大学生英语演讲能力培养中的问题与对策

摘 要:目前,英语演讲教学中存在五大突出问题:对演讲课和口语课之间的区别认识不清;对写作能力培养重视不够;对审辨性思维能力和信息素养培养不足;对独立思考能力培养不能深入;对教学中的时空矛盾应对不力。从教学实践出发,这些问题均有可行的对策。此外,须在“语言教学”与“跨语言教学”中找到平衡点,方能有效地培养和提高学生的英语演讲能力。

关键词:英语演讲课;演讲能力;“输出驱动、整合教学”;翻转课堂

公众演讲在西方是公民参与社会事务的基本方式。西方学者认为,演讲能力强的学生能够将复杂的信息有效地传递给听众,影响听众,能发展良好的人际关系,更具备潜在的领导素质,因而也受到就业市场的青睐(Shafer 2010;Lucas 2010; Verderber et al. 2011)。在国内,大学生英语演讲能力的培养也备受关注。从提高口语能力(苏训武1997;王彤2001;刘艳春 2009)到培养外语综合素质(Lucas 2013,任文 2007;井卫华,李文萍 2009),英语演讲课成为高等教育中英语课程的重要补充(殷苏亚 2005)。同时,它也是高校英语教学改革的产物(陈朗 2010)。但是,课程教学是否能达到预期目标?本文将从2014年全国英语演讲大赛的专家点评谈起,对照英语演讲能力的几个维度,分析目前我国大学生英语演讲能力培养中的几个突出问题,并提出相应对策。

一、Peter Pober教授对全国英语演讲大赛获奖选手的评价

Peter Pober教授①自2010年来连续担任全国大学生英语演讲大赛总决赛的评委和点评专家。在2014年12月的大赛中,他对大赛第三阶段18位选手所做的点评②,应引起中国高校英语演讲教学乃至整个英语教学界的关注。

他认为,赛题非常精彩但选手表现却不尽人意。他指出选手们存在的三大问题。(1)审题不准确,审辨性思维(critical thinking)欠缺。例如有这样一道赛题:

人们总是倾向于将世界上的国家进行分类,例如,最初有人将世界分为第一、第二和第三世界,后来有人将世界分为发达和发展中国家,而现在,有些未来派认为,世界将被分成高想象力(HICs)和低想象力国家(LICs)。

“What is your view of the futurists classification of the HICs and the LICs?”

没有选手对题目中的分类依据进行审视和剖析,进而质疑题目本身所包含的命题的前提条件,他们倾向于将命题看作“既成真理”,进行解释。在所有六场比赛中,选手多存在此类问题。(2)论据不充分以及对中国传统文化陌生。仍以这道题为例,选手不能察觉东、西方传统文化差异,不知道中国传统文化更加重视人文、艺术和社会科学内涵,而是一味强调自然科学。(3)观众意识(audience awareness)淡漠。这一问题在“Six-word story”一场比赛中表现尤甚,选手不能按照要求,以“获奖者”的身份在“颁奖仪式”上与现场观众交流。

Pober教授所说的三点可以归结为:思辨欠缺,知识缺乏、视野狭窄,以及公众交流意识淡薄。关于中国学生的这些问题,国内学者对前两点有较多共识(高一虹 1999;胡文仲 2009;陈朗 2010),交流意识薄弱这一点也开始受到关注,如表现在写作中的问题(徐昉 2011)。

值得注意的是,这些问题均与英语口语技能关系不大,选手的英语水平和舞台表现力Pober教授给予了高度评价。他的点评至少告诉我们两点:(1)思辨、知识积累和交流意识是构成演讲能力的几个重要维度;(2)即使最优秀的大学生群体,这些方面也有较严重的缺陷。

二、英语演讲能力的几个维度及中国大学生的基本现状

1. 英语演讲能力的几个维度

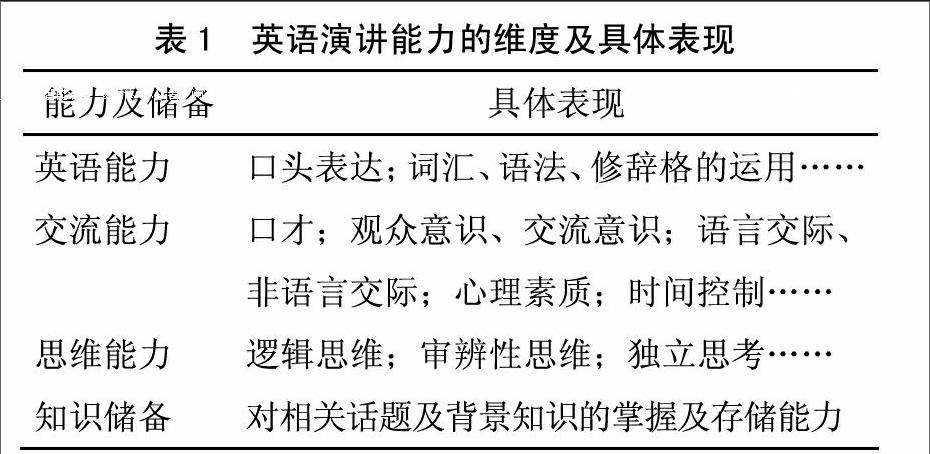

Pober教授提到的三点均是公众演讲能力的重要方面,而英语演讲能力应包含英语语言能力和公众演讲能力两部分。“公众演讲能力”不局限于舞台演讲(presentation)。基于国内外专家的研究,我们将英语演讲能力分解为三个维度加上知识储备,如表1所示。

这四个方面包括英语语言能力,以及跨语言的交流能力、思维能力和知识储备,他们相对独立又互相影响。例如,深度不够、内容空洞等问题可能来自思辨、语言(表达不出来)、知识储备不足的综合因素。各维度又对应更具体的技能,如思维能力包含逻辑思维、审辨性思维、独立思考、研究能力等。

2. 中国大学生的基本现状

基于Peter Pober教授的点评,以及其他学者对大学生英语演讲能力的评价(高一虹 1999;文秋芳等 2005;Sue Kay等 2013),我们对普遍存在的问题归纳如下,见表2。

如表2所示,优秀学生与普通学生相比,优势主要在于英语技能、与英语相关的语言交际能力及心理素质,而Pober教授点评提到的审题、思辨与知识储备以及公众交流意识等方面的不足,在大学生中普遍存在,特别是审辩性思维能力的薄弱。审辨性思维的缺失普遍存在于中国学生中,表现在结论不符合形式逻辑,“怀疑主义”不够,轻信“科学真理”,不懂得质疑前提假设,倾向寻找“正确答案”,是缺乏创新性的主要原因(谢小庆 2014)。这些问题也反映在学生演讲中。除此以外,作为演讲能力一部分,英语技能本身及心理素质等在普通学生身上是不可忽略的问题。

三、大学生英语演讲能力培养中的几个

突出问题

学生能力的缺失直接反映出教学中存在着亟待解决的问题,它们多源自观念上不能摆脱“演讲”的束缚,但也有实际教学中的操作困难。

1. 对英语演讲与口语课的区别认识不够

首要问题是,演讲教学走不出“英语口语”课的模式。无论在“英语(高级)口语”课程名下进行,还是独立开设,英语演讲在实际操作中并未跳出口语的框子。实际上,公众演讲、英语口语和英语演讲之间在学科归属、受众、语篇特点及课程教学目的等方面存在明显差异,见表3。endprint

我们从表3可以看出,英语演讲课是以ESL为媒介进行的公众演讲,核心在后者,特别强调语篇的交流目的、内容深度与复杂程度、逻辑组织等方面特点(另参看Lucas 2013中的讨论),要求高于一般的口语课。从Pober教授的点评看,我们在口语教学上是成功的,但若从演讲能力的培养看,则很不够。虽然演讲最终以口头表达形式呈现,但演讲的四个基本要素(内容、组织、语言和舞台呈现)(Lucas 2009)中,前三个均不与“说”直接相关。如果实际教学中过多地关注“说”,则必然导致Pober教授指出的问题。

2. 对写作能力培养重视不够

第二个问题是对写作的关注不够。“说”只是演讲的最终呈现形式,在绝大多数情况下,演讲之前的写作准备更为重要。要将复杂的信息清楚地传递给听众,演讲者必须首先梳理思路。讲稿写作不仅是语言表达层面的准备,更是梳理思路的过程。不能用语言表达出来的思想往往是不清晰的。思路清晰是口头表达复杂的思想内容的必要条件。

很多教师都知道,美国威斯康星大学Stephen E.Lucas教授开设的公众演讲课影响较广,但并不清楚,课程名称其实叫做Introduction to Speech Composition(CA100)③,学生需要完成数项写作任务,并由助教根据详细要求进行批阅,作为学期成绩的重要组成部分。反观我们的教学,大部分演讲课堂更多地重视口头表达的训练,而忽视了讲稿写作能力的培养。

3.对信息素养培养不足

第三个问题是信息素养培养上的欠缺。Pober教授指出,我们的学生不能准确地理解题意,不能审辨、评价题目。这是逻辑松散、思辨能力薄弱的表现,也是缺乏基本研究能力的表现。虽然教学中有定选题和列提纲等环节,但较少严格要求学生论证选题、审视论点与论据之间的逻辑关系。即使在有备演讲中,学生也抒发感情居多,分析论证较少,甚至缺少有力论据。关键问题是,学生意识不到什么地方需要论据支撑。这些问题又追溯到教学中的另一个缺失:信息素养(information literacy)。信息素养概念的外延很广,美国图书馆协会(The Association of College and Research Libraries,ACRL)将其核心部分定义为一种用于有效地查找、选择、评估以及利用传统及网络资源的技巧(ACRL 2000,2014),作为高等教育的参考标准。

威斯康星大学Lucas教授是公众演讲课在中国高校的重要发起者和推广人之一④。但若对比其美国版本(如Lucas 2010,2015:第7章),则中国版缺少专门讲授信息素养和研究能力的章节:什么地方需要证据?如何收集、分析和评价资料?这是写作的必要准备,也是美国课程中的重要环节。更重要的是,相关章节由专业图书管理员讲授。同时,写作任务对文献查阅有严格的要求。

4.对独立思考能力培养不够深入

第四个问题是对学生的独立思考能力的培养不够深入。为什么选手倾向于对“既定真理”进行阐释,几乎从不先质疑命题的前提?为什么参赛选手忽视题目中“以获奖人身份向颁奖现场的观众讲话”的要求?为什么选手不懂得首先质疑高、低想象力国家的分类标准?笔者多年来一直做这样的测试:在演讲结束后,要求学生重述演讲目的,大部分学生讲不出明确的演讲目的,或者其答案与提纲大相径庭。这又是为什么?究其根源,我们课堂教学中忽视了培养学生独立思考的能力,导致他们在演讲准备和演讲过程中不能够对选题进行独立思考、独立判断、独立应答,不能认识到如何通过演讲影响公众对某一事件的态度和观点这样一个基本点,而将重点放在如何完成老师的作业(并习惯性地寻找一个正确答案)、如何表演好、如何让观众给表演加分等环节上了。他们没有重视的是:自己对题目怎么想?自己的感受如何?而这恰恰是更重要的部分。

5. 对教学中的时空矛盾应对不力

最后,不能应对教学时间少、教学任务重的时空矛盾。例如,如何在一门课中,做到同时关注前面所讨论的跨语言能力培养以及英语语言能力提升呢?毕竟,对于普通学生来说,外语障碍仍是怯场的主要诱因,也可能导致教学受阻。再如,信息素养如何培养?我们并不能像威斯康星大学一样,有专业的图书管理员辅助课程教学。此外,如何保证写作的质量?例如,教师是否有时间批阅写作,并给出反馈意见?课堂教学时间分配是否应充分考虑学生的时间?毕竟,英语演讲课应该保证学生有足够的演讲实践,否则如何提高演讲技能呢?因而,如何解决演讲课应涵盖的丰富内容与相对紧张的教学课时数之间的矛盾问题是对教学能力的一种挑战。

四、对策

针对以上讨论的突出问题,提出以下对策。我们将一些问题归结在一起考虑。

1.“输出驱动、整合教学”,充分重视写作

针对前两个问题以及同步克服外语障碍和提高跨语言技能的教学困境,“输出驱动,整合教学”的基本教学观是可行的对策(田朝霞 2013)。

(1)教学围绕讲稿写作(“写”)和舞台演讲(“说”)进行,先写作,后演讲。(2)写作过程融入“读”,要求写作必须基于一定量的阅读。(3)写作过程中的“读”与“思考”相伴,培养学生进行研究性写作。例如,学生须思考和论证选题的意义,审视演讲目的、核心思想、主要观点和论述细节之间的关系(详见下一小节)。此外,演练过程融入“听”。多听演讲名家的音、视频资料,学习英语语音语调以及其他演讲技巧的处理。学界也多认为英语演讲是集听说读写为一体的新课程(陈朗2010)。

这一解决方案对写作的重视与西方公众演讲课程教学相一致,同时考虑中国国情。(1)中国学生语言技能需要提高。输出驱动输入;在完成输出任务时,需要输入的配合;输入又提高输出的准确性。听说读写进行整合,同步提升。阅读同步促进知识积累。(2)先写后讲,既克服了许多学生演讲时的语言障碍,又对演讲进行充分准备。“英语”加“演讲”,一举两得。一方面解决外语焦虑,通过听说读写提高语言技能,另一方面解决公众演讲焦虑问题,实践和研究表明,充分准备是克服怯场的良药(Lucas 2010;金双军,杨小刚 2011)。(3)写作过程中,研究能力、思维训练同步进行(详见下一小节)。这一对策以语言任务为教学明线索,综合能力培养融于输出任务的完成过程中,这也是应对中国国情,对西方公众演讲课程进行的本土化改造。endprint

2.“拓展式写作方法”同步提高信息素养和研究能力

针对学生逻辑松散、内容空洞的问题,建议以“拓展式写作方法”为突破口,同步提高信息素养和研究能力。

“拓展式写作方法”的核心词是“拓展”。教学中,要求学生从一个核心,即演讲目的——你希望自己的演讲在观众身上产生什么影响——逐步拓展出整篇演讲。例如,以“如何看待高想象力国家和低想象力国家的分类”这道题目为例。学生在平时训练时,需要在思考和阅读的基础上,首先弄清楚自己的演讲目的是什么?如说服观众有关高想象力与低想象力国家的分类做法不值得提倡。接着,用一句话概括对此目的的应答,拓展出核心观点。如,这种分类法既缺乏有力的依据,又可能带来极坏的影响。核心观点已预示了两个分论点:这种分类没有依据;又可能带来坏影响。然后,对两个分论点进行拓展,这种分类没有依据的原因是……;可能带来的坏影响表现在……,这样,拓展出一份较为详细的提纲。最后拓展出全文。

这里的关键是杜绝一般的提纲写作中可能存在的形式主义,“强迫”学生在文字表达层面进行拓展,要求一层与一层的逻辑关系具有英语思维的直线性特点,以此帮助学生有效地排除无关信息,时刻关注逻辑和交流目的。当支撑材料不够或逻辑不顺畅时,学生就需要查阅资料,梳理思路,两者交互进行。与此同时,学生不断地查阅、筛选、整合资料,其信息素养也得到提高。信息素养不一定依靠专门的课程或图书管理专家的讲解,完全可以在学生的研究和写作训练得到中得到培养(Van Horne 2009)。

3.培养独立思考习惯,提高交流意识

针对学生公众交流意识的薄弱,首先要培养独立思考习惯。虽然学生常以双重身份出现,前景化的表演者和背景化的劝说者(赵永青等2012),但若不能跳出习惯性地寻找正确答案的思维定势,而将完成作业和表演当作主要目的,则即使“演讲”精彩,也将丧失其最基本的与公众交流思想和情感的意义。例如,选题环节,应组织学生进行小组答辩,要求同学挑战选题:为什么选择该话题?是否有强烈的交流愿望?该话题对观众有何价值?有效地确定和缩小话题。在这一过程中,促使学生对选题进行反复而独立的思考,也会培养他们做研究的习惯。也可以采用模拟情境下进行演讲,让学生以模拟机构身份的介入(黄韬等 2012)。只有当学生处于一个真实的交流情境,才能够真正培养交流意识。此外,前文提及的“听名人演讲”这一环节,鼓励学生多听非比赛形式的中国人的演讲,有助于他们跳出“比赛”和“演讲”,更关注“公众思想交流”。例如, 杨澜的申奥演讲、TED上李世默2013年所做的关于“中国崛起与‘元叙事终结(China and the End of Meta-Narratives)”皆为范例。

4. 充分利用网络技术及翻转课堂理念

教学操作中,除了语言与跨语言的平衡之外,还有一个时间分配问题,主要涉及写作质量以及演讲实践的保证。对此,建议充分利用目前的网络教学技术和翻转课堂的教学理念。演讲过程可以归结为演讲准备(写作)和呈现(舞台演讲)两大部分,写作的理论知识及应用、资料查阅与获得等任务均可在教师的指导课前完成。例如,让学生课前阅读课本或观看与教材相关的网络课程。课堂上则以梳理线索、解答疑问、检查舞台演讲为主要教学活动。虽然我们做不到威斯康星大学那样,每位助教只负责十二三名学生的写作批阅,但网络平台可满足教师安排课上与课下、线上与线下的教学任务。目前,有诸多网络课程平台可满足精心设计作业的要求,提供学生自查、同伴互评及教师评阅等多种功能(杨海娟 2012;石晓玲 2012)。网络平台的建设可以解决教学任务和时间方面的矛盾。

五、结语

本文主要分析了中国大学生英语演讲能力培养中存在的突出问题,包括对写作、信息素养和独立思考能力培养的重视不够。这些问题导致目前的演讲教学,在实质上仍停留在“英语口语”教学层面。英语演讲能力的培养,重要的不在演讲本身,而是要重视学生的思辨能力、知识积累和观察视野。正如陆游传授写诗经验时所言,“功夫在诗外”。本文建议采用“输出驱动、整合教学”、“拓展式写作方法”以及网络教学平台等具体的教方法和学手段,使英语语言教学和跨语言教学自然融合。这些策略在实际教学中需要不断充实和细化,网络平台需要不断升级,以满足教学需要,最终达到帮助学生提升英语能力和公众演讲能力的双重教学目的。

注释:

① Peter Pober是美国乔治梅森大学传播系教授,辩论系主任,是修辞学、表演艺术、跨文化交际、人际交流方面的专家,其官方网站:http://communication. gmu.edu/people/ppober。他从2010年开始一直担任“外研社杯”全国大学英语英语演讲大赛评委、点评专家等工作。

② 全国大学生英语演讲大赛相关点评视频见UStage Voice of Wisdom网站,http://ustage.unipus.cn。

③ 参见威斯康星大学网站:https://commarts.wisc. edu/courses/ca100。威斯康星的另一门公众演讲课对演讲准备、舞台表演及评估等技巧关注更多。

④ Stephen E. Lucas教授在近十年间,先后数次(如2005、2010、2011、2013、2015)在中国主持全国英语演讲教师研修班,讲授公众演讲教学的理论与实践。据组织单位统计,参加培训的教师累计超过2000人次。他所著的中国版《演讲的艺术》(Lucas 2010)是目前国内使用最多的教材。

参考文献:

[1] ACRL. “ACRL - Information Literacy Competency Standards for Higher Education.”[OL] http://acrl.ala.org/ ilstandards/wp-content/uploads/2014/11/Framework-for-IL-for-HE-draft-3.pdf. 2000, 2014. Retrieved on Jan. 16, 2015endprint

Bachman, L. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing [M] . Oxford: Ox ford University Press.

[2] Lucas, S. English Public Speaking and the cultivation of talents for Chinese college students [J]. Chinese Journal of Applied Linguistics. 2013, 36 (2): 163–182.

[3] Lucas, S. The Art of Public Speaking (12th Ed.) [M]. New York: McGraw-Hill, 2015.

[4] Lucas, S. The Art of Public Speaking (10th Ed.) [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2010.

[5] New York: McGraw-Hill Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2009.

[6] Lucas, S. The role of public speaking in Chinas English language curriculum [A]. In Wang Lifei & Li Ping (eds.). English Public Speaking in Global Context: Challenges and Innovations: Proceeding of the First National Symposium on English Public Speaking [C]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2009: 3-24.

[7] Shafer, S. Building Public Speaking Skills across the Curriculum[J]. The International Journal of Learning, 2010, 17(2): 279 – 284, http://www.Learning-Journal.com, ISSN 1447-9494.

[8] Verderber, K. S., Sellnow, R. F., & D. D. Verderber. The Challenge of Effective Speaking[M]. (15th ed.). Boston: Wadsworth, 2011

[9] Van Horne, S. Teaching Information Literacy in the Writing Center[J]. The Writing Lab Newsletter, 2009, 33(8): 1–6.

[10] Yin, Suya. Public Speaking Education: A Crucial Addition to the English Curriculum of Chinese Universities [J]. CELEA Journal, 2005, 28 (4): 3 – 15.

[11] 陈朗. 公众英语演讲课程内容、活动及评估规划——英语专业教学改革新课型探索[J]. 外语研究,2010(6):56–62.

[12] 高一虹. 外语学习木桶的“短板”——从一次失败的演讲谈起[J]. 国外外语教学,1999(3):6-9。

[13] 黄滔,刘莉,陈婧,秦丽莉. 基于建构主义的“模拟会议”英语公共演讲教学研究[J]. 西安外国语大学学报,2012(6):68-71.

[14] 胡文仲. 新中国六十年外语教育的成就与缺失[J]. 外语教学与研究,2009(3):163-169.

[15] 金双军,杨小刚. 学习者培训对降低大学生英语演讲焦虑效果探析——一项基于英语演讲课堂教学的实证研究[J]. 外语界,2011(2):28-35.

[16] 井卫华,李文萍. 英语公共演讲课与外语人才的综合能力培养探究[J]. 外语与外语教学,2009(9):32-35.

[17] 刘艳春. 英语演讲课:改变学生口语僵化现象的有效途径[J]. 江苏外语教学研究,2009(1):67-71.

[18] 任文. 英语演讲课与能力素质培养[J]. 中国外语,2007(11):66-70.

[19] SueKay,樊葳葳,田朝霞,宿玉荣. 英语演讲选评100篇(2006-2011)[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2013.

[20] 石晓玲. 在线写作自动评改系统在大学英语写作教学中的应用研究——以句酷批改网为例[J]. 现代教育技术,2012(10):67–71.

[21] 苏训武. 开设英语演讲课纵横谈[J]. 外语学刊,1997(3):57-58,68.

[22] 田朝霞. 英语演讲课在中国高校的本土化研讨——其课程性质与基本教学观[J]. 中国外语教育,2013(2):34-41.

[23] 王彤. 英语专业口语教学新课型——公众演讲课的探索与实践[J]. 外语界,2001(3):46-52.

[24] 文秋芳,刘相东,金利民. 中外评委对中国大学生英语演讲能力评价的差异[J]. 外语教学与研究,2005(5):337-342.

[25] 谢小庆. 审辩式思维是创新型人才的特征[N]. 中国科学报,2014-02-14.

[26] 徐昉. 中国学生英语学术写作中身份语块的语料库研究[J]. 外语研究,2011(3):57-63.

[27] 杨海娟. 网络环境下学生英语写作教学[J]. 中国教育学刊,2012(6):73–74.

[28] 赵永青,陈婧,黄韬,秦丽莉. 基于评价系统的EFL演讲者话语身份构建研究[J]. 外语教学,2012(3):22-26.

[本文为江苏省高校优势学科建设工程资助项目的研究成果,优势学科代码20110101;2015年江苏省高等教育教改研究课题“从英语演讲教学探索常态下高校口语类课程的全面转型”(已公示)的成果]

[责任编辑:陈立民]endprint