《孟子》、《庄子》中语气词与语言风格关系

张欢

(南京师范大学文学院,江苏南京210097)

《孟子》、《庄子》中语气词与语言风格关系

张欢

(南京师范大学文学院,江苏南京210097)

语气词和语言风格二者互相依托,相辅相成。语气词的使用影响着体现风格、语体风格、时代风格、流派风格的形成。地域风格、个人风格又决定着语气词的使用。《孟子》和《庄子》作为散文发展史上的里程碑,由于二人所处的时代背景、生活环境、个人风格的差异,导致其在语气词的使用上存在巨大的差异。作为论辩性的散文,《孟子》和《庄子》中存在大量的语气词,用来构成对比、对偶、排比、长短句等形式,以达到较好的修辞效果,准确的表达各种语气,增强文章的气势。

语气词语言风格孟子庄子

黎运汉在《1949年以来语言风格定义研究述评》中对于语言风格下了如下定义:“语言风格是人类言语的产物,是交际参与者在主观因素的指导下运用语言表达手段的特点,综合表现出来的气氛和格调,涵盖表现风格、语体风格、民族风格、时代风格、地域风格、流派风格和个人风格。”郭锡良在《先秦语气词新探》中对语气词的定义:“语气词包括思想意识、意志愿望、心理状态、感情色彩等诸多方面。”语气词不仅仅是语法上的概念,更是语用上的概念,与人的心理认知有莫大的关系。因此,可以看出语气词和语言风格在某种程度上有着千丝万缕的联系。

语气词的使用影响着语言风格的面貌

一、语气词的使用可以加强语气、增强论辩色彩

孟子为了增强论辩的效果,经常采用类比推理、欲擒故纵、欲扬先抑、反复诘难的方式。纵观全书,可以发现《孟子》是孟子进行论战的一本实时记录,全书七篇都是用来记录孟子与当时的王侯和弟子们的对话和问答。语言简洁挥洒,深受当时纵横家的熏染。蒋伯潜:“《孟子》对话多为独白,对话复以往复,论辩之辞最多。”可见全书论辩言论之多,之广。而语气词的广泛使用,为《孟子》语言简洁挥洒风格的形成起到了很好的作用。

孟子曰:“许子必种粟而后食乎?”曰:“然。”“许子必织布然后衣乎?”曰:“否。许子衣褐。”“许子冠乎?”曰:“冠。”曰:“奚冠?”曰:“冠素。”曰:“自织之与?”曰:“否;以粟易之。”(《滕文公上》)

这是孟子对于“君臣并耕”不合理性的驳斥,孟子步步紧逼,以日常的生活用品向许行提问,运用3个表示疑问语气的语气词“乎”、“与”、“哉”加强了论点的气势,最后使对方无法反驳。

《庄子》三十三篇,其中二十七篇有辩对,其辩对的内容大多为思想学术价值的讨论,他强调“人全保真”,舍弃任何世俗的知识和地位,摆脱现实的束缚,追求绝对自由。

庄子曰:“天下非有公是也,而各是其所是,天下皆尧也,可乎?”庄子曰:“然则儒墨杨秉四,与夫子为五,果孰是邪?或者若鲁遽者邪?”(《徐无鬼》)

在这次的论辩中,庄子采用诱敌深入的办法。运用2个反诘关系的语气词“乎”、“邪”,他先使毫无目标的乱射都算作是善射,继而让惠施承认自己主观的标准为非标准也算作圣人,从而引出天下四家儒家、墨家、杨朱、公孙龙,谁的观点都不是绝对的正确。庄子善于利用欲擒故纵的方法,利用对方一连串的发问,而后话锋一转,再予以痛击。这种论辩的效果“于无声处胜有声”。

二、语气词的使用可以帮助构成排比、对偶

《孟子》中使用排比句75次,对偶句200多次。《孟子》具有文字精确,波澜壮阔,气象峥嵘,文字滔滔不绝倾注而下的语言风格,这种语言风格的形成是源于《孟子》富于气势的排比句式。

孟子曰:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。”(《告子上》)

在这段话中作者既使用了长短句,又使用了排比句,语气词“也”使文章抑扬顿挫。刘大魁:“问文必虚字备而后神态出。”可见语气词和排比句式都是增强语气的手段。《孟子》论辩语言极为突出。论辩作为一种对话体,需要在论述的过程中,增添幽默感和强调语境,以便读者的理解。所谓强调语境,就是加强语气和语势。排比与语气词的结合,恰恰是语言增强气势的不二选择。

《庄子》句式以散句为主,对仗工整,节奏明快,富有诗意,结构上有整饬化、骈偶化的倾向。据统计,《齐物论》中有587个小句,其中使用骈偶句有108个,可见《庄子》是十分讲究韵律的。《庄子》中出现253处排比,对偶出现659处,是《庄子》中运用最多的修辞手法。

而且说明邪?是淫于色也;说聪邪?是淫于声也;说仁邪?是乱于德也;说义邪?是悖于理也;说礼邪?是相于技;说乐邪?是相于淫也;说圣邪?是相于艺也;说知邪?是相于疵也。(《在宥》)

这段话中总共出现15个语气词,是《庄子》一书中语气词使用最为频繁的语段,其中表示强烈反诘的反问语气词“邪”出现7次,给人一种不容置喙的语势,增强文章语言气势。

三、语气词的使用可以帮助长短句结合,增强节奏感

孟子擅长长句的表达方式,使用长句和语气词相结合的形式,展开推理,反复诘难,达到使对方哑口无言的表达目的。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。(《梁惠王上》)

这个文段论述了如何实现王道,先用3个长句说明了百姓丰衣足食的途径,接着长短句结合总结实现最终王道的途径。文段中用了4个“矣”来表示肯定语气,最后用“也”表达陈述语气。

《庄子》和《孟子》不同,庄子擅长用短句,《庄子》以散体为主,常用短句构成优美意境,对偶的文字情韵深美,造成和谐对称的美感。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。(《逍遥游》)

这段文字形容大鹏南飞,先谈鱼,再谈鲲,然后鸟,然后鹏,几乎一句一转,文字简短,文气舒缓,节奏明快。文段中运用表示判断语气的语气词“也”使整个声调自动上扬,增强语言气势,画面感强烈,使文段富于变化。

语言风格影响语气词的使用

一、个人风格影响语气词的使用

孟子、庄子二人所处时代相当,都处于时代大变革时期,王纲瓦解,诸侯争霸,社会矛盾深重,人民动荡不安,传统思想遭到质疑。两人的作品中都体现了社会发展的一些痕迹。

孟子年幼丧父,幼时家境贫困,后受业于孔子之孙子思的门人,是孔子学说的嫡传。《孟子·离娄下》:“予未得为孔子徒也,予私淑诸人也”。孟子生活在邹鲁地区,这个地区,儒学兴盛,孟子凭借“嫡传儒学的继承人”有大量的学徒追随,并在当时的社会之中享有极高的声誉。在《孟子·滕文公下》:“后车数十乘,从者数百人,以传食於诸侯。”反映出孟子的生活很宽裕的,并没有受到平穷生活的困扰。以上可以看出孟子的政治理念没有实现,但是孟子的一生也是平安顺遂的。生活条件的安闲,社会地位较高,使得孟子的文学呈现出锋芒毕露的色彩,孟子又极具才华,自然有傲视天下的资本,可以与国君“合则留,不合则去”,居高临下,言辞犀利。

庄子有妻有子,其妻早逝,其子默默无闻,在《庄子·至乐》中记载:“庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:‘与人居,长子、老、身死,不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!’”可见庄子性格的洒脱不羁。庄子终其一生过着穷困潦倒的生活,做过最大的官职为漆园吏,后来楚威王聘用庄子为丞相,但是庄子拒绝了,他认为做官损害人的本性,不如贫贱生活的自在。

二、地域风格影响语气词的使用

孟子出生于邹国,该地区是周公遗风,有“好儒”的习俗,这对孟子语言风格的形成有很大的影响。

庄子出生在宋国,宋国为殷商的后裔。历史记载:“自天下言之,则候服于周也;自其国人言之,则以商之臣事商之君,无苄于其初。”因为历史原因,周朝将宋置于齐、鲁、晋三个大国之间,这使得宋国处于夹缝之中求生存,这使庄子意识到这个时代的绝望,即使个人跻身到社会的顶层,时代的大环境也是无法改变的,依然会遭受到上层社会的腐蚀。由于这个原因,庄子放弃对于外部世界的改造,而潜心研究如何内心获得“逍遥”。宋国的文化是殷商文化,殷商文化敬鬼神、重巫术、好占卜、爱神话、善幻想。庄子的浪漫主义,潇洒飘逸的精神是宋人所固有的源远流长的。

三、语言风格对语气词影响的表现

(一)《庄子》中多用感叹句

《庄子》语气词用于感叹句最多,在《庄子》中出现560次语气词附着于句子构成的感叹句,在《孟子》中仅仅出现56次。在《庄子》中感叹语气词占所有语气词达到0.67%,而《孟子》中感叹语气词只占所有语气词的0.17%。

也矣焉乎哉夫兮也夫也哉总计《孟子》9 3 0 14 30 3 4 0 3 66《庄子》70 196 38 150 81 20 0 4 1 560

这个现象说明,《孟子》、《庄子》虽然都是论辩性的作品,都具有强烈的批判精神,但是由于孟子、庄子语言风格的不同,导致其在文学作品中表达自己观点时,会运用不同的手段来强化自己的语言风格色彩。《孟子》、《庄子》在感叹句运用的感叹语气词的比例不同,就是《孟子》、《庄子》个人语言风格不同而导致的。

汉语中表达感叹语气的途径有很多,除了感叹语气词,还可以借用语调、叹词、语气副词。但是感叹语气词是唯一能让感叹句类型看上去更为清晰的标志,句子一旦用上感叹语气词,感叹的意味更加的明朗。

语气词用于感叹句,可以增强感叹语气。语气词没有固定的音长,在表达的过程中可以适当的拖音,或者缩音,来弥补句子中词语相对稳定的音长,抒发说话人的感叹语气,使情感更加强烈细致。

释夫恬淡无为而悦夫啍啍之意,啍啍已乱天下矣!(《庄子·胠箧》)

这句话位于整个文段最后一句,如果没有表示感叹的语气词“矣”,这段话就不会产生留白,以给读者留下较大的想象空间的效果。把“矣”适当地拖音既可以使节奏得当,又可以展示出文段的深刻内涵。

语气词用于感叹句可以表明情感类型。孙汝建在《语气与口气》中说:“语气是说话人根据句子的不同用途所采取的说话方式和态度。口气是指句子中思想感情色彩的种种表达。”口气包括喜悦、不满等。由语气词构成的感叹句,语气强烈程度是不相同的,一般情况下,有如下两条规律:

(1)形容词+语气词>名词+语气词>主谓短语+语气词

前两种组合形式是感叹句中最为常用的用法,感情也比较强烈,后一种感情表达力度相对较弱。

(2)哉、也哉、乎哉、而已哉、夫>也、矣>乎、也与、与、已、耳、邪、兮

“哉”用于感叹句,语气最为强烈,尤其是“形容词+哉。

骈拇枝指,出乎性哉!而侈于德。附赘县疣,出乎形哉!而侈于性。方乎仁义而用之者,列于五藏哉!(《骈拇》)

此句置于篇章《骈拇》的开头,几个表示强烈感叹语气的“哉”给人一种先声夺人的力量,开门见山,当头棒喝。

语气词是完句的关键。在《庄子》中有很多感叹句,语气词去掉后,就变成了短语,但这些短语一般不符合文意的表达,自身无法完成句子的表达功能。

而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!(《逍遥游》)

庄子情感浓郁,胡文英在《庄子独见》中说:“庄子最是深情,人知三闾之哀怨,而不知漆园之哀怨有甚于三闾。三闾之哀怨为一时,而漆园之哀怨在万世。”庄子的情感浓郁,可以从文中频繁使用表示情感的字可以看出来,《庄子》全书使用“乐”字共82次,“悦”字47次,“好”字46次,“忧”字44次,“悲”字38次,“喜”字38次,“怒”字42次,“哀”字25次,“哭”字20次,“愁”字8次。这些表达情感的词汇频繁出现,也是庄子抒情色彩的最好的见证。如在《齐物论》中庄子认为人从生到死,忙忙碌碌,愚昧不知天理,实在值得哀叹。“与物相刃相靡,其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,苶然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益!其形化,其心与之然,可不谓大哀乎?人之生也,固若是芒乎?”庄子借助语气词“乎”、“邪”、“也”将这种悲哀之情表现的淋漓尽致,悲哀之音感动天地。

《庄子》中常常采用“三叠式”和“多瓣式”的结构。所谓“三叠式”是文章内容由三部分构成,有的先扬后抑再扬,有的先抑后扬再扬,一波三折,曲尽其妙。“多瓣式”式的结构是指文章内容围绕其中一个主旨,以铺陈的方式层层展开论述的结构方式,该结构可以理解为是花瓣与花蕊的关系。结构的变换要求句式的变换,句式的变换要求句子内部有不同的表达形式,语气词是极好的可以丰富句式的手段。由于这种回环往复的结构,庄子在论述内容的时候必然要起承转合,才能使文章结构满而不乱,层层推进,文章更加具有气势。如在《胠箧》篇,采用多瓣式的结构对儒家所宣扬的“仁义”“礼法”的批判如滔滔江水、气势如虹、不容质疑。如果在表达的过程中没有语气词的辅助,文气不能如此连贯,一气呵成。

(二)句尾语气词“与”体现尊卑关系

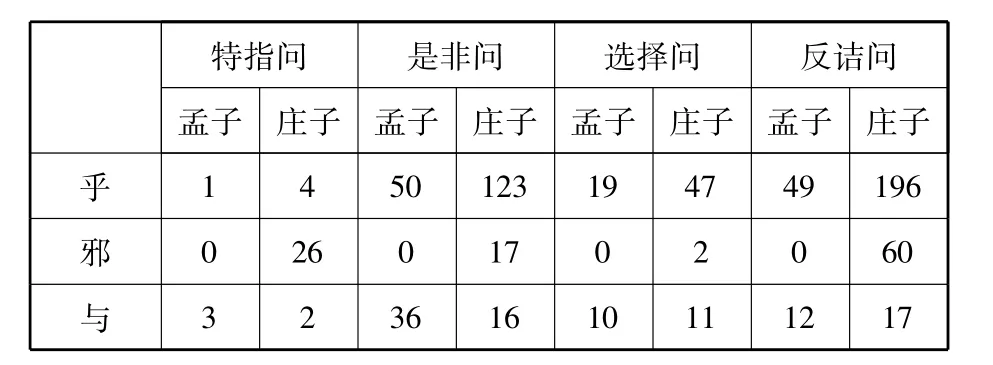

在《孟子》和《庄子》中“乎”、“与”、“邪”作为疑问语气次的使用情况如下表:

特指问是非问选择问反诘问孟子庄子孟子庄子孟子庄子孟子庄子乎1 4 50 123 19 47 49 196邪0 26 0 17 0 2 0 60与3 2 36 16 10 11 12 17

“与”字用于疑问句,常常表现出疑问语气不足。在“事齐乎?事楚乎?”中,本来“乎”字用于表示事情极其急迫,要求对方立即给予回答。若将“乎”换成“与”,则显得幽闲,不符合下文所需要的语境。在“执御乎?执射乎?”中用“乎”表示说话者语言真切,情感真实。若将“乎”换成“与”,就会感觉说话者极为轻佻,不求取对方给予的答案。在“能勿劳乎?”中,“乎”字表示一种强有力的禁止。若将“乎”换成“与”,就会给人一种舒缓清弱的感受。

从中我们可以总结出“与”的一些基本使用语境。“与”一般用于朋友之间,学生对于老师之间,晚辈对于长辈之间,臣子对于君上之间,语气极其清婉。

这个特点在《孟子》中得到了很好的认证,《孟子》中“与”用在句尾表示疑问语气的句子共61个,所有的“与”作为疑问语气词的句子,都体现出一种尊卑关系。

(1)臣子对君主:

今恩足以及禽兽,而功不至於百姓者,独何与?(《梁惠王上》(孟子与梁惠王的对话))

(2)弟子对老师:

淳於髡曰:“男女授受不亲,礼与?”孟子曰:“礼也。”(《离娄上》)

(3)朋友之间:

王曰:“若是其甚与?”(《梁惠王上》(梁惠王对孟子的敬重))

在《庄子》的疑问语气词中,“与”字的语义用法比较混乱,没有遵从尊卑关系。

曰:“噫!其虚言与?”(《则阳》(君主对臣子))

大马曰:“子巧与!有道与?”(《知北游》(长者对年少者))

出现这种现象的原因是孟子是儒家的代表人物,讲究“长幼有序”,讲究君君、臣臣、父父、子子,君臣关系就相当于一种父子、兄弟、亲戚的关系,维护好了伦理问题,社会秩序就会良好地进行下去。而庄子讲究“至乐”,“至乐”是将死亡看作是彻底的解脱,这样人间就可以免除君臣上下之分,个人就成为无任何约束的主宰,君臣关系是万恶的根源,使人们承受着辛劳之苦。孟子、庄子对待君臣关系的不同,导致其在使用语气词时也存在一定的差异,一定程度上造就了《孟子》、《庄子》语言风格上的差异。

[1]陈望道.修辞学发凡[M].上海:上海教育出版社,1997.

[2]郭锡良.先秦语气词新探(一)[J].古汉语研究,1988(1).

[3]蒋伯潜.诸子通考[M].上海:中正书局,1948.

[4]黎运汉.1949年以来语言风格定义研究述评[J].语言文字应用,2002(1)

[5]刘大魁.论文偶记[M].北京:人民文学出版社.

[6]刘焕辉.修辞学纲要(修订本)[M].江西:百花洲文艺出版社,1997:353.

[7]沈振奇.《孟子》与《庄子》文学比较研究[D].复旦大学博士学位论文,2006.

[8]孙汝建.语气和口气研究[D].上海师范大学博士论文,1998.