结合城市设计理论阐述空间活力的表达

——以重庆市十八梯为例

李鹏飞

(重庆大学建筑城规学院,重庆400045)

结合城市设计理论阐述空间活力的表达

——以重庆市十八梯为例

李鹏飞

(重庆大学建筑城规学院,重庆400045)

文章以重庆市十八梯调研为主要实例,结合对其他城市保护更新的历史建筑参观经历,从探讨历史街区空间活力的表达,试图总结关于空间活力的影响因子以及设计原则,得出人与空间的互动是空间活力持续的关键因素。以及在设计阶段充分考虑空间的属性对于人的需求的关系,达到设计预想的具有活力的空间效果。

历史街区;空间活力;十八梯;人与空间的互动性

0 引言

随着经济的快速发展,人口的城镇化率逐渐上升,城市建设日新月异,城市向着大尺寸、高密度方向发展,随着这种非传统的城市肌理与文脉的发展,城市逐渐出现同质化、均一化、公共空间脱离以人亲历的设计原则,大多新兴城市公共空间缺少人与空间的互动,导致空间缺乏活力。另一方面在城市人口素质提高和收入增加的影响下,居民对生活环境的品质也有了新的要求。十八梯作为老重庆的典型街区,是一个自发生长的城市空间,其所具有的很多优秀空间可以回顾,也可以为设计所借鉴。

芦原义信认为“空间是由一个物体同感觉它的人之间产生的相互关系所形成的”[1],可以理解为空间对参与的人的行为产生了影响,其次参与感知的主体人也对这个空间的客观存在产生了影响。具有活力的空间应该是能让人能与空间形成良性互动,空间使人产生认同、安全、归属感,人的参与使空间具有活力。

1 研究对象及概念的释义

1.1研究对象

十八梯毗邻西部第一街“解放碑”,但又是一个相对独立的、完善的小社会,内部体现出多种影响空间活力的因素。由此本文借助对“小社会”居民生活空间探讨与总结空间活力的表达,归纳空间活力的因素与设计原则。

1.2概念释义

空间:本文所指空间是指满足居民自由使用的城市公共空间。

活力:在本文中活力是指空间事物得以聚集人气的能力。

故可以总结“空间活力”是满足人们生活方式并提供精神和物质双重需求的特定空间。

2 影响空间活力的因素

结合空间活力的概念释义,居民活动与参与是空间活力得以表达存在的基础,空间活力借助于居民参与的积极性以及参与度表现出空间活力的程度。

其活动分类根据活动属性可以分为必要性活动、自发性活动和社会性活动。根据居民活动的类型以及结合城市意象、图底关系、场所理论可从“空间属性”、“功能复合与适应性”、“公共要素”、“空间情境营造”四个方面分析。

表1 人与空间关系表

2.1空间属性

2.1.1空间尺度

借助空间比例和尺度之于主体各方面的生理感觉,反应宜人的尺度使人产生安全、舒适、亲切的感受,激发市民的场所感和归属感,增强对彼此的感知力,促进人与人、人与空间的相互交流。

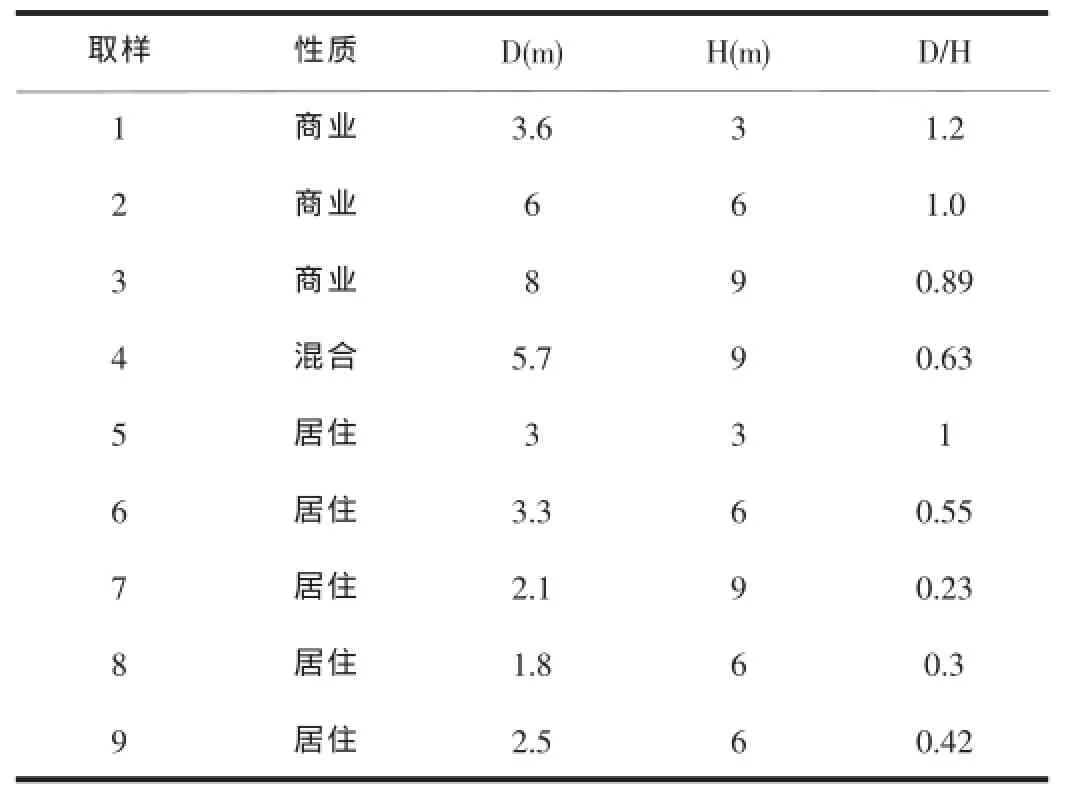

在十八梯历史街区调研中采用D/H的分析方法[1]:D/H街巷比例,取样测出片区D/H平均值;综合分析数据,得出结论(如图1):

图1 十八梯D/H采样分析

生活性街巷:D/H值多在0.3~0.5左右,有静谧感,同时平面上街巷转折交汇,立面轮廓变化,又使空间抑扬顿挫;

商业性街巷:D/H在1~1.5之间,空间组织紧凑,场所无压迫感,商业繁华热闹。

在居住空间与商业空间尺度上,十八梯历史街区保持着良好的空间尺度使得其能够保持原有的空间活力。

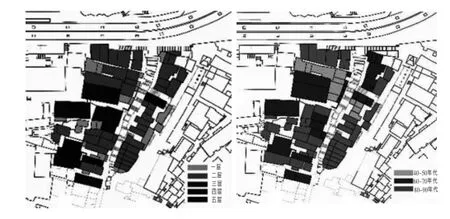

2.1.2空间层次与多样性

十八梯的空间层次丰富而清晰,从入口的梯段到街巷空间,再到院落空间,每个空间层次通过不同尺度的空间进行连接形成丰富的过渡空间。十八梯入口段立面图(图2)可以看出,十八梯入口段历史建筑年代丰富,层数不一,空间层次丰富且呈现出多样性的特点(图3)。

空间层次的多样性为行为的多样性提供了场地基础,而行为的多样性如同磁铁吸引另外行为的加入,从而形成良性街道空间的行为互动。

2.1.3空间序列

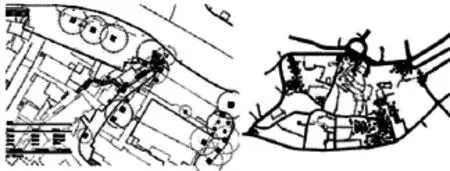

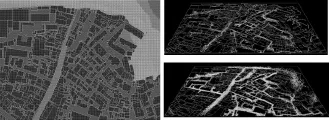

十八梯历史街区通过图底关系以及图底关系的反转分析(图4),可以发现十八梯在主街道形成一定的空间序列,在整体中形成网状的步行系统,主街道与整体的网状道路形成丰富多样的空间序列。

图2 十八梯入口段立面图

图3 十八梯入口段年代及层数分析

图4 十八梯历史街区整体图底关系分析

步行系统的网状结构为参与者提供了路径多样性的可能,在空间角度其提供了城市公共空间以供游憩,在时间维度具有提供长时间停留的可能性,从而增加了人与人、人与场所交流的机会。此外网状步行空间构成的空间序列的非单一性,组合成很多空间序列构成形式,进而所创造的空间序列更具有意外性和节奏感。

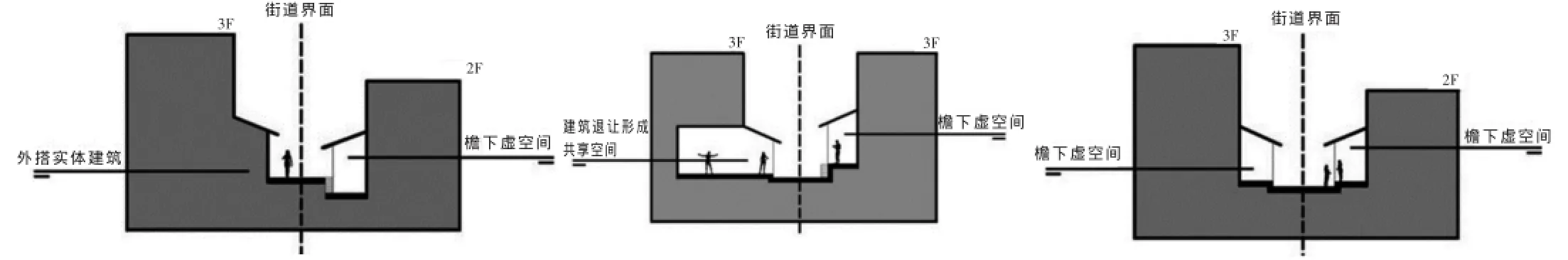

2.1.4空间要素

其一,边界的处理:在一个相对围合封闭的空间中人流汇集的地方往往集中于空间的边界[2],在十八梯的街道空间调研结果可以读出,依附于空间的边界而产生的边缘空间在其街道空间中占有很大比重,这里发生并延续着历史街区的文化与活力。

其二,空间界面处理:界面作为空间形成的载体,空间领域中人们活动接触最密切的是低界面,它起到承载行为、界定空间范围和强化视觉等作用。地面铺设材质的尺度、质地、平整度、色调、图案等属性的不同为体验提供不同的感知效果。竖界面是人们主要的观赏面,包括边界建筑物外墙、树木、景墙、水幕等;顶界面相对前两者所占份额较小,并具有不确定性。在外部空间中主要体现在植物的树冠、以及由建筑物围合而产生的“场”效应所形成的的虚拟顶界面。图5为十八梯主街道横断图,可以清晰看出各个界面自发生长的结果。

图5 十八梯历史街区边缘空间类型分析

2.2功能复合与适应性

功能的复合性原则主要是指城市空间中功能的组合关系,非单一的功能被同一空间组织起来共同使用。适应性则体现出自组织的特征,是指空间功能与人的需求形成互动关系,相互配合的特征。

十八梯历史街区功能是一种复合的存在形式,在调研中以A点为例,包含了食品类、休闲类、服务类业态,业态形式丰富并以一种复合形式出现(图6)。

图6 十八梯历史街区整体人群聚集分布及A点业态分析

2.3公共要素

2.3.1公共空间及设施

3.3 生产模式的效率问题 由于受到技术、材料限制,3D打印相对传统假肢矫形器制作过程效率偏低。很多情况下,3D打印暂时还无法独立完成假肢矫形器制作,需要传统工艺过程进行补充,导致效率偏低。比如,3D打印制作小腿假肢,扫描打印出整体结构以后,还需要通过传统石膏取模修模方式制作内衬套,整体所需时间比传统装配时间有所增加。

空间的设施既包括公共服务设施又包括艺术设施、家具以及标志物;公共服务设施必须满足参与者的活动行为要求,是活力空间营造的必要条件;街道艺术设施及家具指公共空间景观小品,承载并体现城市的特点与文化属性。标志物是限定空间的设立手法,具有强有力的空间设定感,如三峡广场的雕塑作品,解放碑广场中的解放碑标志物。

2.3.2公共活动

如果把公共空间比作容纳活动的容器,那么公共活动就是吸引并汇聚人群的磁铁,是营造活力空间的有效措施。从城市自身角度看,极具特色的地方传统活动、以及各种有益的文化活动既丰富了居民的精神生活,同时成为吸引人流激发活力的触媒。在十八梯中还保留着传统的赶集活动,每周周末会有大量的人前来购买生活用品等,可见小的活动也可以激发空间活力。

2.3.3交通的可达性

随着私家车的普及和公共交通运输系统的逐步完善,城市的边界不断的向外延伸,空间形成活力对人产生吸引由此形成新的交通流线,需要交通要素的介入;良好的空间交通可达性利于人群聚集形成活力。

十八梯历史街区入口的城市阳台设有公交车站,毗邻重庆地铁一号线。交通便利,可达性强,并且处于解放碑“十字金街轴线”上,原有的场地交通可达性较好,也为激发十八梯片区的活力奠定了基础。外部空间的可达性是内部空间活力的必要条件,一旦条件成熟,十八梯内部空间的可达性通过空间句法分析可见(图7),具有理想效果的可达性。

图7 十八梯内部空间可达性分析

2.4空间情境营造

空间是行为的容器,空间内发生了人的行为才具有存在的意义。建筑现象学所表达的“在场设计”就是指人与场所的关系,人所获得的对于场所的印象和情感是人在场所中行为的结果。场所感的存在使得城市公共空间变得更加有意义。对于空间情景营造处理得当就会使人产生归属感、认同感、和安全感,乏情感交流的城市空间是“失落的空间”[3]。

香港对第一个徙置式的公共房屋美荷楼的改造中,利用首层的外墙壁做情境再现以及对入户门的设置都保留历史建筑中的手法,体现着原有的历史情境。

3 空间活力的设计原则分析

城市公共空间活力的设计原则对城市的发展以及城市活力的营造密切相关,本文着重对“人性化原则”、“公共参与原则”、“功能符合性原则”和“自组织原则”四个方面分别阐述与城市活力空间设计关系[4]。

3.1空间的人性化原则

空间活力设计应该遵循以人为本的原则,应该从人的行为为设计出发点。缺乏对于空间活力思考的城市公共空间缺乏活力和可发展性。

活力空间设计应该满足人的生理与心理特征,尊重和关怀人,创造出满足人的空间体验的作品。人性化的设计原则主要体现在空间的易用性特征、安全性特征、合理性特征、系统性特征等。通过空间的人性化设计原则达到“以人为本”的目的。

3.2公共参与原则

公共参与的原则就是借助空间诱发行为与行为、行为与空间的互动。交往互动是人类社会性的反映,人与人之间的交往互动是信息表达的基础,也是城市活力赖以发展的基本要求,空间是交往互动发生的载体,是城市具有活力的内在原因[5]。

城市活力空间设计体现在公共参与原则在以下几个方面:

根据潜在交往行为,提供必要设施满足其活动需求,诱发大众参与;例如在香港茂罗街更新设计中引入不定期的动漫展览以及固定的动漫图书馆,吸引人参与进历史街区与建筑;

完善空间中的设施,空间中的设施如坐凳、桌椅、指示牌等能吸引人来停留,为人们之间交流、象棋、游憩等行为产生提供可能性;如十八梯街道两旁的小平台,还有自发的餐饮座椅等。

营造合理的漫步道路系统,组织互动活力空间;例如合理的增加步道长度等增加人活动的时间,在合理的位置设置空间,引导人们停留、休憩。

3.3功能复合性原则

功能的复合性原则主要是指城市空间中功能的组合关系,非单一的功能被同一空间组织起来共同使用[6]。

由于城市发展受到各种因素的影响,很多时候空间的功能具有多种属性,鉴于这样的事实,在城市空间设计时就要注重功能复合性的合理应用。相对于复合性的空间,单一功能的空间满足小部分人的行为需求,而复合性的城市空间范围较大,参与者数量众多,这样的行为发生形式催生多样性的活动发生和不同种类人们相遇的可能性,从而实现空间行为的复杂性和使城市生活气息富有活力。

3.4自组织原则

在十八梯长时间的自我发展中其实现了功能自组织,自身的功能以及其空间与附近的居民自我适应,形成互动关系体现出自组织的状态。

自组织原则是城市自我更新的有机体的体现,城市在设计指导下的非设计性是城市有机发展保持活力的重要保障。在城市活力空间设计时寻找具有激发城市活力的介质,并充分利用这些元素组织设计,在满足宏观设计条件下激发人们自发设计的自由度,由此使城市空间呈现出蓬勃的活力状态。

4 结语

城市中的历史街区凝聚了城市的发展史,保留并延续着城市文化中的人文历史资源;体现着该区域的人与人、人与空间的彼此诉求,是城市空间活力的一个完整的体现点。文章从十八梯的历史区域实际调研出发,探索空间活力的构成要素,尝试归纳总结在提取传统优秀历史街区的优点基础上,在设计阶段充分考虑空间的属性对于人的需求的关系,认为人与空间的良性互动是活力空间的重要组成要素,本着“以人为本”的设计思想,围绕人与空间互动才能创造出具有活力的空间。

[1](日)芦原义信.外部空间设计[M].尹培桐,译.北京:中国建筑工业出版社,1985.

[2]扬·盖尔.交往与空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[3](美)简·雅各布斯.美国大城市的死与生[M].北京:译林出版社,2005.

[4]王建国.城市设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[5]扬·盖尔.交往与空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[6]赵武征.现代城市建筑中的复合公共空间设计[D].重庆:重庆大学,2004,6.

责任编辑:孙苏,李红

Expression of Space Vitality with Urban Design Theory

Based on the architecture of Shibati in Chongqing and,combined with the preservation and innovation of historical buildings in other cities,the expression of space vitality of historical blocks is discussed in an attempt to summarize the influencing factors and design principles of space vitality.It is obtained that the interaction between human and space is the key factor for continuous space vitality,and the relation between spatial feature and human requirement at the design stage should be taken into consideration to attain the expected space vitality.

historical streets;space vitality;ShibatiI;interactivity between human and space

TU20

A

1671-9107(2015)06-0009-04

10.3969/j.issn.1671-9107.2015.06.009

2015-05-01

李鹏飞(1988-),男,河南周口人,研究生,主要研究方面为建筑理论与设计。