张家山汉墓文字与北京大学藏西汉竹简文字比较分析

丁玫月

(青岛大学文学院,山东青岛 266000)

作为西汉早期文字的代表,张家山汉墓文字是一种由小篆走向今隶的过渡字体,也是古文字时代向今文字时代过渡的字体。它的特点是把小篆粗细相等均匀线条变成平直有棱角的横、竖、撇、捺、挑、勾等的笔划,用笔书写更为方便。如,“丙”,(篆书)与(张家山汉墓文字)相比较,明显可以看出小篆圆劲均匀的圆弧形笔画发生了很大的变化。

北京大学藏西汉竹简文字(以下简称北大汉简),竹书的年号为“孝景元年”,可推断其抄写年代不早于汉武帝。竹书文字属比较成熟的汉隶,其特点是横平竖直,突出横化,给人以浑厚深沉、雄放洒脱之感。

本文以出土的张家山汉简和近期公开的北大藏西汉竹书为材料,以对应的具体字形为对象分析这一时期汉字的发展状况。

一、相同之处

张家山文字与北大竹简文字都是西汉时期流传下来的文字,前者是西汉早期文字,后者是西汉中期文字,都属于从古文字阶段向新文字阶段转型的时期,字形是由篆书简化演变而来。本文主要收集了有对应关系的张家山汉墓文字和北大竹简文字共2000余字,据调查,形体上基本一致的情况占13%左右,这部分汉字大多是形体比较稳定,经过很多年的发展演变逐渐固定下来的形体。

上且事甚千其images/BZ_109_1302_1419_2243_1557.png

从上表可看出,二者的字形字体有很多相同之处:

(一)笔画较篆书有明显的方折化倾向。“且”“事”“甚”“其”的拐折处都有明显的棱角变化,体现出汉字的方块化的倾向。

(二)两种字体笔画都很平直,横平竖直。从“上”“千”这类笔画较简单的汉字中可明显看出这种特点。

(三)从部件上看,每个汉字各部分的部件基本固定,只是写法上有微调,部件位置也基本固定,异体字现象大量减少。

(四)从整体上看,汉字开始摆脱了象形的特点,这体现了汉字发展的传承性。

二、不同之处

(一)笔画

1.具体笔画

1)横:

两兹可images/BZ_109_1302_2849_2243_2987.png

从表中可以看出,较之张家山汉墓文字,北大竹简中的笔画“横”有较为夸张的延伸,并且起笔时顿笔、收笔时上挑,这种笔画的变化使其有波磔,更具书法的美感。

2)撇:

兄力在images/BZ_110_236_710_1177_847.png

从上表中可以看出,“撇”在这一时期也有变化,“兄”“力”“在”三个字的撇画都属于竖撇,在长度上都有延伸,并且末端上挑,收笔时用笔很重,稍显粗重。这也是西汉中期文字的一大特点。

3)捺:

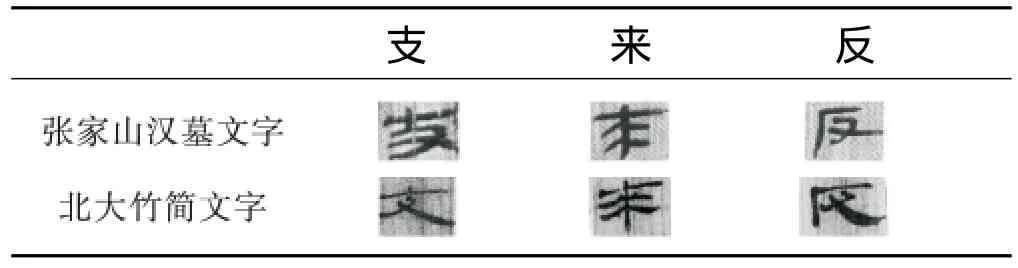

支来反images/BZ_110_236_1304_1177_1441.png

从上表可以看出,西汉中期捺画的用笔也产生了明显的变化,张家山汉墓文字中捺画更多的是随意自然的起笔落笔,甚至如“支”最后一笔是下弯的,而在北大竹简中,笔画的提按变化很明显,收笔处更为肥厚有力。

总之,从笔画上来看,张家三汉墓文字还没有形成严格的笔画规范,字形比较随意,这种不成熟的隶书还保存着篆书圆整周到的一些特点,而北大竹简文字开始表现出明显的横平竖直的倾向,化圆为方,变弧线为直线,将一些曲折的笔画变为较直的笔画,而且横、撇、捺有明显的变化,起笔与笔画末端有波磔,文字更为规整有力。历来书法家均把波磔的分明与否作为区别过渡性隶书与成熟隶书的主要标志。

2.笔画的省略

对比两种文字不难发现,从张家山汉墓文字到北大竹简文字存在一些省略笔画的现象,如“弱”字,在张家山汉墓文字中的形体为,下部有三个点,在北大竹简中则变为,下部为两个点;除此之外,(爲),(舍)也是同样的情况,前者底部变成四点,后者省略一横,这种细微的变化仍然反映出西汉中期隶书规范化的特点。

(二)结构

1.“开”“井”部件的改换

这一时期是汉字规范逐渐固定化的阶段,不可避免地有部分汉字通过改换部件,来规范文字书写方式。张家山汉墓文字中“刑”字的字形为,到了北大竹简时期,它的字形为,明显可以看出“刑”字的部件发生了变化,在西汉早期是“在井部,云:罰辠也”;在西汉中期是“在刀部,云:俓也”,后来的汉字也一直沿用北大竹简的这种写法,是汉字规范化的一种表现。

2.“彳”部件的改变

这一偏旁在历代的字形发展中比较固定,但在隶书发展的过程中,其书写特点有一定的变化,如下表:

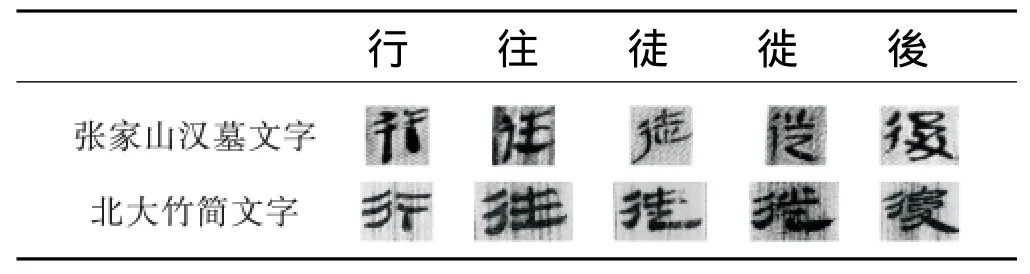

行往徒徙後images/BZ_110_1329_843_2216_980.png

从表中可以看出,张家山时期偏旁“彳”的竖画基本是平直的,个别字如“徙”的竖画开始出现上挑的形式,而到了西汉中期,北大竹简汉字的偏旁“彳”基本都有这一变化,收笔时上挑,应该是当时追求字形美感有关。

3.部分汉字结构组合方式的变化

张家山汉墓文字与北大竹简文字部件的组合方式不同,有的从左右结构变为上下结构,有的从上下结构变为包围结构,如“制”字,张家山汉墓中为,北大竹简中为,变上下结构为左右结构。“守”字,从到,北大竹简的扁平化趋向使文字更显包围结构。

三、风格特色

1.扁平化倾向明显

北大竹简的字体与西汉早期的古隶关系十分密切,书写者在字形上追求扁方的用意十分明显。例如:字所从之“艹”写作(2469简),每个“屮”字两侧的竖笔几乎压缩至无有;“屈”字作(3883简),所从之“出”字两侧竖笔亦近于无(2377简之“出”字同);“之”字作(2172、5056简)、“生”字作(2311简)、“告”字作(2427简),都是同样的道理。“告”字如不注意其中间竖笔,几乎与“吉”字全同,正因如此,原整理者将其误释为“吉”;“岁”字作(3819简),上部所从“止”字的写法也表现出强烈的求扁倾向。

以张家山汉墓文字与北大竹简中的文字比较,更能说明问题。

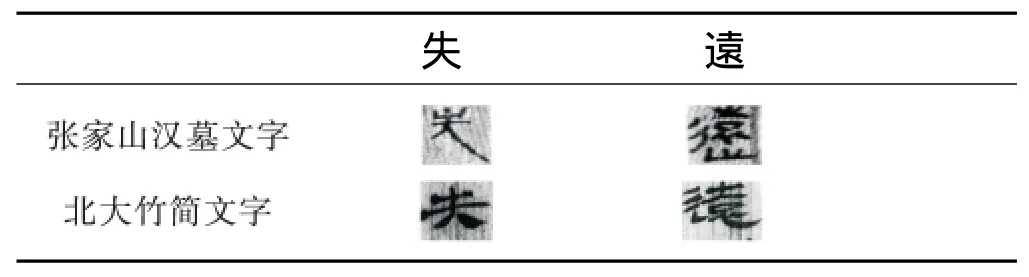

失遠images/BZ_110_1302_2997_2243_3135.png

张家山汉墓中“失”字上部竖笔两侧由两斜笔相对,构成一个两端上翘的形体,而在北大竹简中已变为一平画,两端仅余顿笔。张家山汉墓“遠”字所从之“辵”,在北大简隶书中简化作形,置于字之左侧,使全字的结体呈扁平形。

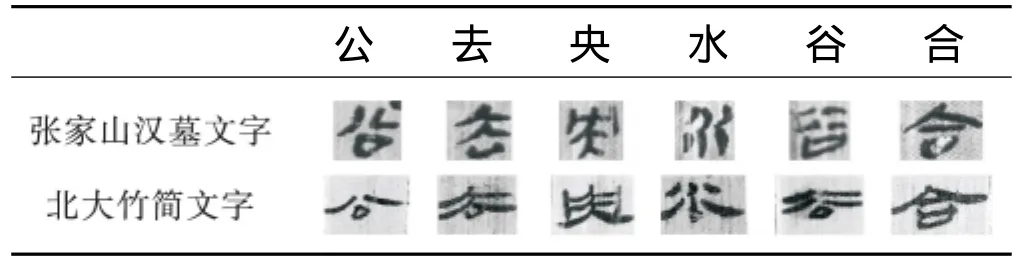

2.八分体

从张家山汉墓文字到北大竹简文字,我们可以看到明显的八分体开始形成,八分书的特征是取左右分布之势,突出挑画和捺画,结构平整,布局稳重匀称,笔画带有明显的“蚕头燕尾”风格,八分是隶书中的艺术书体。我们具体看几个例子:

公去央水谷合images/BZ_111_223_1039_1190_1177.png

从上表可以看出,张家山汉墓文字很少有北大竹简中蚕头燕尾的笔画特点,北大竹简八分倾向明显,在风格上更追求书体的艺术美。

四、结语

张家山汉墓文字与北大竹简文字都是西汉时期存留下来的宝贵的文字资料,他们都逐渐摆脱了篆书及之前文字象形化的特点,开始走上汉字规范化的道路。前者是一种过渡性的隶书,后者已基本稳定,可以看作是一种较为成熟的隶书。主要的变化是点、横、竖、撇、捺等笔画的规范化,开始摆脱圆润化的弧形笔画,形成横平竖直的特点;整个字形扁平化趋向突出,部件、偏旁为书写方便也慢慢出现简化的现象。汉字就是在这种不断的发展转化中一步步固定下来的,需要我们不断探索其中的演变规律,才能更好地运用汉字,发扬其表意体系文字的优势。

[1] 许 慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[2] 裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,2007.

[3] 高更生.汉字研究[M].济南:山东教育出版社,2000.

[4] 梁春胜.楷书部件演变研究[M].北京:线装书局,2012.

[5] 王 宁.汉字学概要[M].北京:北京师范大学出版社,2001.