热处理工艺对汽车用含锰钢性能的影响

供稿|赵欣,刘芳 / ZHAO Xin, LIU Fang

汽车工业为了同时实现汽车的轻量化和安全性的目标,需要开发一种抗拉强度超过1 GPa的可成形的超高强度钢。因此,正在开发的第三代汽车用钢要求同时具备高的强度和高的成形性能。主要影响材料的硬度、韧脆转变温度、抗拉强度、冲击功、疲劳寿命等力学性能为热处理工艺,目前采用不同的热处理工艺提高材料的力学性能的工艺方法,已广泛应用于生产实际中[1]。

中锰钢的双相区退火可以得到比奥氏体单相区退火更好的力学性能和微观组织。中低锰钢的力学性能强烈依赖于退火温度。这种正相关性有利于通过改变中锰钢不同的力学性能来适应不同的应用需求。文章介绍了三类中锰钢的力学性能与退火热处理的关系。

低锰钢具有较好的淬透性、合适的延展性、高强度、高疲劳强度和抗蠕变性。这种钢主要用于大功率传动轴,在汽车工业和电力行业的应用正逐步增加。Mn-Cr-Ni-Mo钢是低锰钢典型的代表,是一种超高强度低合金马氏体钢。文章介绍了不同的热处理工艺对Mn-Cr-Ni-Mo低锰钢的组织和性能的影响。

中锰钢的不同分类及热处理工艺

第一类中锰钢

第一类中锰钢合金体系中锰元素的强化作用是通过获得马氏体组织,并且在随后的逆转变过程中促进马氏体转变为超细晶的铁素体和奥氏体组织,如表1所示。

第二类中锰钢

第二类中锰钢在马氏体逆转变的基础上得到具有两类晶粒尺寸分布的组织结构——超细晶的铁素体和奥氏体组织与粗大的d铁素体。 Al元素的作用主要是防止d铁素体转变。高温奥氏体部分转变为马氏体,并在随后的双相区退火后逆转变为奥氏体,得到超细晶的铁素体和奥氏体组织,如表2所示。

表1 第一类中锰钢的化学成分(质量分数)

表2 第二类中锰钢的化学成分(质量分数)

第三类中锰钢

第三类中锰钢的特征为碳化物的再溶解和双晶粒尺寸分布,即超细晶的铁素体和奥氏体以及粗大的d铁素体,如表3所示。由于该合金体系含有大量的Al,因此钢板的密度较低。相对高的C含量会在加工过程中出现碳化物,例如,工业生产过程中的热轧和卷曲阶段。

表3 第三类中锰钢的化学成分 (质量分数)

退火温度对于中锰钢力学性能的影响

第一类中锰钢的力学行为和微观组织如图1所示。实验结果表明:尽管经过640℃退火,钢板的强塑积接近20000 MPa·%,但是由于大部分的变形量是由局部变形导致的,因而这种变形行为限制了其实际应用。

图1 中锰钢(Fe-0.05%C-6%Mn-1.4%Si)退火温度和应力曲线以及微观组织照片

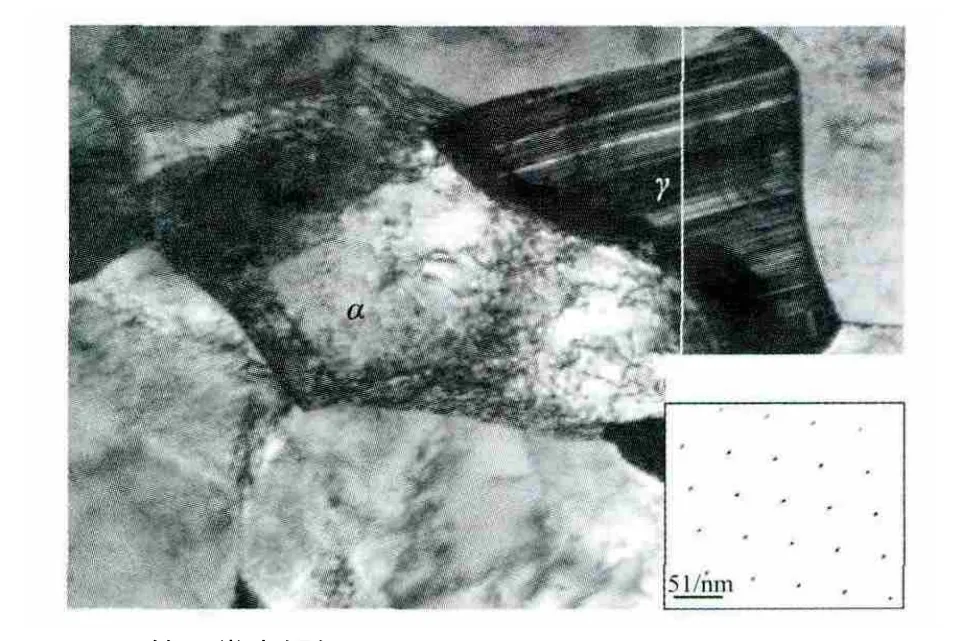

变形过程中出现长的屈服平台,这种现象与铁素体的静态应变时效有关,并且缺乏诸如TRIP和TWIP效应的加工硬化机制。图2所示为铁素体晶粒通过位错滑移变形,而奥氏体通过不全位错的滑移来变形。奥氏体选区衍射结果表明奥氏体中没有产生孪晶和发生相变。

图2 第一类中锰钢(Fe-0.1%C-7.1% Mn 0.05% C-1.4% Si(层错能<10 mJ/m2))的透射电镜照片

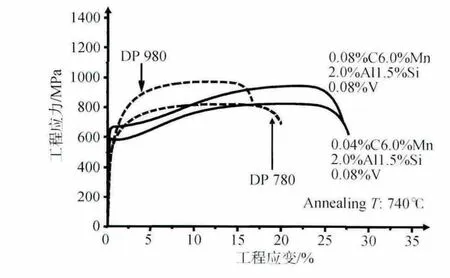

含V的第二类中锰钢的力学行为如图3所示,其组织结构特征为超细晶的铁素体和奥氏体加上粗大的d铁素体。图3比较了DP780、DP980和两种第二类中锰钢的力学性能。实验结果表明:第二类中锰钢具有连续屈服变形特征,并且退火温度与当前钢厂中连续退火生产线的温度相一致。

第三类中锰钢的抗拉强度较低,其力学性能与第二类中锰钢的力学性能相近。另外,第三类中锰钢较高的C含量会导致动态应变时效。

图3 DP780、DP980 和第二类中锰钢的力学性能比较

不同热处理工艺对低锰钢力学性能的影响

淬火和回火工艺的改变有助于生产强度和韧性匹配优良的大截面低锰钢零件,这种性能的获得是基于淬火时产生的马氏体组织和随后细小弥散的合金碳化物的析出。因为早期使用的马氏体钢不经过回火处理,淬火时会产生内应力,所以回火步骤就变得非常重要。由于低锰钢易受马氏体回火脆性的影响,因此在规定的温度范围内以适当的冷却速率回火非常必要。目前的研究集中在淬火过程中不同淬火介质下的冷却速率和回火参数两个方面。

表4给出了在不同的热处理温度下,冷却速率对34CrNiMo6钢极限抗拉强度、屈服强度、冲击功、硬度和晶粒尺寸的影响。随着冷却速率增加,晶粒尺寸减小。通常较细的晶粒尺寸会赋予更好的韧性(冲击功),但是事实上细的晶粒尺寸降低钢的冲击功,可能的原因是钢的组织结构中存在上贝氏体。

不同冷却速率下热处理钢的显微组织显示:随着冷却速率从4℃/min增加到12℃/min,贝氏体数量增加。速率为4℃/min时,贝氏体含量是30.4%;速率为8℃/min时,贝氏体含量是51.2%;速率为12℃/min时,贝氏体含量是75.4%。显微照片表明试验钢分别在聚合物、油和水介质下淬火的组织中含有回火马氏体。

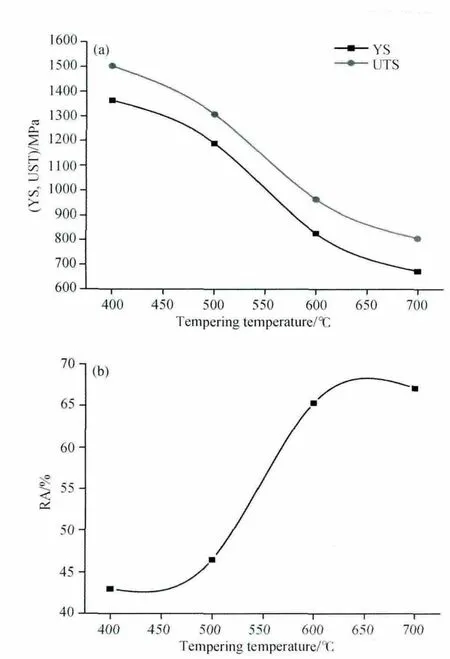

按照转动轴实验规范进行34CrNiMo6钢力学实验,性能结果见表5。不同回火下的强度和塑性变化分别见图4。从图4(a)可以看出,随着回火温度的增加,屈服强度和极限抗拉强度相应降低。另外,图4(b)表明,断面收缩率随着回火温度的增加而增加。

表4 34CrNiMo6钢不同热处理工艺下的力学性能

表5 回火温度对34CrNiMo6钢力学性能的影响

从图5(a)可以看出,随着回火温度的增加硬度逐渐降低。图5(b)给出了回火温度对耐冲击强度的变化情况,随着回火温度的增加,耐冲击强度呈上升趋势。

试样在正火+淬火+回火处理(回火温度分别为400、500、600、700℃)下的光学显微组织照片表明:组织中包括回火马氏体和贝氏体;由于回火温度增加,马氏体分数减少,导致试样的强度降低,而塑性和韧性增加,即韧塑性随回火温度的增加而增加。

图4 回火温度对屈服强度和极限抗拉强度(a)及断面收缩率(b)的影响

图5 回火温度与对硬度(a)和冲击功(b)的影响

结束语

1) 第一类中锰钢具有完全的超细晶组织,尽管其具有良好的强塑性,但是其变形特点难以适应汽车工业的应用。第二类中锰钢具有细晶的铁素体-奥氏体组织和粗大的d铁素体组织,具有能够满足汽车工业的变形行为。因而中锰钢能够提供一种成本较低的可以替代TWIP钢的钢种。

2) 中锰钢具有多种微观结构和复杂的与工艺相关的力学性能,经过两相区退火有可能得到最佳的力学性能。

3) 淬火和回火工艺的改变有助于生产强度和韧性匹配优良的大截面低锰钢零件,这种性能的获得是基于淬火时产生的马氏体组织和随后细小弥散的合金碳化物的析出。

[1] Weng Y Q, Dong H, Gan Y. The recent development of advanced automobile steel sheets and long products// 2009 International Symposium on Automobile Steel. Dalian, 2009.