不同麻醉方法对老年股骨手术患者围术期卒中高危因素的影响

王纪明 蔺建华 郭 莉

山东莱芜市人民医院 1)麻醉科 2)手术室 莱芜 271199

本次研究选取116例老年股骨手术患者,随机分2组,观察麻醉诱导前后、手术前后2组抗凝参数含量、纤溶参数D-二聚体含量以及手术前后神经功能评分,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取2011-04—2014-04我院治疗的116例老年患者为研究对象,均经CT检查确诊为股骨骨折,MRI检查无脑出血、脑肿瘤或其他严重原发性疾病。随机分为2组,对照组58例,男30例,女28例;年龄57~83岁,平均(64.7±4.1)岁。实验组58例,男33例,女25例;年龄62~85岁,平均(67.3±5.5)岁。2组患者年龄、性别、身体状况等方面比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2方法术前8h禁食。麻醉前,所有患者于右颈内静脉置管,维持补液浓度10mL/(kg·h)[1]。对照组在准备结束后进行全麻诱导,可注射10mg地塞米松,芬太尼4μg/kg,丙泊酚2mg/kg,2%利多卡因50mg于中心静脉后进行全麻诱导。采用IPPV模式惊醒呼吸机机械通气,呼吸频率10次/min,潮气量8~10mL/kg,呼吸比1∶2[2]。实验组患者进行硬膜外穿刺后置管,给予0.375%的布比卡因5mL,当确定硬膜外穿刺成功后再按照对照组相同方法诱导全麻[3]。手术结束前半小时,停止使用肌松药、局麻药,手术结束后采用阿托品等药物拮抗肌松药残余作用,待病人苏醒后拔除气管导管[4]。采用不同麻醉方法后,观察麻醉诱导前后、手术前后2组抗凝参数含量、纤溶参数D-二聚体含量以及手术前后神经功能评分。

1.3疗效标准在麻醉诱导前、诱导后、手术结束时、术后72h抽取患者静脉血,采用酶联免疫法检测血浆凝血酶抗凝血酶复合物(抗凝参数)含量、血浆D-二聚体水平[5]。根据美国国立卫生院神经功能缺损程度评分(NIHSS)标准对2组神经功能进行评价:0~15分为轻型;16~30分为中型;31~45分为重型。

1.4统计学处理应用SPSS 15.0统计学软件,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

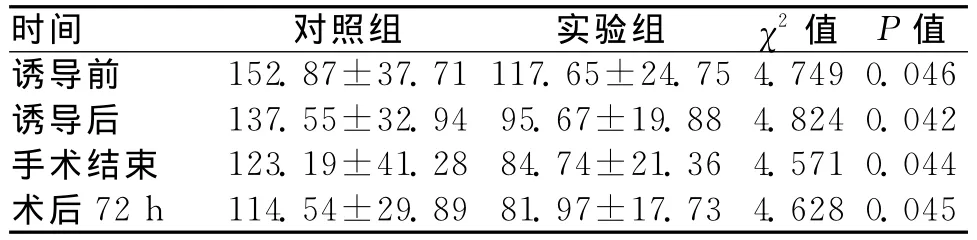

2.1 2组麻醉及手术前后凝血酶抗凝血酶复合物含量比较麻醉诱导前、麻醉诱导后、手术结束时、术后72h对照组凝血酶抗凝血酶复合物含量逐渐降低,实验组凝血酶抗凝血酶复合物含量也随着时间的推移逐渐降低。但各时间点实验组凝血酶抗凝血酶复合物水平明显低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组凝血酶抗凝血酶复合物含量比较 (s,×102 ng/mL)

表1 2组凝血酶抗凝血酶复合物含量比较 (s,×102 ng/mL)

时间 对照组 实验组 χ2值 P值152.87±37.71 117.65±24.75 4.749 0.046诱导后 137.55±32.94 95.67±19.88 4.824 0.042手术结束 123.19±41.28 84.74±21.36 4.571 0.044术后诱导前72h114.54±29.89 81.97±17.73 4.628 0.045

2.2 2组麻醉及手术前后血浆D-二聚体水平比较见表2。

表2 2组血浆D-二聚体水平比较 (s,μg/mL)

表2 2组血浆D-二聚体水平比较 (s,μg/mL)

时间 对照组 实验组 χ2值 P值0.69±0.23 0.63±0.95 1.156 0.196诱导后 0.81±0.57 0.67±19.88 1.371 0.242手术结束 1.07±0.83 0.98±21.36 2.917 0.144术后诱导前72h 1.52±0.58 1.47±17.73 2.816 0.145

2.3 2组治疗前后神经功能比较见表3。

表3 2组治疗前后神经功能比较 (s)

表3 2组治疗前后神经功能比较 (s)

时间 对照组 实验组 F值 P值17.35±1.87 18.16±2.12 1.963 0.084治疗后治疗前12.23±1.56 8.34±1.87 6.265 0.044

3 讨论

文献[6]报道,脑卒中与血栓前的状态密切相关,多数脑血管疾病未出现明显症状时,血栓前状态的分子标志物已出现异常。凝血酶抗凝血酶复合物是常见的血栓前状态标志物,是凝血酶的早期敏感标志物,表示凝血被激活,也是抗凝系统的分子标志。研究发现,凝血酶抗凝血酶复合物在手术时明显升高,术后3h即可达到一定高度,因此,凝血酶抗凝血酶复合物被认为是脑血栓的敏感标志[7]。D-二聚体是反映体内高凝状态和纤溶亢进的指标。脑卒中后易诱发自发性血栓溶解和纤溶活性升高,引起D-二聚体水平上升[8]。本研究结果显示,麻醉诱导前、诱导后、手术结束时、术后72h 2组凝血酶抗凝血酶复合物水平均逐渐降低,实验组明显低于对照组(P<0.05),说明手术产生的应激反应可同时激活机体凝血系统和抗凝系统,而全麻复合硬膜外麻醉对于维持机体凝血和抗凝系统的稳定具有重要作用。麻醉诱导前、麻醉诱导后、手术结束时、术后72h2组血浆D-二聚体水平逐渐上升,但2组比较无显著性差异(P>0.05),表明全麻复合硬膜外麻醉与全麻相比对患者的纤溶状态无明显改善。治疗后实验组神经功能明显高对照组(P<0.05),说明全麻复合硬膜外麻醉可有效缓解老年股骨手术患者围手术期导致的神经损伤,降低卒中风险。总之,全麻复合硬膜外麻醉有利于降低老年股骨手术患者围手术期的血小板活化,降低高凝状态,对纤溶状态无明显影响,对降低围手术期卒中高危因素有一定临床意义。

[1]曾菲,刘敬臣 .非心脏、神经外科手术的围手术期卒中的相关性研究[J].医药前沿,2012,(34):342-343.

[2]丁婷,王东信 .围手术期脑卒中的研究进展[J].中华临床医师杂志(电子版),2012,6(22):7 314-7 317.

[3]田敏,张志燕 .骨折合并心血管疾病患者围手术期相关护理[J].河北医药,2007,29(8):896-897.

[4]熊利泽,王强 .围术期脑保护策略的现状与展望[J].国际麻醉学与复苏杂志,2010,31(6):481-484.

[5]禹建军,杨洪湘,钱斌,等 .高血压患者围手术期61例处理体会[J].包头医学,2005,29(3):9.

[6]高飞,徐青,张浩,等 .经皮内镜下胃造口术在脑卒中患者康复期的应用[J].中华损伤与修复杂志(电子版),2010,5(5):653-657.

[7]孙鹏飞,缪长虹 .不同麻醉方法对老年患者围手术期卒中高危因素的影响[J].中国临床医学,2012,19(5):525-528.

[8]姜大庆,谷天祥,王海龙,等 .老年患者非体外和体外循环冠状动脉旁路移植术围术期脑卒中发生率比较的系统评价和Meta分析[J].中国胸心血管外科临床杂志,2011,18(4):289-300.