“太极”词义破解及其哲学概念的形成过程

张劲松

“太极”词义破解及其哲学概念的形成过程

张劲松

(湖南省文学艺术界联系会,湖南长沙,410001)

文章首先通过准确解读《周易·系辞传》“易有太极”章的原意,从而破解古今治易学者不得其“是”的“太极”词义,认为“太极”之义有二,一是指天地间万物运动和人事变化的圆道循环律,二是指对自然事物和人事的圆道循环周期显现的二分律。既而依据物质存在及其运动规律是第一性的,而人们对于客观事物及其运动规律的认识是第二性的马克思主义哲学理论,以出土的史前文物中能旋转的器具和与圆转意蕴相关的纹饰符号为主要材料,对其作符合原生义的破释,探究太极哲学概念的形成过程。对此问题的探究,不仅是破解太极词义的题中之义,也有助对《周易》其它哲学理论形成过程的探究提供方向和方法的启迪。

“易有太极”原义;“太极”词义;圆道循环律;二分律;“太极”哲学概念;形成过程

一、从“易有太极”章原意破解“太极”词义

古今易学家从《系辞传》之“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”这句话解释“太极”词义,于是人们的见解就不尽一致。有人认为“太极”是天地未分之前混沌状态叫做“元气”的物质;有人认为“太极”是“无”,是与包括人在内的世界物体运动总规律无关的“道”或“理”;有人认为“太极”是“最高准则”之义等等。笔者认为,只有对“易有太极”章作符合原意的解读,才能破解“太极”词义。现将此章与“太极”相关的文字节录如下:

子曰:“夫《易》何为者也?夫《易》开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑。是故蓍之德圆而神,卦之德方以知,六爻之义易以贡。圣人以此洗心,退藏于密,吉凶与民同患。神以知来,知以藏往,其孰能与于此哉?古之聪明睿智,神武而不杀者夫!

是以明于天之道,而察于民之故,是兴神物以前民用。圣人以此斋戒,以神明其德夫!是故,阖户谓之坤,辟户谓之乾,一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通。见乃谓之象;形乃谓之器;制而用之谓之法;利用出入,民咸用之谓之神。是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶生大业。

前一节先概说《易经》有“开物成务,冒天下之道”的作用。接着说圣人之所以能用《易经》发挥“以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑”的功用,是因为筮法的性质是圆动而神奇的,卦的性质是具时空定位的方形模式,能给人睿智,六爻的义蕴能彰显圆转变易。接着说圣人洗洁心思,退藏于隐密之处,运用这三者推演易卦而获得与民共同忧虑可能发生的吉凶。赞颂聪明睿智和神武而不嗜杀人者能从易卦获得知道未来的状况和吸取过去知识经验的能力。

后一节先说性质为“圆而神”的为民所用的筮法占卦,是从“明于天之道,察于民之故”而来。什么是“明于天之道,察于民之故”,此章未说,但从《周易》的其他文字可找到答案。《恒卦》彖曰:“日月得天,而能久照,四时变化,而能久成。”《系辞传》曰“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁生焉。”《乾卦》象辞说:“终日乾乾,反复道也。”《泰卦》象辞说:“无往不复,天地际也。”《复卦》彖辞说:“复见其天地之心乎?”《乾卦》彖辞曰:“大明终始。”《蛊卦》彖辞曰:“先甲三日,后甲三日,终则有始,天行也。”《恒卦》彖辞曰“天地之道”是“终则有始也”。《说卦传》曰:“艮,东北之卦也,万物之所成终而所成始也。”“复”之义谓物体在同一运动轨道上的不断重复。“终始”谓物体运动的终点就是始点,始点就是终点,首尾相接,重复循环。这些引语对日月运行、昼夜交替、寒暑相推、四季变更乃至天地间万物运动变化的认识包含双关义,既指其重复地圆道运动,亦指圆道运动是周期性的,这种圆道运动的双关义即是古人对天道(即自然事物)“圆道循环律”的认识。《系辞传》说:“原始反终,故知死生之说。”意思是说,以天道圆转循环律为逻辑推理,所以知道包括人在内的生物从生长壮老死,而又再生……的死生圆道循环的说法。《序卦传》解释的六十四种人间处境是对应六十四卦代表的六十四种宇宙情境,而六十四卦排列顺序的卦义之间有着循循相因的变化发展关系,尤如通行本六十四卦方位图中效法天道运转的圆环图。一卦六爻的“七日来复”是谓一爻的运行,从本位出发再回到本位,要经过一个周期,到第七位重新开始,尤如在六个时位上流转,以之比拟人事圆周转式演变过程。这些反映出将人生变故类比天道圆转循环律的认识。说了性质是“圆而神”的筮法是从仿效“明于天之道,察于民之故”的圆道循环律而来,接着说圣人清心诚意地彰显筮法的圆动德性,将圆动性体现在易卦精蕴的坤乾二卦是有如门户在同一轴上一合一开似地圆形运动,一合一开称作变化,往来不穷的合与开称作感通。接着说《易》卦在不同方面的表现与利用:用卦画表现称为卦象;取卦象具体赋形称为器具;制定规则用于蓍占称为筮法;人们出出进进都利用蓍占以明行事的吉凶,趋吉避凶就称为神妙。紧接着是“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”这句话。结合上文,怎样理解“太极”蕴义呢?《易》为占卜之书,“易”指易卦。“是故易有太极”之意是“所以易卦有用筮法引领成卦的太极。”而筮法是效仿“天之道”、“民之故”的圆道循环律而来,那么引领易卦成卦的“太极”之义则为筮法所效仿的“天之道”、“民之故”的“圆道循环律”。太极的圆道循环律之义反映在《系辞传》所载的筮法,是以大衍之数不用之既是始也是全的“一”(即从五十根筹策中拿出不用的那一根筹策)作为象征。接下说的是太极与两仪、四象、八卦是相“生”的关系。这反映在《系辞传》所载的筮法是:将四十九根筹策分而为二以象征相反相成关系的两仪,以四为单位去计算筹策象征四象,以占卜所成的八个三爻卦为八卦。因为筮法是用蓍数求圆之象理,属意识性的文化范畴,意识性的太极不能如学者所说是能生出别的实体的,故“生”之义不是作为母生子的出生之生,只能是“生起”、“分为”之义。将太极与两仪、四象、八卦关系的话翻译过来是:(太极)于是分为两仪,二仪分为四象,四象分为八卦。太极与递进而分的两仪、四象、八卦的关系相似于本质和现象是相互联系的统一体关系,即太极象征的圆道周期循环是根本,而两仪、四象、八卦都在圆道周期循环上,是太极圆道循环周期显现相递进的二分,那么“太极”之义又为筮法所效仿的“天之道”与“民之故”的圆道循环周期显现二分律”。

从对“易有太极”章原意的解读,知其句与句之间的逻辑严密,文义贯通。“太极”哲学概念之义有二,第一是指天地间自然万物运动和人事变化的圆道循环律;第二是指对自然事物和人事的圆道循环周期显现的二分律。第一是本义,第二是衍生义。

古今易学家之所以对“易有太极章”及“太极”未能做出如笔者的释义,是所有治易学者都囿於文字和文献的束缚,未探索“太极”哲学概念见于文字前的“源”与“流”。不知太极哲学概念形成所经由的漫长过程,焉识“易有太极”章的原意和“太极”一词的真义。笔者认为,依据物质存在及其运动规律是第一性的,而人们对于客观事物及其运动规律的认识是第二性的马克思主义哲学理论和唯物史观,太极哲学概念应是远古至上古的中国人在对旋转器物从原始利用到科技制造使用中,在对自然物圆转运动的俯观仰察中,以及在对人事变化规律的思考中萌生、发展,并经《系辞传》作者高度抽象化而形成的。因此,以出土史前文物中能旋转的器具及与圆转义蕴相关的纹饰符号为主要材料,并对其作符合原生义的解读,以深究太极哲学概念的形成过程,这不仅有助于更深入而准确地破解太极词义,也有助对《周易》其它哲学理论形成过程的探究提供方向和方法的启迪。

二、旧石器时代点旋转工具的制造和使用

据考古发掘材料,点旋转工具的制造和使用起自旧石器时代。约公元前2.8万年的山西峙峪遗址。约公元前1.6万年的山顶洞遗址出土有孔骨针。略早于山顶洞人遗址的辽宁海城小孤山出土三枚骨针的加工技术还高于山顶洞人的骨针,针孔圆滑,通体留有纵向刮痕,其制作是先将柄部磨薄,再由两面对钻而成(图1)。①图片来源说明:本文的图片主要来自张朋川的《中国彩陶画谱》,北京:文物出版社1990年版。吴山编著的《中国纹样全集》,济南市:山东美术出版社2009年版。蒋庆书著的《彩陶艺术简史》,上海:上海人民美术出版社2007年版。芮传明、余太山著的《中西纹饰比较》,上海:上海古籍出版社1995年版。刘庆柱主编的《二十世纪中国百项考古大发现》,北京:中国社会科学出版社2002年版。国家文物局主编的《2010中国重要考古发现》,北京:文物出版社2011年版。考古家贺刚著的《湘西史前遗存与中国古史传说》,长沙:岳麓书社2013年版。为了节省文字,对每一图片的出处未加详细说明,在此向以上诸书的作者致谢。旧石器时代晚期及向新石器时代过渡时期开始出现骨锥、石锥(钻)之类的器物。如约公元前1.2万~约前7000年的仙人洞遗址有大量的骨锥,其中又分为一端尖和两端尖,按锥尖形状则可分为扁钝尖、圆钝尖、三棱尖、秀长尖四种。湖南道县玉蟾岩遗址约公元前8000年以上,出土数量较少的骨锥。约公元前10000年左右的许家窑出土有石钻。属旧石器时代晚期的吉林和龙大洞遗址出土有角锥状磨制石器(图2)。考古发掘也出土有旧石器时代用点旋转工具制作的生产工具、兽皮衣物和装饰工艺品等。如山西峙峪遗址有带孔的石墨装饰品。约公元前1.8万年前的吉县柿子滩遗址有鸵鸟蛋壳穿孔装饰品。山顶洞人装饰品中有钻孔的小石砾、钻孔的石珠、钻孔的青鱼眼上骨等,所有的装饰品都相当精致,有的装饰品出土时五枚排列在一起呈半圆形,有的考古学家认为是佩戴在人项部的项链。小孤山和山顶洞遗址有用野兽牙齿或贝类穿孔制成的装饰品。再联想到远古人类的钻燧取火,可得知旧石器时代的点旋转工具是作多种用途的。

可以做这样的推想,由于旧石器时代的生产力还很低下,他们因出于当时生产生活所必须,起始是对自然物点穿孔、点旋转功能的偶然发现而加以利用,进而加工制造和使用点穿孔、点旋转工具。他们制做的骨针、骨锥、石钻等穿孔、钻孔工具,既利用了小圆角尖体有受力点小而压强大的属性,也利用了其在穿透另一物质时,点旋转中尖、角(顶端仍然是圆的)的磨钻功能。旧石器时代先民既然开始了加工制造和使用点旋转工具,这说明他们对物体的点旋转运动有了有意识、自觉的认识。我们可将之视为是史前人对事物圆道循环运动认识的起始。

三、新石器时代较点大的平面圆旋转工具的制造使用和对自然物圆旋转的观察认识

据考古发掘材料,较点锥钻大的平圆面旋转工具及使用技术始自新石器时代。我国新石器时代很多遗址,如河南舞阳贾湖遗址、河南陕县庙底沟遗址、陕西西安半坡遗址半坡类型、陕西乾县河里范遗址、甘肃广河齐家坪遗址、重庆巫山大溪遗址、山东泰安大汶口遗址、江苏江阴南楼遗址都出土有石制或陶制的圆形纺轮。屈家岭文化出土的彩陶纺轮已经有非常丰富精美的纹饰。原始人是利用石、陶纺轮的旋转,纺织出细绳或麻线,用于缝制衣物或制作鱼网。石质的制陶器的转盘(或称石轮)和石轴出自秦安大地湾仰韶文化层内。陶质的“帽式”和“锣式”转盘出土于陕西、甘肃等西北地区约公元前4000至3000年间的仰韶文化时期遗址。陶器轮制法是将泥料放在转动的转盘上制成陶器。参考我国部分民族仍传承的原始快轮制陶方法分析,半坡遗址出土的“帽式”陶转盘在使用时是放置另一木转盘上的,当陶工转动木转盘时,同时也带动了上面的陶盘转动。“帽式”转盘的小平底和圆面是朝上而并非向下,在转盘腹壁有孔,可安上木柄,便于陶工操作时转动或暂停(用足阻挡)。“锣式”陶转盘也是放置在木转盘上使用。“锣式”陶盘比“帽式”的简单,操作使用时更为方便,可能是在“帽式”陶转盘基础上其制陶技术不断改进和发展的产物。①详见李仰松:《仰韶文化慢轮制陶技术的研究》,《考古》1990年第12期,第1100-1106页。多数学者认为仰韶文化的陶器是慢轮手制陶,发展到仰韶文化晚期,其中的小型陶杯、陶碟等是快轮制作的。我国南方的快轮制陶出现在约公元前3330—3235年前后的大溪文化晚期。所谓快轮制陶,系指利用轮盘快速旋转所产生的离心力,将位于陶车盘中心的泥料提拉成所需形状的器坯的工艺而言。②详见李文杰:《试谈快轮所制陶器的识别——从大溪文化晚期轮制陶器谈起》,《文物》1988年,第10期第92-94页。可见陶器轮制工具经历了从帽式到锣式;轮制技术经历了从慢轮制作到快轮制作的改进和发展。关于制玉器的工具,学术界有一种观点认为:良渚文化的制玉材料是用圆盘形“轮锯”(砣轮),经圆周运动进行切割而成。③参见汪遵国:《良渚文化“玉敛葬”述略》,《文物》1984年第2期,第24页。新石器时代可能还制造有别的圆旋转工具,但因在地下不易保存或未藏于地下,而不见于出土文物。

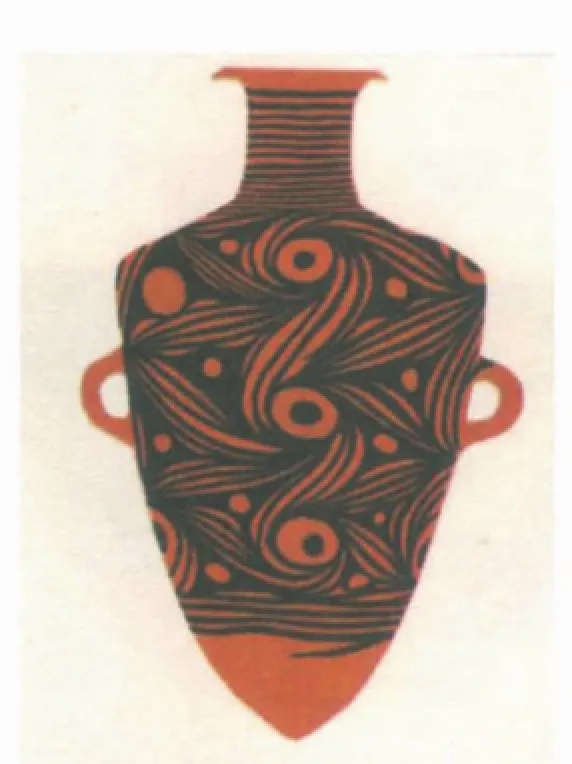

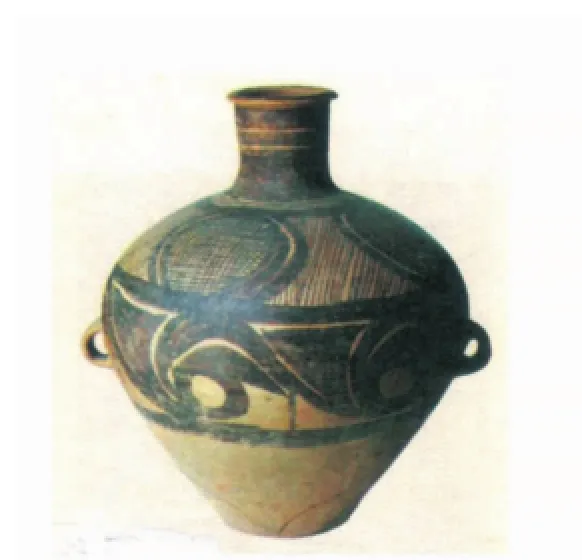

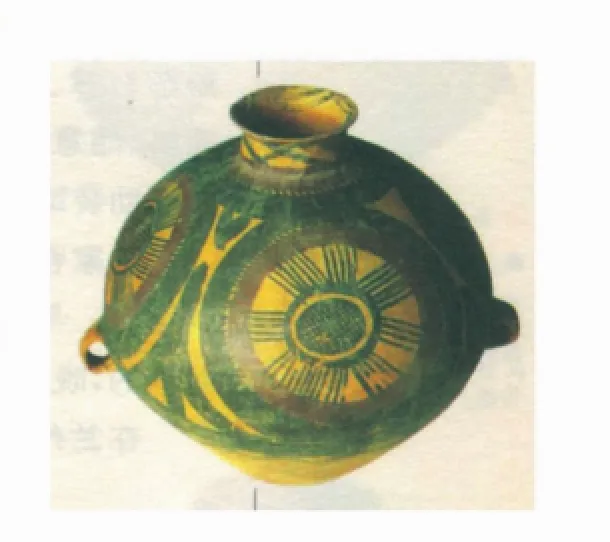

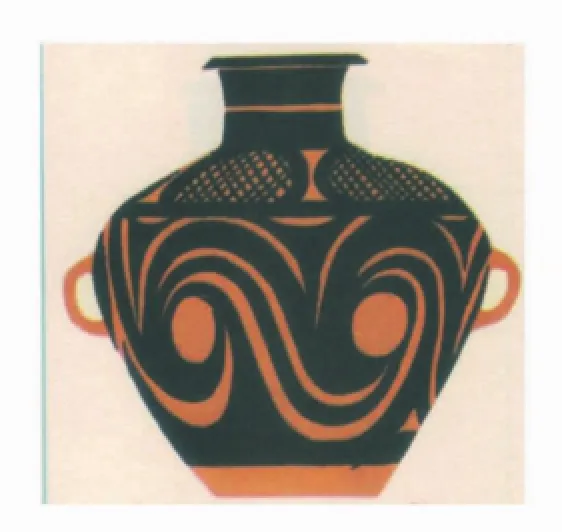

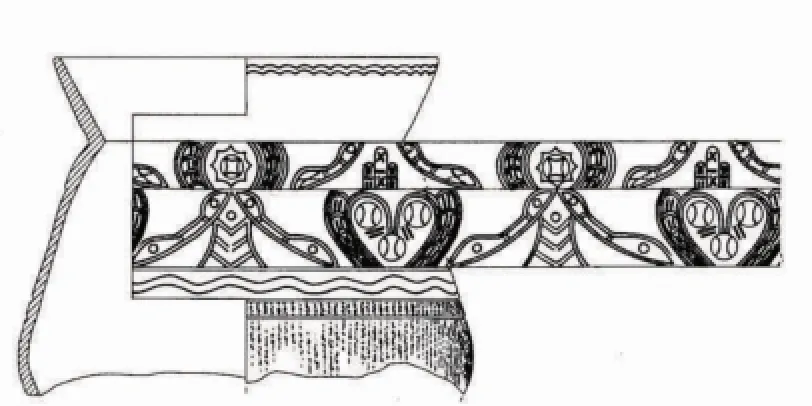

因于圆转工具及其技术对生产生活的功利性,新石器时代的纹饰反映出时人对自然物体和自然现象圆转观察表现出极大兴趣。如约公元前3000年的屈家岭文化纺轮上绘画有水的漩涡纹、风的旋转纹、黑白太极图式旋纹、多圆圈重心圆纹、“?”形旋纹等。其旋纹不仅表示其自身的旋转,也借以象征它物的旋转(图3)。甘肃省陇西吕家坪出土的马家窑文化马家窑类型旋纹尖底瓶是当时人们用来打水的器物,水的旋涡式纹样十分精美(图4)。再如甘肃临洮县出土的马家窑类型瓶上的旋涡纹,是象征水的一个接一个的漩涡(图5)。陆思贤先生将凡表示旋转的纹饰,均概名之为“旋涡纹”,他图文并茂地列举了仰韶文化的旋风式旋涡纹,屈家岭文化太极图式旋涡纹,屈家岭文化和马家窑文化水的旋涡式纹,马家窑文化花形旋涡纹、马家窑文化星云式旋涡纹,马家窑文化卷浪式旋涡纹,等等。④参见陆思贤:《神话考古》,北京:文物出版社,1995年,第234-238页。新石器时代尤其是马家窑文化器物上刻画的众多且多样的旋转纹,说明新石器时代的原始人对自然圆旋转现象的观察是持久且日趋广泛的。旋转纹的画法有的简单有的复杂;在表现手法上,有的是写实,有的是写意;但无论何种绘样,多有一个中心圆或点,这是示意旋转物必须围绕一中心才能旋转,如纺轮是以其中心为旋转中心,水的旋动必有一个旋涡中心。旋转纹的转向有左旋式,也有右旋式,这是拟像旋转物在旋转时,有左旋和右旋两种转向,譬如用钻头钻孔,右旋为进,左旋则为出;中国位处北半球,漩涡是向左等。这说明原始人对事物的圆旋转观察是细致的。马家窑文化的花形旋转纹,说明时人已认为草木荣枯、花开花落等自然现象和社会人事的发生、发展、消亡也都在圆周运动中进行的。

新石器时代在旧石器时代制造点旋转工具的基础上,又创制出了用于纺织的纺轮,制陶器的转盘,切割玉材的砣具等较点锥钻大的平面圆旋转工具,且那时的先民们已是不断地探索圆旋转原理以改进其工具,追求操作圆旋转工具的技巧,提高其效益。仰韶文化、红山文化、大汶口文化、大溪文化等遗址器物上多见圆点纹、圆圈纹、圆圈纹圆点纹结合的纹饰,这些纹饰有的是圆状物的特写形式,有的则是表现点旋转、平面圆旋转、圆圈旋转意向的纹饰。图案纹饰又反映出新石器时代对诸多事物圆转现象观察及研究的极大兴趣。这些都足以说明,新石器时代对地球上事物的圆周运动既有了丰富的感性认识,也有了理性认识,且感性认识和理性认识已互相渗透。

四、新石器时代对日月圆道循环的认识

新石器时代与圆转义蕴相关的纹饰符号可证那时的农作先民已从视觉认识太阳的运动是为圆圈转。如河北磁县下潘汪遗址仰韶文化层中出土的一件陶钵,钵上绘有两个倒置的旭日半出的图像,半个旭日作光芒四射状,旭日下的黑三角代表黑夜,斜坡是指海水。两个旭日半出图的光线所示,是反映太阳在白昼与黑夜间周而复始的圆周循环运行。这幅图形因出的想象是,太阳早上从一个方向升起,中午经由头顶,黄昏从对面的方向落下,晚上则看不见了,于是便以圆圈运行为依据,想象太阳夜晚潜行地底(即水中),第二日又回返先天升起的地方,在圆天中作新一天的圆周行(图6)。再如浙江河姆渡文化遗址出土的双凤朝阳纹牙雕:五重同心圆外刻如火的太阳光热;同心五圆圈的内圆表意圆圈转的太阳,其它圆圈表示在太阳周围形成彩色光环的日晕;两侧各刻相对引颈朝阳的凤鸟寓意太阳由鸟背负着作圆道飞行(图7)。再如河南郑州仰韶文化大河村遗址出土的彩陶残片上有同心双圆圈纹(图8)。连运港将军崖岩画在单圆圈或同心双圆圈外绘太阳光射线 (图9)。学者均解释这些纹饰象征圆形体的太阳。笔者认为圆中心刻画的圆点是表意太阳圆圈转的中心——地球。同心的双圆圈可作两种解释,一是外圆圈象征圆天,内圆圈示意太阳在圆天中的圆道运行;二是双圆圈寓意太阳不停息的圆周循环。

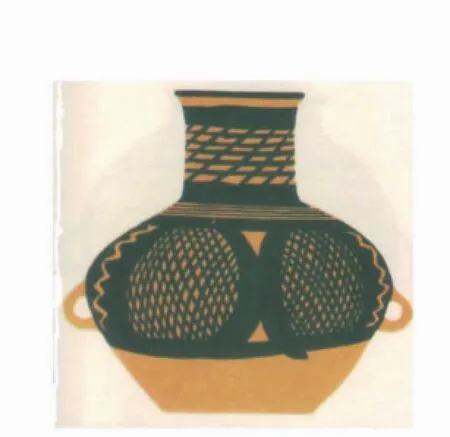

新石器时代的原始人也从月圆月缺视运动的周期性变化现象,认识了月亮也是圆圈转的。如甘肃兰州出土马家窑类型彩陶壶腹鼓部花纹,由上下两层纹饰带组合。上层纹饰带绘四个饰网纹的圆形纹样,表义实体的太阳,在每一饰有网纹的圆形图样外加饰一圆圈,表义太阳的四时圆周转;下层纹饰带连续四大漩涡纹,每大漩涡纹有一个圆圈带月牙的纹饰,其意象反映了原始人认为月亮也是圆圈转的(图10)。甘肃榆中县关北出土的边家林遗址彩陶壶有表意相同的纹样,上层为太阳四时圆圈转纹,下层为月亮旋转纹(图11)。此类在马家窑文化的圆形彩陶上多见的由上日和下月两层纹饰带组成的纹样,都是表现日月圆圈转、昼夜相推意象的纹饰。古今有的易学家认为“易”的字源是上日下月的象形,《易经》讲的是日月圆圈运行律对地球和人的影响。①参见南怀瑾、徐芹庭译注:《白话易经》,长沙:岳麓书社,1988年,第4页。今从马家窑文化纹饰符号看,“易”字之原始意象在那时就已经存在了。

新石器时代对远离人类的日月圆道循环的认识,当是在对地球上事物的点旋转和圆圈旋转及其运动规律认识的基础上,经由想象而得以实现的。对日月视运动的圆道循环认识将对物的圆旋转认识从地上延伸到了遥远的星球,实现了对事物的圆转认识由“近观”到宇观的提升。人们会以之为前提,借助想象和推理进一步去认识其它星体乃至宇宙本体的圆道运动。依据人们对天地间极小事物直至日月及至宇宙本体的圆道循环认识,可释“太極”词义的“太”字是取义极大宇宙天象的圆道运动,“極”字是取义物体的“极点(极小全圆)”的旋转,《系辞传》作者用“太极”一词是概括指称天地间从极大的宇宙天象至最小点物体的“圆道循环律”。

障水埝堤顶高程10.1~11.3m,平均10.5m。堤顶高程10.5~11m,堤段占90%,堤身完整,较密实。

五、利用太阳的周年圆道循环显现和二分法创制太阳历

新石器时代的原始人并未止步于对太阳的圆道循环认识,他们的聪明才智更体现在利用太阳周年的圆道循环显现和二分法创制太阳历。

远古原始人创制的年四时(季)八节(月)历在农作生产中有着非常重要的作用。然而年四时八节历是怎样创制出来的呢?陆思贤先生和田合禄先生,抓住古代神话创作这根主线,主要利用考古资料和文献记载,研究认为伏羲氏时代已有了立杆测日影的方法,史前已有四时八节历法。①参见陆思贤:《神话考古》,北京:文物出版社,1995年,第149-188页,第259-268页。田合禄:《论太极图是原始天文图》,《晋阳学刊》1992年第5期。笔者在《论中国远古的方形文化与八卦之起源》一文中,认为原始人最早以日出日落为标准,将空间分为东西二方,既而以稳定有序的方形为模式将东西二方分为东西南北四方;再以四方为模式,通过观测寒暑交替“回归年”(实为地球绕太阳公转一圈)太阳投影在地上的长短和方位而确定春夏秋冬四时。年八节是四时的二分。②张劲松:《论中国远古的方形文化与八卦之起源》,《东南文化》1996年第3期,第11-18页。

笔者认为,史前已将回归年分为两个半年,但从史前纹饰符号中不易得到解释与确认,故暂且不论。能确认的年四时在用于传播和传承历法内容的史前纹饰符号中主要有四种表现形式。

一是以四个直观太阳图像表示年四时。例如甘肃临夏出土的马家窑类型彩陶壶,以旋涡纹绕圆壶腹鼓部组成相连的纹饰带,连续四个光芒外射的太阳图像,且上部有四道平行线纹相呼应(图12)。甘肃出土的马厂类型彩陶壶腹鼓四周绘四个光芒外射的太阳纹,太阳图像外套旋动圈且四圈线相切(图13)。壶鼓腹拟像圆天;以旋涡纹连续四个太阳图像或四个直观太阳图像外套旋动圈线互切,都是年四时的历法表示。

二是以四个“拟日圆”表示年四时。例如甘肃省景泰县马胡地沟口边家林遗址,在壶腹鼓部以太阳光色及太阳光芒旋线连续四个太阳色圆(图14)。甘肃省临洮县马家窑文化边家林遗址,在壶腹鼓部以太阳光色旋线连续四个太阳色圆(图15)。这类以旋线连续四个“拟日圆”是表现年四时历的纹饰。还有一类是在四大圆圈内再填充纹饰的纹样,多见于马家窑文化壶、盆、罐、碗、豆、钵等圆形器的鼓腹部,如青海省乐都县柳湾边家林遗址在壶腹鼓部的四大圆圈内填充网纹(图16)。四大圆圈纹之“四”的艺术构式是源自年四时历的意象。

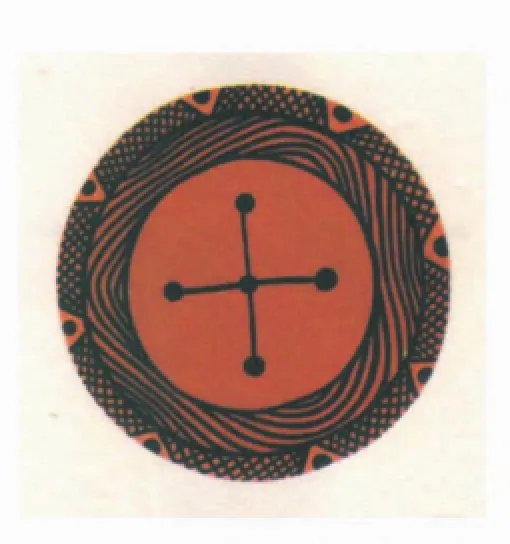

三是以“⊕”形表示年四时。笔者在《论中国远古的方形文化与八卦之起源》文中论证了“十”形是四方的符号,而“⊕”形是年四时的符号。马家窑文化多见以“⊕”形表示年四时的纹饰。例如甘肃省广河县地巴坪出土的半山类型陶罐,在罐腹鼓部绘四个对称的“+”形纹,每个“十”形的四端各绘一个“拟日圆”,以表示二分二至点的太阳位置(图17)。甘肃东乡族自治县林家出土的马家窑类型盆,在陶圆盆底的太阳色圆上绘“十”形(图18)。甘肃康乐县张寨出土的边家林遗址类型盆也是在圆盆底的太阳色圆上绘“十”形(图19)。这类图像均在圆内绘“十”形,且“十”形四端位绘圆点或特别的符号,是较为抽象地表示二分两至点的太阳位置。再如青海省乐都柳湾出土的半山型四圆圈彩陶壶,按四方位绘四个相切的太阳圆,其中一个为“⊕”形(图20)。青海乐都出土的马厂类型彩陶壶腹鼓按正四方位排列相切的四个“⊕”形旋纹,又在壶下部绘单“十”形(图21)。这些都是具有表征四时历内含的纹饰和纹样。

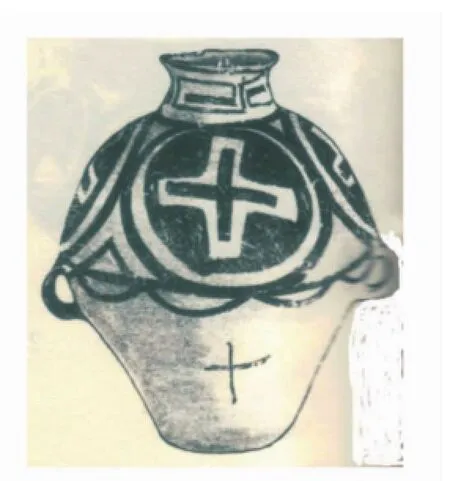

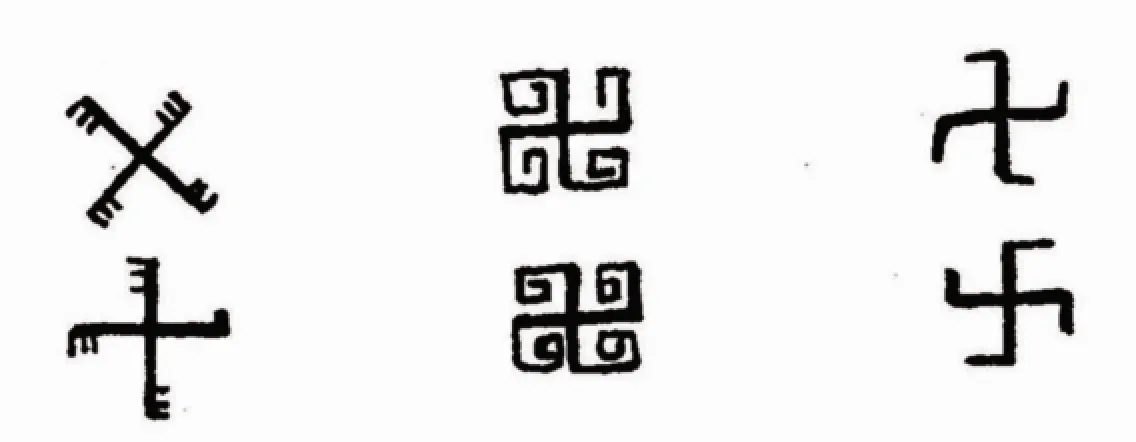

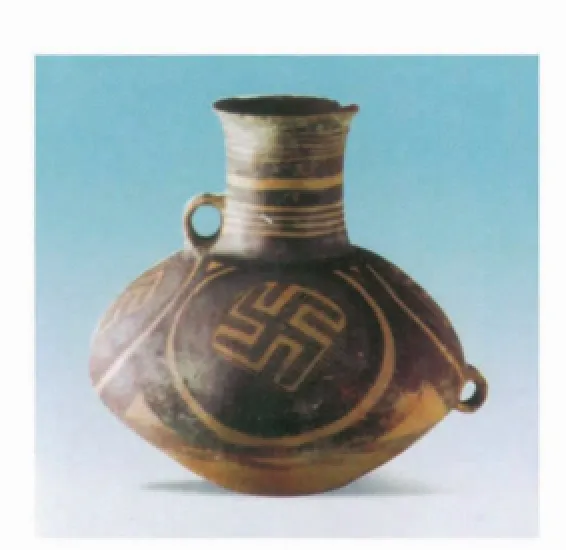

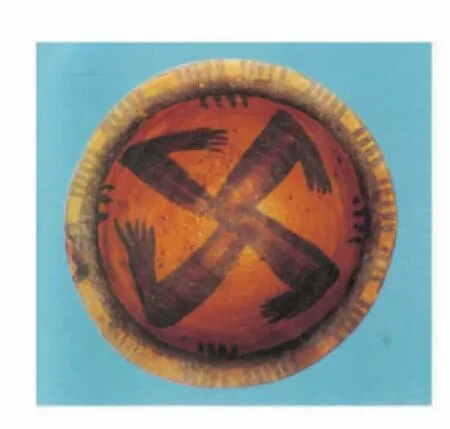

四是以“卐”形表示年四时。就目前所知,中国史前最早的“卐”形纹饰,似乎见于辽宁省敖汉旗的小河沿文化层中。在敖汉旗石棚山墓地出土的四件陶器上的肩和腹部饰有卐形纹饰,大致上可分为三大类型。第一种为“标准”的“卐”形,亦即四臂作直角右折或直角左折。第二种四臂作数度直角左折。第三种亦作直角左折,但是弯折之臂作多短线表示(图22)。敖汉旗小河沿文化层约公元前2500年左右,而最早出现“十”形纹饰的文化遗址在约公元前3000年或更早,这说明中国的“卐”较“十”形晚出,是由“十”形演变而来的。因于“卐”形较“十”形不仅能表示四方,且能表示太阳周年视运动测日影圆动的方向,故“卐”形逐渐取代“十”形和“⊕”形成为表示年四时的符号。譬如,在我国古老的苗族和布依族,人们认为根据季节变化安排生产,一年四季周而复始,因此苗族刺绣、布依族民居以卐形纹象征“四季花”,为吉祥符号。③参见巴娄:《苗族的图谱文化》,吴正光:《马头寨的布依族民居》,分别载《中国文物报》2009年6月5日,第4版;2005年3月11日,第4版。再看史前符号,青海乐都柳湾出土的半山类型彩陶壶,在壶的腹鼓绘四个对称的“卐”形,又在下部绘一个单独的“十”形,以表现太阳右行的四时历。而卐形绘在山形纹之间,可能是以高山测日影定四时的表示(图23)。青海省民和县出土的马厂类型早期彩陶长颈壶,在壶的腹鼓部绘四个对称的大拟日圆,每一圆内绘“卐”形纹,也是表现太阳右行的四时历(图24)。马厂类型有的陶壶、陶豆的“卐”形纹画成动物的肢爪状,此类纹饰反映的太阳是由动物背负着向右作四时圆道飞行的神话意象 (图25)。卐形作为太阳视运动圆周行方向的四时历纹饰符号证据,在国外许多古老民族的古代器物上也可见到。如印度最古老城市之一的乌贾因(Ujain)的一枚钱币,十字支干的四端各接一个外圆互切的“拟日圆”,每个双圆圈内均有一个卐形,这反映的是太阳右行的四时历意象(图26)。希腊克里特岛的一枚古钱币,中央图饰着放射光线的日盘(图27)。值得注意的是它表现太阳四时圆行方向是左转。这可能或出于因国度地域不同的先民对方向的序分不同;或出于时代不同而对方向标示的不同,例如中国今日四方的标示与古代正好相反。这里特别指出,因“卐”形不仅能表示物的圆转,也能标示其向右或向左转的不同方向,故辽宁省敖汉旗小河沿史前文化层既有向右转的“卐”符号,也有向左转的符号,马厂类型彩陶则大量出现这两种纹饰,其内涵是拟象旋转物不同的转向。这使得“卐”形取代了产生于它之前的包括“十”“×”形在内的多种旋转纹,使得这类符号的意象呈现多样性,也衍生出新的意象。有的学者认为这类符号也代表水的旋涡,雷、电或其他自然现象,有的认为是火的象征,有的认为是男女交媾象征生殖的标志,也象征月亮神之生育功能等等。民族学调查也证实“卐”形的意象是多样的,如我国苗族和布依族这两种符号都出现,左转的比右转的更为常见。他们通常将卐称为“水车花”,视为用以提水灌田的农用水车的象征。①参见巴娄:《苗族的图谱文化》。瑶族用双卐形符号表义其祖先盘王、先王和唐王,意为后人是先人交媾而来。②参见潘涛:《桂东瑶族服饰图案花纹的宗教文化意义》,《民族艺术》1994年第4期,第190-191页。

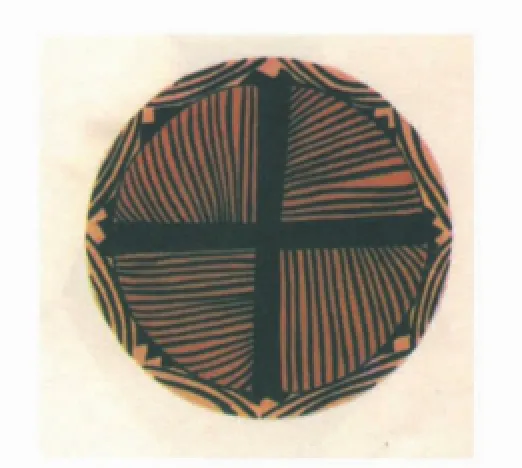

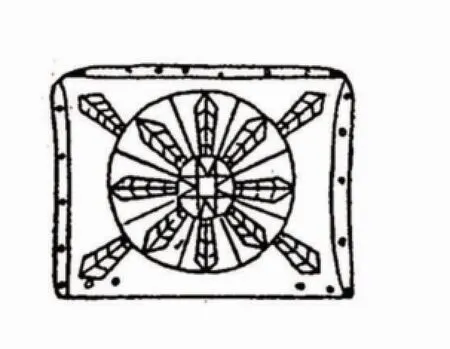

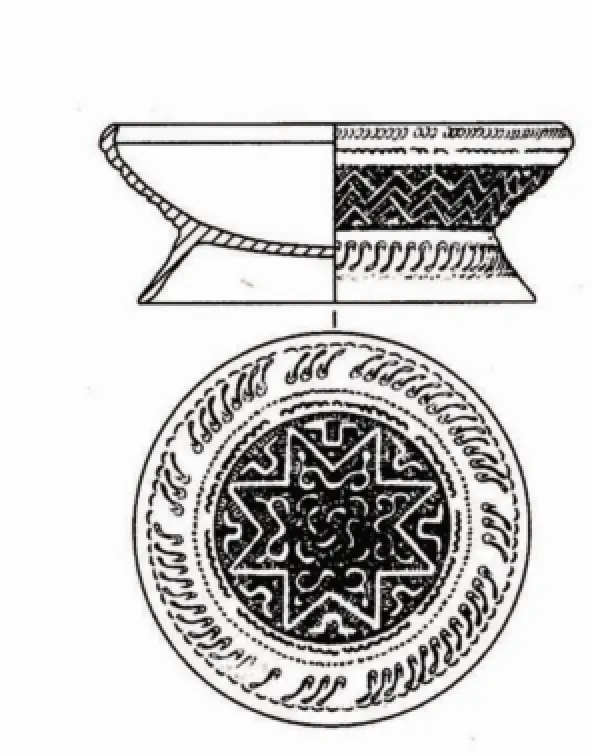

年八节的纹饰表现形式主要是将正方形、宽“十”形经二分而成。例如年代上限可上溯到约公元前5800年的湖南高庙遗址,出土陶罐上在小圆圈内绘正方形,似太阳光芒的八角纹绘在外大圆圈和一内小圆圈之间,似是从四分到八分纹饰的雏形(图28)。约公元前4500年的上海青浦崧泽文化陶壶底部的八角纹是绘在同心双圆圈纹内,八角是由宽十形经二分,形似燕尾式的交角而成(图29)。约公元前4500年的湖南安乡汤家岗遗址出土的陶盘外底部的八角纹,也是绘在同心双圆圈纹内,八角也是由宽十形经二分形似燕尾式的交角而成,此八角纹图案既规正,八个角的角度也相等(图30)。约公元前3000年的安徽凌家滩崧泽文化的方形玉片上的刻图也有同心双圆圈,在外圆圈线与方玉片的四角之间各刻一个共四个圭形纹饰;在内小圆圈将宽“十”形再二分为“八角纹”;在大圆圈与内小圆圈之间刻八条分线与中心圆的八角相接,在八条分线之间刻八个圭形纹饰。此八个圭形纹也很规整,八分的角度也相等(图31)。这些纹饰的同心双圆圈纹寓意太阳的圆圈转。由四而分的八角是表示太阳的周年回归运动测日影的二分二至和四立点,即八节的太阳位置点。被学者称为“八角星纹”、“八芒太阳纹”的纹饰,还可在大汶口文化、庙底沟文化、红山文化、良渚文化、马家窑文化等器物上见到。将四分为八分的纹饰除了“八角星纹”、“八芒太阳纹”,还有多种表现法,如马家窑文化多见用“+”四正线和×四隅线组成的“米”字形;由“+”形和四点组成的“※”形;由二直线二横线组成的“井”字形;由在“卐”形转线处加一线条组成的“八分纹”等等,③参见张劲松:《中国史前符号与原始文化》,北京:北京燕山出版社,2011年,第76-83页。这些纹饰有的刻画在圆圈内,有的独存,都是四时八节历意象的表示。

可见,原始人是通过测日影而获得对太阳的圆道循环周期显现律的认识,是用二分的方法对太阳的周年回归视运动的显现进行分割而创制四时八节太阳历的。

这里也顺便指出。继四时八节太阳历之后,史前人也创制出以月亮圆缺一周期为一月,12个月基本上是为一个回归年的“阴历”。如青海省乐都县脑庄出土的马家窑类型彩陶盆,圆盆底绘同心四圆圈纹,圆圈纹中以三条横、直交叉线组成四方位对应的三个“十”形纹饰,所表示的历法意象是一季三个月,一年四季十二个月(图32)。因阴历年的天数少于阳历年的天数,古人又使用“积余置闰”的办法使阴历与阳历相协调,这便是仍为中国人现在所用的习称为“农历”的“阴阳合历”。如临洮辛店出土的马家窑类型彩陶盆。盆内底部中心是表现神话信仰的以蛙黾形象为象征的宇宙之神,蛙黾四足的小钩子形纹,为天的“四极”的意象象征。头部两眼的圆圈纹,是为日月的象征。两眼之间,以两个上下连接对应的弧边三角纹相间隔,展示日月轮回、昼夜相推、寒热相分、往来交替的意象。陶盆唇部以圆圈点纹与三角纹相复合的单元纹饰,形成四正四隅对应划分的切割形式。陶盆外侧的下半部,八条带纹依次排列,与一年的八节周期划分相对应。彩陶盆六条并列短线纹的对应形式,是上下两半年的月份表示,也是一年12个月的周期之数。单元纹饰之间,夹绘有数目不等但却有规律变化的并列短线纹,包裹着“积余置闰”之数的文化内核。①参见蒋书庆:《彩陶艺术简史》,上海:上海人民美术出版社,2007年,第124页。这看似绘制繁琐的纹样,表现的是史前马家窑人的宇宙观念和阳历、阴历、阴阳合历的全部内容(图33)。

史前人通过对月的循环周期与回归年的基本相合创制“阴历”。通过“积余置闰”的方法编制阴历与阳历相合的“阴阳合历”。阴历和阴阳合历是较“太阳历”不断进步的历法。原始人利用日月圆道循环显象律而制定的由粗到细的历法,是原始人利用天象圆转认识为自身生产生活服务所取得的天文学成果。

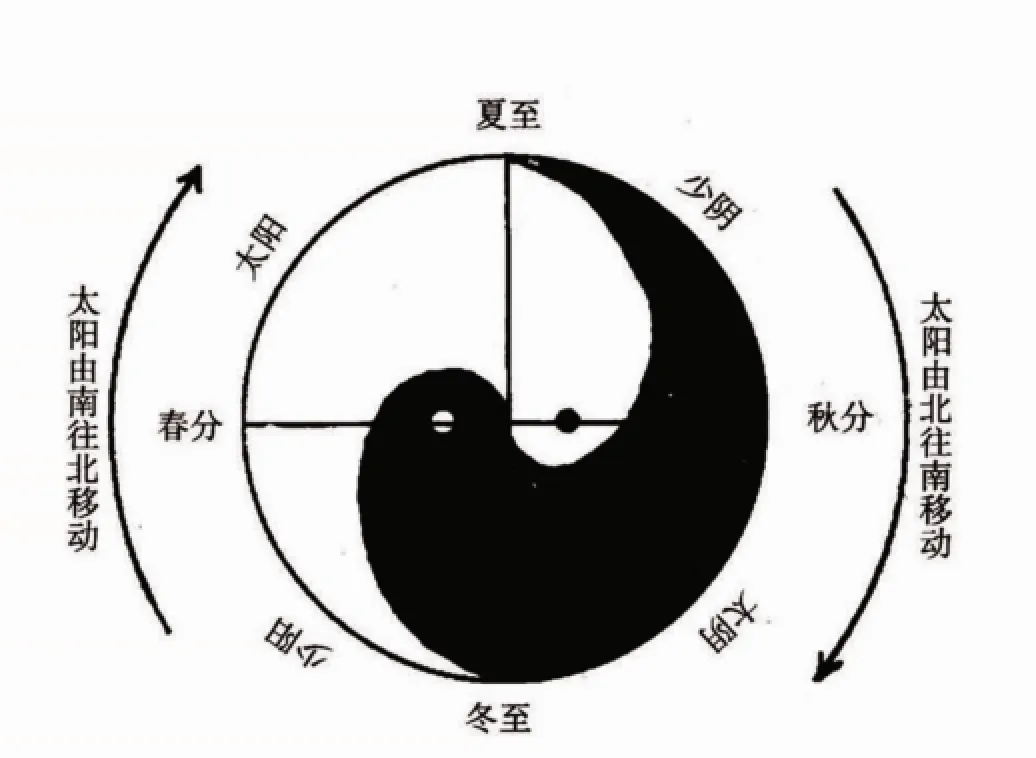

六、对太阳周年圆道循环显现二分的抽象、演变与发展

田合禄、田丰二位描摹了立杆测影所得太极图,认为它“是古人研究太阳运动规律的成果,其中太阳由南往北移的春夏二季的投影为阳仪,分春、夏二象;太阳由北往南移的秋冬二季的投影为阴仪,分秋、冬二象(图34)。这样,太极生两仪,两仪生四象,四象又能生八卦”。②参见田合禄田峰:《周易基础十五讲》,太原市:山西科学技术出版社,2009年,第47—64页。笔者对立杆测影所得太极图加以诠释,便能见出古人是如何依据太阳视运动圆道循环周期显现而创制的四时八节太阳历抽象为太极圆道循环周期显现二分律的哲学概念的。在寒暑回归年的测日影中,冬至日的日影最长,夏至日的日影最短,以日影的最长和最短的“两极”为凭将回归年分为两个半年。“仪”在上古字义中有匹配、取法、法则之义,将回归年匹配(分为)两个半年是对太阳圆道循环周期显现的二分,便抽象为“(太极)是生两仪”。将两个半年(即“两仪”)经二分,可得春夏秋冬四时气象,便抽象为“两仪生四象”。年八节是年四时的二分,八节是挂在天地间相关联的八种气象,便抽象为“四象生八卦”。

因史前的八卦纹饰较为简单,只刻画出观测日影在圆道上的八个位置点。故陆思贤、田合禄等学者将史前的八卦纹饰名为“原八卦图形”。笔者认为,在原八卦图对太阳周年圆道循环周期显现的八分图中,已蕴含太阳的圆道周期循环律之义,故原八卦图形也是“原始的太极图形”,其二义相涵则可名之为“原始太极八卦图形”。发现有原始太极八卦图形的高庙遗址的年代上限可上溯到约公元前5800年,包牺氏约公元前5000年以上,两者在年代上基本相同。高庙遗址陶罐上的原始太极八卦图应是《系辞传》载包牺氏“始作八卦”的考古资料证据。原八卦产生以后,在远古人的原始科学文化发展中,为了解释宇宙和生活世界的多种现象,便用八卦之象理,将宇宙间的大现象分类为互感互通的八种,也用八个卦象对当时生活世界的多种事物进行分类。最迟是《周易》之前的《归藏》易学家将八经卦推演为六十四重卦,对应六十四种自然现象。太阳周年圆道循环显现的二分律即体现在八经卦和六十四“两两反对”的排列原则中。至于三爻卦画和六爻卦画,因在史前文物符号中不见确凿的证据,应是始自周文王或其后的易学家由商周的数字卦画演变而来的。三爻卦和六爻卦都体现了阴阳相反相成的二分律。自始自宋代的易学家据《周易》的太极八卦意蕴绘制出流传的将阴阳鱼和八个三爻卦画置于图中的太极阴阳八卦图之后,今人则不识“原始太极八卦图”的原意与来源。研究见出古人将从太阳周年圆道循环显现二分律抽象出的八卦,在内容与表现形式上加以演变与发展的脉络。

七、将人事效法圆道循环周期律的八卦义蕴

前文已经实证了古人对天地间极大至极小的事物是圆道循环律的认识过程;依据对太阳圆道循环周期显现的二分而创制的太阳历抽象为圆道循环周期显现二分律的过程。然而,笔者认为“太极”作为哲学概念,不只是形成于这样的过程。“太极”哲学概念最终是形成于将人事效法圆道循环周期律的八卦义蕴。因为一旦将人事变化效法圆道循环周期律的八卦义蕴,这就由圆道之象自然科学认识的基础上升到圆道哲学的境界,圆道循环周期律的八卦蕴义也就成为关于自然运动和人事变化总规律的思维方式了。

将人事效法圆道循环周期律的八卦义蕴,反映在八卦的最大实用性是落实在“八卦定吉凶,吉凶生大业”上。也就是说八卦用于占卜能判定以人为本的人事变化的是吉是凶,趋吉避凶可成就伟大的事业。依据商周甲文、金文、陶文中发现的重卦数字卦,说明上古人是用“圆而神”的筮法卜筮成卦以预测人事的吉凶的;也说明最晚是周文王的上古圣人完成了将一套完整的人生密码对应代表六十四种自然现象如圆环运转的六十四卦;也用六爻寓意人事变易的圆周流转,并凭借对卦爻的解释对民众进行统治和教化。

将人事效法由对太阳周年圆道循环显现二分的抽象、演变与发展而来的圆道循环周期律的八卦义蕴的思维方式不区别自然界和人类社会各自的特殊规律,是其时代和理论思维水平的局限性使然。这种思维方式虽然是非科学的,但研究其肇始及发展过程,当是更深入研究“太极”哲学理论形成过程的题中之义。原始时期有多种多样的占卜,但卜法与筮法各始于何时,经历了怎样的演变发展,何时将阴阳、四象、八卦等太极之象数引入卜法与筮法中,早期筮法又是如何过渡到晚期筮法(如《系辞传》的《大衍之数》章和朱熹《周易本义·筮仪》所说的筮法)等等?这些都是复杂且研究难度较大的问题。不过笔者愿创新研究手段和方法,待日向方家和读者奉上将人事效法圆道循环周期律八卦义蕴形成过程的实证研究成果。

(组稿人:余达喜;责任编辑:刘丽)

Cracking“Tai Chi”(太极)and the Formation Process of Its Philosophy Concept

Zhang Jingsong

(The Federation of Literature and Artof Hunan,Hunan Changsha,410001)

Firstly,through the accurate interpretation ofthe original intention of“Yi has Tai Chi”in“Book of Changes”,it is easy to crack themeaning of"Shi"in"Tai Chi"which ancient and modern scholars can not cure.There are twomeanings in"Tai Chi",one refers to between heaven and earth things'movements and personnel changesmust obey cycling law,the other refers to the cycle time of things and person appear dichotomous law.Subsequently on the basis of Marxist philosophy,the presence and movement of material is primary objective things and people's understanding of the things and theirmotion law is secondary,we can take unearthed artifacts can rotat and ornamentation with round Meaning as the main material,release its original meaning,to exp lore the formation of the philosophical concept of Tai Chi.It is useful to explore this issue,not only to crack the question of themeaning of Tai Chi,but also to provid direction and inspirationmethods to explore the formation process of other philosophy theory in"Book of Changes".

“Yi has Tai Chi”;"Tai Chi";Cycling law;Dichotomous law;The philosophy concept of"Tai Chi" formation process

图1 早于山顶洞人遗址的海域小孤山出土的有孔骨针。

图2 吉林和龙大洞旧石器时代遗址出土的角锥状磨制石器。

图4 马家窑文化马家窑类型彩陶水的连续旋涡纹。

图5 马家窑类型彩陶水的连续旋涡纹。

图6 河北磁县下潘汪遗址出土的仰韶文化彩陶的太阳圆周行纹。

图7 河姆渡文化象牙刻纹的五重同心圆内圆象征太阳的圆圈转运行。

图8 仰韶文化彩陶残片象征太阳循环运行的圆圈纹。

图9 连运港将军崖岩画象征太阳循环运行的圆圈纹。

图3 湖北京山屈家岭遗址彩陶纺轮上的多样旋转纹。

图10 马家窑类型彩陶的日月圆圈转纹。

图11 边家林遗址彩陶的日月圆圈转纹。

图12 马家窑类型彩陶的四时太阳历纹。

图13 马厂类型彩陶的四时太阳历纹。

图14 边家林遗址彩陶的四时太阳历纹。

图15 边家林遗址彩陶的四时太阳历纹。

图16 源自四时太阳历的马家窑文化的四大圆圈纹。

图17 半山类型彩陶的四时太阳历纹。

图18 马家窑类型陶盆底的四时太阳历纹。

图19 边家林遣址陶盆底的四时太阳历纹。

图20 半山类型壶的太阳四时历纹。

图21 马厂类型壶的太阳四时历纹。

图22 辽宁省敖汉旗石棚山墓地中陶器上的卐形纹饰。

图23 半山类型陶壶以卐形纹和十形纹表现太阳右行的四时历。

图24 马厂类型陶壶以卐形纹表示太阳右行的四时历。

图25 马厂类型陶豆以肢爪状的卐纹表现鸟背负太阳右行的四时历。

图26 印度乌贾因古钱币以卐纹表现太阳右行的四时历。

图27 希腊克里特岛古钱币卐纹表现的太阳左行的四时历。

图28 湖南高庙遗址陶罐上的四时八节纹。

图29 崧泽文化陶壶底部的四时八节纹。

图31 崧泽文化玉片的四时八节纹。

图30 湖南安乡汤家岗遗址陶盘外底部的四时八节纹。

图34 田合禄、田丰的立杆测日影所得太极图。

B21

A

1008-7354(2015)01-0001-13

张劲松(1950-),男,湖南省常宁市人,大学本科,研究员,湖南省文学艺术界联合会名誉副主席,湖南省民间文艺家协会名誉主席,中国民间文艺家协会理事,“中国民间文艺家协会傩文化研究中心”研究员,湖南省民族学会副会长,日本神奈川大学瑶族文化研究所客员教授等。