唐诗女性意象英译过程的意象图式分析

——以许渊冲《唐诗三百首新译》为研究语料

□蒋瑞琦 谌莉文

唐诗女性意象英译过程的意象图式分析

——以许渊冲《唐诗三百首新译》为研究语料

□蒋瑞琦 谌莉文

以许渊冲《唐诗三百首新译》中描写唐诗女性愁苦、离别和爱情三类意象的译文为研究对象,分别从“部分-整体图式、中心-边缘图式、起点-路径-目标图式”三个方面,对唐诗女性意象英译过程的意象图式进行探究。研究发现:1.五官意象传递女性的喜怒哀乐,在英译唐诗女性愁苦类意象时,构建“部分-整体”图式有助于传达其愁苦的心境;2.身形意象反衬女性的心情变化与内心情感波动,构建“中心-边缘”图式可还原离别场景,高度概括出女性内心的情感变化;3.事物意象反映女性的内心世界与情感,构建“起点-路径-目标”图式,可传达女性对爱情的坚贞不渝。

意象图式 唐诗 女性意象 英译 表征

一、引言

唐诗是中国文学史上一颗璀璨的明珠,其成就和艺术魅力吸引着当时和后世的人们反复吟诵,刻苦研究(陶文鹏,1999)。唐诗最主要的特点是大量使用具体意象来表征抽象的情感或委婉的情绪,这对现代人理解和翻译推介工作造成一定难度,因此,英译时有必要构建意识图式。

“意象图式”最早在George Lakoff和Mark Johnson合著的Metaphors We Live By(1980)中提出。唐诗英译则可追溯到1815年(葛文峰,2014),后来Arthur Waley(1918)等西方学者均对此作出研究。国内自蔡廷干(1923)后开始兴起,当今影响颇远的是许渊冲等 39 位译者合译的《唐诗三百首新译》(1987)。目前,唐诗女性意象的英译意象图式研究多聚焦两个部分:第一,基于某理论或视角下唐诗隐喻意象的英译研究,如:陈奇敏(2012)、孙午乐(2014)、李颖(2011)等。第二,从唐代诗人诗作的英译中探究意象图式,如:邓洁雯(2012)、栾义敏(2012)、石姗嫣(2014)等。但是运用某一特定意象图式,分析唐诗女性具体意象的英译研究几乎没有涉及。

我们认为,在英译唐诗女性具体意象时,可结合特定的意象图式,对意象深入分析。为增强研究深度,本文基于许渊冲等39位译者合译的《唐诗三百首新译》,以唐诗中描写女性“愁苦、离别和爱情”三类意象的译文为研究对象,分别运用“部分-整体图式、中心-边缘图式、起点-路径-目标图式”,将语言与时代背景相结合,探究唐诗中女性意象英译的意象图式。

二、理论基础

意象图式的定义有许多不同的表达,但其实质是相同的。Johnson认为意象图式是感知互动及感觉总结为动中的不断再现的动态结构,这种结构给我们的经验以连贯和结构(Johnson,1987:282-283)。Santibanez(2002)指出,意象图式可以使不同概念连贯起来,主要表现在两个方面:第一,意象图式可以使不同的感知和人的经验统一起来。第二,意象图式可以使抽象领域的事物映射于人的身体领域。由此可见,意象图式与人的经验和切身体验有密切关系。(张丽,2010)

Lakoff将意象图式分为七类:容器图式、连接图式、中心-边缘图式、起点-路径-目标图式、部分-整体图式、上下图式和前后图式(张子烨、杨柳,2013)。这七类图式均能将意象转化为表达人内在情感的图式。

实际上,中国唐诗中也有大量的意象图式,而利用认知语言学中的意象图式理论来分析诗歌仍有很大的研究空间(栾义敏,2012)。唐诗的特点是主言情、多含蓄、注重生活感受的直接描写和抒发,意境以直观形式表现为主;不仅如此,唐诗靠感性,但感性却比较难以捕捉。因此,在解读唐诗女性意象英译的过程中,可借助意象图式来构建图像,以再现原诗场景,帮助读者理解全诗的情感基调。

三、唐诗中女性意象英译的意象图式表征

(一)“部分-整体”图式

从生理基础角度看,部分-整体图式是指人本身以及其他物体是由部分组成的整体。在此图式中,只有部分存在于同一结构中才构成整体。

都说眉目传情①,过去由于封建礼教的约束,女性的言行举止受很大的限制,所以五官(眉眼耳口鼻)成为其传递喜怒哀乐最直接的媒介,而“眉”是其情感表达的精华。调查(CCL语料库)显示,唐诗中“眉、眼、耳、口、鼻”的词符频率分别为130、176、84、214、15次,其中较高的为“眼”“口”“眉”。《唐诗三百首》中各词的词符频率分别为13、8、5、14、0次,其中频率较高的为“口”和“眉”。综合两项数据来看,意象“口”“眉”出现的频率较高。意象“口”在唐诗中出现的频率虽较高,却多以“N+口”结构出现,而“N”常为地名。本文以“眉”作为女性愁苦类意象的典型意象,探究其英译现象。

在英译唐诗女性愁苦类意象时,构建“部分-整体”图式有利于读者更贴近意象中所蕴含的情感。图1为以“眉”为代表的女性愁苦类意象的“部分-整体”图式:

图1:愁苦类意象(“眉”)的“部分-整体”图式

上图中,长方形代表女性这一整体,哭脸代表女性的部分,即将女性的五官“眉”作为部分来看,女性“眉”的上下弯曲从侧面刻画了女性内心的愁苦。英译时,可将五官之变转化为内心之愁。如:

(1)低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易《琵琶行》)

英译:Head bent,she played with unpremeditated art. On and on to pour out her overflowing heart.

“低眉”译成白话文是“低下头”的意思,若照字面翻译成“eyebrows bent”则会造成读者的误解。译者虽对此处进行了巧妙的处理,但仅仅用“head”替代“eyebrow”还不够,因为“head”在英语中不存在隐喻现象,因此需结合“部分-整体”图式进行英译,将“眉”表达为女性愁苦无奈的内心情感。构成意象图式后,通过化境策略,便可近乎真实地还原当时的场景,让读者更为深刻地感受到女性江头独奏,低头诉思,黯然神伤的愁苦心境。

分析表明,唐诗中多以“眉”传达女性的愁苦与悲叹。由于唐诗具有感性和含蓄美,译者在英译唐诗女性愁苦类意象时,需要通过构建“部分-整体”图式以帮助读者了解女性愁苦的心境。

(二)“中心-边缘”图式

从生理基础角度看,“中心-边缘”图式是指人体具有中心和边缘;同样,书和植物具有树干、树枝、树叶。在此图式中,中心离不开边缘,边缘依赖中心而存在。

“柳”寓“相思、别离”,早在汉魏就有折杨柳的传统,但这股折柳赠别之风于唐代始盛行,这使得“柳”成为别离、相思的象征,并为后世所沿用(李惠,2010)。柳枝细长不仅宛如女性的眉毛,更若女性娇小的身躯。而离别之苦在女性身上体现得最明显的就是其身形的变化。因此,本文专注于“柳”作为唐诗女性离别类意象英译的典型并加以分析。

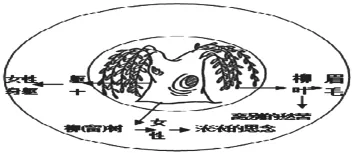

在英译唐诗女性离别类意象时,构建“中心-边缘”图式有利于再现唐诗女性离别类意象所蕴含的画面,便于读者进一步体会女性内心的离别之苦,图2为以“柳”为代表的女性离别类意象的“中心-边缘”图式:

图2:离别类意象(“柳”)的“中心-边缘”图式

上图中,“柳”代表女性,即为本图式的中心。“躯干”和“柳叶”作为边缘,分别代表女性的身躯和眉毛。若将柳树的躯干比作女性瘦小的身躯,将柳叶分别比拟女性哀怨的眉毛和离别惆怅之苦,则独倚门前,黯然垂泪的女性形象便跃然纸上。且“柳”寓意“留”,相当于英语词组的“ask sb to stay”,英译时,可化“思”为“丝”,进一步理解女性的无奈、不舍与思念。如:

(2)芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂!(白居易《长恨歌》)

英译:Willow leaves like her brows and lotus like her face;at the sight of all these, how could his tears not fall.

此处将“柳如眉”译为“Willow leaves like her brows”,点睛之笔在于用“Willow leaves”来表达“女性上下抖动的眉毛”,但“Willow”在英语中不存在隐喻现象,因此,需构建“中心-边缘图式”进行英译,女性的“躯干”象征“柳”是图式的中心,眉毛象征“柳叶”是图式的边缘,将“躯干”和“眉毛”表达为女性离别后的无奈与惆怅。构成意象图式后,通过意译,从“Willow leaves”联想到抖动的眉毛,再到女性潸然泪下、楚楚可怜的画面,让读者深刻体会到离别后的女性(中心)就如被抽芯的杨柳,其柳叶(边缘)摇摆不定,正如其内心的凄凉和无助。

分析表明,在研究以“柳”为代表的女性离别类意象时,可结合“中心-边缘图式”帮助读者揣摩作者的意图,体会唐诗中所蕴含的女性离别的惆怅与无奈之情。

(三)起点-路径-目标图式

从生理基础角度看,“起点-路径-目标图式”是指当物体从一个地点移到另一个地点时,一定有起点、终点和路径。在此图式中,目标被看成是终点,到达目标所在地是到达终点。

描写女性爱情类意象的唐诗可分成爱情圆缺等4类(王方路,2010)。若论及唐朝女性爱情类意象,尤以李商隐《无题》为最(吴福秀,2010)。因此,本文主要分析《无题》中“百花”“春蚕”“蜡炬”“青鸟”这4个表达女性爱情类意象的英译现象。

在英译唐诗女性爱情类意象时,通过构建“起点-路径-目标图式”,有利于读者深入女性内心,体会其情感变化,图3为以《无题》中的4个意象为代表的女性爱情类意象的图式:

图3:爱情类意象(《无题》)的“起点-路径-目标”图式

上图中,“百花”代表“起点”,指女性风华正茂的年龄,“春蚕”和“蜡烛”代表“过程”,指女性从少女向老妪转变的这一过程,而“青鸟”代表“终点”,即女性生命的尽头。该时间轴的变化,从侧面衬托了唐代女性对待爱情的无私奉献与忠贞不渝。英译时,可将时间的变化看作女性韶光的暗逝。如:

译文②中,将“百花残”译为“to revive flowers dead”,即视“百花”为“起点”,视“百花残”为目标,暗指女性从少女到老妪的路径过程。“青鸟”译为“blue-bird”,符合英文语境,因为“blue”在英文中喻指人的忧愁苦闷。译文虽用拟人化的手法,形象地将“春蚕”译为有“love-sick heart”的“silkworm”,“蜡炬”译为有“tears”的“candle”,但“silkworm”在英文中无表爱情的隐喻义,且“candle”在英文中有“上帝之光”等引申义(王宇晨,2011),因此,需构建“起点-路径-目标”图式进行英译。构成意象图式后,通过补译策略,便可再现女性盼君早归的凄凉画面,帮助读者体会唐朝女性对爱情的坚贞不渝,以达到与原文读者在欣赏原诗感觉上最大近似的对等。(卢颖,2013)

综上所述,通过“起点-路径-目标”图式建立一条女性年龄的时间轴,可帮助读者领会唐代女性对待爱情的坚贞与至死不渝。

四、结语

通过对唐诗女性隐喻意象的英译过程进行意象图式分析,有助于目的语语读者揣摩唐诗中女性隐喻意象的表达及诗人的思想情感,其意向图式特征如下:第一,五官意象传递女性的喜怒哀乐,在英译唐诗女性愁苦类意象时,构建“部分-整体”图式有助于传达其愁苦的心境;第二,身形意象反衬女性的心情变化与内心情感波动,通过“中心-边缘”图式的构建可还原离别场景,高度概括出女性内心的情感变化;第三,事物意象的内在联系可用构建的“起点-路径-目标”图式进行串联,从而更深入地表达女性对爱情的坚贞不渝。

注释:

①“眉目传情”出处:王实甫《西厢记》第三本第一折:“只你那眉眼传情未了时。”

②“东风无力百花残。”译文:“The east wind is too weak to revive flowers dead.”“青鸟殷勤为探看。”译文:“Would the blue-bird oft fly to see her on their height?”“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”译文:“The silkworm till it's death spins silk from love-sick heart;The candle only when burned has no tears to shed.

[1]Lakoff,G.& M.Johnson.Metaphors We Live By[M].London:The University of Chicago Press,1980.

[2]Waley,A.170 Chinese Poems[M].London:CONSTABLE AND CO LIMITED,1918.

[3]Santibanez,F.The Object Image-Schema And Other Dependent Schemas[J].Atlantis,2002,14,(2):184.

[4]陶文鹏.20世纪前半叶的[J].唐诗研究,1999,(5):1-9.

[5]葛文峰.唐诗选集的最早译介:弗莱彻《英译唐诗选》(Ⅰ&Ⅱ)研究[J].安康学院学报,2014,(6):22-28.

[6]蔡廷干.唐诗英韵[M].芝加哥:芝加哥大学出版社,1923.

[7]许渊冲.唐诗三百首新译[M].香港:商务印书馆,1987.

[8]张丽.从意象图式理论看唐诗语篇的连贯[J].延安职业技术学院学报,2010,(3):62-64.

[9]张子烨,杨柳.意象图式视角下的毛泽东诗词语篇连贯研究——以《沁园春·雪》为例[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2013,(2):156-158.

[10]栾义敏.王维诗歌及英译的意象图式分析[J].鸡西大学学报,2012,(8):69-71.

[11]李慧.意象图式视角下的唐诗英译——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》两译本分析[J].湖北第二师范学院学报,2014,(5):118-119.

[12]陈奇敏.许渊冲唐诗英译研究——以图里的翻译规范理论为观照[D].上海:上海外国语大学博士学位论文,2012:134-137.

[13]孙午乐.主体自洽原则指导下的唐诗隐喻英译研究[D].宁波:宁波大学,2014:69-71.

[14]李颖.从文化影响看译者对唐诗意象的英译——以庞德、韦利和许渊冲的译作为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2011,(3):81-84.

[15]邓洁雯.从意象图式视角解析《登鹳雀楼》及其翻译[J].嘉应学院学报,2012,(9):77-82.

[16]石姗嫣.李白咏月诗中的概念隐喻[D].长沙:湖南大学硕士学位论文,2014.

[17]李惠.唐诗柳意象审美文化价值新探[D].兰州:西北民族大学硕士学位论文,2010:12-14.

[18]卢颖.意象图式理论视角下的诗歌意象翻译[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2013.(5):57-60.

[19]王方路.论中国古诗的女性隐喻与翻译策略[J].作家杂志,2010,(12):192-193.

[20]吴福秀.唐诗中的燕子意象[J].临沂师范学院学报,2010,(2):64-67.

[21]王宇晨.“烛”与CANDLE国俗语义的认知对比[D].南京:南京师范大学硕士学位论文,2011.

(蒋瑞琦 谌莉文 浙江宁波 宁波大学科学技术学院315212)