清末民初汉语外来词与中国近代教育发展历程管见

——以1909~1918年《教育杂志》标题为语料

□于海燕

清末民初汉语外来词与中国近代教育发展历程管见

——以1909~1918年《教育杂志》标题为语料

□于海燕

语言是社会发展的产物。清末民初是东西方交流碰撞的时代,也是汉语外来词大量涌现的重要历史时期,对现代汉语词汇体系的形成具有重要意义。就《教育杂志》标题中外来词的性质而言,双音节词占优势;既有音译而成的单纯词,也有词根加类词缀而成的派生词;词性以名词、动词、形容词为主,名词占多数。就其语义类别而言,这些外来词在近现代教育管理体系的框架之下,内容涵盖现代社会生活的各个层面,反映了《教育杂志》及时关注政府教育政策、积极引进先进教育方法、如实反馈国内教育实际的办刊理念。对清末民初《教育杂志》标题中的外来词进行研究,有利于从侧面反映当时的语言面貌,梳理外来词对近现代汉语发展所起到的重要作用,揭示《教育杂志》对于现代教育体系的建立具有重要意义。

清末民初 《教育杂志》标题 外来词 近代教育

一、引言

19世纪末20世纪初是中西文化碰撞、融合的时代。伴随着社会剧变,大量承载西方文明的汉语新词或被创造或被大量引入。如此被大量创造出来的汉语新词,在19、20世纪之交的中国被称为“新名词”或“译词”[1];在现代多被称为“外来词”或“外来语”。近代以来,大量外来词最先通过报刊语言译介过来,经报章媒体广泛传播,并在中国经过一段时间运用、磨合、变异和普及[2],进入自然科学和社会科学领域,并最终推动中国近代化的历史进程。《教育杂志》是中国近代刊寿最长、影响巨大的专业教育刊物[3],也是传播西方教育思想、理念的重要平台。通过译介和使用大量与西方近代教育相关的外来词,《教育杂志》逐渐架构起一个与中国传统私塾教育全然不同的近代教育体系,对中国近现代教育的形成和发展具有重要影响。

本文选取1909~1918年《教育杂志》标题为语料范围,对其中包含的外来词,以刘正埮等主编的《汉语外来词词典》[4]和岑麒祥编写的《汉语外来语词典》[5]为主要标准,并结合香港中国语文学会统筹编纂的《近现代汉语新词词源词典》[6]和马西尼编写的《现代汉语词汇的形成:十九世纪汉语外来词研究》[7]为重要参考,最后筛选出210个外来词语。本文通过分析归纳其音节形式、词类特点,并按照教育概念的相关类别,划分外来词的语义范畴,进而总结《教育杂志》标题外来词对中国近代教育发展历程的重要影响。

二、《教育杂志》标题外来词性质概述

该节主要对《教育杂志》标题所包含外来词的基本性质、来源等进行简要描述。在汉语中,外来词是指在词义与外族语中某词有源流关系或相关关系的前提下,语音形式上全部或部分借自相对应的该外族语词、并在不同程度上汉化了的汉语词。[8]因此,为更好地传达语义,外来词具有打破古代汉语单音节词表义的倾向,同时又必然符合汉语词汇系统的基本要求和发展规律。

(一)音节形式分析

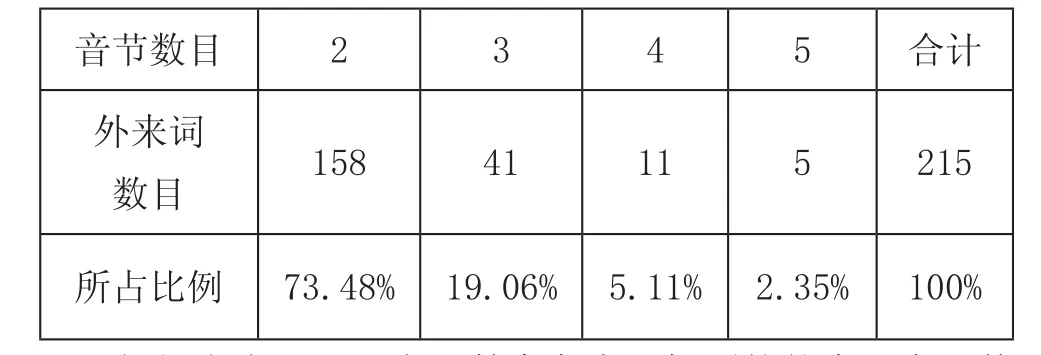

通过对《教育杂志》标题外来词的音节数量进行归类统计,其分布情况如下表所示:

表1:《教育杂志》标题外来词音节分布情况表

根据上表可知,在《教育杂志》标题的外来词中,数量最多、所占比例最大的是双音节外来词,其次是三音节词,数量最少的是由5个音节构成的外来词,没有单音节外来词。

在古代汉语中,语句的最基本的语言单位以单音节词为主。在古代汉语的发展过程中,受外文翻译和口语词汇等方面的影响,汉语“双字格”的构词格局基本形成。[9]其中,外文翻译对汉语词汇的双音节化产生了极大的影响,魏晋南北朝时期是汉语词汇双音化的一个重要时期。近代以来,受社会剧变的影响,西方的思想文化大量涌入。随之而来的,是承载各种事物、观念等概念的外来词的大量引入。以双音节为主的汉语外来词,对汉语词汇的双音节化具有重要影响。

(二)结构形式分析

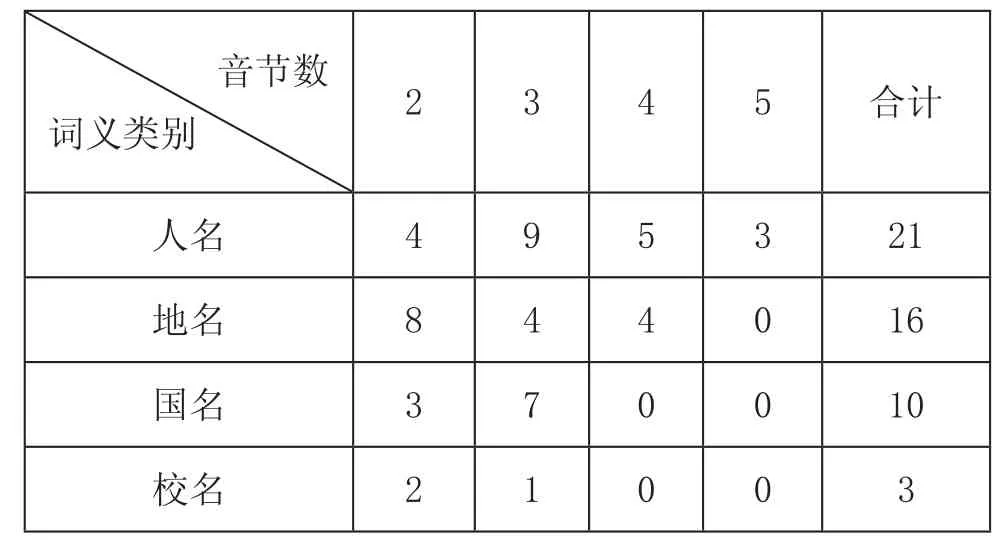

在《教育杂志》标题外来词中,一部分词为表达一个完整概念的语素,即单纯词。这些语素主要是由汉语音译外语中的人名、地名而来。经过音译,大部分外语词成为双音节汉语词,其次为三音节和四音节词,极少被译为5个音节的汉语词。例如:人名有“艾迪、比奈、鲍特温、布格逊、爱利渥特”等;地名有“巴黎、柏灵、巴台比阿、伯鲁塞尔”等;国名有“丹麦、俄罗斯、德意志、比利时、菲律宾”等。具体意义归类及音节分布情况如下表所示:

表2:《教育杂志》标题音译词意义及音节分布表

据表2可知,《教育杂志》标题中,人名和国名多被译为三音节词,地名多被译为双音节词。此外,只有人名有译为5个音节的情况,其余均没有。

《教育杂志》标题外来词中,还有一部分多音节词是由外来词词根和表示类别的词缀复合而成的派生词。例如:

教育:教育学 教育部 教育家

特殊:特殊教育

心理:心理学

运动:运动会 运动场

社会:社会学

伦理:伦理学

师范:师范学校

议院:参议院

上例中的词语,其外来词词根和派生词均单独出现在《教育杂志》标题中。根据《汉语外来词词典》和《汉语外来语词典》等工具书,无论是词根还是派生词,均是源于日语的借词。这一部分词语,在日语中以仿译的形式构成,传入汉语,其意义和构词特点均被汉语吸收。因此,外来词传入中国,不仅丰富了汉语的词汇系统,也丰富了汉语的构词手段。

(三)词类功能分析

受标题语境的影响,标题语句的句法格式比较灵活,经常会出现语序颠倒、词语省略等现象,这些都对外来词词性的判别带来不便。故本文在对外来词词类进行划分时,主要依据外来词在标题语句中的句法功能以及标题动词后置的特点,必要时参考正文及《现代汉语词典》,力求对其词性做较为准确地把握。

通过对《教育杂志》标题中的外来词进行分析归类可知,标题中的外来词主要有名词、动词、形容词三种词性,仅有一例外来词有副词用法。

1.名词性外来词

在《教育杂志》标题中,词性为名词的外来词约有170个,约占外来词总数的80%。其中,约有50个为表示人名、地名、校名的专有名词,即音译词,如表2所示。除此之外,另有120个名词,约占名词总数的70%。该部分名词大多是与教育相关的学术词汇,是《教育杂志》传播西方教育理念、思想的主要载体。例如:

教育部 实业 职业 师范 师范学校 幼稚园 初等教育 大学 图书馆 协会 学会 校训 博士 学位训令 编制 代表 方针 法庭 共和 公民 公报 机关 经费 军部 立宪 义务 政策 政府 自治 交战国 参议院 标本 博物 博览会 催眠术 地质 电报化学 教育 教育学 机械 科学 伦理 社会 社会学生物学 数学 算术 体育 温度 心理学 艺术 哲学传染病 低能儿 精神 能力 气质 思想 体操 卫生运动 运动会 自由 职业

2.动词性外来词

在标题这一特殊的语用环境中,有些语序可以前后颠倒而无关宏旨。这里,语用环境成为背景条件,语义关系成为决定性因素,由于它的支撑,语法格式的变换获得了较大的自由度。[10]因此,在《教育杂志》标题中经常出现动词后置的情况。此外,“之”字在连接定语和中心语时,动词能够充当中心语成分。[11]因而,根据句法位置判断一个外来词的词性是名词还是动词具有一定的不确定性。因此,在对外来词的词性进行判别时,在分析标题成分句法关系基础上,本文参考该词在杂志正文中的用法以及《现代汉语词典》中该词的词性。据此判断得出《教育杂志》标题中,具有动词用法的外来词约有32个,占外来词总数的15%。例如:

改进 出版 参观 服务 复习 过渡 改订 改良

管理 进化 交际 建筑 讲演 讲习 进步 立宪

批评 破产 强制 取缔 施行 试验 说明 统计

探险 训育 运动 演说 议决 指导 组织 自治

在上述动词性外来词中,其中一部分具有名词性用法。例如:

组织:学级组织之种类及研究(1917年9卷8期)名词学校言语练习会之组织 (1916年8卷6期)动词

发明:电气教育法之大发明(1912年4卷10期)名词最新发明之魄里来斯机械学玩具概说(1917年9卷7期)动词

统计:学部奏进呈编定第一次教育统计图表折(1910年2卷5期)名词

一九一四年至一九一五年留美学生统计(1916年8卷6期)动词

3.形容词性外来词

在《教育杂志》标题外来词中,形容词性外来词共有11个,分别是:

复式 公立 个别 积极 魄里来斯 私立 特别特殊 初级 必要 初步

其中,“魄里来斯”属于音译词,音译英文“primus”,义为“初级”。因此,大部分形容词属于非谓形容词,即区别词。如“复式”“公立”“私立”“魄里来斯”“初级”“特殊”等。这些区别词表示事物的属性,具有区别事物的分类作用。此外,“特别”一词除形容词外,在《教育杂志》标题中还有副词用法。例如,“特别通讯”(1914年6卷1期)。

三、《教育杂志》标题外来词教育类词语分析

(一)中国近代教育发展概况

本文所研究的中国近代教育发展的历史,可根据清朝灭亡、民国建立这一重要历史事件分为两部分。第一部分主要是清朝末期封建统治者为挽救统治所采取的教育改革措施;第二部分主要是资产阶级为发展资本主义而制定的教育政策。

19世纪中叶的鸦片战争,使得中国被迫卷入世界近代化进程。在统治危机和西方思潮的双重影响下,晚清政府于1901~1905年推出一系列改革措施,史称“清末新政”[12]。这场改革被历史学家称为慈溪太后策划的一场“喧闹表演”,然而有关教育的改革措施,却得到了切实施行。这场教育改革,与戊戌变法时期的教育改革相比,为近代教育体系的建立奠定了基础。主要表现在三个方面:废除科举考试,建立现代学校以及派送学生出国。[13]随着科举制的废除,清政府于1904年颁布了《奏定学堂章程》,即“癸卯学制”,制定了系统的学校教育制度颁布了相应的教育管理法规。同时,我国新的近代教育行政三级管理体制开始建立。中央设立了学部;各省设提学使司,原学务处改为学务公所;各县设立劝学所。虽然清政府的教育改革措施具有浓厚的封建色彩,但一系列改革措施标志着中国近代公立教育体制的确立,使中国教育纳入了近代教育的范畴。[14]

中华民国建立之后,教育界围绕新的社会需求,对清末形新而质旧的教育进行各方面的改革,使教育为新生的资产阶级共和国服务。在教育方针上,实行军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育并举;在教育行政制度上,中央教育行政机构建立并逐步完善,重视社会教育,主张各民族教育平等,并在一定程度上注意到了中央与地方的权限;在学制改革上,施行壬子癸丑学制,设立了明确的初等教育、中等教育、高等教育、师范教育和社会教育管理体制。在这一教育历史阶段中,中国近代教育较之清末有了明显的进步。

(二)外来词语义范畴分析

清末民初《教育杂志》以“研究教育,改良学务”为宗旨,积极引进国外先进的教育方法和理念,为国内教育改革发展提供指导和借鉴。语词是概念的载体,国外许多先进的教育理念、方法需要借助外来词表达。根据词义类别的不同,可将《教育杂志》标题中的外来词大致分为以下几类:

1.近代教育管理类

(1)教育行政

教育部

(2)教育管理体制

实业 商业 职业 师范 师范学校 幼稚园 初等教育 大学 初级 魄里来斯

(3)学校管理

图书馆 协会 学会 校训 公立 私立

(4)师资管理

教师 教员

(5)学生管理

博士 学位 训令 毕业生 训育

(6)教学管理

科目 课程 教科书 讲义 温度 学期 教材 教具 教室 复习 讲习 复式

2.近代教育内容所涉及的外来词

(1)现代民主政治

编制 代表 方针 法庭 共和 公民 公报 机关 经费 军部 立宪 义务 政策 政府 自治 交战国 参议院 立宪 自由

(2)现代商品经济

财政 工业 经济 银行

(3)现代科学文明

标本 博物 博览会 催眠术 地质 电报 化学教育 教育学 机械 科学 伦理 社会 社会学 生物学 数学 算术 体育 温度 心理学 艺术 哲学

(4)现代国民素质

传染病 低能儿 精神 能力 气质 思想 体操卫生 运动 运动会

该部分外来词以抽象名词为主,在语义类别方面,在近现代教育管理体系的框架之下,内容涵盖现代社会生活的各个层面。在教育管理方面,既有根据年龄阶段和学习水平划分的幼儿教育、初等教育和高等教育;也包括按照职业方向的不同而划分的商业教育、师范教育等不同教育类型。此外,在教育内容上,近代教育涉及现代民主政治、商品经济、科学文明,同时注重培养、提高学生的国民素质。由此可见,清末民初《教育杂志》标题中的汉语外来词,不仅是近代西方文明成果的承载者和传播者,也是近代中国由传统的私塾教育向现代教育体系过渡的物质基础。正如沈国威在《汉语的近代新词与中日词汇交流——兼论现代汉语词汇体系的形成》一文中所说,语词是概念的载体,其概念的引介、确立、词汇化、普及、变异、定型等历史过程的廓清不仅仅是词汇史层面上的问题,还是近代史、近代科学史、近代东西文化交流史、近代思想史等,可以说所有冠之以“近代”的史的研究都将与之发生密切的关联。[1]

(三)《教育杂志》对中国近代教育发展的贡献

《教育杂志》作为上海商务印书馆创办的一份在近代持续时间最长、影响最大的教育刊物,在中国近代教育期刊发展史上占有十分突出的位置。[3]它既是中国近代教育曲折发展的忠实记录者,又在很大程度上促进了近代教育的发展变革。

就语义类别中的“教育管理体制”类外来词看,《教育杂志》关注学制问题,大量介绍国外学制情况,就学制问题积极建言献策;就“教育内容”类外来词看,《教育杂志》积极配合民国时期的教育方针,其教育内容涵盖近代社会文明的各个方面,重视培养具有个体意识和较高文化素养的资产阶级公民。

此外,本文还对每个外来词在10年《教育杂志》标题中出现的频率进行了统计。经过统计发现,部分外来词出现频次较高,从侧面体现了该时期《教育杂志》的关注点。这些外来词分别是:“教育”(387次)、“教育部”(68次)、“师范”(32次)、“参观”(30次)、“教员”(28次)、“职业”(22次)、“实业”“教科书”“资料”(20次)、“课程”“教育家”(14次)。“教育部”是中华民国成立后所设立的主管教育的政府部门,即清朝末年设立的“学部”。《教育杂志》标题中“教育部”一词的大量出现,源于其对教育法令的及时、大量刊发。“师范”一词的大量出现反映了该杂志对于教育质量、前景等的可持续性问题的关注。“参观”一词源于《教育杂志》大量刊发记者或教育名家对于国内教育现状的记录文章,体现了《教育杂志》对教育现状的经验传播与问题反馈,对于教育制度的修正和改进具有重要意义。“职业”和“实业”则反映了清末民初教育培养人才的目标;“教员”“教科书”“资料”“课程”等体现了《教育杂志》对于提高教育水平的关键因素的重视和把握。“教育家”一词的频繁出现源于《教育杂志》在介绍教育家的同时往往着重介绍国外著名教育家先进的教育理念。

四、结语

19世纪末20世纪初,是东西方文化交流碰撞的时代,也是汉语外来词大量产生、涌入的重要历史时期,对现代汉语词汇体系的形成具有重要意义。就《教育杂志》标题中出现的外来词性质而言,双音节词占优势;既有音译而成的单纯词,也有词根加类词缀而成的派生词;词性以名词、动词、形容词为主,名词占多数。这些外来词不仅很好地融入古代汉语向近现代汉语过渡的潮流,还丰富了汉语的构词手段,为汉语发展作出贡献。

《教育杂志》标题中的外来词在形式上符合汉语近代化的发展趋势,语义上承载新的教育理念、方法。结合我国近代教育的发展历史,对《教育杂志》标题中外来词的语义类别进行分析可知,《教育杂志》及时关注政府教育政策,积极引进先进的教育方法,如实反馈国内教育实际,其外来词在近现代教育管理体系的框架之下,内容涵盖现代社会生活的各个层面,不仅是近代西方文明成果的承载者和传播者,也是近代中国由传统的私塾教育向现代教育体系过渡的物质基础,对于现代教育体系的建立具有重要意义。

[1]沈国威.汉语的近代新词与中日词汇交流——兼论现代汉语词汇体系的形成[J].南开语言学刊,2008,(1).

[2]胡全章.清末民初报章文话和白话语体的近代化[J].中州学刊,2005,(5).

[3]王有亮.《教育杂志》与近代教育考论[M].北京:中央民族大学出版社,2012:2,11.

[4]刘正埮,高名凯,麦永乾,史有为.汉语外来词词典[Z].上海:上海辞书出版社,1984.

[5]岑麒祥.汉语外来语词典[Z].北京:商务印书馆,1990.

[6]香港中国语文学会.近现代汉语新词词源词典[Z].上海:汉语大词典出版社,2001.

[7][意]马西尼著.现代汉语词汇的形成——19世纪汉语外来词研究[M].黄河清译.上海:汉语大词典出版社,1997.

[8]史有为.汉语外来词[M].北京:商务印书馆,2013:8.

[9]王立.汉语词的社会语言学研究[M].北京:商务印书馆,2003:287.

[10]尹世超.标题语法[M].北京:商务印书馆,2001:31.

[11]于海燕.清末民初“之”字标题用法初探[J].景德镇学院学报,2015,(4).

[12]徐中约著.中国近代史1600~2000中国的奋斗(第六版)[M].计秋枫,朱庆葆译.北京:世界图书出版公司,2008:427.

[13][美]费正清,刘广京编,中国社会科学院历史研究所编译室译.剑桥中国晚清史(1800~1911年下卷)[M].北京:中国社会科学出版社,2013:375.

[14]孙培青主编.中国教育管理史[M].北京:人民教育出版社,1997:421.

(于海燕 山东曲阜 曲阜师范大学文学院 273165)