格雷马斯符号矩阵理论下试析《十九号房》

耿殿磊,杜 娟

格雷马斯符号矩阵理论下试析《十九号房》

耿殿磊1,杜 娟2

(1. 武汉科技大学 国际学院,湖北 武汉 430081;2. 武汉科技大学 外国语学院,湖北 武汉 430065)

运用A.J.格雷马斯的符号矩阵理论重新构建小说矩阵叙述结构,从人物二元对立关系视角揭示女性觉醒意识与封建男权主义的矛盾对立,从而清晰呈现出二十世纪中期女性对精神自由的追寻。

《十九号房》;符号矩阵;女性意识;矛盾对立

作为2007年诺贝尔文学奖得主,英国著名小说家和短篇故事作家多丽丝·莱辛的作品受到越来越多读者关注,发表于1963年的《十九号房》是她最成功的短篇小说之一。小说围绕着莱辛一直关注的女性主义问题展开,讲述一位在男权社会规约下彻底走入家庭生活的知识女性苏珊,用理智努力营造着传统标准衡量下美满家庭生活的同时寻找真实自我并最终走向自杀道路的故事。

一、格雷马斯的符号矩阵理论

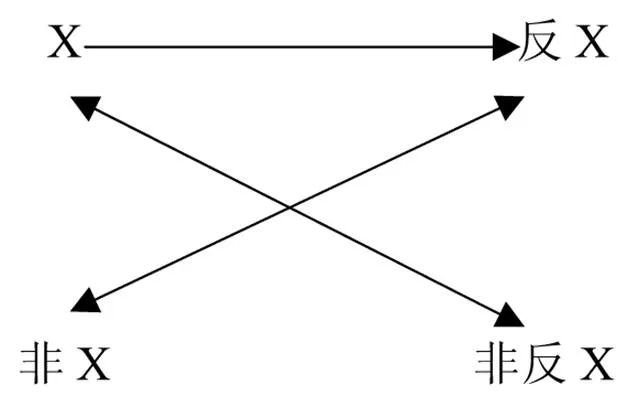

作为结构主义符号学家的代表,格雷马斯致力于找到一个能够诠释所有小说的普遍法则。“由于受到索绪尔与雅各布逊关于二元对立的基本结构研究的影响,认为人们所接触的‘意义’,产生于‘语义素(seme)’单位之间的对立,这种对立分两组:实体与实体的对立面、实体与对实体的否定,他在此基础上进一步扩充,提出了解释文学作品的矩阵模式。”[1]所谓“矩阵模式”就是“一种逻辑,把结构的可能性用图形建构出来”,并且这种“功能分析把叙述事件与意义的结构元素联系起来,它(符号矩阵结构)构建了从过程到系统的一条通道”。[2]

图1 “语义素“间的相互关系

图1中,X与反X,非X与非反X分别构成对立的“语义素”,非X与X,非反X与反X相矛盾但不一定对立,同时他们还构成相互补充的关系。由于二元对立的存在,“我们感觉到差异,正是由于这种感觉,世界才呈现在我们面前,并为我们的目的而存在。”[3]在格雷马斯看来,故事起源于X与反X的对立,任何故事一开始也都是为了解决X与反X之间的对立,在故事进程中又会出现新的因素,从而有了非X与反非X,他们的展开也就推动着故事的进一步发展。

二、小说《十九号房》基本概述

莱辛的《十九号房》反映了以苏珊为代表的一大批知识女性在家庭生活中迷失自我并努力追寻自由,维护女性意识的现实。小说一开始就从第三人称的角度为读者展现了一对“完美的”婚姻组合:苏珊和马修在最适当的年龄结了婚,婚前都曾有过甜蜜多余苦涩的恋爱,“他们开玩笑说他们都为对方留下了真正的东西(the real thing)——贞操”;“不仅他们自己,就连其他人也觉得他们是天作之合”[4];此外,他们还是其他夫妇纷纷羡慕的对象,并经常被要求为他人的婚姻指点迷津。

然而,随着叙述者对故事的不断推进,可以看出这种以绝对的理智(intelligence)为根基的婚姻也是不成熟的。婚姻的主角在旁人赞美或恭维的浸泡下“不能呼吸”,他人向其寻求婚姻幸福秘诀的举动也带来了苏珊和马修对于自己婚姻看法的盲目性。苏珊在寻求自我的过程中遭受重重压抑,同时也无法得到马修的理解。终于在最后一次走入租住在弗雷德旅馆的十九号房时选择了自杀。小说中的矛盾冲突,可以通过格雷马斯的符号矩阵理论来阐释。

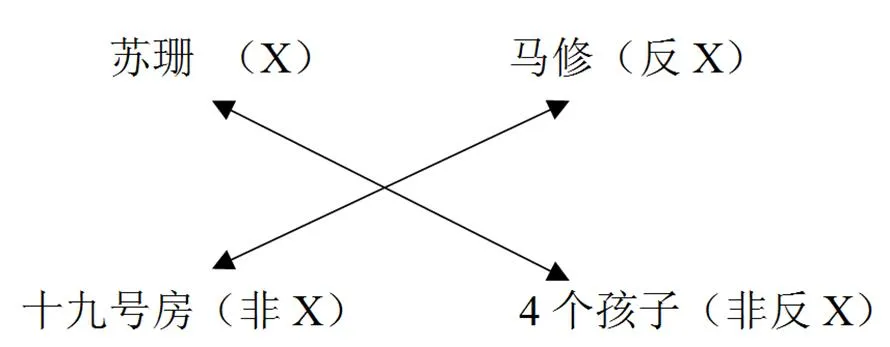

三、《十九号房》中的“婚姻矩阵”

从婚姻这一简单层面来看,《十九号房》描绘的是一位女性婚后从蒸蒸日上的工作岗位退下阵来,生儿育女,相夫教子的婚姻家庭生活。婚前,苏珊是一个经济独立的女性;婚后,她因为孩子而辞职在家,逐渐丧失与丈夫马修平等的经济地位。[5]但女性意识一直存在于她思想中,当最小的孩子也开始上学后,她便开始了对自由的追寻。然而封建男权却在她追寻自我的道路上设置了重重障碍,这一矛盾成为了整个婚姻故事的主导。故事都是随着其间的矛盾而展开,并随着其中矛盾的深化而发展,也随着矛盾的消失而结束。苏珊和马修间的矛盾对立构成格雷马斯理论中的X与反X,弗雷德旅馆的十九号房成为非X,让苏珊一直围绕左右的4个孩子成为非反X。由此,形成了《十九号房》的“婚姻矩阵”(如图2所示)。

图2 《十九号房》的婚姻矩阵

莱辛笔下的苏珊是一位具有代表性的知识女性,一直努力用理智维持着别人眼中美满的家庭生活,照顾孩子,等待丈夫,管理佣人。但是女权意识一直存在于她思想中,她追求自我,不愿永远被笼罩在封建男权之下。在追寻心灵自由的过程中,她做出了很多努力:她打算等孩子都长大上学后回到工作岗位,这样便可以在经济上先独立起来;“她还一直计划着到一个佣人帕克太太不会总是跟着为她端茶倒水,请示她能否打电话或者跟她进行交谈”;她甚至还将自己关在一个孩子们找不到她的屋子。但所有这些尝试都或因不被理解,或因被人打破而失败。但这些行为都是她对女性意识的捍卫和对自由的追寻。

苏珊追寻自由失败的原因主要是她生活在代表着封建男权文化的马修的压抑之下。失去了工作也就意味着她渐渐失去了经济独立的能力,经济上只能依赖马修,而一个女人一旦在经济上依赖丈夫,那么她在精神上就不可能获得独立和自由。所以,当她想在一个安静的旅馆租一间简单的房子时,还得考虑怎样向马修编理由去获得每星期五英镑的花费。除此之外,马修在封建男权影响下对苏珊精神的忽视也使得苏珊的女性意识受到了压抑。当苏珊终于开口向马修诉说“我觉得自己肯定是哪里出了问题”时,马修却只是敷衍:“肯定没有吧,苏珊?你看上去棒极了,和从前一样可爱。”[4]接着,当苏珊吐露自己没有一刻属于自己的时间时,马修毫不理解的抱怨自己也从未有过自由,只能忙着工作来支撑他们的家。马修对苏珊精神的忽视和追求自由的不理解一再压抑着苏珊对自由的追寻。

虽说孩子是家庭欢乐的源泉,然而在苏珊追求自由的过程中,4个孩子也对她的这种追寻产生了限制的因素。

本文作者构建的“婚姻矩阵”中的“非X”项为十九号房,可能有读者会对此产生疑问。十九号房放在这个矩阵中,实际上代表着苏珊所追寻的婚姻生活中内心的自由。当寻求内心自由受到马修的压抑和孩子们的限制时,苏珊终于选择了去弗雷德十九号房间里感受内心的宁静和自由。丈夫经调查发现她的行踪后,她受到了来自丈夫的误解,她感到自己追寻的自由毫无希望,于是选择在十九号房间这个能给她带来自由的空间里结束自己的生命。这也是苏珊女性意识的强烈映照,她无声的反抗着男权社会对女性的压制和束缚。

四、“权力矩阵”下的文化语境分析

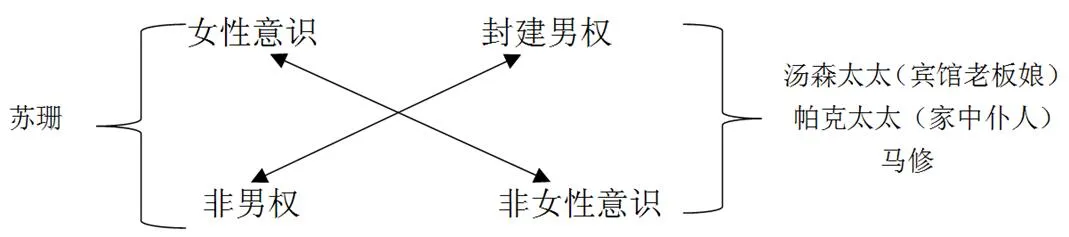

从整个小说的权力层面来看,《十九号房》这一故事背景是第二次世界大战结束后。小说恰好是反映二战后的社会现实:大批男性战场归来,重新占据了曾由妇女从事的一些工作岗位,导致女性重新回到家庭,成为“家中天使”。[6]苏珊本在自己的事业上颇有成就,但婚后她接受了传统的价值观,弃事业择家庭,心甘情愿的承担起照顾家庭的责任,然而,苏珊的付出和牺牲在马修看来只是理所当然。显然,不难看出马修是深受男权中心文化影响的典型代表。所以,那时在男权中心影响下的男女家庭地位是不平等的。由此而形成的矩阵成为“权力矩阵”。

苏珊对自由的追寻是因女性意识的催化下产生的,因而女性意识和封建男权的矛盾对立始终贯穿其中。女性意识在文学作品中主要表现为女性作家以自己独特的审美视角对社会人生、女性生活以及女性内心世界的独特感受与把握,是女性作家自我意识的流露和表现。为了更好地理解和认识小说的文化象征意义,在此建立女性意识和封建男权的关联,形成《十九号房》的深层叙述结构。

图3 《十九号房》的深层叙述结构

如图3所示,这一权力矩阵模式是女性意识与男权中心文化的较量。

苏珊是一个理智能干的知识女性形象。因为理智,她和马修都认为“孩子小的时候需要母亲照顾”[4];也是在理智的掌控下,她选择了怀孕后辞去工作;更是在理智的面具之下,她暂时接受了19世纪的英国上流社会中非常盛行的“贤妻(perfect wife)”的两条标准:“(1)妻子负责管好家庭事务,安排好仆人们的工作;(2)在家庭生活中做出道德及修养方面的表率。”[7]她的理智让读者瞠目结舌,因为她竟带着理智的面具原谅了马修的出轨。但不论苏珊如何用理智压抑自己,她的女性意识却始终存在并不断膨胀。她不会平静的认为别人眼中她那美满家庭生活的状态是她想要的,她意识到自己的生活不如马修的有意思,小说也反复交代苏珊盼望着几个孩子快快长大,这样他就可以过自己的生活:“等着四个孩子经过良好的养育成长,到了适当的年龄,她就回去上班,女人到了五十,体力智力都达到了高峰。”[4]女性意识的存在和生长使得苏珊更加不能满足于在平静的绝望中做一个“家庭天使”。她开始为自己打算:“从第一次怀孕开始,就像是卖身给了别人,卖给了小孩,12年来,没有片刻属于自己的时间,现在我得学习自主,恢复自由,就是这么回事。”[4]

跟随叙述者的视角,苏珊的女性意识和反抗封建男权的精神开始体现在对弗雷德旅馆十九号房间的寻找和依赖上。在苏珊最小的双胞胎也去上学后,她从上午九点到下午四点在身体上都是解放的。“这几个小时,正如苏珊以前想的那样,将为她提供一个渐渐从‘家庭天使’的角色解放出来并转变为拥有自己独立生活的准备时间。”[4]随着故事的发展,读者发现苏珊想要的解放其实就是在一个安静的旅馆租下一个房间,一个普通而且毫无特点却正是她需要的房间。此刻,她终于感觉到“压抑渐渐远离了她”。“起初交通声特别吵杂,接着便似乎消失了;她甚至还能睡着。”[4]

但在宾馆认识的老板娘汤森太太是一位没有女性意识而甘愿受制于男权社会的女人。由于宾馆规定白天不能住,苏珊遂以身体不适为由得以入住。当宾馆的老板娘汤森太太来看望“生病的”苏珊时,苏珊本想将自己生活的苦水以及希望获得独立思想的想法告诉她;相反,她只是假装自己身体不适,因为她明白她的生活是汤森太太可望而不可即的。在这种情况下,这种对现实生活的不满只会让像汤森太太这样的女人无法理解。

除了跟苏珊同性别的汤森太太之外,家里的仆人帕克太太也无法理解她。当苏珊一回家,她便立即向她汇报令苏珊抓狂的孩子们在学校的种种状况,甚至抱怨这些本该是苏珊承担的事情不应该让她来管。在苏珊狭小的交际圈里,这几个女人是没有办法理解她在女性意识的催化下追逐自由的强烈愿望。

苏珊对女性意识的维护还集中体现在小说结尾她对马修的无声反抗中。她辛苦找寻到的这种宁静没有维持多久就被丈夫马修摧毁了:马修对她进行秘密探查,并用金钱让汤森太太违心地说出苏珊是在十九号房干不好的事情。当苏珊维护女权意识的行动受到冲击后,她不再用言语来向马修解释,只是随便说出一个被逼而编造出来的男名。而马修竟随即提出他们可以尝试四角恋(foursome)。此时,他们的婚姻已经摇摇欲坠了。约翰·邓恩曾说,爱的真谛应该是灵魂和身体的交融。而苏珊再也看不到任何能够得到马修理解的希望。于是,她最后一次走进弗雷德旅馆的十九号房间,“躺在硬硬的木板上,打开煤气,她感到从未有过的满足和安心”。[4]苏珊最终以死亡来对男权社会给女性带来的压抑和束缚进行无声地反抗,从而捍卫自己的女权意识。

参考文献:

[1] 邱云华.文学批评方法与案例[M].北京:北京大学出版社,2006,(5):183.

[2] Scott Simpkins. Literary Semiotics, A Critical Approach[M]. Lexington Books, 2001.

[3] 格雷马斯.结构语义学 [M].蒋兹骅译.天津:百花文艺出版社,2001.88.

[4] 罗益民,赵洪尹.英美小说选读[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[5] 海燕.苏珊的寻找自我之旅——《到十九号房》的女性主义解读[J].2009,(9):34.

[6] 何忠宝.苏珊悲剧原因探究——析《到十九号房》[J].文学界,2011,(1):6.

[7] Say A Elizabeth.Evidence on Her Own Behalf: Women’s Narrative as Theological Voice[M]. Lanham:Rowman & Littlefield Publisher. 1990.11-25.

An Analysis of To Room Nineteen under the Greimas’s Semiotic Square Theory

GENG Dian-lei1, DU Juan2

(1.International School,Wuhan University of Science and Technology, Wuhan Hubei 430081, China;2. School of Foreign Languages, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan Hubei 430065, China)

This article reconstructs the square narrative structure by using Greimas‘s Semiotic Square Theory. And the contradictory aspects between women's consciousness and the feudal patriarchal is revealed from the view of characters' binary opposition, therefore, women's pursuit of spiritual freedom in the middle of the twentieth century is clearly revealed.

To Room Nineteen; Semiotic Square; Women's Consciousness; Contradictory

I106.41

A

2095-414X(2015)01-0092-03

耿殿磊(1967-),男,教授,博士,研究方向:美国文化、英语教学及国际教育.