员工技术创新行为与激励因素关系分析

柏 豪,蔡礼彬,王新福

(1.贵州大学旅游与文化产业学院,贵阳550025;2.中国海洋大学 管理学院,山东青岛266100)

企业技术的创新离不开员工,在员工创新行为影响因素的研究里,许多学者在研究激励因素对员工创新行为的影响,主要的研究是阿玛拜尔(1996)所提出的创新行为成分模型。她认为员工的创新行为受三个因素的影响,即主要相关技巧,创新行为相关过程,以及任务激励。主要的相关技巧是依靠如技能提高和教育背景的知识储备和相关技术技能[1]。随着研究的深入,许多学者不仅从内在激励因素与员工的创新行为两者之间的关系进行直接研究,而且将内在激励因素与外在激励因素、人格理论、领导力等相关理论综合在一起,构建复杂的理论框架。这样可以从更多样化的角度来探讨激励因素与员工创新行为的关系,丰富了激励领域与创新领域的研究成果。Zhang和Bartol(2010)从领导力的角度,构建了授权型领导的风格对于员工创新行为的影响机理[2]。Ahearne等(2005)也探求了领导风格与员工创新行为之间的关系[3]。有关激励因素与创新行为之间的关系,Cooper与Jayatilaka(2006)指出,受到内在激励因素的员工会更倾向于探索问题并积极寻求具有创新性的解决方案[4]。

近些年国内研究者也开始关注技术员工的创新行为研究。曾湘泉,周禹(2008)认为外在报酬与员工创新行为之间呈现出倒U型的关系,外在报酬和内在激励因素交织在一起对员工创新行为产生影响,而内在激励因素对技术员工创新行为更具明显的正向影响。国内的学者对个人创新行为影响因素研究多从具体的研究切入点来展开[5]。刘云、石金涛(2009,2010)的研究指出组织的创新氛围对员工的创新行为有显著的影响,这种影响是通过心理授权的介质实现的;员工对于激励的偏好能够正向的预测其个人创新行为,而且能够对组织创新氛围与员工创新行为的两者关系起到一定的调节作用[6]。张望军、彭剑锋(2001)对中国知识型员工的激励因素进行实证研究,并论证了激励知识型员工的前五项激励因素[7]。赵黎明、潘康宇(2006)提出高科技行业的技术员工相比于其他员工更注重个人成长和工作性质,而不是薪酬[8]。张勇,龙立荣(2013)通过对316对主管-成员匹配数据的分析,考察了绩效薪酬与团队成员探索性创新行为和利用性创新行为的关系,并检验了考核周期的调节效应[9]。万青,陈万明(2011)基于WSR理论从知识、环境和员工三个维度构建了激励机制的运行空间,并探讨了不同的激励组合,同时考虑了不确定创新环境下激励组合的移动路径,以及在员工创新受挫情况下的激励回溯轨迹[10]。

一、Q公司员工技术创新行为与激励现状分析

1.Q化学公司简介

Q化学公司于1918在美国的宾夕法尼亚州成立,1993年进入中国市场,2006年在上海成立Q化学公司中国分公司。中国公司同时是亚太区的总部,配备亚太区研发中心和技术中心。公司在纽约证券交易所公开上市,并有长期的财务稳定性和财务实力方面的记录。Q化学公司主要生产销售特殊高性能润滑剂、金属清洁剂和钢铁轧制油等化工产品。Q化学公司提供服务的主要行业包括汽车、钢铁精加工、重型设备、航空、管道和轴承制造等。Q化学公司于2010年被认定为“上海市高新技术企业”。公司拥有研发和技术服务人员一百五十余人,占公司员工总数的50%以上。2011年Q化学公司获得“金属加工行业——荣格技术创新奖”。2013年Q化学公司最新产品获得获得“(2013)中国润滑油行业年度技术创新金奖”殊荣。这些奖项进一步证明了Q化学公司在技术创新上获得成果,而在这些成果的背后是员工孜孜不倦的技术创新行为,推动了企业的不断进步,为客户提供满意的产品和技术服务。

2.Q化学公司创新行为现状与分析

通过对Q公司员工的实际调查与访谈,了解到Q公司员工技术创新的特点,主要有以下几点:

第一,一线技术人员的创新机会较多,需要在短时间内提出新的技术方案。无论是生产的工艺技术人员、现场服务技术人员还是实验室研发技术人员,往往会接触到技术工作中最基础的任务。而在最基础的任务又是会经常发生的问题,所以一线技术人员往往会碰到各种各样的技术问题,要求他们对于各种问题都要提出新的解决法案和措施。在基础的工作中,需要技术人员在最短的时间内提出解决方案,否则就会导致客户不满意以及生产停滞。这会给公司造成巨大的损失,所以一线的技术人员在工作中的创新行为需要在短时间内提出想法,付诸实施。

第二,员工技术创新行为的源泉来在于实际工作中,得益于实际的工作经验。员工的技术创新能力来自于实际工作的锻炼,在实际工作中技术员工会遇到很多实际的问题,而这些问题是这些员工的任务,解决不了对于他们的绩效会有很大的影响,所以在这些任务的压力下迫使他们进行思考,提出新的想法和解决方案来进行技术创新。

第三,员工技术创新的想法很难系统化、体系化。仅应用于个案,无法系统的广泛应用。

员工技术创新来自每个实际工作中的个案,从个案进行技术改造创新。往往具有独立性,很难系统的进行全面化的创新,也就无法进行广泛的应用。因此需要技术管理人员对员工的技术创新进行系统化,总结浓缩成体系。

第四,员工技术创新行为相互影响不足。员工在技术创新方面相互支持不够,无法形成合力,只是单方面进行技术创新,对其他同事影响不足。

3.Q公司员工技术创新行为影响因素

Q公司员工技术创新行为影响因素有很多,包括公司外部和公司内部的因素,社会因素和个人因素,政策因素和制度因素等。通过对Q公司员工的深入调查和访谈,总结出以下几点因素:

国家政策方面因素。国家对于技术创新方面的政策是影响整个技术创新的大背景。国家在未来一段长时间里,加强自主创新,构建国家创新体系,发挥后发优势,在二十一世纪成为科技强国的重要任务。最直接的影响就是在高新技术企业在税收方面的优惠和退税以及对于技术创新人才的奖励。从而也影响到Q公司整个技术创新的氛围和动力,使公司和员工都在技术方面有动力去实施创新行为。

公司制度方面因素。Q公司在技术创新方面有税收优惠的支持,必然在制度上支持员工的创新行为。在员工的引进和招聘方面,特别重视技术实力强的员工,给予资深技术人员给予很多支持,包括薪水和工作环境来吸引技术创新人才的引进。从著名研究院校的高学历人才到其他知名公司的一般技术人员,都给予相当具有吸引力的条件来挖人才,从而也提高技术团队的创新实力。从专利的申报和技术的培训方面都给创新人员一定的支持。而且在技术创新的硬件配套上投资很大,建立了Q公司亚太研发中心,购买了最先进的设备用于产品研发和产品应用。

技术共享平台因素。Q公司有很好的技术平台来共享最新的技术创新咨询。通过公司自己的网络平台共享技术资料,每个员工都可以登陆技术资料网站,上传和下载技术资料。每年Q公司都举行很多场技术研讨会,每个员工都会在平时的工作中,整理出自己的技术案列,写成casestudy,通过技术交流,互换思想,从而为技术创新打下坚实的基础。

公司技术创新激励因素。Q公司从激励因素方面来激励员工进行技术创新,在薪酬福利方面也提供了很好的平台,使员工在这方面没有后顾之忧。Q公司不仅在物质上给予技术员工进行激励,而且从精神上给予激励。Q公司每季度都会评选个人和团队最佳贡献奖,而且在年底会从季度奖中评选出年度最佳贡献奖。而且每年年会上都会给在公司工作满五年、十年、十五年的员工颁发五年、十年、十五年成就奖。以激励在公司长期工作的员工,给与员工名誉上的激励。

二、Q公司员工技术创新行为与激励因素关联性分析

1.问卷设计

本文以Q化学公司技术员工为调查对象,进行了调查问卷设计。调查问卷包括三大部分:被调查者的基本情况、技术员工的激励因素、技术员工的创新行为。一共设计了25个调查问题。除第一部分是调查者的一些基本情况外,问卷设计采用李克特五点量表,用1-5的级别要求被调查者对某一问题的描述情况进行判断。问卷第一部分为被调查者的基本情况,包括被调查者的性别、年龄、职务、学历、参加工作时间5个问题。问卷第二部分为技术员工的激励因素感知调查。问卷第二部分的设计参考了玛汉·坦姆仆对知识员工激励因素研究的成果[11]。并阅读了大量文献确定了技术创新员工的激励因素项目,确定了11个问题,包括:声誉激励、工作环境、成果署名、薪酬福利、发展提升、创新文化、弹性工作制、职业培训、工作挑战、领导信任、人际关系。感知度分为非常不同意、不同意、中立、同意、非常同意五个层次,分别记为1分、2分、3分、4分、5分。问卷第三部分为技术员工的创新行为调查。主要采用Janssen的九项目量表对创新行为进行测量[12]。Janssen的量表是根据Scott和Bruce提出的创新3阶段发展来的。包括提出新的创意、寻求他人的支持和将创新产品化。每个阶段都有三个题目测量,采用李克特五点量表,测量员工其创新行为的判断。感知度分为非常不同意、不同意、中立、同意、非常同意五个层次,分别记为1分、2分、3分、4分、5分。

2.样本选取与数据收集

问卷主要在Q公司内部发放,共发放120份调查问卷,其中收回106份,剔除无效问卷,共收回有效问卷84份。样本特征分析如下:男女性别比例几乎持平,男性占54.8%,女性占45.2%,男性略多于女性。从性别上来看,随着社会的发展,更多的女性开始从技术性的工作改变了以往技术性工作仅有男性占多数的情况。从样本年龄上来看30岁以下的占58.3%,31至40岁占38.1%,41至50岁占3.6%。说明中青年人占多数,各年龄搭配比较合理,而年轻人的创造力和想象力相对较强,富有冒险精神,对于提高Q公司的技术创新能力是非常重要的。从学历上看,大专及以下占7.1%,本科占48.8%,硕士占36.9%,博士及博士后占7.1%,大部分的技术创新员工具有良好的教育水平。尽管目前认为技术创新与学历没有关系,但是有关研究表明,较高的教育水平能够为技术创新提供可靠的理论基础。从职务上来看,一般员工占75.0%,基层管理者占16.7%,中层管理者占4.8%,高层管理者占3.6%,本次的调查主要对象为一般员工和基层管理者,中高层管理者较少,与本次调查的目的相符。也可以看出技术创新的主力军是普通技术人员。从参加工作时间来看,1年以下占8.3%,1至5年占48.8%,6至9年占25.0%,10年以上占17.9%,工作1~5年居多,说明Q公司员工有一定的工作经验,且时间不是太长。这样既不局限于自身的经验,又依靠自身的经验,是非常合理的一个工作年限。(见表1)

3.数据因子分析与信度分析

采用主成分分析方法对激励因素进行因子分析,分析结果表明 KMO值为0.781,Bartlett球形检验卡方值为373,自由度57,显著性为0.000,说明选取的样本数据适合做因子分析。对11个题项采取主成分分析方法和最大方差旋转法来辨析激励因素的多维结构。按照特征值大于1,因子负荷不低于0.4的标准提取出3个因子。因子负荷在0.496~0.855之间,累积解释方差比例为64.346%。根据测量内容对3个因子进行命名,分别为个人发展与成长(因子1),创新氛围与人际关系(因子2),工作环境与报酬(因子3)。三个方差的特征值为2.776,2.424,1.878。其中个人发展与成长解释25.237%,创新氛围与人际关系解释22.036%,工作环境与报酬解释17.072%。依据Cronbachα内部一致性信度系数进行信度检验。通常来讲,α系数>0.9十分可信,α系数>0.8很可信,α系数>0.7比较可信,有时在探索性因子分析中α系数>0.6也是可以接受的,对激励因素量表的信度进行分析,激励因素的总体量表信度α=0.856,这说明具有良好的信度。分量表中个人发展与成长(α=0.794)比较可信,表明创新氛围与人际关系(α=0.815)很可信,工作环境与报酬(α=0.679)信度较小,但仍可以接受氛围。因此激励因素部分的问卷具有良好的稳定性,内部一致性很好。

表1 样本背景情况分布情况表

对所采用的创新行为量表进行测量,并检验在中国国情是否适合。采用主成分分析方法对创新行为量表进行因子分析,结果表明KMO值为0.849,Bartlett球形检验卡方值为598,自由度36,显著性为0.000,说明选取的样本数据适合做因子分析,而且适合在中国情景下进行因子分析。根据Cronbachα内部一致性信度系数进行信度检验,对创新行为量表的信度进行分析,创新行为的总体量表信度α=0.928,具有非常好的信度。分量表中确立问题因子(α=0.905)非常可信,寻求支持因子(α=0.871)很可信,创新产品化(α=0.871)很可信。因此创新行为部分的问卷具有良好的信度,内部一致性很好。

4.数据相关分析与回归分析

激励因素与创新行为相关分析。为了对变量之间相关性进行检验,笔者对激励因素的各个维度和员工创新行为的各个维度进行Pearson相关分析,得到相关系数矩阵。激励因素的各个维度对技术员工创新行为的各哥维度有着较高的正相关性。员工的创新行为中的确立问题行为与激励因素的相互关系中,相互关系从强到弱为个人发展与成长,创新氛围与人际关系,工作环境与报酬。Q公司员工的确立问题行为与激励因素的相互关系都很显著。员工的寻求支持行为与激励因素的相互关系,从强到弱为个人发展与成长,创新氛围与人际关系,工作环境与报酬。Q公司员工的寻求支持行为与激励因素的相互关系都很显著,员工的创新产品化行为与激励因素的相互关系从强到弱为个人发展与成长,工作环境与报酬,创新氛围与人际关系。因此Q公司员工的创新产品化行为与激励因素的相互关系都很显著(表2)。

激励因素与创新行为回归分析。在进行相关分析后,可以发现变量之间存在着相关关系,为了进一步分析变量之间的关系,本文采用多元回归法。在标准化数据的基础上,利用SPSS软件建立自变量和因变量之间的回归关系,将激励因素各个维度与创新行为的各个阶段进行回归。

表2 相关分析结果

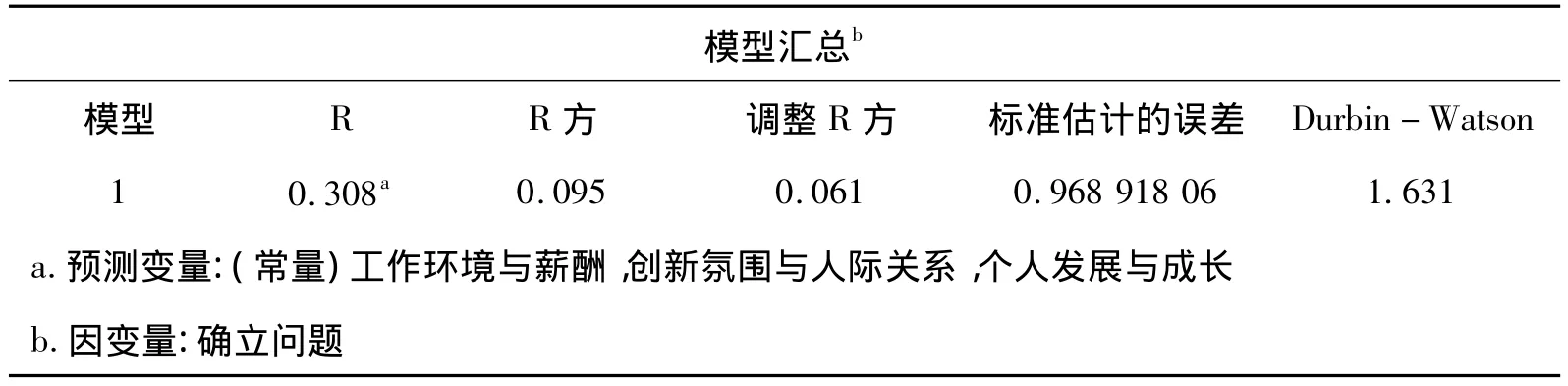

以激励因素各个维度为自变量,创新行为的第一个阶段确立问题为因变量进行归分析,常数项系数太小,且显著性也没有通过检验。个人发展与成长,创新氛围与人际关系,工作环境与薪酬三个维度进入回归方程,共解释变异6.1%。F值在0.000水平上显著。对于可能出现的共线性问题,通常认为容差的值应大于0.1,而VIF应小于10,从而保证自变量不存在共线性问题。DW值应在0到4之间,保证不存在序列相关的问题。从回归系数表的数值可知,三个因素不存在共线性问题。因此,对于创新行为的第一个阶段确立问题来说,确立问题=0.114*个人发展与成长+0.243*创新氛围与人际关系+0.152*工作环境与薪酬。说明了激励因素的各个维度与确立问题存在显著的正相关性(表3、表4)。

表3 激励因素各维度与确立问题的回归分析

表4 激励因素各维度与确立问题的回归系数表

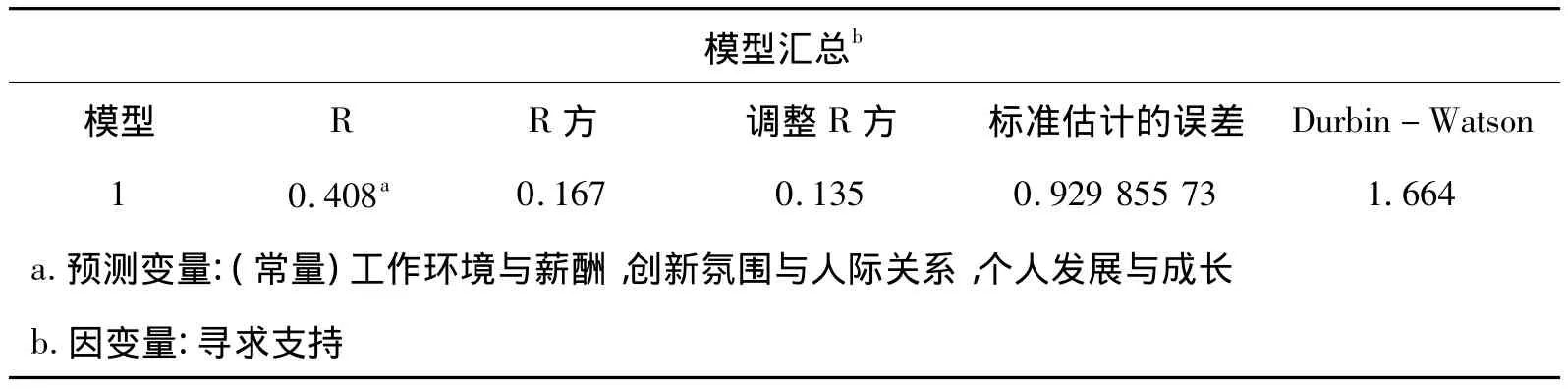

以激励因素各维度为自变量,创新行为的第二阶段寻求支持为因变量进行回归分析。常数项系数太小,且显著性也没有通过检验。个人发展与成长,创新氛围与人际关系,工作环境与薪酬三个维度进入回归方程,共解释变异13.5%。F值在0.000水平上显著。从回归系数表的数值可知,三个因素不存在共线性问题。因此,对于创新行为的第二个阶段寻求支持来说,寻求支持=0.164*个人发展与成长+0.340*创新氛围与人际关系+0.156*工作环境与薪酬。说明了激励因素的各个维度与寻求支持存在显著的正相关性(表5、表6)。

表5 激励因素各维度与寻求支持的回归分析

表6 激励因素各维度与寻求支持的回归系数表

以激励因素各维度为自变量,创新行为的第三阶段创新产品化为因变量进行回归分析。常数项系数太小,且显著性也没有通过检验。个人发展与成长,创新氛围与人际关系,工作环境与薪酬三个维度进入回归方程,共解释变异6.9%。F值在0.000水平上显著。从回归系数表的数值可知,三个因素不存在共线性问题。因此,对于创新行为的第三个阶段创新产品化来说,创新产品化=0.110*个人发展与成长+0.297*创新氛围与人际关系+0.048*工作环境与薪酬。说明了激励因素的各个维度与创新产品化存在显著的正相关性(表7、表8)。

表7 激励因素各维度与创新产品化的回归分析

从以上数据分析可知,激励因素的各个维度分别与创新行为的三个阶段存在显著的正相关性可知,激励因素的各个维度与创新行为存在显著的正相关性。

三、Q公司不同激励因素对技术创新行为的影响

通过上面的研究验证了激励因素的各个维度对技术员工的创新行为的三个阶段存在正相关性。下面对于每个激励因素的影响进行分析。

个人发展与成长对与Q公司技术员工的创新行为三个阶段都有明显的正向影响。从而说明了Q公司为技术员工提供合理的晋升空间与进修培训机会以及对于技术创新成果给予表彰,能显著地激励了员工的创新行为。从创新行为的三个回归方程来看,个人发展与成长因素都进入了回归方程,与创新行为有相关性,说明个人发展与成长因素是技术员工创新行为的重要激励因素。技术员工与普通员工相比,追求自我发展的需求更高,期望比竞争对手学到更多的技术知识,积累更多的技术经验,从而在个人的发展中占据有利的位置。满足员工的个人发展和成长的需求以及对于员工创新成就的认同都会成为员工技术创新的动力和诱因。因此,个人发展与成长激励因素对于员工的技术创新行为的各个维度均有显著的正向影响。

创新氛围与人际关系激励对Q公司的员工技术创新行为的三个阶段都有明显的正向影响。从回归方程的系数来看,创新氛围与人际关系因素在整个创新行为中的贡献最大,说明创新氛围与人际关系因素是最重要的激励因素。创新氛围与人际关系激励可以促进员工在创新行为的寻求支持阶段,这是由于和谐的创新氛围下,增进了每一个技术创新主体之间的交流与沟通。当人们在一个有利于交流和沟通的环境下,会削弱员工的利己主义和自我保护主义思想,往往会更有创造能力。而另一方面,和谐温馨的氛围和人际关系促使员工的技术专长能够在整个组织范围内传播,使员工在工作中获得其它更多的技术资源。因此,创新氛围与人际关系激励因素对于技术员工的创新行为起到促进作用。

从统计数据的回归分析来看,工作环境与薪酬对于技术员工的创新行为有着明显正向影响。这一结果说明,合理有效的薪酬制度是员工进行技术创新的保障,丰厚的薪酬和完善的福利条件将会给员工一个良好的生活条件,员工的生活稳定,没有后顾之忧,也有利于员工的创新行为。良好的工作办公环境和完善的技术创新基础设施使员工的技术创新环境更加舒适和便利。灵活的工作场所和工作时间在员工技术创新时提供更便利的平台。虽然这个激励因素对于创新行为是一个相对关联性较低的因素,但是没有这个激励因素,对于技术员工的创新是不利的,因此创新行为的拓展是需要薪酬和工作环境的保障。

表8 激励因素各维度与创新产品化的回归系数表

四、Q公司技术创新激励机制的构建

从上文的论述可以得出公司的激励因素对技术员工的创新行为有促进作用。因此提高公司的技术员工创新行为水平可以从个人发展与成长激励,创新氛围与人际关系激励,工作环境与薪酬激励三个激励因素方面来进行激励机制构建。

个人发展与成长因素。完善员工个人职业发展的激励机制主要包括两个方面:职位晋升机制和职业培训机制。与一般的员工相比,技术员工更加希冀自我能得到很好的成长和发展机会,因此Q公司需要建立完善的技术员工职业发展体系来满足其的成长与发展的需要。在培训方面,Q公司需要注重员工的培训长期性、需求性和层次性。根据技术员工的实际需求来订制培训计划。职业伙伴培训是一个很好途径,对每个员工都设置一个伙伴,负责对其进行技术培训。通过共同的工作环境和流程经历使员工很快得到提升。在职位晋升方面,Q公司可以建立管理职级晋升和技术等级晋升两个途径。将员工的技术创新贡献纳入到员工的绩效评估体系中,使员工的技术经验和知识获得相应权利和地位。晋升机制不仅能够明确员工的职业发展方向,也鼓励员工将自己的技术专长分享给别的员工,实现技术的共享。另外,公司将技术创新的成果永久性的附上创新者的名字,将技术的传播与应用情况及时反馈给技术的创新者。技术成果终身制是一个有效的荣誉激励措施,这种激励措施不仅是对技术成果的保护,也是员工获得组织认可的需求,从而促进了技术的交流互动和创新。

创新氛围与人际关系激励。营造宽松自由的创新氛围将有利于促进员工的技术创新水平。公司创新氛围的建设应该有利于技术员工之间的相互信任关系和统一的价值观形成。因此学习型组织建设必不可少,倡导一种积极向上的学习和创新氛围,公司可以设置意见箱,来收集员工对于公司的各种提案,当员工的提案得到采纳时,员工可以得到相应的奖励。另外,公司可以采取多种手段加强企业文化建设,创造多种机会实现员工之间的互动、交流和合作,温馨和谐的人际关系能促进公司的技术的共享、传递和提高技术学习的效率。

工作环境与薪酬激励。技术员工努力工作是希望得到公司的认可和奖励,获得根据个人贡献相应的报酬。对于技术创新员工来说,薪酬不仅能有效地保障其生活品质,还是他们社会地位与个人成就高低的标志。Q公司建立合理的技术创新收益分配制度,将技术员工的收益和创新贡献、公司的成长来挂钩,以促进员工的创新行为。公司要建立全面薪酬体系,不仅包括企业向技术员工提供的货币性薪酬,还包括为员工创造良好的工作环境及工作本身的内在特征、组织特征等所带来的非货币性的心理效应。全面薪酬模式由薪酬、福利、工作与生活、绩效与认可、职业发展机会五大要素构成。每个要素都具有自身的项目、实践、元素以及维度,共同构成并定义组织吸引、激励和保留员工的战略。技术员工从工作本身和公司中得到的精神上的满足,日如工作后的成就感、受尊重感觉、良好的工作环境等,比如提供上下班的优惠,提供弹性工作制度。这种弹性工作制包括弹性工作时间和弹性工作地点,也可以采取以结果为导向的工作方式,对技术员工的工作时间和工作地点不做硬性的规定,为技术员工的创新提供了有利条件。

[1]Amabile,Hadleycn,K SJ.Creativity under the gun[J].Harvard Business Review,2002,(8):52 -61.

[2]Zhang X,Bartol K M.Linking empowering leadership and employee creativity:the influence of psychological empowerment,intrinsic motivation,and creative process engagement[J].Academy of Management Journal,2010,(1):107 - 128.

[3]Ahearne M,Mathieu J,Rapp A.To empower or not to empower your sales force:an empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance[J].Journal of Applied Psychology,2005,(5):945-955.

[4]Cooper R B,Jayatilaka B.Group creativity:The effects of extrinsic,intrinsic,and obligation motivations[J].Creativity Research Journal,2006,(2):153 -172.

[5]曾湘泉,周禹.薪酬激励与创新行为关系的实证研究[J].中国人民大学学报,2008,(5):86-93.

[6]刘云,石金涛.组织创新气氛与激励偏好对员工创新行为的交互效应研究[J].管理世界,2009,(10):88-101.

[7]张望军,彭剑锋.中国企业知识型员工激励机制实证分析[J].科研管理,2001,(6):90-96.

[8]赵黎明,潘康宇.高科技行业知识创新人力资本激励因素实证分析[J].科技管理研究,2006,(5):156-158.

[9]张勇,龙立荣.绩效薪酬与团队成员创新行为关系实证研究[J].管理学报,2013,(8):105-108.

[10]万青,陈万明.知识型员工创新激励困境及WSR激励框架构建[J].情报杂志,2011,(4):19-24.

[11]Mahen Tampoe.Motivating knowledge workers——the challenge for the 1990s[J].Long Range Planning,1993,(3):49 -55.

[12]Janssen O.Job demands,perceptions of effort- reward fairness and innovative work behavior[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2000,(73):287 -302.