狄连仲:三十载的书法情缘

观闻

狄连仲,1952年10月生于北京,现为北京市书法家协会会员,北京市齐白石艺术研究会理事,中国楹联学会艺术委员。自幼酷爱书法,先后受教于书法家李大鹏、黄苗子、赵家熹、卜希旸、欧阳中石等先生。学书生涯三十余载,亦从石鼓文、汉简、摩崖石刻、北魏郑文公及章草诸体受益良多。其书法作品曾被国家领导人、各大博物馆及文人雅士收藏,并参加了国际、国内的大型书法展览。

童年时,狄连仲就对书法有一种偏爱。每天放学回家,父亲也会叮咛一声:“没事写会儿字。”从描红模子开始,书法便在他心中种下了一粒种子。

1981年,29岁的狄连仲半年之内做了两次手术,身体虚弱不堪,三天两头往医院跑。当时的他在一轻局搞建筑,业余时间喜爱文学,并报名参加了一个日语学习班。80年代的中国正值改革开放的黄金时期,文艺气象生机勃勃,社会上出现了形形色色的培训班。狄连仲惊喜地发现中山业余大学开办了书法班,一番取舍之后,他选择放弃日语,一心学习书法。当时授业的李大鹏和黄苗子老师都是德高望重的著名书法家,狄连仲渐渐走入了书法博大精深的世界,书法的玄妙和魅力让他为之着迷。更神奇的是,在研习书法的过程中,他的病情逐步好转,身体和精神都得到了滋养。

之后,狄连仲又在燕京业余美术学校跟随赵家熹、陶如让、侯德昌等老师学习,进一步加深了对书法的认识和感悟。1985年,中国书画函授大学第一届培训班开始招生,狄连仲毫不犹豫地报了名,他深感中华大地一派文艺复兴的朝气,人们对知识和艺术充满了渴望。三年时光,在卜希旸、李立生、李铎等老师的指点下,他的书法知识更加系统化了,眼界渐宽、技艺渐精,并结识了许多书画界的好友。著名书法家欧阳中石当时是函授大学书法系主任,从学员中挑选了30位表现优秀者进入提高班,狄连仲有幸入选。欧阳先生不但讲解了选帖、临帖的方法,而且教授了诗词歌赋、历代书论和美学理论等,令他获益良多。

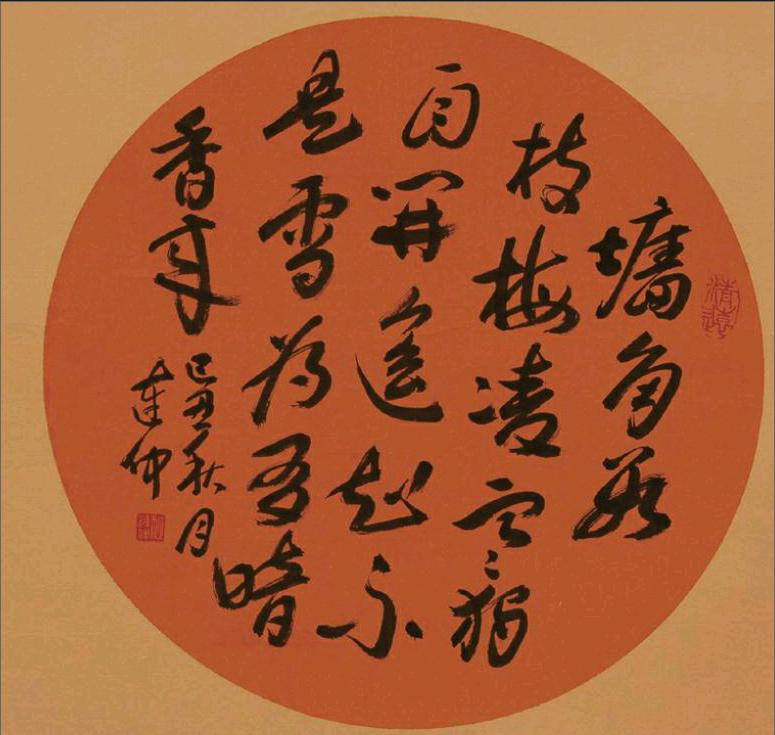

随着临池揣摩,狄连仲对书法的探索越来越深入,尤其对隶书和行草书方面更是颇有心得,逐渐形成了自己的风格。他的书法从唐楷颜、柳入手,溯源而上,从六朝碑版、汉碑简牍、金文大篆中汲取营养;深受阮元、包世臣、康有为碑学思想影响,推崇魏晋石刻摩崖,尤其喜爱郑道昭的雪峰山石刻《荥阳郑文公之碑》。此碑结字宽博舒展,笔力雄强圆劲,字体近楷书,并有篆隶意趣相附。狄连仲每日临习,每日都有不同的感受,写到兴起,甚至通宵不眠。在行草书方面,取法皇象的《千字文》、索靖的《出师颂》以及唐人无名氏的《月仪帖》。常常是或篆隶为骨行草为形,或行草为意篆隶为神,意态生动,气韵盎然。

时光倏忽而逝,学习书法的历程已逾三十载,这份痴迷历久弥坚,可谓“爱之深情之切”。每日清晨,狄连仲所做的第一件事就是临帖,等放下笔,几个小时时光就这样悄然溜走。元代著名书法家赵孟曾说:“用笔千古不易。”他对此深有体会,“书法用笔永远是‘不易的,因为古人有三十六法、七十二法或是‘永字八法等数不胜数。当年书法入门时,老师在讲书法用笔时反复示范,演示笔画线条的用笔时,我总是写不好,甚至隶书、楷书不分,找不着北。只有在学习中体会,才能‘悟到古人先贤字书法用笔时表现出的妙不可言的线条之美。”

著名书法家吴昌硕老师每天临池石鼓文,“每日临石鼓,日日有所得”。在几十年不断的临习中才能感悟到石鼓文雄健、圆美的线条,从而在石鼓文创新中留下自己独特风格的作品。狄连仲对此感同身受,虽然日日临帖,但感受却常临常新,“三十多年的书法生涯,兴致越来越高,不但收获了对艺术的领悟,更是对人生的理解。书法的魅力取之不尽用之不竭,值得用一生去探索。”

(编辑·麻雯)

mawen214@163.com