生态创业研究:定义、影响因素和风险规避机制

林启艳 陈 江

(安徽工业大学,安徽 马鞍山 243002)

生态创业研究:定义、影响因素和风险规避机制

林启艳 陈 江

(安徽工业大学,安徽 马鞍山 243002)

生态创业作为一种促进经济、环境和社会协调发展的重要战略,越来越受到社会各界的重视。文章对生态创业的定义作了阐释,认为生态创业的推动因素主要包括消费者生态偏好、绿色社区的发展、生态创业者的引导、绿色风险投资机构和政府的支持等;阻碍因素主要有生态技术的研发和应用的困难,生态教育尚未普及和土地资源的限制等;生态创业的风险规避措施有:建立广泛的组织协作联盟,进行战略变革和利用后发者行动的优势等。

生态创业;可持续性发展;环境效益

高速发展的经济给环境带来越来越大的挑战[1],如全球气候变暖、海平面上升、地震、海啸、沙尘暴的频繁袭击等问题。虽然这些问题引起了关于改变现有经济发展路径的辩论,但仍有很多人认为,环境的挑战应视为经济发展的机遇而不是阻碍[2]。为了抓住挑战中的机遇,力求在创造经济效益的同时也带来生态效益,一种新的发展战略——生态创业应运而生,其核心在于通过生态经济、新技术和制度改革的结合,从根本上改变传统经济活动。近年来,生态创业已发展成为一种全球运动[3],是很多国家应对环境问题的政策和举措的一个来源[4]。

尽管我国已有学者对生态创业相关领域的研究进行了综述,但该综述不够全面、深入,不能反映该领域研究的最新进展。因此,对该领域的相关研究成果进行梳理具有重要意义。本文在回顾相关生态创业研究文献的基础上,系统梳理了生态创业的定义,并阐述了生态创业的影响因素和一些风险规避措施,最后指出该领域未来需要研究的问题,以期为相关研究提供探索方向。

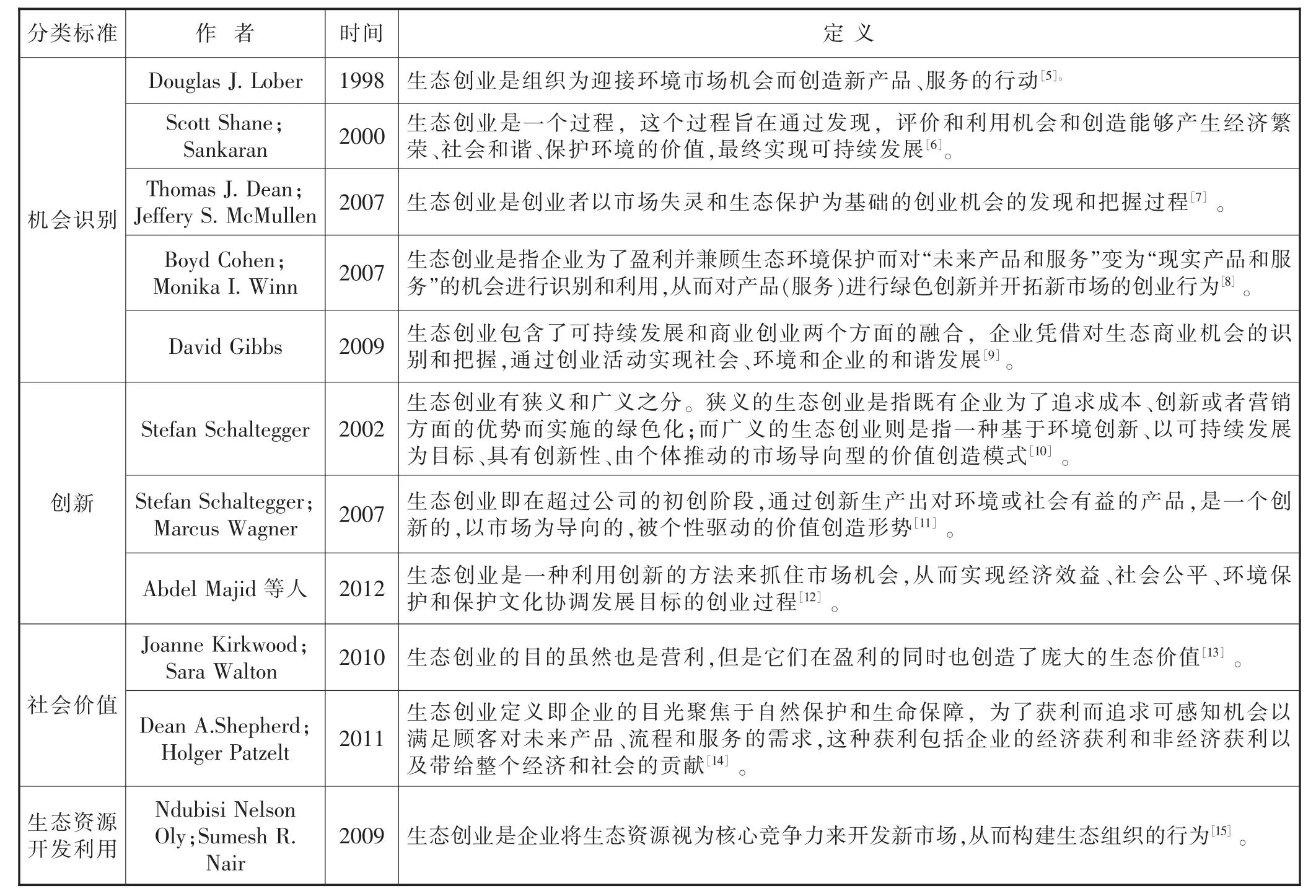

一、生态创业的定义

1972年的联合国人类环境会议上第一次正式讨论了“可持续发展”的概念,该概念的第一次正式提出是在1987年世界环境与发展委员会向联合国提交的一份报告中,而在1992年的里约热内卢地球峰会上通过了以“可持续发展”为核心的《21世纪议程》,此后可持续发展理念被广泛接纳。同时,在20世纪80年代,对生态恶化的担忧导致在全球范围内兴起了经济、社会和政治性质上的环保运动。可持续发展理念和环保运动的发展为生态创业创造了有利的市场环境,促进其在世界范围内迅速兴起,这使得社会各界对生态创业领域的关注度逐步提高,一些学者先后提出了“绿色创业”、“可持续性创业”、“环境创业”和“生态创业”等概念,这些概念所包含的生态共性使它们都可归纳在“生态创业”的标签下。本文按照机会识别、创新、社会价值、生态资源的开发利用等四个分类标准将生态创业的定义进行归类。见下表一:

虽然对生态创业的定义和理解各不相同,但众学者在以下三个方面达成了共识:(1)从生态创业对机会的识别角度来看,生态创业是组织为了抓住环境市场机会,开发符合未来市场的产品和服务,提高组织竞争力的过程;(2)从生态创业的手段来看,生态创业是创业者通过生态创新,生产能够转换和替代消费者传统期望的产品和服务,从而开拓新市场的行为。基于此,生态创新只是进行生态创业的某一种方式和手段;(3)从生态创业的目的来看,生态创业是可持续与商业创业的融合,其目的是为了实现经济、社会、环境的协调发展。

总之,生态创业就是组织在抓住生态市场机会的过程中,秉持循环发展的终身承诺,将开发和利用生态资源作为核心能力,创造对环境和社会有益的新产品、服务和市场,进而实现生态效益、社会效益与经济效益协调的创业过程。

二、生态创业的影响因素

生态创业主要发生在以下四类组织中:一般性企业、社会企业、非盈利组织(NPOs)和环保非政府组织(NGOs),这些组织在生态创业的过程中受到了一些推动和阻碍因素的影响,全面了解这些因素,可为组织进行生态创业创造更有利的环境。

1.生态创业的推动因素

生态创业的推动因素是多方面的,但从利益相关

者的角度来看,主要包括以下几个方面:生态消费者偏好的影响,绿色社区组织的推动,生态创业者的引导,绿色风险投资机构的支持和政府的有效规制等。

表一 典型的生态创业定义

(1)生态消费者偏好的改变是生态创业兴起的内在动因。消费者行为在很大程度上会影响创业者对市场的选择,并带动整个市场的变革。Ahmed等人(2009)研究发现,有越来越多的消费者选择购买生态建筑,驾驶更省油的车,他们更注重回收和购买那些对健康、社会和环境的危害较小的产品[16]。这使得生态产品和服务的市场需求不断增大,进而促进了生态市场的迅速扩张;且这类消费者往往愿意花更高的价格去购买生态产品和服务,在一定程度上保障了生态产品和服务的利润。

(2)绿色社区组织(Green Community Organization)的卓越发展是生态创业的一个重要推动力。社区是一些发达国家不可或缺的存在,绿色社区的发展也对生态创业产生了积极影响。主要表现在:一是GCO强大的社会资本网络促进了成员间生态知识、观念和创新思想的循环,使得组织内的创业者可以帮助其他团队通过GCO网络进行生态创业;二是GCO与地方性政府及公共事业单位的战略合作伙伴关系为其提供了稳定的资金来源,这在一定程度上能够解决其他团队或个人通过GCO网络进行生态创业时的资金短缺问题;三是节能减排项目是多数GCO的专长领域,这能为其他组织在该方面的生态创业提供借鉴[17]。

(3)生态创业者的引导是生态创业发展的灵魂。生态创业者是引入生态创新的保证,其能够适应新思路,对各种改变做出快速反应,且灵活、高效[18],这对于生态创业来说是不可或缺的,这主要表现在:一是其敏锐的嗅觉能够对生态创业机会迅速做出反应,并会通过环保承诺来过滤这些机会和潜在的资源[19];二是其在设计资源利用的总体方案时注重生态效益和可持续发展,而不是只关注经济效益;三是其创造了大量新的就业机会,为国家经济发展做出了杰出贡献[20]。

(4)绿色风险投资机构的支持是生态创业发展的催化剂。生态创业的创新性和高风险性引起了绿色风险投资机构的关注,这在组织的生态创业过程中起了重要作用,主要表现在:一是绿色风险投资机构能够帮助生态创业组织解决资金短缺问题。由于高风险性、缺乏良好的信誉记录以及高利率等问题,使生态创业组织很难从银行获得贷款,而绿色风险投资机构往往是生态创业资金的直接来源;二是生态创业的组

织内部很少有内部现金流可供使用,并且债务融资风险太大,这使得其极度依赖绿色风险资本生存[21]。

(5)政府的有效举措是生态创业发展的保障。在生态创业过程中,政府采取的一系列有效举措对生态创业产生了积极影响。主要表现在:一是政府制定的一系列强硬的法律制度,包括相关的环境保护条例、污染排放标准和可持续发展的政策目标等。尽管遵守这些法律制度在一定程度上增加了生态创业的成本,但从长期发展来说,这些法律制度能带来“创新补偿”[22],进一步降低遵守环境法规的净成本;二是政府对生态创业进行了有效的规划和管理。例如,英国的规划许可体系规定组织申请许可的规划中必须有严格的环境影响评价。这些规划和管理不仅为生态创业者们指明了方向,也为相关法律政策的执行及项目的顺利进行提供了保障;三是政府开始注重为大规模创新创造一个有利的环境,而不是仅仅注重补贴生态利基市场,这促进了全球市场的绿色转型。

除了以上利益相关者因素之外,还存在其他因素会推动生态创业的发展。例如,互联网和教育的作用。第一,互联网已对新兴经济体中有碳性能表现的公司产生了积极的影响[23],并且非政府组织可以通过互联网给公民施加压力,刺激生态消费[24]。第二,高等教育在培养创业精神和生态价值观方面扮演着重要角色。高等教育不仅为生态创业者们奠定了知识基础[25],也影响了新生创业者们如何利用这些知识[26]。

2.生态创业的阻碍因素

尽管一些经济、社会和政治发展背景为生态创业的发展提供了动力,但在现实发展中也存在很多阻碍因素,主要包括:生态技术的研发和应用的困难,生态教育尚未普及的困境,土地资源的限制等。

(1)生态技术的研发和应用的困难

生态技术可以帮助组织在市场竞争中获得绝对的优势,然而,在研发和应用的过程中往往会遇到以下三种障碍:一是整合多种异构技术(heterogeneous technologies)和知识资源的困难。环境问题的复杂性带动了生态技术的复杂性,研发过程中需要整合多种异构技术及知识资源,这要求组织建立庞大的内、外部协调网络[27],这对于很多发展尚不成熟的组织来说是有难度的;二是高成本问题。很多组织担心生态技术的利润不足以抵消高成本而放弃了研发新技术,而选择引进生态技术,这会使得其很难依靠生态技术获得绝对的竞争优势;另外,少数的组织由于应用的高成本问题而将生态技术授权给国外的生产商,这会造成部分隐性知识的转移。

(2)生态教育尚未普及的困境

生态创业和可持续发展教育虽然能在一定程度上对生态创业产生积极影响,但生态教育在世界上的多数国家的发展尚未成熟,不利于创造生态创业的有利环境。主要表现在:一是生态、可持续性发展理念尚未在高等教育的创业课程中普及,造成在管理和商业的教育中巩固可持续发展理念还存在困难;二是生态教育还没有面向不同知识水平的利益相关者,使得生态创业理念并不被大多数利益相关者熟知;三是引进生态经济的法律及金融干预措施,没有与绿色创业教育活动相结合。例如,Silajdzic等人(2015)通过对生态创业的利益相关者们进行实证研究发现,生态创业的概念并没有被大多数利益相关者理解,包括政府官员、协会和非政府组织[18]。

(3)土地资源的限制

目前一些国家正处于“去城市化”的发展阶段,这造成生态创业的选址多数是在内城空闲土地区域,也就是那些空置性的、非生产性的城市土地。内城空闲土地主要存在着三个方面的问题:一是部分内城空闲土地的污染较高。某些生态创业项目在启动前必须要修复场址(例如,生态农业),但目前修复场址技术还不成熟,修复标准还没有达成统一,这给场址修复带来高额成本等问题;二是部分内城空闲土地是完全可见的,安全系数低,这极大地减少了生态创业的可用土地;三是多数土地往往掌握在私人或公共机构手中,生态创业组织缺乏场址的长期使用权,造成部分生态创业的决策得不到保障,有时也会浪费在场址上的部分投资[28]。

三、生态创业的风险规避机制

生态创业过程中的影响因素有很多,包括各类资源(人力、物力和财力等)、生态创新技术、外界环境的影响和利益相关者的支持等,这些要素的不确定性可能会为生态创业带来失败的风险。首先,生态创业的发展目前尚不成熟,很多利益相关者对生态创业的认识还不足,甚至于存在偏见,这会给生态创业带来资源供应不足的风险;其次,外界环境的动态性会随时给生态创业带来战略不匹配的风险;最后,生态创业的核心竞争力来自于生态创新技术,但创新本身就具有高成本和高风险的特征,这会使得生态创业组织缺乏创新的动力,最终导致该组织在市场中缺乏竞争力,甚至会面临退出市场的风险。因此,企业家们对如何规避和遏制生态创业的风险高度重视。目前生态创业组织的风险规避措施主要有:建立广泛的组织协作联盟,进行战略变革和利用后发者行动的优势等。

1.建立广泛的组织协作联盟来分散资源不足的风险

生态创业组织为了降低生态创业的风险,进一步扩大其在市场竞争中的优势,建立了广泛的协作联盟:一是建立组织间的协作网络,这既可以通过共享资源和能力的方式使生态创业得到成功,又可以很大程度上分散生态创业的风险[29];二是与外部参与者建立良好的关系,这些外部参与者包括金融机构、政府和竞争者等一系列的利益相关者。组织内部往往并不

具备进行生态创业所需的全部资源[30],通过与外部参与者建立良好的关系可以获得这些所缺的资源,包括资金、知识和能力等;三是加强组织内部的合作,组织内部不同的职能部门是创业所需要资源的内部来源,虽然它不能提供生态创业所需要的全部资源,但也是不可或缺的。

2.进行战略变革来规避环境改变的风险

环境不确定性与组织的战略是显著相关的,而环境又是不断变化的,组织战略需要不断根据环境的改变做出调整,从而在不确定的环境中赢得持续竞争优势。生态组织为了降低环境变化可能会带来的损失,主要采取以下措施:第一,采用比一般创业组织更高效的信息系统,该系统在信息的采集、分析、处理、传递的各个过程都更敏捷,可使生态创业组织对环境变化做出快速反应,规避因信息处理延误带来的损失;第二,多采用集权与分权相结合的决策方式,给予生态业务部门的管理者足够的决策权,这些管理者能够对紧急状况快速反应,拟定应急方案,降低决策不及时的风险;第三,采用多样化的生态创业战略,这可以预防某一种环境因素的改变而造成组织战略失效,甚至是组织生态创业失败的风险。

3.利用“后发者”(second mover)行动优势来降低生态技术创新的风险

多数生态创业组织坚持只有在足够专利保护的前提下才考虑成为“先行者”(first mover),然而,现实的不确定性使得先行者的生态专利权往往会受到侵犯,使其在市场竞争中丧失绝对的优势,因此,生态创业组织大都等待并观望同行在市场中的发展,然后成为“后发者”(second mover),这种行为既可以降低生态技术创新的风险,也可以在某种程度上降低研发的成本,最终使组织获益[31]。

四、评析与展望

本文从生态创业的定义,生态创业的影响因素和生态创业风险规避机制三个方面对生态创业的研究成果进行了梳理,解决了现有综述不够全面、深入的问题。研究发现,哪些组织内部因素会推动其进行生态创业;如何测量生态创业的成本及效益;以及生态创业组织如何在互联网经济中谋求可持续发展等问题还未受到学者们的关注。因此,未来研究至少可从以下方面继续开展理论与实证探讨:

第一,加强并完善生态创业的推动因素研究。现有研究多关注生态创业的外部推动因素(如生态消费者、生态社区组织、生态创业者及绿色风险投资机构等等),而对生态创业的内部推动因素(如组织的资源和能力、战略导向等)研究尚处于起步阶段,未来可从以下两个方面进行研究:一是多方位识别生态创业的推动因素;二是加强不同国家背景下的生态创业推动因素研究,以提高生态创业的水平,并进一步推动其在世界范围内扩散,因为在不同的政治、经济背景下,组织的生态创业行为会呈现差异。

第二,关注生态创业的成本及效益问题。生态创业的一个显著特征就是能够实现经济、社会和环境的协调发展,如果经济上不能达到可持续,那么组织就不可能实现可持续发展。然而,目前已有的研究多集中在对生态创业定义、分类及影响因素方面,而忽视了对组织进行生态创业的成本及效益的关注。未来的研究应可从以下两方面进行讨论:一是生态创业的成本与传统创业成本之间的差异,因为生态创业具有“双重外部性”特征,这种特殊的性质可能会造成其成本与传统创业成本的差异性,研究这种差异性会为组织的生态创业提供借鉴;二是生态创业效益如何测量的问题,现有的文献多利用财务效益来衡量生态创业的效益,但这种测量方式并没有区分出社会及环境效益,未来研究需要开发出可以测量生态创业社会及环境效益的指标体系。

第三,关注互联网经济时代的生态创业。互联网经济已经成为一种新的经济现象,有效利用互联网对生态创业是非常重要的。目前关注互联网对组织进行生态创业影响的研究还很少,未来的研究可以下两个方面展开研究:一是如何利用互联网来降低生态创业成本,进而提高生态创业的成功几率;二是部分偏远地区存在的交通、信息传播等局限,其多数生态资源尚未得到有效利用,未来的研究需要关注在互联网时代如何充分、可持续的利用这些资源进行生态创业。

[1]彭雪蓉.利益相关者环保导向,生态创新与企业绩效:组织合法性视角[D].浙江大学,2014.

[2]Commission E.A Road map for moving to a competitive low carbon economy in 2050[J].2011.

[3]Zu L.International perspective on sustainable entrepreneurship[M].Sustainable Entrepreneurship.Springer Berlin Heidelberg,2014:67-100.

[4]Barry J,Doran P.Refining green political economy:from ecological modernisation to economic security and sufficiency[J].Analyse und Kritik-Zeitschrift fur Sozialwissenschaften,2006,28(2):250.

[5]Lober D J.Pollution prevention as corporate entrepreneurship[J].Journal of organizational change Management,1998,11(1):26-37.

[6]Shane S,Venkataraman S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of management review,2000,25(1):217-226.

[7]Dean T J,McMullen J S.Toward a theory of sustainable entrepreneurship:Reducing environmental degradation through entrepreneurial action[J].Journal of Business Venturing,2007,22(1):50-76.

[8]Cohen B,Winn M I.Market imperfections,opportunity and sustainable entrepreneurship[J].Journal of Business Ventur-

ing,2007,22(1):29-49.

[9]Gibbs D.Sustainability entrepreneurs,ecopreneurs and the development of a sustainable economy[J].Greener Management International,2006,2006(55):63-78.

[10]Schaltegger S.A framework for ecopreneurship[J].Greener Management International,2002,2002(38):45-58.

[11]Schaltegger S,Wagner M.Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation:categories and interactions[J].Business strategy and the environment,2011,20(4):222-237.

[12]Majid I A,Kamaludin M H,Saad M S M.Sustainability–Driven Entrepreneurship:The Mediating Effect of Opportunity-Based Management Structure on the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Environmental Sustainability Management of SMEs:A Conceptual Framework[J].European Journal of Business and Management,2012,4(13):148-155.

[13]Kirkwood J,Walton S.How green is green? Ecopreneurs balancing environmental concerns and business goal[J].Australasian Journal of Environmental Management,2014,21(1):37-51.

[14]Shepherd D A,Patzelt H.The new field of sustainable entrepreneurship:studying entrepreneurial action linking“what is to be sustained”with“what is to be developed”[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2011,35(1):137-163.

[15]Ndubisi N O,Nair S R.Green entrepreneurship(GE)and green value added(GVA):a conceptual framework[J].International journal of entrepreneurship,2009,13:21-34.

[16]Aaijaz N,Ibrahim M D.Green Consumers:a growing market for SME’s and a paradigm shift from eco-entrepreneurship to social entrepreneurship[J].2009.Vol.13.27:3-4.

[17]Gliedt T,Parker P.Green community entrepreneurship:creative destruction in the social economy[J].International Journal of Social Economics,2007,34(8):538-553.

[18]Silajd i I,Kurtagi S M,Vu ijak B.Green entrepreneurship in transition economies:a case study of Bosnia and Herzegovina[J].Journal of Cleaner Production,2015,88:376-384.

[19]Keogh P D,Polonsky M J.Environmental commitment:a basis for environmental entrepreneurship[J].Journal of Organizational Change Management,1998,11(1):38-49.

[20]Farinelli F,Bottini M,Akkoyunlu S,et al.Green entrepreneurship:the missing Link towards a Greener Economy[J].ATDF Journal,2011,8(3/4):42-48.

[21]Ghosh S,Nanda R.Venture capital investment in the clean energy sector[J].Harvard Business School Entrepreneurial Management Working Paper,2010(11-020).

[22]Porter M E,Van der Linde C.Green and competitive:ending the stalemate[J].Harvard business review,1995,73(5):120-134.

[23]Ashraf N,Meschi P X,Spencer R.Alliance Network Position,Embeddedness and Effects on the Carbon Performance of Firms in Emerging Economies[J].Organization&Environment,2014,27(1):65-84.

[24]Lorek S,Spangenberg J H.Sustainable consumption within a sustainable economy–beyond green growth and green economies[J].Journal of cleaner production,2014,63:33-44.

[25]Lans T,Blok V,Wesselink R.Learning apart and together:towards an integrated competence framework for sustainable entrepreneurship in higher education[J].Journal of Cleaner Production,2014,62:37-47.

[26]Louren o F,Jones O,Jayawarna D.Promoting sustainable development:The role of entrepreneurship education[J].International Small Business Journal,2012:0266242611435825.

[27]Messeni Petruzzelli A,Maria Dangelico R,Rotolo D,et al.Organizational factors and technological features in the development of green innovations:Evidence from patent analysis[J].Innovation,2011,13(3):291-310.

[28]Kaufman J L,Bailkey M.Farming inside cities:Entrepreneurial urban agriculture in the United States[M].Cambridge,MA:Lincoln Institute of Land Policy,2000.

[29]Powell W W.Learning from collaboration[J].California management review,1998,40(3):228-240.

[30]Open innovation:Researching a new paradigm[M].Oxford university press,2006.

[31]Zutshi A,Sohal A S.Adoption and maintenance of environmental management systems:critical success factors[J].ManagementofEnvironmentalQuality:An International Journal,2004,15(4):399-419.

Research on Eco-entrepreneurship:Definition,Influence Factors and Mechanism of Risk Aversion

Lin Qi-yan,Chen Jiang

(Anhui University of Technology,Ma'an shan Anhui 243002,China)

Eco-entrepreneurship as an important strategy for coordination of economic,environmental and social developmentgets is drawn more and more attentions by the society.This article firstlyintroduces the definition of the eco-entrepreneurship.Then concludes the driving factors and obstacles of the eco-entrepreneurship,for instance,the main driving factors include consumer preference,the development of the green community,the guide of eco entrepreneurs,the support of green venture capital institutions and government,and so on.The main obstacles include the difficulty in the development and application of eco-technology,the eco-education not been popularized and limited on land resources,and so on.At last,the paper introduces the measures to avoid the risk of the eco-entrepreneurship,such as establishing a wide range of organizations in collaboration,changing the strategic and using the advantages of the post operation,etc.

eco-entrepreneurship;sustainable development;environmental benefits

F270

A

1672-0547(2015)05-0026-05

2015-08-11

林启艳(1990-),女,安徽六安人,安徽工业大学商学院硕士研究生,研究方向:生态创业;陈 江(1973-),男,江西武宁人,安徽工业大学商学院讲师,博士,研究方向:生态创业与创新。