丁苯酞联合负荷剂量抗血小板药物治疗急性脑梗死的临床疗效

方敬献 杨 朴 赵学廉

河南南阳市第一人民医院神经内科 南阳 473010

丁苯酞联合负荷剂量抗血小板药物治疗急性脑梗死的临床疗效

方敬献 杨 朴 赵学廉

河南南阳市第一人民医院神经内科 南阳 473010

目的 观察丁苯酞联合负荷剂量抗血小板药物治疗急性脑梗死的临床疗效及安全性。方法 选择急性脑梗死患者72例,随机分为治疗组和对照组各36例,2组基础治疗相同,治疗组同时给予丁苯酞氯化钠注射液100mL静滴,2次/d,入院首次负荷量阿司匹300mg、氯吡格雷300mg嚼服,对照组口服常规剂量阿司匹林100mg,均连用14d。于治疗前、治疗后7d、14d、28d评定神经功能缺损程度(NIHSS)、日常生活活动能力量表Barthel index(BI)评分,记录2组症状及体征进展的发生率,比较2组疗效。结果 治疗组症状进展发生率明显低于对照组,神经功能缺损、日常生活活动能力较对照组改善明显,差异有统计学意义(P均<0.01)。结论 丁苯酞加负荷量抗血小板药物治疗急性脑梗死可阻止梗死的进展,疗效显著,安全可靠。

急性脑梗死;丁苯酞;抗血小板药物

急性脑梗死是危害人类健康的疾病,其发病率、致死率、致残率高,严重影响人们的生活。超早期溶栓治疗被认为是目前最有效的治疗方法,但并不是所有患者都能及时得到溶栓治疗,从而导致症状加重发展为进展性梗死[1]。我院应用丁苯酞氯化钠注射液加负荷剂量抗血小板药物治疗急性脑梗死患者,取得较满意疗效。现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013-01—2014-03在我科住院的急性脑梗死患者72例,随机分为治疗组和对照组各36例。治疗组36例,男24例,女12例;年龄55~79岁。对照组36例,男26例,女10例;年龄56~79岁。2组年龄、性别等比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均知情同意。

1.2 入选标准(1)符合第4届全国脑血管病会议通过的诊断标准;(2)入院经急诊脑CT或MRI证实,排除脑出血及大面积梗死;(3)美国国家卫生院神经功能缺损评分量表(NIHSS)6~25分,日常生活活动能力(BI)评分45分以下;(4)所有患者发病均在3~24h内,均不进行溶栓治疗。排除标准:(1)严重心、肝、肾功能不全;(2)严重的血液系统疾病患者;(3)6个月内有消化性溃疡等严重胃病史;(4)年龄>80周岁者。

1.3 治疗方法 2组入院后均给予改善微循环、控制血压、血糖、血脂及感染等危险因素等常规治疗,对照组给予常规拜阿司匹林100mg口服,治疗组在此基础上排除出血后立即给予负荷剂量拜阿司匹林300mg,氯吡格雷(泰嘉)300 mg,嚼服,以后仍按指南建议口服拜阿司匹林100~300mg,1次/d,同时静滴丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司生产)25mg/次,2次/d。疗程14d。

1.4 观察指标 分别于治疗前,治疗后7、14、28d采用美国国立卫生研究院脑卒中量表评分(NIHSS)和Barthel(BI)指数评分。统计1周内症状及体征加重的发生率,分别于第1、14、28d检测血常规、凝血四项、肝、肾功,并观察不良反应。

1.5 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差(¯x±s)表示,采用t检验,计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组症状进展发生率比较 对照组症状进展12例(33.3%),治疗组症状进展4例(11.1%),差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 2组NHISS评分比较 入院时2组NIHSS评分比较,差异无统计学意义,于治疗第7天有所改善(P<0.05),第14、28天NIHSS评分有明显改善,差异具有统计学意义(P <0.01)。见表1。

表1 2组治疗前后NIHSS评分比较(¯x±s)

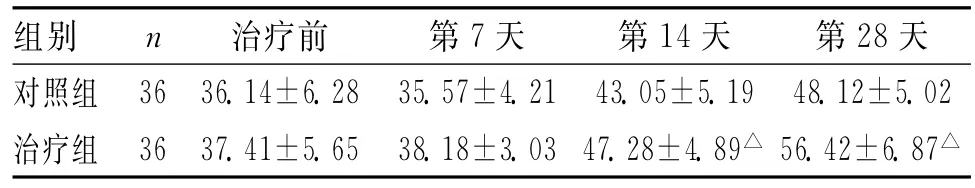

2.3 2组Barthel指数比较 入院时2组比较无显著差异,治疗组于第7、14、28天有显著性差异(P<0.01)。见表2。

表2 2组治疗前和治疗第7、14、28天Barthel指数评分比较(¯x±s)

2.4 不良反应 血常规、肾功、凝血功能在整个治疗过程中无明显变化。治疗中有2例谷丙转氨酶轻度升高,未终止用药。2例诉胃部不适、恶心。嘱饭后服用后症状缓解,未见其他明显不良反应。

3 讨论

随着社会的进步,脑梗死的发病率日趋升高,且有年轻化趋势,致残率、致死率居高不下,严重威胁患者生活质量。血管壁病变、血液成分和血液动力学改变是脑梗死主要原因[2]。在急性脑梗死时,自由基损伤及兴奋性氨基酸的大量释放是脑缺血及再灌注后神经元损害的重要分子机制[3]。自由基生成和代谢的动态平衡被打破,氧化应激反应发生,活性氧簇(ROS)生成增多,消耗大量的抗氧化剂和自由基代谢酶。生物膜中的多不饱和脂肪酸(PUFA)受到ROS的攻击,引起脂质过氧化反应,膜结构的完整性破坏,功能丧失,细胞内环境紊乱[4]。因此,脑梗死急性期的治疗关键是清除自由基、阻止过氧化反应,保护脑细胞及挽救缺血半暗带[5]。

丁苯酞有效成分为消旋-3-正丁基苯酞(NBP),其通过提高脑血管内皮NO和PGI2的水平,降低细胞内钙浓度,抑制谷氨酸释放,降低花生四烯酸含量,抑制氧自由基和提高抗氧化酶活性等机制作用于脑缺血多个病理环节。动物药效学表明其具有较强的抗脑缺血作用,改善脑缺血区微循环和血流量,增加缺血区毛细血管数量,缩小梗死面积,改善能量代谢,抑制细胞凋亡,抑制血栓形成及血小板聚集等[3],从而发挥治疗作用。

血小板的聚集性增高在急性脑梗死早期发挥着重要作用,阿司匹林和氯吡格雷是得到循证医学证据的抗血小板药物,其作用于抑制血小板聚集的两个不同环节,发挥联合抗血小板作用。本研究显示在病后不溶栓的患者尽早给予负荷剂量抗血小板药物,可明显降低急性脑梗死进展的发生率。

综上所述,丁苯酞联合负荷剂量抗血小板药物治疗急性脑梗死可降低进展的发生率,改善整体预后,治疗过程中未见明显不良反应发生,安全性较高。

[1]程冉冉,李焰,周燕,等.丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死的临床研究[J].基础与临床医学,2012,28(8):1 021-1 022.

[2]鄢学芬,詹瑾,黄叶宁,等.丁苯酞的药理作用与临床评价[J].中国医院药学杂志,2008,28(17):1 499.

[3]李延可,刘宁,陈江君.丁苯酞对急性缺血性脑卒中的作用及机制研究[J].中国医药导刊,2012,14(2):24-25.

[4]董高翔,冯亦璞.丁基苯酞对局部脑缺血再灌注大鼠脑线粒体ATPase,抗氧化酶活性和脂质过氧化的影响[J].中国医学科学院学报,2004,24(1):93-98.

[5]王松超.丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死60例疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(17):41-42.

(收稿2014-04-23)

R743.33

B

1673-5110(2015)04-0076-02