信息环境下开放大学学习资源建设的思考*

郭 敏,史爱红

(河北广播电视大学,河北石家庄050080)

信息环境下开放大学学习资源建设的思考*

郭 敏,史爱红

(河北广播电视大学,河北石家庄050080)

我国开放大学正在经历从广播电视大学向开放大学的转型。这一转型的本质是从注重规模和数量的外延式发展,逐步向注重细节和质量的内涵式建设。在信息化时代,开放大学所承担的使命发生了新的变化,如何以高质量的资源建设来支撑高质量的开放大学,从被动获取到共建共享模式,构建基于“学习元”的,粒度适中的学习资源以及构建从“面向学习内容”到“面向学习过程”的资源等三个方面进行了详细阐述,以期对开放大学资源建设起到积极的促进作用。

资源建设;开放大学;信息环境

一、引言

开放大学以信息技术为支撑,以满足全民学习为宗旨。在新的时代背景下,开放大学所承担的使命发生了新的变化。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中指出:“搭建终身学习‘立交桥’,办好开放大学”,建设“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会[1]。建成一所面向全体社会成员的一所没有围墙的大学,成为我国全民学习、终身学习教育体系建设的重要支柱。

资源建设是开放大学建设的一项重要内容,学习资源作为体现开放大学办学理念和培养目标的一个重要载体,是否能够为学习者提供充足、优质的各类学习资源,真正满足学习者的学习需求是影响开放大学教学效果和人才培养质量的一个关键因素。开放大学对学习资源的建设提出了更高的标准和要求。在学习资源逐步走向标准化和规范化的过程中,大批的学习资源不断涌现,其数量和形式得到了极大丰富。虽然如此,学习资源的总量并不与资源的利用率成正比,有相当数量的学习资源并没有被学习者真正有效利用。在信息化时代,如何以高质量的资源建设来支撑高质量的开放大学,很大程度取决于资源建设的每一个环节是否真正做到了开放、共享与便捷。

二、对开放大学资源建设的思考

在用户主动获取信息的Web1.0时代,学习资源在数量上严重匮乏。因此,将学习内容数字信息化以及建设相当数量的学习资源成为当时资源建设的焦点。随着信息技术的飞速发展,当关注分享与交互,体现信息聚合为特征的Web2.0时代到来的时候,虽然学习资源的数量仍然呈指数级增长,学习资源的形式仍然在不断推陈出新,对学习资源的关注焦点已经从之前“数量的增长”到现在“效果的体现”,即学习资源是否被学习者接受认可,并真正促进学习者的有效学习。

1.从被动获取到共建共享模式

在以往的单向资源建设模式中,教师或者学科专家是学习资源的设计和制作者。学习资源经制作完毕,供学习者使用。在这一过程中,学习者完全处于被动状态:没有任何互动,更没有与学习环境(教师与其它学习者)进行交流,学习者的学习状态没有得到记录与跟踪,学习过程封闭,学习过程中的体会和想法更无法实现共享与呈现。而资源设计制作者是唯一能够对资源进行修改、升级的用户,学习者只能被动的接受。这种模式下生产出来的学习资源,往往以课本为蓝本,以章节内容为线索进行设计开发,课堂痕迹严重,完全忽略了学习者在学习过程中产生的有意义的学习信息,资源更新速度相对较慢,内容相对陈旧。因此,这种模式下生产出来的学习资源是相对固化的、静态的。

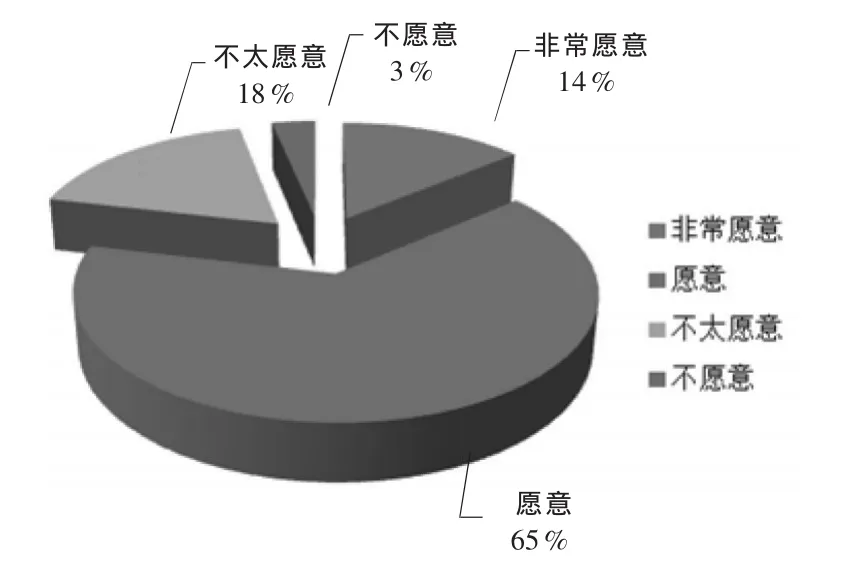

笔者们以河北广播电视大学在校生为调查对象,进行了一项有关学习资源建设和使用情况的问卷调查,共回收有效问卷122份。其中在“你认为现有教学资源存在哪些问题?”调查结果显示,排在前三位的分别是:缺少师生交互、缺乏对学生学习方法和学习过程的指导;教学资源使用效率低;内容陈旧。在“你是否愿意通过网络形式与同学以及老师探讨学习问题、交流与分享学习经验与体会?”调查结果显示:有13.93%的被调查者表示非常愿意;有64.75%的被调查者表示愿意。表示非常愿意或者愿意的占到了被调查对象的78.68%(如图1所示),绝大多数的学习者愿意与其他学习者或教师分享交流自己的学习体会。

从以上调查结果不难发现,从学习者的角度出发,他们愿意把自己在学习过程中的感受和经验与他人分享、交流,在消除学习孤独感的同时,也对学习资源的升级更新起到积极的促进作用。然而,现有的相当部分学习资源缺乏或根本没有师生交互的环节,更不会把学习者的想法、意见和需求融入到资源的设计开发中,因此内容陈旧,使用率低是其必然结果。

图1 调查对象意愿比例图

从Web1.0到Web2.0时代,信息的获取与传递方式发生了本质的变化。从用户的主动搜索、查找与发现,到如今的信息主动推送;从信息的单向来源到如今的多源头信息产生模式。用户既是网络内容的使用者,也是网络内容的发起者、创建者。冲浪者与波浪制造者成为了Web2.0时代用户的双重身份。在这种真正开放式的信息产生模式下,学习者能够参与到学习资源的建设与更新中来,学习者的体会与感受得到尊重与重视,充分利用群体的智慧使学习资源得到持续地更新与升级。这种模式,提高了资源生产与更新的速度,丰富了资源的数量与内容,贴近了学习者的真实需求。学习者之间、学习者与教师之间存在着天然的、互助的朋友关系。借助这样的信赖、互助关系,将信息主动推送与共建机制应用到学习资源的组织与构建中,对于双向信息传递模式的实现,以及开发满足个性学习需求的学习资源,必将起到积极的促进作用。

2.构建基于“学习元”的,粒度适中的学习资源

设计并制作粒度适中的学习资源,充分满足开放大学学习者的个性化学习需求,是开放大学学习资源建设过程中的一项重要原则。“粒度”直观为颗粒的大小,在这里指学习资源所包含内容的多少、大小、详细程度等特征。粒度大的学习资源,往往信息量比较大,内容丰富。对这类资源进行阅读或学习,常常需要学习者付出的时间较长,精力较大。相反,粒度小的学习资源,信息量相对比较小,内容集中,学习者可以利用一些相对零碎的时间进行阅读和学习。在开放式的泛在学习环境下,打破了五十分钟一节课,每节课按部就班进行的传统学习模式,学习者除了利用固定的时间段进行学习外,还可以利用生活、工作中的很多分散时间段对一些认知性的内容进行阅读与学习。生活节奏的加快,各类电子移动终端的普及应用,这种随时随地的学习已经成为现实。系统性强、信息量大、内容连贯的大粒度学习资源并不能满足学习者的上述学习需求。因此,设计并制作粒度大小适中的学习资源,满足学习者不同情境下的学习需求,为开放大学学习资源建设提出了新的要求。

学习元是一种具有可重用特性、支持学习过程信息采集和学习认知网络共享,可实现自我进化发展的微型化、智能性的数字化学习资源。[3]它也是随着信息技术的快速发展和各种电子移动终端的普及应用而出现的一种微型开放式的学习资源。学习元信息含量比较小,内容比较集中,观点明确突出。作为独立的学习内容供学习者阅读学习,它既可以将知识内容以文本、图片、声音、视频、动画、课件等多种形式展现出来,也可以进行组合重构,作为相关知识共同体的学习单元,还可以将体现学习过程和学习交互的相关信息以学习元或者组合重构的形式进行记录。专题研讨、学习心得、调查反馈、小组活动、网络答疑、学习评论、阶段测验等交互活动都可以学习元的形式进行开发。相对短小的交互过程,主题明确,重点突出,阅读查找都非常便捷,更容易调动学习者参与的积极性。在进行此类资源开发的过程中,反馈信息的及时性和交互的有效性使资源能够随时更新,学习者在学习过程中的体会、心得、认识、看法、讨论等被记录。学习者之间,学习者与教师之间各种形式的交互是记录学习过程的最好体现。这些内容的丰富,实现了对资源的重构与补充,与此同时,学习过程中的有效信息也被记录和保存。

需要注意的是,虽然学习元有诸多的优势,但并非适合所有知识内容的学习。学习是学习者通过一系列的学习活动进行个体经验的积累和自身知识体系的重构过程,因此学习是系统性的,是严肃的。课堂式的单元学习、固定时间段的自主学习,必要的面授辅导和相关的实践、实训活动不能完全被可以随时进行的微型资源的学习所替代。系统性强、逻辑连贯的学习内容尤其需要一定时间与精力的学习过程。

3.构建从“面向学习内容”到“面向学习过程”的资源

相当长一段时间以来,传统的网络教学就是主持教师将整理、加工、撰写和制作的各类相关的学习资料上传到教学平台或课程平台供学习者自主学习。学习者登录平台,浏览内容,按照自身的学习需求,有选择地进行学习和阅读。因此,将学习内容进行组织与加工,建设各类诸如文本、IP课件、多媒体、音视频等学习资源成为远程教育教学资源建设的焦点。然而,貌似丰富的学习资源仅仅是学习内容的变相罗列。另外,主持教师布置的实时和非实时的讨论答疑等主题研讨活动,是学习者与教师、学习者之间进行交互的主要形式。然而,学习内容的结构化与封闭性,决定了它只能承载教学内容,无法有效促进学习者与学习对象进行沟通与交互。因此,面向学习内容的学习是一种典型的“传递接受式”的学习。知识内容通过各种学习对象传递给学习者,学习者被动接受。对于这样的学习过程,学习者往往参与热情不高,兴趣不大,很难真正调动学习者的积极性。信息环境下,缺乏对新时代学习需求和新型学习理念的剖析,使得面向学习内容的学习仍然以“传递接受”为主,这无疑成为了传统课堂学习的网络翻版。

SCORM作为传统的学习资源标准模型的代表,定义了一个网络化学习的“内容聚合模型”(Content Aggregaion Model)[4],它注重的是学习内容的组织与传递。而在支持Common Cartridge规范的学习管理系统中,除了拥有一般学习平台的功能之外,还设计并加入了面向学习过程的一系列交互活动,例如专题讨论、单元作业、试题测验等学习活动,并根据学习者的参与情况,及时进行反馈与交互。学习资源的建设从仅仅关注学习内容的组织,逐步向关注如何将学习内容与学习过程进行融合中来。

在远程教育研究专家德斯蒙德·基更博士提出的教与学重新整合理论中指出:“学”从“教”中来,“教学”是发生在学习者与教师之间的相互作用与影响的过程中。在传统的“教室、教师、学生、课堂”的教学模式中,学习者处于实实在在的学习环境中,师生之间的交流与影响可以随时发生。而在远程教育中,如何建立师生之间的主观性联系与影响,重新整合教与学的过程,其关键就是如何通过交互环节的设计与实施,实现远程教育“教”、“学”双方的关注与影响,实现“教”与“学”过程的落实。

因此,将学习内容与学习活动有效结合,激发学习者的学习热情,完成学习计划与要求,是远程教育教与学过程再度整合的关键过程。“教学”过程由一系列相关活动构成,包括教学策略的选择,教学方法的实施,和学生的认知过程的完成等等。除了学习内容的传递,教学过程还应包括一些必不可少的交互活动,突破了学习内容的限定,从主观的互动层面进行支持,以促进学习者有效学习和自我知识结构的构建。因此,未来信息环境下开放大学学习资源的构建一定是在学习内容的基础上,将学习活动与互动设计纳入其中。

随着信息技术的发展和泛在学习理念的深入,学习资源建设的关键已经不再是学习内容和形式的关注,而是如何通过学习资源更加有效地促进学习者的学习,如何将学习资源所呈现的学习内容与学习过程相融合的方向转变。学习资源的设计从面向学习内容逐步向面向学习活动、学习过程转变。资源的设计更应从引导学习者参与学习活动,进行有效的及时反馈,交互过程的实时记录上下功夫。学习资源的设计与开发,不是仅体现在学习内容的呈现与表达,而是加入了教师精心设计的,与教学内容密切相关的各种学习活动和学习交互。通过这些活动与交互,“教”与“学”双方得到了关注和影响,学习者通过分析、思考、表达、讨论等一系列活动,实现自我知识结构体系的构建。

三、结束语

开放大学学习资源的建设,必须要顺应信息环境下远程开放教育日新月异的发展趋势,以学习需求为向导,以能力培养为核心,立足于打造各类实用、有效的优质学习资源。同时,从构建基于“学习元”的资源,到共建共享模式以及面向学习过程的资源开发,不断拓展资源建设理念,丰富资源建设内涵,真正提高学习资源的利用率,促进终身教育和学习型社会的建设。

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)[Z].

[2]杨现民,余胜泉,王志军.学习元与学习对象的多维比较研究[J].开放教育研究,2010(12):25-32.

[3]郭敏.基于SNS的网络交互模式研究[J].河北广播电视大学学报,2013(2):93-95.

[4]胡卓君.创建开放大学存在的认识误区与对策研究[J].中国远程教育,2011(6):39-41.

[5]李霞,王华东.多元化网络资源建设模式的探讨与研究[J].中国教育信息化,2008(1):50-52.

(编辑:王晓明)

G434

A

1673-8454(2015)15-0046-03

河北省教育厅高等学校人文社会科学研究课题“信息环境下开放大学学习资源建设研究”(课题编号:SZ131014)研究成果之一;国家开放大学教学研究中心立项课题 “基于翻转课堂的开放大学在线教学的探索研究”(课题编号:Q 0080A-114Z)研究成果之一。