中国“国家治理体系”与“全球治理体系”统一问题研究导言

——中国道路的哲学基础和世界意义

常 青

(中共中央党校,北京 100091)

中国“国家治理体系”与“全球治理体系”统一问题研究导言

——中国道路的哲学基础和世界意义

常青

(中共中央党校,北京 100091)

十八届三中全会作出决定要全面深化改革,这标志着中国目前的“国家治理体系”要进入一个剧烈变化时期。这是一个极其关键的时期,这是一个改变世界的时期。现有中国“国家治理体系”的形成经历了复杂的历程,大致经历了三个阶段。现有“全球治理体系”由英国和美国接力建立,建立过程中经历了世界范围内的两次力量转换,形成了以美国为主导的“全球治理体系”。笔者赞同西方学者的观点,认为“国家治理体系”和“全球治理体系”没有本质上的区别,但就“全球治理体系”的本质提出了马克思主义的观点。基于“国家治理体系”和“全球治理体系”演进的历史事实,根据线形、进步的社会历史观,世界已经进入了这一演进阶段:强大的民族国家→联合国→全球国。那么,能够带领人类建立全球国的强大的民族国家指的是哪一国?综合来看,美国是第一候选国,但中国更有希望。从马克思主义理论的角度来说,我们弥补了一个空白,那就是找到了走向共产主义社会之前的“全球国”的环节,使我们向共产主义迈出了真实的一步。中国“国家治理体系”与“全球治理体系”因此而统一。

习近平;中国道路;“国家治理体系”;“全球治理体系”;马克思主义哲学

中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议提出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。这里提出了“国家治理体系”的概念。习近平总书记于2013年3月27日在彩虹之邦举行的金砖国家领导人第五次会晤时提出要积极参与“全球治理体系”。*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第324页。一改以往邓小平在1989年提出的“韬光养晦”*《邓小平文选》(第3卷),北京:人民出版社,1993年,第319-321页。策略。采取了主动参与全球治理体系的实际行动,提出了“一带一路”*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第316-317页。设想,要与国际合作,共同建设“丝绸之路经济带”,*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第287页。共同建设21世纪“海上丝绸之路”。*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第292页。

这就迫切地要求我们去研究中国的“国家治理体系”与“全球治理体系”相关问题。比如,什么是中国“国家治理体系”?什么是“全球治理体系”?二者各自如何形成?“全球治理体系”的本质是什么?未来的可能走向是什么?中国应该如何应对这种可能的走向?下面分而述之。

一、什么是中国“国家治理体系”?什么是“全球治理体系”?

关于中国“国家治理体系”,习近平总书记指出:“国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排,也是一整套紧密相连、相互协调的国家制度。”“同时,我们也要看到,相比我国经济社会发展要求,相比人民群众期待,相比当今世界日趋激烈的国际竞争,相比实现国家长治久安,我们在国家治理体系和治理能力方面还有许多不足,有许多亟待改进的地方。真正实现社会和谐稳定、国家长治久安,还是要靠制度,靠我们在国家治理上的高超能力,靠高素质干部队伍。我们要更好发挥中国特色社会主义制度的优越性,必须从各个领域推进国家治理体系和治理能力现代化。”*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第91-92页。

关于“全球治理体系”,习近平总书记指出:“不管全球治理体系如何变革,我们都要积极参与,发挥建设性作用,推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展,为世界和平稳定提供制度保障。”*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第324页。“要稳步推进国际经济金融体系改革,完善全球治理机制,为世界经济健康稳定增长提供保障。亚洲历来具有自我变革活力,要勇做时代的弄潮儿,使亚洲变革和世界发展相互促进、相得益彰。”*习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第330页。

关于中国“国家治理体系”和“全球治理体系”,习近平总书记已经表述得非常清楚。

现有“全球治理体系”,又称“国际治理体系”,是指包括国际经济金融体系在内的一系列政治、经济、军事等国际制度。该体系是二战后由美国设计并主导的,建立了包括联合国、北约等政治、安全机制以及以美元为核心的世界经济、金融体系的一系列国际制度。这些制度大致可以分为两个部分:一部分反映了全球社会的普遍意志,例如联合国制度,这是以《联合国宪章》为依据建立起来的体现主权平等基本原则的国际制度。另一部分则主要反映的是西方国家的意志,例如世界贸易组织WTO(其前身为关税及贸易总协定,GATT),以及大家普遍关注的国际货币基金组织、国际刑事法庭等。这一部分组织主要服务于西方国家利益,反映着西方国家的价值观与偏好。但随着全球利益格局的不断变化,中国等非西方国家也逐步加入了世界贸易组织WTO等国际组织。这些国际组织对各国发展都带来了有益作用。这就为我们积极参与“全球治理体系”提供了动力和理由。

二、中国“国家治理体系”如何形成?

从历史唯物主义出发来研究社会现象,应该本着历史和逻辑统一的分析方法,研究其发展历史,找出其规律。

经梳理,我们可以看到:中国“国家治理体系”的形成经历了复杂的历程。这一过程大致经历了三个阶段:第一阶段起始于父系氏族开始的炎黄时期,终止于1911年的辛亥革命;第二阶段起始于辛亥革命,终止于1978年的改革开放;第三阶段为改革开放后至今。

第一阶段,首先是炎黄到春秋时期,实行“部落联盟”、“诸侯分封”制,所谓“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。*《诗经·小雅·北山》。在权力更迭上先是“禅让”,后是“禹传子,家天下”。然后是战国时期,周王式微,七雄并起,秦并六国,秦朝成为中国历史上第一个统一的中央集权制国家。嬴政称“始皇帝”,分封三公九卿形成新的中央官制,大力推行郡县制,强力奠定了中国大一统封建王朝的统治基础。尽管历经王朝更迭,无数帝王,但直到晚清,仍然维持了这种统治格局,此所谓“百代都行秦政法”。*毛泽东1973年8月5日写的《七律·读〈封建论〉呈郭老》。这一阶段中国在世界历史上影响巨大:既有“明犯强汉者,虽远必诛”*《傅常郑甘陈段传》,“宜县头槀街蛮夷邸间,以示万里,明犯强汉者,虽远必诛”。《汉书》,北京:中华书局,1962年6月第1版。的昭告,也有“天可汗”*指唐太宗李世民。对当时世界实行的“羁縻统治”,*“羁縻政策”自秦朝建立郡县制起到宋、元交替时期前,中央王朝对少数民族实行的一种地方统治政策。“羁”就是采用军事力量和政治力量予以控制,“縻”就是以经济、政治和物质利益予以笼络。还有元朝“黄金家族”*指的是纯洁出身的蒙古人,即蒙古奇源(乞颜)部元太祖孛儿只斤氏铁木真后裔。例如,成吉思汗和他的直系后裔是术赤、察合台、窝阔台、拖雷四人。对欧亚大陆的控弦。这就是当时的“全球治理体系”。直到1840年鸦片战争,八国联军火烧圆明园,封建治理体系逐渐瓦解,直至辛亥革命清王朝终结。

第二阶段,此阶段前期,两种思潮在中国共生:一是打起“三民主义”旗帜的资产阶级革命思潮,二是十月革命一声炮响送来的“马克思主义”思潮。经过“八年抗战”、“十年内战”,最终中国人民选择了毛泽东领导的中国共产党和人民解放军,建立了中华人民共和国。后又经过“公私合营”、“三反五反”等运动,完成了社会主义改造,最终建立了以公有制为基础的高度集权的计划经济制度以及相应的政治文化制度。这一阶段的特点是“一边倒”地学习苏联经验,后来又在国际斗争中提出了“三个世界”划分,中国加强了同第三世界国家的团结,共同反霸,共同加强在世界政治格局中的国际地位。

第三阶段,从十一届三中全会起,先后经历了“邓小平理论”、“三个代表”重要思想和“科学发展观”,形成了“中国特色社会主义理论体系”,在此理论体系下形成了中国目前的“国家治理体系”。十八届三中全会作出决定要全面深化改革,这标志着中国目前的“国家治理体系”要进入一个剧烈变化时期。这是一个极其关键的时期,也是一个改变世界的时期。

三、目前“全球治理体系”如何形成?

现有“全球治理体系”是在第二次世界大战后建立起来的,是在以西方为主的大国意志下建立起来的,主要反映的是西方大国的利益。所以我们的研究就要着眼于西方大国,而且必须着眼于最重要的西方大国,那就是先后兴起的英国和美国。首先建立了以英国为主导的“全球治理体系”;后经过第一次世界大战和第二次世界大战,建立了以美国为主导的“全球治理体系”;期间经历了“苏联争霸”的插曲。

(一)以英国为主导的“全球治理体系”

以英国为主导的“全球治理体系”的形成大致可以分为两个阶段:第一阶段始于14、15世纪封建农奴制解体时期,终于16世纪英国资本主义形成。这一阶段对应于我国的元朝到明朝中期。第二阶段始于16世纪的海外扩张,终于1914年8月第一次世界大战。

第一阶段是资产阶级兴起时期,是英国农业革命开始时期,最明显的标志是“圈地运动”,该运动是英国政府的一项制度安排。英国新兴的资产阶级和新贵族通过暴力把农民从土地上赶走,强占农民的份地和公有地,剥夺农民的土地使用权和所有权,限制或取消原有的共同耕地权和畜牧权,把强占的土地圈占起来,变成私有的大牧场、大农场。通过这种“羊吃人”的方式完成了土地兼并,导致了大规模失地农民的出现,为资本主义发展准备了土地和劳动力,也在政治体制上完善了君主立宪体系。

第二阶段是以英国为主导的“全球治理体系”建立时期。随着16世纪到18世纪世界地理大发现和新航道的开辟,1801年,英国开始疯狂进行海外扩张。18世纪60年代,英国的工业革命开始,一直持续到19世纪30年代。70年的大发展使资本主义工场手工业过渡到机器大工业阶段。英国于1914年成为世界第一殖民大国,伦敦成为世界最大的金融中心。1914年,英国殖民地面积达3350万平方千米,相当于全球陆地面积的1/4,占各列强殖民地总和的1/2,是本土面积的100多倍。殖民地人口近4亿,是本国人口的9倍,殖民地范围包括各大洲,是当时最大的殖民帝国。英、法主导的国际联盟标志着当时“全球治理体系”的存在。

(二)以美国为主导的“全球治理体系”

以美国为主导的“全球治理体系”的形成大致可以分为三个阶段:第一阶段始于美国独立战争,终于第一次世界大战;第二阶段始于第一次世界大战,终于第二次世界大战;第三阶段始于美苏争霸,终于苏联解体。

第一阶段始于1775年4月的莱克星顿枪声,1776年7月4日大陆会议通过了由托马斯·杰斐逊执笔起草的《独立宣言》,宣告了美国的诞生。英国在1783年被迫承认美国独立。美国于19世纪40年代开始了工业革命,资本主义开始繁荣发展。1861年至1865年是美国南北战争时期,这场战争名副其实地成就了“一个国家的诞生”。 在政治体制上不断完善和发展联邦共和立宪体系。

第二阶段始于1914年6月28日萨拉热窝事件。*1914年6月28日(塞尔维亚国庆),奥匈帝国皇储费迪南大公夫妇在萨拉热窝视察时,被塞尔维亚青年加夫里若·普林西普枪杀。成为第一次世界大战的导火线。当时西方大国为争夺世界霸权和殖民地不断进行激烈斗争,形成了三对基本矛盾:法德矛盾、俄奥矛盾和英德矛盾。其中,英德矛盾是主要矛盾。以英、法、俄为首的协约国集团和以德、奥为首的同盟国集团展开生死搏斗。1917年,美国参战,协约国的阵营增加到27个国家。1918年11月,德国宣布投降,第一次世界大战以同盟国的失败而告终。但第一次世界大战并未解决战前所固有的各种基本矛盾,相反却又增加了战胜国与战败国的矛盾。德国痛恨《凡尔赛和约》的严酷条款。1938年3月,德国吞并了奥地利。1939年9月1日,以德国、意大利、日本法西斯等轴心国阵营和以英国、法国、苏联、美国等反法西斯同盟国阵营进行了第二次全球规模的战争。1945年5月9日,德国正式签署无条件投降书。1945年9月2日,日本政府代表在美国战舰“密苏里”号的甲板上签署无条件投降书,二战结束。1945年10月24日,《联合国宪章》开始生效,联合国正式成立。这也标志着以美国、英国、苏联为主导的新的“全球治理体系”的形成。

(三)“苏联争霸”的插曲

这是以美国主导的“全球治理体系”形成的第三个阶段。

1689年彼得大帝改革后,俄国不断走向强盛。俄国作为横跨欧亚两个大陆的“双头鹰”国家从来都不在世界政局之外。在欧洲和美国主导建立“全球治理体系”的过程中发挥着巨大的影响力。尤其是当其发展到苏联社会主义集团阶段,更是不可避免地走上了与美国争夺“全球治理体系”主导权的道路。1947年至1991年之间,以美国、北约为主的资本主义集团与以苏联、华约为主的社会主义集团之间展开了一系列的政治、军事斗争,史称“美苏争霸”。

1848年2月,马克思恩格斯发表《共产党宣言》。第一次世界大战期间的1917年11月7日,列宁和托洛茨基领导布尔什维克发动十月革命建立了人类历史上第一个社会主义国家俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。1922年12月30日,苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)成立。苏联宪法规定苏联是一个联邦制国家。二战后的1949年中华人民共和国成立,社会主义阵营空前强大。1955年,华约成立,标志着两极格局形成。由于核心利益和治理理念上的差异,两大集团之间的矛盾是必然的。1960年,中国和苏联关系恶化,中国实际上退出了“社会主义阵营”,从此“社会主义阵营”主要是指“苏联集团”,力量大大削弱。在西方发动的“和平演变”背景下,1989年发生了苏东剧变。*又称“东欧剧变”,西方社会称为“1989年革命”。指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,是斯大林模式的社会主义制度最终演变为西方欧美资本主义制度的剧烈动荡。1991年12月25日,苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职,次日通过决议宣布苏联停止存在。

从此以后,世界格局形成“一超多强”的局面,形成了以美国为主导的“全球治理体系”。

有人认为,随着中国、俄罗斯等金砖国家的兴起,以及上海合作组织等的成立,还有“全球反恐战争”的出现等,动摇了美国地位,世界走向了“多极化”。但是如果认为现在已经是现实,那么显然这是错误的。

四、“全球治理体系”的本质是什么?

美国学者海伦·米尔纳认为,国际制度和国家制度没有本质的区别,制度的作用主要取决于制度的合法性。*Helen Milner,“The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique”,Neorealism and Neliberalism,Critique,1993,pp.143-169。也就是说,西方学者认为“国家治理体系”和“全球治理体系”没有本质上的区别,关键是有没有合法性的问题。合法性实质上就是从社会契约论的角度出发考虑能不能达成契约的问题。一国之内达成的契约体系,就是“国家治理体系”;全球之内达成的契约体系,就是“全球治理体系”。

尽管我们承认“国家治理体系”和“全球治理体系”没有本质上的区别,因为“全球治理体系”是“国家治理体系”的扩展,但我们不能同意就此承认“全球治理体系”建立在所谓的“合法性”(即契约)的基础上。表面上看来,米尔纳的回答天衣无缝,但实际上非常肤浅。因为上帝不会和魔鬼达成契约,奴隶主不会和奴隶达成契约,印第安人不会和殖民者达成契约。契约只不过是饭店老板挂着的羊头而已,实际上他要卖的是狗肉,狗肉才是实际的东西。我们必须深挖,才能知道这狗肉到底是什么?也才能揭示“国家治理体系”和“全球治理体系”掩藏下的本质。要揭示这一本质,我们就必须到人类社会历史中去挖掘、去发现,否则我们就是唯心主义者,也就没有必要费尽心机地梳理出中国“国家治理体系”和目前“全球治理体系”的形成过程。

(一)“全球治理体系”是“国家治理体系”的扩展

首先,从中国“国家治理体系”的演进过程来看。部落纷争中,会以强的部落为首领形成部落联盟,主要以强的部落所实行的制度为基础进行联盟统治;诸侯纷争中,会以强的诸侯国为“天下共主”、为“霸”、为“雄”,实行统一治理。秦始皇统一中国后,统治力大大加强,治理区域远远超过以前的黄河流域,据《史记》记载除本土外,秦的影响力达到箕子朝鲜、匈奴、越南等外域,这种治理体系是远远超越“国家治理体系”的。唐朝的影响力更大,今东盟、今中亚都处于唐朝的“羁縻统治”之下,因此唐太宗才被称为“天可汗”,而当时西欧人正处于“黑暗时代”。*指中世纪早期的西欧历史。随着罗马帝国的衰落,大部分的罗马文明在这段期间遭到破坏,并且被蛮族文化所取代。怛罗斯之战*“8世纪,大食向中亚扩张的同时,中亚小国多次向唐求援,但唐无意经略葱岭以西,仅希望维持松散的朝贡关系。大食与唐仅发生过一次遭遇战,即怛罗斯之战,但此战对双方的政治格局影响不大,中国与阿拉伯帝国基本是以葱岭为界,保持着相对稳定的关系。”许海山主编:《亚洲历史》,北京:线装书局,2006年,第92页。表明了唐朝对中亚的直接影响力,可以说当时唐的统治制度就是一种“全球治理体系”。元朝在国内开中国行省制度之先河,作为宗主国,所属钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国与伊儿汗国四大汗国,国土横跨欧亚大陆,是确确实实的“全球治理”。

其次,15、16世纪西欧兴起,1688年光荣革命标志着英国的崛起,经过近300年的对外贸易、移民和战争,英国继荷兰、西班牙之后成为新的“日不落”帝国。“从1500至1763年的近代初期,是前几个时代中的地区孤立与19世纪欧洲统治世界之间的中点。”*[美]斯塔夫里呵诺斯:《全球通史》(第7版),董书慧等译,北京:北京大学出版社,2005年,第467页。这个时期,正是中国的元朝、明朝时期,东西方在世界上的力量转变正是发生在此时。明成祖时期万国来朝的局面在郑和下西洋之后转变。16世纪,新航路开辟以后,葡萄牙人于1511年占领了马六甲。1513年,葡萄牙国王派出一支对华使团前往中国,并在广州登陆,希望与明政府建交。这是西方国家第一次正式接触中国。从此,中国放弃了世界,但世界开始进入中国。同为君主立宪制国家的西班牙、葡萄牙、荷兰、英国强势走进世界舞台中央。大英帝国在19世纪初期鼎盛一时,领土遍及七大洲四大洋。大英帝国的殖民统治方式无疑是其英伦三岛统治方式的翻版,是一种松散型的非集权型的统治方式。在北美,英国使殖民地在政治、经济上自立,实行“间接统治”;在非洲和印度,英国保留了许多原有的土邦国;即使在英皇直辖殖民地,也保留了原有的部落、乡村等行政机构,并任用当地人为次级地方官员。第一次世界大战后,大英帝国各殖民地纷纷独立,又以独立国的身份加入了英国政府倡议和督导建立的和平组织“英联邦”,大英帝国不复存在。英王是英联邦的名义元首,不设中央政府,英国女王同时身兼包括英国在内的16个英联邦王国的国家元首,这就形成了一个现代版的共主邦联。“英联邦”目前仍然在“全球治理体系”中发挥着重要作用。

再次,北美13个殖民地脱离英国成功统一,最终作为美利坚合众国完成了从大西洋到太平洋的扩张。1787年美国召开制宪会议,1789年各州在确认宪法将在不久后修正并加入《权利法案》才接受了美国宪法。从此一个大胆的政治试验开始了,其内容是检验共和制能否在一个大国获得成功。*[美]斯塔夫里呵诺斯:《全球通史》(第7版),董书慧等译,北京:北京大学出版社,2005年,第611页。无疑美国的联邦共和制是成功的。第一次世界大战时,“许多欧洲人都期待美国的威尔逊和苏俄的列宁这两位非欧洲人的指导”。“当他(威尔逊)1918年12月踏上欧洲血染的土地时,广大民众以发狂的热情把他当作‘人类的国王’、‘救世主’、‘和平王子’来欢迎。”*[美]斯塔夫里呵诺斯:《全球通史》(第7版),董书慧等译,北京:北京大学出版社,2005年,第657页。西欧和北美在世界上的力量转变已经发生。1920年1月10日,《凡尔赛条约》正式生效,在威尔逊主持下国际联盟宣告正式成立。凡是在大战中对同盟国宣战的国家和新成立的国家都是国际联盟的创始会员国。但因与英、法争夺领导权失败,美国最终未加入国际联盟。国际联盟的主要机构有国联大会、行政院、秘书处和国际常设法院。这时的“全球治理体系”依然是英、法的欧洲治理观念。第二次世界大战爆发证明没有美国参与的国际联盟不能阻止法西斯的侵略行为。1940年6月13日,巴黎沦陷。1941年12月7日,日本袭击了美国珍珠港,奉行孤立主义的美国被迫参战,战局开始扭转。1946年4月,国际联盟宣告解散,财产和档案全部移交给美、英、苏主导的新组织联合国。美国及其英、法、日盟友开始领导世界,尤其是苏联解体后,美国主导的“全球治理体系”无疑确立。

从中国、英国和美国接力建立“全球治理体系”的过程分析来看,共同特点是:国家确立先进的国家体制,那么它的国力就上升。它的周边国家及与它关系密切的国家就学习这种体制并成为它的盟友甚或成为它的组成部分。然后同盟的力量就会增加,就会不断征服异族与扩张领地,直至它的制度统御能力达到极限而崩溃。它就会成为依据更先进的制度所建立的国家所领导的新的“国际治理体系”的组成部分。因此说,“全球治理体系”是“国家治理体系”的扩展。

(二)“全球治理体系”是“阶级矛盾不可调和的产物”

马克思主义认为,“国家是阶级矛盾不可调和的产物”。与此相对应,“国家治理体系”就是反映这种阶级矛盾的一系列国家制度。“全球治理体系”同样是“阶级矛盾不可调和的产物”。对于作为“天下共主”、“雄”、“霸”、“始皇帝”、“天可汗”、“黄金家族”的地主阶级的最高代表来说,他们的第一要务就是采取国家暴力压迫被统治阶级,维护自己的统治阶级利益。以他为代表的治理体系,无论“国家治理体系”也好,“全球治理体系”也罢,在他眼里都是一回事。只要和他的阶级利益相冲突,他就可以为了实现这种利益把“国家治理体系”不断扩大到“全球治理体系”。也可以因为要保证这种利益而把“全球治理体系”不断缩小到“国家治理体系”。周边藩国接受册封,“中华帝国”实行和亲,无非是最大的地主和周边大地主联合起来进行的一种压迫形式。只是说他们之间的利益随着发展,并不总是一致而已,因此导致了“治理体系”形式上的不断变化,而在本质上从来没有变化过。“国家治理体系”只不过是对直接统治人民的一种压迫方式,而“全球治理体系”只不过是全球最大统治者间接通过其他统治者实现的对他国人民的一种统治形式而已。

无论是大英帝国时期的殖民统治方式,还是后来的英联邦统治方式,宗主国英国总能获得大于统治本土人民的阶级利益。而这些附属国也能借助宗主国的军事政治力量实现对本国本地区的人民的统治,以实现共同的统治利益。为了自己的利益,资产阶级可以通过君主立宪的方式限制皇室的权力。为了自己的利益,资产阶级也可以把黑人奴隶卖到美洲,同时屠杀印地安人实行殖民统治。他们也可以为了自己的利益,把本国人民从自己的土地上赶跑,让他们成为失地的无产阶级,从而转变为资本所需要的廉价劳动力。同样,代表英国资产阶级利益的清教徒*英国的加尔文教信徒,属基督教新教的一个派别。16世纪末17世纪初,曾有些清教徒移居荷兰,后又有更多人迁往北美的英国殖民地。近世英、美等国的清教徒主要是一些标榜“不吸烟”、“不喝酒”、“不看戏”、“不跳舞”之类清规戒律的教徒。为了实现自己的阶级利益向王权发起挑战,反对君主立宪,主张共和政体,最后被迫逃亡到北美英属殖民地,继续斗争建立了美利坚合众国。美国大军火商有需要时总是不惜借助国家机器发动对外战争以保障自己的利益,对内压迫本国人民发明创造生产更多、更新的武器,美国的英、法、日盟友也充当打手参与其中掠夺他国人民。这种阶级斗争的极端表现是它们作为资产阶级国家对待作为无产阶级国家的行为,苏联解体就是这种资产阶级和无产阶级斗争的结果。这里绝不可能达成什么契约,也绝不可能有什么合法性。斗争的结果只能是:或者苏联融入以美国为主导的资产阶级领导的“全球治理体系”,资本主义俄罗斯联邦的成立就是例证;或者美国适应以苏联为主导的无产阶级领导的“全球治理体系”。苏联早就解体了,但“颜色革命”依然在发生。不是说被“颜色革命”除掉的国家就是正义的无产阶级的国家,就像我们不能说大英帝国保留的克什米尔国*大英帝国统治下,在非洲和印度,保留了许多原有的土邦国,例如:印度的海得拉巴国、克什米尔国,非洲的布干达王国、巴苏陀兰王国等。已经成为资本主义国家一样,而是说这些臣属国必须符合少数西方大资本家的利益而存在。

(三)“全球治理体系”是先进生产方式的集中体现

马克思主义认为,“经济基础决定上层建筑”,无疑“全球治理体系”作为“国家治理体系”的扩展,同样属于上层建筑范畴,决定于经济基础和生产力,即决定于生产方式。但和“国家治理体系”不同的是,“全球治理体系”决定于先进的生产方式,直到这种生产方式逐渐被淘汰掉,“全球治理体系”会因之发生变化。但并不是说只有先进的生产方式才能产生“全球治理体系”。因为毕竟曾经存在像元朝这样的统治,但是仅仅存在了97年,*元朝(1271-1368年)全称大元或蒙元,是中国历史上首个大一统的少数民族王朝。而且还不是稳定的统治过程;欧洲也曾一度遭受蛮族入侵,但都难成气候。因此,我们应当关注并集中论述前者。

在人类早期阶段,部落有很多个,但强大的部落为数不多,在中国史上只有最强大的部落首领才能成为部落联盟首领,要成为部落联盟首领则必须打败同样强大的竞争者才可以,而要打败同样强大的竞争者没有先进生产方式的保障是不可能的。因为军事是政治的延续,政治取决于生产方式,谁的生产方式先进谁的胜算才会越大。“黄帝战蚩尤”就是这种例证,姬轩辕*黄帝的本名。造房屋、阵法、器具、井田、衣冠、舟车、音律、医学等,蚩尤造弓箭、铜器、陶器等,神农氏衰落后,这二者在当时最强大,但姬轩辕明显在生产方式上占优势。在实际战争中,面对蚩尤喷出的滚滚浓雾,黄帝部落的士兵都迷失了方向,姬轩辕竟然能够发明指南车,使战争转败为胜。其更是说明了先进生产方式的决定性。姬轩辕被尊为“黄帝”、“天子”。后世的中国历代帝王们,甚至包括匈奴人、鲜卑人等,也都自称或被称为是黄帝的后裔。

为了更清楚地说明这点,我们不得不提到“全球治理体系”的第一次力量转换以及美苏争霸。

前文已经述及,第一次力量转换是元朝、明朝时期东西方在世界上的力量转换。当时元朝实行的是落后的农业生产方式,不但没有完成资本主义生产方式的转换,相反却是大力遏制资本主义萌芽。从郑和航海、与葡萄牙海战获胜,以及明朝当时占世界经济总量近1/2来看,明朝仍处于世界优势地位。但正如黑格尔所说,“凡是现实的都是合乎理性的,凡是合乎理性的都是现实的”。西欧先是通过“圈地运动”等为资本主义生产关系准备了土地和劳动力,然后又把指南针用于航海,18世纪60年代珍妮纺纱机的发明标志着工业革命的开始,生产力获得飞速发展。而此时的乾隆王朝还在固守封建皇权制度,视西方精密仪器为“奇技淫巧”。实际上此时东西方力量对比已经完成了转换。屈辱的“鸦片战争”只是迟一天早一天的事情。直至西欧各国竞争完成后,英、法建立新的“全球治理体系”,中国沦为其半殖民地。

尽管列宁论证了社会主义国家可以在落后国家建成。列宁指出:“世界历史发展的一般规律,不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性,反而是以此为前提的。”“那么,我们为什么不能首先在我国为这种文明创造前提……,然后开始走向社会主义呢?”*《列宁专题文集》,北京:人民出版社,2009年,第356-360页。“既然就世界范围来说存在着大工业,那么直接过渡到社会主义无疑是可能的。这个事实没有人能够否认……。”*《列宁全集》(第42卷),北京:人民出版社,1987年,第336页。但是要成为“全球治理体系”的主导者,就必须在生产力和生产关系两个方面占有绝对优势才可能,而二者必须能够组合成最佳的生产方式才有可能。苏联是社会主义国家,在生产关系上相对资本主义生产关系来说具有绝对优势,但是在生产力发展方面却处于劣势。拿最能体现生产方式优势的战争来说。1942年9月3日,在列宁格勒附近的梅尔斯堡遭遇战中,德军某坦克手一人驾驶的第315号虎式坦克就独自摧毁了苏军25辆坦克,虎式坦克的战斗力令苏联军方震惊不已。所以在美苏争霸中就出现了这样的现象。苏联可以发挥社会主义生产关系集中精力办大事,把重工业和军事工业发展到世界顶级,但是生产力不足以支持同时保障轻工业、民生工业的发展。于是,整个国家便陷入了畸形发展的歧途。而同时的美国却可以使二者平衡发展,并且保持世界最先进水平。不得不承认在生产力与生产关系协调发展下美国资本主义生产方式是最先进的生产方式。除了战争外,它可以采用的手段更多(如政治的、经济的、宣传的等)。例如,从某种意义上来说,苏联解体就是美国采取“和平演变”手段的结果。换句话来说,苏联是被美国基于先进生产方式的持续的综合的实力拖垮的。美国战胜了苏联,真正确立了目前的“全球治理体系”。

(四)“全球治理体系”是主导国“社会生活”的直接反映

按照马克思主义观点,比生产方式更基础的哲学概念是社会存在,但是苏联教科书中指出社会存在主要包括地理环境、人口因素和生产方式。而我们要讨论的问题远远超过了教科书中社会存在概念的范围,教科书中的社会存在不能概摄马克思“社会存在”意义上的诸多内容。解决问题的办法是回归马克思的另一个概念——“社会生活”,因为这一概念完全能够概摄区别于当下的个人意识和社会意识形式的诸多现象。“社会生活”还包括社会政治制度等,甚至物化的意识、石化了的意识(如考古发现中凝固在文物中的意识)等。*宫敬才:《马克思经济哲学研究》,北京:人民出版社,2014年,第313-314页。而“全球治理体系”是主导国“社会生活”的直接反映。也就是说,一国之所以能够主导“全球治理体系”,除了先进生产方式,还有别的因素,那就是地理环境、人口因素、政治制度和物化的意识、石化了的意识等,而且在某种程度、某种时间上来说,这些因素在一国能否取得主导地位发挥着至关重要的作用。

首先,我们可以看到地理因素的重要作用,尤其是在纷争时期。中国历史上,秦国就是典型的例子。秦穆公向西少数民族无人可敌称霸西戎;向东秦依函谷天险,六国军队“伏尸百万,流血漂橹”根本无法攻破。就是依据这样的地理优势,秦国不断安然发展,六国不断征战消耗被拖疲、拖垮,最后秦始皇完成了统一,建立了秦朝。也正是因为中华民族占据了亚洲东部的地理优势,北部、西北部为草原、荒漠,西部、西南部、东北部为崇山峻岭,东部、东南部为大海,才使异族难以入侵,从而保持了五千年文明。相比之下,印度、埃及、巴比伦、罗马、希腊因为没有天然的地理屏障而致异族多次入侵,文明中断。因此,由它们建立的“全球治理体系”只能是昙花一现。现代的美国在二战前长期奉行“孤立主义”,把活动主要集中在北美大陆,闷头发展本国的经济实力和军事实力。如果说美国不是因大西洋阻隔而远离欧亚大陆战场,那么它根本没有什么奉行“孤立主义”的条件,从而也不会有现如今主导世界的美国。这种地理因素目前仍然是美国的重大优势之一,美国可以通过其盟友控制打击它国,而它国却无能力直接攻击美国本土。

其次,我们可以看一下人口因素的重要作用。人口因素是社会凝聚力的重要表征。由于多种因素作用,中华民族长期融合,形成了以汉族为主的56个民族和谐共存的局面。汉族人口约占世界总人口的1/5,分布于世界各地。在我国大陆,汉族占总人口的92%;在台湾,占总人口的98%;在香港和澳门,分别占总人口的95%和97%。汉族也是一个历史悠久且从未中断过历史的民族,同时,还是世界上人口最多的民族。中华民族创造了璀璨的文明、巨大的经济总量。中国正是在这一人口因素的前提下,形成了大一统的封建帝国,绵延两千年,长期领导着世界。英国作为一个岛国,尽管它可以像成吉思汗一样建立一个土地面积巨大的大帝国,但它始终不能形成大一统的帝国,而只能通过间接统治的方式来实现。而且它也无法维持长期统治,实际上英国的确也一直没有放弃王国(United Kingdom)*全称为:大不列颠及北爱尔兰联合王国(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)。的称号,大英帝国(British Empire)只能算是鼎盛时期英国的一个“非正式帝国”称呼。原因之一就是英国本岛人口数量无法在大英帝国多种族组成中占主要地位,因此无法形成巨大凝聚力完成帝国统一。美国从根本上放弃了大一统做法。美国国内人口结构复杂,无法真正融合。城市是个异质社会,城市各种族、各阶层在一定程度上处于彼此隔离的状态,这在美国被称为种族马赛克。具体地说,各种族、民族以同质形式居住在特定的街区,彼此间以拼图形式存在,*刘建芳:《美国城市化进程中的城市问题及对策》,《山东社会科学》2003年第4期,第115页。种族歧视严重。美国最大的政治就是种族歧视问题。因此,美国对世界的统治只能是联合其盟友,借助各种组织,通过军事、政治、经济、文化等手段实行间接统治。

再次,我们要涉及一下政治制度。在同样的生产方式下,政治制度可以不同。如前文所述,英国、荷兰、葡萄牙、西班牙均实行的是议会制君主立宪制;法国实行的是半总统共和制;德国实行的是议会制共和制;美国实行总统共和制,是现存历史最悠久的宪政立宪共和国。在同样的生产方式下,政治制度占优者,在国家竞争中胜出的机会更大,更有可能主导“全球治理体系”。英国实行君主立宪制后,大大调动了资产阶级的积极性,开始了世界扩张。但它毕竟是一种君主制,英国女王是英联邦所有成员国的国王,名义上这些成员国都属于女王,而且女王是万代世袭的。所以这种制度总归是不彻底的,在调动积极性上是有限的。而总统共和制则不同,美国总统由竞选产生,每届四年,最多连任两届。这就客观上为更多党派、精英、阶级提供了掌握最高政权的机会,从而大大提高了其积极性。不但可以更好地推动生产力的发展,而且还可以直接统治更多人群,直接控制更大的国土面积。这就是我们前文所述及的第二次力量转换,即西欧和北美在世界上的力量转换。认为“人人皆祭司,人人有召唤”的清教徒当然不能见容于当时的英国社会,因此受到了残酷的迫害。天下之大,何枝可依?1620年9月,102名清教徒及其家属乘坐“五月花号”离开英国,经过两个多月的艰难航行,登上北美大陆,从此定居下来。这里没有国王、没有议会、没有刽子手,但却有适合资本主义发展的富饶物产和广阔土地。他们在这里获得自由,建立了一个没有国王和国教压迫的新的共和制国家。正是凭借这种优越的政治制度,美国才自然而然地取代了英国成为“全球治理体系”的主导者。

最后,我们要说到“社会生活”的另一个独特方面,即物化的意识、石化了的意识。在马克思的眼中,“社会意识”是指当下的个人意识和社会意识形式。那么物化的意识、石化了的意识显然不在此列。我们或者把它归为独特的一类,波普尔称之为“世界3”,或者把它归为“社会存在”的扩展范畴——“社会生活”。为了能更好地说明,我们可以举一个例子:电子计算机能够识别的是二进制机器指令,即把高电平记为“1”,低电平记为“0”,而由“0”、“1”组合成代表不同意思的机器语言。这样的指令难以理解、书写和记忆。这是第一代计算机语言。后来人们发明了汇编语言,使用不同符号来代表不同的机器指令,这样就非常接近于自然语言的要素,这是第二代计算机语言。如今采用的第三代计算机语言是面向对象的程序设计语言,如C++、java、VB、VC、Delphi等,编程者无需专业技术只需要点击按钮就可操作。高级语言的下一个发展目标是面向应用非过程化的程序语言,你只需要告诉程序你要干什么,程序就能自动生成算法,自动进行处理实现结果。对于我们非专业人士来说,我们只需要使用。我们知道或不知道这个由机器语言、汇编语言、高级语言的发展过程,我们知道或不知道这个通过机器语言、汇编语言、高级语言实现机器和人的交流过程,反之实现人和机器的交流过程,对于我们来说都不重要。对于我们的后代来说,他们甚至可能根本不知道什么是机器语言、汇编语言、高级语言,但他们一定会使用,而且比我们使用得更好。因为它们已经是前人意识的物化,成为了物化的意识。

“我们的祖先曾创造了无与伦比的文化,而‘和合’文化正是这其中的精髓之一。‘和’指的是和谐、和平、中和等,‘合’指的是汇合、融合、联合等。这种‘贵和尚中、善解能容,厚德载物、和而不同’的宽容品格,是我们民族所追求的一种文化理念。自然与社会的和谐,个体与群体之间的和谐,我们民族的理想正在于此,我们民族的凝聚力、创造力也正基于此。”*习近平:《之江新语》,杭州:浙江人民出版社,2007年,第150页。中华民族的“和合”文化正是我们独特的物化的意识,早已经成为我们的民族基因。正是这种基因同化了各种各样的民族,使各种文化现象都可在中国生根发芽,这种文化基因有益于我国文明延续至今,也有益于我国在晚清以前长期主导世界格局。但我们要清楚一点,这种基因不等于儒教、佛教、道教、伊斯兰教、基督教等,也不等于封建主义思想,更不等于各种迷信落后现象。不过这种基因却可以容纳以上意识,并对之进行调节以适应社会发展进步。“罢黜百家,独尊儒术”、“无为而治”等都是对这种基因的毒化。“文化大革命”可以砸烂“孔家店”,可以消灭“会道门”,但这种基因永远消灭不掉,因为“中国人”存在。

五、“全球治理体系”未来的可能走向是什么?

但丁说:“我的国家是全世界”。黑格尔认为,不同的民族国家在这一过程(世界历史)中尽显自己的“英雄”本色,但这些国家没有意识到,它们只不过是世界历史完成自己使命过程中的“工具和机关”。具体来说,世界历史的王国有四个:东方的、古希腊的、古罗马的和日耳曼的,只有日耳曼民族才能完成世界历史的重任。*[德]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆,1961年,第351-359页。马克思认为,“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中愈来愈扩大,各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式,交往以及因此自发发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底,历史也就在愈来愈大的程度上成为了世界历史。”*《马克思恩格斯文集》(第1卷),北京:人民出版社,2009年,第540-541页。分析以上观点,我们可以看出:但丁强调个人,“在最有才能的集团里边发展起来的世界主义,它本身就是个人主义的较高阶段”;*[瑞士]雅各布·布克哈特:《意大利文艺复兴时期的文化》,何新译、马香雪校,北京:商务印书馆,1979年,第129页。黑格尔强调民族,尤其认为日耳曼民族高于一切,这显然是一种民族主义毒素;马克思则认为生产方式是世界历史形成的决定性因素。但无论是谁,他们的结论是一致的,即世界历史的演进整体过程是:个人→民族→国家→世界历史(全球治理体系)。这与我们前文分析的结论是一致的。中国父系社会开始后的演进过程为:个人→部落→部落联盟→强大的诸侯→天下。中国父系社会后期到封建社会的演进过程为:华夏民族的某一部分(通常是某一姓,如嬴秦)→强大的诸侯(雄、霸等)→朝代→天下。这就是我们所说的“修身齐家治国平天下”*《礼记·大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”的过程。中国明朝后的英国的演进过程为:伊丽莎白女王→民族国家→君主立宪国家→大英帝国(英联邦)→国际联盟。英国后的美国的演进过程为:逃离英国的102名清教徒→美利坚合众国→联合国。

弗格森说:“自然产物的形成往往是个渐进的过程。植物的生长始于嫩芽,动物的成长始于幼畜。后者是活动的,其能力与活动相长,它们所做的事情取得进展的同时,它们从中获得的能力也提高了。就人类而言,这种发展比任何其他动物的发展都强,可以持续到更高的水平。不仅个人要从幼婴阶段进入成人阶段,而且整个人类也要从野蛮阶段进入文明阶段。”*[英]弗格森:《文明社会史论》,林本椿、王绍祥译,沈阳:辽宁教育出版社,1999年,第1页。马克思认为:“问题本身并不在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达国家向工业较不发达的国家显示的,只是后者未来的景象。”*《马克思恩格斯全集》(第44卷),北京:人民出版社,2001年,第8页。我们前文关于“国家治理体系”和“全球治理体系”演进的历史事实同样支持和印证了这种线形、进步的社会历史观。因此,我们可以据此大胆推测“全球治理体系”未来的可能走向是:个人→民族→国家→全球国。再细化一些为:个人→部落→诸侯国→强大的诸侯(雄、霸等)→封建王朝(民族国家)→强大的民族国家→全球国。我们可以看出,所谓“部落联盟”不过是为“部落”成为“诸侯国”而做的准备;所谓“天下”不过是为“民族”成为“民族国家”而做的准备。因此,所谓的“联合国”当然只不过也是为“民族国家”成为“全球国”所做的准备而已。由此我们可以得出“全球治理体系”的演进过程是:部落联盟→天下→联合国→全球国。

那么,此种推论是否是痴人说梦?回答是否定的。

马克思早就向我们揭开了其中的秘密,那就是生产方式对社会发展的决定性作用,尤其是近代以来。“例如,在英国发明了一种机器,他夺走了印度和中国的千千万万工人的饭碗,并引起这些国家的整个生存形式的改变,那么,这个发明便成为一个世界历史性的事实;同样砂糖和咖啡在19世纪具有了世界历史的意义,是由于拿破仑的大陆体系所引起的这两种产品的缺乏推动了德国人民起来反抗拿破仑,从而就成为光荣的1813年解放战争的现实基础。”*《马克思恩格斯文集》(第1卷),北京:人民出版社,2009年,第540-541页。可以看出,生产方式决定了直接统治可以在多大范围内建立。在原始的刀耕火种年代,直接统治至多只能在部落内实现。而在青铜器铁器时代,人们可以耕种、制造更多物资,可以造车、造船大规模转运物资,可以制造武器征服更大的世界,诸侯国得以建立。火药、造纸术和印刷术等的发明,可以保存和大规模传递人类精神文明信息,可以使更多人群知道来自皇帝的旨意,民族国家得以建立。同样,装有指南针的轮船、瓦特蒸汽机车、用火药造成大炮等,已经让地球变成了村落。更不用说核能、高速铁路、航天、现代信息通讯工具、信息技术革命及互联网经济的发展等,马克思所预言的“世界市场”、“全球市场”已然形成,全球一国统治已经完全具备基础。马克思在《政治经济学批判》序言中指出:“所以人类始终只提出自己能够解决的任务,因为只要仔细考察就可以发现,任务本身,只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候,才会产生。”

不但如此,人们在世界范围内也做了相应的制度准备与实践:这就是联合国的诞生和《联合国宪章》的制定与施行;欧盟的成立和用《里斯本条约》(欧盟新条约)取代《欧盟宪法条约》的区域制宪实践*2007年10月19日,欧盟非正式首脑会议通过了欧盟新条约——《里斯本条约》,于2007年12月13日由欧盟各国首脑在里斯本签署。《里斯本条约》取代了2005年在荷兰和法国全民公决中遭否决的《欧盟宪法条约》。以及诸如上海合作组织、金砖国家等的实践,这是“全球国”成立的前奏曲。正是在践行“部落联盟→天下→联合国→全球国”这一“全球治理体系”的演进过程。

六、中国应该如何应对这种可能的走向?

从以上分析来看,世界已经进入到了这一演进阶段:强大的民族国家→联合国→全球国。那么能够带领人类建立全球国的强大的民族国家指的是哪一国?有人想当然地认为是美国。原因是列宁曾经认为帝国主义是垂死的、腐朽的、寄生的资本主义。“根据以上对帝国主义的经济实质的全部论述可以得出一个结论,即应当说帝国主义是过渡的资本主义,或者更确切些说,是垂死的资本主义。”*《列宁全集》(第27卷),北京:人民出版社,1987年,第411-439页。但如今许多发达资本主义国家在各方面都有很大发展,人民生活显著提高,社会相对稳定,看不出垂死的迹象。相反,苏联却在1991年轰然解体。其实,早在1859年马克思就在《政治经济学批判》序言中指出:“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的……。资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一个对抗形式,这里所说的对抗,不是指个人的对抗,而是指从个人的社会生活条件中生长出来的对抗;但是,在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力,同时又创造着解决这种对抗的物质条件。”*《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,1995年,第32-33页。正如马克思所预言,资本主义社会形态所能容纳的全部生产力是巨大的。为了克服固有矛盾,不断释放生产力,美国一直在调整自己的方略。由自由放任资本主义向国家资本主义发展,由亚当·斯密走向凯恩斯主义,由实行放任自流的经济政策到实行国家直接干预经济,由“看不见的手”到宏观调控。美国保持了生产力的持续发展。比较来说,既然中国封建王朝历经更迭却仍然能够持续2133年,那么资本主义国家为什么不能存在更长时间?要知道,从1598年世界上第一个资本主义国家荷兰诞生到现在,资本主义国家才仅仅存在了417年。何况,影响国家存在的因素还有很多,主要的有我们前文已经提到的地理因素、人口因素、政治制度、民族基因。所以,苏联的崩塌不能成为美国能够带领人类建立全球国的理由。至于苏联垮台的原因,我们在前文已经分析过,不再复述。美国的胜利也不能被认为是理由,因为美国仅仅立国241年。

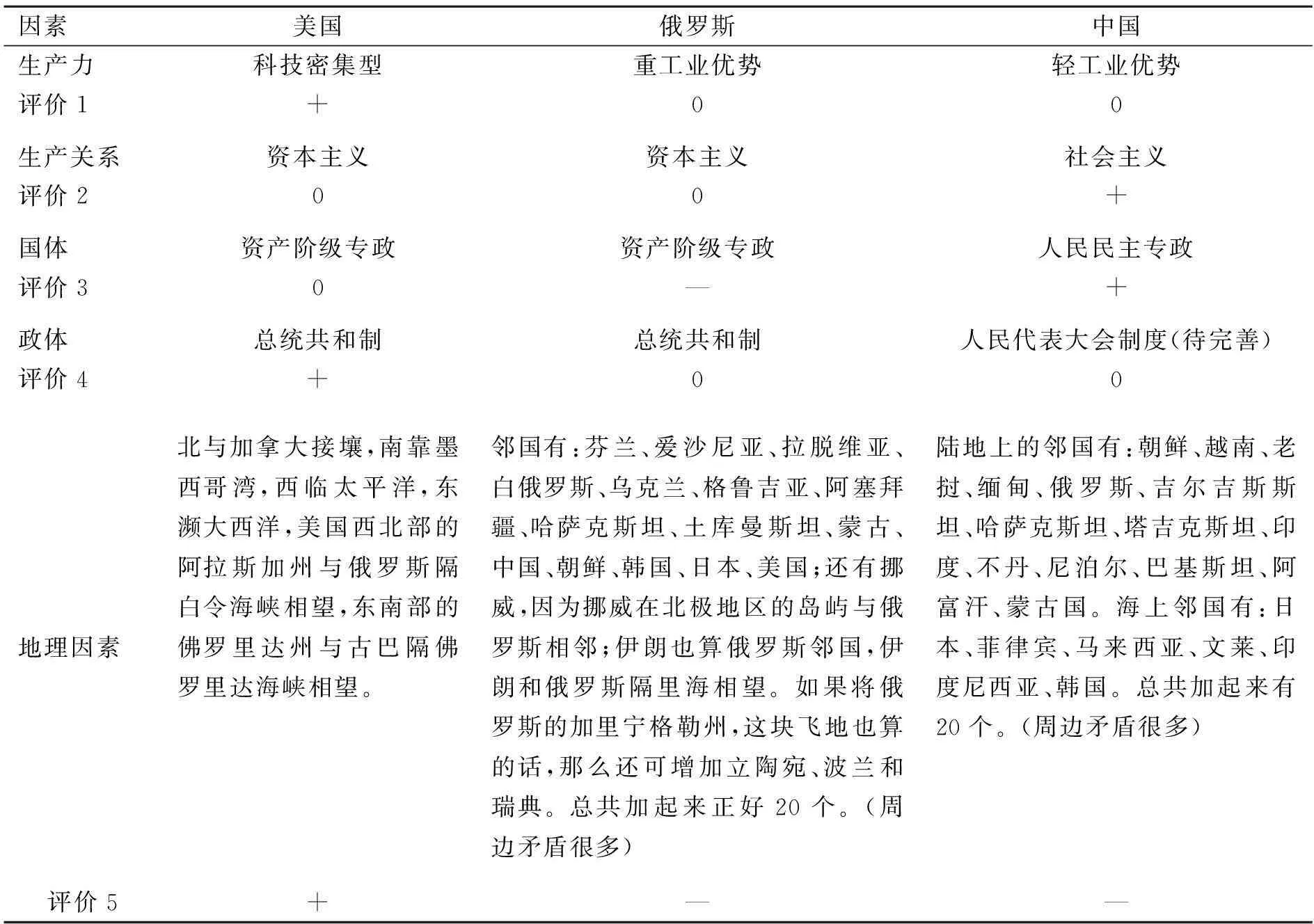

事实是,资本主义国家的固有矛盾一直存在,经济危机仍然不断发生。尤其是2008年8月,美国房贷两大巨头——房利美和房地美股价暴跌引发的巨大金融危机至今没有好转,导致世界经济持续低迷至今。相比较而言,尤其是从美苏争霸中苏联迸发出的可怕力量,我们可以看到苏联作为社会主义国家的优势。但无疑,美利坚合众国是首要备选国之一。另外,尽管苏联灭亡了,但是还存在同为总统共和制的俄罗斯联邦以及同为金砖国家的中国、印度、巴西等国家,还有西方阵营中的法国、德国、日本等国家。下面让我们通过表1关键因素图表分析方式,确定一下究竟哪国是第一候选国。

表1 全球国可能的先锋民族国评价体系

①《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,1995年,第32-33页。

续表1 全球国可能的先锋民族国评价体系

说明:1.该体系基于历史唯物主义(实践唯物主义、唯物史观、群众史观)而设立;2.该体系从历史出发选择了西方的代表美国、东方的代表中国和横跨欧亚的俄罗斯作为标的民族国家进行比较;3.该体系涵盖生产力、生产关系、国体、政体、地理因素、人口因素、民族基因7个比较因素;4.该体系中每个因素具有3个评价结果:“+”表示3个国家中最优, “—”表示3个国家中最差,“0”表示3个国家的中间状态;5.该体系根据每个国家各因素所获评价进行了总评价;6.笔者在可达的范围内搜集了各国的相关材料。

经表1的比较我们可以看出,美国发展均衡,目前没有硬伤。它有三个强项:一是生产力,二是总统共和制政体,三是地理因素优势,另外四个因素不拖后腿。总评价为“3(+),4(0)”。中国有四个强项:一是社会主义生产关系,二是人民民主专政政体,三是人口因素,四是民族基因,另外有一个拖后腿的地理因素。总评价为“3(+),2(0)”。综合来看:美国因为没有硬伤,的确是第一候选国,但因为存在4个(0)评价,未来发展存在较大变数;中国因为有硬伤,只能暂排第二,但因为存在2个(0)评价,那么比较来说未来发展相对可控。

中国硬伤在于地理因素,即历史上形成的与周边众多国家的领土纷争问题。在中华民族的发展过程中,“表里山海”的地理因素曾经是一个相当大的优势,但随着越来越先进的生产方式的出现,这一因素逐渐演变为一大劣势。封建统治者认为高筑长城、禁海封渔就能千秋万代,实际上都抵挡不住“八国联军”、“坚船利炮”。这再一次论证了对立统一规律的正确性。今天你所倚仗的优势,明天可能就是你因此失败的劣势。所谓“祸兮福之所伏,福兮祸之所倚”。再有,谁能想到历史上的俄国会有180度转变呢?“那时,俄国是欧洲全部反动势力的最后一支庞大后备军;美国正通过移民吸收欧洲无产阶级的过剩力量。这两个国家,都向欧洲提供原料,同时又都是欧洲工业品的销售市场。所以,这两个国家不管怎样当时都是欧洲现存秩序的支柱。今天,情况完全不同了!”*《共产党宣言》,北京:人民出版社,1997年,第5页。俄国后来却成为第一个社会主义国家,成为了反对资本主义国家的“领头羊”。因此,问题涉及太多国家,属多变量问题,我们很难一时拿出很好的解决办法,也只能走一步看一步,而且还不能影响我国发展大局。因此,这不是主要矛盾。

中国的主要矛盾在于剩下的2个(0)评价,即发展生产力和完善政体的问题。以前我们把注意力集中于发展生产力,疏忽了人民代表大会制度的完善。由此,引起了一系列严重的社会问题,如贫富差距过大、贪污腐败严重、阶层利益固化、社会保障不足、道德诚信滑坡等。但其实马克思、恩格斯早已指出,上层建筑对经济基础有强大的反作用力,生产关系又可以促进生产力的发展。拿苏联来说,如果不是借助苏维埃制加盟共和国制,就凭目前俄罗斯“3(0),4(—)”的总评价,怎么可能与美国“冷战”半个世纪,形成名副其实的“两极格局”呢?只是因为苏联急于争霸,透支了社会主义生产关系优势,使生产力畸形发展,而无法保障社会主义经济基础的存在,最终导致了上层建筑倒塌。拿美国来说,如果不是借助优于英国的政治制度,怎么可能在远低于英国生产力的情况下超越英国呢?这个前文有论,不再赘述。当然,得益于远隔英国本土的地理优势也是一个重要原因。但总的来说,胜出英国还是因为美国的宪政联邦总统制共和制优于英国的议会制君主立宪制,从而大大调动了人们的积极性。所以,“依托我国的四大强项,完善人民代表大会制”才能真正造就先进的生产方式,到那时,处于劣势的“地理因素”将转变为明显的“地理优势”。

让人欣喜的是,中国共产党第十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,要“全面深化改革……,进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力,坚决破除各方面体制机制弊端,努力开拓中国特色社会主义事业更加广阔的前景”。为贯彻落实党的十八大作出的战略部署,加快建设社会主义法治国家,十八届中央委员会第四次全体会议研究了全面推进依法治国若干重大问题,通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,指出“全面推进依法治国……,促进国家治理体系和治理能力现代化”,迈出了关键性的一步。

七、结语

通过以上论述,从马克思主义理论的角度来说,我们弥补了一个空白,那就是,找到了走向共产主义社会之前的“全球国”的环节,使我们向共产主义迈出了真实的一步。马克思说:“交往的任何扩大都会消灭地域性的共产主义。共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动,在经验上才是可能的,而这是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的。”“共产主义一般只有作为‘世界历史性的’存在才有可能实现。”*《马克思恩格斯文集》(第1卷),北京:人民出版社,2009年,第538-539页。中国作为地域性的共产主义,基于其“人口因素”和“民族基因”优势,完善政治制度,调动各方面的积极性,完全可能实现带领各民族建立“全球国”,只有这样,才能完成“一下子”同时发生行动进入共产主义社会的目标。而“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”*《共产党宣言》,北京:人民出版社,1997年,第50页。中华民族早有愿望:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身……。”*《礼记·大学》。其实,作为万物之灵长,每个人都是“欲明明德于天下者”。这样的愿望实现途径与“全球国”的建立不谋而合。中国“国家治理体系”与“全球治理体系”因此而统一。

[责任编校:金莹]

Introduction to the Unity of China’s “State Governance” and “Global Governance”

——The philosophical basis and the global significance of Chinese Road

CHANG Qing

(PartySchoolofCentralCommitteeofCPC,Beijing, 100091,China)

The Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee made the decision to comprehensively deepen the reform, which indicates that China’s “state governance” will enter a period of dramatic change. Current “state governance” in China has experienced three complex stages, while the “global governance” at present has gone through two power delivery from Britain to America. It is admitted that there is no difference between “state governance” and “global governance” in nature. However, Marxist historical viewpoints shows that the world is now on a stage of evolution: powerful nation state→the united nations→global nations. China has found the link from “global nations” to the communist society and taken a real step to communism according to Marxist theory. Thus China’s “state governance” and "global governance" are unified.

XI Jing Ping; China’s Road; “state governance”; “global governance”; Marxist philosophy

D630;D25

1009-3311(2015)05-0022-15

2015-05-05

常青,中共中央党校,在读博士。