中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式及效果评估

——以北京外国语大学日语系为例

魏 然

(北京外国语大学 日语系,北京市 100089)

中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式及效果评估

——以北京外国语大学日语系为例

魏 然

(北京外国语大学 日语系,北京市 100089)

本文以北京外国语大学日语系为例,结合访谈与问卷调查法,总结了中高级日语精读课思辨能力培养教学模式,并评估了其效果。首先,通过对教师的访谈,按分析、推理和评价技能的分类维度,归纳出了段落概括、小组轮流讲解文章、教师进行理论、方法多角度补充等12种教学模式。对这些模式效果评估的问卷统计显示:画概念图等个性化的模式满意度较高,同课型教师应加强横向联合;同时,应将思辨能力培养与学生需求相结合,课堂时间与课外工作应有效衔接。

日语精读课;思辨能力;教学模式;评估 1

目前,国内开设日语专业的高校约有500多所,日语已成为非通用语种中学习人数较多的语种。外语教学中的核心课型之一为精读,相对于其它课型也较受学生的重视。因此,精读课堂的授课模式及效果对学生各方面能力的培养和提高都起着相对重要的作用。特别是中高级日语阶段,学生们已经初步摆脱了初级阶段的发音、词汇、基础语法等语言方面的学习,文章内容的分析与理解成为授课内容的重点之一。在此阶段,精读课能够且应该更多地向思辨能力的培养倾斜。在此背景下,本文针对“中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式及评估”开展研究,以北京外国语大学日语系为例,总结中高级日语精读课培养学生思辨能力的教学模式,并分析学生对这些模式的反馈。

北京外国语大学日语系创建于1956年,本科生教育分高起点班及零起点班,前者面向各省市重点外国语学校招收日语考生(一个班),后者通过全国统一考试选拔(两个班),每届共计三个班,总人数为70~72人。据中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心2016年2月联合推出的《2016年中国大学及学科专业评价报告》显示,在全国日语专业排行榜中,北京外国语大学名列第一①。因此,将北京外国语大学日语系作为案例进行分析,在日语这一非通用语种的教学研究方面具有一定的代表意义和示范意义。

一、关于思辨能力的研究现状

1998年,黄源深(1998)首次指出中国外语专业学生患有“思辨缺席症”。之后,学界开始关注外语专业学习的思辨能力现状,并对思辨能力的定义及理论框架、量具研究、教学模式等方面开展了深入的研究。

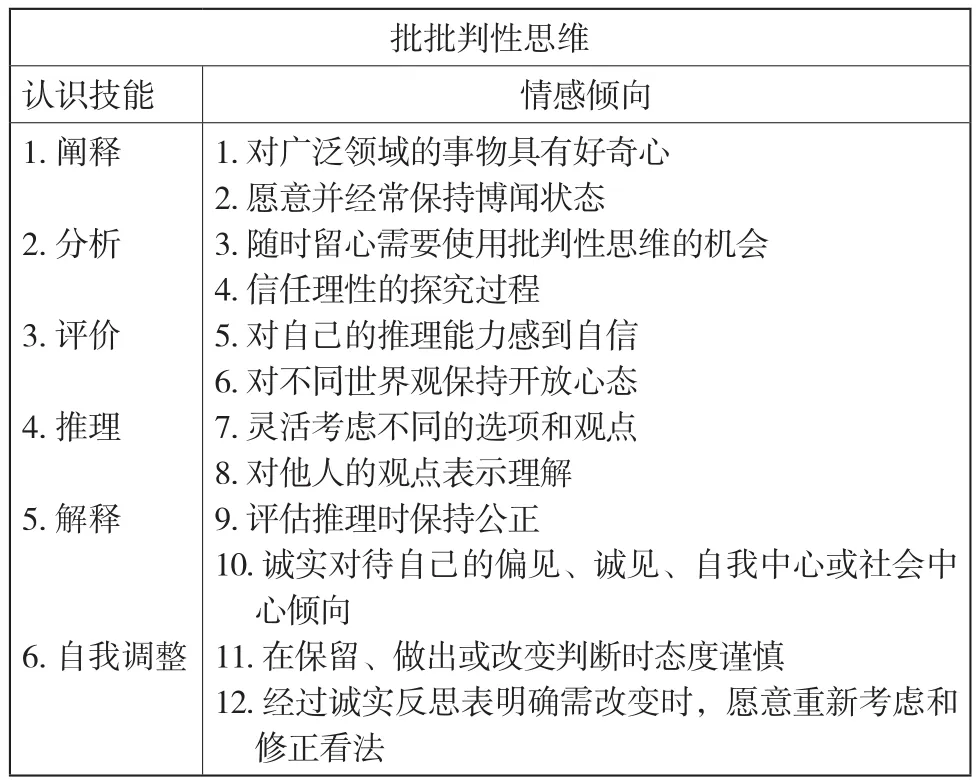

关于思辨能力的定义及理论框架,在教育学领域较有影响力的有德尔斐报告(Facione,1990)提出的二维模型及Paul & Elder(2001)的三元框架。德尔斐报告认为,批判性思维是一种“有目的的、自我调节的判断”,包括认知技能和情感倾向两个维度(Facione,1990)(表1)。

表1 德尔斐报告的“批判性思维二级模型”

而Paul & Elder(2001)的三元框架则认为批判性思维包括三个组成部分:逻辑要素、智力标准和智力特征(图1)。智力标准的提出是这一框架的重要贡献,即强调逻辑要素(相当于应用认知技能时所需的元素)必须以这10条标准加以衡量,强调要“提出重要问题”,“收集相关信息”,“测试理据充分的结论和解决办法”等。而思维能力的提升要同时伴随着智力特征的提高,否则高效的思维能力也是无果而终。

图1 Paul & Elder(2001)关于思辨能力的三元框架

Paul & Elder(2001)的三元框架比德尔斐报告提出的二元模式多了智力标准,有助于对思维能力进行客观的评估,但如学界所指出的,10条标准稍显繁琐,可以适当精简。

文秋芳(2009)参考了国内外关于思维能力的理论框架,构建了关于思辨能力的层级理论模型,制订了考察思辨能力的量具。此模型包括第一层次的元思辨能力(自我调控能力)和第二层次的思辨能力。思辨能力包括认识和人格特质两个维度。认识包括思辨技能和标准两个部分,而思辨技能由分析、推理和评价三个主要类别构成,判断这些技能的主要标准有:精晰性、相关性、逻辑性、深刻性和灵活性。人格特质指人惯常的内在动机,其中包括好奇、开放、自信、正直、坚毅。文秋芳(2009,2014)还运用此模型对英语专业学生、文科生、理科生的思辨能力做出了实证研究,得出了外语专业学生总体思辨倾向和积极程度显著高于文科生,也稍稍高于理工生的结论。

而思辨能力培养的教学模式方面,孙中有(2011)总结并细化了教学改革方案,如逐步压缩英语技能课程、用“内容依托式”课程替代传统的英语技能课程、系统建设语言学、文学、文化、国别研究方面的专业课程等。从课型角度,分别有学者从英语演讲(高一虹,1999;任文,2013;王曙,2014)、口语(文秋芳,1999)、作文(文秋芳 刘润清,2006)、翻译教学(余国良,2010)、文学(段国重,2010)等不同课型角度反思了英语专业“思辨缺席”的问题,并提出了不同课型的解决途径。相比于英语这一通用语种的研究积累,日语等其它非通用语种则鲜见思辨能力培养方面的研究。

二、研究设计

本研究采取访谈与问卷调查相结合的方法,具体研究设计如下。

(一)对中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式的访谈与总结

首先,对中高级日语精读课的范围进行一下界定。就北京外国语大学日语系目前的课程设计来看,无论高起点班还是零起点班,精读课的设置都限于大一与大二年级。高起点班相当于精读课的课程名称为“中级综合日语”(大一上)、“高级综合日语”(大一下)、“日本文化解读”(大二上)、“日本文学解读”(大二下);零起点班相当于精读课的课程名称为“综合日语1”(大一上)、“综合日语2”(大一下)、“综合日语3”(大二上)、“综合日语4”(大二下)。本研究将高起点班大一至大二的精读课、零起点班大二下的精读课界定为“中高级日语精读课”,原因在于高起点班学生在初高中有学习日语的基础,绝大多数已经拥有日语N1资格证书,从课程名称也能看出进入大学阶段的日语精读课属于中级向高级进阶的阶段;而零起点班进入二年级下学期,因其使用的教材『中級から上級への日本語/由中级向高级进阶』与高起点班一年级上学期的教材一致,所以将其列入中高级日语精读课的范围。

为了总结并提炼北京外国语大学中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式,本研究对担任高起点班一、二年级、零起点班二年级下学期精读课的计五位教师进行了访谈。五位教师均为博士研究生学历,年龄分布为46~50岁两名,41~45岁一名,35~40岁两名,教龄分别为22年、21年、14年、6年及4年。访谈的题目围绕以下四个问题展开:1.精读课的主要流程;2.任课教师关于思辨能力的理解;3.在课堂上运用何种方法培养学生的思辨能力;4.学生的反馈如何。访谈集中在2015年7月进行,访谈的平均时间为35分钟左右,访谈均保留了录音。如上所述,思辨能力包含情感、人格特征维度,但因为在教学模式方面很难将这一维度细化成具体的方法,故本研究着重考察了思辨能力的技能方面。依据文秋芳等(2009)提出的层级模型,在总结教师们采取的思辨能力培养教学模式时,按三项核心技能(即分析技能、推理技能与评价技能)加以提炼。

(二)对中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式的效果评估

针对上一节中提炼出的教学模式在学生中的反馈如何,本研究采取了问卷调查法加以实证研究。调查问卷的实施时间为2015年8~9月,实施对象为当时北京外国语大学在学的高起点班一、二、三、四年级学生(人数分别为:24人、23人、23人、14人,共计84人)、零起点班二、三、四年级学生(人数分别为:49人、47人、47人,共计143人)。调查问卷的内容分为三部分,第一部分为调查对象的基本属性,包括入学年份、性别及日语基础(高起点班还是零起点班)。第二部分为调查对象对于思辨能力的基本理解,包括是否听说过这一概念、在何种课型的课堂上听教师提起过、学生对于思辨能力的理解,以及是否认为迄今为止的大学生活中思辨能力有所提高。

第三部分为调查问卷的核心部分,考察调查对象对思辨能力培养教学模式效果的评估。为了掌握调查对象对精读课的定位及需求,包括对培养思辨能力的重视程度,此部分首先调查了调查对象通过精读课最想提高的能力是什么。选项设计涵盖三个方面,分别为日语能力、思辨能力和扩大知识面。其中的日语能力细化为日语词汇量、日语语法和日语口头及书面表达能力;思辨能力细化为分析理解能力、逻辑推理能力、评价文本能力,调查方式为多选,最多选三项。接下来的调查内容为学生对各项思辨能力培养教学模式效果的评估。为了使调查题目浅显易懂,尽量避免因答题人不同而产生的理解偏差,对应精读课的教学步骤,制作问卷时将分析理解能力、逻辑推理能力、评价文本能力三项核心技能分别具体化为:1.对精读课文的段落理解、局部内容理解;2.对精读课文的整体内容理解、逻辑理解;3.对精读课文的评价、批判。从这三方面调查了在学生的认知中,上一节中访谈所提炼出的各项教学模式被采用的比率以及学生对各教学模式的满意程度。

本次调查问卷的分发通过网络调查问卷平台“问卷星”http∶//www.sojump.com进行,问卷的分发与回收得到了各班班主任及辅导员的协助。截止2015年9月30日,本次调查共回收180份问卷,剔除12份无效问卷,有效问卷为168份。

三、调查结果

(一)中高级日语精读课的思辨能力培养教学模式

如上所述,为了实现可操作化、避免因答题人不同而产生的差异,本研究将思辨能力三项核心技能(分析技能、推理技能、评价技能)分别具体为:1.对精读课文的段落理解、局部内容理解;2.对精读课文的整体内容理解、逻辑理解;3.对精读课文的评价、批判。依据对五位教师的访谈内容,关于对精读课文的段落理解、局部内容理解能力方面,主要总结出以下四种教学模式:一问一答、连环追问;逐句解释;图表阅读;段落概括。针对这四种教学模式,调查了在学生的认知中各模式被精读课所采取的比率。前者的调查结果如图2所示,即在学生的认知中,关于精读课文的段落理解、局部内容理解,逐句解释和段落概括中两种模式被采用的比率最高,约65%的学生认为精读课上采取了此种方法。其次,有近5成的学生认为教师采用了一问一答、连环追问这一传统的精读课堂教学模式。选择“其它”的有12人,按照学生填空的内容,这些方法包括学生讨论、教师对相关背景知识的介绍、同学分组讲解课文、教师随后点评、举例、学生解析、让同学互相提问解答等。

图2 关于精读课文的段落理解、局部内容理解能力的教学模式及被采用的比率

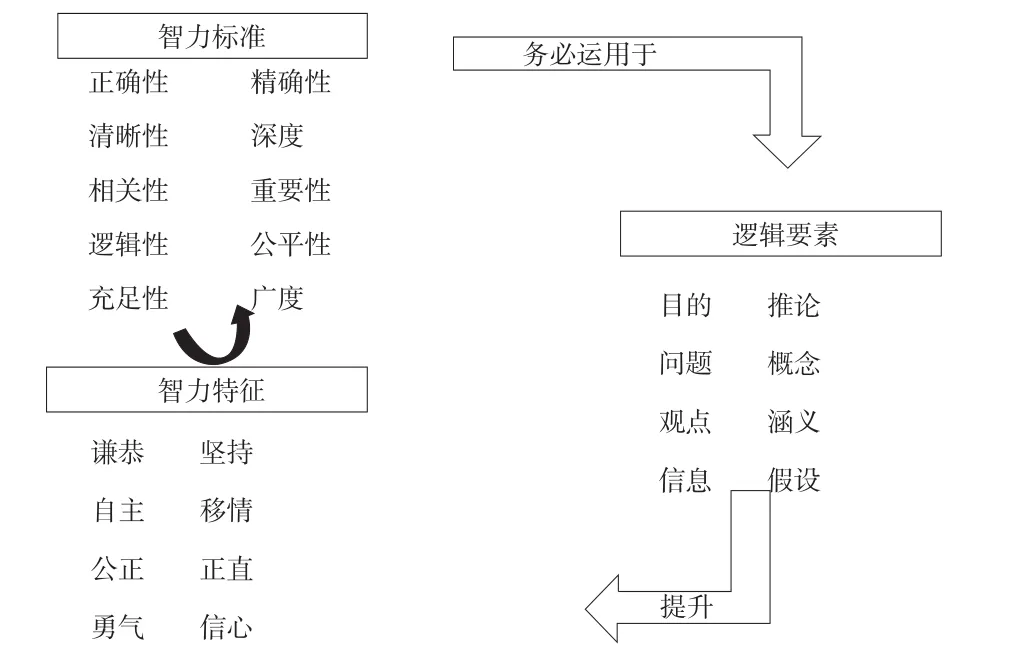

对精读课文的整体内容理解、逻辑理解方面,主要总结出以下五种教学模式:小组轮流讲解文章;课堂外与教师的提前演练;小组共同画文章构成图(包括画逻辑树);小组依据文章内容画概念图,教师讲解文章构成与逻辑。画文章构成图及画逻辑树(logic tree)都是将文章的主要主张、整体结构、逻辑展开用可视化图形的形式加以明确的一种方法。一般要求学生进行四到五人的分组,通过小组讨论的方式共同完成。需要小组在段落理解的基础上,厘清整篇文章最重要的观点及最主要的结构,用树状图或其它图的形式描绘出各段落之间的逻辑关系。概念图,是由美国康乃尔大学的诺瓦克(Novak, 1984)教授提出的,是一种用来组织和表征知识的工具。它通常将某一主题的有关概念置于圆圈或方框之中,然后用连线将相关的概念和命题连接,连线上标明两个概念之间的意义关系。此种方法比较适合解释理论或概念的说明文或论文。与画文章构成图的教学模式相同,画概念图也通过小组讨论的方式共同完成,二者均由教师在小组中选取完成度最高的一组,在班级内用日语进行展示,最后由教师进行总结与点评。

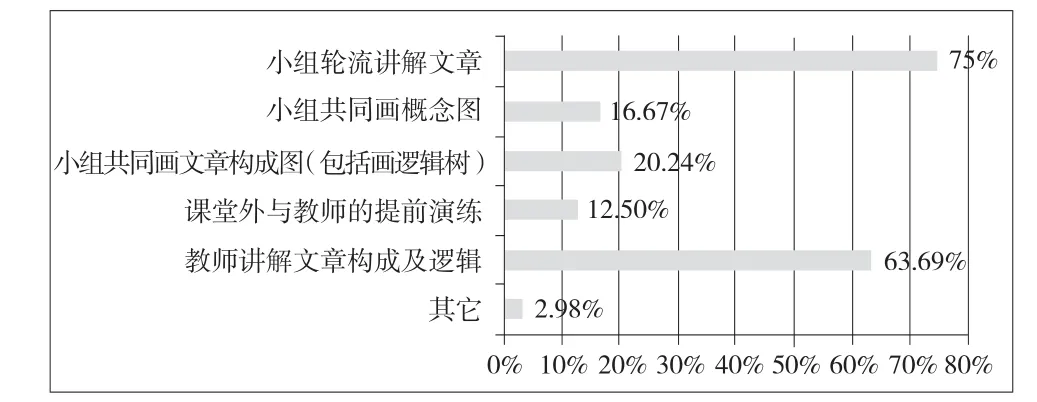

在学生的认知中,有关精读课文整体内容理解、逻辑理解的方法被采用的比率如图3所示。被调查对象认为最多采用的教学模式为小组轮流讲解文章与教师讲解文章构成及逻辑,分别占75%及64%。可见,课堂外与教师的提前演练、小组共同画文章构成图、画概念图都属于比较个性化的教学模式。

图3 关于精读课文的整体内容理解、逻辑理解能力的教学模式及被采用的比率

在对精读课文的评价、批判方面,主要总结出以下三种教学模式:小组提出对文章的评价、批判;教师进行理论、方法等多角度的补充;课后撰写本文的作文或报告。在学生的认知中,各方法被采用的比率如图4所示。教师进行理论、方法等多角度的补充被采用的比率最高,为76%左右,小组提出对文章的评价、批判为60%左右,课后撰写本文的作文或报告为43%左右。

图4 关于精读课文的评价、批判能力的主要教学模式及被采用的比率

(二)对精读课思辨能力培养教学模式的效果评估

1.调查对象对思辨能力的认知与理解

在关注调查对象对精读课思辨能力培养模式的效果评估结果之前,首先需要整理一下调查对象关于思辨能力的认知和理解程度。关于对思辨能力的认知程度,有近60%的调查对象表示在大学课堂听说过 “思辨能力”或者「クリティカルシンキング/思辨能力」一词,有18%的调查对象表示没有听说过,其余22%表示记不清了。也就是说,调查对象对思辨能力的认知程度近6成,这个数字并不算高。关于思辨能力的认知途径,选择精读课与其它公共课的最多,分别约占54%和46%(图5)。可以说,精读课仍为调查对象了解思辨能力这一概念的主要课型之一。

图5 “思辨能力”的认知途径(多选)

关于对思辨能力这一概念的理解,本研究通过填空题的形式进行了调查。调查结果显示,对思辨能力这一概念的理解停留在字面意思的占绝大多数,比如在回答中涉及“思考”及“思维”的共有141名,约占总调查对象的84%;提及“辩证”及“辨析”的共有50名,约占30%;关于思辨能力这一概念的更深层次含义及构成则并不为大多数学生所理解。比如,在回答中提及“分析”的只有20名,仅占约12%;提及“批判”的只有24名,仅占约14%。

而关于迄今为止的大学生活是否有助于思辨能力的提高,如图6显示,有近7成的调查对象表明同意这一说法,认为说不清的有24%,这可能与对思辨能力的认识并不是很清楚有关。

图6 调查对象对大学阶段培养思辨能力整体的评价

2.调查对象对精读课思辨能力培养教学模式的效果评估

在考察调查对象对精读课思辨能力培养教学模式的效果评估时,应该首先关注调查对象(学生)对精读课的核心需求所在。调查结果显示,高起点班学生和零起点学生之间存在一些差异。首先,高起点班学生对大一精读课前三位的需求分别为提高分析理解能力(68.25%)、日语口头及书面表达能力(55.56%)、日语词汇量(46.03%)。到了大二阶段,学生对精读课的需求明显向提高思辨能力方面转向,最希望提高的能力仍为分析理解能力(58.73%)、其次是日语口头及书面表达能力及逻辑推理能力,同占53.97%,再次为对精读课文的评估评判能力(49.21%),明显高于日语词汇量(22.22%)及日语语法(9.52%)。

与高起点学生相比,零起点学生即使到了中级日语阶段,对精读课的核心需求仍集中在提高日语能力方面。选择日语口头及书面表达能力、日语词汇量、日语语法的仍然最多,平均值为65%左右,远远高出对提高思辨能力的需求(平均值为20%左右)。

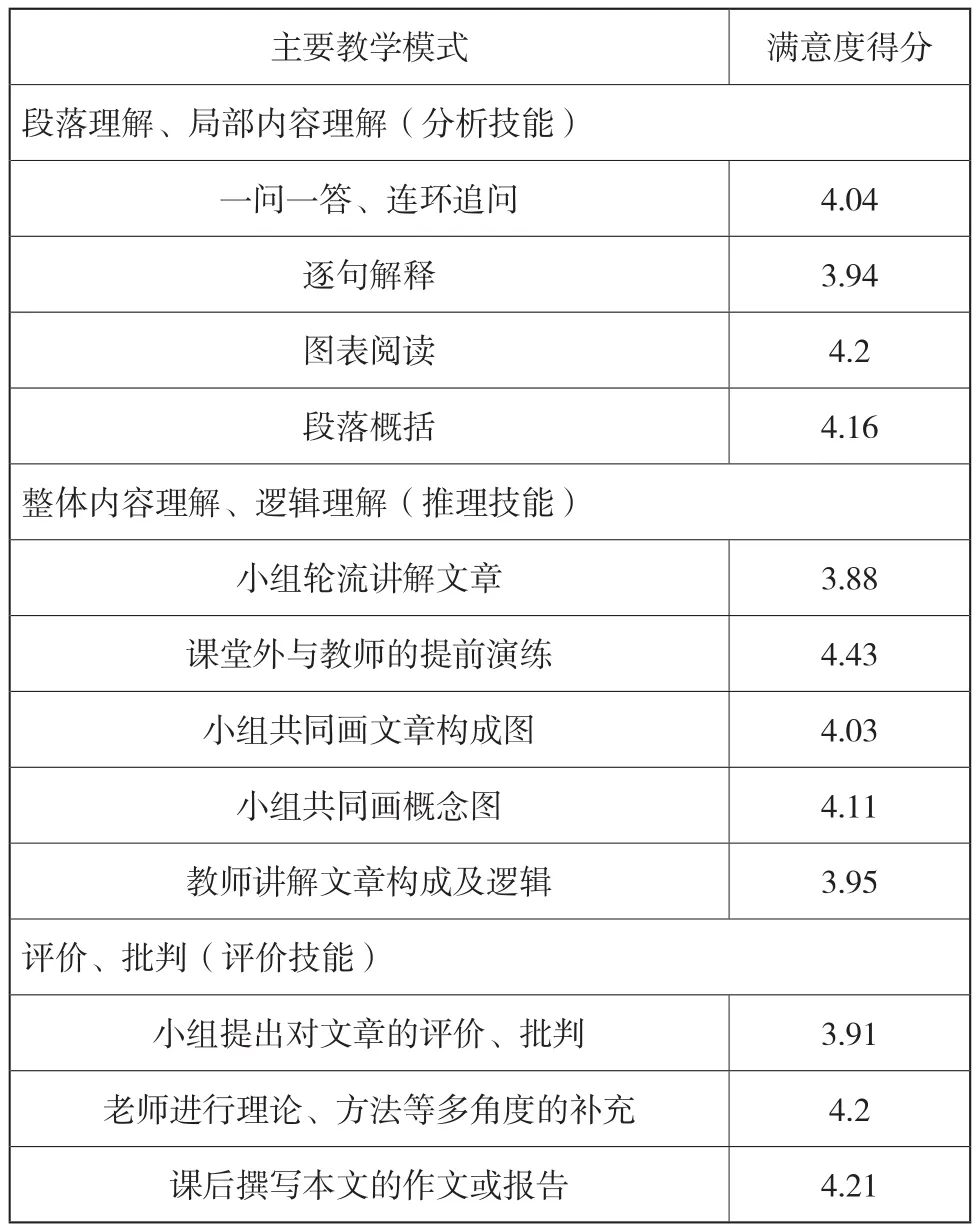

关于学生对精读课思辨能力培养教学模式的满意度,本调查依据李克特量表进行了调查(五级量表∶很不满意为1;不满意为2;一般为3;满意为4;非常满意为5)。对精读课文的段落理解、局部内容理解(分析技能)、整体内容理解、逻辑理解(推理技能)、评价、批判(评价技能)三方面的主要教学模式的平均满意度得分如表2所示。

表2 精读课思辨能力培养教学模式的满意度得分

首先,在段落理解、局部内容理解(分析技能)方面,得分最高的教学模式为图表阅读,得分是4.2。图表阅读相对于逐句解释等传统教学模式被采用的比率较低,但满意度却在四种教学模式中得分最高,这可能与其属于比较新颖的教学模式有一定关系。学生对段落概括这一教学模式的满意程度也较高,为4.16。满意度相对较低的为比较传统的逐句解释,为3.94。

在整体内容理解、逻辑理解(推理技能)方面,小组轮流讲解文章这一教学模式的满意度最低,为3.88,教师讲解文章构成及逻辑次之,为3.95。而越有教师个人特色的教学模式,比如课堂外与教师的提前演练,小组共同画文章构成图或概念图,满意程度越高。比如课堂外与教师的提前演练的满意程度为4.43分。这与对精读课文的段落理解、局部内容理解的教学模式的满意度有相同之处。其原因可能为一些非传统的教学模式以其鲜明的特色激发了学生的兴趣,教师课堂外的对个人或小组的单独指导使学生满意度有所提高等。

在评价、批判(评价技能)方面,教师的理论、方法等多角度的补充及课后撰写本文的作文或报告满意度较高,约为4.2。可见,在评价、批判这一思辨能力层次相对较高的这一核心技能方面,学生更倾向于获取来自教师的知识与视角。而课后撰写本文的作文或报告虽然对学生来说增加了一项负担,满意度却相对较高,可以推测其原因为学生希望用课外作业的形式对课堂内容进行补充或强化。

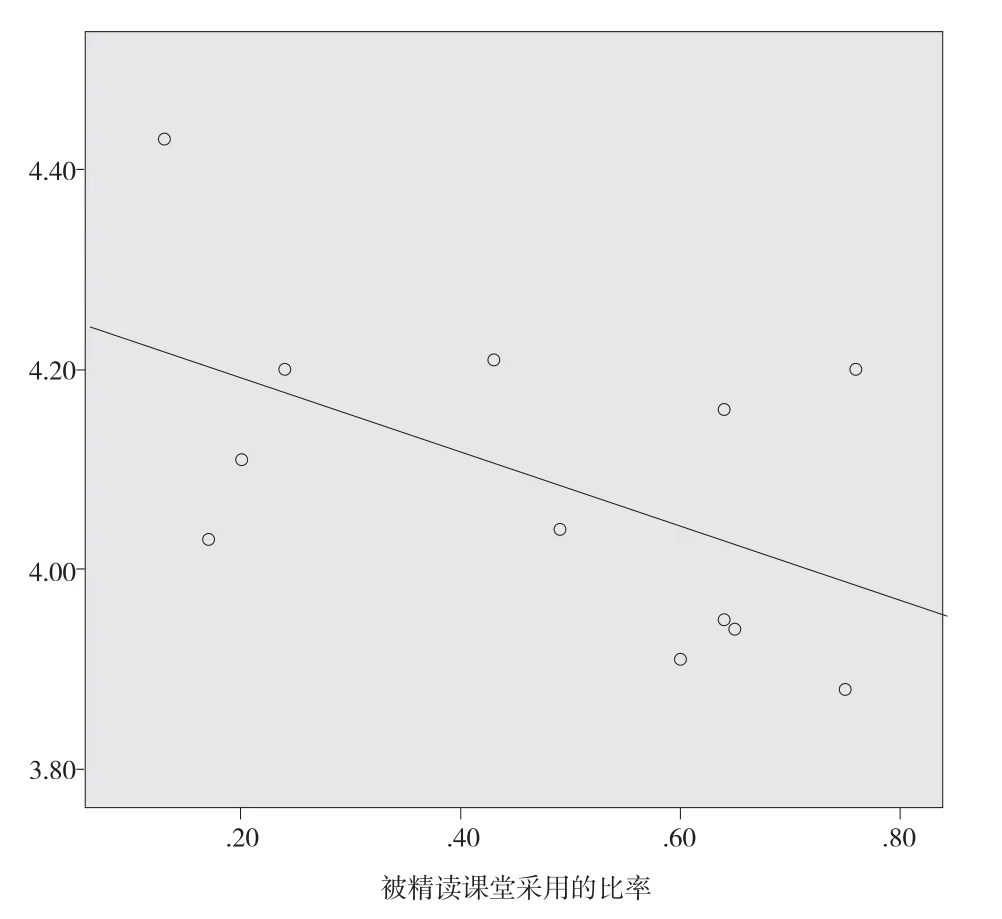

关于被精读课所采取的比率与学生满意度之间的相关关系,本文利用SPSS进行了统计学分析。描述二者相关关系的散点图及二者的相关系数如图7与表3所示。考虑到样本量n=12偏低,并存在极个别离群值,可以看出二者存在中等程度的负相关(相关系数为-0.539)。也就是说,相比于传统的被大多数课堂所采用的教学模式,一些个性化的教学模式满意度相对较高,这可能与学生希望导入更多创新的教学模式有关。

图7 精读课思辨能力培养教学模式被采用的比率与学生满意度的散点图

表3 精读课思辨能力培养教学模式被采用的比率与学生满意度的相关性

四、结论与对策

鉴于上述研究结果,笔者就中高级日语精读课思辨能力培养方面的教学模式提出以下建议∶

(一)教师间加强关于思辨能力认知、教学模式方面的横向联合

首先,本研究共计对五位教师进行了访谈,如文中所述,五位教师教龄分别为22年、21年、14年、6年及4年,从事中高级日语精读教学的年份亦从3年到10年不等。在对各位教师的访谈中,可以发现教师对“思辨能力”的认识存在不同。有的教师认为思辨能力是在多元化价值观体系中,拥有明辨是非的能力;有的教师认为是不被权威所影响,能够拥有独立思考问题的能力;有的老师认为不能人云亦云,要脱离字面去思考,拥有自己的判断和理解;其他两位教师指出思辨能力包含分析、理解、批判等多层次的能力。教师对“思辨能力”认识的不同,也导致出现了思辨能力培养教学模式的不同。一些传统的教学模式,比如在精读课文的局部内容理解方面的逐句讲解、段落概括,在对精读课文的整体内容理解方面的教师讲解文章构成及逻辑被较多地采用,而图表阅读、小组画文章结构图、概念图等较个性化的教学模式被采用的比率还比较低。

而本文的研究结果显示,思辨能力培养模式被采用的程度与学生对其满意度之间存在着中等程度的负相关。即被采用程度越高的教学模式,学生对其满意度却相对偏低。对此,建议担任同种课型的教师之间加强横向联合,学习有关思辨能力的基础文献,达成关于思辨能力认知的共识,确定思辨能力的培养目标及定位,并分享一些思辨能力培养效果较好的、创新型的教学模式。

(二)将学生的需求与思辨能力的培养有机结合

本研究显示,作为案例的北京外国语大学日语系的高起点班学生与零起点班学生对精读课的需求存在差异。高起点一年级学生在希望日语语言能力得到提高的同时,在思辨能力方面更侧重于提高分析理解能力。高起点班学生到了二年级,对逻辑推理能力、以及对文本的评价批判能力的需求都相应有所提高。而零起点班学生即使到了大二下半学期的中级日语学习阶段,仍然将提高日语语言能力放在首位。如何让学生在外语学习的同时,树立培养思辨能力的意识,并将学生的需求有效地向提高思辨能力方面加以引导是一个需要解决的问题。同时,文秋芳等(2014)曾指出,思辨能力培养与外语课语言能力的培养等目标不能成为两张皮,又不能是“三明治”式的教学方式。恰当的比喻应该是“奶茶式”的融合型教学方式。这就需要从事中高级日语精读课教学的教师摸索出一套方法,全面且不生硬地在外语课堂上将思辨能力这一概念提出、引起学生的重视并贯穿到精读课堂的学习中。另外,北京外国语大学日语系目前的精读课设置为高起点班与零起点班均截止到二年级,零起点班学生在升入三年级之后对思辨能力提高方面的需求可能会有所增加,应该通过何种课型加以延续也值得探讨。

在不分高起点班与零起点班的其他院校,根据本研究的结果,也可以推测低年级(大学一二年级)与高年级(大学三四年级)的学生对精读课的需求可能存在一定差异。其他院校的教师也应该考虑在不同年级的精读课教学中,如何在掌握学生对精读课的需求基础上,引导学生理解思辨能力的构成并重视提高思辨能力,同时也应该思考将一些有效的培养思辨能力的教学方式更好地融入到精读课的教学当中。

(三)有效衔接课堂时间与课外相关工作

从调查结果可以看到,有两项在课外进行的思辨能力培养教学模式,分别为“课堂外与教师的提前演练”与“课后撰写本文的作文或报告”,这两个模式的满意度最高。根据对教师的访谈内容,“课堂外与教师的提前演练”为小组轮流讲解文章之前的一环,由教师当面提出文章讲解方面的问题并要求小组成员立即回答,在此基础上小组对讲解的内容加以丰富和改善。而“课后撰写本文的作文或报告”这一教学模式,根据访谈内容,有的教师要求用课文学习的句型撰写一段跟课文内容相关的作文,有的教师要求每个负责的小组针对本组讲解课文的表现,总结优缺点及心得体会。提交作文之后再由教师进行修改与反馈。究其满意度最高的原因,可能是因为与传统课堂的“一对多”(教师对学生)相比,两种教学模式更倾向于“一对一”或“一对一组”,对学生的思辨能力培养及反馈更直接有效。

“课堂外与教师的提前演练”与“课后撰写本文的作文或报告”两项教学模式的高满意度,也说明思辨能力的培养不能止于课堂,也必须延伸到课堂之前与课堂之后。摸索出高效的课外工作形式,即在尽可能短的时间内,针对学生的分析、推理、评价等思辨能力进行指导或反馈,使课外工作与课堂上的思辨能力培养实现有机地衔接,也是从事精读课教学的教师应该积极思考的问题。

与以往关注思辨能力量具、使用量具对学生的思辨能力进行测量,或者探讨英语各科目教学中思辨能力培养模式的研究不同,本文引入了学生对思辨能力培养模式的效果评估这一视角,从这一视角反观了中高级日语精读课思辨能力培养模式中存在的问题,比如需加强教师间的横向联合,达成关于思辨能力认知的共识,确定思辨能力的培养目标,分享创新型的培养模式;将学生的需求与思辨能力的培养有机结合;以及有效衔接课堂时间与课外相关工作等。这对中高级日语精读课的教学目标设定、教学模式的探索都有一定的参考意义。但是,本文仅以北京外国语大学为例,样本数偏少,对相关兄弟院校的思辨能力教学模式还需要进行关注及考察。另外,如果针对问卷调查得出的一般性结论对学生进行更进一步的访谈,可能会得出更深层次的结论,这些都有待于今后进一步的完善。

注释:

① 请参阅网址http://www.nseac.com/html/261/676331.html,2016年8月4日。

[1] Facione, P. 1990. Critical Thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction [R]. Newark: American Philosophical Association.

[2] Novak, J. & D. Gowin. 1984. Learning How to Learn [M]. New York and Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[3] Paul, R.& I.Elder. 2001. The Miniature Guide to critical Thinking: Concepts and Tools [M]. Killon Beach: Foundation for Critical Thinking.

[4] 段国重. 2010.西方文学对外语学习者思辨缺席症的诊疗作用[J].山西财经大学学报,(2)∶43-47.

[5] 高一虹. 1999.外语学习木桶的“短板”——从一次失败的演讲谈起[J].国外外语教学,(3)∶5-9.

[6] 黄源深. 1998.思辨缺席[J].外语与外语教学,(7)∶1+19.

[7] 任文.2013.再论外语专业学生思辨能力:“缺席”还是“在场”?兼论将思辨能力培养纳入外语专业教育过程——以英语演讲课为例[J].中国外语,(1)∶10-17.

[8] 孙有中.2011.突出思辨能力培养,将英语专业教学改革引向深入[J].中国外语,(3)∶49-58.

[9] 王曙.2014.也谈“思辨缺席”——对外语类大学生思辨能力培养的再思考[J].语文学刊,(4)∶108-110.

[10] 文秋芳.1999.口语教学与思维能力的培养[J].国外外语教学,(2)∶1-4.

[11] 文秋芳 刘润清.2006.从英语议论文分析大学生抽象思维特点[J].外国语,(2)∶49-58.

[12] 文秋芳 王建卿等.2009.构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J].外语界,(1)∶37-43.

[13] 文秋芳 张伶俐等.2014.外语专业学生的思辨能力逊色于其他专业学生吗? [J].现代外语,(6)∶794-873.

[14] 余国良.2010.翻译教学中批判性思维的培养模式研究[J].外语学刊,(5)∶101-104.

Teaching Mode and Effect Evaluation of Critical Ability Training in the Advanced Japanese Intensive Reading Course——Taking Japanese Department of Beijing Foreign Studies University as an Example

To evaluate the teaching mode of critical ability cultivation of the advanced Japanese intensive reading courses and their effects, the Japanese Department of Beijing Foreign Studies University was selected as research object and interviews of teachers were conducted. Based on the interview results in terms of analysis, reasoning and assessment skills, twelve teaching modes including paragraph generalization, article presentation in group, theory and method complement from multiangle by teachers were proposed. The results show that the concept map drawing and the other personalized modes have higher satisfaction degree and the teachers with the same course type should strengthen collaboration. At the same time, it is suggested that the critical ability cultivation should adapt to students’ requirements and out-classroom work should integrate with the work in the classroom effectively.

Japanese intensive reading course; critical ability; teaching mode; evaluation

G4

A

2095-4948(2016)04-0070-07

本文为北京外国语大学2015年基本科研业务费院系自主项目“中高级日语精读课的思辨能力培养模式及评估”的阶段性成果。

魏然,女,北京外国语大学日语系讲师,博士,研究方向为社会学与日语教育。