自发性冠状动脉夹层的影像诊断与治疗(附1例报告)

姜 波 贺长斌

(湖北省中医药大学附属医院、湖北省襄阳市中医医院放射科,襄阳市 441000)

·个案报告·

自发性冠状动脉夹层的影像诊断与治疗(附1例报告)

姜 波 贺长斌*

(湖北省中医药大学附属医院、湖北省襄阳市中医医院放射科,襄阳市 441000)

目的 分析自发性冠状动脉夹层的影像学表现,了解疾病的病因、发病机制、影像学特点及治疗方法,提高诊断水平和检出率。方法 分析1例自发性冠状动脉夹层患者的冠状动脉CT造影(CTA)和血管内超声(IVUS)的影像学表现,并经皮冠状动脉行介入治疗(PCI)。结果 患者冠状动脉左前降支的远端血管内见偏心性壁内血肿(IMH)及剥离皮瓣,符合E型冠状动脉夹层的诊断,PCI植入支架后血管狭窄得到解决。结论 自发性冠状动脉夹层临床少见,发病率低,病死率高,愈后差。冠状动脉造影(CAG)、多层螺旋CT血管造影(CTA)、血管内超声(IVUS)、光学相干断层成像(OCT)等多种先进的影像学检查对冠状动脉夹层的影像学表现各有特点,分析掌握可以提高SCAD的检出率和及时施救。

自发性冠状动脉夹层;冠状动脉CT血管造影;血管内超声;光学相干断层成像;经皮冠状动脉介入手术

自发性冠状动脉夹层(spontaneous coronary ar-tery dissection,SCAD)是指冠状动脉内膜未经人为干预,自发地发生撕裂,或内膜下血肿形成,影响或阻断冠状动脉血流,又称原发性冠状动脉内膜撕裂。可表现为不稳定型心绞痛、急性心肌梗死,甚至猝死[1],是一种比较少见的心血管疾病,发病率低,但病死率高[2],若诊治不及时,48 h 内死亡率高达 50%。本文以本院诊疗的1例SCAD病例,着重讨论其发病机制、病理分型、影像学表现及治疗手段。

1 病例简介

1.1 病史经过 女性患者,32 岁,已婚,育有一女,平素体健,无既往史。两天前开始表现为胸部不适,当病变突然加重,出现气短、心悸、出汗或恶心等症状,遂送入急诊科。患者否认剧烈运动和食用药物。血液检查结果显示,心肌标志物肌钙蛋白轻度升高;心电图检查结果显示广泛性 ST 段升高,提示急性心肌梗死。考虑病人<50岁,经产妇女,既往无高血压、糖尿病和活动后胸闷胸痛病史,无冠状动脉粥样硬化病史,亦无结缔组织病相关病史,高度怀疑自发性冠状动脉夹层。行急诊CTCA影像学检查,结果如图1~图8。

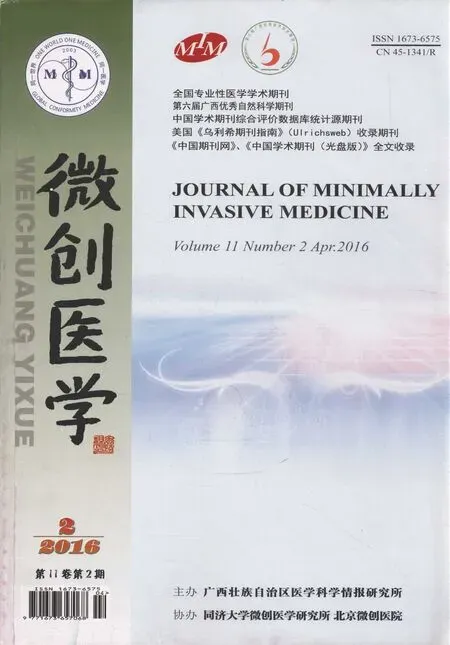

图1 轴位CTA的原始图像:在左前降支的中部可见一偏心性低密度血管壁内血肿,严重阻塞血管,血管腔呈月牙形(白色箭所示)。

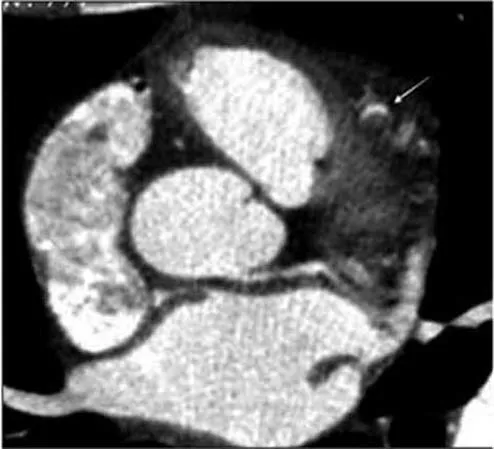

图2 左前降支稍远的水平轴位图:在血管曲线性管腔内可见一内膜(白色箭所示),其内可见一小的假腔形成。

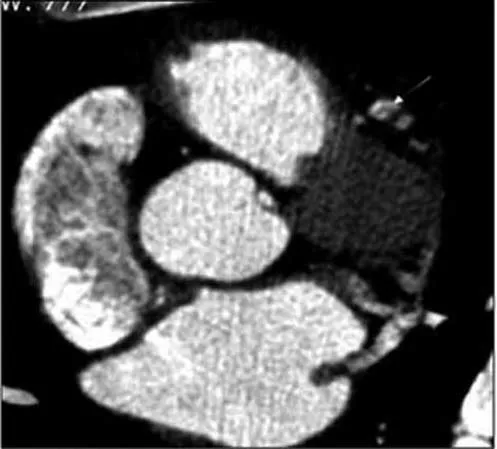

图3 在血管的更远端内膜终止,图中看见血管真腔和假腔。

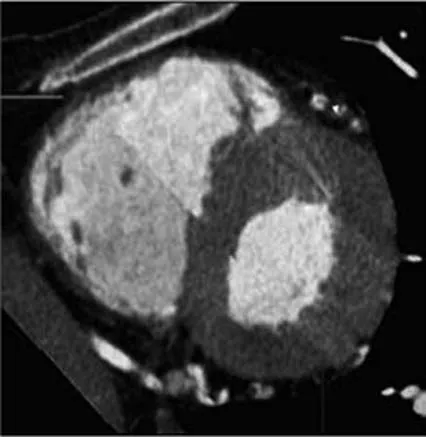

图4 冠状动脉CT血管造影曲面重建的图像较好的显示了壁内血肿(箭头处)和剥离皮瓣(箭处)。血管无动脉硬化征象。

图5 采用多平面重建的图像,在左前降支的轴位正交图像显示夹层瓣膜和假腔形成。

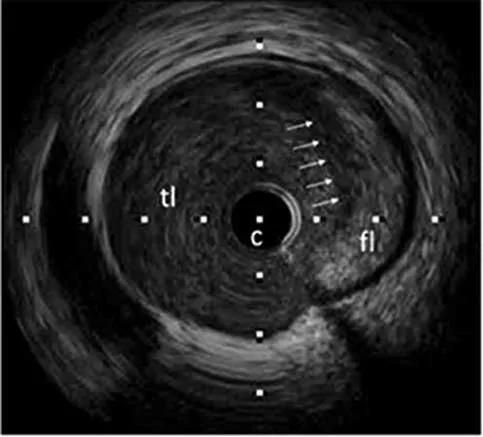

图6 冠状动脉内超声显示左前降支相应部位可见一假腔(fl),其内填充回声团块(壁内血肿)。真腔(tl)受压变窄。(白色箭:瓣膜;C:导管)

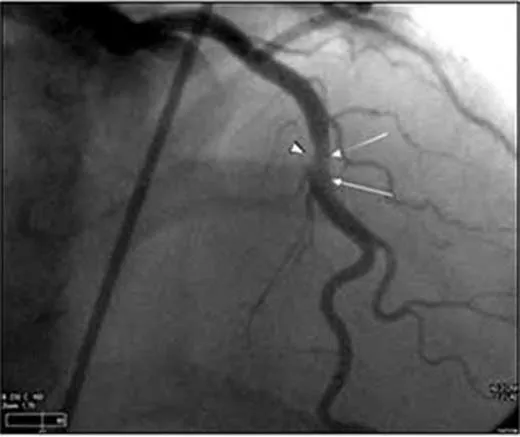

图7 左前降支的血管造影显示其中部血管偏心性狭窄(箭头处)周围管腔浑浊不清(白箭)。虽然没有直接的征象显示壁内血肿和夹层瓣膜,但这些特征与之前的冠状动脉CT血管造影相符。

图8 血管支架后,上述血管狭窄的部位得到解决。

1.2 诊疗 综合影像学表现,考虑患者是E型冠状动脉夹层。急诊经皮冠状动脉介入治疗(PCI)将雷帕霉素药物支架覆盖IMH及夹层开口处,血管狭窄得到解决,9 d后患者出院,未诉胸痛胸闷症状。2个月后随访,患者未再出现胸闷征象。

2 讨 论

2.1 发病机制 自发性冠状动脉夹层是一种少见的疾病,其发病机制尚未完全清楚。国外文献报道常见于绝经期前女性和围生期女性[3],围生期女性可能原因是体内激素水平变化有关[4]。而冠状动脉粥样硬化是非绝经期前和围生期SCAD的主要因素,此类多发生于老年男性。还有一些原因,比如结缔组织疾病、胸部外伤、口服避孕药、抽烟、剧烈运动、动脉炎、纤维肌性发育不良、动脉壁囊性中层坏死等。

2.2 病理表现及分型 自发性冠状动脉夹层有两种病理学表现方式[5]:①内膜破裂引起的动脉夹层,表现为动脉内游离的撕裂内膜片及血流减慢,此种较常见;②动脉壁内血肿,未见明显的游离撕裂内膜片,血液进入动脉壁内膜与中膜间,或中膜与外膜间,导致真腔管径狭窄,完全或不完全的血流障碍,此种比较少见。

内膜破裂引起的冠状动脉夹层,根据美国国立心肺血液病研究所(NHLBI)标准[6]分为A-F6型,据此评价其预后并提供诊治依据。A型:管腔内有微小透X线区,少量或无造影剂滞留;B型:由透X线区分开2个平行管腔,少量或无造影剂滞留;C型:冠状动脉管腔外有造影剂滞留;D型:冠状动脉管腔内造影剂螺旋状充盈缺损;E型:内膜撕裂伴持续的造影剂充盈缺损;F型:内膜撕裂伴冠状动脉完全闭塞。

2.3 诊断方法 对于SCAD的诊断,早期是通过尸检,随着技术的发展,CAG、CTA、IVUS以及OCT成为诊断SCAD的主要方法。

2.3.1 影像表现及评估 CAG是早期的诊断手法,影像表现为[7]:①冠状动脉腔内可见内膜分离所形成的薄而透亮的线样影,该线样影平行于管腔或呈螺旋形;②造影剂充盈假腔,真腔受压变窄或无改变,假腔内造影剂排空延迟或滞留;③冠状动脉管腔内孤立地随血流摆动的内膜撕裂片。自发性冠状动脉夹层患者的严重程度取决于管径狭窄程度及血流通过情况。判断冠状动脉狭窄临床一般应用目测法。Proudilit将冠状动脉狭窄分为六级:一级,正常,冠状动脉无狭窄;二级,轻度狭窄,狭窄<30%;三级,中度狭窄,狭窄介于30%~50%;四级,重度狭窄,狭窄介于50%~90%;五级,次全闭塞,狭窄超过90%;六级,完全闭塞,无血流通过。对于中等程度狭窄,目测欠准确。CAG过程中可以应用计算机密度测定法(QCA)评估,方便于PCI治疗中准确植入支架。但是他显示纵行二维图像,不能提供横截面图像,对于鉴别壁内血肿与动脉粥样硬化、破口的定位、夹层原因的判断及真假腔的鉴别有一定的局限性,对于异常起源的冠状动脉与心脏各房室结构的关系显示不佳。PCI术中,内囊扩张可以使血管壁粥样硬化斑块破裂,但是因此也有可能因压力过大造成内膜进一步撕裂、夹层,造影剂进入裂隙,二维图像容易低估病变的残余狭窄,为病变发生再狭窄留下隐患。而且,CAG不能显示支架与血管壁关系,不能对术后支架内血栓形成及再狭窄的评估判断提供帮助。

2.3.2 CTA冠状动脉夹层表现 血管内中等密度线条影(内膜片),真、假腔因对比剂进入而呈高密度,真腔变形或变细,CT横断面直接显示内膜片和真假腔。CT轴位观察及强大的图像后处理技术,多平面、曲面、三维立体观察血管形态及内部结构,进行冠状动脉斑块彩色编码,3D冠状动脉树提取,鉴别真假腔,显示动脉夹层的位置及游离的内膜片,并测量血肿的厚度及大小。对于冠状动脉先天变异的夹层,CT的二维曲面重组及心脏容积再现技术可以直观显示冠状动脉与主动脉的关系及其与各房室结构的关系,对SCAD的诊断优于CAG。并且CT可以检出并评价管壁非钙化粥样斑块的CT值,判断斑块是富含脂质还是纤维,对斑块稳定性评价有益,避免介入术中斑块破裂引起的管腔再狭窄。冠状动脉CT血管造影简单易操作,尤其适用于有介入禁忌证或对有创治疗风险过于担忧的患者,对冠状动脉狭窄诊断的敏感性能够达到99%,特异性96%[8]。并且临床经常将多层螺旋CT扫描应用于冠心病介入(支架植入)术后的随访。随着技术水平提高,CT扫描对心率的适用范围逐渐增大,扫描速度提高,但是依然要求病患配合度高,避免移动伪影。对于微小病变,CT的空间分辨率尚不能达到细微观察,容易产生容积效应。对于细小的冠状动脉分支,病变管腔术后再狭窄的诊断准确率不如IVUS。

2.3.3 IVUS是诊断SCAD的金标准 SCAD撕裂的内膜片在IVUS检查中表现为搏动的高信号条线影,并且至少有一端与动脉内膜的高信号相连。夹层的破口表现为高信号条线影中断。即使假腔内血栓形成,血栓与内膜壁间仍有清晰的界限[9]。对于诊断冠状动脉撕裂和PCI术中球囊扩张的残余狭窄均优于CAG。对于血管壁不稳定斑块的检出率优于MSCT。并且IVUS可以应用到PCI术中,协助介入导丝到达真腔,决定支架大小、长度和对壁内血肿的适当压力。对于植入的金属支架,超声显示强回声,可以了解支架与周围血管壁之间的关系,明确支架是否位置合适,是否完全扩张,支架与周围血管壁是否粘合,可以为术后病变是否发生再狭窄提供评估。但是血管内超声有一定的局限性,如果病变处严重狭窄,导管无法通过病变,会带来伪像(环晕伪像、导丝伪像等)。而且血管内超声分辨率有限,对斑块的判断依赖于回声强度,无法识别<0.7 mm厚度的纤维帽和小的破裂口。IVUS属于创伤性诊断技术,费用较高,临床应用尚未普及。

2.3.4 OCT的应用 OCT的成像原理是利用近红外线和光学干涉原理对生物组织进行扫描,通过测量反射回来的光波成像[10,11],利用这种特性对冠状动脉管壁的组织结构进行成像,从而了解冠脉微小结构的变化。可以显示夹层累及血管的长度,明确撕裂的部位及内膜厚度,区别真假腔并测量真腔直径、判断假腔血流方向,血管壁不稳定斑块的评价,植入支架与周围血管壁情况等。与IVUS比较,OCT分辨率高,成像速度快,穿透能力强,无衰减效应,廉价小巧,但是仍存在一定的局限性,比如穿透深度轴向仅2 mm,而IVUS穿透深度约10 mm。需要无血液成像区域,因此检查前需要对血液进行必要的处置。导丝单根,易折,需小心操作。OCT成像程序复杂,不适用大口径、扭曲的冠状动脉。

2.4 后期治疗 目前对于自发性冠状动脉夹层的治疗还没有相关指南可以遵循,治疗策略主要依据患者的临床症状及破口部位形态、数量、管腔狭窄程度及伴发疾病、NHLBI分型标准等,主要有药物治疗、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)、冠状动脉旁路移植术(CABG)三种治疗方法。

对于无明显临床症状、血流动力学稳定、经检查证实夹层位于血管远端(血管直径<2.5 mm)且血流正常的 SCAD 患者,多采用药物治疗。

PCI是用心导管技术疏通狭窄甚至闭塞的冠状动脉管腔,从而改善心肌的血流灌注的方法。包括经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA),经皮冠状动脉内支架置入术以及冠状动脉内旋切术、旋磨术和激光成形术,适用于急性心梗,急性心绞痛用药后仍有症状,有心肌缺血的客观证据而临床症状无或者轻微,介入术后复发心绞痛、管腔狭窄的病人等。对于累及左主干或多支血管夹层导致大面积心肌梗死或缺血,特别是当无法植入支架,伴发血流动力学不稳定者,应紧急行CABG治疗[12]。

[1] Basso C,Morgagni GL,Thiene G.Spontaneous coronary artery dissection:a neglected cause of acute myocardial ischaemia and sudden death[J].Heart,1996,75(5):451-454.

[2] Almeda FQ,Barkatullah S, Kavinsky CJ. Spontaneous coronary artery dissection[J].Clin Cardiol,2004,27(7):377-380.

[3] Hering D,Piper C,Hohmann C,et al.Prospective study of the incidence,pathogenesis and therapy of spontaneous,by coronary angiography diagnosed coronary artery dissection[J].Z Kardi01,1998,87(12):961-970.

[4] Juszczyk M, Marnejon T, Hoffman DA. Spontaneous coronary artery dissection postpartum[J].J Invasive Cardiol,2004,16(9):524-526.

[5] Motreff P, Souteyrand G, Dauphin C, et al. Management of spontaneous coronary artery dissection:review of the literature and discussion based on a series of 12 young women with acute coronary syndrome[J].Cardiology,2010,115(1):10-18.

[6] Giacoppo D,Capodonno D,Dangas G,et al.Spontaneous Coronary artery dissection[J].Int J Cardiol,2014,175(1):8-20.

[7] 郑志峰,张国兵.自发性冠状动脉夹层研究进展[J] .国际心血管病杂志,2009,36(6):342-345.

[8] Pugliese F,Mollet NR,Runza G,et al.Diagnostic accuracy of non-invasive 64-slice CT coronary angiography in patients with stable angina pectoris[J] Eur Radiol,2006,16(3):575-582.

[9] Arnold JR,West NE,van Gaal WJ,et al.The role of intravascular ultrasound in the management of spontaneous coronary artery dissection[J].Cardiovasc Ultrasound,2008,6:24.

[10]Biswas M,Sethi A,Voyce SJ.Spontaneous coronary artery dissection:case report and review of literalure[J].Heart Views,2012,13(4):149-154.

[11]Lee S,Kim CS,Oh DJ,et al.Three-dimensional intravascular optical coherence tomography rendering assessment of spontaneous coronary artery dissection concomitant with left main ostial critical stenosis[J].JACC Cardiovasc Interv,2014,7(6):e57-e59.

[12]Auer J,Punzengruber C,Berent R,et al.Spontaneous coronary artery dissection involving the left main stem:assessment by in travascular ultrasound[J].Heart,2004,90(7):e39.

姜波(1987~),女,本科,住院医师,研究方向:放射诊断和治疗。

R 445

B

1673-6575(2016)02-0240-04

10.11864/j.issn.1673.2016.02.31

2015-11-27

2016-01-23)

*通讯作者