羊肚菌人工栽培技术的几个误区*

储甲松,张 扬,江本利,苏香峰,於 春,朱加保,张 翼

(1.安徽省农业科学院懈棉花研究所,安徽 合肥 230031;2.安徽省农业科学院农业经济与信息研究所,安徽 合肥 230031)

羊肚菌人工栽培技术的几个误区*

储甲松1,张 扬2,江本利1,苏香峰1,於 春1,朱加保1,张 翼1

(1.安徽省农业科学院懈棉花研究所,安徽 合肥 230031;2.安徽省农业科学院农业经济与信息研究所,安徽 合肥 230031)

以四川绵阳食用菌研究所提供的羊肚菌菌株S1、S2和从安徽省岳西县采集的野生羊肚菌分离出的菌株A1、A2作为母种,分别制成原种和栽培种,采用不同的栽培场地和栽培模式进行比较试验,确定菌种的性质、适宜的场地和适宜的栽培模式。结果表明,原种和栽培种菌丝后期有变浅黄现象者为优质菌种,土壤以泥沙壤最佳,应根据当地的气候采取相应栽培模式。

菌株;母种;原种;栽培种;栽培模式

羊肚菌(Morchella conica) 被推为世界三大名食用菌之首,营养丰富。属于子囊菌亚门(Ascomy cotina) 盘菌纲(Discomycetes) 盘菌目(Pezizales)羊肚菌科(Morchellaceae) 羊肚菌属(Morchella),因外形酷似羊肚而得名[1,2]。

羊肚菌含有多种氨基酸,总氨基酸含量16.19%~19.50%,其中7种人体必需的氨基酸占氨基酸总量的34.97%~37.99%[3]。现代食品工业利用羊肚菌的菌丝通过发酵技术开发调味品和食品添加剂,成为现代食品工业中一个创新亮点[2]。

羊肚菌性平,味甘寒,无毒。羊肚菌最早收录于李时珍《本草纲目》,具有补肾、补脑、壮阳和提神的功能。对头晕失眠、消化不良、肠胃炎症等有良好的辅助治疗作用[2,4]。

由于羊肚菌有极高的营养价值和药用价值,野生羊肚菌又极其稀少,因此中外科学家投入大量精力进行人工栽培研究。早在1883年,英、美、法就开始了羊肚菌的人工栽培研究,直到1958年J.Szuecs首次在发酵罐内培养出羊肚菌的菌丝体。20世纪80年代,美国旧金山Ronald Ower在室内成功地栽培出羊肚菌,但该技术对外严格保密,是美国DNP公司的秘密,且在美国本土以外不能重复[5]。

我国羊肚菌的人工栽培研究起步较晚,20世纪50年代华中农大杨新美教授提出相关的理论基础和半人工栽培技术[1]。国内许多研究者从羊肚菌的分类、成分、生态以及药理方面做了相关的研究和报道[6-9]。目前人工栽培只限于野外仿生大棚栽培,且不能大面积栽培,还有相关的问题有待解决,如羊肚菌属的物种形成机制知之甚少;人们对羊肚菌多样化的生态特性所具有的生物学意义并不了解[9]等。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试菌株

尖顶羊肚菌菌株S1、S2由四川绵阳食用菌研究所提供,A1、A2采自安徽省大别山岳西县,为野生尖顶羊肚菌自制菌株。

1.1.2 试验材料

蔗糖为分析纯,琼脂、过磷酸钙、磷酸二氢钾、硫酸镁、维生素B1为生化试剂,石膏、棉籽壳、栎木屑、麦麸、胡萝卜、黄豆粉、白糖市场购买。

1.2 基础培养基

1.2.1 母种培养基及配置

改良PDA培养基:胡萝卜200 g、黄豆粉20 g、蔗糖20 g、MgSO·7H2O 1 g、K2H2PO41 g、维生素B10.1 g、琼脂20 g,水1 000 mL[10]。称取干净的胡萝卜200 g,切成小方块,加入黄豆粉20 g,加水煮沸25 min,四层纱布过滤,在滤液中加入琼脂20 g、蔗糖20 g、MgSO4·7H2O 1 g、K2H2PO41 g、维生素B10.1 g,加热至琼脂溶解,添水至1 000 mL,pH值自然,将培养基分装到18 mm×180 mm的试管(量为试管的1/5)和广口瓶中(量为厚0.5 cm),于121℃,0.15 MPa高压灭菌25 min,冷却至35℃左右时取出,将试管排成斜面待其冷却至常温,和广口瓶一道保存在15℃恒温箱内待用。

1.2.2 原种培养基配方及其配置

原种培养基配方:栎木屑50%、棉籽壳30%、麦麸15%、石膏1%、白糖1%、过磷酸钙1%、腐殖土2%[11]。将培养基加水拌匀至含水率65%,手抓紧培养基有水渍为准。将培养基装入17.5 cm×31 cm耐高压菌种袋,于121℃,0.15 MPa灭菌2 h,冷却至常温待用。

1.2.3 栽培种培养基配方及其配置

栽培种培养基配方:棉籽壳75%、麦麸20%、石膏1%、过磷酸钙1%、腐殖土3%[12]。将培养基拌匀加水至含水率65%,装袋置于121℃,0.15 MPa灭菌2 h,冷却至常温备用。

1.3 试验方法

1.3.1 母种分离、培养

每年4月份将从岳西县采集成熟的野生尖顶羊肚菌,在超净工作台内将羊肚菌用75%的酒精消毒30 s,无菌水冲洗3次~5次,再用无菌纸将水吸干,将菌帽和菌柄用无菌刀分开,将菌帽用无菌铁丝倒挂于有培养基的广口瓶内,在18℃~20℃,光照4 500 lx环境中置放24 h,收集孢子,取出菌帽,待孢子萌发成絮状菌丝后,用无菌接种针挑取菌丝转到斜面试管纯化,置于18℃~20℃环境中,1周左右长满试管,选取试管内菌丝粗壮、萌发旺盛的作为母种,将制好的母种置于3℃的恒温箱中保存待用[10-12]。

1.3.2 原种制作

8月中旬,将上述制作好的原种培养基,在超净工作台或无菌接种箱内分别接种A1、A2和S1、S2,母种在接种前要先活化,将恒温箱温度升至5℃放24 h,后放到10℃环境中48 h,再置于超净工作台24 h~48 h。每支母种可接5袋原种,接种后置于18℃~20℃的环境中,40 d左右菌丝长满袋。后期观察到接种A1的袋上部菌丝渐变为浅黄色,A2菌丝白色,无变化,接种S1的袋上部菌丝变为浅黄色,S2菌丝白色,无变化[10-12]。

1.3.3 栽培种制作

9月20日左右按上述栽培种配方制作好栽培种培养基,在接种箱中接入原种A1、A2、S1、S2,每袋原种可接50袋栽培种,接种后置于18℃~20℃的环境中,40 d左右菌丝长满袋。同样后期发现接种A1的袋上部菌丝渐变为浅黄色,A2菌丝为白色,接种S1的袋上部菌丝为浅黄色,S2菌丝白色[10-12]。

1.3.4 羊肚菌栽培

11月份在岳西县温泉镇斯桥村选水稻干田,翻耕耙细,将地整成宽1.2 m,沟宽30 cm,沟深15 cm地块,在试验地四周挖深沟沥水,深30 cm左右,搭棚盖上遮阳网和大棚膜,在11月10日之前,地温降到18℃以下时播种,播种时将地表土剥去厚5 cm于沟内,撒上1%的石灰水,撒一层厚1 cm的经121℃、0.15 MPa高压灭菌2 h的栽培种培养基。再将栽培种去除塑料袋,用手将菌种掰成鹌鹑蛋大小的菌块均匀撒在棉籽壳上,然后将沟内的土覆盖菌种厚3 cm,栽培完毕。栽培后若久晴不雨,地表发白,需在早晚洒水至土壤湿润。当冬季气温降到0℃以下结冰时,覆盖稻草,第2年春天气温回升,地温稳定在0℃以上时揭去稻草。单个菌种栽培面积36 m2。每个菌种做3个重复,分2个大棚,都盖遮阳网,其中1个不盖塑料膜。

1.3.5 栽培试验

试验栽培种为S1、A1。试验设3个重复,分别在沙地 (pH6.5)、山地 (pH6.4) 和水稻田(pH6.3),每个重复12 m2,大棚均盖遮阳网和大棚膜,栽培技术同上。

2 结果分析

2.1 不是所有尖顶羊肚菌母种都能栽培出羊肚菌

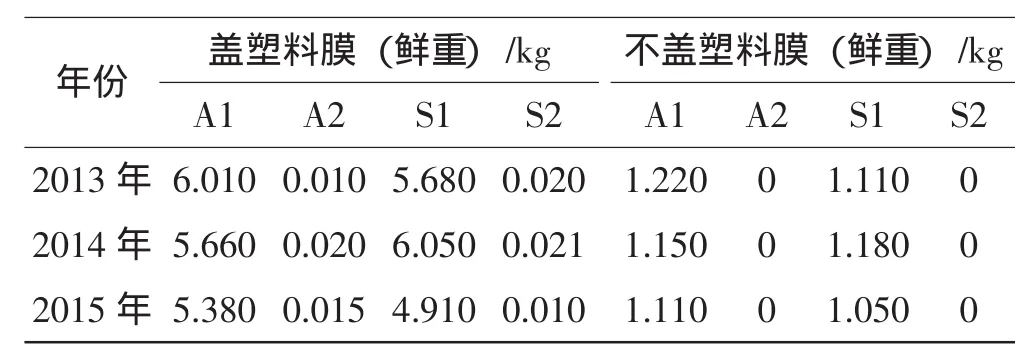

不同菌种在遮盖、不遮盖塑料膜时出菇情况见表1。

表1 不同菌种在遮盖、不遮盖塑料膜时出菇情况(鲜重)

试验表明,菌种A2和S2的产量几乎为零,也就是说在制作栽培种时,一定要选择菌丝转黄的原种制栽培种(表1)。因为母种菌丝均为白色,无法分辨。将S1、S2、A1、A2的栽培种菌丝制成载玻片,通过体视显微镜观察,S1、A1有大量菌核,而S2、A2只有很少量的菌核[13],这表明菌核是羊肚菌出菇的关键条件之一[14]。

2.2 不是所有的场地都适合栽培羊肚菌

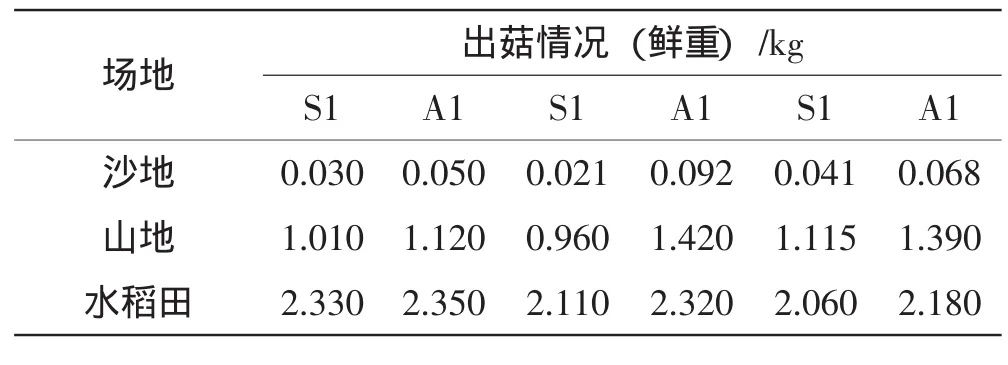

不同土壤对羊肚菌出菇的影响见表2。

表2 不同土壤对羊肚菌出菇的影响

不同场地栽培试验表明,水稻田更适合羊肚菌栽培,3个场地的pH值接近,但沙地不易涵水,菌丝易因干燥死亡,且沙地腐殖质含量低;山地属于沙土性质,易干燥,腐殖质含量不高;水稻田属壤土性质,保水保温性能好,易于菌丝萌发生长,且水稻田土壤中有大量水稻根腐殖质,是出菇量高的根本原因[15]。

2.3 栽培措施不同导致出菇量有较大差别

从表1可以得知,盖大棚膜出菇量是不盖膜的5倍左右,这是因为岳西县属北亚热带湿润性季风气候区,年均降雨量1 445.8 mm,冬、春季降雨量较高,达到481.9 mm,菌丝容易涝死,而在四川绵阳不盖膜产量影响不大,因为绵阳冬季降雨量小。因此人工栽培羊肚菌要根据当地的气候条件决定栽培模式[11]。

3 小结

人工栽培羊肚菌要做到三关:一是制种关,要挑选原种菌丝后期变黄的菌种;二是场地选择关,选择壤土栽培;三是栽培模式关,根据当地气候选择是否覆盖大棚膜,冬季气温低的地区要覆盖稻草以防菌丝冻伤。只有把握好菌种关、场地关和栽培模式关,才能保证出菇品质和产量。

[1]杨新美.中国食用菌栽培学[M].北京:农业出版社,1988:537-540.

[2]刘景辉.羊肚菌的药用价值研究[J].农业开发与装备,2013(12):96.

[3]吴素蕊,候波,郭相,等.黑脉羊肚菌营养成分分析比较[J].食品科技,2011,36(7):65-72.

[4]陈杭,郑林用,赵艳妮.我国羊肚菌资源现状及开发利用[J].中国食用菌,2014,33(2):7-9.

[5]朱斗锡.羊肚菌人工栽培研究进展[J].中国食用菌,2008,27(4):3-5.

[6]张利平,陈彦,王子尧,等.羊肚菌胞外多糖免疫活性研究[J].中国食用菌,2009,28(3):47-49.

[7]陈吉岳.羊肚菌科系统学、生态及生物地理学研究[D].昆明:中国科学院昆明植物研究所,2006.

[8]武秋立,安家彦.羊肚菌菌丝分型特征[J].大连轻工业学院学报,2003,22(2):132-134.

[9]杜习慧,赵琪,杨祝良.羊肚菌的多样性、演化历史及栽培研究进展[J].菌物学报,2014,33(2):183-197.

[10]黄冕,张松.尖顶羊肚菌母种培养基筛选[J].食用菌,2007(6):32.

[11]朱斗锡.羊肚菌菌种制作技术[J].食药用菌,2010(7):12-14.

[12]赵琪,徐中志,程远辉,等.尖顶羊肚菌仿生栽培技术[J].西南农业学报,2009,22(6):1690-1693.

[13]陈立佼,柴红梅,等.尖顶羊肚菌单孢菌株群体营养特性研究[J].生物技术,2011,21(6):63-69,70.

[14]刘士旺,梁宗琦,刘爱英,等.羊肚菌生活史中重要的组成部分—菌核[J].贵州农业科学,1997,25(2):55-59.

[15]李书兰,何晓娜,等.不同配方培养基对羊肚菌菌丝生长及菌核和子实体形成的影响[J].安徽农业科学,2012,40(5):2587-2588,2593.

S646.9

A

1003-8310(2016)05-0086-03

10.13629/j.cnki.53-1054.2016.05.022

安徽省农业科学院学科建设项目(15A0729)。

储甲松(1965-),男,本科,助理研究员,主要从事大型真菌人工栽培研究。E-mail:764414462@qq.com

2016-06-22