国际产业分工格局新趋势及我国应对策略

■ 李瑞峰 内蒙古财经大学

国际产业分工格局新趋势及我国应对策略

■李瑞峰内蒙古财经大学

在经济全球化、一体化背景下,国际分工与专业协作将进入更高阶段。当前,国际产业分工格局呈现出服务业与制造业并重、产业内分工和产品内分工、垂直分工扩展、多极化等新趋势。在未来十年内,随着服务贸易地位的提升,发展中国家将扮演着重要角色。

我国是国际产业分工格局形成的重要力量,但也面临着处于国际分工体系中低端的尴尬局面。在“一带一路”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列战略背景下,如何把握国际产业分工格局发展的新趋势,实现在全球价值链向中高端升级成为亟待解决的问题。

一、国际产业分工格局发展新趋势分析

(一)服务贸易快速发展,呈现出“服务、制造并重”新分工形态

经济学理论指出,随着经济水平的不断提升,三类产业结构也会随之发生转变,最终呈现出“三二一”的排列。当前,随着发达国家陆续进入后工业化社会,全球三类产业结构也发生了巨变(图1)。据世界银行统计数据显示,1995年全球一、二、三产业的比重分别为6.4%、32.76%、60.84%,至2015年已提高至2.3%、26.43%、71.27%。整体来看,第三产业服务业在世界经济总量中占据的比重呈现攀升态势,已成为国际产业分工的重要内容。而第二产业工业的比重呈现下降态势,其中制造业的比重更是下降至15.68%。尤其在发达国家中,第三产业的比重更高,如卢森堡为86%、英国为80%、荷兰为79%。可以说,在信息技术驱动下,发达国家产业结构转型促进了制造业与服务业日益融合的趋势。

当前国际产业分工格局已呈现出服务业迅速发展、服务与制造并重与融合的新趋势。据世界贸易组织(WTO)统计,2015年全球商品出口和服务出口额分别为19.98万亿美元和5.07万亿美元,同比增长3.3%和4.3%,且预计2016年将分别增长4.0%、4.8%。同时,全球服务出口占商品出口额的比重也呈现上升态势(见图1),从2007年的19.2%升至2015年的23.32%。其中在2015年以前,曾在2009年达到21.75%的最高点,后受金融危机影响有所回落。2015年包括美、日、欧在内的前30大贸易国的服务贸易出口额占比82.3%,服务贸易进口额占比79.6%,顺差5102.6亿美元。可见,“服务、制造并重”的国际产业分工格局已初步形成。

图1 2015年全球三产比重及2007-2015全球服务出口占商品出口总额比重

(二)产业内、产品内分工已成为国际制造业分工的主要形态

所谓产业内、产品内分工,即工业初级产品、制成品以及各产业部门在不同国家之间的分工。当前,国际产业分工已形成了发达国家与发展中国家的产业内、产品内分工。发展中国家依据其相对优势,出口原材料、提供劳动力,而发达国家依据其技术优势,进口原材料,出口工业制成品。从价值链理论来看,不同国家(地区)所拥有的生产要素价格不同,通过价值链分解生产能获得更大利润,形成竞争优势。

以我国为例,在国际制造业价值链环节中,已形成“进口半成品(东亚)→加工装配(国内)→出口贸易(欧美)”的贸易模式。我国是全球制造大国,大量的半成品、零部件依靠东亚国家提供,2015年在东亚地区进口零部件贸易占比为51.2%。据商务部数据统计,2015年,我国在东亚地区进口零部件贸易额达到3.89万亿元。据中国装备制造行业协会预计,2015年在东亚地区进品零部件贸易占比将达到54.2%,同时,在国际制造业分工新趋势下,以我国为代表的新兴经济体已成为世界组装基地。以高科技制造业为例,我国是全球IT产品最主要的加工组装基地,2015年电信设备、电子数据处理、通信设备出口分别占全球出口总量的33.9%、41.2%、37.8%,其中超过六成出口至发达国家,如欧盟出口量占比约为23.67%,美国出口量占比约为14.54%。

(三)垂直分工逐步从制造业扩展至服务业,新兴经济体在国际垂直分工的地位提升

新世纪以来,随着发达国家经济呈现衰退趋势,纷纷将离岸外包从原有的制造业扩展至服务业,推动着服务业在国际产业分工中地位的上升。如2014年美国为推动其国内经济增长、吸纳就业、保持科技领先,制造业强势回归,已出现东亚地区的制造业生产线回流现象。由此,美国将离岸外包从蓝领工厂扩展至服务业的白领,2015年,美国离岸服务出口额为345.7亿美元,较上年同期增长3.8%。在国际垂直分工向服务业扩展的背景下,据NASSCOM、BCG、OECD等统计,2015年全球离岸外包的金额达到3200亿美元,并预计2016年将超过3500亿美元。

在此轮国际产业分工格局调整中,新兴经济体的地位不断提升,如全球第一、二大离岸服务外包的承接国分别为印度、中国,均为近年来崛起的新兴经济体。我国借助于成本、人力、技术等优势,占全球离岸外包服务市场份额的三成左右。2015年,我国承接服务外包执行金额为929亿美元,占全球外包服务总额的27.2%,同比增长14.2%。同时,在“工业4.0”战略背景下,信息技术与制造技术的高度整合,将推动制造业领域垂直分工的进一步深入。如3D打印机、机器人、控制软件等技术的不断成熟,大规模生产向大规模定制转移,新兴经济体的生产效率提升,在国际产业分工中的地位将进一步提升。

(四)以发达国家为主导的国际产业分工格局将向多极化发展

本质上而言,国际产业分工格局是由各国企业的核心竞争能力所决定的,而企业主要通过两种方式参与到国际分工格局之中。第一,通过国际直接投资,实现在全球范围内的布局。如英、荷联营的国际石油巨头壳牌2012年进驻中国市场,不断开拓下游业务,至2015年已涉及润滑油、集团采购、航运、化工等业务,通过总计高达38.9亿美元的对华直接投资,构建生产、销售网络,进而向全球布局迈出重要一步。第二,通过市场采购关系参与价值链分工体系,如德国联邦物流采购协会(BME)与德国500强企业发挥合作优势,通过超越国界的市场采购关系,对公司与品牌以又竞争力的方式进行管理,推动其在参与国际价值链分工,德国工业制造业发展一直处于全球前列,在2013年又提出了“工业4.0”战略,这与构建市场采购关系密不可分。

可见,无论在国际直接投资还是采购关系构建模式下,发达国家的跨国公司都扮演着重要角色,这也决定了发达国家长期主导国际产业分工。2015年3月的联合国贸易和发展会议提出,约占全球贸易80%的全球价值链模式由跨国公司的投资决定所塑造。目前,新兴市场和发展中国家也纷纷参与到新一轮国际产业分工格局下,未来国际产业分工将呈现多极化新态势。据博斯(Booz & Company)公司统计,2015年全球研发支出最大的1000家公司在印度和中国的研发支出增速达28.43%,远高于同期北美、欧洲、日本的增速,截止2015年,跨国公司在中国设立的研发机构已超过1500家,雇用了超过15万名的科学研究和技术开发人员。

在古希腊,城邦就是人开启公共生活的公共空间,人以此为契机在一个公共、开放的环境中交流与行动,人的文化和精神诉求得到满足,人的意识和肉体发展在城邦的孕育下呈现勃勃生机。亚里士多德称:“人是天生的城邦动物”。人的生命存在离不开社会活动的参与,人的生存发展始终与城邦紧密相连。人在城邦生活中自由地发表言论,积极追求至善的德性。在古希腊,长期的战争环境要求每一个公民必须具备强健的体魄,能加入到保卫城邦的战争中,斯巴达的儿童从七岁起就由国家抚养,每一个人都进行体育教育和军事训练。也正因如此,公民意志得以凝结成强大的力量,保护自身,保护家园,人的日常生活得以有序地进行。

二、我国在国际产业分工格局中的地位

(一)我国在国际产业分工格局中是重要的参与者

改革开放30多年里,我国经济保持高速增长,2009年我国制造业规模首次超过美国,更被誉为新一代的“世界工厂”。以富足、廉价的劳动力优势与国际产业转移有机融合,成为全球重要的制造业基地,成为国际产业分工体系的重要参与者。联合国工业发展组织(UNIDO)统计数据显示,2015年世界制造业增加值中,中国已达到23.2%,较2011年增长了3.5%。在22个制造业行业中,中国有12个行业增加值居全球第一,如通信设备、集成电路和电子元件、服装等,有9个行业增加值居全球第二。

近年来,大量跨国公司的直接投资涌入我国,如2015年,全国设立外商投资企业超过20000家,同比增长8.9%,实际使用外资1293.1亿美元,同比增长9.1%。戴姆勒、三星、住友电气、博世、伊藤忠等知名跨国企业继续追加对华投资,如2015年戴姆勒公司追加对华投资68.3亿美元。2008年金融危机后随着全球经济复苏,我国紧紧抓住这一机遇,实施“走出去”战略,2015年制成品出口超过2.5万亿美元,占全球制成品出口额的20%左右,是排名第二的德国的1.8倍。

(二)我国研发、创新能力不足,在国际产业分工格局中受制于人

我国产业规模较大,参与国际产业分工格局程度较高,但研发、创新能力不足,一些核心技术仍然受制于人。近几年,我国R&D (Research and Development)强度已呈现逐年上升的态势,如2014年达到了2.05%,2015年达到2.07%,与发达国家3%-4%的平均水平差距缩小。自2013年起,我国科研经费规模便仅次于美国,位居全球第二,但整体而言,在国际产业分工格局中依旧受制于人。具体表现于以下几个方面:一是,我国企业缺乏对产业链的控制力,缺少话语权。我国制造产业的关键设备、核心零部件对外依存度高,达到60%左右。如涉及高科技产业的航空发动机被美国、德国、日本、瑞典四大轴承巨头垄断。2015年我国轴承产业销售额达到1832亿元,主要生产中低端轴承,高端轴承完全依靠进口。二是,民族品牌的市场影响力有限,缺乏自主知识产权、国际标准。2015年11月,“最具世界影响力的中国品牌”揭晓,长安汽车、一汽红旗、爱康国宾等纷纷上榜,但与美、日、德等制造强国相比,民族品牌屈指可数,更谈不上建立国际标准。如2015年KHL集团发布的全球工程机械制造商50强中,我国有8家企业上榜,且排名较后,仅有徐工集团、三一重工位居前10名。

(三)我国产业附加值低,在国际产业分工格局中不具竞争力

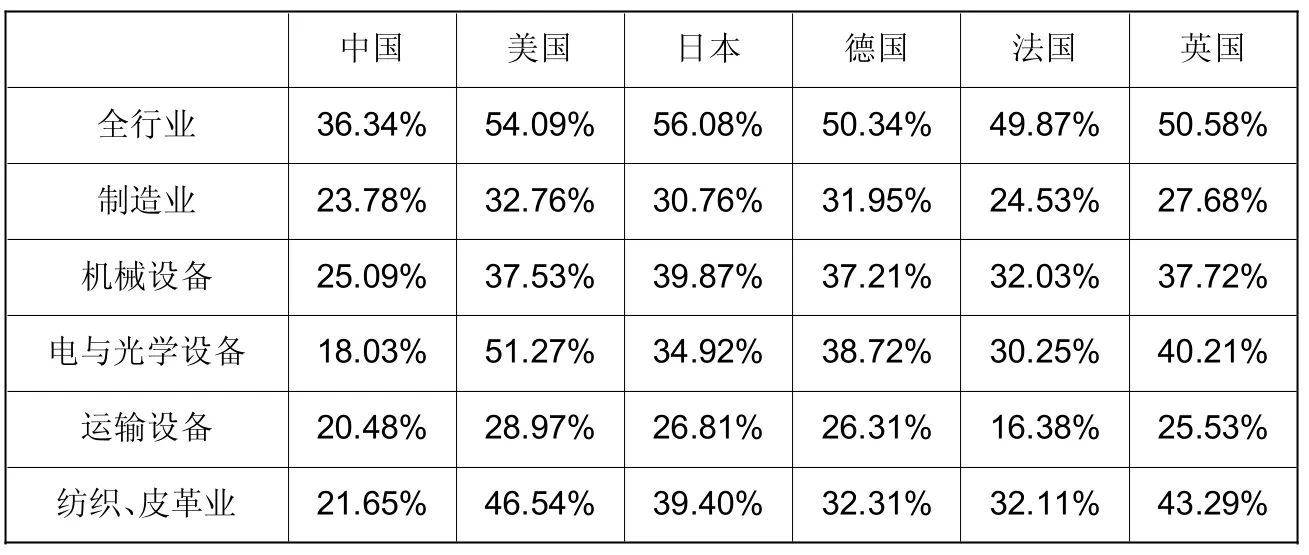

表1 2015年全球主要国家各行业增加值率比较

2015年我国产业增加值率仅为36.34%,与美、日、德、英等发达国家还有很大的差距(如表1所示),如我国制造业中最具国际竞争力的纺织、皮革产业,增加值率仅为21.65%,其他国家均超过了30%,美国更是达到了46.65%,超过了我国1倍以上。整体而言,我国产业附加值低,相当一部分企业只是国际知名品牌的加工厂,处于全球价值链的中末端。2015年AC尼尔森研究机构对苹果公司的价值分布情况调研显示,每一部i-Pad产品,原材料成本占31%,苹果公司独占30%的利润,而在中国大陆的劳动力成本仅占2%;每一部iPhone产品,原材料成本占23%,分销与零售占15%,苹果公司独占58.5%的利润,而在中国大陆的劳动力成本仅占1.8%。由此可见,因为产品的附加值低,在国际产业分工格局中不具竞争力,也难以分享到全球化的利益。

(四)我国参与国际产业分工付出了巨大的代价

我国在参与国际产业分工中,利用原材料、劳动力、消费市场等相对优势获得了令世人瞩目的经济增速,同时,也付出了巨大的资源、能源与环境代价。例如,2010年我国单位GDP能耗是全球平均水平的2.15倍,导致雾霾“污染带”斜穿大半个中国;2013年我国提出了构建美丽中国,节能降耗、调结构、促转型成为经济发展的新动向,2014年全国单位GDP能耗下降4.8%,2015年全国单位GDP能耗又下降6.1%。然而,我国二氧化碳年排放量仍旧较高,约占全球的25%左右,如2014年约为80亿吨,2015年约为86亿吨。在2015年第20轮联合国气候变化会议(COP20)上,我国承诺在2016-2020年里每年二气化碳排放量控制在100亿吨以下。总体而言,我国在参与国际产业分工、追求经济增速的同时,付出的能源、环境代价是巨大的,据世界银行统计,美、日、德等高收入国家的金属密集度已稳步下降,环境、空气质量得到有效控制;而中国却截然不同,2015年金属密集度已达到高收入国家的7.5倍、其他发展中国家的4倍,环境治理迫在眉睫。

三、提升我国在国际产业分工格局中地位的有效途径

(一)加快高新技术创新发展,提升产业的转型升级

在《中国制造2025》计划下,加快高新技术产业创新、促进转型升级是提升我国国际产业分工地位的重要方式。目前,我国高新技术产业在部分领域已取得新突破,推动着中国制造由中低端向中高端提升,如2015年我国航天军工配套关节轴承设备研发成功并投产,首次改变了我国航空发动机完全向欧美国家进口的历史;又如2015年华为智能手机市场份额稳居全球第三,手机出货量突破1亿台,在欧洲Android手机市场中成为第二大品牌;深圳大疆公司自主研发的无人飞行器,在全球市场中已稳居首位,约占70%的市场份额,成为引领行业的“标杆”企业。但整体而言,我国制造业发展受研发技术、创新能力不足等多种因素的影响,导致在国际产业分工格局中仍旧处于价值链中低端。由此,在当前我国经济发展新常态下,必须加快高新技术创新发展,如借鉴国际先进经验,推动产、学、研的联动,形成合力推动产业结构的升级转型。促进我国制造业在全球价值链环节中逐步向中高端跃进,并在国际产业分工格局中地位的不断提升。

(二)鼓励企业创立自主品牌,加强对民族企业与民族品牌的保护

在国际产业分工格局新趋势下,国际市场竞争已进入品牌战略时期。我国要提升参与国际产业分工格局的地位,必须创建具有核心技术自主品牌、打通“营销关节”,向全球价值链高端前行;必须充分发挥政府与行业协会的功能,促进并加保暖本土企业的技术交流与合作,提升核心技术研发能力;必须鼓励企业开发自主核心技术,创立自主品牌,强调低碳、绿色和生态化标准的产品制造,树立良好的中国企业形象。同时,要加强对民族品牌、民族企业的保护,培育社会公众使用国产品牌的意识,引导企业树立品牌意识,营造以技术与品牌为核心的高层次竞争环境。尤其是鼓励企业使用国产高技术设备,并适当给予奖励或补贴。提高外资收购门槛,限制对拥有独立知识产权、独立品牌民族企业的收购,提升民族企业在全球产业链条中的地位与技术层级。

(三)发挥政府采购的引导作用,提升我国企业参与国际产业分工格局的地位

纵观发达国家经济发展路径,政府采购是维护民族利益、支持本国产业发展的重要手段。目前,我国政府采购手段运用不足,对国产品牌支持不够。如每年各地方政府采购数以百亿元的公务车,但真正的国产品牌少之又少。又如政府部门采购的计算机相关器件,国内企业拿到的订单不足一成。由此,我国应充分发挥政府采购的作用,促进我国企业在国际产业分工格局中参与度的提升。引导鼓励企业自主创新,政府通过规模化定制、新产品首购政策等,减小企业的研发风险,规避企业的市场风险。利用政府采购的特殊地位,优先选择国产品牌,促进国内市场新技术、新产品的更新换代,同时,也可在政府采购中将是否使用国产高技术设备作为企业减税的重要参考,引导并促进企业对国产品牌的支持。

(四)实施技术标准战略,营造有利于自主创新的市场氛围

我国是世界制造大国,同时也是国际上贸易救济设限的首要目标国。如2015年上半年,我国共计遭遇14个国家(地区)发起的贸易救济调查37起,涉案金额35亿美元。据商务部统计数据,我国约60%以上的出口企业都遭遇过技术性贸易壁垒。在产业内、产品内国际产业分工新格局下,我国企业大多位于全球价值链中低端,只能被迫成为发达国家技术标准的接受者。政府部门应制定反技术垄断法规,通过法规的确立,约束跨国公司滥用知识产权,有效减少欧美发达国家设置的贸易壁垒,保障出口企业的合理、合法权益。同时,要优化资源配置,在国内产业转型升级背景下,鼓励并支持国内企业参与全球性技术标准的制定,如通过政府首购方式支持企业制定技术标准,鼓励企业自主创新,推进行业内国际技术标准的制定与改进。

(五)加强生态环境保护,鼓励并引导企业走低碳、绿色发展之路

低碳经济是一种以良好生态环境为基础的绿色经济发展模式。改革开放之初,我国为实现经济的快速增长,忽略了生态环境的保护,2015年冬天持续的雾霾天气更是敲响了警钟。由此,在国际产业分工格局新趋势下,我国必须发展循环经济,推进节能减排,追求低碳发展。特别是要有效控制电力、钢铁、石化等高耗能高污染行业增长速度,淘汰落后生产能力,开展以节能、降耗、减法、增效为目标的清洁生产。要尽快建立总量与配额相结合的碳排放交易体系,推动生态环境保护与建设进程,加快循环经济技术的开发与推广,积极推动节能减排技术创新与成果转化。要鼓励企业、高校、科研机构投入循环经济技术研究,发展生态产业,发展资源节约与替代技术,实现产业链延长与绿色再造。▲