高校面向行业产业协同创新困境化解——基于“2011协同创新中心”的研究

蒋兴华,吴 伟

(1.华南理工大学科学技术处,广东 广州 510640;2.浙江大学发展战略研究院,浙江 杭州 310058)

高校面向行业产业协同创新困境化解——基于“2011协同创新中心”的研究

蒋兴华1,吴伟2

(1.华南理工大学科学技术处,广东广州510640;2.浙江大学发展战略研究院,浙江杭州310058)

摘要:行业产业类协同创新是高校特别是理工类高校提升创新水平和行业领域地位,解决国家重大创新任务的最重要途径之一。目前,高校面向行业产业协同创新仍然存在考核评价单一、创新主体孤立、链条式创新特征不明显、创新资源集聚不够等问题。“2011协同创新中心”在有效破解高校面向行业产业协同创新机制障碍方面取得了成效,本文通过分析其建设模式及运行机制,探讨解决高校面向行业产业协同创新困境的有效途径。

关键词:协同创新;行业产业;困境化解;2011协同创新中心;高校

1引言

高校面向行业产业协同创新具有较强的需求背景,以突破行业产业共性关键技术、解决行业产业发展实际问题为目标,与前沿、文化类协同创新相比,面向行业产业协同创新涉及企业单位多,创新链条长,强调全链条设计、多单位参与,协同创新系统性、复杂性突出,要求高校要实现创新方式的根本转变[1],科研组织管理要改变个体、封闭、割裂的传统模式,逐步向流动、开放、协同的体制机制转变;科技创新要超越学科桎梏,突出学科交叉,突出需求导向;创新要素与创新资源要突破孤立、分散的制约,逐步向汇聚、融合的方向转变。

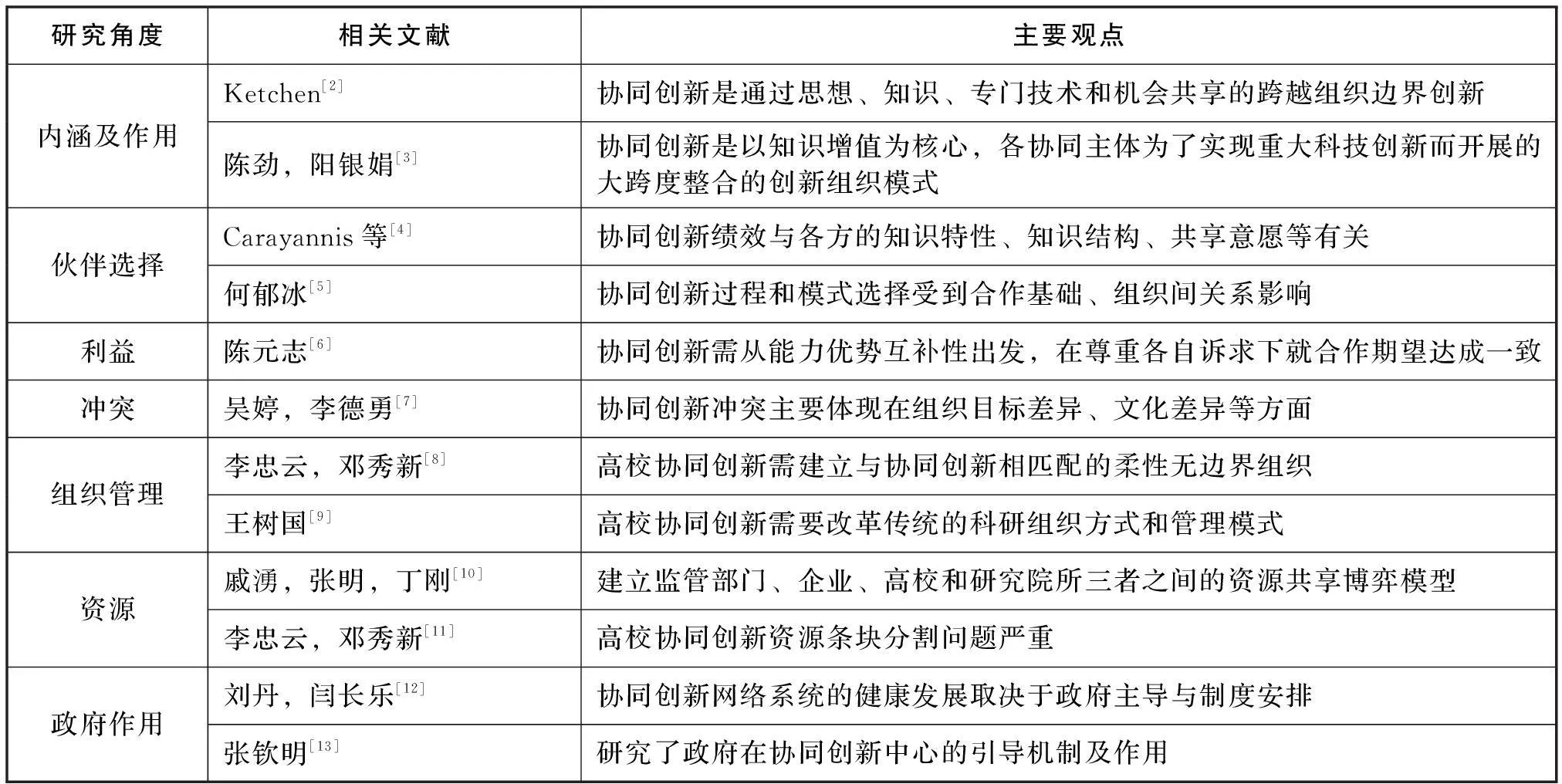

协同创新方面的研究日益受到学者的关注,主要涉及协同创新内涵、运行机制、影响因素及绩效等方面的研究较多,此外,一些学者对高校协同创新进行了研究,提出了一些具有借鉴意义的策略。有关协同创新的部分研究文献归纳如表1所示。据现有文献看,针对高校面向行业产业协同创新机制、模式及相关实践等方面的研究相对较少。

表1 协同创新研究文献归纳

2高校面向行业产业协同创新困境分析

高校面向行业产业发展类协同创新仍然面临科技评价不适应、创新主体隔离严重、链条式创新特征不明显、管理效率不高、创新资源集聚不够等问题,高校科技创新体系在有效应对行业产业协同创新诉求方面依然存在很多困境与障碍。

(1)现行体制机制对高校面向行业产业协同创新造成了天然屏障。体制机制是开展协同创新的关键,高校现行的组织管理方式在某些程度上阻碍了创新体之间的有效协同[14]。在校企间人才流动方面,不同的用人聘任制度以及不同的人才评价机制制约了智力资源在校企间的流动。在科技成果转化方面,除部分进入国家科技成果使用、处置和收益管理改革试点单位以外的大部分高校在进行科技成果转让、许可时,需经过主管部门严格、耗时的国有资产审批,与一向讲究市场快速反应的企业很难适应,影响了科技成果的转化。高校间也存在着很大的体制机制障碍,不同高校有着不同的职称评定以及绩效评价政策,高校间科研人员工作量及创新成果得不到无差别对待,创新人才难以高效、合理流动;此外,在现行竞争性为主的科技投入机制下,同行业高校为各自利益,相互竞争获取科技资源。在科研评价方面,长期以来形成的以论文、奖励、著作等为主要指标、重数量轻质量、重基础轻应用的考核评价机制严重制约了科研人员面向行业产业开展协同创新的积极性,注重教师个体的评价造成科研活动及其组织的分散化,不利于面向重大行业产业发展协同创新的开展。

(2)创新主体间的不同价值追求影响了协同合力。企业、大学在利益、知识、结构、文化等方面存在冲突,一定程度上导致协同创新效果并不显著[15-16]。偏好低成本导向的企业在短期利润驱使下没有充分利用公共创新资源的动力,更希望在短时间内取得最大经济效益,更趋于追求短平快的创新效益,缺乏面向行业产业共性技术开展长远创新的动力;而高校协同创新很大程度上以形成新知识、促进科技进步、提升学科建设水平、提高人才培养质量等为主要目标,以获得论文、专利、奖励等形式的科技创新成果为导向,缺乏深入理解产业技术需求的能动性。高校与企业在价值和追求上的差异导致双方在开展协同创新活动时,特别是在面对国家重大科技问题或行业产业的共性技术问题时容易产生分歧,制约了协同创新整体效能的提升。

(3)利益分配机制不完善造成协同创新动力不足。协同创新推进效果不好,很大原因是协同创新利益驱动机制缺失、协同创新动力不足,普遍存在知识产权、科研成果归属不清、利益分配难等问题,参与各方的利益都无法得到有效保障,致使各协同单位不愿参与协同创新活动[17]。协同单位之间在知识产权归属分配方面一般很难达成一致意见,从而造成高校在协同多个企业共同围绕行业产业重大需求开展创新时存在很大难度。

3高校面向行业产业协同创新困境化解探讨

为突破长期制约高校协同创新的体制机制壁垒,解决创新资源分散、封闭、低效等问题,提升高等学校创新能力,教育部、财政部于2012年联合启动实施“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”),重点建设面向科学前沿、面向行业产业、面向区域发展、面向文化传承创新等四类“2011协同创新中心”,通过体制机制改革,实现创新资源的高度集聚,充分释放人才、资本、信息、技术等方面的活力,营造有利于协同创新的环境氛围,形成能够落实重大任务的有效组织运行模式和满足重大创新需求的协同创新机制,侧重于形成学科、人才、科研“三位一体”的高校整体创新能力,促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合。现已认定38家国家级协同创新中心,其中行业产业类中心15家,是比例最高的一类协同创新中心。这些协同创新中心在人事管理、考核评价、科研组织模式、组织运行管理等方面开展了很多探索性的改革与创新,为破解高校面向行业产业协同创新困境探索了路子,形成了很多可借鉴的实践经验。

(1)创新组织管理体系,突破协同创新主体间的边际壁垒,实现创新资源有效集聚、高效协同。协同创新是通过思想、知识、专门技术和机会的共享创造跨越组织边界的创新[2],需不断强化协同创新的组织管理[18]。各创新主体围绕行业产业发展需求开展协同创新,就必须突破不同地域、不同单位间的壁垒,消除因参与各方之间的机制障碍,构建更加通畅的协同共享机制,使多方面、多层次、多渠道的创新资源实现有效集聚与高效流通,解决创新资源配置分散、封闭、低效的问题。辽宁重大装备制造协同创新中心为促进高校与行业龙头企业的紧密对接,采取“驻校建院”模式、企业化管理方式推动协同创新的运行建设,设立校企合作专家委员会,推行校企高层定期交流机制,推行平台管理专职化机制,互派专职管理人员实施交叉管理,实现协同创新组织高效管理;通过在物理空间上集聚,校企各方在实体团队建设、文化营造、科研活动组织等方面更加便利,高校开放实验室、数据资料等科研资源,企业开放生产平台和产品加工等试验资源,实现了创新资源高度集聚。媒体协同创新中心实行理事会领导下的中心主任与首席科学家“双总师”负责制,借鉴“公司法”规则,设立“准法人治理”结构,公司运行管理,实现中心独立运行,集约式管理,提高了协同创新组织的运行管理效益。先进核能技术协同创新中心依托清华大学核研院牵头建设,实体化、企业化运行管理,各项改革措施更加容易推进,人员聘用考核、绩效奖励等管理高度自主。

(2)打破高校惯有的人事聘用及管理方式,实现跨单位组建行业产业创新团队。长期以来,由于高校与企业之间聘人用人标准及方式的差异及科研人员过分注重“户籍身份”的观念背景下,按照高校现行人事关系组建团队的方式已难以有效应对当前行业产业发展的重大创新需求,所需的工程化创新人才难以进入到高校的科研队伍中,削弱了高校开展行业产业协同创新的能力。“2011协同创新中心”通过建立契约,采取专职与兼职、流动与固定相结合的人员聘任制度,充分发挥访问学者及博士后工作站制度作用,在创新队伍组建方面探索了新途径,跨单位组建创新团队难的问题得到了有效解决。辽宁重大装备制造协同创新中心实行“拟态考核”人事管理制度,企业、学校派驻专职人员与所属单位、中心签订三方协议,聘任期间业绩原单位给予承认,并保留相应权益和福利,实现了高校、企业高端人才在中心的高效流动,社会招聘人员实行企业化管理,稳定了一支专职科研队伍。有色金属先进结构材料与制造协同创新中心构建以责任制、合同制、股份制为基础的责权利明确的管理模式,任务设岗,分级聘任,全职与兼职相结合组建科研团队,所有人员实行目标考核制,动态调整,校内在编人员与社会化聘请人员按岗聘任、按岗考核、按绩取酬。

(3)建立面向行业产业协同创新需要的科研组织模式,提升校企协同解决共性关键技术的能力。高校行业产业类协同创新需要从应用基础、共性关键技术到应用示范进行全链条设计,创新链条上的各环节衔接更加紧密,涉及的创新链条长、参与单位多,以单个课题组为实施主体的科研组织模式难以满足需要,需构建一种跨学科、大团队、有组织的科研组织模式,实现创新链、价值链、学科链充分融合,提升解决产业重大技术问题的能力。先进核能技术协同创新中心以实施高温气冷堆核电站等国家科技重大专项为目标,组建了以清华大学核研院为总体单位、基于项目实施的垂直管理式科研组织模式,牵头组织协调中国核工业建设集团、华能山东石岛湾核电有限公司、中核北方核燃料元件有限公司等行业优势企业共同实施重大专项协同创新任务。辽宁重大装备制造协同创新中心通过依托大连理工大学、西安交通大学等优势高校共同组建共性技术创新平台,致力于重大装备制造的基础理论与共性技攻关,为企业提供重大装备研发的源头创新,通过联合行业优势企业组建沈鼓研究院、北方重工研究院、大连重工研究院、瓦轴研究院等4个专用技术研究平台,突破企业在产品研发过程中面临的专用关键技术,形成了高校共性技术与企业专用技术有效衔接的协同创新链条,实现从以单个技术为载体的“点”式项目合作模式转向将基础研究、技术开发到应用全线贯通的单一产品“线”式科研组织新模式。

(4)构建以创新质量与实际贡献为导向的考评机制,营造鼓励行业产业协同创新环境。长期以来,高校习惯于把论文、专利、著作、获奖等科研成果形式当成科研评价的主要指标,科技创新的质量体现不够,不利于鼓励高校科研人员开展面向行业产业协同创新,急需建立起需求导向、体现创新质量与实际贡献的考评体系,正确权衡论文、专利、行业标准及产业效益等综合指标的作用,鼓励科研人员参与行业产业协同创新。先进航空发动机协同创新中心通过成立独立于中心之外由行业部门专家组成的技术评审委员以及由国际知名学者组成的学术评审委员,实施学术评价与技术评价相结合,建立起了包括重大任务、支撑行业发展、学术影响等方面的协同创新团队评价体系,强调突出重大任务和支撑行业两方面的考核(权重达65%),把解决行业产业技术实际问题、型号应用、行业标准与规范、设计工具与准则等作为考核评价的重要内容,克服了高校原有考核过分注重论文、著作、奖励等方面数量的弊端。

(5)完善协同创新主体间的利益分配机制,实现协同各方的互利共赢。协同创新活动中,协同各方应签订相应的契约,明确参与单位的责权利,完善知识产权归属和利益分配机制,建立起长期的、稳固的协同创新或产学研合作共同体[22],实现科学价值与市场价值的共生共赢。对公益性质为主的高校而言,不应过分与企业争利益,应立足于通过协同创新实现学科建设、人才培养和科研的集成发展,进而服务和推动地方经济产业发展,以此获得更多的办学资源。北京交通大学联合行业龙头企业开展高铁和城市轨道交通领域的协同创新时,非常强调要找准自身定位和发展方向,不与协作伙伴争利益,形成了与行业企业有效协同的长效机制。

4研究结论与建议

高校行业产业类协同创新要求创新链与产业链、创新活动与生产实际需要紧密结合,共性技术研发、专有技术开发、产品市场开拓各环节必须有效融合,随着高校、企业、科研院所等不同性质单位的加入,由于创新文化、价值观、利益诉求等方面的差异以及资金、信息、知识、技术、人才等创新资源的集聚,协同创新系统的复杂性增加。“2011协同创新中心”在有效解决高校面向行业产业协同创新时面临的创新团队组建难、创新资源难以整合、高校科研与产业脱节等问题上开拓了新途径,为推动高校面向行业产业协同创新探索了经验。

一是要突破过度依赖高校体制内的运行管理模式,建立起高效、合理的协同创新组织治理结构,探索出适应行业产业协同创新需要的组织管理模式,打破校校、校企边际壁垒,解决创新要素分散、创新资源低效、组织管理松散等问题。

二是要转变高校惯有以正式编制人员、注重人事身份的团队组建方式,探索合同聘任制、专兼职相结合的跨单位组建团队模式,稳定具有一定规模的专职科研队伍;构建目标导向、任务设岗、按岗考核、按绩取酬的人事制度,充分发挥访问学者制度、博士后流动站工作制度等高校特有优势组建创新团队,满足高校面向行业产业协同创新需要。

三是要积极探索构建以创新质量为导向、注重创新实际贡献的考评体系,转变把产出论文、专利、著作、奖励等当成最主要的考评方式,形成高校面向行业产业协同创新的良好环境。

四是要面向行业产业重大需求,构建多学科交叉、多单位协同、多资源集聚、全链条设计的新型科研组织模式,开展有组织科研,提升高校解决行业产业发展重大技术问题的能力。

五是要充分发挥政府对高校面向行业产业协同创新的宏观引导与支持,这是由于面向行业产业协同创新是为了突破行业产业发展的共性关键技术,创新难度高、风险大,单靠市场作用难以拉动其创新动力,需要政府在资金、政策上给予支持,引导此类创新活动的开展。

参考文献:

[1]杜占元.科教融合 改革创新 推动高校科技工作上新水平[R].在教育部司局级干部集体学习会上的讲话,2014-10-15.

[2]KETCHEN D,IRELAND R,SNOW C.Strategic entrepreneurship,collaborative innovation,and wealth creation[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2007(1):371-385.

[3]陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,30(2):161-164.

[4]CARAYANNIS E,et al.Leveraging knowledge learning and innovation in forming strategic GUI R&D partnerships in the US,Germany and France[J].Technovation,2000(20):477-488.

[5]何郁冰.产学研协同创新的理论模式[J].科学学研究,2012,30(2):166-173.

[6]陈元志.宝钢的协同创新研究[J].科学学研究,2012,30(2):194-200.

[7]吴婷,李德勇,吴绍波.基于生命周期的产学研联盟冲突管理研究[J].学术论坛,2010(3):198-200.

[8]李忠云,邓秀新.高校协同创新的困境、路径及政策建议[J].中国高等教育,2011(17):11-12.

[9]王树国.乘势聚力协同创新推进世界一流大学建设[J].中国高等教育,2011(17):5-8.

[10]戚湧,张明,丁刚.基于博弈理论的协同创新主体资源共享策略研究[J].中国软科学,2013(1):149-154.

[11]李忠云,邓秀新.高校协同创新的困境、路径及政策建议[J].中国高等教育,2011(17):11-12.

[12]刘丹,闫长乐.协同创新网络结构与机理研究[J].管理世界,2013(12):1-4.

[13]张钦明.产学研协同创新政府引导机制研究[J].科技进步与对策,2014(3):1-6

[14]章熙春.大力推进协同创新 全面提升高校创新能力[J].中国高等教育,2013(7):51-52.

[15]吴婷,李德勇,吴绍波.基于生命周期的产学研联盟冲突管理研究[J].学术论坛,2010(3):198-200.

[16]李雪婷,顾新.产学研协同创新的文化冲突研究[J].科学管理研究,2013(1):5-8.

[17]钟灿涛.面向协同创新的大学知识产权管理[J].科技进步与对策,2012(22):127-131.

[18]周继良.大学协同创新的内部现实困境与制度改进[J].四川师范大学学报(社会科学版),2012,39(6):15-22.

(责任编辑刘传忠)

Troubles Resolving on the Industry Collaborative Innovation in College and University——Based on the Study of 2011 Collaborative Innovation Center

Jiang Xinghua1,Wu Wei2

(1.Science & Technology Division of South China University of Technology,Guangzhou 510640,China;2.Research Institute of Development Strategy of Zhejiang University,Hangzhou 310058,China)

Abstract:Industry collaborative innovation is one of the most important ways to promote the innovation level and the status of the industry and solve the problem of national major tasks of innovation for university,especially for the science and technology university.Presently,there are still a lot of problems:the science and technology evaluation is still single,the main bodies of innovation are isolated,chain type innovation characteristics is unobvious,the innovation resource is dispersed,and so on.2011 Collaborative Innovation Centers have gotten success in effectively cracking the barriers of the industry collaborative innovation mechanism in college and university.This paper discusses the effective way of solving the dilemma of the industry collaborative innovation in colleges and university through analyzing the building model and the operating mechanism of 2011 Collaborative Innovation Center.

Key words:Collaborative innovation;Industry collaborative innovation;Troubles resolving;2011 Collaborative Innovation Center;College and university

中图分类号:G31

文献标识码:A

作者简介:蒋兴华(1978-),男,广西桂林人,华南理工大学工商管理学院博士研究生;研究方向:科技管理。

收稿日期:2015-06-16

基金项目:广东软科学重点项目“高校科技成果转化机制与实证研究”(20140702),广东促进科技服务业发展计划项目“高校促进科技服务业发展战略研究”(2012B040301014),浙江自然科学基金项目“研究型大学协同创新网络演化机理及政策激励研究”(LY15G030006)。