分析急性心肌梗死(AMI)患者心电图中缺血性J波与恶性室性心律失常的关系

李 艳,滕艳玲,丁 婕,秦晓伟(江苏省连云港市第一人民医院心电图室,江苏 连云港 222000)

分析急性心肌梗死(AMI)患者心电图中缺血性J波与恶性室性心律失常的关系

李 艳,滕艳玲,丁 婕,秦晓伟

(江苏省连云港市第一人民医院心电图室,江苏 连云港 222000)

目的分析急性心肌梗死(AMI)患者心电图中缺血性J波与恶性室性心律失常的关系。方法收集我院收治的出现了J波的急性心肌梗死患者20例,将其设置为观察组。另外收集同期收治的20例未出现J波患者,设置为对照组。分别对两组患者的恶性室性心律失常情况进行分析。结果观察组患者的恶性室性心律失常发生率85%明显高于对照组患者的恶性室性心律失常发生率63%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论急性心肌梗死在实际的发病中有可能会出现恶性室性心律失常的情况,针对这一情况需对患者实施心电图J波进行检查,通过J波的手段能够较好的对患者是否会出现恶心室性心律失常进行预测。

急性心肌梗死;缺血性J波;心电图;恶性室性心律失常

急性心肌梗死是临床常见病以及多发病,在实际的发病过程中会导致患者出现诸多症状,若没有对患者实施及时有效的治疗,也会导致患者的生命受到威胁。尤其是急性心肌梗死的常见并发症,恶性室性心律失常当前有研究显示,心电图上时限延长、振幅增加的缺血性J波能够作为室颤的预警指标,因而能够对恶性心律失常可起到一定的预测效果[1]。本次研究中,分析了急性心肌梗死患者心电图中缺血性J波与恶性室性心律失常的关系,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为我院在2013年2月~2016年2月内收治的急性心肌梗死患者,其中出现了J波的急性心肌梗死患者20例,将其设置为观察组,观察组中男女患者分别为12例和8例,年龄在1~6岁之间,平均为(5.63±0.54)岁。另外收集同期收治的20例未出现J波患者,设置为对照组,男女分别为11例和9例,年龄在1~5岁之间,平均为(5.13±0.28)岁。对两组患者的一般资料进行分析后显示,其一般资料的差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法

在本次研究中,需要对两组患者均实施心电图的检查。本次研究中使用日本光电心电图仪,对患者的心电情况进行详细记录。在记录完成后对两组患者的心电图情况进行相应的分析和记录,并对两组患者的恶性室性心律失常发生率进行收集和比较。

1.3 统计学方法

本次研究中使用的统计学软件为SPSS 17.0软件,通过使用x2检验和率(%)对计数资料进行表示和分析,若数据显示为(P<0.05),则表示数据的差异有统计学意义。

2 结 果

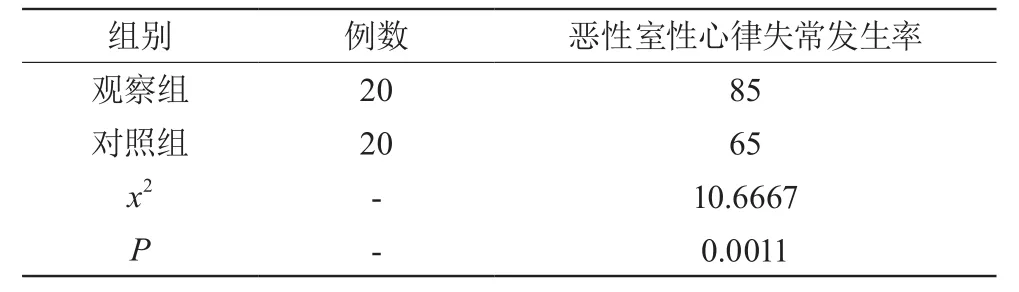

通过本次研究显示,观察组患者的恶性室性心律失常发生率85%明显高于对照组患者的恶性室性心律失常发生率65%,差异有统计学意义,如表1所示。

表1 两组患者恶心心律失常发生率对比(n,%)

3 讨 论

通过分析可以显示,急性心肌梗死会导致诸多病理生理事件的出现,尤其是内向电流减少和外向电流增加[2]。这一情况的出现是因为Ito导致的动作电位穹顶的压低在心肌缺血发生过程中不如外膜那样显著造成的,因此这两者之间在动作电位的1位相以及2位相上回产生跨壁电位差的情况,这一情况在心电图上的表现则为J波[3-4]。J波和急性心肌梗死患者的发生部位有着明显关系,下壁心肌梗死患者更容易出现,这和右心室外膜细胞Ito分布密度比左心室细胞多有着较大的关系。正常人群一般是以右冠状动脉为优势血管,因此患者在临床发病时,右心室内外膜之间的动作电位的跨壁电位差实际上会更大,J波的形成也会更加明显。而这一情况的出现正是导致急性心肌梗死患者发生恶性室性心律失常的重要因素之一,因而使用心电图缺血性J波的分析方法,是能够对患者的恶性室性心律失常发生情况进行较好的预测的,对于急性心肌梗死患者而言也有着重要意义,可将缺血性J波作为恶性室性心律失常的重要指标[5]。

同时心电图J波的出现也会显示患者心事跨壁负极离散程度的明显提升,一旦出现这一情况,需要立即采取紧急措施避免患者出现恶性时间。一些急性心肌梗死患者在发病中仅会出现缺血性J波,而在数小时后患者才会出现典型心肌梗死的心电图表现,因而缺血性J波对于急性心肌梗死患者的临床预测而言有着更加重要的意义。综上所述,在对急性心肌梗死患者实施临床治疗时,可对其进行心电图检查,并且分析其缺血性J波的出现情况,以期对患者起到更好的临床治疗效果。

[1]梁 芳,张 伟,古 萍,等.AMI患者心电图碎裂QRS波发生情况与梗死部位及严重心律失常的关系[J].山东医药,2011,51(23):10-12.

[2]陈昌贵,唐其柱,刘 源,等.肥厚型心肌病并发心律失常与流出道梗阻及病理性Q波的关系[J].实用医学杂志,2011,27(2):233-234.

[3]吕常智,赵利华.替罗非班对伴缺血性J波急性ST段抬高型心肌梗死心电图的影响[J].实用医学杂志,2015,31(2):286-288.

[4]周 岩,杨思睿,于 侠,等.600例小儿十二导动态心电图与常规心电图检测心律失常和ST-T 改变的对比研究[J].中华临床医师杂志(电子版),2012,06(5):1331-1332.

[5]周 萌,孙 林,李 波,等.心电图碎裂QRS波与急性心肌梗死患者室性心律失常及左心室收缩功能的相关性[J].中国心血管杂志,2014,19(1):24-27.

本文编辑:王 琦

To analyze the relationship between ischemic J wave and malignant ventricular arrhythmia in patients with acute myocardial infarction (AMI)

LI Yan,TENG Yan-ling,DING Jie,QIN Xiao-Wei

(Electrocardiogram room; Lianyungang First People's Hospital of Jiangsu, Jiangsu Lianyungang 222000,China)

Objectiveto analyze electrocardiogram (ecg) in patients with acute myocardial infarction (AMI) in ischemic J wave's relationship with malignant ventricular arrhythmia.MethodsTo collect our hospital in the J wave of 20 patients with acute myocardial infarction (mi), it is set for the observation group. In addition to collect in the same period were not present J wave of 100 cases of patients, set to the control group. Respectively on two groups of patients with malignant ventricular arrhythmia cases were analyzed.ResultsThe observation group of patients with malignant ventricular arrhythmia incidence of 85% is signif cantly higher than control group in patients with malignant ventricular arrhythmia incidence of 63%, the difference was statistically significant (P < 0.05).ConclusionThe incidence of acute myocardial infarction in the actual possible malignant ventricular arrhythmia, in order to solve this situation need to inspect the implementation of electrocardiogram (ecg) in patients with J wave, through the J wave method can better predict whether patients will be sick of ventricular arrhythmia.

Acute myocardial infarction;Ischemic J wave;Electrocardiogram (ecg);Malignant ventricular arrhythmia

R542.22

A

ISSN.2095-6681.2016.28.004.02