青藏高原大气氧分压及游客高原反应风险评价

查瑞波,孙根年,董治宝,余志康.陕西师范大学旅游与环境学院,陕西 西安 70062;2.华盛顿州立大学接待管理学院,华盛顿 普尔曼,9964-4750,美国

青藏高原大气氧分压及游客高原反应风险评价

查瑞波1,2,孙根年1,董治宝1,余志康1

1.陕西师范大学旅游与环境学院,陕西 西安 710062;2.华盛顿州立大学接待管理学院,华盛顿 普尔曼,99164-4750,美国

摘要:青藏高原是我国近几年生态和文化旅游的热点地区,然而,特殊的高原环境是制约多数内地游客高原旅游的主要障碍,因此,评价游客在不同高原地区的高原反应风险关系到游客的健康和生命安全,对当地的旅游开发和管理有重要的现实意义。以青藏高原110座城市为研究对象,从生态地理学的视角出发,采用GIS技术方法分析了4种氧分压与海拔高度的关系,并引入脆弱指数、损失指数和高原反应概率对游客高原反应风险进行了定量的分析评价。结论如下,(1)随着海拔的升高,氧分压逐渐下降,二者呈现负相关关系。(2)同一海拔高度,大气氧分压、可吸入氧分压、肺泡气氧分压、动脉血氧分压依次呈从高到低排列,这一现象与人体呼吸作用对氧气消耗的生理过程一致。(3)随着海拔升高,高原反应风险逐渐增大,二者的散点关系呈现五级“阶梯式”变化。百米海拔每变动一个单位,2 800 m以下,高原反应风险指数增大或减小0.084 5%;2 800~3 200 m,高原反应风险指数增大或减小0.334 6%;3 200~3 600 m,高原反应风险指数增大或减小1.187 3%;3 600~4 400 m,高原反应风险指数增大或减小0.432 5%;4 400~4 800 m,高原反应风险指数增大或减小4.354 2%。(4)从空间特征上来看,青藏高原反应风险的空间分布具有明显的区域差异性,高原反应高风险区域大致以地区行政中心县市为核心向周边辐射,在高原反应风险空间分布图中,中等风险级以上区域占青藏高原90%以上的面积。该研究可为内地游客前往青藏高原地区进行旅游活动和当地旅游部门进行旅游安全管理提供重要科学依据。

关键词:高原氧分压;高原反应;风险评价;青藏高原

ZHA Ruibo,SUN Gennian,DONG Zhibao,YU Zhikang.Assessment of Atmospheric Oxygen Practical Pressure and Plateau Reaction of Tourists in the Qinghai-Tibet Plateau [J].Ecology and Environmental Sciences,2016,25(1):92-98.

青藏高原独特的自然地理和人文环境造就了其丰富的旅游资源,由此对国内外游客和旅游市场产生巨大的吸引力。然而由于高海拔、低气压产生的特殊生境,使众多旅客对神秘的高原之旅望而却步。本文在大量调查和资料分析的基础上,开展了对人体高原反应风险评价的研究。高原反应的研究最早起源于高原生态环境的研究,随着高原旅游避暑、科考探险等活动的开展,人们逐渐将视角转移到人体高原反应领域的研究(Hsu et al.,2015;Dipasquale et al.,2015)。许多研究表明随着海拔高度的升高,大气压降低,大气氧含量减少,这在不同程度上制约着人类的生产生活(罗祎存,1988;高登义,1999;长安等,2007)。由于青藏高原不同海拔地区氧分压的高低存在较大差异,初到高原地区的内地游客极易产生各种高原反应。赵名茶(1998)的研究指出青海南部低氧环境是阻碍其地区发展的首要因素,提出需特别关注高原低氧环境与人体健康关系的研究。周兆年(2003)、戴霄晔等(2006)的研究表明大气压随海拔升高而降低是造成缺氧引起高原反应症状的原因,严重低氧可危及人类生命,并指出占我国致死率前四位的心血管病、脑中风、肿瘤和呼吸系统疾病都直接或间接与机体低氧有关。吴天一(1995;2012)对发生在青藏高原的各类型急、慢性高原病从流行病学、病理生理学和临床学等方面作了较系统的研究,发现药物虽然可以有效的预防高原病的发生,但是有效控制危险因素和提高人体高原习服能力才是防治的关键。因此,对于进入高原的游客来说,如何克服高原反应,成为高原旅游风险研究的主要问题。国内外学者Purkayastha et al.(1995)、刘峰贵等(2006)、薛华菊(2011)等人的研究中提出“阶梯式”习服方法可促进游客对高原反应的适应,赵海霞(2010)的研究发现高浓度葡萄糖对旅客急、轻症高原病有很好的疗效。这些研究对我国高原反应治疗技术的发展起了很大作用。综上文献不难发现,近年学者越来越关注有关高原反应的研究,但以整个地理区域为背景,系统评价青藏高原不同地区对人体高原反应的风险研究仍旧空白。

本文从生态地理学角度出发,以海拔高度为基础,以青藏高原4种氧分压的变化情况为主要参考,将4种氧分压和人体高原反应症状作为指标因子对青藏高原反应风险进行测定及评价,对青藏高原110个不同地区的高原反应风险进行路空间区域划分,以期为当地旅游部门进行旅游安全管理和游客进入高原的安全准备提供一定的参考。

1 数据来源、概念模型与研究方法

1.1数据来源

本文以青藏高原为研究对象,通过中国气象局和青海省、西藏自治区统计年鉴等对该区域110个地市的海拔、气候等自然环境基础数据进行了系统收集。此外,利用内地旅游团入藏机会,对221人进行了有关高原反应症状的调查记录,其中0~29岁104人,30~49岁81人,50~70岁36人,男性123人,女性98人。

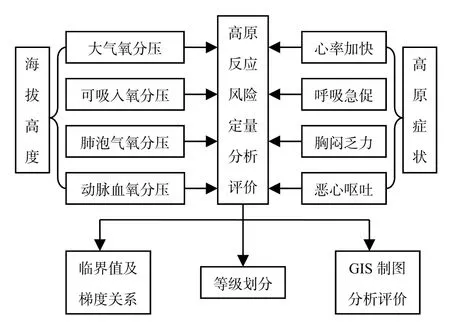

1.2概念模型

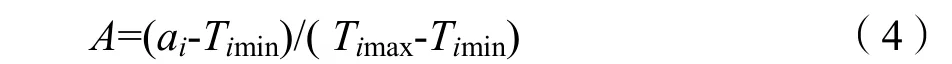

本文构建了一个高原反应风险综合测评概念模型(图1),包括海拔高度影响下的4种氧分压和人体高原反应表现出的主要症状。研究思路是以高原环境调查研究资料为基础,进行相关和回归分析,建立数学模型及散点关系图。利用层次分析法对各指标因子进行权重分析,确定指标权重及各指标阈值。利用对数差值处理对脆弱指数相关指标因子进行初始标准化(钟祥浩等,2008),如公式(2);再对损失指数各指标因子的初始数值进行标准化量化处理,如公式(4)。根据指标因子的分配权重和初始标准化值可计算脆弱指数、损失指数。以海拔高度与4种氧分压的关系散点图的综合分析和人体高原反应症状为依据,对损失指数、脆弱指数、发生概率和风险等级进行等级划分,对青藏高原的高原反应建立起危险评价等级,揭示研究区域的高原反应风险的空间分布状况,为内地游客高原旅游提供参考。

图1 高原反应风险综合测评概念模型图Fig.1 Conceptual model of the comperhensive evaluation of plateau reaction

1.3研究方法

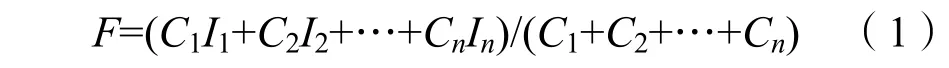

1.3.1脆弱指数的计算

脆弱性原指主体抗外界干扰能力的高低、反映自身稳定性的情况,即在外界环境发生改变后主体自身保持原有状态的难易程度,本文中的脆弱指数反映了人体从平原进入高原环境后,出现高原反应症状的难易指数,计算公式:

式中:C为指标因子分配权重,I为指标因子的初始标准化值,F为脆弱指数。初始标准化值采用对数插值法进行计算,计算公式:

式中:ai为实测值, Timax、 Timin为指标因子的阈值。

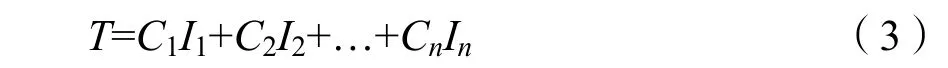

1.3.2损失指数的计算

损失是指由于某种潜在危险或意外事件造成的人身伤害或财产的减少,例如地震、洪水、泥石流等自然灾害。本文所述的损失指数反映了人体从平原进入高原后,出现高原反应的严重程度。计算公式:

式中:C为指标因子分配权重,I为指标因子的初始标准化值,T为损失指数。初始标准化值的计算公式:

式中:ai为实测值, Timax、Timin为指标因子的阈值。

1.3.3高原反应的发生率

依据游客实验调查数据得出不同海拔高度高原反应的发生概率,统计结果如表1示。

表1 高原反应的发生率Table 1 The incidence of the acute plateau reaction

1.3.4高原反应风险指数计算

为了定量分析游客高原反应风险的大小,本文引入高原反应风险指数,它是指高原反应发生的脆弱指数、损失指数和发生概率的一个综合指数。计算公式:

式中:R为高原反应风险指数,F为脆弱指数,T为损失指数,P为发生概率。

2 大气氧分压随海拔高度的变化

2.1近地层大气压、大气氧分压随高度的变化

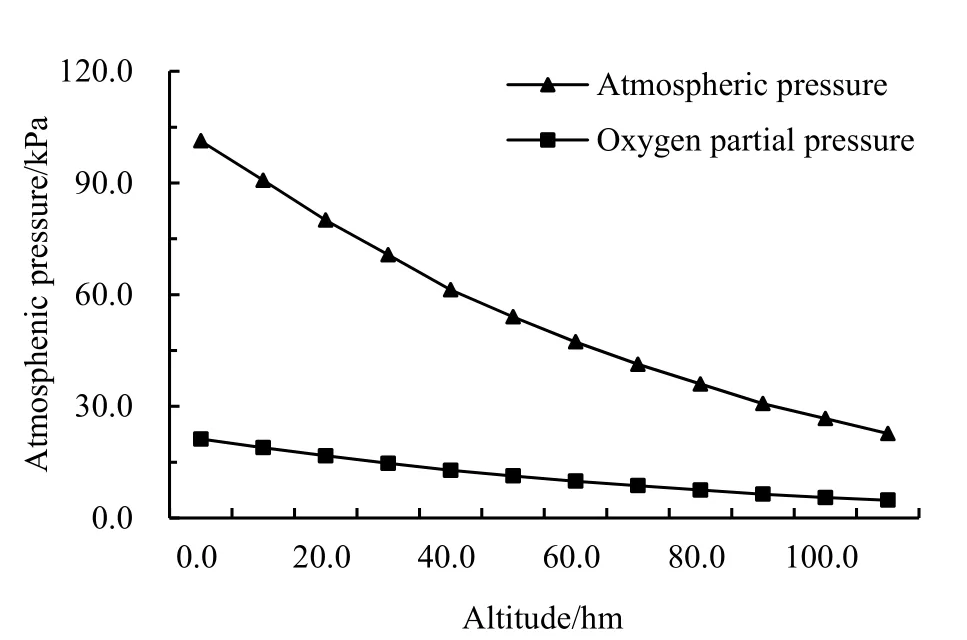

当大气相对于地面处于静止状态,则某一点的气压值等于该点单位面积上所承受铅直气柱的重量。在静力平衡条件下,Z1面上的气压P1和Z2面上的气压P2间的气压差应该等于这两个高度面间的薄气柱重量(Z1<Z2),即P2-P1=-ΔP= -ρg(Z2-Z1)=-ρgΔZ,式中负号表示随高度增高,气压降低。若△Z趋于无限小,则上式可写成:-dP=ρgdZ。气压随高度递减的快慢取决于空气密度ρ和重力加速度g的变化,重力加速度的变化量一般很小,因此气压随高度的递减的快慢取决于空气密度(周淑贞等,1997;张彦博等,1996;蒋贵彦等,2011)。图2中青藏高原大气压和大气氧分压随海拔高度的增加而递减,并且随着海拔高度的持续增加,大气压和大气氧分压下降速度明显减缓。由此可见,随着海拔高度的上升,空气稀薄,空气中氧含量随之减少,人们的高原反应发生率会随着海拔高度的增加而增加,高海拔对人类生存和旅游活动形成了天然屏障。

图2 海拔影响下大气压和氧分压的变化Fig.2 The change of the atmospheric pressure and oxygen partialpressure under the influence of altitude

2.2青藏高原4种氧分压随海拔高度的变化

青藏高原平均海拔在3000 m以上,氧分压的大小主要取决于海拔高度的变化。本文选取与人体呼吸的生理过程最为密切的4种氧分压作为高原反应风险的评价指标因子,以百米海拔高度为变量x、4种氧分压为因变量y1-4绘制关系散点图,结果如图3,随着海拔高度x升高,大气氧分压y1下降,二者回归方程:

图3 海拔高度与4种氧分压的关系Fig.3 The relation of the altitude and 4 kinds of oxygen partial pressure

在所实验的位置点即3200、3600、4400 m附近处,得到的氧分压的统计值出现波动,但变动不大。随着高度x升高,可吸入氧分压y2下降,二者回归方程:

在受到外界因素的干扰下,呈现一定的“阶梯”下降趋势,大致在2500~3200 m处可吸入氧分压值下降趋势趋于平缓, 在3200~3600 m处可吸入氧分压下降最快。随着高度x升高肺泡气氧分压y3下降,二者回归方程:

其中两个拐点分别在3200和4400 m处。从海平面到3200 m处,肺泡气氧分压下降速度最快,其次在3600m以上,而在海拔高度3200~3600 m,肺泡气氧分压下降速度减慢。随着高度x升高动脉血氧分压y4下降,二者回归方程:

从海平面到1500 m处,随海拔的上升动脉血氧分压下降极快;在1500~3200 m处,动脉血氧分压下降减缓;在3200~3600 m处,下降加快;3600~4400 m及以上,动脉血氧分压下降趋势平缓。

总之,随着海拔高度的升高氧分压降低,同一海拔高度处大气氧分压>可吸入氧分压>肺泡气氧分压>动脉血氧分压,之=这一现象正好与机体呼吸作用对氧气消耗的生理过程相一致。

3 游客高原反应风险的测算与分析

3.1高原反应症状及分级标准的确定

3.1.1人体高原反应症状分析

从海平面地区进入高原地区以后,由于高原大气压低,空气稀薄,氧分压低,加上寒冷干燥,在不同的海拔高度,人体会出现一系列不同程度的反应症状,称为高原反应(曹祯吾等,1994)。研究表明,青藏高原高原反应的主要症状发生频率如表2所示。初入海拔3000 m时,人体出现高原反应症,如头晕、头痛等,利用药物、综合性锻炼等方法有利于高原习服,适应高原缺氧环境。登上更高海拔地区,一些体质较好、适应性较强的人群某些症状有所减轻。而超过3900 m海拔以后,大气中氧分压愈低,则机体缺氧程度也会相应加重。

表2 典型不同海拔地区的高原反应主要症状发生率Table 2 The incidence of the main symptoms of the acute plateau reaction in typical different altitude places

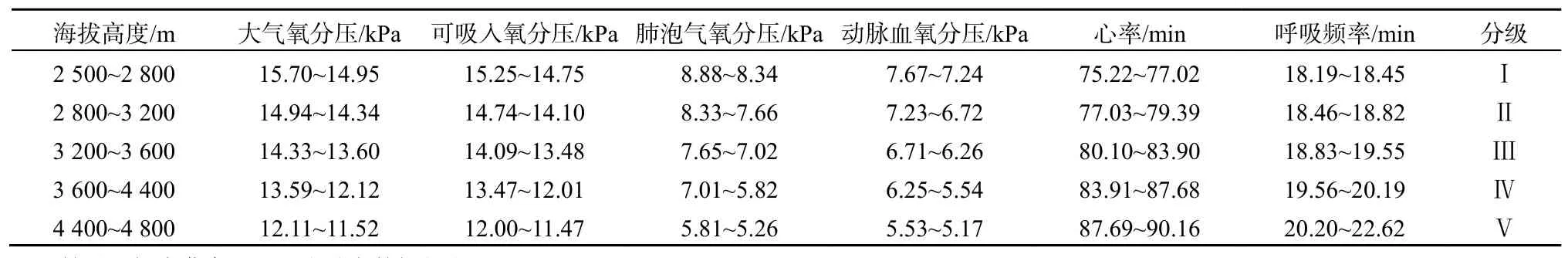

3.1.2人体高原反应梯度分级

根据游客调查数据建立心率与海拔高度的回归方程为:h=0.002x2+0.476x+61.68,R2=0.99,x为海拔高度,h为心率,心率的生理阈值为60~100 min-1;心率与呼吸频率的回归方程为:b=(23.542 h -641.16)/65.08,h为心率,b为呼吸频率,呼吸频率的生理阈值为16~20 min-1。动脉血氧分压作为人体的缺氧指标,其正常范围值为12.6~13.3 kPa。当动脉血氧分压小于8 kPa时,可诊断为呼吸衰竭;6.67~8 kPa时,可认为轻度呼吸衰竭;5.53~6.67 kPa时,可认为中度呼吸衰竭;动脉血氧分压小于5.53 kPa时,可认定为重度呼吸衰竭(徐飞等,2011;牟信兵等,2001)。本文选取青藏高原110座城市为研究对象,以海拔高度为自变量,通过方程(6)~(9)计算了4种氧分压的值,一方面以动脉血氧分压生理指标分级结果和人体高原反应症状的发生频率为依据,另一方面以4种氧分压随海拔高度的变化散点图为依据,得出各种氧分压和高原反应常见症状的临界值及其梯度分级,结果如表3所示。

表3 4种氧分压和高原反应症状的梯度分级Table 3 The classification of 4 kinds of oxygen partial pressure and main plateau reaction norms

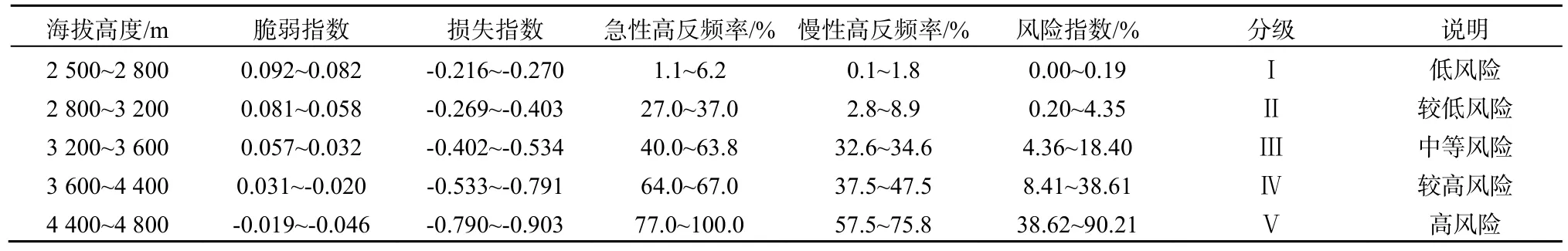

3.2高原反应风险

青藏高原旅游资源丰富,然而低氧环境造成的高原反应严重影响着人们高原旅游的质量。为了定量分析青藏高原游客高原反应风险的大小,本文利用表3计算结果,根据公式(1)~(4)测算人体高原反应的脆弱指数和损失指数,其中由层次分析法得出4种高原氧分压分配权重值分别为0.333、0.333、0.176、0.167,将脆弱指数和损失指数按照海拔梯度予以赋值:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0。由公式(5)计算急、慢性高原反应风险指数,计算结果如表4所示:海拔越高脆弱指数、损失指数越小,说明高原氧分压环境越差,人体出现高原反应症状越容易并且所承受高原反应的损失越严重;海拔升高,急、慢性高原反应症状发生概率增大,并且急性的发生概率大于慢性;海拔上升,高原反应风险指数增大,最高达到90.21%。海拔3500 m及以上地区高原反应指数迅速增大,海拔在4500 m以上地区高原反应指数近40%,表明此海拔高度可以作为高原反应风险的预警界限,因此建议在海拔3000 m以上地区应为旅客提供供氧服务设施。

表4 高原反应风险指数及分级Table 4 Plateau reaction risk index and its classification

3.3游客高原反应风险分析

青藏高原极端的低氧环境抑制了人们高原旅游的热情,也阻碍了青藏高原旅游业的进一步发展。高海拔、低气压形成的低氧分压环境给人体的呼吸等系统造成严重的影响,进而出现高原反应的症状。

3.3.1高原反应风险与海拔高度分析

研究结果发现,高原反应出现的根本原因是高海拔、低气压,但最主要的影响因子是海拔高度。为了解释海拔高度与高原反应风险指数的关系,本文以百米海拔高度为横坐标,高原反应风险指数为纵坐标,绘制二者之间相关关系散点图。如图4所示,高原反应风险指数随着海拔高度的变化呈现“阶梯式”上升的趋势。回归方程为:y=0.1577x2-7.6945x+94.793,R2=0.908,x为海拔高度,y为高原反应风险指数。第一阶梯,海拔高度2800 m以下,高原反应风险指数最小,模拟的回归方程:y=0.0845x-2.1842,R2=0.979;第二阶梯,海拔高度2800~3200 m,该阶段高原反应风险指数略有升高,但上升趋势不大明显,模拟的回归方程:y=0.3346x-6.3113,R2=0.926;第三阶梯,海拔高度3200~3600 m,该阶段高原反应风险指数随海拔高度的变化呈明显的上升趋势。并在该阶段内随着风险指数的增加,呈现一种“波动式”的变化趋势,模拟的回归方程:y=1.1873x-23.782,R2=0.921;第四阶梯,海拔高度3600~4400 m,该阶段高原反应风险指数相对较高但是上升幅度不是很大,大致在3600 m处出现“跳跃式”上升变化,模拟的回归方程:y=0.4325x+19.806,R2=0.979;第五阶梯,海拔高度4400~4800 m,在4400 m处出现第二次突变,风险指数达到达到最高值,该阶段高原反应风险指数随海拔高度的变化呈上升趋势,模拟的回归方程:y=4.3542x-118.76,R2=0.937。

图4 海拔高度与高原反应风险指数的关系图Fig.4 The relation of the altitude and plateau reaction risk index

3.3.2高原反应风险的空间分析

根据高原反应综合指数计算结果,青藏高原所选样本城市的高原反应综合指数介于0%~90.21%之间,综合评价指数越高表明高原反应风险越大。为了便于评价,利用ArcGIS 9.3中的空间分析工具按上述分级标准界定。如图5所示,高原反应风险的空间分布具有明显的区域差异性:Ⅰ级为高原反应低风险区,海拔高度在2500~2800 m,高原反应风险综合指数在0%~0.19%之间。主要分布在雅鲁藏布江下游流域和青海省北部地区,四川省西部属青藏高原的区域呈点带状,高原反应低风险区域面积小。从空间特征上来看,高原反应低风险区域,大致以地区行政中心县市为中心,在青海省北部,四川省呈点状分布而在雅鲁藏布江下游流域呈点状分布,共同形成高原反应的低风险区域。

图5 高原反应风险的空间分布Fig.5 The spatial distribution of the plateau reaction risk

Ⅱ级为高原反应较低风险区,海拔高度在2800~3200 m,高原反应风险综合指数在0.20%~4.35%之间。主要分布在雅鲁藏布江下游流域和青海湖流域,四川和云南属青藏高原的区域。高原反应风险区域面积较小,包括西藏、四川、云南的极小部分,而在青海省其主要分布在青海湖流域。从空间特征上来看,高原反应较低风险区域,大致以地区行政中心县市为中心,在青海省沿青海湖呈环状分布,而在其他省份则呈零星点状带分布。

Ⅲ级为高原反应中等风险区,海拔高度在3200~3600 m,高原反应风险综合指数在4.36%~18.40%之间。主要分布在西藏自治区东部和青海省东南、东北及北部大部分地区,四川省西部属青藏高原的区域。高原反应风险区域面积约占西藏自治区的25%,占青海省30%,四川省属青藏高原部分的大部分。从空间特征上来看,高原反应中等风险区域,大致以地区行政中心县市为中心,在空间上呈面状分布。

Ⅳ级为高原反应较高风险区,海拔高度变化范围在3600~4400 m,高原反应风险综合指数在18.41%~38.61%之间。主要分布在西藏自治区西部的一小部分、北部、中部、南部和青海省的西南部。高原反应风险区域面积约占西藏自治区的20%,占青海省20%,及四川省的极小部分。从空间特征上来看,高原反应较高风险区域,大致以地区行政中心县市为中心,连接起来沿高原反应高风险区域呈环带状分布。

Ⅴ级为高原反应高风险区,海拔高度的范围在4400~4800 m,高原反应风险综合指数在38.62%~90.21%之间。主要分布在西藏自治区西部、北部和青海省的西南部。高原反应风险区域面积大约占西藏自治区面积的50%左右,占青海省面积的20%左右。从空间分布特征看,高原反应的高风险区域大致以地区行政中心县市为核心向周边辐射。

4 结论

本文以青藏高原110座城市为研究对象,分析了青藏高原大气氧分压空间分布,并对各地游客高原反应的风险进行了定量的分析评价,结论如下:

首先,随着海拔高度的升高,大气氧分压降低,同一海拔高度,大气氧分压>可吸入氧分压>肺泡气氧分压>动脉血氧分压,这一现象正好与机体呼吸作用对氧气消耗的生理过程相一致。

其次,青藏高原地区,大气氧分压值的大小取决于海拔高度的变化,海拔升高,氧分压下降,二者呈现负相关性变化。随着海拔高度的上升,高原反应风险指数逐渐增大,二者的散点关系图呈现出“阶梯式”或者说是“跳跃式”变化现象。在2800 m以下,百米海拔每变动一个单位,高原反应风险指数增大或减小0.0845%;在2800~3200 m,百米海拔每变动一个单位,高原反应风险指数增大或减小0.3346%;在3200~3600 m,百米海拔每变动一个单位,高原反应风险指数增大或减小1.1873%;在3600~4400 m,百米海拔每变动一个单位,高原反应风险指数增大或减小0.4325%;在4400~4800 m,百米海拔每变动一个单位,高原反应风险指数增大或减小4.3542%。

最后,根据高原反应风险指数计算结果,青藏高原反应综合指数介于0%~90.21%之间,综合评价指数越高表明高原反应风险越大。青藏高原反应风险的空间分布具有明显的区域差异性,高原反应高风险区域大致以地区行政中心县市为核心向周边辐射。在高原反应风险空间分布图中,中等风险级以上区域占青藏高原面积90%以上。

参考文献:

DIPASQUALE D M,STRANGMAN G E,HARRIS N S,et al.2015.Hypoxia,Hypobaria,and Exercise Duration Affect Acute Mountain Sickness [J].Aerospace medicine and human performance,86(7):614-619.

HSU T Y,WENG Y M,CHIU Y H,et al.2015.Rate of ascent and acute mountain sickness at high altitude [J].Clinical Journal of Sport Medicine,25(2):95-104.

PURKAYASTHA S S,RAY U S,ARORA B S,et al.1995.Acclimatization at high altitude in gradual and acute induction [J].Journal of Applied Physiology,79(2):487-492.

曹祯吾,牟信兵,冯玉兰.1994.空运进藏新兵急性高原病发病调查[J].解放军医学杂志,12(2):127-129.

戴霄晔,王铮,刘涛.2006.我国高原健康环境评估[J].山地学报,24(3):312-319.

高登义.1999.人类在极端环境气象中的适应问题[J].气候与环境研究,4(1):5-8.

蒋贵彦,孙根年,王林.2011.青海省旅游气候舒适性评价及不利因素分析[J].干旱区资源与环境,25(7):215-221.

刘峰贵,张忠孝,候光良,等.2006.青藏高原“渐进阶梯式”旅游模式探讨[J].人文地理,21(5):22-24.

罗祎存.1988.青海省大气压强及其变化规律[J].青海师范大学学报(自然科学版),1(1):13-19.

牟信兵,李素芝.2001.高原病学[M].拉萨:西藏人民出版社:61.

吴天一.1995.青藏高原人体低氧适应问题[J].青海环境,6(1):5-7.

吴天一.2012.我国青藏高原慢性高原病研究的最新进展[J].中国实用内科杂志,32(5):321-323.

徐飞,胡扬.2011.应用低氧运动时动脉血症和通气反应指标预测急性高原反应的探索研究[J].体育科学,30(10):59-66.

薛华菊,方成江.2011.高原人体生理适应学理论在进藏旅游中的应用[J].干旱区资源与环境,25(2):183-189.

张彦博,汪源,刘学良,等.1996.人与高原[M].西宁:青海人民出版社:41.

长安,葛全胜,方修琦,等.2007.青藏铁路旅游线气候适宜性分析[J].地理研究,26(3):533-540.

赵海霞.2010.高浓度葡萄糖应用于高原列车进藏旅客急性轻型高原病460例临床分析[J].青海医学杂志,40(9):87-88.

赵名茶.1998.青海南部环境质量与可持续发展的障碍因素分析[J].地理科学进展,17(4):25-32.

钟祥浩,王小丹,刘淑珍.2008.西藏高原生态安全[M].北京:科学出版社:45-47.

周淑贞,张如一,张超.1997.气象学与气候学[M].第三版.北京:高等教育出版社:83-84.

周兆年.2003.低氧与健康研究[J].中国基础科学,10(5):20-25.

Assessment of Atmospheric Oxygen Practical Pressure and Plateau Reaction of Tourists in the Qinghai-Tibet Plateau

ZHA Ruibo1,2,SUN Gennian1,DONG Zhibao1,YU Zhikang1

1.College of Tourism and Environment,Shaanxi Normal University,Xi’an 710199,China; 2.School of Hospitality Business Managements,Washington State University,Pullman WA,99164-4742,USA

Abstract:The Qinghai-Tibet Plateau is an hot tourism destination for ecological and cultural tourists from inland China.However,the special geographical environment of the plateau become a major obstacle to restrict many low-land residents to travel to The Qinghai-Tibet Plateau.This article selects 110 cities in the Qinghai-Tibet Plateau as research objects,conducts comprehensive filed experiments in the perspective of medical geography to analyze the relation of the altitude and 4 kinds of partial oxygen pressures.The research carries on the quantitative method and GIS technique to evaluate the plateau reaction risk of the tourists from low-altitude places.The conclusion shows:(1) With the altitude increasing,the partial oxygen pressure decrease gradually,and the correlation between altitude and oxygen partial pressure is negative.(2) At the same elevation,Atmospheric oxygen partial pressure,respirable oxygen partial pressure,alveolar oxygen partial pressure,and arterial oxygen pressure is line in turn from high to low.It is same to the breathing function of human body oxygen consumption physiological process.(3) As the altitude rises,the plateau reaction risk increases.The relationship curve shows like “5 steps”.(4) From the spatial aspect,the core of each altitude reaction risk level is always to be bigger cities.The results of this paper are helpful to the local governments and low-land tourists to have a deeper understanding of plateau reaction risk and learning how to avoid or manage the risk.

Key words:plateau oxygen partial pressure; plateau reaction; risk assessment; Qinghai-Tibet Plateau

收稿日期:2015-11-02

*通信作者:孙根年(1961年生),男,教授,博士生导师,主要从事生态环境与旅游危机管理等研究。E-mail:gnsun@snnu.edu.cn

作者简介:查瑞波(1989年生),男,博士研究生,主要从事生态环境与旅游风险评价等研究。E-mail:rbzha@snnu.edu.cn

基金项目:国家社会科学基金项目(12BJY131);国家支撑计划课题(2014BAD15B02);国家留学基金项目(201506870028)

中图分类号:X820

文献标志码:A

文章编号:1674-5906(2016)01-0092-07

DOI:10.16258/j.cnki.1674-5906.2016.01.013

引用格式:查瑞波,孙根年,董治宝,余志康.青藏高原大气氧分压及游客高原反应风险评价[J].生态环境学报,2016,25(1):92-98.