译林新版《英语》Story time 板块教学中的三个问题

杨敏 顾云

Story time是译林新版《英语》(下同)中的一个核心板块,它以对话、短文、短剧等语篇形式呈现词汇、句型、日常用语和语言功能。通过Story time板块的学习,学生既要能掌握整个故事的主要情节、理解故事中的一些细节,也要能在生动的故事情节中学习、运用并掌握文本中出现的新单词和新句型。而语篇教学理论也认为词汇、句型的学习应该在语篇学习的基础上进行。语篇学习应该让学生先关注对故事的理解,然后再对语言知识和语言技能进行专项学习或训练(计晓敏,2016)。然而许多教师在教学实践中却不能很好地处理词句与语篇之间的关系,在Story time板块教学时出现了一些问题,导致课堂教学的低效甚至无效。

问题一:学习了词句,忽略了语篇

【案例一】教学内容:六(上)Unit 5 Signs(Story time)。故事讲述Mike,Helen,Tim三兄妹在去购物中心的过程中看到一些公共标识,三人相互提醒、避免危险、阻止不当行为而进行的对话,主要句型是:What does it mean?/It means...词汇:sign,shopping centre,careful,mean,floor,litter,go in,take...into,restaurant, someone, smoke,smell等。

教学过程:

教师让学生观看卡通故事整体感知文本。首先提出问题“What shops did they go?”,学生在回答该问题的同时,学习生词restaurant。接着教师出示不含有公共标识的四个地点:购物中心、饮料店、书店、餐厅,让学生把教师出示的一些公共标识和这些地点匹配起来,学生反馈时用新句型 “—What signs did they see at...?—They saw...at...”。与此同时教学shopping centre,sign等生词。

在分段学习文本的过程中,教师逐一出示含有标识的课文插图,始终围绕目标句型“What does it mean?”展开学习活动,请学生自读文本并画出公共标识的含义,在此过程中找出课文中含有“It means...”的句子来回答。教师仅仅让学生找出了文本中的答案,跟着教师读了两遍,并教学相关的单词:floor,litter,go in,take...into,smoke。至于目标句型“Whatdoes itmean? /It means...”,教师并没有很好地让学生在文本情境中去学习、运用和巩固。

最后,教师以学生朗读整篇课文并完成相关填空练习作为故事教学的巩固活动,然后结束新课。

分析与思考:上课教师遵循了语篇教学“总—分—总”的原则,通过让学生在文本中找答案的方式,培养其自学能力,但是这节课教师没有让学生真正学习故事,这个故事是如何发展的?有几个场景?分别发生了什么事情?新的词句又是如何随着故事的发展逐步呈现、运用的?学生都没有很好地去学习、感悟。

Mike兄妹三人进入购物中心,先看到“小心地滑”的标识,弟弟Tim年幼不懂标识的含义,哥哥Mike体现出对弟弟、妹妹的关怀:Be careful!Helen指着一个标识说:Can you see the sign?弟弟Tim不理解标识的意思,自然用了新句型“What does it mean?”来询问,Helen用“It means...”来回答。在这里文本很好地呈现了句型运用的情境。标识的具体意义是体现在具体情境中的,而不是就标识谈标识。因为有了第一个标识,让年幼的弟弟知道标识是有具体意义的,于是进入饮料店,Tim发现一个新的标识就会再次使用目标句型“What does it mean?”主动询问标识的意义。Mike再次使用本课的目标句型“It means...”来回答弟弟的问题。兄妹三人买了饮料进入书店,Mike提醒Helen不能进去,Helen很疑惑,由此引出第三个标识,此时弟弟已经能看懂标识的意义,并且用目标句型“Can you see that sign?It means you can’t eat or drink there.”告诉姐姐为什么不能进去。三人进入饭店吃饭,发现有人吸烟的文明行为,Tim勇敢地用 目 标 句 型 “Please don’t smoke here.Can you see that sign?It means you can’t smoke here.”劝告陌生人。学生在弄明白故事细节的同时,也清楚地看到了公共标识是随着故事的发展而逐步呈现的,句型也在故事情境中不断出现。而这堂课的教师一直把重点放在让学生找出各个标识的含义上,没有很好地让学生去体会这个带有教育意义的故事,也没有让学生很好地去感知新词、新句型出现和运用的语境。教师应该在故事的教学过程中一步一步让学生去学习文本中出现的句型“What does it mean?It means...”,而不仅仅是让学生理解文本中所出示的四个公共标识的含义。

Story time板块主要以故事为线索,将词汇、句型融入故事中,促使学生在故事情境中学习词句,同时又给学生以完整的语言概念。因此,在教学中,教师应充分利用故事情境,让学生在情境中感知体验、理解运用语言,初步形成用英语与他人交流的能力,并促进思维能力的发展。

问题二:关注了语篇,忽视了句型

【案例二】教学内容:六(上)Unit 3 Holiday fun(Story time)通过Mike和Liu Tao国庆假期结束后回到学校后,聊起双方各自精彩的假期经历来展开话题。课文内容贴近学生生活,学生容易理解和接受。主要语言功能是引导学生尝试运用过去式描述过去发生的事情。把“过去所做事情”的日常交际用语、词汇和语言结构有机地结合起来,在一定的情境下正确恰当地使用“What/Where did I/he do/go for the holiday?”询问伙伴并作出相应的回答;能熟练运用一般过去时询问“How was your holiday?”和“Why did you call me?”并学会说明相应的原因;重点引出一般过去时的一般疑问句“Did you/he...?”及其答语“Yes,I/he did.No,I/he didn’t.”。

教学过程:

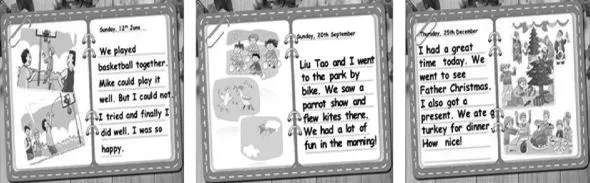

Pre-reading环节,教师出示了两位主人公的日记(具体内容如图所示),以此作为导入。

该导入在语言形式上与本册书第二单元日记形式的故事板块相衔接;在语言内容上,很好地梳理了教材中人物的相关活动,使其前后连贯;在语用方面,也使得故事的时态更为合理。

While-reading环节,教师用播放故事动画的方式呈现课文,并让学生回答“Where did Liu Tao/Mike go?”,了解两位主人公的假期去向,整体感知故事大意。

接着分段细读对话第一部分 “Liu Tao’sNationalDay holiday in Shanghai”,学生听课文录音回答问题“What did Liu Tao do in Shanghai?”,由此引出并学习新词汇(bund,Shanghai Museum),教师辅以图片帮助学生理解生词,依次呈现外滩附近的黄浦江、建筑群和东方明珠塔的图片,又呈现了上海博物馆内的一些藏品,在图文并茂的情境中帮助学生更好地理解“saw many interesting things”;教师运用缺词填空方式请学生帮助Liu Tao完成日记,以此巩固这一段的内容。

紧跟着继续学习了解Mike的假期生活。教师用问题导读的方式,引导学生学习故事的内容。学生能够在问题的指引下迅速找到故事发展的顺序,了解Mike在农场上的一系列活动。然后让学生小组讨论“你更喜欢谁的假期生活”这一问题,学生畅所欲言,对故事内容了如指掌。

T:Whose holiday do you like better?Why?

S1:I like Liu Tao’s holiday.Because he went to the Bund and visited the Shanghai Museum.

Hesaw manyinteresting things.I want to go to Shanghai,too.

S2:I like Mike’s holiday.Because he picked oranges.I like oranges.I want to go to a farm.

S3:I like Mike’s holiday.Because he caught a big fish.I love fishing.It was great fun.

T:If you want to see many interesting things,you can go to a city.If you want to do many interesting things,you can go to a farm.

Post-reading环节,教师设计了“对话采访”的任务,让生生间相互采访谈论他们的假期生活。学生却面面相觑,不知所措,该教师见无人回应,匆匆结尾,并布置了完成假期日记的课后作业。

分析与思考:教师的本意是用采访的方式尝试运用本课所学语言,因为在整节课的学习过程中,学生一直通过答句的找寻来关注故事中两位主人公的活动,却没有关注到对问句本身的学习,而本课的问句恰恰是重要的语言知识,更是与他人对话交流的重要支架。问句教学的缺失导致了学生的对话交流难以展开。围绕假日趣事这个话题展开的对话,学生基本上需要用到以下这几个问题:

Q1:Where did you go for the holiday?

Q2:What did you do there?

Q3:Did you...?

Q4:How was your holiday?

教师在带领学生学习文本的时候,仅仅关注到让学生去找这些问句的答案来厘清故事的脉络、了解故事的具体内容。这可以培养学生良好的阅读习惯,但没有让其关注到这些问句本身,导致学生的认知结构不健全。教师在教学该故事的时候,侧重于故事的理解,因此故事表达方式设计时多以陈述性的活动为主,如前、中、后贯穿整个日记,讨论对“城市游”还是“农家乐”喜好的阐述等,故事中的问题都由教师出示。教师强势地用问题牵着学生、赶着学生,学生一直在不断埋头找寻问题的答案。

本课是一个前后关联、有情节发展推动的“对话式”故事,是一个有着现实生活意义和交际意义的内容,在“假日趣事”主题关照下,对话形象地呈现了主人公的假期生活。小学英语教学的主要目的是“使学生获得为交际初步运用英语的能力”(教育部,2012)。故事中的对话便是实现交际功能的有效教学形式之一。对话教学的目标应该是“强化学生的听说能力,强化学生的语言运用能力,获得新的语用语境,实现新的交际功能”(教育部,2012)。

在故事教学过程中,教师要让学生读懂故事的情节,但是也要把学生置于故事的特定情境(语境)中,让他们去认识、领会和感悟新的单词、句型,进而去运用和创新。语言是双向的交际,学生要通过师生、生生的交流和对话,借助实践探究活动获得感悟和体验,才能理解并掌握新的单词和句型,才能进一步发展思维、培养能力。

问题三:词句与语篇完全分离

【案例三】教学内容:三(上)Unit 8 Happy New Year!(Story Time)。在 Mike 的家中,Uncle John和孩子们(Mike,Helen)庆祝新年,他给孩子们带来了新年礼物,孩子们十分开心。主要日常用语和句型:Happy New Year!/What’s this/that?It’s.../This is for you.词汇:happy,new,year,for,you,that,uncle,doll,ball,robot。

教学过程:

教师用欢快的歌曲“Happy New Year!”导入,然后询问学生:What holiday can you hear in the song?由于学生的英语水平还未能达到相应的程度,他们回答:Happy New Year!于是教师教学“Happy New Year!”并揭示课题。

本着为故事教学扫清障碍的目的,教师先教学新句型、单词。教师拿出一个玩具洋娃娃(doll)并用上个单元已经出现过的句型“What’s this? ”引出新单词。在指名让学生读的过程中,教师把手中的洋娃娃交给读得好的学生:This doll is for you.同时引导学生在接受礼物时要说“Thank you.”。接着课件出示一个比较远、比较小且看不清的物品图片,旨在通过信息沟来创设新词学习的情境,教师用新句型“What’s that?”提问,学生纷纷回应:It’s a doll./It’s a cake./It’s a pie. 因为三年级的学生学过的单词有限,他们所说的都是上个单元学到的食物类名词。教师点击清晰版图片教学新词robot,学生跟读,用同样的方法教学单词ball。教师让学生比较this和that的用法,并告知其“近用this,远用 that”。

While-reading环节,教师从让学生看卡通故事并选出故事中出现的人物开始,接着用听课文录,音让学生选出Uncle John带来的礼物,然后让学生自己读课文,并做人物和礼物匹配的连线题,校对时要求学生运用新句型“This...(礼物名)is for...(人物名)”。最后经过各种不同的读书方式,如跟读、齐读、分角色朗读等,让学生表演故事。在表演故事的过程中,学生常常搞不清人物的语言。在拓展运用环节,教师让学生创编新对话,一些学生会用到本课中刚学到的三个单词,但几乎没人会用本课学到的新句型“What’s that?”,仍旧只会用上个单元中学到的“What’s this?”。

分析与思考:这个案例所表现的是典型的词句和文本分离的现象。教师在教学词、句的时候完全不在文本情境中。只是机械地在进入课文前让学生把所有新的单词和句型都学完,然后进入文本的学习,把文本当成了阅读理解的材料,仅仅满足于让学生解答几个简单的问题。而且只用了十分钟的时间就让学生完成了对文本的学习,至于学生是否明白新句型所运用的真实情境以及文本中所出现的中外文化差异等等,一概都没有关注。

首先,教师没有让学生在文本中学习新的单词。本课中出现的三个单词doll,ball和robot正好是Uncle John分别送给三个小朋友的礼物。在学习文本的过程中教师可以让学生弄明白Uncle John分别给了他们什么礼物,由此来推动对这三个单词的学习。

其次,教师没有让学生在文本的学习过程中学习新句型。Uncle John会如何送出礼物呢?他在送礼物的时候说了什么?由此可以让学生学习新句型“This is for you,Helen/Mike.”和“It’s for Tim.”。另外,关于 this 和 that的区别,文本中给出了相应的场景,包括文中的插图也可以说明情况,而教师偏偏忽略了文本的这一重大作用,直接告诉学生“近用this,远用that”。如果教师让学生阅读文本并仔细观察课文插图,学生就可以发现当Helen打开Uncle John给她的礼物时,Mike就在身边,离她比较近,他好奇地用“What’s this?”来表达疑问。而当Uncle John把礼物给Mike时,Helen在另一边玩自己的玩具,离得比较远,却又对Mike的礼物感兴趣,于是就会远远地问“What’s that?”。在教材中,this和 that的用法是这样的明显,学生仔细阅读文本观察插图后就能很快明白“近用 this,远用 that”,而不是像案例中那样让学生在没有语境的情况下死记硬背一些语法规则。

第三,在案例中教师也没有利用文本推动日常交际用语的学习。教师忽略了关于节日方面的两个很重要的常识:一是本节课中出现的New Year是“元旦”,而不是我们中国的“新年”。三年级的学生对于这一点的认识还是有些模糊的,所以在教学“Happy New Year!”这个日常用语的时候,有必要让学生明白此处的新年是指“1月1日,元旦”,而非我们常说的“中国新年”(Chinese New Year)。教师可以用日历告诉学生,让他们有一个直观的认识。二是还要让学生明白怎样用英语向他人表达节日问候,同时让他们感受到学习英语的乐趣和成就。在新年的时候,Mike和 Helen先向长辈Uncle John问候“Happy New Year”!Uncle John 也向他们问候“Happy New Year”。

第四,教师还忽略了中西方文化的差异。在中国,我们收到别人的礼物时往往会说“谢谢”,但不会马上拆开礼物看。而在西方国家,在接受了别人的礼物时,通常会当场拆开并且说“Thank you”。这个日常用语的使用语境一目了然,不必像案例中教师那样另外创设给学生礼物的情境。

Hymes认为:“理解语境中的语言并不是从语言本身出发,而是从语境入手。”语境是语言交际的基础,语言的使用依赖于语境,语言形式与语境知识的有机结合是语言正确、流利使用的前提。教师不需要费心地去独立包装每个新词句,而是要加强故事的前后联系与学生的逻辑理解,让学生整体感受故事,完整理解其意义,并努力做到词不离句、句不离文。教材中的故事提供的是贴近学生学习、生活的情境,学生对其应该有一个全面而正确的把握,通过学习故事适当了解英语国家的语言习惯和文化习俗等。

总之,Story time板块教学要将学生所要学习的单词、词组、句型等零散知识放入到故事中去整体理解、学习和运用,在故事的整体推进下激发学生的学习兴趣,调动其语用积极性,在生动的故事情节中、在鲜活的语言环境中实践、巩固、拓展自己所学的英语语言知识。通过Story time板块教学,教师要帮助学生掌握基本的英语语言知识,发展他们的英语语言技能,让他们初步形成用英语与他人交流的能力,进一步促进其思维能力的发展,同时提高他们的综合人文素养。