跑马,与自己赛跑

□本刊记者 石海芹

跑马,与自己赛跑

□本刊记者石海芹

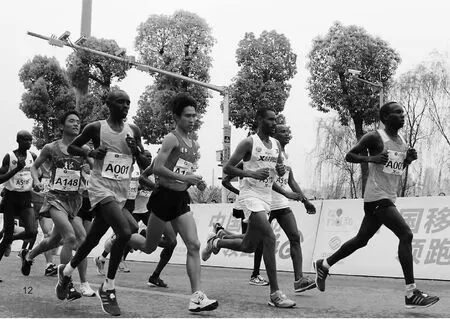

为什么越来越多的人喜欢上跑步这个简单枯燥的运动?为什么国内的马拉松比赛如雨后春笋般涌现,报名金牌赛事更是人满为患,一票难求?如果你没有亲身去体验,很难理解这个现象。

人们开始跑步时的理由各种各样,但最终坚持跑下去的理由只有一个——找寻自己。

我们总在说,人生是一场马拉松。每一次的奔跑,都是一次自己与自己的对话。这过程太美妙,如果你不跑起来,就永远不会知道。

最希望天蓝蓝几许,莫负跑者心。

坚持,就能看到希望这是对自己的一个承诺

当小荷欣喜若狂地告诉老妈“中签了”,她将要去上海参加马拉松比赛时,老妈问,“要交钱吗?”“100块而已啦!”老妈:“包住宿吗?”“不包……”老妈:“往返机票呢?”“自费……”老妈:“那你为什么要跑那么远去跑马拉松呢,就在咱家楼下的体育公园跑跑不行吗?”

为什么要报名参加马拉松比赛?小荷读书时体育成绩向来差劲,最讨厌的运动就是跑步,800米从来没有及格过。运动会,从来没有她参赛的份儿,只能靠写宣传稿来给班级争光。可当知道自己上马中签后,小荷激动地想,自己终于可以参加一次运动比赛了!也终于能够戴上一个只属于我自己的号码牌奔跑,甚至还能和世界顶级选手在同一个起跑线上出发,最后还能在国际田联留下属于自己的成绩……小荷兴奋不已。

兴奋归兴奋,但对于跑渣一般的小荷,马拉松毕竟不是一件容易的事。从10公里到21公里,不是量的增加,而是质的飞跃。许多在10公里甚至15公里都不会出现的问题,在21公里时都会出现,需要逐个去攻破。

2015是张立斌的马拉松元年,完成了一个“全马”,一个“半马”,“全马”5小时40分,“半马”2小时14分,“成绩并不理想”,但能够顺利完赛,对张立斌依然是莫大的安慰。

其实张立斌的马拉松元年原本可以提前到2014年。那年春天他首次接触长跑,参加了10公里“北京跑”顺利完赛,并且也准备好了秋天的北京马拉松比赛,但就在比赛前两天家中突遇不幸,久病的岳父与世长辞,他不得不放弃。至今,张立斌仍难忘记将参赛名额和装备无偿转送别人后心中的那份不舍。张立斌的岳父生前常常劝他不要参加马拉松,张立斌认为,这也是很多人的观点,42.195公里,在大多数人心中的确是一个不可征服的距离,其中的艰苦和危险难免让亲人揪心。

张立斌并非一个体育达人,对跑步的信心,是他在快步走的过程中一点一点建立起来的。到西单上班以后,每天中午和同事出去快步走渐渐成为他生活中必须完成的任务。经过几年的坚持,张立斌的腿劲儿有了,心肺增强了,曾经上楼的气喘消失无踪,曾经下山的哆嗦变成自如。渐渐地,张立斌感觉走路的速度满足不了双脚的渴望,于是尝试着跑了起来,三公里、五公里、十公里,距离越来越长。大汗淋漓过后的张立斌感觉“如此轻松”,从此跑步就成为他生活中的一部分。

2014年,工会组织的健步走活动让张立斌有动力再次出发去征服“珠峰”——跑马拉松。不知道是谁说过,“人们不是看到希望才会坚持,而是坚持了才会看到希望”。这正是张立斌跑步过程的体会。他说:“我会利用一切机会坚持奔跑下去,会通过参加比赛去感受历经千辛万苦之后的喜悦,又有谁知道长久坚持之后的我会有怎样的变化呢!”

“一个人要锻炼意志品质,那就去长跑,跑马拉松。”马拉松是一项古典的运动,它的故事可以追溯到公元前490年的雅典。作为马拉松跑团的一员,胡晨宇表示“有幸能参与其中”。回溯这些年跑马的心路历程,他说,“或许也算一种情怀吧。”

最开始参加长跑运动,胡晨宇是受他父亲的影响。胡晨宇的父亲曾经是一名优秀的1500米选手,并在全国大学生运动会上获得过荣誉。2008年北京奥运会,父亲带他们一家人在鸟巢现场观看了男子马拉松比赛。那一年他还在上高二。

因为全程马拉松对于选手年龄(20岁)的限制,直到2011年,胡晨宇才第一次站在了北京马拉松的跑道上。“北马”的路线设计堪称经典:前门大栅栏出发,经过宽阔的西长安街从复兴门北上,月坛桥下直奔三里河,沿着风光旖旎的昆玉河北上过“学院路八校”,最后绕行跑者的圣地——奥林匹克森林公园,沿景观大道冲刺至玲珑塔终点。这不仅是一场属于长跑者的盛宴,也是一场教科书式的城市微旅行,漫步在空无一车的景观大道上,胡晨宇似乎能够倾听到城市的心跳。北京是一个不缺少故事和沉淀的城市,1981年这里见证了第一届国内马拉松公开赛。从那时起,每年参加一次马拉松比赛也成了胡晨宇对自己的承诺。

2013年,胡晨宇毕业,成为民生银行的一员。那一年,他第一次去异地跑马,参加上海马拉松。2015年参加民生银行成都分行主办“都江堰双遗马拉松”。

回顾多年来跑马带给胡晨宇的一些改变,他用著名的日本小说家村上春树在《当我谈跑步时我谈些什么》里写的一段话来概括,“跑步带来的专注力和持续力,都是可藉后天的训练来提升的资质。”的确,当我们真正意识到长期专注与坚持的力量时,或许我们真的可以发现一个不一样的自己。

经历了那些痛苦转变为一种习惯,一个信念

“身体和灵魂,总得有一个在路上。”跑步不仅是与身体的对话,更是与心灵对话。跑步的时候,没有喧嚣浮躁,没有浮光掠影,只在夏天思考炎热,在冬天思考寒冷。同一条路,每一次跑过,每一次却都是新的故事。

到底是什么动力让袁超能坚持跑步,他自己也说不清楚,也许是因为体检报告上恐怖的指标吓到了自己,也许是工作生活的压力需要找到一种释放,也许只是他认为timing(时机)到了,他的身体里像是隐藏了一个定了时的闹钟,唤醒了他的身体机能,就这样跑了起来。

穿好跑鞋,迈开腿,开始就是这么简单,不需要有任何的专业基础。一公里、三公里、五公里……从跑10分钟累得喘不上气到跑一小时的大汗淋漓,从奥森的塑胶跑道到故宫的筒子河畔。其间,袁超经历了运动后的疲惫、早起的痛苦、伤病的折磨。庆幸的是,他没有因为这些停下奔跑的脚步。

机缘巧合,袁超报名了去年的“北马”,对于一个跑龄不到一年,没有经过系统训练,没有足够跑量的菜鸟来说,跑马拉松完全是天方夜谭。但就是凭着一股无知者无畏的劲,袁超站在了全马的起跑线上,并最终以5小时完成了他的人生“首马”。当他拖着近乎抽筋的双腿冲过终点,突然产生了没有当初的疯狂又怎能有这样美妙的体验。

总有人问袁超跑步的意义是什么,袁超说,“在他们的眼里,我只不过是个喜欢奔跑的疯子,不能理解。而网络对跑步进行了铺天盖地的诠释:跑步是一种生活态度、一种自我审视的机会,甚至是一种文化,一种精神,一个信仰……我只能抱歉地说,这些我完全没有领会。关于跑步更深层次的意义,我真的没有想太多,也许就在于享受或者忍受从起点拼搏到终点的过程吧。”

与其说爱上跑步,不如说爱上这个习惯,当一个人硬着头皮咬着牙经历了那些痛苦把它变为一种习惯,那么,这个人就已经在改变自己或超越自己。“我相信在前方有一个更好的自己,更快乐,更健康,更自信,我需要做的是相信他的存在,然后发现他,追赶他,成为他。”作为“北马”F1791号选手,袁超站在终点指示牌前,手里举着奖牌,脸上是极限长跑之后那种酣畅淋漓的自豪与惬意。

而对于高岩来说,跑步纯粹是为了“治病”。高岩觉得有段时间自己病的很严重,是身体的病,还有心理的病。“往往这个时候别人都帮不了你,问题只能靠自己去解决,去面对那些我不愿意面对的东西。”

很幸运,四年前,高岩就找到了解决方法,“它改变了我的思维方式和生活,让我变得更加有趣。”

运动健身是方法之一,但人都是懒惰的,这是人性,谁都不愿对自己狠一点,必须有人影响到你,你才会有勇气去尝试。高岩相信“榜样的力量是无穷的”这句话。

高岩的榜样是于嘉,一个央视体育解说员,现在是中国少数完成全球六大马拉松比赛的业余选手,国家二级运动员,而四年前他体重接近100公斤,是个跑步“小白兔”。在2013年的一篇博文中,他讲述了作为一名业余马拉松选手,第一次参加北马全程的有趣经历和一个北京男孩儿对这座生于斯、长于斯的城市情感,这些文字让高岩感同身受,也开启了日后高岩跑全马的目标。

高岩的第一次跑步记录是2012年10月5日,那时还没有什么人跑步,自己也没有教练,关于跑步的知识只有去网上搜和实践总结。即便到了2015年,高岩已经完成三个“全马”,他认为自己还不是一个真正的跑者,充其量算把跑步当作兴趣爱好。其实能跑多快多远对于他来说不是特别重要,重要的是自己一直在成长和进步。从2012年“北马”迷你完赛,到2013年“北马”半程完赛;从2014年报名“北马”全程但雾霾放弃,到2015年“锡马”、“秦马”、“北马”全程完赛。这些过程深深印在高岩的脑海里,它们是无与伦比的乐趣。

事实上,每个人身上都有不为自己所知的巨大潜力,关键在于发现和挖掘。

小荷开始了她的行走和跑步生涯。从最初的每天万步健走,到后来每周末去奥森快步绕圈10公里,她一次又一次的刷新PB(Personal Best的缩写,即个人最佳的意思),突破了之前10公里的极限,迎来了人生中的第一个“半马”。中签时的小惶恐,已经烟消云散。虽然还是会紧张,但她完全有信心迎接21公里的挑战。

理想很丰满,现实很骨感。在漫长的马拉松比赛中,小荷累得直想撞墙。她一次又一次地问自己,何苦如此折磨自己,可是当她坚持到最后,在观众的加油声中冲过终点的那一刻,一切的痛苦烟消云散,骄傲的笑容自然洋溢,而她已经在憧憬着下一次比赛的到来。

很多人都说“跑步会上瘾”,小荷说“当跑步成为一种习惯,跑步也开始成为一种信念,一种精神鸦片”。每当在公园里、在赛道上看到白发苍苍的跑者,小荷都会感慨:等我老了,我也还可以跑,还能和亲爱的人一起用脚步去丈量这个世界,那该有多么幸福!

相关链接

马拉松是什么?

时下最热的运动当数跑步!“今天跑了多少?”成为了朋友们间问候的一句话。而跑步最为普及的是马拉松。马拉松全程约42公里,分为全程马拉松、半程马拉松和迷你马拉松三种。

公元前490年9月12日,蓄谋已久的波斯人在马拉松平原向雅典人发动一场战争。1万名雅典百姓在1000名士兵的帮助下击退了人数两倍于他们的波斯军队——6400名波斯人战死马拉松,而希腊方面仅阵亡192人。

对这场希波战争,史上有着截然不同的两种评价:在波斯史上,它只是“发生在西部边境的一次小规模冲突”;而在欧洲史学界,它被描述成“一场具有重要战略意义的战役”。

但这不是故事的结局。马拉松战役获胜后,向雅典传递捷报的任务交给一位名叫斐力庇第斯的士兵。这位英雄信使来不及擦拭身上的血迹,便从马拉松镇出发,极速跑42.195公里后到达雅典,他在激动地喊出“欢乐吧,雅典人,我们胜利了”后,便倒地身亡。

这就是备受后人推崇的马拉松长跑的发端。不管历史上有没有这段传奇长跑之旅,也不管这个壮烈结局是否为人们一厢情愿添加的故事(有史学家研究认为,斐力庇第斯的故事缺乏具体材料支撑,所以他很可能是纯属虚构),但此后2500多年里,这种极限长跑却占领了不少人的生活空间。

它被视为健康生活的标志和象征,现在的中国,几乎处处都有奔跑者的身影。

马拉松到底有多热门?

2015年,被称为中国马拉松元年。据统计,在这一年,中国一共举办了134场马拉松,平均不到3天就有一场。参与人数超过150万人。

怎样报名参加马拉松?

在马拉松举行的前半年左右的时间开始赛事报名。如果有意参加马拉松,就要提前关注相关马拉松的官网,留意报名时间。报名时需要缴纳一定的报名费,报名费缴纳成功即报名成功,获得抽签的资格。有些马拉松会给予曾经顺利完成该项马拉松的选手无需抽签优先获得参赛资格的特权。但第一次参赛的人则需在通过抽签后才能获得参赛资格。成功获得参赛资格的参赛选手可于赛前登录马拉松官方网站查询参赛号码并下载打印《参赛物品领取单》。赛前凭单领取参赛物品。

哪些人不适合参加马拉松?

看着人们热情奔跑,不少人跃跃欲试,想要投身马拉松行列。然而,马拉松不是你想跑就能跑的。建议开跑前先做体检,尤其要做好心血管方面的检查,听取医务人员的专业意见,确认自己是否适合参加马拉松。

1.心肺功能差,做轻微活动时感到胸部中等程度疼痛的人。

2.心脏有隐疾的人,如患风湿性心脏病、先天性心脏病、心绞痛、心肌炎等人群。

3.冠状动脉病患者和严重心律不齐者。

4.血糖过高或过少的糖尿病患者。

5.高血压和脑血管疾病患者。

6.过于肥胖者,一般指BMI超过28的人。

7.关节受过严重伤害者。

8.年龄太大的人。

即使没有糖尿病等基础疾病,对于从没有运动习惯又不能获得专业指导的人来说,跑马拉松心脏受到伤害的风险很高。建议在决定参加马拉松前,先自行做个运动风险估算。

人物