我拍故我在

——以观光文化为例看当代艺术的文化塑形性

梁丽霞/Liang Lixia

我拍故我在

——以观光文化为例看当代艺术的文化塑形性

梁丽霞/Liang Lixia

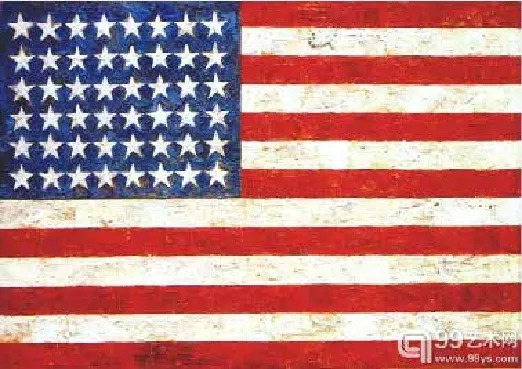

当代艺术要做的并不仅仅是简单呈现消费景观,而是要通过反思消费文化,达到一种警醒的目的,从而提醒人们生活在这样一个消费社会和广告时代中,人们的判断很容易动摇,很难有自己独立思考下的判断,消费文化对人的影响强大而且不易察觉,就商品的消费本质来说,实际是一种视觉的消费。这里的消费不仅仅指对于物质商品的消耗,也包括作为消费行为的观光旅游。杜安·汉森创作的“游客系列”、贾斯珀·琼斯对于国旗和地图等符号意义的思考、法国画家杰拉德的作品城市抽象景观风格系列等等,要做的并非是对消费景观的简单呈现,而是以观光文化为一个切入点,对整个消费文化进行反思,从而起到警示作用,提醒我们对流行文化进行自主的选择,避免盲从于广告图像的观念导向,最终获得真正符合自身精神需求的生活方式。

炫耀性消费;视觉消费;观光文化;文化塑形

艺术可以从任何时候占据统治地位的革命中汲取灵感,汲取它特殊的形式,因为革命构成了艺术。

——马尔库塞《单向度的人》

我们所处的时代,物质生活极大丰富,视觉经验空前繁荣,物包围着人,铺天盖地的广告图像日复一日地充斥着我们的生活,人们不自觉地被广告所引导,处于一种炫耀性消费的状态,休闲方式和消费行为不再是单纯地满足消费个体自身的需求,而是一种对于时尚的追逐,是一种对自我身份、社会地位的认同和肯定。法兰克福学派代表人物马尔库塞认为,在这样的消费关系中,人处于一种受控于物的状态下,无法分辨自身的真实需求。他对西方社会进行整体批判时指出:当代资本主义社会已经形成了一个“单向度”的社会,以普遍的个人代替了作为单独个体的个人。人失去了真正属于个人的生活,被机械化成“单向度”的人。①在马尔库塞看来,只有真正的艺术还保留着自由的本性,因为艺术具有特殊的创造性和超越性,这使得艺术具有反抗的能力。

艺术具有的抗争能力也就使得当代艺术不再是一个赏心悦目的东西,而是包含了更多对文化和现实的反思。时代在进步,艺术形式也与时俱进,做出了相应的改变,传统架上绘画和雕塑的形式已经不能满足艺术家们创作在内容上的需求,于是出现了不同的艺术形式:观念艺术、装置艺术、环境艺术、影像艺术、大地艺术……艺术家不再单纯通过画画或者做雕塑制作一件作品,而是制造一个文化空间,表现一种文化经验。艺术来源于生活,当代艺术关心的是人们生活的实质问题,速食化的生活,重视数量而不重视质量,古典艺术的静观方式也因此被现代艺术的“震惊”方式所取代,当代艺术本身,不是静观审美,也不是赏心悦目的,而是一种哲学思考,是一种对于社会学、人类学、人类行为学的思考,不是只把艺术作为表象的附庸风雅的东西,要触碰到艺术本质的东西,对整个消费文化进行反省。如今,人们的消费很大程度上是视觉的消费,在机械复制时代,图像比之前任何时代都易得,是图像涌向人,而不是人趋向于图像,广告、招贴、LED屏幕随处可见,对于商品的消费,就其本质来说,实际是一种视觉的消费。这里的消费不仅仅指对于物质商品的消耗,也包括作为消费行为的观光旅游,因为各种交通工具和技术手段的发展、闲暇时间的增长和人们观念的变化,旅游业急速发展。

杜安·汉森 《旅游者》系列 20世纪70年代

在今天的各种传播媒介中,无论是电视、报纸,还是户外广告、画刊杂志,关于风景名胜的视觉图像随处可见。可以说,直观图像在一定程度上激发和诱导着公众外出旅游的冲动和去向。正是无所不在的广告在影响着人们的选择,改变着伦理观念以及生活方式,人们在消费中逐渐丧失了自主的判断力。我们的购买行为受制于广告,广告宰制了我们的选择,广告成为人类视觉经验的重要来源,重复强制出现在我们视野中的广告甚至比学到的知识更加深远地影响着我们的行为。游客们借助于大众传媒所传播的图片“旅游指南”的指示,去到那些在旅游风景画册上反复出现过的景色中,可谓人在“画”中游,对于风景的印象和判断在观看图片时已经预先存在于游客脑海中,在旅游目的地的游览实际上是在重复那些已经在脑海中有所印记的风景,相关的图片宣传已经预先设计好了旅游的过程以及应该有的视觉体验,这似乎印证了桑塔格②关于“观看倾向于适应摄影”的论断③。在这个意义上说,旅游成为了旅游者确证或适应广告图像展现模式的过程,广告成为了一种先在的景观,先于真实的风景存在于观者脑海中,图像的展示方式成为游客观看的视觉范式,图像甚至塑造了旅游者在观光过程中的愉悦标准。广告图像在人们的视野中重复出现,随处可见,带有一种强制性,同时又潜移默化地树立了消费偶像和消费范式,人们在接受和认同广告推销给自己的生活方式和消费方式带来改变的同时,逐渐失去自我个性,把媒体展示出来的生活理解为自己对生活的渴望,把广告中消费偶像的行为等同于一种实现自我身份和认同的手段。例如,一段时间内流行一种由众多靓丽、青春、健康形象明星代言的“根本停不下来”的口香糖,该品牌的口香糖一段时间的流行与当时各个网站和LED显示屏重复性展示的广告不无关系,并不是说这个口香糖具有怎样的独特性,而是代言口香糖的明星具有的特质让人们想要模仿,似乎是吃了这个口香糖就能具有那样的轻松健康的状态,影响人们购买欲望的并非口香糖本身而是哪些人在吃,人们在消费中寻求的是一种认同。同理,广告所附加的认同效用也出现在旅游行为中,社会学家尤里特别指出,旅游所具有的大众性与现代性,往往形成某种群体压力,它逼迫公众接受种种关于旅游的观念,诸如旅游有益于身心健康,旅游是某种社会身份或生活方式的标志。不出门旅游就像没有一辆车或一个好房子一样是令人尴尬的事情。④消费本身是一种文化,而广告展示赋予商品的附加值实际上是在传达某种身份认同、阶层归属和追求优越的体验和心理的满足感。于是,消费者拥有特定的商品或享受特定的服务,也就是获得该商品和服务所具有的附加的象征价值,这也就是美国社会学家凡勃伦所指出的,有闲阶级在超出生存基本需求之外的炫耀性消费现象。⑤于是,不仅去不去旅游成为身份的区分,旅游的目的地、旅游的过程和旅游产生的视觉愉悦都是具有消费范式的。换句话说,去哪里旅游,怎么设计路线,旅游时看什么等等,都是被规定好的。处于消费社会中的当代艺术,有义务和责任揭发消费文化背后的人类消费模式,给人们以警示,激发人们对于对消费文化产生思考,思考之后才有机会抵抗,虽然产生完全的免疫是比较难的。

贾斯珀·琼斯 旗帜 布上油画 1958年

杰拉德 北京(PEKIN paysage abstract urban)100×100cm 2015年

当代艺术家杜安·汉森创作的“游客系列”,一方面可以看作是美国上世纪70年代初期的风俗画,同时也是对观光文化的一种反思。在1967年,汉森开始制作真人等大的塑像,从人体上翻模,用玻璃纤维做材料,制成各部分并装配起来,再涂上与真人皮肤一致的色彩,穿上衣服并配备真实的道具。1970年创作的一件名为《旅游者》的雕塑,表现的是一对外出观光的美国夫妇,两人穿着宽松的度假休闲衣裳,身上挂着沉甸甸的照相机和购物包,两人都抬头凝视着旅游目的地的一处景点,这样一系列栩栩如生、真人大小的塑像,随意摆在画廊的走道上和展厅里,往往被当成是正在休息的人或是正在观景的游客,从而被现实中观光的旅游者所忽略,人们在观景或是在美术馆看作品,而这些塑像作品似乎也在看这些观光客,等人们不经意间发现它们其实是展厅中的艺术作品,就会走近细细端详这些塑像,真假观光者之间也就形成了对视和互动,这时的观看不再是观光过程中审美疲劳的视觉活动,或是为了拍照留念而进行的筛选式浏览,也不仅仅是观光图片对游客的视觉引导。这时的观看是一种主动的观看,是一种带有兴趣和好奇的、把景当作前景的审视。在观光活动中,人和景(包括自然景观和人文景观)的接触分为两类:一类是把景当作背景,比如观光摄影中的留影纪念;一类是把景当作前景,放下手中的相机,或是拈花微笑,亲近自然,或是用心体会景点建筑和风土人情。把景当作背景只是做些和观察欣赏无关的事情,用拍照的方式证明一种瞬间的在场性,而把景当作前景才是真正意义上的“去过”,才能在观景之时触景生情,使情景交融,而非对景进行快餐式的“过境”般的浏览。

道格拉斯和伊舍伍德曾这样说过:“消费活动是消费同仁联合建立价值体系的过程……消费活动乃是以商品为媒介,使人与事的分类流程中产生的一整套特定的判断显现、固定的过程。所以,现在,我们已把消费定义为一种仪式性活动。”⑥消费活动不单纯是一种行为,更是一种对身份的认同,不同类型、不同种类的商品将购买使用它们的人也划分为不同的阶层。人们的消费实际上不是占有物质,而更多的是“炫耀”和“展示”其所在阶级的消费理念。

实际生活中,完整的旅游过程不仅包括对景点的凝视以及对当地衣食住行的体验,还包括旅游归来之后所形成的旅游记忆或观看印象。摄影摄像技术的发展,以及电子设备的普及,在满足人们留像愿望的同时,也成为旅游者储存旅游记忆的工具和证明在场性的证据,摄影在旅游中的作用就是一种“我拍故我在”的确证——照片作为见证,确证了我曾经在那里。当旅游者观光归来,可以拿着旅游照片指着地图上的城市和景点名字向其他人回顾自己的旅游体验。旅游照片和地图实际上都是一种符号,而以它们作为在场性证据的旅游者却把它们等同于旅游目的地本身。

贾斯珀·琼斯是一位长于思考符号意义的艺术家,他从一般大众最容易受影响的符号开始做反省和思考,从人类行为学的角度思考人对于符号的反应。一个符号在画布上仅仅是颜色和形状,而作为国旗则可以让人为之生为之死,符号不断被人制造,最后变成一种人所无法抵抗的强大力量。同样的符号还有地图,琼斯后期利用地图作为视觉表现,地图上的地理名称并不是真实的,只是一个符号,但是人们却觉得它是世界的缩影,类似于意大利作家伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》一书中描写的情景,马可·波罗在元大都见到忽必烈,忽必烈向他炫耀地图上自己拥有的辽阔疆域时,他说道:“这些城市我都去过,都实地欣赏过它美丽的风景,它虽然是你占有的管辖区但是你却没有真的去过。”⑦这个故事实际指出了,地图上的符号只是一种空洞的国家和城市的文字符号,是一个假象。好比观光客指着地图言称的“去过”某地,只是一种对于假象和符号的占有,他所谓的去过可能只是半日的匆匆过境而已。以地图为题材作画的还有另一位当代法国画家杰拉德(Gérard Suissia),他的作品城市抽象景观风格系列(urban abstract landscape style)是文字与色块的结合,像极了城市地图的局部放大图,五颜六色的几何形状上书写着城市名称或是国际都市中的著名街道,例如名为《北京》的画作,由各色几何形状构成的画面,标注了北京城重要的街道和建筑物的名字,例如天安门、故宫、长安大街等,这种简单醒目的视觉艺术,具有商业绘画(广告、商标、招牌)的效果,我们对一个城市的印象变成了一些符号,说起北京似乎脑海中想到的就是天安门之类的视觉符号的代表。这样的作品引发我们反思符号与现实的关系,反思在观光文化中什么叫“占有”,当我们和别人炫耀自己去过某个城市时,实际情况可能只是短暂地停留或是过境而已,既没有在那里真正生活过,也没有更深地了解当地的风土人情,只是一种快餐式的“上车睡觉,下车拍照”的观光式体验,这和长久生活在那里的居民对当地景色的视觉感受是不同的,观光本身是一种虚荣的满足感,当代艺术所具有的文化塑形性,帮助人们反省消费社会中观光文化中的符号占有,人怎么去看破符号的假象性,用艺术来质疑失去自主性选择的观光行为。

杰拉德 巴黎75008 100×100×2cm 2014年

杰拉德 巴黎75004 100×100×2cm 2014年

总结

后现代艺术要做的并非是对消费景观的简单呈现,而是通过反思消费文化,达到一种警醒的目的,想要提醒人们生活在这样一个消费社会和广告时代中,人们的判断很容易动摇,很难有自己独立思考下的判断,消费文化对人的影响强大而且不易察觉,人们不仅没有想要抵抗广告的诱惑甚至都没有意识到它的影响,商业包装产品,潜移默化地宣传着某种消费偶像的生活范式,将设计好的生活态度和消费观念推销给消费者。美不再是艺术的唯一目的,当代艺术创作制造的是一种文化空间,表现的是一种文化经验,关心的是人们生活的实质问题。艺术家的创作也就成为一种具有文化内涵的形体塑造,具有一种文化塑形倾向,通过艺术与生活的关联性思考,以自己的作品批判物对人的控制,对于空间和物质进行结构和建构的探索,塑造的作品具有一种文化内涵。当代艺术具有的这种反思性,实际上揭露和批判了消费社会中人处于一种受控于物、无法分辨自身真实需求的状态,这样的反思有利于人的全面发展,这样的文化塑形可以说是处于工业化信息化极度繁荣环境下的当代艺术最真实、最迫切的使命。越是在信息工具发达的时代,我们就越需要当代艺术给我们警示,提醒我们超越机械工具带来的习惯,进行自主的选择,避免盲从于广告图像的观念导向,这样才能做回真正的自己。

注释:

①邹跃进:《艺术导论》,高等教育出版社,2008年,第219页。

②苏珊·桑塔格(Susan Sontag):美国文学家、艺术评论家。

③[美]桑塔格:《论摄影》,湖南美术出版社,1999年,第125页。

④John Urry,The Tourist Gaze (London:Sage,2002),p. 4. 转引自周宪:《视觉文化的转向》,北京大学出版社,2008年,第137页。

⑤周宪:《视觉文化的转向》,北京大学出版社,2008年,第256页。

⑥罗钢、王中忱主编:《消费文化读本》,中国社会科学出版社,2003年,第63页。

⑦[意]伊塔洛·卡尔维诺:《看不见的城市》,译林出版社,2012年,第26页。

梁丽霞:天津美术学院艺术与人文学院在读硕士研究生

I Take Photos Therefore I Exist: Considering Culture Shaping of Contemporary Art with Touristic Culture as an Example

Contemporary art’s responsibility is not only to simply present the full view of consumption, but also to achieve the purpose of awakening people and reminding them that living in such a consumer society and advertising age, they can’t have independent and stable judgments. The influence of consumer culture on human beings is great but not easily perceptible. In terms of commodities’ nature of consumption, consumption is visual. Here, consumption includes not only that of material commodities but also sightseeing tours as consuming behaviors. Duane Hansen’s “Tourist series”, Jasper Jones’s thinking of national flags, maps and other symbols, the French painter Jellard’s urban landscape series do not try to simply present the full view of consumption, but reflect on the whole consumer culture with touristic culture as an entry point, so that they may play a warning role to remind us of our autonomic selection of fashionable culture and avoid blindly following the conception orientation of advertising images and finally attain the life style that conforms to our own spiritual needs.

conspicuous consumption; visual consumption; touristic culture; culture shaping

史金淞 双松图 铜 343×141×420cm 2015年

——评《全球视野下的当代艺术》