中学生希望感与共情对宽恕行为的影响

罗小漫 何浩 刘文令

摘 要 本文采用希望量表、共情量表与宽恕行为量表对680名中学生进行问卷调查,探讨希望感与共情对中学生宽恕行为的影响。结果显示:希望感在性别上的得分差异不显著,但自我宽恕与宽恕他人在性别上的得分却存在显著差异;希望感、共情与宽恕行为在生源地上得分均不存在显著差异;希望感与共情、自我宽恕与宽恕他人均呈显著正相关;共情与自我宽恕呈显著负相关,而与宽恕他人呈显著正相关;共情在希望感与自我宽恕、宽恕他人之间的关系中起着调节作用。

关键词 中学生 希望感 共情 宽恕行为

Snyder认为,希望感是一种基于内在成功感的积极的动机状态[1]。以往研究者认为希望感与解决问题等积极的应对方式(如:宽恕)呈显著正相关,而与自责等消极的应对方式(如:报复)呈显著负相关[2]。Mauger等人在其研究中首先将宽恕分为自我宽恕与宽恕他人[3]。自我宽恕是指当自己是侵犯者时,发生于自己内部的、对待自己的动机由报复转向善待的变化[4]。以往研究还发现希望感与主观幸福感呈正相关[5];而个体的主观幸福感等积极情感又是影响宽恕的一个重要因素[6]。由此可见,情感因素在希望与宽恕之间的关系中起着重要作用。

共情是分享和理解他人感受,并对他人的处境做出适当反应的能力[7]。以往有研究认为,高共情者比低共情者有更好的情绪调节能力,有更高的生活满意度[8]。因此,当个体的希望水平较高时,高共情者可能会倾向于采取积极的应对方式(自我宽恕与宽恕他人)来解决问题。然而,共情也可能会给人带来负面影响:高共情者由于过多地思考他人的痛苦和处境,因此会给身心带来不适体验[6],这可能与高共情者具有较强的情绪易感性有关[8]。由此我们推测当个体的希望水平较低时,低共情者则可能会倾向于采取积极的应对方式(自我宽恕与宽恕他人)。与此同时,随着心理学家开始关注人的积极心理特性的研究,希望感日益受到了心理学家的重视;然而希望的相关研究虽然在国外受到重视,在国内却没有得到应有的关注[9],尤其是对于升学压力较大的中学生。虽然目前研究者对宽恕的研究已做了大量工作,但却较少关注中学生宽恕行为的特点及其影响因素。综上所述,本研究旨在考察中学生希望、共情现状以及对宽恕行为的预测力,以期更深入地理解希望、共情与宽恕行为的关系,并为促进中学生宽恕行为的产生提供理论依据。

一、研究对象与方法

1.研究对象

随机选取四川省达州市3所中学的450名中学生,有效被试为440名,问卷的有效回收率为98%。其中男生210人(48%),女生230人(52%);农村学生225人,城镇学生215人;初中生198人,高中生242人。

2.研究工具

(1)希望量表

采用Snyder等人编制的希望量表,共由8个题目构成[10]。其中4个测量路径思维、4个测量意愿动力,采用4点计分,分值越高,表明希望水平越高。本研究中该量表的Cronbachα系数为0.78,路径思维和意愿动力的Cronbach系数分别为0.76、0.74。

(2)共情量表

采用Davis等人的人际反应指数问卷(IRI),共包括共情关注、观点采择、幻想和个人忧伤四个分量表,其中情绪共情包括共情关注和个人忧伤,认知共情包括观点采择和幻想[11]。每个分量表各包括7个项目,采用5点计分,1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”。本次测量中共情量表Cronbachα系数为0.79,情绪共情与认知共情的Cronbachα系数分别为:0.75、0.76。

(3)宽恕行为量表

采用Hearland等人的宽恕量表,由宽恕他人和自我宽恕两个维度构成,包括24个项目,宽恕自己和宽恕他人分维度各包括12道题目,采用7级评分(1=完全不符合,7=完全符合),得分越高表示越容易宽恕他人和宽恕自己[12]。总量表的内部一致性系数为0.87,宽恕他人和自我宽恕的内部一致性系数分别为0.82和0.81。

3.数据处理

采用SPSS16.0对数据进行t检验、中介模型构建。

二、研究结果

1.中学生希望感与宽恕行为的现状

通过对中学生希望感和宽恕的总分及其各维度的描述统计分析以及差异性检验,发现中学生希望感、自我宽恕与宽恕他人的平均值均处于“中点”分以上(得分范围在1~7),这或许说明中学生希望感、自我宽恕与宽恕他人水平均较高。进一步差异检验结果发现,希望感在性别上的得分差异不显著(P>0.05),但自我宽恕与宽恕他人在性别上的得分却存在显著差异。其中男生在自我宽恕上的得分显著高于女生(P<0.05),而女生在宽恕他人得分上显著高于男生(P<0.05)。此外,希望感、自我宽恕与宽恕他人在生源地的得分差异却不显著(P>0.05)(表1)。

2.希望感与共情对宽恕行为的影响

(1)希望感、共情与宽恕行为之间的相关分析

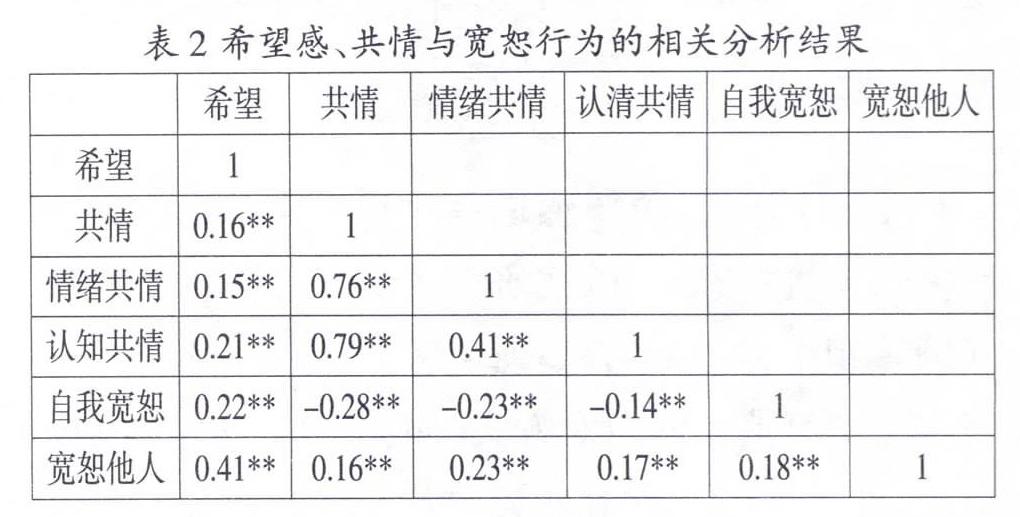

皮尔逊相关分析结果发现,希望感与共情(0.16**)、自我宽恕(0.22**)与宽恕他人(0.41**)均呈显著正相关(P<0.01)。共情与宽恕他人(0.16**)呈显著正相关,而与自我宽恕(-0.28**)呈显著负相关。情绪共情、认知共情与自我宽恕也均呈显著负相关(P<0.01),而与宽恕他人呈显著正相关(表2)。

(2)共情在希望感与自我宽恕、宽恕他人之间的调节作用

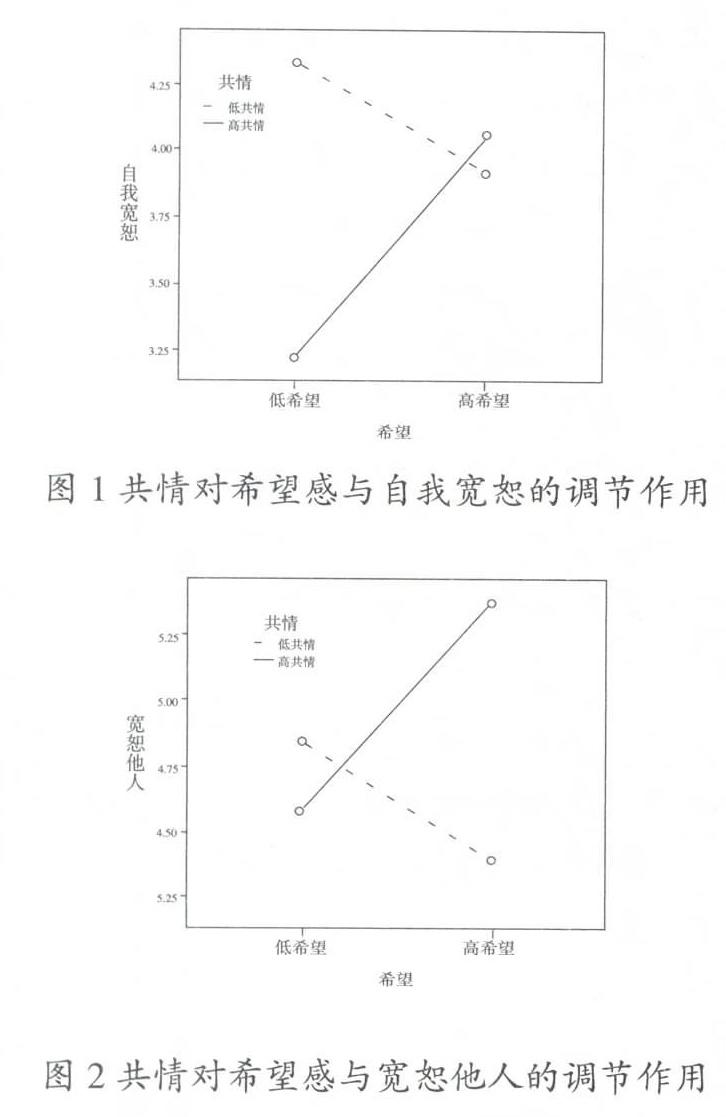

采用层次回归的方法检验共情在希望感与自我宽恕、宽恕他人之间的调节作用,且每一层变量进入的方法均为强迫进入,在统计分析的过程中,为避免多重共线性,对变量进行了中心化处理。首先将性别、年级等人口学变量进入方程,其次是将希望(自变量)和调节变量(共情)进入方程,最后是自变量(希望)和调节变量的交互项,因变量分别为自我宽恕与宽恕他人。结果发现,希望感与共情对自我宽恕、宽恕他人的交互作用显著,调节效应值分别为:0.16、0.21。由图1我们可以看出,当希望感水平较高时,无论是在低共情还是在高共情水平下,个体均易于进行自我宽恕;而当希望感水平较低时,低共情水平的个体更易于进行自我宽恕。由图2可知,当希望感得分较低时,低共情水平的个体更易宽恕他人;而在希望感水平较高时,相比低共情水平的个体,高共情水平的个体更易宽恕他人。

三、讨论与分析

1.中学生希望感与宽恕行为的基本特点

本研究发现,中学生的希望感水平较高,进一步的差异检验结果表明,男女中学生在希望感总分上没有显著差异,这与中学生的年龄特点较为符合。其或许表明处于青春期的中学生对自己的未来充满了希望与向往。在宽恕行为维度上,自我宽恕与宽恕他人的得分处于中点“4”以上;由此可以看出,中学生的自我宽恕与宽恕他人均处于中等偏上水平;且宽恕他人的得分高于自我宽恕。差异检验结果发现,女生在宽恕他人得分上显著高于男生,而男生在自我宽恕得分上显著高于女生。这或许与女生的共情水平高于男生有关[13],因为共情对宽恕他人有正向预测作用,却对自我宽恕有负向预测作用[14];因此,女生会表现出较多的宽恕他人行为,而男生则会较多地出现自我宽恕。

相关分析结果发现,希望感与宽恕各维度均呈显著正相关。首先该结果反映了希望感与宽恕他人的关系,即个体的希望水平越高,其越容易表现出宽恕他人的行为,反之亦然。究其原因,Berendes等人认为,高希望感具有缓解心理痛苦、降低烦躁不安水平的保护作用,高希望个体更易采用积极的应对方式[15~16]。此外该结果还反映了希望与自我宽恕的关系,即希望水平越高,个体越容易进行自我宽恕。对此,刘孟超[9]等人给予了合理的解释,即希望感对个体的生活满意度、主观幸福感等因素会产生积极影响,而生活满意度、主观幸福感又与自我宽恕呈显著正相关[17],进而促进中学生自我宽恕行为的产生。

2.希望感、共情对中学生宽恕行为的影响

研究发现,希望感可以正向预测中学生的宽恕行为,即希望感水平越高,中学生表现出的自我宽恕与宽恕他人行为就会越多。这也进一步证实了希望感与积极心理的各种影响因素紧密相连,希望感在一定程度上会影响中学生宽恕行为的产生。这可能是因为希望水平较高的个体面对和解决问题的能力较强,他们会倾向于选择幽默的方式来应对生活中的紧张事件;在面对压力时,希望水平高的的个体会采用较多积极的应对策略,却较少表现出自我批评和社会退缩[18]。如,相关研究发现希望感与个体的积极应对方式等积极心理健康指标呈正相关[16],而与敌意、自杀意念等消极心理健康指标呈负相关[19]。因此,希望感对正处于“疾风骤雨”时期的中学生的社会适应与行为发展有着非常重要的作用。希望感在一定程度上能提高中学生的情绪调节能力,提升其心理健康水平,进而促进中学生在学习与生活中表现出较多的宽恕行为。

本研究还发现,共情在希望感对自我宽恕和宽恕他人的预测中均起到了调节作用。这或许表明中学生宽恕行为的产生受到希望感与共情交互作用的影响,也间接地证实了共情是调节个体情绪和心理适应的重要心理机制。例如,本研究发现当希望感得分较高时,无论是在低共情还是在高共情水平下,中学生均易于进行自我宽恕;而当个体的希望感水平较低时,相比高共情水平的个体,低共情水平的个体更易于进行自我宽恕。根据道德情绪模型,冒犯事件发生后个体对受害者的共情,会使得其难于放弃自责和内疚或产生实现自我宽恕所必需的自我接纳,从而抑制个体自我宽恕的实现[20]。与此同时,当中学生的希望感水平较低时,低共情水平的中学生更易选择宽恕他人;而当中学生的希望水平较高时,高共情水平的中学生更易选择宽恕他人。对此,一个可能的解释是:高共情个体更善于识别和感受情绪线索,而低共情个体的感受则较为迟钝。因此,当希望感水平较低时,共情能力低的中学生更难体会到无望感,从而会选择宽恕他人[21];而当希望感水平较高时,共情能力高的中学生则更易体会到希望感,从而也会选择宽恕他人。

综上所述,希望感与共情都是影响中学生宽恕行为产生的重要因素。因此,学校在对中学生开展宽恕教育提升其心理健康水平时,首先应关注中学生希望感水平的提升,让他们能在繁忙的学习之余感受到生活中处处充满希望;其次,应重视对中学生开展共情训练,让他们能够学会调节自己的情绪;最后,还应重视自我宽恕在提升中学生心理健康水平中的重要作用,因为适当的自我宽恕能提高学生生活质量、减轻压力[22]。由此,学校在关注中学生宽恕他人行为的同时,还应鼓励学生进行适当的自我宽恕。

参考文献

[1] 胡金凤,郑雪,孙娜娜.压力对“蚁族”群体心理健康的影响:希望的调节作用[J].心理发展与教育,2011(3).

[2] 曾美容.大学生希望水平与应对方式、就业焦虑的关系研究[D].南京:南京师范大学,2010.

[3] Mauger P A,Perry J E,Freeman T,Grove D C,McBride A G,& McKinney K E.The measurement of forgiveness:Preliminary research.Journal of Psychology and Christianity,1992(11).

[4] 喻丰,郭永玉.自我宽恕的概念、测量及其与其他心理变量的关系[J].心理科学进展,2009(6).

[5] 李桂芝.希望、应对方式与大学生主观幸福感的关系[D].广州:华南师范大学,2008.

[6] 刘会驰,吴明霞.大学生宽恕、人际关系满意度与主观幸福感的关系[J].中国临床心理学杂志,2011(4).

[7] 苏彦捷,黄翯青.共情的性别差异及其可能的影响因素[J].西南大学学报:社会科学版,2014(4).

[8] 马雯瑶.不同共情能力个体的情绪调节机制研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[9] 刘孟超,黄希庭.希望:心理学的研究述评[J].心理科学进展,2013(3).

[10] Snyder C R,Harris C,Anderson J R,Holleran S A,Irving L M,Sigmon S T,Yoshinobu L.The will and the ways:Development and validation of an individual differences measure of hope[J].Journal of Personality and Social Psychology,1991(4).

[11] Davis M H.Measuring individual differences in empathy:Evidence for a multidimensional approach[J].Journal of Personality and Social Psychology,1983(1).

[12] 王金霞.大学生宽恕心理及其影响因素的实证研究[D].兰州:西北师范大学,2006.

[13] 陈武英,卢家楣,刘连启,等.共情的性别差异[J].心理科学进展,2014(9).

[14] Zechmeister J S,Romero C.Victim and Offender Accounts of Interpersonal Conflict:Autobiographical Narratives of Forgiveness and Unforgiveness[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002(82).

[15] Berendes,D,Keefe,F J,Somers,T J,Kothadia,S M,Porter,L S,& Cheavens,J S Hope in the context of lung cancer:Relationships of hope to symptoms and psychological distress[J].Journal of Pain and Symptom Management,2010(2).

[16] 郭燕杰.五年制大专生希望感、应对方式及主观幸福感的关系研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2012.

[17] Diener E,Oishi S,Lucas R E.Personality,culture,and subjective well-being:Emotional and cognitive evaluations of life[J].Annual review of psychology,2003(1).

[18] 赵凯.大学生希望水平与应对方式、就业焦虑的关系研究[D].南京:南京师范大学,2010.

[19] Snyde C R.Hope theory:Rainbows in the mind[J].Psychological Inquiry,2002(4).

[20] 刘凌,马旭颖,沈悦.西方自我宽恕模型研究进展[J].辽宁师范大学学报:社会科学版,2013(2).

[21] 李荣.共情能力、情感风格对情绪调节的影响[D].长沙:湖南师范大学,2013.

[22] Exline J.J,Root B.L.Reparative Behaviors and Self-forgiveness:Effects of a Laboratory-based Exercise[J].Self andIdentity,2011(1).

[作者:罗小漫(1989-),女,四川达州人,铜仁幼儿师范高等专科学校学前教育系讲师,硕士;何浩(1989-),男,四川巴中人,铜仁幼儿师范高等专科学校讲师,硕士;刘文令(1990-),女,山东临沂人,华东师范大学心理与认知科学学院在读博士研究生。]

【责任编辑 白文军】