实都策略、人口增长与政治中心东移

闵祥鹏

摘要:中央集权的政治体制及其主导下的实都政策是京畿物资供需失衡的根源,也是历代都城盛衰的关键。唐显庆至开元间长安、洛阳政治地位的变化即是受此影响导致政治中心变迁的实例。由于唐初京畿地区推行实都与限迁政策,长安人口在永徽末年已近历史最高值,人众地狭导致授田亩数、户均粮食量、余粮数额等持续下降。根据灾损比例与农户维持温饱的最低亩数的量化分析,可见永徽之际的京畿农户不仅储粮有限.且承灾能力极低。政府根本无法在这一地区收购余粮,仅凭关中租税与外粮已无法满足长安人口的增长。所以在实都与限迁政策下,京畿人口膨胀与粮食供给之间的矛盾成为显庆至开元年间唐政治中心东移的主要因素。

关键词:都城变迁;唐代;人口增长;政府供给

在集权体制下,历代统治中心既是政治、经济的核心区,也是人口聚集区。人口膨胀往往导致京畿周边人均耕地面积减少、粮食供需失衡,物资供给不足与生存环境不佳势必影响政治中心及国家政权的稳定,政府亦多通过建立陪都(或迁都)、增加漕运等方式应对。在历代建都之初,机构简易、吏员精干,皇族、宫人、杂役相对较少,供给压力不大。因此择都时,政治、军事、地形地貌等因素往往更为重要。但政权稳定后,出于中央集权的政治统治及征发赋役等经济需要,多在政治中心推行实都策略,导致各色人等集聚京师,开支与日俱增,供需矛盾逐步凸显,所以中央集权的政治体制及其主导下的实都策略是都城兴衰的关键,持续的人口膨胀也是京畿物资供需紧张的根源。唐代是我国政治中心变迁的重要历史时期。唐代以前,长安与洛阳是择都的首选;唐代以后,中国政治中心逐渐东移。作为宏观变迁的序幕与微观视域的转折点,唐前期长安与洛阳政治地位变化的原因具有重要研究价值,亦可为研究中国古代政治中心东移的大趋势提供重要参考。

唐初建都长安,显庆二年(657)后高宗开始营建东都洛阳,武后亦在洛阳建都,唐代的政治中心转向洛阳。开元后期随着漕运的增加,玄宗返回长安,不再东巡,长安再次成为国家的主要政治中心。唐前期的这一变化最初出现在显庆元年(656),高宗在洛阳修建乾元殿为其东巡洛阳做准备。《唐会要》载:“显庆元年,勅司农少卿田仁汪,因旧殿余址,修乾元殿,高一百二十尺,东西三百四十五尺,南北一百七十六尺。”《旧唐书·高宗纪》载:“(显庆二年)春正月庚寅,幸洛阳。”高宗首次幸洛阳,二月抵达,并于六月五日敕:“洛阳州及河南、洛阳二县官,同京官,以段宝元为长史。其年十二月十三日勅:宜改洛阳州官为东都,州县官员阶品并准雍州。”高宗《建东都诏》亦云:“宜改洛阳宫为东都”,由此确立了东都洛阳的政治地位。之后,又命韦弘机主持整修洛阳的宫室、解署,开始置中央职官。文明元年(684),临朝称制的武则天又将东都(洛阳)更名“神都”;载初元年(690),武则天改唐为周,以神都洛阳为首都。洛阳逐渐成为高宗中期至玄宗初期的又一政治中心。高宗显庆二年后,27年间七幸洛阳,时间累计达11年;武则天将洛阳作为武周政权的都城,在其执政的21年里,除晚年回长安两年外,其余时间均在洛阳度过;玄宗前期也曾5次临幸洛阳。

开元年间,裴耀卿整顿漕运,关东地区物资得以顺利运至京师,长安的物资以及仓廪充裕,极大地缓解人口增长与粮食短缺之间的矛盾。开元二十四年(736)后,“关中蓄积羡溢,车驾不复幸东都矣”。长安又一次成为了唐帝国的主要政治中心。这一时期严禁京畿民众外迁的政策也逐渐松动。

长安、洛阳政治地位变迁的主要原因,自宋代司马光始,至近代陈寅恪、岑仲勉、全汉异、韩国磐、牛致功、吴涛等先生皆有讨论,也产生多种观点:一是武后惧怕长安萧、王厉鬼为祟,二是关中经济供给不足,三是迁都洛阳便于皇室纵乐,四是武后迁都洛阳为消弭关陇氏族政治影响,五是为了加强周边的军事行动等,近年来又有灾荒、气候等其他认识。以上各位先生均从史料出发,持之有据,甚至部分史料引述相同,但所论证观点却分歧颇大。究其原因有两点:一是忽视了都城选址所涉及的各因素,其重要性是随客观环境的变化而改变。初期可能政治、军事等主导,而中期受人口增长影响更为重视都城的经济供给,毕竟物资供给是择都的基本前提。二是持经济供给不足观点的陈、全、韩等先生,囿于史料局限,未对高宗、则天朝时京畿物资供给数额进行量化分析,且未对经济供给不足的根源进行深入探讨,致使岑仲勉等先生认为此类问题可通过移民、精简机构或收购关中余粮等缓解(开元二十四年后即是通过此类方式解决),大可不必东巡洛阳。实际上,永徽显庆之际的实都政策限制京畿百姓移民他处,致使京畿人口已达当时供给的最高额度,人众地狭使得长安周边农户仅能维持温饱,政府根本无法持续大量的收购余粮(高宗及玄宗前期),疏通漕运又屡遭失败。所以,显庆至开元间长安、洛阳政治地位的彼此消长,政治、军事、交通原因不乏其中,但绝非主因,京畿地区人口增长与粮食供给之间的矛盾是其关键,而这一矛盾源于集权体制下的实都策略。在此用具体的量化数据分析高宗初期京畿地区的人口规模、农户个体应灾程度与余粮数额、租税与漕运所能供给京师的最高户口值等,探讨政治中心的变迁。

一、永徽六年京畿人口规模

出于稳定中央集权的政治统治及征发赋役等经济需要,唐前期在政治中心长安有意识聚集大量人口。陆贽曾言:“王畿者,四方之本也;京邑者,王畿之本也。其势当京邑如身,王畿如臂,而四方如指,此天子大权也。是以前世转天下租税,徙郡县豪桀,以实京师。太宗列置府兵八百所,而关中五百,举天下不敌关中,则居重驭轻之意也。”这是沿袭了汉代以来的实都政策,以期在政治中心区聚集官吏士卒各类人等,“居重驭轻”,确立京畿的核心地区,形成对地方的压倒性优势。

同时唐朝政府又明确规定京畿民众不得迁往外地,《唐六典》载:“畿内诸州不得乐住畿外,京兆、河南府不得住余州。其京城县不得住余县,有军府州不得住无军府州。”贞观元年(627)唐朝政府曾有移民宽乡之议,但陕州刺史崔善为上表反对:“畿内之地,是谓户殷。丁壮之人,悉人军府。若听移转,便出关外。此则虚近实远,非经通之义。”其事遂止。这更限制了政治中心的人口迁移与扩散,致使人口持续增加。同时耕地面积及粮食产量难以同步提高的情况下,一旦遭遇水旱灾害,必然带来粮食供给的短缺。因此唐前期长安与洛阳间政治地位的转换中,长安区域人口持续增长应视为最初的原动力。

但在长安、洛阳政治地位变化的高宗则天朝,长安、洛阳的户籍数字却于史无载。唐前期各地具体户籍资料主要有两唐书记载的贞观十三年(639)户口数、《元和郡县图志》记载的开元中期户口数、《通典·州郡门》记载的开元二十九年(或天宝元年)户籍数、两唐书记载的天宝中期户口数。因此缺乏高宗初期京兆府、关内道的著籍户数,这是论证高宗、则天朝长安人口增长的一大难题。

但翻阅《通典》、《旧唐书》、《唐会要》、《资治通鉴》等,均载有永徽三年(652)全国户数。据《通典》载:“永徽三年,户部尚书高履行奏:‘去年进户一十五万。高宗以天下进户既多,谓无忌日:‘比来国家无事,户口稍多,三二十年,足堪殷实。因问隋有几户,今有几户。履行奏:‘隋大业中户八百七十万,今户三百八十万。永徽去大业末三十六年。”由此可知,高宗朝人口处于增长的趋势中,而且永徽三年全国人口户数为380万(按贞观户与开元户的中间值每户五口计,约1900万口)。再按《旧唐书·地理志》载贞观十三年全国人口总数为3041871户(12351681口),可得出当时的年人口增长率为33.68%。

贞观十三年与永徽三年仅相差13年,永徽三年至永徽六年(时间为高宗显庆东巡前)也不过3年,期间是唐代经济政治最为平稳的时期,尤其是关中地区无太大波动。加之唐律规定京畿地区人口不得迁移,因此永徽年间京兆府与关内道户数是增加的,按此增长率推算其永徽六年的户口较为可行。贞观十三年关内道人口为398066户,1744628口,按年人口增长率33.68%,可计算永徽六年关内道人口约为592816户,2964084口。京兆府永徽六年人口数约313740户,1568700口(具体参见表1)。

此次估算的数字应低于实际数字。首先京兆府及周边地区是唐朝的政治经济中心,人口不得随意迁移,因此其人口增长率应高于其他地区,而估算人口增长率却只按全国平均值。其次,《唐会要》记载的永徽三年全国户口为385万户,而在估算中则采用了《通典》、《旧唐书》等记载的低值380万户,所以推算出的关内道、京兆府永徽六年的在籍户口数应比实际户口数低。

但这一保守的户数,却已超过隋朝大业年间京兆府的户数。《隋书·地理志》记载大业年间京兆府户数达到308499户,而永徽六年的户数为313740户。另外,对比《元和郡县图志》所记载的开元中期京兆府户籍362909户,《通典·州郡门》记载的开元二十九年(或天宝元年)334670户,以及《旧唐书》记载的天宝中期362921户,可见永徽六年京兆府户数虽未达到天宝年间的最高值36万户,却已相当接近当时人口饱和值。这一点从另外两个方面也可窥知:一是虽然永徽年间长安户籍增长率为全国平均年人口增长率33.68%,但这一数值远远高于开元、天宝时长安的人口增长率(据《元和郡县图志》记载,京师开元362909户,《旧唐书》天宝为362921户,可见几十年间京师人口再未增长)。二是高宗则天朝以后,京师长安的人口增长反而远远低于关内道人口增长,甚至低于国家总体的人口增长。关内道户口开元、天宝时期增长了约10万户,而京兆府人口则基本停滞,它占关内道户口的比重也从贞观年间的52.16%、永徽时期的52.92%,下降到44.67%(参见表1)。由此足以证明高宗、则天朝以后,京师长安人口已接近饱和。

再以隋代京兆郡为例,当其人口规模增至30万户前后,人口与粮食供给之间的矛盾已经开始显现。开皇十二年(592),“时天下户口岁增,京辅及三河,地少而人众,衣食不给。议者咸欲徙就宽乡。其年冬,帝命诸州考使议之。又令尚书以其事策问四方贡士,竟无长算。帝乃发使四出,均天下之田。其狭乡,每丁才至二十亩,老小又少焉”。隋朝人口密集地区主要是京辅与三河,“其狭乡,每丁才至二十亩,老小又少焉”。可见,隋朝京辅地区人口达到30万户时,每丁耕地才20亩。再遇到水旱,就已难以供给。开皇十四年(594),“八月辛未,关中大旱,人饥。上率户口就食于洛阳”,“关中户口就食洛阳者,道路相属”。开皇十二年距永徽六年仅有63年,农耕技术并未出现较大变革,因此两者情况具有一定可比性。大业以后,隋炀帝也开始营建东都洛阳与开掘运河,这也是出于缓解京师长安的人口压力与物资供给需求之举,而这些举措恰恰和高宗迁都洛阳、玄宗整顿漕运方式相同。

当高宗初期的户数超过隋大业年间时,亦出现了“地少而人众,衣食不给”的情况。即便亩产未因水旱减产,也存在“虽获登秋之积,犹亏荐岁之资”的记载,甚至粮食短缺引发饥荒。显庆以后京畿饥荒屡现,皇帝数次被迫东巡洛阳。咸亨二年(671),“驾幸东都,留太子于京师监国。时属大旱,关中饥乏”。仪凤三年(678)十月,饥荒导致高宗“来年正月幸东都”。永淳元年(682),“上以关中饥馑,米斗三百,将幸东都;……时出幸仓猝,扈从之士有饿死于中道者”。高宗以后,京畿地区饥荒依然屡次出现。中宗景龙三年(709)关中饥荒,米价达到了一斗百钱。而转运山东、江、淮谷物输往京师的牛都死亡十之八九,费用太高。因此大臣们大多恳请中宗前往东都,中宗无奈称自己是逐粮天子。玄宗亦多次“数幸东都,以就贮积,为国大计”。开元二十一年(733),玄宗幸东都,原因也是“霖雨害稼,京城谷贵”。京畿地区的多次灾荒反映了人口与区域环境承载力之间的矛盾。

显庆至开元间京畿地区人口增多导致户均耕地减少的情况,也可从授田不足的史料中得以印证。《代皇太子请家令寺地给贫人表》中提及:“关辅之地,萌庶孔殷,丁壮受田,罕能充足,所以水旱之岁,家室未丰。正末端本,思有裨助,臣家令寺有地九百余顷,特请回授关中贫下等色。”文中提到的所谓“天皇”,即是指高宗李治。“关辅之地,萌庶孔殷,丁壮受田,罕能充足。”萌庶孔殷意指百姓众多,而丁男受田却少有额满,表明这一时期人口增多导致的授田不足。另据敦煌所出《文明判集残卷》(P.3813):“奉判:雍州申称地狭,少地者三万三千户,全无地者五千五百人。每经申请,无地可给,即欲迁就宽乡,百姓情又不愿。其人并是白丁、卫士,身役不轻,若为分给,使得安稳?……雍州申称地狭,百姓口分不充,请上之理虽勤,抚下之方未足。但陆海殷盛,是号皇居;长安厥田,旧称负郭。至如白丁卫士,咸日王臣,无地少田,并皆申请。州宜量其贫富,均彼有无。给须就彼宽乡,居宅宜安旧业。即欲迁其户口,弃彼桑榆,方恐楚奏未穷,越吟思切。”这则材料池田温先生将其定在七世纪中期,也就是高宗、则天时期。《判集》中关于雍州地狭的情况,也是该时期京畿周边地区人多地少的体现。所以说,高宗则天时期,京畿地区受田不足的现象已较为普遍。

再分析这组户口数字中的另一问题,贞观十三年至永徽六年间,京师长安的户籍增长率远高于该地区其他时期的人口增长率。高宗则天朝以后,京师长安的人口增长率已经低于关内道人口增长率,甚至低于国家总体的人口增长率。这说明京畿地区虽然人口饱和,但关内道其他地区仍

开元天宝间京畿地区人口增长基本停滞,但关内道的人口依然有提高。因此,永徽六年以后京兆府地区的人口增多所带来的人均土地减少,主要是指京兆府,并非整个关内道。因此这一矛盾仅限于京兆府及其周边地区。整个唐代前期,京兆府人口基本占关内道人口总数的一半以上(加上非著籍户人口更多),比如贞观十三年户籍为207650户,为关内道户数的52.16%,《元和郡县图志》记载开元年间,其户口略有下降仍然占51.09%,据此分析京兆府在永徽显庆年间的户数也应是关内道户数的50%以上。而前文推算的京兆府与关内道户数比为52%左右,与此亦可相互印证。另从人口密度上亦可佐证,直至开元天宝年间,除同州外,京兆府周边的邠州、同州都达不到京兆府人口密度的一半。因此永徽年间的关内道户口数并未达到大业五年(609)的峰值,关中地区的地少人众主要是指京兆地区,而周边地区仍有人口增长的空间。开元二十九年(741)三月,玄宗所颁敕文说:“京畿地狭,民户殷繁,计丁给田,尚犹不足。兼充百官苗子,固难周济。”这里同样指向的是京畿地区。

二、京畿地区灾损与余粮

京畿地区人口增多随之带来户均耕种面积减少。户均土地减少后,是否能满足农户的口粮供给或仍有应对水旱饥荒的粮食储备?显庆至开元间,京畿长安地区的农户耕种面积史书亦无记载。当前学者虽多有讨论,但唐代有宽乡、狭乡之分,农户有丁口多寡之别,因此观点并不一致。所以,在此讨论农户口粮供应与应灾口粮问题时,不必妄加猜测,可据唐令中的授田规定与灾损的比例评估农户家庭供给情况。

唐前期按律令规定农户授口分田为80亩。但京师长安为狭乡,应为宽乡田亩的一半,即40亩。宁可先生也认为“50亩地为狭乡授田足额的数字,也应是宽乡授田普遍可行的数字”:因此,这里按照狭乡标准40亩计算,亩产1.5石左右,总产粟为60石。全文以一丁三中一小的五口农户为例,按照《新唐书·食货志》的说法,“少壮相均,人食米二升”,再据《唐六典》卷6《尚书刑部都官郎中》载:

“四岁已上为‘小,十一已上为‘中,二十已上为‘丁……其粮:丁口日给二升,中口一升五合,小口六合。”可见唐代的人均丁口每天食米二升,中口每天一升五合,中小老小小口每天六合,按照“每米六升折粟一斗”,折算成粟丁男3.33升,中口2.5升,小口1升。此外,从《吐鲁番出土文书》中也可看到唐代1天粮食消费量为丁男粟3升3合3勺,丁妻粟2升5合,中小、老小粟1升5合,小男粟1升。唐代的家庭规模在4到6口之间,这里以一家父母妻子加户主五口算,一丁男每年12.1545石(因需与万人以上的人口数计算,以后皆保留小数后四位),丁妻及父母三人为27.375石,小男3.65石,一家温饱每年需43.1795石。另每丁需交纳租、义仓2.8石,唐前期赋税为租庸调制。根据规定:“每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫绢絁各二丈,布加五分之一。输绫绢絁者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。”租税为2石。庸调不计入。另外唐代还有义仓,亩纳二升,四十亩为0.8石。

四十亩总产量为60石,减去全家口粮43.1795石,再去掉正租与义仓2.8石,农户每年余粮为14.0205石,这里不包括来年种植需要的种子以及其它开销(如户税以及附加税)。按余粮14.0205石以及每年的口粮43.1795石计算,储备三年即可达到一年的口粮,这完全符合古代“三年耕而余一年之粮”储量备荒的标准模式,《新唐书·食货志》也是专门记载:“余三年之储以备水旱凶灾。”似乎贞观末年总体而言,京师地区的农户还具有一定的承灾能力。

(一)灾损程度

但这是未计入水旱灾荒、杂税以及农户日常开销等的理想模式,如果粮食减产就并不乐观。下面仍以一丁三中一小的五口之家耕种四十亩作为标准,探讨灾损对农户粮食供给的影响。

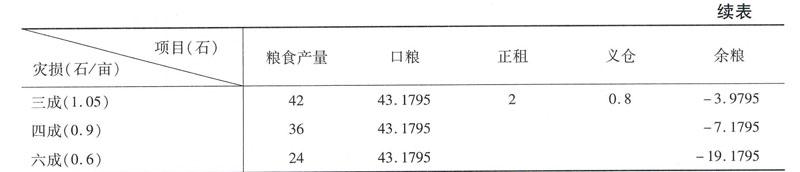

前文已经计算过一丁三中一小的五口之家的口粮及赋税总额为45.9795石,因此如果减产两成即12石,农户只剩余粮2石,已迫近农户的温饱线。由于其中未计杂税与农户日常开销等,所以减产两成已足够引发饥荒并影响农户来年耕种。农户减产三成时,当年的产量已经是负值(一3.9795石),需要用自己的储粮弥补租税(参见表3五口之家灾损程度与余粮对应情况表)。而所谓的减产三成(即亩产量是1.05石),这个亩产量却是唐代关中部分地区亩产的相对正常值。

但唐政府规定只有灾损超过十分之四时,才能得到部分减免。按《唐六典》卷3《尚书户部》中记载武德七年(624)规定灾后减免税赋条件为:“凡水、旱、虫、霜为灾害,则有分数:十分损四已上,免租;损六己上,免租、调;损七已上,课、役俱免。若桑、麻损尽者,各免调。若已役、已输者,听免其来年。”按这一规定,普通农户受灾减产四成后虽然免租,仍需承担调、课、役等。而实际上五口之家减产四成,减去租税仍缺7.1795石差额(约五口之家两月口粮)。因此,唐朝政府的灾损减免政策并不能有效的降低农户的受灾损失。

(二)维持温饱的最低亩数

以上计算以按照贞观中期狭乡正常的授田数量,但实际上到了唐中期,狭乡的户均耕地面积更少,甚至有学者认为唐代为限田。因此,京畿周边地区更难达到40亩的标准,按《册府元龟》卷四二《仁慈》:贞观十八年二月“(太宗)幸壶口村落倡侧,问其受田丁三十亩,遂夜分而寝,忧其不给。诏雍州录尤少田者,给复,移之宽乡”。可见,当时京畿周边地区的每户丁30亩。员半千的《陈情表》曾言:“臣家赀不满千钱,有田三十亩,粟五十石。”员半千居生于武德四年(621),从《陈情表》“无瓜葛之亲,立身三十有余”的记载,可知其上书陈情时为三十多岁,恰恰是永徽年间。且他居住的晋州,与京师类似属于狭乡,丁三十亩,粟五十石,亩产量为1.67石。因此,下面继续按一丁三中一小的五口之家耕种四十亩以下进行探讨,分析土地减少至多少亩时,农户会处于饥荒状态?

首先确定一丁三中一小的五口之家一年口粮不变,即43.1795石。租税不变,为2石。其次需要计算亩产量的变化。一般而言,在家庭规模稳定的情况下,普通农户耕作面积与亩产量成反比。即耕作面积减少,精耕细作的程度往往加强,亩产量会提高;而耕作面积增大,家庭规模有限,亩产量则会降低。以四十亩1.5石和三十亩1.67石为标准,计算获得亩数递减情况下亩产增长率为1.06%。在此基础上,探讨五口之家维持基本生存所需的最低耕地面积。

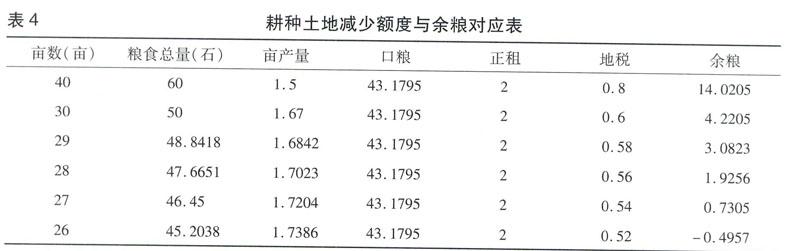

通过相应的计算(参见表4土地减少额度与余粮对应表),可知随着亩数、亩产量的变化,地税、粮食总量、余粮均发生相应变化。五口之家在耕种土地低于27亩时,粮食的总产量就只能满足口粮与交纳赋税。当耕种面积减少至26亩时,余粮为负值,即粮食总量无法供给口粮和交纳赋税。由于这里也未考虑种子、日常开销等其他支出情况,因此五口之家耕种26亩土地的时候,即使不遭遇水旱灾害,丰年状况下也是要面临饥荒的风险。需要强调的是,此时的亩产量已达1.7386石,接近唐代亩产量2石的高值。再从员半千自身的遭遇:“臣贫穷孤露,家资不满千钱;乳杖藜糗,朝夕才充一饭”的经济情况看,三十亩的耕种面积在永徽年间也是处于温饱线。

由上可知,土地充裕时(四十亩),减产三成(1石左右)是京畿地区五口之家农户灾荒的触发点。户均耕作面积的减少至27亩时,京畿地区的农户丰年也仅仅是处于温饱线。总体而言永徽六年以后,京畿地区户均土地面积减少,农户个体抵御灾害的能力已普遍较低。

再审视这一时期相关史料,亦多次论述京畿地区农户承灾能力低下的情况,崔融《代皇太子请家令寺地给贫人表》:“顷以咸城近县,鄜市傍州,颇积风霜,或侵苗稼。天皇两仪合德,百姓为心,发仓廪以赈贫人,……但关辅之地,萌庶孔殷,丁壮受田,罕能充足,所以水旱之岁,家室未丰。”光宅元年(684),高宗重回长安,陈子昂上书日:“盛陈东都形胜,可以安置山陵,关中旱俭,灵驾西行不便。……顷遭荒馑,人被荐饥。”通过以上的量化分析,再回顾岑仲勉先生反驳陈寅恪先生所提出在关中收集余粮以供给京师的假设,无疑是不能成立的。因为高宗时期,京畿地区农户耕地即便满额(40亩),也并无太多余粮。农户耕地面积减少后,丰年尚且不足,提供余粮更不可行。京兆府占关内道人口的一半,因此即便关内道可提供部分余粮,也相当有限。

三、关内粮食供给的最高口数

高宗则天朝,关中地区余粮供给有限,前文已经做过分析。那么其所出正租与外来粮食是否能满足京师人口的需求?在关中地区的粮食供需问题研究中,多数学者采用关中地区的粮食总数减去耗粮数量的计算方式。但耗粮总数因涉及长安的官吏、宫人、皇族、士卒、僧尼、外国使节及客商等流动人员,甚至军用马匹的用粮数等,以上数字史书多无记载,按此计算的总耗粮数亦难以把握。其实对于关中粮食供需问题可简化思路。由于关中农户的粮食产量及余粮问题前文第二部分已做讨论,当前只需探讨京畿非农户的粮食供给即可。京畿非农户主要包括两大部分,一是有政府供给的官吏、宫人、皇族、士卒等,二是非政府供给的商人、手工业者及其他流动人口。其中京官、诸司及皇室等供给不足尤其能够影响政治决策。

首先探讨唐前期最高的粮食转运量能否供给最低的政府人员需求。如果最高粮量都无法达到京官、诸司及皇室的最低需求,则表明此时供需矛盾非常紧张。京官、诸司及皇帝的膳食等支出主要来自转运入京的粟米,并不会供应商人、手工业者及流动人口,永徽之前的转运粮食数量为10-20万石。

那么再讨论京官、诸司及皇室等消耗。唐初期京官人数较少,贞观元年(627),太宗“大省内官,凡文武定员,六百四十有三而已”。高宗初期京官人数不详,但《旧唐书·刘祥道传》载:“(显庆二年)今内外文武官一品已下,九品已上,一万三千四百六十五员。”该数字可与《通典》记载的内外官数字比照:内外文武官员凡一万八千八百五,其中内官二千六百二十,外官一万六千一百八十五。按此内外官比例,显庆二年的内外官既然是13465员,那么内官九品以上人数可推算为1876人,比贞观年间增加3倍。再按《通典》记载:“凡京文武官每岁给禄,总一十五万一千五百三十三石二斗。”那么显庆二年1876人的京官禄米将达108502.4石,对比贞观、永徽之际转运粮食总数10万-20万石,官员禄米无疑已占据绝大部分。这里还未将诸色胥史、官奴婢、宫人、皇帝膳食等计算在内。即便按最高运额20万石计算,在减去京官禄米108502.4石后。也只能维持12603人的供应(按每人米“日给两升”的标准)。但唐初,仅诸司吏员、宫人就达万人。贞观年间李百药上书:“大安宫及也掖庭内,无用宫人,动则数万,衣食之费,固自倍多。”根据《唐六典》统计诸司吏员41717人,京官随从22215人(记载为玄宗时),按照品官与流外官的比例计算高宗时期亦不下万人。另外高宗初年,致仕官员与员外官开始获得相关待遇。永徽元年(650)八月高宗诏:“文武五品以上解官充侍者,宜准致仕,例每给半禄,并赐缣帛。”永徽六年,“员外官复有同正员者,其加同正员者,唯不给职田耳,其禄俸赐与正官同。单言员外者,则俸禄减正官之半”。这些都势必带来政府开支的增加,所以无需再具体估算其他由政府供给的官奴婢、皇族、匠人、乐户等口数,即可清楚表明每年20万石外粮已无法满足显庆年间政府开支。

其次,再通过另外一种方法分析高宗初年京师的粮食供给问题,即显庆年间政府控制的关中粮食总量能否供给京畿非农人口数(即妹尾达彦所说的军人、宗教人士、宗室宫人等及未在籍数)。由于非政府供给的商人、手工业者及其他流动人口根本无法把握,所以亦不采用其他学者先考证吏、农、工、商的各自口数,再估算其耗粮总数的方法。前文已对高宗则天时期京畿余粮不足进行过探讨。所以这里只需计算京师每年可支配的粮食总额除以个体年耗粮量,即可知其最高供给人数。再将该数字与学界讨论的长安最低非农户口数比较,如其所能供应的最高人口数连长安非农人口最低值都达不到,那么就说明关中粮食供给存在问题。

在此先对其中的数值进行解释,京师每年可支配的粮食总额由关内道正租总额与外来漕运的粮食总额相加。首先由于主要考察关中地区的粮食是否能供应京师,因此租额并非全国租税,而是仅指关内道及其关中的正租。如果整个关内道都无法供给京畿非著籍户,那么关中地区自然也无法供给。其次,正租是京畿地区最大的粮食来源,因为义仓等高宗初期未遭挪用,商人贩运的粮食政府也无法控制。第三,国家其他赋税或者货币收入虽也可收购置换为粮食,但前提是关中有余粮,但显庆元年京畿诸州农户连半年的储粮都没有,更无余粮可言,这一点后文有具体论述。

漕运数额国内外学者研究颇多,由于多为推论,加之此处只涉及高宗以后外来粮食额度,因此只依史书记载为准。按《旧唐书-裴耀卿传》:“往者贞观、永徽之际,禄禀数少,每年转运不过一二十万石,所用便足,以此车驾久得安居。”可知永徽年间贞观永徽为10至20万石之间。开元二十一年以后裴耀卿主持漕运,增至3年700万石,但“及耀卿罢相,北运颇艰,米岁至京师才百万石”。韦坚天宝初年主持漕运,“是岁,漕山东粟四百万石”。因此贞观十三年漕运额取中间值15万石,永徽六年取最高值20万石,开元年间取100万石(《元和郡县图志》所载开元户籍应在开元二十年之前,因此按普通年份的运米量100万石),《通典》户籍的记载年份恰好为开元二十九年或者天宝元年,因此按400万石。

官吏、宫人、士卒、使臣、商人、手工业者及其他流动人口中大多为成年人,因此口粮按照《新唐书.食货志》:“少壮相均,人食米二升”计算,可知永徽六年关内道正租与外粮所能供给的人数为124971口(关内道)。如果以关中为计算范围,关中地区的正租与外粮可供给人数为119182口。再结合学界对唐代长安城市人口的数字进行比较:其中非著籍户最高值为佐藤武敏的60万口,最低值为平冈武夫的20万口(开元、天宝年间),再按表1的相关数据推算永徽年间为145931口,但永徽六年关内道正租与外地运粮所能供应的最高人口值124971口,充分说明此时粮食供给非常紧张。但随着开元以后漕运量增加,关内道与外粮可供给的口数逐渐提高——开元中期254010口、天宝元年459951口、天宝中期596474口。其中最高的供应人数恰恰与佐藤武敏等估算的最高值60万口相同,这也从侧面表明该计算方式对唐中期总体趋势的判断较为准确。

从史料中亦可发现,在显庆元年东巡洛阳前,长安已面临严重的粮食短缺,并连续出现两次饥荒。《旧唐书.高宗纪》载,永徽六年八月,“先是大雨,道路不通,京师米价暴贵”。粮道阻塞是导致米价暴涨的原因,说明此时长安的粮食已主要依赖外地供给。为应对此次粮价暴涨,唐政府于“八月二十九日京东西二市置常平仓”。此次霖雨从八月开始,至八月二十九日唐政府就被迫于“京师东西二市置常平仓”,“出仓粟粜之”,打击粮价暴涨,可见长安百姓的日常粮储连一个月都无法支撑。永徽六年的大雨还导致京畿地区粮食歉收,引起显庆元年正月至三月间京畿发生饥荒,高宗为此命“令宗正卿陇西郡王博文、刑部尚书长孙祥、大理卿段宝玄于畿内诸州巡抚百姓,给贷乏绝”。又下《减膳诏》与《放宫人诏》,“以近畿诸州百姓少食,特为减膳”。这与前文讨论的长安周边农户承灾力下降可互证,自八月至正月仅有五个月时间,京畿周边农户的储量即已耗尽,说明此时京畿诸州农户的粮食储备根本无法达到“三年耕而余一年之粮”的理想状态,因此长安周边怎会有余粮?再按《唐会要》记载:“显庆元年,勅司农少卿田仁汪,因旧殿余址,修乾元殿,高一百二十尺,东西三百四十五尺,南北一百七十六尺。”这是为高宗的东巡洛阳做准备。所以永徽元年的粮价暴涨,显庆元年饥荒,以及营建洛阳彼此之间有着一定的相关性,也是政治中心东移的最早前兆,但这一背景却被部分学者所忽视。

余论

显庆至开元年间长安、洛阳地位的变化,政治、军事,乃至统治者个人好恶等原因皆为学者所提及,且都于史有据。若论主导因素,还应是陈寅恪先生论及的经济供给不足,但经济供给不足亦只是表象,究其根源则是中央集权政治体系下人口的过度集中。

唐代推行关中本位政策,“将全国重心置之在西北一隅”,关中及其周边地区成为统治中心。唐代亦沿袭汉代以来的实都策略,不仅在统治中心聚集官吏士卒各类人等,并以法令的形式规定京畿民众不得迁往外地,致使“咸京天府,地狭人繁,百役所归,五方胥萃”。至高宗永徽显庆之际人口剧增,户数已超隋代鼎盛时期,也接近唐代长安人口的峰值。

随着高宗时期京畿人口增多,户均耕地面积逐渐减少,致使农户抵御灾害的能力普遍下降。唐代土地充裕时(四十亩),减产三成(亩产1石左右)是京畿地区五口之家农户灾荒的触发点。正常年份,三十亩仅能维持温饱,“朝夕才充一饭”。当耕作面积减至二十六亩(亩产增至1.7386石)时,粮食总产量已无法满足五口之家每年口粮,即使是无水旱之忧的丰年也必遭饥荒。永徽六年,京畿诸州农户因霖雨害稼,五月内即耗尽自己的储粮,饱受饥荒之苦,这表明此时京畿农户已无法达到“三年耕而余一年粮”的备荒模式。可见农户不仅缺乏应对水旱饥荒的余粮,甚至连口粮都不足。岑仲勉先生曾提出的收关中余粮以供京师的假想也就不能实现。

本地余粮有限,所以京畿粮食供给多依赖外地转运。全汉昇先生曾谈及:“唐代国都所在的关中,一方面因为人口的增加,他方面因为土地生产力的减耗,其出产不足以满足当地的需要,故每年须从江淮输入大量的物资一尤其是米来接济。”但高宗则天时期,转运数量非常有限。永徽年间仅为10-20万石,根本无法应付政府开支、官吏薪俸、士卒给养的增加。显庆元年以后,政府也曾尝试疏通漕运、增加运量,“苑西监褚朗议凿三门山为梁,可通陆运。乃发卒六千凿之,功不成。其后,将作大匠杨务廉又凿为栈,以鞔漕舟。鞔夫系二觚于胸,而绳多绝,鞔夫辄坠死,则以逃亡报,因系其父母妻子,人以为苦”。可见,显庆之初也曾考虑增加运量,但两次尝试均告失败。

在关中余粮不足、京畿非农人口激增、外粮无显著增加的背景下,再遇水旱灾害,京畿粮食供给更为严峻。因此,利用京畿灾荒及气候因素,分析此次政治中心的变迁也是部分学者的思路⑥。但长安、洛阳纬度相差不大,气候相似,水旱灾害多有重合。比如永徽六年长安水灾发生时,洛阳亦遭水患,《旧唐书·高宗纪》(永徽六年)九月,“洛州大水,毁天津桥”⑦。洛阳降雨与长安相当,且水患更甚,但高宗依然选择巡幸洛阳,显庆年间也成为洛阳政治命运的转折点。再比较永淳元年长安、洛阳的水灾,其中洛阳自六月十二日至二十三日连日大雨,“洛水大涨,漂损河南立德弘敬、洛阳景行等坊二百余家,坏天津桥及中桥,断人行累日。西京(长安)平地水深四尺已上,麦一束止得一二升,米一斗二百二十文,布一端止得一百文。国中大饥,蒲、同等州没徙家口并逐粮,饥馁相仍,加以疾疫,自陕至洛,死者不可胜数。西京米斗三百已下”。相比而言,同遭水患,长安粮食更为匮乏。洛阳虽遭水灾,物资储备却相对充裕。另外,洛阳水患的多发期是从它成为东都且人口膨胀以后,而唐中期随着洛阳政治地位与人口下降,其水旱灾害记录亦骤减。从高宗显庆二年(657)营建东都洛阳开始,至玄宗天宝十四年(755)的98年间,洛阳共出现37次灾害记录。此时,洛阳著籍人口也从127440户,增加至天宝194746户(1183092口)。再看武德元年至显庆二年的39年间只有6条灾害记录,天宝十五年至天裙四年(907)的152年间仅有16条灾害记录。统计标准可能存在差异,但这种阶段性却非常明显。所以,洛阳的水患记录是与洛阳政治地位的提升及人口增长保持同步,而非单纯气候因素。总之,灾荒与气候仅是重要的表征,却非此次都城变迁的根源与关键。

显庆至开元间长安、洛阳间政治地位转换的主要问题仍是人口聚集带来的物资供需失衡。许多学者在反驳陈、全、韩先生观点时,认为经济供给不足可通过收关中余粮、增加转运量、移民等加以解决,大可不必东迁洛阳,但实际上这些方法受当时社会形势的局限无法实施。长安此时人口已接近历史高值,地众人狭余粮有限,实都政策限制京畿百姓移民他处,疏通漕运又屡遭失败。在设立常平仓、改变税制等作用不甚明显下,高宗与武后选择供给更为有利的洛阳作为东都,既是当政者无奈的应时之举,也是综合考量的应对之策。此次都城的变迁固然夹杂了政治、军事、经济等诸多因素,但人口增多引发的物资匮乏是最基本因素。

毕竟,粮食供给是维持政治、军事运转的生活保障,也是京师民众生存、政权稳定的基本前提。唐长安在显庆以后面临的人口增长与粮食供需失衡,亦是历代王朝政权稳定后急需面对的共同难题。宋神宗元丰元年(1078),时“国家太平日久,生齿增息,京师至三百万家”。此时侯叔献认为:“京师帝居,天下辐凑。人物之富,兵甲之饶,不知几百里数。夫以数百万之众而仰给于东南千里之外,此未为策之得也。”这是对京师开封人口增加,过度依赖东南补给的忧虑。同样明代孝宗弘治时,“国家定都于北又及百年,比来都下生齿日繁,物货益满,坊市人迹,殆无所容”。清代虽通过严禁流民占籍京师、督促致仕官员及胥吏回籍等方式控制京师人口规模,但“国初定鼎中原,居重驭轻,故圈近京五百之地,重逃旗出外之禁,以固根本而滋生聚”。为了依靠八旗拱卫京师,清朝立法严禁八旗官员兵丁京外居住,致使“自乾隆中叶,已有人满之患”,“所圈近京五百里之旗地,大半尽典于民,聚数百万不士、不农、不工、不商、不兵、不民之人于京师,而莫为之所,虽竭海内之正供,不足以赡”。此处所言的清代“居重驭轻”之策与唐代陆贽提出的“居重驭轻”可谓一脉相承,目的都是为了维护古代中央集权体制,最终也都是导致京师人口的过度膨胀与物资供应的匮乏。

另外从历代都城的人口规模来看,汉代长安“户八万八百,口二十四万六千二百”。当前学界对其估算的最高值亦不过40万-50万口,而唐长安城市人口学界估算的最低值就达50万口;但学界估算的最高值100万口,也是古代关中所能负荷的最高城市人口数。唐代以后,随着国家人口总量的增长以及都城承载政治、军事功能的增加,都城的人口规模已攀升至百万口以上,比如宋代开封与临安人口分别高达150万与120万,元代人口达105万人,明代永乐迁都以后北京人口保守估计亦在120万以上,清代中期北京城市人口也是达到122-138万。可见,百万人口以上的城市规模是唐代以后都城发展的趋势,但百万人口却是古代关中地区所能负荷的极限。所以,仅从古代人口增长的总体趋势以及都城负荷的最大人口规模而言,中国政治中心东移的大趋势也是在所难免。在政治中心东移以后,无论是开封、大都、临安,还是以后的南京、北京,虽然期间也曾面临人口增多与物资供给失衡的问题,却再未采用迁都的方式应对。一方面是开封、南京、北京等均背靠河南、山东、河北或江南等主要经济区,不再像唐代仅依赖关中局促之地。京师与主要经济区之间亦无像关中一样的山河之阻,陆运与漕运皆相对便利。二是唐代以后中央集权的政治体制更加完善,政治中心作为国之根本,象征意义巨大,而迁都涉及因素也更为复杂。除非有战乱与朝代更迭,一旦定都就较少迁移,更多采取制度性措施分散人口。因此,唐前期的这次政治中心变迁也成为历史上少有的特例,但其反映的人口膨胀与物资供需不足的问题,却是历代政府都要面对的共同难题。历代采取的各种制度性措施只能暂时缓解,却无法根本破解这一问题,毕竟人口分流涉及京师士卒、官吏、皇族、宫人、杂役等各类人的利益,而这些人群都是维护古代中央集权体制的基本力量。

所以,京畿粮食供给等基本生存压力源自人口的过度膨胀,而人口增多深受实都政策影响,实都则是古代中央集权的产物。京畿地区的人口优势可确保其在兵源征调、赋税征收、政治治理等方面有利地位,实现中央对地方的绝对控制,也为统治中心的政治、经济核心地位提供人力保证。但自唐宋至元明清,这一策略也使各朝面临京畿人口膨胀、物资供给匮乏的窘境,并日益依赖漕运供给,运河与东南漕路更成为掌控国家经济的命脉。因此,所谓“王畿者,四方之本也;京邑者,王畿之本也”,“举天下不敌关中”,“居重驭轻”等,这些统治策略不仅是古代中央集权体制的必然要求,也是政治中心发展中的双刃剑。美国学者郝若贝(Robert M Hartwell)曾言:“中央政权的定都和迁移,能造成该区域的盛与衰。”进一步而言,集权的政治体制下的实都政策是造成统治中心人口膨胀,并引发物资供需紧张的根源,也是历代都城盛衰的重要因素。