基于Innography平台的碳纤维布专利分析及创新趋势研究

杨思思 戴磊 汪一名

〔摘 要〕本文利用Innography专利检索与分析平台,对全球碳纤维布专利进行了检索及数据统计,从专利的年度发展趋势、专利权人、专利技术热点和该技术的核心专利等多方面分析了全球碳纤维布技术的大概情况和日美等技术重点国的详细情况,以期为我国碳纤维布技术的研发决策提供支持与依据。研究发现,碳纤维布技术近年来发展迅速,日本和美国在碳纤维布技术研究领域占据主导地位,目前正处于新一轮发展阶段。

〔关键词〕Innography;碳纤维布;专利检索;核心专利;专利情报

〔中图分类号〕G250.252;G255.53 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2016)06-0154-11

〔Abstract〕This paper analyzed carbon fiber sheet with statistical methods based on Innography patent information retrieval platform,the overall situation of Japan and U.S.and other technical focus countries is presented from the aspect of annual trends of patents,patent rights,hot and core technology patents on carbon fiber sheet,in order to provide the development and research of carbon fiber sheet required patent information.This study shown that the technology of carbon fiber sheet has been improved rapidly in recent years,Japan and U.S.played a dominant role and began to enter a new round development stage.

〔Key words〕Innography;carbon fiber;patent retrieval;core pantent;patent intelligence

作为21世纪的“新材料之王”,碳纤维复合材料密度低、刚性好合强度高,可实现对钢铁、铝合金等传统材料的替代,具有广阔的市场前景[1]。碳纤维的使用方法很多,其中之一就是把碳纤维丝织造成符合各种要求、各种规格的碳纤维布,然后再加以使用。

碳纤维布又称碳素纤维布、碳纤布、碳布、碳纤维织物、碳纤维带、碳纤维片材(预浸布)等。 碳纤维布是一种单向碳纤维产品,通常采用12K碳纤维丝织造。碳纤维布行业经过多年的发展,技术工艺相对成熟,但由于日本、欧美等国家碳纤维原材料生产技术水平较高,使得其生产的碳纤维布质量和性能都优于其他国家产品,世界碳纤维布生产厂商仍主要集中在日本、美国等国家,国际上主要品牌包括有日本(东丽、东邦、三菱)、美国 BOND、HEXCEL等[2]。

碳纤维布是当今国际发达国家普遍使用的工业原料,具有强度高、密度小、质量轻、高模量、耐高温、抗腐蚀等优异的物理和化学性能,已广泛应用于建筑物桥梁隧道等各种建筑结构加固改造工程中,也是目前国内碳纤维使用量最大的领域。碳纤维材料用于混凝土结构加固修补的研究始于20世纪80年代美、日等发达国家[3],在我国起步较晚,从1997年开始从日本引入CFRP加固混凝土结构技术[4],因为其无穷的技术优势和巨大的市场潜力,近年来成为了研究和工程应用的热点。碳纤维布与碳纤维浸渍胶配套使用成为碳纤维复合材料,可构成完整的、性能卓越的碳纤维布片材增强体系,适用于各种构件的加固工程,可有效提高构建的承载力、抗震性能和耐久性。由于我国具有世界上最为巨大的土木建筑市场,又是一个地震多发国家,因此研究碳纤维材料在建筑物加固工程中的应用将呈现不断增长的趋势,具有广阔的前景和巨大的经济效益。

碳纤维布作为纺织领域的一种高科技材料,在军事和民用两个方面均有着极其重要的应用功能。由碳纤维布生产出的碳纤维预浸料布广泛应用于风力发电机叶片、体育休闲用品、飞机、汽车制造、医疗用品、船舶、建筑、航空航天等领域。总之,随着全球对碳纤维材料的需求量大幅度提升,碳纤维布应用范围将迅速扩展,具有广阔的发展前景。

本文利用Innography 专利分析平台对碳纤维布专利进行系统分析,可以了解碳纤维布技术的发展现状和创新趋势,从而有助于人们对碳纤维布技术的挖掘,以期为我国碳纤维布企业产业发展提供有用的竞争情报。

1 数据来源与检索方法

Innography是Dialog公司新推出具有核心专利挖掘功能的专利分析软件,是基于网络的最新专利检索与分析平台。可查询和获取90多个国家和地区的同族专利、法律状态和专利全文,收录了全球8 000多万件全球专利数据,除此之外还包括邓白氏商业数据、美国专利诉讼以及美国注册商标数据等。这些商业数据可以帮助评估公司的市值和规模,有助于分析和对比专利权人的综合实力、了解市场竞争现状和趋势[5]。Innography还全球首创专利强度指标能快速有效地寻找出高价值专利;同时还提供专利气泡图、热力图、专利聚类分析等可视化的专利信息分析,可全面直观地了解某一研究方向的现状及发展方向[6]。

通过Innography专利数据库对全球碳纤维布技术专利文献进行深入分析,旨在为我国科研机构和企业开展相关技术研发活动提供事实依据和所需的专利情报,检索年限为1967-2015年。考虑到专利申请数据公开的滞后性,一般专利申请18个月后才能公开,近两年的数据仅能作为参考。

本文的检索策略是通过从Innography专利数据库中题目中带有“碳纤维”检索词以及碳纤维所在IPC分类的专利总数中,查找出其中与“布”检索词相关的专利。其检索式为:((@title(″carbon* fiber*″ or ″carbon* fibre*″ or ″nanocarbon fiber*″ or ″nanocarbon fibre*″ or ″fibre* of carbon*″ or ″fiber* of carbon*″ or cfrp or cfrc or carboform or carbonfibre or ″carbonic fibre″ or ″fibrous carbon″ or ″torayca″))OR(@meta IPCD06M10140000)OR(@meta IPCD06M01436000)OR(@meta IPCC04B03583000)OR(@meta IPCD06M10118000)OR(@meta IPCD06M01400000)OR(@meta IPCD21H01350000)OR(@meta IPCH01R03924000)OR(@meta IPCD01F00900000))and(@title(sheet or cloth or fabric or textile)),共检索到5 571件专利,由1 310个组织机构、6 241个发明人完成,涉及到了507个IPC小组,专利申请在35个国家和组织内实施,对所有专利开展专利情报分析。

2 全球碳纤维布领域专利分析

2.1 专利申请的年度趋势分析

采用Innography专利分析系统对全球碳纤维布领域近20年的专利申请按照优先权年(Priority year)进行统计,得到全球碳纤维布领域1996-2015年专利逐年申请情况(图1),由于专利申请需要18~36个月的公开时间,2014-2015年的专利数量仅供参考分析。

碳纤维复合材料早在20世纪50年代就已作为结构材料和放热材料在航空、航天、军工等领域得到了应用[7],到了60年代,碳纤维复合材料开始逐步走向商业化[8]。从图1中可以看出,2002年以前,碳纤维布领域的专利数量发展缓慢,基本呈现增长趋势;2002-2008年呈现下降趋势;从2008年以后,该领域的专利申请进入快速增长期,随着碳纤维优良性能受到了更多的认可及产品价格的大幅度下降,其在民用工业上的应用越来越广,已广泛用于纺织领域,2012年专利申请量达274件(2014年和2015年的申请专利还未全部公开,所以数据不做参考分析)。

2.2 专利申请与授权年份趋势分析

将5 571件专利申请按照优先权年(Priority year)进行统计,得到全球碳纤维布领域专利申请与授权量的阶段趋势分析图(见图2)。

从图2中可以看出,日本和中国是专利申请最多的国家,日本以前一直是碳纤维布专利拥有的绝对主导国家,但从1995年开始专利年申请量呈不断下滑趋势,2002年以后仅有断断续续的少量申请;而中国碳纤维布的专利申请量从1995年开始基本呈现增长趋势,尤其是2010年其专利申请量突破50件以上,随后的几年间,专利申请量进入快速增长期,并且增速超过了世界其它国家,在2013年专利申请量和授权量均达到顶峰,成为单年专利拥有量最多的国家,年申请专利量达到87件,授权专利量为92件,授权比例超过100%,中国的强劲增长已经成为欧洲专利发展的主要驱动力量之一,碳纤维布属于碳纤维的通用产品之一,是我国一些碳纤维生产企业的主要产品。

2.3 专利在全球研发分布情况

专利的申请地区(Source Jurisdiction)是指专利权人申请专利保护的国家或地区,对应的专利号中的国家代码,可以看出专利权人想在哪些国家或地区保护和实施其发明[9]。本文检索到的5 571件专利遍布全球46个国家,图3显示了在该国或地区专利的申请数量。从中可以发现,日本特许厅、中国接受了本领域全球大部分的专利申请,这是由于日本和中国是碳纤维生产大国,市场巨大,企业极其重视这些国家的专利布局,其次是美国专利商标局和欧专局位居申请的第三、四位。

2.4 在全球技术来源地区分布情况

专利发明人的国别(Location)可以体现专利技术的来源地[9]。对5 771件专利的发明人所在地分布图的检索结果进行统计分析发现(见图4和表1),碳纤维布领域的发明人主要来自日本(专利量为2 098件),占绝对优势,表明日本仍是世界头号碳纤维大国;中国第二,美国第三(专利量分别为933件和912件);紧随其后的依次是法国、韩国、德国和英国。说明来自这几个国家和地区的发明人占据了碳纤布研究领域技术的主导地位,综合实力较强。将图3和图4进行对比,可以发现日本和中国是碳纤维布的主要技术来源地区,也是最主要的专利申请地区,技术来源地区和专利申请地区的排序相一致。

通过对比还可以看出,各国家发明人申请的专利数量比其仅在本国申请的专利数量要多许多。例如日本发明人(表1)共申请专利2 098件,而日本专利的申请量(图3)则为1 702件,这表明日本至少有396件专利是在其他国家申请的,进入21世纪以来,日本由“技术立国” 转变为“知识产权立国”,由此可见日本政府对专利保护的重视程度非同一般。美国发明人共申请专利912件,而美国专利的申请量则为543件,这表明美国至少有369件专利是在别国申请的,这表明 美国是当今世界头号经济、科技强国,比较注重专利在全球的保护。

2.5 全球前20名专利发明人分析

图5和表2显示的是碳纤维布专利申请的全球前20名专利发明人,共5 571件专利中,6 241位发明人。

从中可以发现,日本的发明人申请专利数量最多,可见该项技术的研发主要集中在日本,东丽株式会社、东邦特耐克斯公司等知名碳纤维企业为专利的主要拥有机构。日本是聚丙烯腈(PAN)基碳纤维的发源地,碳纤维生产和应用大国。因为其起步较早,加上研究的又较深入,因此碳纤维的发展一直处在世界的前沿,专利和碳纤维新产品不断问世。目前全球碳纤维市场长期被东丽、东邦特耐克丝和三菱人造纤维等日本企业占据。此外,由于日本企业在二战之后迅速发展,并以技术立世,政府部门十分重视知识产权的保护,历来注重相关专利申请,因此在碳纤维布技术领域,日本一直稳居世界首位。

2.6 主要技术研发领域

IPC(国际专利分类)是目前惟一国际通用的专利文献分类和检索工具。通过对全球碳纤维布领域IPC构成的进行分析,可以看出碳纤维布技术创新或研发活动的集中区域,并识别涉及的技术领域及发展趋势。共检索出507 IPC groups,表3为碳纤维布领域专利数量排名前20位的IPC情况,图6为碳纤维布专利IPC技术分类构成。从表3和图6中可以看出,碳纤维布的专利申请主要集中在D部、C部和B部。其中D部数量最多,有2 330件申请;D06M 101/00、D01F 9/00、D06M 14/00、D06M 15/00、D03D 15/00、C04B 35/00、D06M 13/00、D04H 1/00、C08J 5/00、B32B 5/00和D06M 11/00领域的专利均超过了100件,专利数量最多,因此可以认为是碳纤维布的关键和热点技术领域,代表着碳纤维布技术创新的未来发展趋势。

2.7 全球竞争态势分析

图7是利用Innography将检索结果生成专利权人气泡图,其中横坐标轴为含专利权人的专利数量、专利所跨的技术分类和专利引证;纵坐标轴为专利权人总收入、在全球的分支机构以及专利诉讼数量,通过观察气泡在图中的位置可以从经济实力、技术实力多维度了解行业竞争者差距,对于分析碳纤维布技术研究领域的整体状况非常重要。

从图7可以看出,在碳纤维布技术领域中,排名前三的企业全部是日本企业,除此之外,在排名前20位的企业中还有7家也是来自日本的企业,也就是说在碳纤维布技术领域的专利数量上日本企业具有绝对的垄断地位。日本东丽株式会社、日本三菱化学公司、日本帝人株式会社和美国波克夏·哈萨威公司的经济实力比较突出、技术优势明显。其中代表日本东丽株式会社的气泡最大,表示该专利权人在检索结果中的专利保有量最大(292件),综合实力远远高于其他公司;其次是日本的三菱化学公司(228件)和帝人株式会社(157件),这三家公司均是碳纤维的主要生产商,其中东丽株式会社是全球最大的纤维生产制造商,年销售额超过120亿美元;三菱化学公司是世界上首先研制开发煤沥青基碳纤维的公司之一;帝人株式会社是在全球范围内开展高性能纤维及复合材料、纤维产品及零售等业务的集团企业;代表美国波克夏·哈萨威公司的黄色气泡在整个气泡图的最上方,位置最高,表明该公司的市场性较强,整体实力突出,但是气泡不大,表明其在碳纤维布技术领域并没有很多专利,是成果转化与合作的潜在对象;代表东丽株式会社的蓝色气泡、三菱化学公司的绿色气泡在整个气泡的最右边,表明这两家公司的专利性较强,技术性和市场性上相差不多,是该项技术专利的领军企业,紧随其后的帝人株式会社和美利肯公司,拥有先进的技术研发,潜在市场巨大,从中可以进一步看出,美国本土企业在碳纤维布技术领域上竞争较大,竞争对手实力也相对较强。

表4是排在前20位主要公司的专利数量和年收入列表,可作为图7的补充参考。

2.8 关键技术分析

应用Innography的文本聚类分析功能,得到如图8所示,从图中可见全球碳纤维布专利技术的最主要的5个核心研究主题为:(1)碳素纤维(Carbon Fiber);(2)非织造布(Nonwoven Fabric);(3)复合材料(Composite Material);(4)纺织原料(Textile Materials);(5)人造纤维(Synthetic Fiber)等技术。

2.9 核心专利挖掘

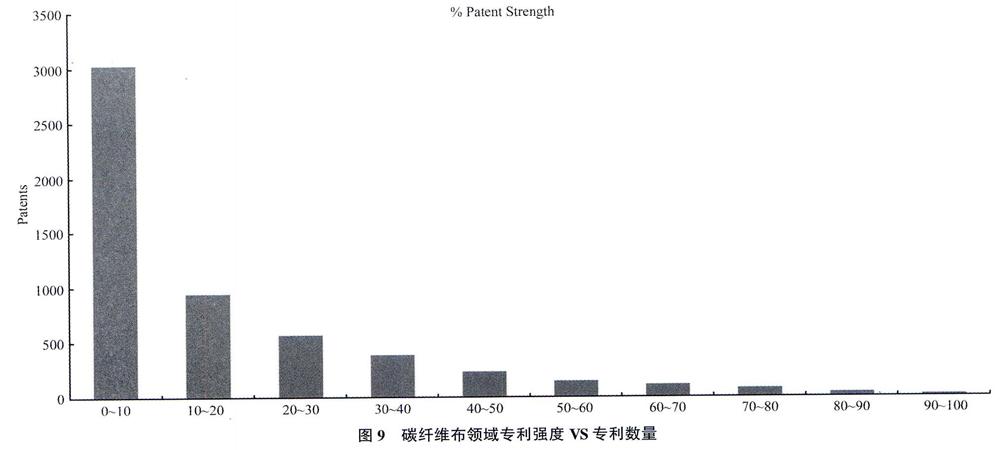

专利强度(Patent Strength)是Innograpy的核心功能之一,它是Innograpy独创的专利评价新指标,来自于加州大学伯克利分校及乔治海森大学的最新研究成果[10]。专利强度与权利要求数量、引用与被引用次数、是否涉案、专利时间跨度、同族专利数量等因素有关,其强度的高低可以综合代表该专利的价值大小[11]。通过Innography的专利强度分析,可有助于判断全球碳纤维布领域具有潜力的高价值专利和核心研究领域。专利按强度分为10级,强度越大越为核心专利。一般情况下,Innography将专利强度的划分归纳为3种类型,将专利强度80%~100%的专利定为核心专利,30%~80%的定为重要专利,0%~30%的定为一般专利。对全球碳纤维布领域的高强度专利按照专利强度VS专利数量分析(见图9),发现全球碳纤布领域的专利总量较多,但总体高强度专利数量不多,强度主要集中于0%~10%和10%~20%两个区间段,大于50%的高强度专利数量较少。

将5 571件检索结果按照专利强度(Patent Strength)筛选,保留强度>80%的核心专利60件,扩增同族后核心专利共计514件。再对扩增厚后的514件核心专利进行深入的研究。从近20年的逐年申请数量上来看(图10),1991-1993年是该技术领域核心专利研发的高峰期,说明人们开始深入对碳纤维复合材料在纺织领域的研究与应用,在2000年核心专利数量达到最多。

2.9.1 核心专利来源国家分析

将同族扩增后的514件核心专利按照专利权人的国别(Inventor Location)统计分析,发现碳纤维布领域技术的核心专利主要掌握在美国(201件)、日本(137件)、英国(57件)和德国(49件)等专利权人手中,美国专利总量上不如日本,但是核心专利却比日本的多,可见美国更加注重专利的质量和保护。中国虽然专利总量排名第二,但缺乏核心专利(仅10件),见图11。图11 核心专利技术来源国家或地区分析

再进一步对比核心专利企业分布情况(见图12),可以看出在该技术核心专利排名前二十位的企业有美国企业10家,日本企业4家,德国企业2家,英国企业2家,法国和意大利企业各1家,并无中国企业或机构入榜。美国企业虽总量排名第一,但排在前两位的美国只有哈佛大学一家高校,并无其他企业入榜,众所周知,哈佛大学是一所享誉世界的研究型大学,全美科研实力最强,排名第二的是日本东丽株式会社是一家传统的大企业,综合实力比较强。排名第三至第十的企业中综合实力强,竞争力明显的企业有日本三菱化学公司、美国波克夏·哈萨威公司、日本帝人株式会社和美国宝洁公司。排名十一至二十的企业中,都是该技术不容忽视地强有力的竞争者,如Nantero公司为第一家开发微电子级碳纳米管材料的公司;1970年,日本吴羽(Kureha Corporation)在世界上率先成功地将沥青类碳纤维产品化;巴斯夫股份公司(BASF SE)是全球最大的化工公司,注重科研开发,保持技术上的领先地位,专利累计达到了约75 000件。

2.9.2 核心专利文本挖掘

应用Innography的文本聚类分析功能,得到如图13所示,从图中可见全球碳纤维布核心专利技术主要集中于碳素纤维、非织造布、纳米纤维、被染整织物、聚合织物和碳纳米管等领域,这是专利权人进行专利保护布局的重要领域。而对于国内的碳纤维布企业来说,既要不失时机地合理利用失效的核心专利,也要注意避免侵权。

3 结 论

本文通过Innography专利检索和分析平台,利用各种可视化图表,对碳纤维专利进行分析,结果显示:

3.1 专利申请处于高速发展阶段

近年来在碳纤维的应用较受关注的碳纤维布领域中,专利数量呈增长趋势。在Innography收录的数据中,笔者本次检索到的碳纤维布的专利申请最早出现在1967年,自1995年开始持续上升,在2002年达到一个短期峰值,又于2008年开始急剧攀升,在2013年专利申请量和授权量均达到顶峰。随着碳纤维以其卓越的物理化学性能成为全球新材料行业研发的热点,碳纤维应用于建筑加固材料的需求量也日益增长,碳纤维布技术专利全球数量之多说明了它的重要性,也成为了众多碳纤维布企业必争的领域。

3.2 发达国家为主要申请国家

碳纤维布技术专利主要集中在日本、美国和一些欧洲国家手中,日本碳纤维的商业化生产始于20世纪70年代,其起步较早,加上研究的又较深入,因此现专利量排名全球第一,数量多且技术一直遥遥领先,符合了这个碳纤维生产大国和工业强国的地位;美国的碳纤维产能占世界第二位,从20世纪50年代就有对该技术的研究,随着研究力度不断加大,发展相对较快,且掌握了相当一部分的核心专利,在该技术的专利量上排名世界第三,这是因为美国公司本身注重碳纤维产品的开发,同时也是由于世界各国企业比较重视美国市场的开发。

3.3 日本纤维制造企业专利领先优势明显

通过对竞争企业的专利情况分析,碳纤维布领域专利世界排名前20位的专利权人中,有10家是日本企业,日本企业在专利拥有方面占有绝对主导地位,专利申请量排名第一至第三的企业是日本的东丽株式会社、三菱化学公司和帝人株式会社。其中,东丽拥有的是遍布世界各地的生产厂;三菱同时拥有三菱人造丝、三菱化成、三菱树脂三家碳纤维生产厂;帝人在不断发展自身碳纤维技术维持市场占有率的同时,合并了东邦人造丝这个另一碳纤维知名生产厂。这几个企业竞争力非常强,目前仍跻身世界最大的碳纤维生产商行列,占据了全球70%以上的市场份额,处于该领域技术的领军地位,可以说是在全球碳纤维行业领域日本企业一直扮演着技术领导者和市场主控者的角色。

3.4 主要技术由传统向高端发展

从IPC构成可以看出,碳纤维布技术主要集中在D部、C部和B部,其中D部数量最多,说明,在碳纤维布技术的专利活动比较活跃。所以,我国碳纤维布企业在碳纤维布技术领域应加大对纺织、化学和作业运输领域的研发力度,提高其竞争力以便进一步增强在整个碳纤维布领域的实力。通过对碳纤维布专利的技术聚类分析,可以归纳出其核心技术主要集中于纳米纤维、被染整织物、聚合织物及碳纳米管等方向,对于我国碳纤维布企业来说,想要打破美、日等西方国家对中国碳纤维的技术封锁和市场垄断,必须建成完整碳纤维产业链,完整掌握碳纤维布核心关键技术,并取得一系列自主知识产权创新成果,才能整体推进碳纤维布产业的健康发展。

3.5 我国起步较晚,但发展较快

中国碳纤维布的起步稍晚,对碳纤维的研究开始于20世纪60年代,80年代开始研究高强型碳纤维[2],经过十几年高速发展,专利申请量出现较大增幅,至今专利量排名世界第二,仅次于日本。上海东华大学、中国科学院和威海光威复合材料股份有限公司是中国排名前三位的专利权人,由此可见,申请专利较多的机构主要为大学高校和科研院所,其中东华大学和中国科学院是我国主要从事碳纤维生产技术研究的单位,突破了大量技术瓶颈,为国内碳纤维领域发展做出重大贡献;威海光威成立于1992年,是一家集新型复合材料开发、研制、生产为一体的高新技术企业,专业提供增强纤维织物、预浸料及复合材料制品,拥有各类授权专利70多项。2015年,在T800级高强中模碳纤维和M系列高强高模碳纤维工程化生产方面取得了突破性的进展,占据了我国高性能碳纤维研发和生产的制高点,而主要技术涉及碳纤维布、碳纤维片材、无纺布、复合材料及竹碳纤维,说明我国的碳纤维布技术还处于研究阶段,生产水平还很落后,应用还有很多不足,总体竞争实力不强,无法与美日公司在市场上正面竞争,并无核心专利,在该领域不具备优势。

参考文献

[1]戎光道.我国碳纤维产业发展现状及建议[J].合成纤维工业,2013,36(2):41-44.

[2]戴自怡.碳纤维的发展现状及研究进展[J].上海毛麻科技,2011,(3):40-42.

[3]马亚岑,秦超.浅谈碳纤维加固施工工艺[J].技术与市场, 2010,17(4):12-13.

[4]王国秉,孙志恒,李守辉,等.混凝土结构碳纤维复合材料加固技术[J].山西水利科技,2009,(4):1-4.

[5]Vaughan L,You J.Content Assisted Web Co-link Analysis for Competitive Intelligence[J].Scientometrics,2008,77(3):433-444.

[6]郝屹,王戴尊,戴磊.基于Innography平台的高功率半导体激光器专利分析[J].现代情报,2015,35(10):128-133,139.

[7]闫新.碳纤维复合材料在非制造设备中的应用[J].产业用纺织品,2008,(8):36-39.

[8]益小苏.先进树脂复合材料高性能化理论与实践[M].北京:国防工业出版社,2011.

[9]战玉华,潘乐影.利用Innography进行专利情报分析——以OLED为例[J].图书情报工作,2013,57(18):104-108.

[10]法雷,张延花,杨婧.Innography专利检索与分析平台的运用[J].产业与科技论坛,2004,(14):43-45.

[11]周玉芳.基于Innography的无线电力传输专利情报研究[J].新世纪图书馆,2013,(6):4-44.