洛陽出土唐代梨園弟子曹乾琳墓誌及相關問題探析*

毛陽光

洛陽出土唐代梨園弟子曹乾琳墓誌及相關問題探析*

毛陽光

北朝隋唐時期,由於中外交流的加强,生活在中亞的粟特人大量進入漢地。其中許多是具有一定音樂歌舞技藝的胡人藝術家。他們或以歌唱取勝,或以舞蹈聞名,或以演奏技藝擅名。早在武德年間,宫廷中就有舞胡安叱奴。到了中唐時期,具有高超音樂技藝的粟特藝術家更是不勝枚舉。見於唐代文獻記載者頗多,如善於歌唱的米嘉榮、何戡,擅長彈奏琵琶的康昆侖、曹保祖孫三代等。*陳海濤、劉惠琴: 《來自文明十字路口的民族——唐代入華粟特人研究》第六章《唐代入華粟特人的藝術活動》,北京: 商務印書館,2006年。李昌集: 《唐代宫廷樂人考略——唐代宫廷華樂、胡樂狀況一個角度的考察》,《中國韻文學刊》2004年第3期,第1—17頁。近年洛陽地區陸續出土不少粟特人的墓誌,但是關於粟特樂人的墓誌,此前未有發現。2015年3月洛陽龍門張溝村出土了盛唐時期粟特樂人曹乾琳及其妻劉那羅延的墓誌。(參見文末圖1— 4)此兩方墓誌填補了這方面的空白,具有重要的史料價值。由於墓誌出土未久,其内容罕爲人知。本文擬以曹乾琳夫婦墓誌爲中心,對唐代梨園子弟以及安史亂後洛陽地區粟特人的動向等問題展開討論,以期能抛磚引玉,引起學界的關注。

一、 曹乾琳夫婦墓誌録文

曹乾琳及其妻劉那羅延塋冢爲夫妻合葬墓,2015年墓誌出土之後即被洛陽民間收藏家珍藏。兩方墓誌誌蓋、誌石俱全,保存非常完整。原石現於洛陽師範學院河洛文化中心文物陳列館中展出。拓片見文後附録。

曹乾琳墓誌長寬各47cm,石灰岩質。墓誌蓋與邊的紋飾均爲花蕊和層層葉片構成的寫實花卉圖案,蓋文篆書:“大唐故曹府君墓誌銘”。墓誌文字爲楷書,謹移録墓誌全文如下(下文簡稱《曹乾琳墓誌》,其中明顯誤字在括號中標明正字):

唐故左金吾衛大將軍上住(柱)國曹府君墓誌銘并序

表弟楊泳撰並書

府君諱乾琳,字寶鼎,雍州高陵人也。本姓何,曾祖并高道不仕,養性煙霞,亦不出其官諱也。父思緼,皇朝金紫光禄大夫、行秘書監。積善餘慶,誕生府君。山河降靈,瓊枝孕質。性唯虚靜,寵辱若驚。享年一十二,遭父喪。毁至滅性,殆不全生,食不享鮮,衣不襲麗,目不忤視,體不懈容。同氣三人,府君居長。敦詩博禮,皆慈母訓之。舅氏曹公,皇左武衛大將軍。察府君無詭色於下,不諂情於上。遂進名入内,供奉聖朝。出入金門,徘徊鳳闕。天仗之下,别受恩暉。萬乘親教殊絶之藝。曹氏之姓,因此繼焉。後天寶末,戎夷亂常,華夏隔命。君臣父子,皆異國矣。府君每想龍庭之戀,未曾不痛於心。常以懇禱齋戒,尅寧邦家。至廣德年中,萍流江鄉。届淮西幕,仕李相國。尅效驅馳,久而從軍。書官當位,受遊擊將軍、守左金吾衛大將軍員外置同正員,賜紫金魚袋、上住(柱)國,兼試光禄卿。兩全忠孝,七縱戎夷。元熏(勳)任以腹心,雄司遷以榮貴。夫人彭城劉氏,令淑早彰,箴規不替。葛簟之時(詩)已詠,賢母之誡逾明。舉案齊眉,作嬪君子。丁兹兇釁,瀝膽灰心。悲棺櫬以斷腸,痛靈魂而匪託。歲月蕭索,空軫孝情。府君有堂弟曰義忠,曰英等,撫櫬長號,哀深至性。消形顇色,酸感路人。府君既敦高尚之情,豈顧風塵之吏。守道宴居,十數年矣。嗚呼!以貞元十三年三月九日享年六十九終於東都河南縣私第。孀妻主喪,孤妹號絶。以其年八月十三日遷葬於龍門鄉南王村天竺寺石門北之崗阜也。其處也,松柏迎合,煙染新墳。悲纏薤歌,晦於天地。泳傷痛手足,悲悼難宣。託以鄙才,爲銘云爾:

望本高陵,門傳青史。貽厥胤胄,襲芳繼美。官寵金吾,行謙君子。一辭蘭室,長歸蒿里。遷殯於崗,功名可紀。蕭條古原,松風夜起。

時歲次丁丑八月甲寅朔三日丙辰建

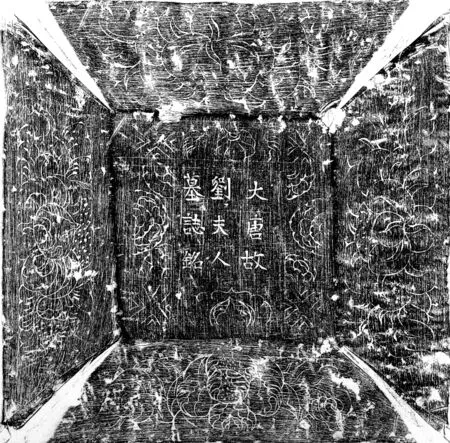

曹乾琳妻劉那羅延的墓誌也一同出土。劉氏墓誌長寬各37cm。墓誌蓋及墓誌邊紋飾均爲蓮花紋飾。蓋文楷書:“大唐故劉夫人墓誌銘”。墓誌文字亦爲楷書。爲便於討論,兹並迻録如下(下文簡稱《劉氏墓誌》):

曹府君夫人劉氏墓誌并序

懷州濟源縣處事(士)劉公令女曰那羅延者,本彭城之族也。今隨夫是從,爲河南人也。三代不敍,萬事自閑。夫人姓(性)簡,澄肅威容。乃如含水月之清,藴霜松之淨。針規有禮,德行無方。處家而賢,爲人之儉。早事君子,佐美曹公。歲月既深,居然已欠。且曹公之能,熟可比也。豈圖不幸,先夫人之逝也。夫人主家嚴敬,治生守約。孀居已遠,志行唯和。深信佛僧,至存因果。或聖善大殿,或諸寺迦藍。有所施之,無心不遍。降此之外,餘資自焉。空馳向暮之心,每歎浮生之息。雖年壽八十一,而從至之禮猶存。今古難儔,人不可及。嗟夫,以元和八年正月一日因疾而終於河縣陶化坊私第里也,即於其年二月十三日合祔於龍門天竺寺前元夫之塋,禮也。加以養一男而曰多兒。育二女,長姊未事於良夫,幼妹先從於君子尹公。並痛泣哀纏,摧心叩地。聽令聞古,唯孝是儀。刻石誌之,而作詞曰:

夫人之儀,方今令古。爲人之賢,爲人之母。往日曹娥,今來洛浦。玉碎藏暉,花汎月吐。青春不留,兒女孤苦。逝水沿波,落日西暮。鳥亂喧喧,人悲處處。一奄玄堂,千年永固。

唐元和八年歲次辛巳二月乙酉十三日丁酉建

曹乾琳卒於德宗貞元十三年(797),年壽六十九,當生於玄宗開元七年(719)。其妻劉氏卒於憲宗元和八年(813),年壽八十一,當生於玄宗開元二十一年(733)。夫婦二人並爲盛唐時人,且經受安史之亂的衝擊,人生尤爲曲折。墓誌謂其合祔墳冢地理位置在河南縣“龍門鄉南王村天竺寺石門北之崗阜”。天竺寺爲唐代洛陽龍門地區重要的佛寺,位於今天洛陽龍門寺溝村附近。天竺寺同時也是一處人文景觀,唐代文士吟詠甚多。近年來,寺溝村周邊亦有大量唐人墓誌出土。曹乾琳妻劉那羅延,是一名虔誠的佛教徒,“深信佛僧,至存因果”,聖善寺等洛陽寺院都有她布施的身影。曹乾琳夫婦葬於天竺寺附近,或與其宗教信仰有關。

二、 曹乾琳族屬及生平事迹考釋

曹乾琳本姓何氏,字寶鼎,雍州高陵縣人。曾祖和祖父未曾仕宦,故墓誌中並未提及。其父何思緼,墓誌敍其官職爲“皇朝金紫光禄大夫、行秘書監”。何思緼大約生活在武周至玄宗開元中期。但其曾任秘書監之事,史書中没有記載,墓誌也没有過多着墨,讓人頗感困惑。曹乾琳兄弟三人,乾琳居長,十二歲時,其父去世,全靠母親養育訓導。唐前期高官子弟多以門蔭入仕。按照何思緼秘書監的身份,曹乾琳至少可以起家千牛入仕,但他并没有依此途入仕。時任左武衛大將軍的舅父曹公,認爲曹乾琳性情耿直中正,推薦其供奉宫廷,並將其改姓曹氏。《曹乾琳墓誌》云:“遂進名入内,供奉聖朝。出入金門,徘徊鳳闕。”《劉氏墓誌》亦稱“且曹公之能,熟可比也”,據此可知曹乾琳是憑藉某種特别技藝而奉侍宫廷的。《曹乾琳墓誌》又繼云:“天仗之下,别受恩暉,萬乘親教殊絶之藝。”此處“萬乘”即唐玄宗。那麽,玄宗教給曹乾琳什麽樣特殊的技藝呢?這當然不是治國理政的能力或超群的武藝。這不由得讓人想起唐玄宗親自教授梨園弟子的故事。

衆所周知,唐玄宗李隆基通曉音律,還擅長羯鼓,在音樂方面有非常高的素養,唐代文獻中有許多表現玄宗音樂才能的記載。這位皇帝並不滿足於自娱自樂。《舊唐書·音樂志》載“玄宗又於聽政之暇,教太常樂工子弟三百人爲絲竹之戲,音響齊發,有一聲誤,玄宗必覺而正之,號爲皇帝弟子,又云梨園弟子,以置院近於禁苑之梨園。”*《舊唐書》卷二八《音樂志一》,北京: 中華書局,1974年,第1051頁。相關記載還見於《唐會要》卷三四:“開元二年,上(玄宗)以天下無事,聽政之暇,於梨園自教法曲,必盡其妙,謂之‘皇帝梨園弟子’。”*王溥撰、牛繼清校證: 《唐會要校證》卷三四《雜録》,西安: 三秦出版社,2012年,第542頁。《新唐書》卷二二《禮樂志十二》:“玄宗既知音律,又酷愛法曲,選坐部伎子弟三百教於梨園,聲有誤者,帝必覺而正之,號‘皇帝梨園弟子’。宫女數百,亦爲梨園弟子,居宜春北院。”*《新唐書》卷二二《禮樂志十二》,北京: 中華書局,1974年,第476頁。玄宗親自教授的就是太常寺太樂署的樂工及部分宫女。曹乾琳生於玄宗開元七年,入宫時間應該在開元末。或許是以太常樂工的身份進入梨園,受到玄宗的教誨,成爲梨園弟子,也可能身懷絶技而直接被推薦入梨園。

墓誌對曹乾琳的家族記載非常簡略,只提及其为雍州高陵人。誌中出現其妻劉氏、表弟楊泳等,似乎在表明他是一个普通的漢人。但是,我們還是可以從曹乾琳本家及其舅氏的姓氏看出一些不尋常來。曹乾琳本姓何,曹爲從舅氏所改。亦即其父爲何氏,母爲曹氏。曹、何都是著名的粟特姓氏,這不由得讓我們又想到這一時期粟特人相互聯姻的慣例來。曹乾琳的父母應該都是來自中亞何國、曹國的粟特人後裔。*粟特人墓誌的判定主要依據志主姓氏、地望、家族背景、婚姻、職業等因素,相關標準參榮新江: 《從新出石刻史料看粟特人研究的動向》,《東西學術研究所紀要》第44輯,大阪: 關西大學,2011年,第142頁。隋唐時期,粟特地區昭武諸國與中原王朝關係密切。隋煬帝大業十一年正月一日,何國曾遣使到東都洛陽朝貢。*《隋書》卷四《煬帝紀下》,北京: 中華書局,1974年,第88頁。唐代貞觀和永徽年間,何國也曾兩次遣使入朝。*盧兆蔭: 《何文哲墓誌考釋——兼談隋唐時期來到中國的中亞何國人》,《考古》1986年第9期,第841—848頁。在民間亦有大批何國粟特人沿絲綢之路,進入内地。在隋有何妥、何稠叔侄。在唐則有何潘仁,樂工何戡、何滿子,禁軍將領何文哲,祆教教士何禄等。*《新唐書》卷二二一《西域傳》,第6247頁。曹乾琳曾祖和祖父没有顯赫背景,但從其生父何思緼的階品來看,何思緼能官至秘書監,應有一定的才能和資歷。何思緼與曹氏家族通婚也耐人尋味。粟特人中安、史、康三姓之間互相聯姻較爲常見,但何、曹二姓通婚的情況也不乏其例。如《曹君妻何氏墓誌》中的曹君與妻何氏。*吴鋼: 《全唐文補遺》第七册,西安: 三秦出版社,2000年,第294頁。原藏洛陽關林的建中二年《無住行幢》中何氏與其女曹大娘、曹三娘,也屬於曹、何之間的聯姻。*録文參王振國《洛陽經幢研究》,氏著: 《龍門石窟與洛陽佛教文化》,鄭州: 中州古籍出版社,2006年,第127—128頁。至於其舅曹公,墓誌記載曾任左武衛大將軍。左武衛大將軍是唐代南衙十六衛禁軍中左武衛的長官,正三品武職。這一時期的南衙禁軍也有一定數量的粟特人將領。*畢波: 《中古中國的粟特胡人——以長安爲中心》,北京: 中國人民大學出版社,2011年,第126—131頁。此曹公任職時間當在玄宗開元中後期。翻檢各類資料,高宗時期有右武衛大將軍曹懷舜,稍晚北衙禁軍有左龍武大將軍曹法智。*胡戟、榮新江: 《大唐西市博物館藏墓誌》二七五《曹懷直墓誌》,北京大學出版社,2013年,第599頁。但都無法與此處的曹公對應,其身份有待於新資料的出土來加以考證。同時,我們對於曹公的身份還可以有另外一種推測: 曹公是否也可能是一名具有較高音樂技藝,負責内廷音樂的樂官,因此他才能將外甥何乾琳薦入宫廷。玄宗時期,内教坊的許多樂人都隸職禁軍。崔令欽《教坊記》中就提到“開元中,余爲左金吾倉曹,武官十二三是坊中人”。*崔令欽撰,吴企明點校: 《教坊記(外三種)》,北京: 中華書局,2012年,第10頁。任半塘認爲這裏的坊並非教坊,而是教坊所在的光宅坊和延政坊,應誤。崔令欽撰,任半塘箋訂: 《教坊記箋訂》,北京: 中華書局,2012年,第6頁。玄宗時期,善歌者還有韋青,官至金吾將軍。*段安節撰,吴企明點校: 《樂府雜録》,北京: 中華書局,2012年,第125頁。直到唐後期,這種情況依然存在。文宗朝教坊副使雲朝霞,“善吹笛,新聲變律,深愜上意。自左驍衛將軍宣授兼揚府司馬。”*《舊唐書》卷一七六《魏謩傳》,第4568頁。由於曹乾琳與曹公的關係密切,深受其眷顧,因此改姓曹氏。這種情況在粟特人中也非孤例。大曆年間的左領軍衛翊府郎將曹惠琳,本姓康氏。由於年幼時得到其舅曹元裕的賞識,於是改姓曹氏。*周紹良、趙超: 《唐代墓誌彙編續集》大曆〇四一《曹惠琳墓誌》,上海古籍出版社,2000年。這一現象是否與粟特人的風俗有關,尚不得而知。

北朝以來,就有大量的粟特樂人來到中原。北齊時,善樂舞的西域人曹妙達、安未弱、安馬駒就因爲這些技藝而獲得高官。*《隋書》卷一四《音樂志中》,第331頁。隋煬帝時,定《清樂》、《西涼》、《龜兹》、《天竺》、《康國》、《疏勒》、《安國》、《高麗》、《禮畢》九部樂爲燕樂。唐代在隋代基礎上又增加《高昌樂》,形成十部樂。其中的《龜兹》、《高昌》、《疏勒》、《康國》、《安國》諸樂均屬西域音樂,需要一些粟特樂工進行表演。以往學界所熟知的粟特樂工當屬武周時期的安金藏。安金藏爲證皇嗣李旦的清白而剖腹,其父安菩就是投降唐朝的六胡州粟特部落首領。*《舊唐書》卷一八七上《忠義傳上·安金藏傳》,第4885頁。李錦繡近來撰文指出安金藏的身份應該是太常寺的醫工,而非樂工。*李錦繡: 《“樂工”還是“醫匠”——安金藏研究》,《晉陽學刊》2015年第3期,第37— 44頁。從二人經驗來看,都是以特殊的技藝入宫廷服役。但曹乾琳的粟特樂人身份是没有問題的,他應該是唐代宫廷衆多粟特樂人中的一員,這進一步豐富我們對於唐代粟特樂人的認識。

作爲玄宗親授技藝的梨園弟子,曹乾琳度過了一段美好的時光。然而,好景不長。天寶十四載(755),安史之亂爆發,叛軍相繼攻克洛陽和長安。一些梨園弟子逃竄伏山谷,流落民間。*《廣異記》中《笛師》一篇就記載了在安史之亂中的遭遇:“唐天寶末,禄山作亂,潼關失守,京師之人於是鳥散。梨園弟子有笛師者,亦竄於終南山谷,中有蘭若,因而寓居。”同時,大量的宫廷樂工被叛軍挾裹至洛陽。《安禄山事迹》云“禄山尤致意於樂工,求訪頗切,不旬日間,獲梨園弟子數百人”。安禄山又大宴僞官,命令樂工奏樂,“樂既作,梨園弟子皆不覺歔欷,相視泣下”,樂工雷海清悲不自勝,將樂器投擲於地,向西叩拜痛哭,竟被叛軍殘忍殺害。《曹乾琳墓誌》云“後天寶末,戎夷亂常,華夏隔命。”但對這段時間曹乾琳的經歷卻隻字未提。筆者推測,作爲一名有着高超技藝的梨園弟子,又有粟特背景,曹乾琳很可能也被安禄山虜獲到洛陽。其妻劉那羅延是懷州百姓劉公之女,安史之亂爆發時二十三歲,懷州與洛陽相鄰,曹乾琳大概因爲被劫掠至洛陽,才得以與劉氏聯姻。曹乾琳非常懷念當年宫廷中的生活,“每想龍庭之戀,未曾不痛於心”。那他眷戀的是什麽呢?《舊唐書》卷二八《音樂志》記載了開天之際玄宗舉行盛大的宫廷宴會,太常樂工奏樂的恢宏景象:

當年宫廷豐富多彩的生活,而如今戰亂之中卻流離失所。巨大的反差使得他“常以懇禱齋戒,克寧邦家”。肅宗克復兩京後多方搜求,回歸長安的樂工僅“十得二三”。*姚汝能撰,曾貽芬點校: 《安禄山事迹》卷下,北京: 中華書局,2006年,第106頁。這一時期戰局緊張,唐軍與叛軍在洛陽反復拉鋸,曹乾琳未能返京,可能和局勢有關。代宗寶應元年十月,唐軍聯合回紇,收復洛陽。此時曹乾琳已無法西歸,只得繼續向南流落於江淮之地。廣德年間,流落江南的宫廷樂工衆多。梨園弟子李龜年,玄宗時以善歌著稱。淪落江南後,“每遇良辰勝賞,爲人歌數闋,座中聞之,莫不掩泣罷酒”。*鄭處誨撰,田廷柱點校: 《明皇雜録》卷下,北京: 中華書局,1994年,第27頁。教坊中著名的歌者許和子,又名永新。安史亂後爲一士人所得,流寓廣陵。*段安節撰,吴企明點校: 《樂府雜録》,第125頁。梨園弟子許雲封,是開元笛子名手李謩外孫,“自後具逢離亂,漂流南海,近四十載”。*《太平廣記》卷二〇四《許雲封》,北京: 中華書局,1961年,第1555頁。白居易在《江南遇天寶樂叟》詩中也提及一位安史亂後飄零南土的梨園樂師,“禄山未亂入梨園。能彈琵琶和法曲,多在華清隨至尊。”此可謂當年曹乾琳宫廷生涯的真實寫照,可惜已爲絶響。*白居易撰,顧學頡點校: 《白居易集》卷一二,北京: 中華書局,1979年,第228頁。

相對而言,曹乾琳的命運似乎稍好一些。流散江淮之後,曹乾琳“届淮西幕,仕李相國”。“李相國”即當時淮西節度使李忠臣。寶應元年(762)七月李忠臣授淮西節度使,鎮蔡州。大曆年間,又加檢校司空平章事,故墓誌稱之爲“李相國”。*《舊唐書》卷一四五《李忠臣傳》,第3941頁。寶應元年李忠臣參與唐軍收復東都的戰事,或許由此機緣,曹乾琳爲李忠臣所得。在李忠臣麾下,曹乾琳“克效驅馳,久而從軍”,墓誌敍其官職爲“遊擊將軍、守左金吾衛大將軍員外置同正員,賜紫金魚袋、上住(柱)國,兼試光禄卿”。遊擊將軍爲從五品下的武散官,守左金吾衛大將軍員外置同正員爲武職員外官,上柱國爲二品的勳官,光禄卿爲試官。此外,曹乾琳還獲得了紫金魚袋的章服,這是通常三品散官才有的殊榮。這種情況應該和安史之亂後的局勢有關,爲了早日平叛,唐王朝不惜以爵賞來招募軍人。“凡應募入軍者,一切衣金紫,至有朝士僮僕衣金紫,稱大官,而執賤役者。”*《資治通鑒》卷二一九“肅宗至德二載”,第7024頁。代宗時期,藩鎮將校帶金吾衛將軍以及試卿、監的情況非常普遍,但實際意義不大。值得關注的是,曹乾琳的一長串官稱中唯獨缺少唐代節度使幕府中應有的幕職。唐代藩鎮有一套完整的使職差遣官體系,文職有節度副使、行軍司馬、判官、掌書記、巡官、推官等;武職則有都知兵馬使、兵馬使、都押衙、押衙、都虞侯、虞侯、都教練使等。*嚴耕望: 《唐代方鎮使府僚佐考》,《唐史研究叢稿》,香港: 新亞研究所,1969年,第211—236頁。從缺少幕職判斷,曹乾琳並非李忠臣幕府中常規的文武幕僚,應該仍以技藝爲節帥們服務。唐代官僚士大夫的宴飲娱樂活動非常普遍。玄宗時期,朝廷允許五品以上的正員官及清望官、節度使和太守“當家畜絲竹,以展歡娱”。*王溥撰,牛繼清校證: 《唐會要校證》卷三四《雜録》,第542頁。而唐後期,藩鎮節帥經常要宴飲賓客僚佐及往來客使。杜甫《秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻》就描繪過在節帥筵席中聽到梨園弟子李仙奴歌唱的情景。*《全唐詩》卷二三〇,北京: 中華書局,1960年,第2513頁。曹乾琳或許正是憑藉精湛的技藝,得到李忠臣賞識,取得了上面的資歷。所謂“元熏(勳)任以腹心,雄司遷以榮貴”云云,不過是墓誌中習用的虚辭套話而已。

大曆十四年(779)三月,淮西發生内亂。李忠臣被大將李希烈驅逐,單騎奔回長安。*《舊唐書》卷一四五《李忠臣傳》,第3941頁。可能因爲這個變故,曹乾琳也離開淮西,移居曾經熟悉的洛陽,並在此頤養天年。曹乾琳晚年的生活,墓誌着墨不多,只提到“府君既敦高尚之情,豈顧風塵之吏。守道宴居,十數年矣”。貞元十三年(797)三月九日曹乾琳“終於東都河南縣私第”,享年六十九歲。十六年後,妻劉氏也病逝於河南縣陶化坊私第。曹乾琳夫婦育有二女,無子。《劉氏墓誌》提及“養一男而曰多兒”,曹乾琳葬時“孀妻主喪”,未有此男,當是曹乾琳死後始被劉氏收養。

曹乾琳以官宦子弟的身份供奉入宫,爲玄宗演奏音樂,被稱爲“梨園弟子”。安史亂後,這一群體大量流散民間,甚至淪落藩鎮、富室之手,爲其演奏技藝,社會地位急劇下降。《曹乾琳墓誌》撰於安史亂後,此時梨園弟子地位衰落,墓誌没有正面描寫曹乾琳的職業和技藝,卻在墓誌的首行標示其左金吾衛大將軍、上柱國等虚銜,藉此提升誌主地位。曹乾琳另有粟特人的特殊身份。由於安、史皆粟特常用姓氏,安史之亂爆發後唐人對粟特人的猜忌與憎惡與日俱增,在墓誌中,許多粟特人不得不採取各種手段隱匿自己的族屬身份。*榮新江: 《安史之亂後粟特胡人的動向》,紀宗安、湯開建主編: 《暨南史學》第2輯,暨南大學出版社,2003年,第102—123頁。墓誌撰者楊泳爲曹乾琳表弟,自然熟知其身世,誌文中故意迴避其族屬,應與當日社會氛圍有關。曹乾琳的遭遇在當時具有典型性,從其墓誌的隱諱之處,我們可以清楚地看到粟特樂人在當時的艱難處境。

三、 洛陽出土墓誌所見中晚唐粟特人

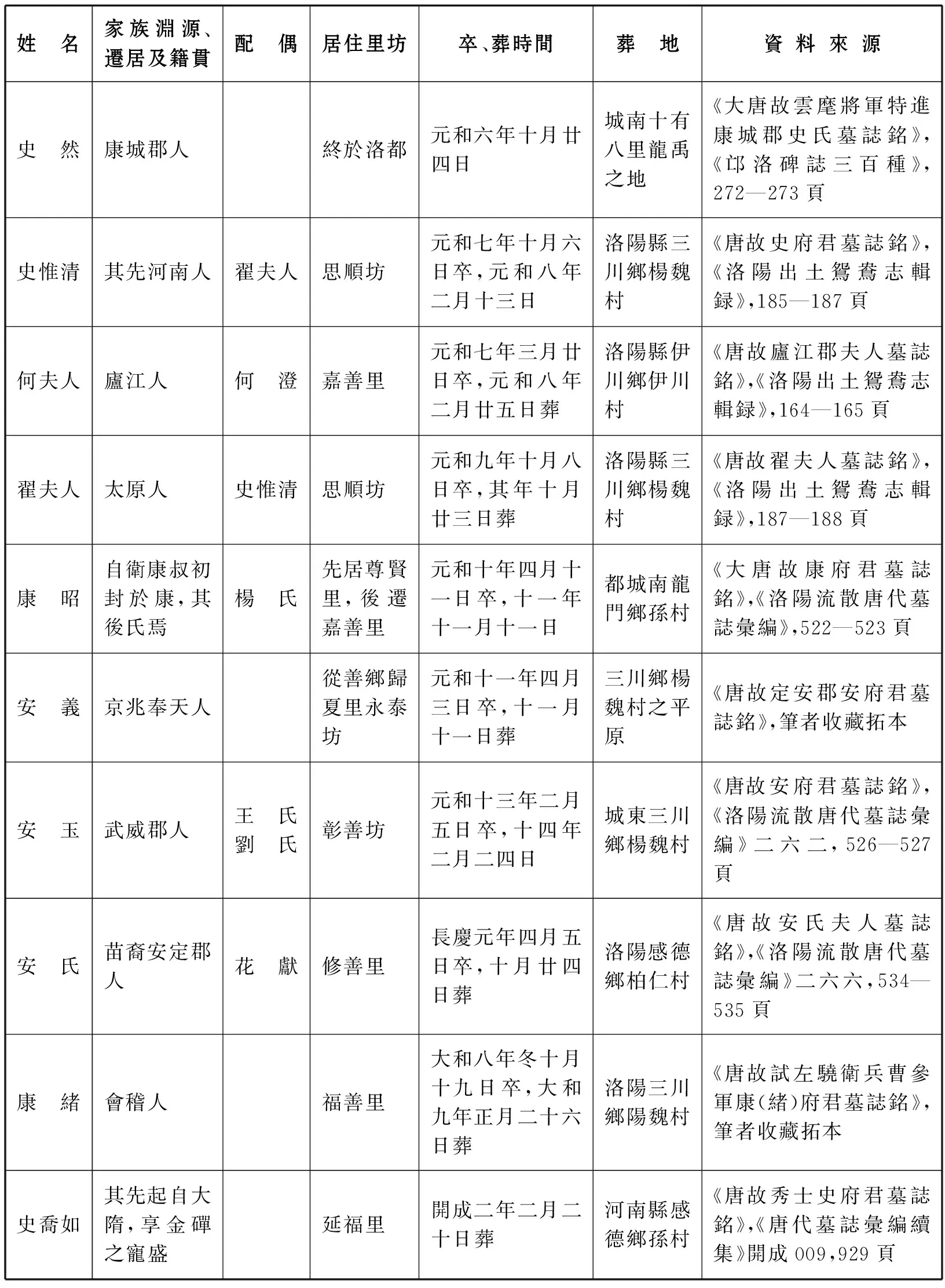

曹乾琳夫婦晚年居住在洛陽的陶化里。陶化里以往也有粟特人居住,咸亨四年(673)五月康元敬就在這裏去世。安史亂后,洛陽的其他一些里坊也居住着一定數量的粟特人。從内容上看,這些粟特人和此前洛陽出土粟特人墓誌中的志主並無血緣關係,是另外的一些粟特人家庭。這對於我們瞭解這一時期洛陽粟特人的生存狀況提供了新的資料。以下是筆者近年來所見中晚唐時期粟特人墓誌的情況:

表1 洛陽粟特人所居里坊表

續表

續表

從這些粟特人的墓誌來看,只有《康夫人墓誌》指出其“康居之裔也”。畢竟其卒於安禄山佔據洛陽時期,粟特人没有必要掩蓋自己的淵源背景。其他墓誌多已經看不出其外來移民後裔的背景。如《何澄墓誌》稱其“洛陽人”。《安義墓誌》稱其是“京兆奉天人”。《史惟清墓誌》稱“其先河南人也”。《翟氏墓誌》稱爲“其先太原人也”。《曹曄墓誌》稱其“譙郡人也”。從中可以看出這些粟特人漢化程度已經非常深了。有時一些隱晦的資訊也有所顯露,如《康緒墓誌》稱其爲會稽人。實際上我們知道這個會稽並非浙東山陰之會稽,而是十六國時期河西地區設置的會稽郡。*榮新江: 《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》,《國學研究》第六卷,北京大學出版社,1999年,第27—85頁;收入氏著: 《中古中國與外來文明》,北京: 三聯書店,2001年。《唐故試左驍衛兵曹參軍康(緒)府君墓誌銘》,筆者收藏墓誌拓本。《史然墓誌》稱其爲“康城郡人”,康城郡應該就是建康郡,唐代無建康郡,這裏應該是沿用地名古稱。只是建康郡並非江南古都建康,而是指十六國前涼張駿在河西地區設置的建康郡,具體位置在甘州西二百里處。*毛陽光: 《洛陽新出土唐代粟特人墓誌考釋》,《考古與文物》2009年第5期,第75—76頁。

盡管在唐代的兩京地區,粟特人很難像敦煌等地那樣形成聚居的聚落,只能是相對集中。但其居住仍舊表現出一定的傾向性。從墓誌反映的情況來看,直到唐後期,環繞着南市的嘉善里、章善里、思順里、修善里仍舊是洛陽粟特人居住較爲集中的坊里,洛陽粟特人聚居地没有發生變化。這其中康昭原來居住在尊賢里,之後又在嘉善里營造新宅,並最終卒於此。康昭遷宅的原因不明,似乎顯現出粟特後裔居住方面對於粟特人較多里坊的傾向性。*毛陽光,余扶危: 《大唐故康府君(昭)墓誌銘》,《洛陽流散唐代墓誌彙編》,北京: 國家圖書館出版社,2013年,第522—523頁。

從粟特人葬區來看,唐代前後期變化則比較明顯。唐前期粟特人多安葬在邙山,這也是唐代前期洛陽人主要的塋域,只有4例安葬在城南。但到了中晚唐時期,除了曹公妻康氏以及曹曄安葬在邙山之外,安葬在城東的感德鄉、三川鄉、伊川鄉等處的粟特人大量增加,似乎成爲普通粟特人集中安葬的地區。而信仰佛教的粟特人如曹乾琳、康昭、史然等則更傾向於佛教氛圍濃厚的龍門地區。

與長安大量在禁軍中任職的粟特人不同,唐後期居住在洛陽的粟特人大多都是普通百姓,既没有顯赫的家族背景,本人也没有仕宦的經歷,他們或農耕,或經商,悠遊林泉,過着閑適的生活。墓誌對此的記載,多注重品行與性情。如安義“德行内彰,獨稱人表,温恭敦儉,閭里欽慕,家傳其信,孰不知聞?”史惟清“□性簡夷,執心謙讓。敏於行而慎於言,願而恭而志乎學”。曹曇爲官員管理財務,“拜趨貴門,特遇重用卅餘年”。安玉“恬淡熙怡,高尚其志,德行稱於鄉黨,信義聞於親知”。康緒擔任試左驍衛兵曹參軍,“職居清逸,肅衛殷嚴。景慕陶潛,掛冠罷去。雅懷此志,遂脱簪裾。遁迹朝市,樂循長者之轍;名利未嘗苟合也”。*灞陵祐之: 《唐故試左驍衛兵曹參軍康(緒)府君墓誌銘》,筆者收藏墓誌拓本。這些粟特人後裔大多與洛陽地方的一些讀書人和僧侣有着較多的交往,他們的墓誌大多是由這類人來書寫。這也加速了粟特人融入洛陽社會的進程。

洛陽地區的粟特人婚姻狀況相對復雜。粟特後裔之間的通婚仍舊存在,如史惟清與妻翟氏,何澄與妻何氏。但與當地漢族百姓的通婚情況亦更爲普遍,曹乾琳的妻子爲劉氏,其表弟爲楊泳,其女又婚配尹氏。康璀子康公液娶安氏,康公度則婚王氏。安玉的兩任夫人分别是王氏與劉氏。而兩位康氏女性的丈夫則均是東都張姓下級官吏。

中唐以後生活在洛陽的粟特人,從他們的居住地和喪葬地的選擇來看,族群的意識仍舊存在。從洛陽出土的景教經幢及景教徒花獻墓誌所反映的此類人的宗教信仰也可以看出他們維繫自身文化的努力。但是,隨着這一時期西域形勢的變化,他們與其故土粟特地區的聯繫徹底斷絶。他們生活在洛陽的里坊之中,他們周邊都是漢地百姓,因此這裏的各個階層成爲他們社交網路的主體。這些粟特人就在這種復雜的心態和生存狀態下逐漸融入洛陽社會。

在上述已刊布的粟特人中,只有康緒的祖父在隋朝時就來到洛陽定居,之後康緒也生活在這裏。盡管他們的籍貫及經歷與洛陽關係不大,但這些粟特人晚年都居住在洛陽。如曹曄先後任平輿縣尉和魯城縣丞,晚年居住在洛陽城東的吴村。安義本是京兆奉天人,“遊野來於此,洛下寄家賓”。*文惠: 《唐故定安郡安府君(義)墓誌銘》,筆者收藏墓誌拓本。史然曾作爲武職參與了平定“建中之難”的戰事,後被封爲定難功臣,晚年也居住在洛陽。*《大唐故雲麾將軍特進康城郡史氏(然)墓誌銘》,趙君平: 《邙洛碑誌三百種》,北京: 中華書局,2004年,第272—273頁。康璀原本是高平人,先後在昭義、横海和天平軍幕府任職,官至天平軍節度副使。開成初年,退職之後就生活在洛陽的嘉善里。*張肜: 《大唐故雲麾將軍守右金吾衛大將軍上柱國汲縣開國子食邑五百户潁川康公(璀)墓誌銘》,筆者收藏墓誌拓本。我們知道,唐前期的洛陽居住着相當數量的粟特人,這裏交通便利,經濟發達,有一些粟特人較爲集中的里坊,還有祆教、景教、摩尼教的寺院,是一座具有外來風情的大都市。*毛陽光: 《唐代洛陽粟特人研究》,《鄭州大學學報》2015年第4期,第124—131頁。這也吸引着不少粟特人來此定居。到了唐後期,除了長安以及河北地區之外,洛陽也是粟特人遷居較多的城市。

附記: 該論文曾提交2015年11月25日在福州召開的“唐代東南社會與海上絲綢之路”國際學術研討會暨中國唐史學會第十二届年會,西北大學歷史學院賈志剛先生曾對該文給予很好的建議和意見,特致謝忱。

圖2 曹乾琳墓誌文

圖3 劉那羅延墓誌蓋

圖4 劉那羅延墓誌文

《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十三輯

2016年7月,57— 73頁

*本文是國家社科基金項目“洛陽流散唐代墓誌整理與研究”(10BZS016)及國家社科基金重大項目“新中國出土墓誌整理與研究”(12&ZD137)系列成果。