《唐會要》“補亡四卷”考

劉安志

《唐會要》“補亡四卷”考

劉安志

一、 序 論

北宋王溥所撰《唐會要》一百卷,是研究唐代歷史的重要史籍,惜宋刻本不傳,僅以鈔本傳世,故“脱誤頗多”。*永瑢等撰: 《四庫全書總目》卷八一《唐會要·提要》,北京: 中華書局,1965年,第694頁。又《唐會要·提要》,文淵閣四庫全書本,臺北: 臺灣商務印書館,1986年,第2頁。現存通行本,主要有《四庫全書》本和《武英殿聚珍版叢書》本兩種(以下簡稱“四庫本”和“殿本”)。此外,在中國國家圖書館、上海圖書館、臺北“國立中央”圖書館及日本東京靜嘉堂文庫等地,還收藏有十種《唐會要》鈔本。*其中國家圖書館三種,上海圖書館四種,臺北圖書館二種,東京靜嘉堂文庫一種。諸鈔本具體介紹,詳見(日) 島田正郎: 《在臺北·國立中央圖書館藏鈔本·唐會要について》(《律令制の諸問題》,東京: 汲古書院,1984年,第669—689頁)、(日) 古畑徹: 《〈唐會要〉の諸テキストについて》(《東方學》第七十八輯,第82—95頁)、鄭明: 《〈唐會要〉初探》(中國唐史學會編: 《中國唐史學會論文集》,西安: 三秦出版社,1989年,第167—182頁)、周殿傑: 《關於〈唐會要〉的流傳和版本》(《史林》1989年第3期)、方詩銘等: 《〈唐會要〉前言》(上海古籍出版社,2006年新1版,第6—8頁)諸文。由於在傳抄過程中“脱誤頗多”,故後人對其多所補輯,尤其是其中七、八、九、十諸卷,最爲明顯。《唐會要·提要》在介紹浙江汪啓淑家藏本時稱:“八卷題曰《郊儀》,而所載乃南唐事;九卷題曰《雜郊儀》,而所載乃唐初奏疏,皆與目録不相應;七卷、十卷亦多錯入他文。蓋原書殘缺,而後人妄摭竄入,以盈卷帙。”*永瑢等撰: 《四庫全書總目》,第694頁。又《唐會要·提要》,文淵閣四庫全書本,第2頁。即反映了後人補輯的情況。從目前掌握情況看,國圖所藏兩種清鈔本《唐會要》卷七至卷十文字,與今天通行的四庫本和殿本存在很大的差異。*參見鄭明: 《〈唐會要〉初探》,中國唐史學會編: 《中國唐史學會論文集》,西安: 三秦出版社,1989年,第179頁。值得注意的是,中國國家圖書館已把所藏三種《唐會要》鈔本數字掃描上網,實爲功德無量之舉,無疑會對今後《唐會要》的整理與研究工作産生重要的影響。具體見“中國國家數字圖書舘”網頁(http: //mylib.nlc.cn/web/guest)。因此,在討論《唐會要》闕卷補輯問題時,須注意區分各鈔本和通行本之間存在的種種不同情況,切不可籠而統之,一概而論。

《唐會要·提要》又云:“又一别本,所闕四卷亦同。而有補亡四卷,採摭諸書所載唐事,依原目編類。雖未必合溥之舊本,而宏綱細目,約略粗具,猶可以見其大凡。今據以録入,仍各注補字於標目之下,以示區别焉。”*永瑢等撰: 《四庫全書總目》,第694頁。又《唐會要·提要》,文淵閣四庫全書本,第2頁。按《提要》的這一揭示,似乎與四庫本《唐會要》實際情況不符,因爲只有殿本在目録中此四卷下標注“補”字,並於正文卷首標目下記有“原闕。今照四庫全書本增補”諸字,而四庫本並無類似標記。爲何如此?個中原因頗值探究。*筆者曾對四庫本、殿本進行過詳細比勘,發現二本無論是在目録、分卷上,還是在内容、殘闕情況上,都存在着較大的差異,二者當爲不同系統的版本。四庫館臣所撰有關《唐會要》的“提要”,其實是對殿本的介紹,而非四庫本。這一問題當然比較複雜,容另文詳細探討。關於四庫本、殿本之差異,日本學者古畑徹先生此前已指出,然他認爲殿本底本源自某一刻本,而非汪啓淑家藏本,則是有疑問的。參見氏著: 《〈唐會要〉の流傳に關する一考察》,《東洋史研究》第五十七卷第一號,1998年,第96—124頁。不管如何,四庫館臣對《唐會要》所闕四卷的補輯,乃據此前已有之“補亡四卷”予以録入,則是可以肯定的。而且,四庫本據以補輯在先,殿本則據四庫本增補在後。那麽,此“補亡四卷”是由何人於何時完成的呢?“提要”對此未予説明。日本學者島田正郎先生早年曾有過推測,他認爲,四庫全書館是將當時有力的學者網羅在一起(《唐會要》校勘並没有任命什麽特定的人選),對《四庫全書總目》中提到的散佚四卷進行修補的。*(日) 島田正郎: 《在臺北·國立中央圖書館藏鈔本·唐會要について》,《律令制の諸問題》,第689頁。换言之,《唐會要》卷七至卷十内容,乃四庫館臣所補輯。另一日本學者古畑徹先生指出,明初編纂《永樂大典》時,《唐會要》鈔本尚是完帙,而且是源自南宋高宗時期的某個鈔本系統,其後則出現缺損、缺失,内容不再完整了。至於“補亡四卷”何時出現並爲何人所爲,古畑徹氏並未給予説明。*(日) 古畑徹: 《〈唐會要〉の流傳に關する一考察》。中國學者邢永革先生則認爲,《唐會要》是在明永樂至嘉靖這段時間出現闕卷的,而至遲在明嘉靖之前已被補輯。*邢永革: 《〈唐會要〉版本考略》,《中國典籍與文化》2004年第2期。近年,牛繼清先生揭出的一條清人材料,述及沈叔埏參與整理《唐會要》之史事,爲深入認識與研究這一問題提供了至爲關鍵的線索。

按清人沈叔埏在《頣綵堂文集》卷八《書自補〈唐會要〉手稿後》中,有如下一段文字記載:*沈叔埏: 《頤綵堂文集》,《續修四庫全書》集部别集類,第1458册,上海古籍出版社,2002年,第429頁。

乾隆戊戌(四十三年,1778年)九月,魚門太史屬余校《唐會要》百卷,内第七卷至九卷,竹垞跋所謂失去雜以他書者也。余因鈔新舊《唐書》及《太平御覽》、《文苑英華》、《册府元龜》諸書補之,且以七卷之《封禪》分作二卷,八卷之《郊議》、九卷之《雜郊議》併爲一卷,則十卷之《親拜郊》以《雜録》併入,繼以《親迎氣》,《后土》則分《方丘》、《社稷》,《藉田》則以《藉田東郊儀》併入,《九宫壇》則專抄《禮儀志》,終以《皇后親蠶》,四卷遂成完書。至竹垞所闕之九十二三四三卷,此本尚存。蓋館書之進,自邗上馬氏嶰谷、涉江兄弟所藏者,勝虞山錢氏本多矣。昔褚少孫補《史記》……諸人皆以補史著稱,而余以抄撮成此,於少孫輩特劄吏比耳,豈可同年語耶!

沈氏的這一記載,對重新認識《唐會要》版本流傳,以及四庫館臣如何纂修《唐會要》諸問題,均極富研究價值。據沈氏所記,則上揭《唐會要·提要》所稱“又一别本”,當即清代揚州著名藏書家馬曰琯(號嶰谷)、馬曰璐(號涉江)兄弟舊藏本,是常熟錢氏藏本、浙江汪啓淑家藏本之外的又一個《唐會要》鈔本。乾隆三十八年(1773)四庫開館,向全國徴書,馬曰璐之子馬裕進獻藏書數百種,*四庫開館,私人進書最多者,有“浙江之鮑士恭、范懋柱、汪啓淑、兩淮之馬裕四家”,“爲數至五六七百種”,四家並因此於乾隆三十九年(1774)各獲朝廷賞賜《古今圖書集成》一部。參見永瑢等撰: 《四庫全書總目》卷首“聖諭”,第2頁。此當爲其中之一種。牛繼清先生指出:“沈氏所云與《四庫》本《唐會要》分卷目次恰同,而其時程晉芳(字魚門)在四庫館任總目協勘官,據此則《唐會要提要》所言‘又一别本’抑即沈氏所補本歟?倘如此,《提要》撰寫者又何不直言爲沈氏所輯補呢?姑存疑待考。”*牛繼清: 《唐會要校證·前言》,西安: 三秦出版社,2012年,第6頁。牛氏所疑不無道理。因爲除《太平御覽》一書不見記載外,其餘分卷目次情況以及目録名稱,皆與四庫本《唐會要》完全吻合。沈氏應該就是在揚州馬氏家藏本《唐會要》基礎上,抄撮新、舊《唐書》及《文苑英華》、《册府元龜》諸書,對所闕七、八、九三卷進行補輯,並依《唐會要》原目重新分卷、分目,最終形成“補亡四卷”。雖然所謂“鈔新舊《唐書》及《太平御覽》、《文苑英華》、《册府元龜》諸書補之”,不一定屬實(詳見下文),但沈氏所揭示的揚州馬氏家藏本《唐會要》,其與四庫本《唐會要》之間當存在着某種密切關聯。對這一問題展開探討,或許會在今後《唐會要》版本及相關問題的研究上取得新的突破和進展。不管如何,沈氏這一記載如果屬實,則不難判斷,《唐會要》闕卷的最後補輯,實乃清人所爲矣。

不僅如此,四庫本《唐會要》卷九下所録注明出自《圖書集成》的一條引文,可以進一步證明我們的這一判斷:

代宗廣德二年,有事南郊,從獨孤及議,卒以太祖配天。(《圖書集成》)*《唐會要》,四庫本,第139頁。

按照四庫本闕卷補輯内容的書寫體例,此處“《圖書集成》”,無疑是指該段引文來源的文獻名稱。然殿本《唐會要》卷九下《雜郊議下》此條省“代宗”二字,“《圖書集成》”改作“《舊唐書·本紀》”。*《唐會要》,殿本,北京: 中華書局,1955年,第187頁。檢《舊唐書·代宗本紀》,並無“代宗廣德二年,有事南郊”一段文字,*牛繼清《唐會要校證》已指出此點,參見該書第155頁注(2)。同時也不見於其他唐宋文獻。殿本既稱“照四庫全書本增補”,此處卻改“《圖書集成》”爲“《舊唐書·本紀》”,不知何故?有趣的是,四庫本的這一記載,又同見於清人秦蕙田《五禮通考》卷一一《吉禮·圜丘祀天》:

《圖書集成》: 代宗廣德二年,有事南郊,從獨孤及議,卒以太祖配天。*秦蕙田: 《五禮通考》,文淵閣四庫全書本,第135册,臺北: 臺灣商務印書館,1986年,第333頁。

按《五禮通考》總二百六十二卷,成書刊行於乾隆二十六年(1761)。*參見張濤: 《關於味經窩本〈五禮通考〉的刊印年代》,《中國典籍與文化》2011年第2期。乾隆三十八年,四庫開館,江蘇巡撫以此書進獻,後收入《四庫全書》。據我們初步統計,《五禮通考》總引《圖書集成》約16次,而《圖書集成》的全名,應該就是康熙、雍正年間由陳夢雷主持編輯的大型類書《古今圖書集成》。因爲上揭《唐會要》、《五禮通考》所引一段文字,又明確見載於《古今圖書集成·經濟彙編禮儀典》卷一五五《天地祀典部·匯考七·唐三》:

代宗廣德二年,有事南郊,從獨孤及議,卒以太祖配天。

按《唐書·代宗本紀》: 廣德二年二月乙亥,有事於南郊。

按《禮樂志》: 寳應元年,太常卿杜鴻漸、禮儀使判官薛頎、歸崇敬等言……

按《黎幹傳》: 幹,戎州人,累擢諫議大夫,封壽春公……*《古今圖書集成》第72册,成都: 巴蜀書社,1985年,第87178頁。

觀《古今圖書集成》諸匯考編纂體例,大體效仿南宋朱熹《資治通鑑綱目》,使用綱目體。“綱”按朝代和時間先後撮要敍事,“目”則以“按”的形式引出文獻依據,詳備始末。“綱”是“目”的提煉與歸納,乃編纂者自己的歷史敍述與語言表達,當然也有與“目”完全一致的内容。由此言之,上揭“代宗廣德二年云云”一語,其實是編纂者根據其後所列三條史料而做出的歸納與總結,在某種程度上已屬清人的歷史書寫了,故在唐宋文獻中找不到類似的記載。而前揭《唐會要》、《五禮通考》所引文字,又與上述《古今圖書集成》記載完全相同,可證二書所引“《圖書集成》”,實即《古今圖書集成》。

明確《唐會要》引據清人編纂《古今圖書集成》這一事實,對深入認識該書闕卷補輯問題至關重要。换言之,《唐會要》補輯條文既然引用了清康熙、雍正年間成書的《古今圖書集成》,則闕卷最後補輯者,可以斷言爲清人矣。更值得進一步追問的是,《五禮通考》與《唐會要》同引《古今圖書集成》,那麽,清人對《唐會要》闕卷進行補輯時,是直接抄自《古今圖書集成》,還是轉抄《五禮通考》呢?三書之間究竟存在一種什麽樣的關係?就是非常有趣的問題了。

經認真比對和詳細核查,我們發現,清人對四庫本《唐會要》七、八、九、十諸卷内容的補輯,絶大部分抄自秦蕙田《五禮通考》,殿本《唐會要》則在四庫本基礎上有所增删改動。而《五禮通考》中的不少内容,又直接抄自《古今圖書集成》,從而形成“《古今圖書集成》→《五禮通考》→《唐會要》”這樣一種傳抄關係,*關於《唐會要》、《五禮通考》、《古今圖書集成》之間的傳抄關係,本文初稿曾判其爲“抄襲”。承王素先生賜教,定爲“抄襲”,太過嚴重。王先生所言甚是,故承教改之。另外,黄樓博士也提出類似意見,今一并表示感謝。之所以三書出現不少文字内容完全相同的條文,其原因即在於此。下面擬對此展開詳細論證,不當之處,敬請批評指正。

二、 《唐會要》與《五禮通考》之比較

鑒於殿本《唐會要》補遺四卷完全抄自四庫本,故此處主要以四庫本與《五禮通考》進行比較。若殿本對四庫本有重要改動,則隨文並注略加説明。

經核查,清人對《唐會要》七、八、九、十諸闕卷的補輯,除少數幾條引文爲新增外,其餘全部抄自《五禮通考》卷九、十、十一、二一、三五、三八、四三、五○、五一、一二四、一二六諸卷。以下逐卷展開討論。

(一) 《唐會要》卷七《封禪上》與《五禮通考》卷五○、五一《吉禮·四望山川(附封禪)》之比較

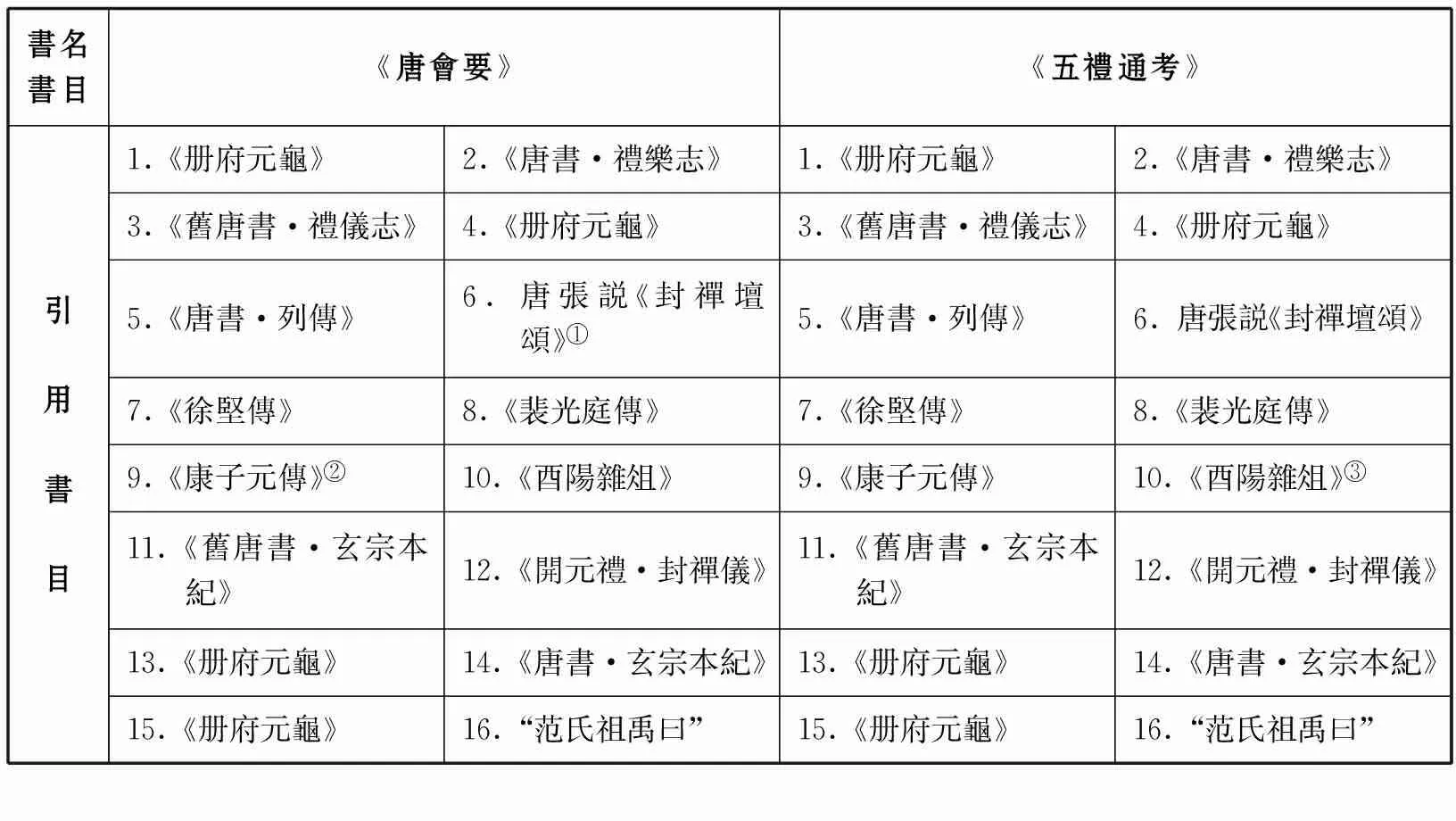

《唐會要》卷七《封禪上》總引文40條,除《文苑英華》一條外,其餘全部見於《五禮通考》卷五○、五一《吉禮·四望山川(附封禪)》。爲便於説明問題,兹表列二書所引書目論證如下。

表1 《唐會要》卷七與《五禮通考》引書對照表

①以上十八條見《五禮通考》卷五○,以下二十條見同書卷五一。

②本條未注書名,後有“案《本紀》,是年十一月,改元儀鳳”雙行小字注。

③本條未注書名,後有“案《本紀》,是年十一月,改元儀鳳”雙行小字注,與《唐會要》完全相同。

據上表,《唐會要》(以下簡稱《會要》)總引文40條,《五禮通考》(以下簡稱《五禮》)則爲38條。之所以出現如此差異,乃在於《會要》第3、4條雖同引《册府元龜》,但已拆分爲貞觀五年“正月”與“十二月”兩條,而《五禮》則并爲一條,殿本《會要》同《五禮》。另外,《會要》第11條引《文苑英華》,《五禮》無,故在總數上比《會要》少了兩條。

值得注意的是,《會要》第39條與《五禮》第37條引文完全一樣,但引書名稱卻存在着差異:

《唐會要》: 嗣聖十三年(即武后萬嵗通天元年)臘月甲戌,如神岳。甲申,封於神岳。丁亥,禪於少室山。(《册府元龜》)*《唐會要》,四庫本,第77頁。

《五禮通考》: 《唐書·武后本紀》: 嗣聖十三年(即武后萬嵗通天元年)臘月甲戌,如神岳。甲申,封於神岳。丁亥,禪於少室山。*《五禮通考》,四庫本,第136册,第139頁。

《會要》引書作《册府元龜》,《五禮》引作《唐書·武后本紀》,二書明顯有異。另外,殿本《會要》此條引作“《唐書·中宗本紀》”,*《唐會要》,殿本,第104頁。與四庫本和《五禮》也有不同。按上述記載,略見於《新唐書》卷四《武后本紀》:“萬歲通天元年臘月甲戌,如神岳。甲申,封於神岳。改元曰萬歲登封,大赦,免今歲租税,賜酺十日。丁亥,禪於少室山。”*《新唐書》,北京: 中華書局,1975年,第95—96頁。《册府元龜》則不見類似記載,四庫本《會要》引書或有抄誤。殿本據四庫本抄録時,或許已意識到此條引書名稱有誤,然未加細查,乃逕改《册府元龜》爲《唐書·中宗本紀》,同樣致誤。

奇怪的是,《新唐書·武后本紀》並無“嗣聖十三年”這樣的紀年方式,《五禮》爲何如此記載?且同一件事,《五禮》卷二七《吉禮·明堂》又有如下不同記載:

《唐書·武后本紀》: 萬歲通天元年臘月甲申,封於神岳。改元曰萬歲登封。三月丁巳,復作明堂,改曰通天宫。大赦,改元,賜酺七日。*《五禮通考》,四庫本,第135册,第719頁。

關於《會要》中出現的“嗣聖”年號問題,黄麗婧、吴玉貴兩位先生都曾有過探討,指出該書卷九三、九四两卷文字,實乃後人據朱熹《資治通鑑綱目》(以下簡稱《綱目》)僞撰或補撰。*黄麗婧: 《〈唐會要〉闕卷後人僞撰考》,《江淮論壇》2012年第4期。吴玉貴: 《〈唐會要〉突厥、吐谷渾卷補撰考》,《文史》2015年第2輯。有必要指出的是,關於《唐會要》卷九二、九三、九四出自後人僞撰問題,日本學者古畑徹最先進行研究,並明確提出這一觀點,參見氏著: 《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第七十八輯,第82—95頁。所言甚是。不過,四庫本《會要》卷九三、九四所記内容,是否直接據朱熹《綱目》而補,尚有待進一步證實。目前可以明確的是,以“嗣聖”年號編年紀事,始自宋代范祖禹《唐鑑》和朱熹《綱目》。因此,上揭《會要》與《五禮》中使用“嗣聖”年號紀年的文字,儘管有的標明了引據文獻,且内容大體一致,然這種特殊的紀年書寫方式,已非原書本貌,而明顯爲後人所爲了。那麽,這些使用“嗣聖”紀年的文字,究竟出現於何時並爲何人所爲呢?這其實已關涉到《會要》與《五禮》二書所引史料的直接來源問題了。

按《五禮》既沿用“萬歲通天”年號,又使用“嗣聖”年號,體例前後不一,則這些以“嗣聖”年號編年紀事的文字,恐怕不是出自秦蕙田本人之手,而是别有所本。上節曾論及該書引據《古今圖書集成》(以下簡稱《集成》),因此,不排除有關“嗣聖”年號的這條引文,有源自《集成》一書的可能。關於此點,下文還將詳細討論。

不管如何,《會要》與《五禮》此條引書名稱雖有不同,但在具體内容和書寫方式上卻存在驚人的相同之處,如“嗣聖十三年”紀年方式的使用,其後夾行小字“即武后萬嵗通天元年”的注文説明,以及其他文字的表述等等,二書完全一致,並無任何差異。這種無論内容還是書寫方式的高度一致性,足可表明《會要》與《五禮》存在着密切關聯。

比較上揭“表1”所列書目,不難發現,《會要》總引四十條書目,其中有四條與《五禮》存在差異: 第一、《會要》第11條引《文苑英華》,不見於《五禮》;第二、《會要》第3、4條同引《册府元龜》,《五禮》則并爲一條;第三、《會要》第39條引《册府元龜》,《五禮》第37條則爲《唐書·武后本紀》;第四、《會要》第40條引《王元感傳》,《五禮》第38條作《王玄感傳》(按作“玄”誤)。除此四條外,其餘諸條無論是引書名稱,還是前後順序,都高度一致。尤其是諸如《禮儀志》、《禮樂志》、《顔師古傳》之類的簡稱,二書亦一模一樣。這恐怕不是偶然的巧合,其間的因襲關係至爲明顯。

就書寫體例而言,《五禮》正文皆頂格書寫,“自注”低正文一格,*“自注”一稱,承辛德勇先生賜教,謹此致謝!秦蕙田本人的按語則低正文數格。《會要》正文頂格書寫,按語則低一格,並無“自注”方式,這明顯是仿照《五禮》原書體例而來。有趣的是,《會要》按語内容,與《五禮》“自注”完全相同,僅多一“案”字,如本卷第10、19、32、40諸條,即是如此。其後的八、九、十諸卷,凡低正文一格引文,多與《五禮》“自注”同,然有些條文有“案”字,有些又無,不知何故?至於二書正文内容,除個别字句略有差異外,其餘全同,尤其是每段引文的首句和末句,無不如此。這種高度一致性,可進一步證明二書之間存在着密切的因襲關係。

上文業已指出,《五禮》成書於乾隆二十六年(1761),四庫本《會要》則成於乾隆三十八年(1773)四庫開館之後。從成書時間先後看,《會要》卷七内容有無可能直接抄自《五禮》呢?上述論證和分析,其實已經指向了這一點。

更值得注意的是,《五禮》中有些夾行小字案語,並非原書内容,《會要》補輯者不加審查,逕録入書中,即直接反映了這種明顯的抄録關係。兹以《會要》第31條與《五禮》第29條試作比較如下:

《唐會要》:

《五禮通考》:

二書抄寫格式相同,既有正文,又有夾行小字,且所引《舊唐書·禮儀志》内容完全一樣。問題是,該段引文末所見“案《本紀》: 是年三月,改元總章”夾行小字,實乃後人添加的按語(是否爲秦蕙田本人所加,有待考證。相關論説詳見下文),並非《舊唐書·禮儀志》原文内容。然《會要》補輯者對此不加分辨和核查,全部照録書中,其抄録痕迹昭然可揭。再以《會要》第33條與《五禮》第31條相比較,情況亦復如此:

《唐會要》:

上元三年二月,詔今冬有事于嵩岳。閏三月,以吐蕃犯塞,停之。(案《本紀》: 是年十一月,改元儀鳳。)*《唐會要》,四庫本,第74頁。

《五禮通考》:

上元三年二月,詔今冬有事於嵩岳。閏三月,以吐蕃犯塞,停之。(案《本紀》: 是年十一月,改元儀鳯。)*《五禮通考》卷五一,四庫本,第136册,第137頁。

二書所記内容與書寫格式完全一樣。更值得注意的是,《五禮》此條並未注明文獻依據,《會要》同樣也未給出引書名稱,這顯然與該卷體例不合。究其原因,就在於其書完全照抄《五禮》。而文後“案《本紀》: 是年十一月,改元儀鳯”夾行小字,同樣屬按語,《會要》補輯者也照録不誤,其對《五禮》一書的抄撮,於此又添新證。

另外,《會要》有些引文與原書略異,而與《五禮》完全相同,也反映了其明顯的抄録關係。如第40條引《王元感傳》(《五禮》第38條引作《王玄感傳》):

《唐會要》:

案《王元感傳》: 天授中,元感直弘文館。武后時已郊,遂享明堂,封嵩山。紹興韋叔夏等草儀具,衆推練洽。*《唐會要》,四庫本,第77頁。

《五禮通考》:

《王玄感傳》: 天授中,玄感直弘文館。武后時已郊,遂享明堂,封嵩山。紹興韋叔夏等草儀具,衆推練洽。*《五禮通考》卷五一,四庫本,第136册,第139頁。

與《五禮》引文相比,《會要》“玄”作“元”,且多一“案”字,其餘全部相同。“紹興”,《新唐書·王元感傳》作“詔與”。*《新唐書》卷一九九《王元感傳》:“王元感,濮州鄄城人。……天授中,稍遷左衛率府録事,兼直弘文館。武后時已郊,遂享明堂,封嵩山,詔與韋叔夏等草儀具,衆推其練洽。”北京: 中華書局,1975年,第5666頁。按殿本《唐會要》同作“紹興”,上海古籍出版社點校本改爲“詔與”,然未説明依據。點校本初版於1991年,此據2006年新1版,第122頁。按唐代並無“紹興”一名,且韋叔夏乃韋安石之兄,本京兆萬年人,“紹興”明顯爲“詔與”之形誤。《五禮》抄誤,《會要》補輯者不加核查,直接抄録,繼續沿襲《五禮》之誤。

秦蕙田《五禮》一書中,亦存在對個别史料判斷的疏誤,《會要》補輯者同樣不加分辨地抄入書中,致使所引條文與《會要》一書完全不相吻合。最典型的例子,莫過於第1條所引《册府元龜》的史料:

《唐會要》:

兗州刺史薛胄,以天下太平,登封告禪,帝王盛烈,遂遣博士登泰山,觀古迹,撰《封禪圖》及儀上之,高祖謙讓不許。(《册府元龜》)*《唐會要》,四庫本,第56頁。

《五禮通考》:

《册府元龜》: 兗州刺史薛胄,以天下太平,登封告禪,帝王盛烈,遂遣博士登太山,觀古迹,撰《封禪圖》及儀上之,髙祖謙讓不許。*《五禮通考》卷五○,四庫本,第136册,第118頁。

二書所引書名與内容完全一致。按此段史料見於《册府元龜》卷三五《帝王部·封禪》,*《册府元龜》,北京: 中華書局,1960年,第384頁。明確記載是隋文帝“開皇九年平陳”之後的事情。《隋書》卷五六《薛胄傳》*《隋書》,北京: 中華書局,1973年,第1388頁。亦有類似記載,所言皆非唐事。而《會要》補輯者不查,逕據《五禮》抄録書中,從而導致隋代史事竄入書中的疏誤。*牛繼清《唐會要校證》已指出此點,認爲“補輯者誤繫之唐”,第69頁注(1)。其實,《五禮通考》有誤在先,《唐會要》從誤而已。秦蕙田在抄録《册府元龜》此段文字後,有如下一句案語:“右唐高祖不行封禪”。很明顯,秦氏未加審查,把文中“高祖”楊堅錯認爲唐高祖李淵,從而把《册府元龜》的這一記載,歸屬唐事。此乃《五禮》有誤在先,而《會要》補輯者直接抄録《五禮》,繼續沿誤在後。

論證至此,可以肯定地説,四庫本《唐會要》卷七《封禪上》所録四十條引文,除第11條《文苑英華》爲新增外,其餘全部直接抄自《五禮通考》卷五○、五一中的内容。

(二) 《唐會要》卷八《封禪下》與《五禮通考》卷五○、五一《吉禮·四望山川(附封禪)》之比較

《會要》卷八《封禪下》總引文16條,全部見於《通考》卷五○、五二《吉禮·四望山川(附封禪)》,具體引書情況如下表:

表2 《唐會要》卷八與《五禮通考》引書對照表

①《唐會要》此條下有雙行小字注“《文苑英華》”,《五禮通考》無。

②《唐會要》此條下有雙行小字注“並唐史”(殿本作“並《唐書》”),《五禮通考》無。

③以上十條見《五禮通考》卷五一,以下六條見同書卷五二。

據上揭“表2”,《會要》卷八無論是引書名稱,還是前後順序,都與《五禮》卷五一、五二完全一致。尤其是“《唐書·列傳》”、“范氏祖禹曰”之類的特殊名稱,更是一模一樣。這無疑表明,《會要》此卷内容,同樣也是抄自《五禮》。

再從16條引文具體内容看,《會要》與《五禮》首尾句全同。如第3條引《舊唐書·禮儀志》,首句皆爲“上詔中書令張説”,尾句爲“以紀聖德”。不僅如此,其中有些文字還與今本《舊唐書·禮儀志》有異,如首句“上詔中書令張説”,《舊志》作“於是詔中書令張説”;*《舊唐書》卷二三《禮儀志三》,北京: 中華書局,1975年,第892頁。又如“事須革正”,《舊志》作“事資革正”;又“委柴在祭物之初”,《舊志》作“委柴在祭神之初”;又“十二年十一月丙戌”,《舊志》作“十三年十一月丙戌”,*《舊唐書》,第898頁。等等,無不反映了《會要》與《五禮》引文的高度一致性。尤其是有關“(開元)十二年十一月丙戌”的記載,據《舊唐書·禮儀志》,此條之前已述及“玄宗開元十二年”事,*《舊唐書》,第891頁。此處所記,只能是開元十三年之事,絶不可能是“十二年”,“二”乃“三”之訛誤。《五禮》抄誤,《會要》從誤。

二書第12條引文標明出自《開元禮·封禪儀》,其實是直接抄録《通典》卷一一九《開元禮纂類》。其中諸如“禪儀無此篇”、“禪無上山儀”、“封檢附”之類的雙行小字注,並不見於《大唐開元禮》,可爲明證。另外,有些關鍵字,《五禮》漏抄,《會要》也襲之抄漏。如“進熟”條中,有“太官令帥饌者”一句,《通典》與《開元禮》並作“太官令帥進饌者”。*《通典》,北京: 中華書局,1988年,第3044頁。《大唐開元禮》卷六三,北京: 民族出版社,2000年,第335頁。這裏有無“進”字,至爲關鍵。又“盥洗爵等並如圓丘儀”一語,《通典》與《開元禮》“洗”前皆有“手”字。*《通典》,第3044頁。《大唐開元禮》,第335頁。“盥洗爵等”明顯不順,顯然漏一“手”字。《會要》與《五禮》同闕關鍵的“進”、“手”二字,不正反映了二者之間的抄録關係嗎?

第16條引“范氏祖禹曰”,足可證明《會要》卷八直接抄録《五禮》。按此段引文出自宋人范祖禹《唐鑑》卷四《太宗二》,秦蕙田以“自注”方式抄入《五禮》,《會要》補輯者不加審查,同樣據之逕録書中,令人遺憾!稍感欣慰的是,殿本編纂者在抄録四庫本時,似乎已注意到這一問題,故棄之不録。

總之,《唐會要》卷八《封禪下》所載16條引文,全部抄自《五禮通考》卷五一、五二,則是完全可以肯定的。

(三) 《唐會要》卷九上《郊祭》與《五禮通考》卷九、十《吉禮·圜丘祀天》之比較

《會要》卷九上《郊祭》總引文50條,除一條《文苑英華》外,其餘皆見於《五禮》卷九、十《吉禮·圜丘祀天》。當然,在具體抄録時,也對《五禮》原文作了一些更改、增補和調整。具體引書情況如下表:

表3 《唐會要》卷九上與《五禮通考》引書對照表

①本條敍貞觀五年事,雖前有《裴寂傳》、《劉黑闥傳》二條“自注”,然承上《唐書·太宗本紀》貞觀二年條而來,故未標書名。

②四庫本此條分記貞觀十四年、十七年兩事,十四年事下見雙行小字注“舊唐”二字,當是補輯者感覺這是兩事,似應分别注明文獻依據,然又不細加核查,隨意補上“舊唐”二字。殿本據四庫本抄録時,已正確删除此二字,與《五禮通考》相合。四庫本《唐會要》,第108頁;殿本《唐會要》,第144頁。

③此條前有“蕙田案”,乃承上《通典》而敍,故原書未標書名。

④此條敍乾封二年,乃接上條《舊唐書·禮儀志》而來,故未標書名。

續表

①本條後注有“唐書”二字。

②本條後注有“唐書”二字。

③以上四十三條見《五禮通考》卷九,以下六條見同書卷十。

需要説明的是,上揭“表3”所列《會要》第34條引《文苑英華》,題爲“無量上皇后不合祭南郊議”,其實乃是對《五禮》第34條《褚無量傳》(《舊唐書》)的拆分,即把《通考》所引《褚無量傳》,拆分爲“《褚無量傳》”與“《文苑英華》”兩條。具體文字則轉抄《文苑英華》卷七六一禇無量《皇后不合祭南郊議》,故文中有若干雙行小字注。

又《會要》第36條引《文苑英華》,題爲“欽緒駁祝欽明請南郊皇后充亞獻議”,不見於《五禮》,乃新增條文。當然,《五禮》引文中,也有個别條目不爲《會要》所録者,如第31條引《舊唐書·音樂志》,即不見於《會要》。

另外,《五禮》引書也偶有疏誤,如第40條引文標明出自《通典》,其實是《舊唐書·禮儀志》。《會要》不從《五禮》,改爲“《舊唐書·禮樂志》”,惜“儀”又誤爲“樂”。

值得注意的是,《會要》在抄録《五禮》時,亦有明顯的錯簡。如第37條引《舊唐書·祝欽明傳》,在“於是左授饒州刺史”一語後,接書“《祝欽明傳》”,致使下條引《通典》條文時,衍出“《唐書·祝欽明傳》”數字。*四庫本《唐會要》,第120—121頁。殿本編纂者亦不加審查,把《唐書·祝欽明傳》、《通典》兩條引文併在一起,全部歸於《舊唐書·祝欽明傳》中,導致此條引文出現嚴重混亂。*殿本《唐會要》,第156—161頁。

又《會要》第50條引“《唐書》”,不標明具體出處,亦與其他諸條不合,殊覺奇怪。《五禮》則明確區分爲“《禮儀志》”和“《通典》”兩條引文。殿本《會要》引同《五禮》,當在抄録四庫本時有所訂正。

除以上差異外,其餘皆大同小異,説明《唐會要》此卷同樣亦主要抄自《五禮通考》,而且抄録工作不夠認真與細緻。

(四) 《唐會要》卷九下與《五禮通考》卷十、十一《吉禮·圜丘祀天》之比較

表4 《唐會要》卷九下與《五禮通考》引書對照表

①以上11條見《五禮通考》卷一〇,餘下諸條見同書卷一一。

續表

據上揭“表4”,《會要》此卷雖抄自《五禮》,然略有增省,且有個别調整和更正。如第2條引《文苑英華》,即屬新增。《五禮》第3條引明代丘濬《大學衍義補》,第33條引《李紓傳》,《會要》皆省而不録。又《五禮》第19、20條分别引“《代宗紀》”、“《禮儀志》”,前條繫年月爲“廣德二年二月”,後條爲“廣德二年正月”,前後時間失序。《會要》則按時間先後,逕移《禮儀志》於《代宗紀》之前,誠是。另外,《五禮》第9條引《舊唐書·玄宗紀》,《會要》則拆分爲“天寶九載”、“十載”兩條(第9、10條)。當然,也有個别《會要》抄錯或改錯者,如《五禮》第8條引《册府元龜》,《會要》第8條錯爲《通典》。按此條内容出自《册府元龜》卷三三《帝王部·崇祭祀第二》,《會要》顯誤。

值得注意的是,《會要》此卷標目分别爲“齋戒”、“陳設”、“省牲器”、“鑾駕出宫”、“奠玉帛”、“進熟”、“鑾駕還宫(上辛雩祀並同)”,實完全照抄《五禮》而不加細查。其實,這些條目乃“皇帝冬日至祀圓丘儀”中的文字,顯然不能作爲本卷的標目,而且與其他各卷體例也不吻合。不僅如此,《會要》還把《五禮》中前後完整的引文强行拆分,編入上下兩卷之中,致使前後内容無法銜接。如《五禮》第1條引《通典·開元禮纂類》,前後内容完整,《會要》編纂者則强行拆分爲兩部分,分别編入卷九上和卷九下,致使“皇帝冬日至祀圓丘儀”内容前後無法銜接,體例也因此出現混亂。

另外,《會要》最後三條(49、50、51)相繼引“《五代史·梁本紀》”、“《孔循傳》”、“《蔣殷傳》”,與《五禮》所引書名、順序、内容完全一樣,其抄録痕迹至爲明顯。然殿本編纂者在照抄四庫本時,似乎感覺這裏引《新五代史》入《會要》,有些不妥,於是逕改“《五代史·梁本紀》”爲“《舊唐書·哀帝紀》”。*《唐會要》卷九下《雜郊議下》,殿本,第199頁。這一改動,不僅與引文内容不相吻合,而且使後面的“《孔循傳》”與“《蔣殷傳》”失去着落,從而導致前後混亂。因爲只有《新五代史》才有《孔循傳》與《蔣殷傳》,《舊唐書》並無二人的傳。

(五) 《唐會要》卷十上與《五禮通考》卷二一《吉禮·祈穀》、卷三二《吉禮·五帝》、卷三八《吉禮·方丘祭地》、卷四三《吉禮·社稷》之比較

《會要》卷十上分《親拜郊(正月祈穀)》、《親迎氣》、《后土(方丘)》、《后土(社稷)》四目,總引文七十六條,全部抄自《五禮》卷二一《吉禮·祈穀》、卷三二《吉禮·五帝》、卷三八《吉禮·方丘祭地》、卷四三《吉禮·社稷》,當然在文字上也有一些增删改動。具體引書情況如下表:

表5 《唐會要》卷一上與《五禮通考》引書對照表

續表

據上揭“表5”,《會要·親拜郊(正月祈穀)》總引文21條,全部見於《五禮》卷二一《吉禮·祈穀》,區别僅在於文字的增改,如改《王仲丘傳》爲《王仲邱傳》,增改《禮儀志》爲《舊唐書·禮儀志》,在《武宗本紀》等前補“唐書”二字等。另外,《五禮》第9條引《册府元龜》,敍開元八年三月事,爲《會要》所不録,不知何故?

《會要·親迎氣》總引文12條,亦全部見於《五禮》卷三二《吉禮·五帝》,具體條數與所引文獻名稱則略有差異。如《五禮》第2條引《音樂志》,爲《會要》所不録。又第5條引《開元禮》,《會要》則拆分爲4、5、6三條,分别注明出自“《通考》”、“《通考》”、“《開元禮》”,補輯者如此改動,是欲蓋彌彰抑或别有他故,並不清楚。尤其是《會要》第2條、《五禮》第3條同引《通典》,“永昌元年”下皆有“即嗣聖六年”五字雙行小字注,足以説明《會要》對《五禮》的抄録。

《會要·后土(方丘)》總引文23條,同樣見於《五禮》卷三八《吉禮·方丘祭地》。《五禮》引録《舊唐書·音樂志》三條,《會要》未録。另外,《五禮》有些引文未標文獻名稱,《會要》同樣襲之不標。如第3條:

中書令房玄齡與禮官議,以爲:“禮有益於人,則祀之。神州者,國之所托,餘八州則又不相及。近代通祭九州,今除餘州等八座,唯祭皇地祇及神州,以正祀典。”*《五禮通考》卷三八,四庫本,第135册,第980頁。

經查,此條引文出自《文獻通考》卷七六《郊社考·祀后土》,《五禮》漏標,《會要》亦然。又《五禮》第6條引文同樣出自《文獻通考》卷七六,然漏標引書名稱,《會要》第8條襲之亦然。這些無不反映了《會要》對《五禮》的抄録。

《會要·后土(社稷)》總引文20條,亦見於《五禮》卷四三《吉禮·社稷》。《五禮》第12條引《唐書·禮樂志》,《會要》抄作“《通考》”,誤。又《五禮》第13條引《開元禮》,《會要》則拆分爲二條,另標出自“《通考》”、“《唐書·禮樂志》”,亦有疑問。又《五禮》第14、15條引《唐會要》,《會要》補輯者自然不能照抄入書中,於是統一改爲“《通考》”。

表6 《唐會要》卷一下與《五禮通考》引書對照表

據上揭“表6”,《會要·籍(藉)田》總引文23條,全部見於《五禮》卷一二四《吉禮·親耕享先農》。按《五禮》第4條“享先農樂章”、第5條“又享先農樂章一首”,未標文獻名。經查,實出自《舊唐書》卷三○《音樂志》,《會要》棄之不録。又《五禮》第8條引《文獻通考》,第9條“自注”同,故此條省書名。《會要》第7條照抄《五禮》,亦無書名,導致前後體例不合。又《五禮》第12條引文“景雲三年,親耕藉田”,也缺文獻名,《會要》第10條補爲“《文獻通考》”,誠是。

《會要·皇后親蠶》總引文16條,全部見於《五禮》卷一二六《吉禮·親桑享先蠶》。按《五禮》第3條引《唐會要》,《會要》補輯者省而不標。另外,《五禮》第7、8、9、10條,全部出自《唐書·高宗本紀》,因第6條已標,故其後省標。《會要》第8條則改《唐書·高宗本紀》爲“《文獻通考》”,不知何故?

值得注意的是,《會要·九宫壇》僅有一條引文,内容頗長,標明出自《舊唐書·禮儀志》。經核查,《會要》此條長文相關内容散見於《五禮》中,乃編纂者直接抄録《舊唐書·禮儀志》,與《五禮》無甚關聯。前揭清人沈叔埏自言“《九宫壇》則專抄《禮儀志》”,確屬事實。此點或可證明,沈叔埏當爲《會要》闕卷的最後補輯者。

另外,上文業已指出,《五禮》一書引文中,既沿用武周年號,又使用中宗“嗣聖”年號,體例前後不一。這些記有“嗣聖”年號的文字,應該出自後人的編寫或改撰,但又不太可能出自秦蕙田之手,當别有所本。這其實已關涉到《五禮》一書的史料來源問題了。下節擬對此展開探討。

三、 《五禮通考》與《古今圖書集成》之關係

《五禮通考》直接引用過《古今圖書集成》,《唐會要》襲之,這已見上文論述。然二書之間究竟存在什麽關係?頗值探究。張濤先生在《〈五禮通考〉史源舉要》*張濤: 《〈五禮通考〉史源舉要》,《中國文化研究》2011年第3期。一文中,以《五禮》所載“軍禮”爲中心,詳細比較其與《古今圖書集成》之異同,指出《五禮》所載歷代史事,參用《集成》爲多,而襲取《經濟彙編·禮儀典》者尤衆。張文還列有“《五禮通考》襲用《古今圖書集成》對照表”,頗富參考價值。

通過比較《會要》、《五禮》、《集成》三書相關引文之異同,我們發現,《五禮》不少引文確實直接抄自《集成》,張濤先生的判斷不無道理。爲便於説明問題,今以《會要》卷七上與《五禮》卷五一所引相同條文,與《古今圖書集成·經濟彙編禮儀典》卷一九一《山川祀典部·匯考三·唐二》相關内容試作比較如下:

表7 《唐會要》、《五禮通考》、《古今圖書集成》引文對照表

①《唐會要》,四庫本,第70頁。

②《五禮通考》,四庫本,第136册,第132—133頁。

③《古今圖書集成·經濟彙編禮儀典》卷一九一《山川祀典部》,第72册,第87531頁。

續表

據上揭“表7”,《會要》除個别字與《五禮》有異外,其餘無論是引書名稱、引書順序,還是引文内容,均與《五禮》相同,其原因即在於《會要》抄自《五禮》,這並不難理解。問題是,《會要》與《五禮》所引的這些條文,又與《集成》一致,這就令人深思了。兹以三書所引《通鑑》爲例,對此略加説明。

按《通鑑》卷二○○高宗顯慶四年(659)六月條原文如下:

許敬宗議封禪儀,己巳,奏:“請以髙祖、太宗俱配昊天上帝,太穆、文德二皇后俱配皇地祇。”從之。*《資治通鑑》,北京: 中華書局,1956年,第6316頁。

比較《會要》、《五禮》、《集成》三書所引《通鑑》文字,不難發現,其與原書頗有些不同,如原書無“詔”字,“請以”前無“敬宗”二字;又“太穆、文德二皇后俱配皇地祇”一語,三書同省兩“皇”字,並改“俱”爲“並”。很顯然,三書所引文字,業已經過後人的增删改動,而非《通鑑》原貌了。這種與原書有異的引文,卻同時見於《會要》、《通考》、《集成》三書之中,且引書名稱、引書順序、引文内容完全相同、高度一致,這絶非偶然的巧合!就三書成書時間先後而言,《集成》居前,《五禮》其後,《會要》最晚。目前已經證實,《會要》抄自《五禮》,而《集成》引文又與《會要》、《五禮》完全相同,《集成》不可能抄録後出之書。因此,合理的解釋只能是,《五禮》此段引文源自《集成》,而《會要》又直接抄自《五禮》,故而才會出現三書所引書名與引文内容完全一致的情況。

值得注意的是,與三書引文大致相同的内容,最早見於南宋朱熹《資治通鑑綱目》:

(顯慶四年六月)詔許敬宗議封禪儀。敬宗請以髙祖、太宗俱配上帝,太穆、文德二后並配地祗。從之。*朱熹: 《資治通鑑綱目》卷四○,朱傑人等主編: 《朱子全書》第十册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002年,第2303頁。

《綱目》大字爲“綱”,小字爲“目”,除無“昊天”二字外,其餘内容與三書引文全同。比較《綱目》與《通鑑》原文的差異,再結合其與三書引文基本相同的情況,從中不難發現,三書引文源頭明顯出自《綱目》,而且雜抄了該書的“綱”“目”文字。而有“昊天”二字的引文,又最先出現於《集成》一書之中。據此可以判斷,《集成》引文當直接取自《綱目》,而非《通鑑》。

另外,上文業已指出,《集成》一書諸匯考的編纂體例,大致模仿朱熹《綱目》。在唐代年號使用問題上,《集成》依《綱目》所持正統觀念,廢黜武周年號,統一使用中宗“嗣聖”年號,編年從嗣聖元年一直持續到嗣聖二十一年,故而《集成》有些引文直接抄自《綱目》,完全是有可能的。從這一意義上講,《五禮》、《會要》中記有“嗣聖”年號的條文,就與《綱目》或《集成》頗有關聯了。不過,從上表所録諸條引文看,不少内容未見於《綱目》。因此,《五禮》此條引文應直接抄自《集成》,而非《綱目》。

關於“嗣聖”年號問題,《五禮》卷四七《吉禮·四望山川》有如下一條記載:

《唐書·武后本紀》: 中宗嗣聖五年(即武后垂拱四年)七月丁巳,改洛水爲永昌洛水,封其神爲顯聖侯,加特進,禁漁釣;改嵩山爲神嶽,封其神爲天中王、太師、使持節大都督。

此條首記“中宗嗣聖五年”,其後夾行小字注明“即武后垂拱四年”,其尊崇唐室、貶抑武周的正統思想觀念,至爲明顯。問題是,《新唐書·武后本紀》並無“嗣聖五年”之類的文字記載。而且,同樣的事情,《會要》卷四七《封諸嶽瀆》如是記:“垂拱四年七月一日,封洛水神爲顯聖侯,享齊於四瀆;封嵩山爲神嶽、天中王。至萬嵗通天元年四月一日,神嶽天中王可尊爲神嶽天中皇帝。至神龍元年二月,復爲天中王。先天二年八月二十日,封華嶽爲金天王。”*《唐會要》,四庫本,第613頁。也無所謂“嗣聖”年號者。那麽,《五禮》所記“嗣聖”年號,依據什麽而來?有幸的是,我們在《集成》一書中,發現了與《五禮》完全相同的記載:

中宗嗣聖五年(即武后垂拱四年)七月丁巳,改洛水爲永昌洛水,封其神爲顯聖侯,加特進,禁漁釣;改嵩山爲神嶽,封其神爲天中王、太師、使持節大都督。

按《唐書·武后本紀》云云。*《古今圖書集成·經濟彙編禮儀典》卷一九一《山川祀典部》,第72册,第87534頁。

兩相比較,《五禮》與《集成》所引文字完全相同。《集成》雖然注明此段引文出自《唐書·武后本紀》,然“中宗嗣聖五年”一語,顯然已非原書内容,而是《集成》編纂者自己的用語表達了。《集成》與《五禮》同用“嗣聖”年號,同在其後夾行小字注明“即武后垂拱四年”,這種無論内容還是書寫方式的高度一致性,足可證明《五禮》此條引文,實源自《集成》。

另外,上文討論《會要》、《五禮》中有關“嗣聖十三年”紀年的一條引文,也頗能説明這一問題,兹再録如下:

《唐會要》: 嗣聖十三年(即武后萬嵗通天元年)臘月甲戌,如神岳。甲申,封于神岳。丁亥,禪于少室山。(《册府元龜》)

《五禮通考》: 《唐書·武后本紀》: 嗣聖十三年(即武后萬嵗通天元年)臘月甲戌,如神岳。甲申,封于神岳。丁亥,禪于少室山。

前已説明,《會要》引書作《册府元龜》,實誤。按這一記載,又見於《集成·經濟彙編禮儀典》卷一九一《山川祀典部》:

嗣聖十三年(即武后萬嵗通天元年)臘月甲戌,如神嶽。甲申,封于神嶽。丁亥,禪于少室山。

按《唐書·武后本紀》云云。*《古今圖書集成》,第72册,第87534頁。

稍作比較即可發現,《五禮》除“嶽”作“岳”、“於”作“于”外,其餘内容均與《集成》完全相同,其直接抄自《集成》,應該是肯定無疑的了。

不僅如此,在《會要》與《五禮》中,不少引文末還記有夾行小字按語,這些按語同樣並非原書内容,而是後人補加的説明。那麽,這一類按語究竟是何人所爲呢?在《集成》一書中,與《會要》和《五禮》完全相同的夾行小字按語,再次映入我們的眼帘。爲便於説明問題,兹再録《五禮》卷五一所引《舊唐書·禮儀志》内容如下:

按《會要》卷七上《封禪上》所引《舊唐書·禮儀志》内容,與此全同。*《唐會要》,四庫本,第74頁。然引文後夾行小字“案《本紀》: 是年三月,改元總章”,究系何人所爲?並不清楚。而《集成》一書中的相關記載,則爲解決這一問題提供了重要線索:

乾封三年正月,有事於泰山。

按《唐書·高宗本紀》不載。

兩相比較,《集成》所引《舊唐書·禮儀志》正文内容,與《五禮》完全相同,且文末夾行小字“案《本紀》: 是年三月,改元總章”説明,也隻字不差。很明顯,這一按語其實是《集成》編纂者對所引《舊唐書·禮儀志》一段文字的補充性説明,秦蕙田《五禮》只是據《集成》全部照録而已。由於《五禮》一書對此未加説明,從而很容易把此段按語誤認爲秦氏所作。《會要》直接抄録《五禮》,也同樣會出現類似問題。

最爲直接而明顯的證據,莫過於前揭《會要》、《五禮》中未注明文獻依據的一條引文,兹再録如下:

《唐會要》:

上元三年二月,詔今冬有事于嵩岳。閏三月,以吐蕃犯塞,停之。(案《本紀》: 是年十一月,改元儀鳳。)*《唐會要》,四庫本,第74頁。

《五禮通考》:

上元三年二月,詔今冬有事于嵩岳。閏三月,以吐蕃犯塞,停之。(案《本紀》: 是年十一月,改元儀鳯。)*《五禮通考》卷五一,四庫本,第136册,第137頁。

《會要》、《五禮》引文完全相同,但都未給出文獻依據。通過檢索四庫全書電子本及相關數據庫,也未能查出此條引文的文獻依據。然而,在《集成》一書中,我們又發現了此段引文的蹤迹:

上元三年二月,詔今冬有事於嵩嶽。閏三月,以吐蕃犯塞,停之。(案《本紀》: 是年十一月,改元儀鳯。)

按《唐書·高宗本紀》不載。

按《册府元龜》: 上元三年二月,詔以今冬有事於嵩嶽,命有司修撰儀注,務從典故。閏二月,詔以吐蕃犯塞,停嵩嶽封禪之禮。

按《集成》體例,首條所謂“上元三年二月云云”,乃“綱”,是對其後“目”即《册府元龜》内容的撮要敍事,已非原文,故在唐宋史籍中找不到其相關記載。而“綱”後的夾行小字,實乃編纂者的補充性文字説明。比較《集成》與《五禮》之引文,可以發現,《五禮》既抄《集成》之“綱”,又抄其“目”。秦蕙田在具體抄録《集成》“綱”中内容時,或因一時疏忽而在文前漏寫“圖書集成”四字,導致此條引文闕失文獻依據。《會要》照抄《五禮》,自然也無文獻名稱。上文業已指出,《五禮》直接引用並標明出自《集成》的條文,有十六條之多,説明秦氏並非有意省去“圖書集成”四字。不管如何,這條引文足可證明,《五禮》抄自《集成》,《會要》抄自《五禮》,從而形成“《集成》→《五禮》→《會要》”這樣一種傳抄關係。

當然,《五禮》中也有若干條文,並不見於《集成》記載,如《五禮》上條之後所引《大唐新語》,即是如此。因此,其確實存在對《集成》一書的抄録,但也不能過分誇大。至於《會要》對《五禮》的抄襲,則明顯是大面積的,二者似不可同日而語。

四、 結 語

本文開篇即考證指出,《唐會要》卷九下所引“《圖書集成》”,實乃康熙、雍正年間由陳夢雷主持編輯的大型類書《古今圖書集成》。據此判斷,《唐會要》闕卷的最後補輯者,實非清人莫屬。又清人秦蕙田《五禮通考》卷一一《吉禮·圜丘祀天》同引“《圖書集成》”,且内容與《會要》完全一致,表明二書之間存在着密切關聯。再以《唐會要》七、八、九、十諸卷補輯内容,與《五禮通考》相關記載相比較,結果發現,《唐會要》補輯四卷總有二七二條引文,其中除三條《文苑英華》與一條《舊唐書·禮儀志》爲新增外,其餘全部抄自《五禮通考》,此可進一步證明《唐會要》闕卷確爲清人所補。又按《文獻通考》成書刊行於乾隆二十六年(1761),而四庫本《唐會要》整理完畢並抄録獻上,*永瑢等撰: 《四庫全書總目》,第694頁。又《唐會要》,四庫本,第2頁。在乾隆四十六年(1781)十一月,則闕卷補輯工作的完成,當在此二十年之間。再結合清人沈叔埏《書自補〈唐會要〉手稿後》一文所載,他於乾隆四十三年(1778)九月奉程晉芳之命校《唐會要》,不僅對所闕四卷進行補輯,還依《唐會要》原目進行分卷,這些都與四庫本實際情況完全吻合。而且,沈氏自言“《九宫壇》則專抄《禮儀志》”,也確是事實。綜合這些情況,可以初步判定,《唐會要》闕卷的最後補輯者,實乃清代學人,極有可能就是沈叔埏本人。沈氏據《五禮通考》進行補輯,當發生在乾隆四十三年至四十六年之間(1778—1781)。至於沈氏所言“鈔新舊《唐書》及《太平御覽》、《文苑英華》、《册府元龜》諸書補之”,恐非實情。

從乾隆四十三年到四十六年,中間僅三年多時間,要在如此短的時間内普查諸書,搜集資料,完成對《唐會要》殘闕四卷的補輯工作,誠非易事。而《五禮通考》亦在四庫開館之後,由江蘇巡撫進獻。因此,沈叔埏當是在館内據《五禮通考》一書,對《唐會要》闕卷進行補輯的。*按沈叔埏助程晉芳校《唐會要》,此類“助校”現象,在纂修《四庫全書》時非常普遍,張升先生對此有比較深入的研究,參見氏著: 《四庫全書館研究》第七章《〈四庫〉編修中的助教現象》,北京: 北京師範大學出版社,2012年,第258—279頁。沈氏自云:“余趨走禁掖,充各館校修,入有書,出無車,清俸無多,仍藉賣文餬頰。”*(清) 沈叔埏: 《頤綵堂文集》卷一五《亡室孫安人行畧》,第521頁。或可旁證此點。正因爲時間緊迫,故沈氏相關補輯工作略顯粗疏,不夠精審,對《五禮通考》所引條文不加分辨地逐一抄録,同時又未能對原書進行核查,甚至在抄録過程中,對相關引書和文字隨意進行增删改動,致使出現若干明顯的疏誤。而殿本編纂者在照録四庫本時,雖然也作了一定修訂,但問題依然存在,有的改動不僅没有減少疏誤,反而增添了新的問題。

沈叔埏對《唐會要》闕卷進行補輯,主要抄自秦蕙田《五禮通考》,而《五禮通考》不少條文又直接抄録《古今圖書集成》,故而三書出現不少内容完全相同的條文,從而形成“《古今圖書集成》→《五禮通考》→《唐會要》”這樣一種傳抄關係。這一揭示,或可對今後深入認識清初學風與文風有所助益。

總之,《唐會要》在後世傳抄過程中,出現不少後人增改、補輯的内容,以致現今通行的四庫本與殿本之間,也存在着較大的文字差異。至於哪些是原文,哪些是後人增補、改撰的内容,都有待認真而細緻的分析與考辨。可以毫不夸張地説,今後對《唐會要》的整理與研究工作,依然任重而道遠。

《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十三輯

2016年7月,211— 241頁