教育主体性观念的理性阐释与实现路径

彭文婷

摘 要:传统本体论思维方式束缚了人们的教育视野。矛盾思维使我们认识到教育的主体性具有与生俱来的矛盾内涵。正是这些教育主体性的多重矛盾推动了教育的向前发展。教育的主体性是适应性与超越性、现实性与理想性、重复性与创造性的矛盾中凸显出来的超越性、理想性和创造性。坚持教育主体性,不断超越知识本位的教育,实现教育主体的理想和价值,发展教育的创新能力,教育主体性就能够最终实现。

关键词:主体性;本体论;教育

长期以来,教育仅是社会发展的工具,自身的主体性未曾有过真正的体现与发挥。正是因为教育主体性的缺失,教育更多地表现为知识的灌输,学校的管理、研究、教学活动都以知识教育为中心,无论是施教者还是受教者都按照既定的教育理念施行着经年不易的教育模式。主体的能动性、创造性在没有更多的质疑的教育中逐渐萎缩,如毕业难就业现象、学术不端行为、考试作弊事件等等,其原因就在于教育主体性失落。教育主体缺乏对本体的认知,难以对教育过程中知识教育、道德教育和人格教育形成完善的统一体。

一、教育主体性失落的理性分析

教育主体性失落在于教育的功能性在经济社会被工具化,教育成为社会产品的生产方式而被忽略了其在社会发展和人的完善中的进化、创新、促进的本旨。

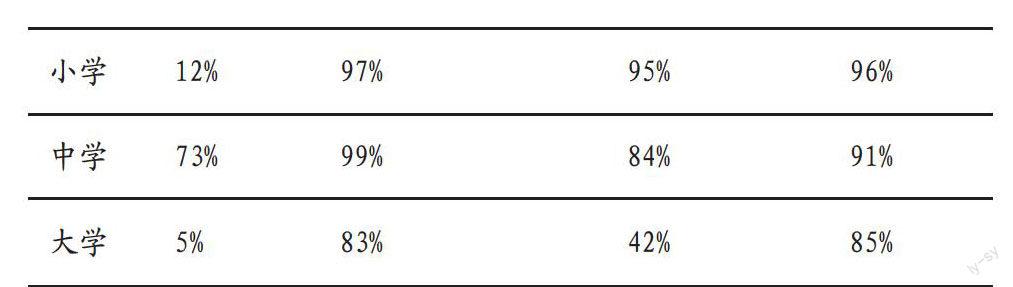

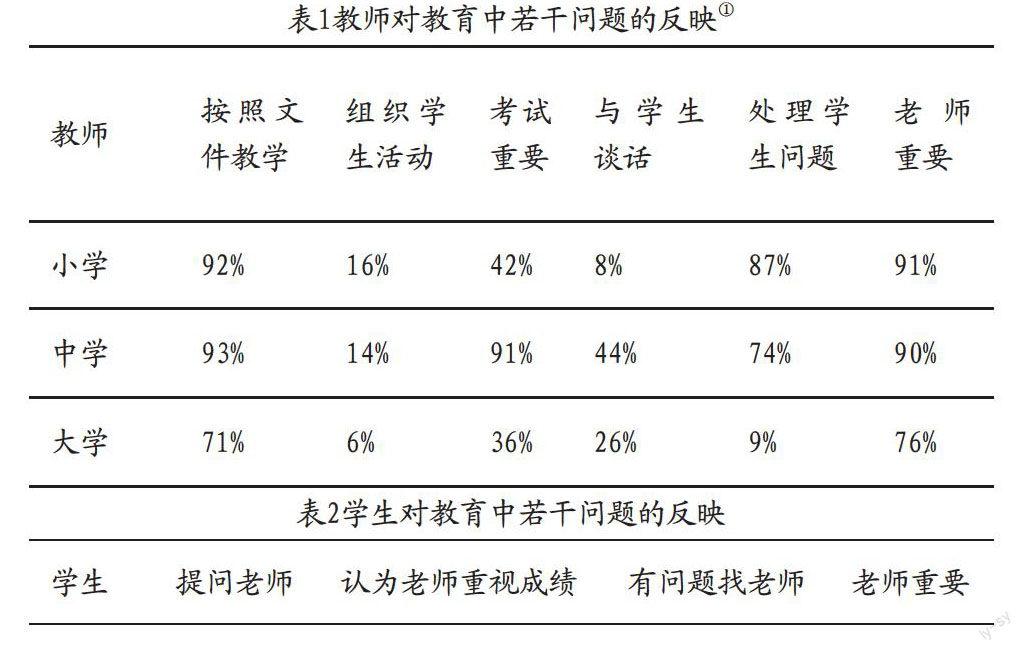

1.教育主体性失落的现实表症。教育主体性的内涵表明参与教育活动的主体,无论是教师还是学生都应在教育活动中是主动方,教育目标的制定、教学方案的执行、教学任务的完成等都是在教育活动中由教学双方商议、互动、反馈的过程中进行,而我国教育的现实情况确实由教育系统外的机构制定教育管理文件,教师服从行政管理,学生服从教师管理。虽然社会提倡由第三方进行教育监督,但对教育活动有直接影响的还是教育管理部门的检查、评估、评奖,这也意味着教育活动必然是在教育管理部门的要求下进行的,而非由教育主体自发完成的。在对H省50多所学校(小学、中学、大学)进行的问卷、访问调查后,我们看到这样的数据。

表1和表2中能看出这样的一些问题:(1)教学中存在令教师比较重视的教育文件,教师也以此为据分解教育目标,制定教学任务,在教学中指示或引导学生完成。(2)教学中考试和成绩是教师、学生重视的重要指标。(3)教育管理部门的检查、评估、评奖对教师和学生都有重要的影响。从中看出,作为教育主体的教师和学生在教育活动中的主体性受到外界的干扰,教师不能依据学生的需要进行教学和教学外教育,尊重教师的学生在教师的教学指导下完成非教育主体需要的教学任务。教育主体性的缺失在于教育外界的干扰项太多、干扰力量太大,参与教育活动的教育主体无法按照主体的发展需要进行教育活动。

2.还原式思维方式对教育主体性失落的分析。还原式思维方式遵循客观性的尺度,是从事物发展的本源来看待事物发展的过程。现代社会中人们似乎很愿意为了成为高效率、运作良好的社会“构件”而努力地学习着各种知识,教育不再把人作为独立的主体来培养,而是把人作为承载知识的工具,去更好的为社会服务,充分培养人的工具性价值。[1]学生成为储存知识、技能的工具,完全丧失了其主体性。教育恰恰在消解学生主体性的同时,也消解了教师的主体性。教师成为社会的“代言人”,社会需要什么专业的人材,教师就要传授学生什么样的知识。教师的主体性只是一种工具性的主体性。[2]

3.二元对立的思维方式对教育主体性失落的分析。现代社会,教育中教师与学生陷入控制与被控制的关系中。在教育中,“教师教,学生被教;教师无所不知,学生一无所知;教师思考,学生被考虑;教师讲,学生听——温顺地听;教师制定纪律,学生遵守纪律;教师在选择时作出决策,学生以师命为尊;教师安排学习内容,学生全部接受。”②现代社会里,教育所重视的主要是发展人的主体占有能力,以占有科学文化知识为教育目标,这时期的教育主要侧重的是使学生掌握大量的科学技术文化知识,能够为个人和社会创造出更多的物质财富,在人与人的竞争中成为优胜者,并为征服自然做出贡献。教育成为人类征服自然,一个国家征服其它民族或国家,国家控制公民、教师控制学生、学生占有知识的手段与工具。教育丧失了其发展的源头和原动力——主体性,成为只具有占有性的教育。

二、教育主体性的理性阐释

教育的主体性是适应性与超越性、现实性与理想性、重复性与创造性的矛盾中凸显出来的超越性、理想性与创造性。

1.适应性与超越性。教育现象伴随着人类社会的发生、发展,经过了漫长的历史变迁。教育为了适应这种社会环境的变化发展,无论是教育目的、教育内容,还是教育形式、教育手段都有了显著的变化。“教育也许是历史和社会的产物,但它并不是历史和社会的消极产物。教育是形成未来的一个主要因素,在目前尤其如此,因为归根到底,教育必须去适应变化,这是我们时代的显著特征。”③可以说适应性是教育主体性的最基本的性质之一。但是适应性不等于工具性。不能把教育反映一定社会政治制度的要求,看成是完全的复制和再生。适应性是教育在特定历史时期和社会环境所应有的表现。适应性侧重于教育主体性作用的成果,强调的是教育主体作用的整合性。教育主体活动的适应性,使教育功能凝聚为有效而又有益的结果——为社会传承文明,使个人能更好的生存与生活。适应性是导致确定结果的过程,是使教育主体活动有序化,整体化的聚合力。

2.现实性与理想性。人是教育的出发点,而教育的直接目的就是满足人自身生存和发展的需要。为了人类生命的延续,为了社会发展的持续,教育义不容辞地承担起培养人的重任。由于现实的人总是不满足于人的现实,总要使现实变成对人来说是更为理想的现实,这就是人类存在的理想与现实的矛盾。教育的现实性就在于必须使无力生存的人能够生存的于现实世界,必须给予人们生存的基本知识技能、伦理道德、心理素质等。特别是科技发展迅猛的当代,教师高效、简捷地向众多学生灌输“安身立命”的技能,学生通过各种考试证明已拥有“安身立命”的技能。

3.重复性与创造性。教育不可避免地也存在着大量重复性活动。即使仅仅由重复的活动累加所造成的量的增长也是有意义的。因为借助这种重复性活动,越来越多的人在较短时期内缩小了自身与人类文明的差距,获得了进一步发展的基础。在美国著名人类学家玛格丽特·米德的“后喻型”文化结构中的教育是一种把持续不变的意识传给他们的子孙的活动。“后喻型文化”中的教育的主要任务就是要形成复制。儿童在成长的过程中,毫无疑义地接受的一切,文化得到了“完美”的复制和延续。“事实上,教育的基本实现方式之一就是重复,持续地把上一代从祖先那里继承下来的知识和技能传授给下一代。这就说明了为什么教育体系倾向于构成一种时间上和空间上密封的体系,为什么它们主要关心它们自己的生存和成功。”④

三、教育主体性的实现路径

随着历史的前进,社会发展日新月异,教育在全世界的发展正先于经济的发展。那么这就为教育体系提出了新的使命——“替一个无知的世界培养未知的儿童”。[3]教育的目的并不是仅限于将“已有的”一切在新生一代身上复制出来,使他们去“适应”已有的和既定的一切。

1.超越知识本位的教育。教育的根本任务就在于通过对已有人类文明成果的传与授,把已有的一切文化科学知识作为一种工具和手段,去改造和发展现存的世界与现存的社会以及现存的自我。获取知识是教育的主要任务,但一味地寻求知识来确定教育主体的存在和教育的意义则使得教育丢失了以人的成长和价值体现为宗旨的本质内涵。教育的主体性的着眼点不在于使人“接受”、“适应”已有的,而在于适应的基础上之“改造”和“超越”。教育的超越性是在适应性的基础上的超越。超越性侧重于主体作用的起点,强调的是教育主体作用的原发性。超越性是主体作用实现的源头和原动力。没有超越性就不可能有教育的主体性。超越知识本位的教育具体而言就是在教学过程中,教学制度的制订、教学活动的设计都应以人的成长为主题,而非通过预先安排好的教学计划、教学进度和教学检查要实现学校的教育。

2.坚定主体理想的教育。人类的社会活动包括工艺改造、技术发明、科学探索、理论研究、艺术创新、观念更新、政治变革、道德践行等待都是现实社会中人类对自然界和人本身的创造和超越。通过教育人具有了生存的能力,也为自身更高层次上的发展能力的形成奠定了坚实的基础。教育实践的出现,表明人决心要按照他的目的一一人的理想发展和存在来改变人的现实存在,改变人在自然、自发状态下的发展结果。教育的倾向就是按照理想来塑造现实的人。教育以人“理想性”的要求而“现实”地“否定”人的现存状态,使受教育者变成人所要求的人。也正是由于教育活动的产生,才实现了有理想的人之自我发展。那么在这教育实践活动中,教育的真正旨趣在于对人的主观世界的建构,以此作为改变现实存在的人的核心的过程。正是在理想对现实的观照中,激发了教育主体活动的理想性。

3.发展创新能力的教育。教育的重复性活动虽然构成社会文明、教肓发展的基础,但并不是教育发展本身。在“知识经济”时代,自然科学、技术科学、管理科学和人文科学的知识创新,是一个国家发展的最重要的资源,是其综合国力中影响最为深远的要素。[4]一个国家或民族要想走在世界前列,其教育必须具备强大的创新能力。教育的创造性是在稳定的重复性之上的创造。教育的重复性的活动所遵循的固定程序是以往的特殊程序一般化的产物,现在这一程序的运用,成为人们习惯的思维和实践定势。对这种定势的盲目依赖,能够而且确实常常导致人们思想和行为中的某种僵化。教育活动中的重复性及其内含的固定程序,如果泛化为一种保守的行为模式,就会阻碍创造性思维和实践,妨碍教育的创造性发展。因此,在肯定必要的教育重复性的积极作用的同时,必须看到它可能带来的消极影响,不要让它妨碍和压抑教育创造性的发展和发挥。教育在重复中孕育着创造,而创造又构成了教育永生之源泉。

教育是教育主体性体现和实现的过程,无论是教师施教和学生受教中压力沉重问题,还是学生成长创造性衰减问题,只要始终坚持教育主体性,不断超越知识本位的教育,实现教育主体的理想和价值,发展教育的创新能力,教育主体性就能够最终实现。在教育发展的道路上表现出它自身的主体性,这种主体性不可避免地面临着各种交织的矛盾,正是这些矛盾成为推动教育向前发展的动力。

参考文献:

[1]王俊恒.教育主体观的演变与主体教育的思考[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2012(11):216-219.

[2]周宏.论德育过程中教育主体的权威性[J].现代教育科学,2008(3):5-8。

[3]骆郁廷,史姗姗.“三喻文化”视域下思想政治教育主体的多维透视[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2012(5):10-15.

[4]贺景霖.河南省城乡基础教育均衡发展问题分析[J].周口师范学院学报,2013(04):117-120.

注释:

①表格中数据为2014年3月—2015年10月调查数据处理后的结果,数据以比重显示,部分调查数据没有显示在表中。

②弗洛姆著,关山译.占有还是生存[M].上海:三联书店,1989年第213页。

③玛格丽特·米德著,周晓虹,周怡译.文化与承诺[M].石家庄:河北人民出版社,1987:116.

④玛格丽特·米德著,周晓虹,周怡译.文化与承诺[M].石家庄:河北人民出版社,1987:82.

(作者单位:周口师范学院图书馆)