哈贝马斯交往行为理论观照下的语言传播

许彩云

(淮阴师范学院 文学院, 江苏 淮安 223300)

【语言学】

哈贝马斯交往行为理论观照下的语言传播

许彩云

(淮阴师范学院 文学院, 江苏 淮安 223300)

摘要:哈贝马斯的交往行为是在行为主体共识基础之上,以语言为媒介、以理解为目标的对话行为,同时通过规范调节实现个人与社会的和谐。本文试图分析交往行为理论观照下的语言传播应遵循的原则,以期为现实的语言传播提供理论依据。

关键词:语言传播;礼貌原则;道德规范

德国当代最负盛名的社会学家、哲学家和思想家尤尔根·哈贝马斯是西方马克思主义法兰克福学派第二代的中坚人物。他的思想庞杂而深刻,体系宏大而完备,被公认是当代最有影响力的思想家之一。在现代西方“语言学转向”的大背景下,哈贝马斯受现代语言哲学尤其是奥斯汀等人言语行为理论影响,在马克斯·韦伯合理性理论的基础上,吸收米德符号互动论、卢卡奇物化理论、胡塞尔生活世界思想、马克思交往学说,经过对早期法兰克福学派传统批判理论进行继承和改造,创立了交往行为理论。

一、哈贝马斯的交往行为理论

哈贝马斯将社会行为分为四种类型:一是目的性行为。它是工具行为或策略行为,是行为者权衡各种手段并选择一种最理想的达到目标的手段,主要关联于客观世界,要求真实性。二是规范调节的行为。群体内各成员以群体的共同价值规范作为行为的取向。主要关联于社会世界,要求公正性。三是戏剧性行为。它是行为主体在观众或社会面前有意识地表现自己,以便在公众中形成自己观点和印象的行为。主要关联于主观世界,要求真诚性。四是交往性行为。行为主体之间使用语言或非语言的符号相互协调,通过对话达到行动上的一致,相互理解是交往行为的核心。哈贝马斯认为,目的行为、规范调节行为、戏剧行为之所以都只是交往行为的片面的临界条件,就因为它们对语言在行为中的作用的认识是片面的[1]。而在交往行为中,语言的各个向度都得到了考虑和发挥。交往行为论是唯一全面理解语言在社会行为中的功能的理论。

哈贝马斯认为,交往行为的主体是两个或两个以上的具有语言能力和行为能力的人;交往行为的手段是以语言符号或非语言符号为媒介;交往行为的主要形式是主体之间的真诚对话;交往行为的目标是通过对话达到人们之间的相互理解、共同合作和协调一致;交往行为的原则是必须以公众认可的社会规范作为自己的行为规则。因此,交往行为不仅是以语言为媒介、以理解为目标的对话行为,而且还是在行为主体共识基础之上,通过规范调节实现个人与社会和谐的行为。[2]交往行为中,对话的有效性原则体现在真实、真诚、正确三个方面。在交往过程中,行为主体之间以语言为媒介通过没有任何强制性的诚实对话而达成共识、和谐的行为。交往行为也是互为主体的、以日常语言为媒介、以理解为取向的人与人之间的互动行为,同时也是将客观世界、生活世界、社会世界这三个维度联系起来的行为,而且直接使这三个维度发生互动,从而使运行在生活世界层面中的言语行为蕴涵的意义以多维方式呈现出来。交往行为始终依赖的是具体的语境,而这些语境本身又是互动参与者的生活世界的片断。[3]依靠维特根斯坦对背景知识的分析,生活世界概念可以成为交往行为的补充概念,而且正是这个生活世界概念确保了行为理论可以使用社会理论的基本概念。

哈贝马斯的交往行为理论着重研究人们以理解为目的的交往行为。基于对人的交往行为及其能力研究的需要,从句法、语义特征到语言环境、言说者的语用特征,从语言能力到交往能力,都需要进行普遍的重建。他特别注重语言传播过程中的人际关系和衍生力量。因此,哈贝马斯提出了注重言语行为交往意义的言语行为双重结构论,指出:一个话语行为同时包含“以言表意”和“以言行事”两种成分。其中,“以言表意”是话语为听话者提供的可供理解的描述性内容,使对话双方在描述性内容这个层面进行了交往;“以言行事”意指对话双方都参与到交流的过程之中,使对话者以各自的角色进行交往,这种交往必须基于一个话语行为所建立的人际关系以及由此产生的生成性力量才得以实现;正是这种双重结构使对话双方的交往处于不断深化的过程之中。具备语言资质(说出合乎语法规则的语句的能力)并不等同于具有正确运用语言进行交往的行为能力。因此,需探讨一个言语行为主体如何在各种语境下都能以可接受的方式完成交往行为的问题。哈贝马斯把言语行为主体具有“交往性资质”看成是一种使交往达到合理性的资质。他致力于建立起一种具有“普遍有效性”的行为规范,人们在其中通过言语进行交往沟通,可使交往双方达到相当程度的共识。哈贝马斯认为首先要确定“言语的有效性基础”。所谓“言语的有效性基础”是指交往活动中的人在施行言语行为时必须满足普遍的有效性要求。“有效性要求”主要有四个方面的内容:(1)言说者必须选用使言语交往双方能相互理解的“可领会表达”,即要求有“可领会性”。(2)言说者的表达必须是听者可理解的内容,陈述内容应是真实的,即要求有“真实性”。(3)言说者的话语必须真诚地表达自己的意向,以使听者能够信任他,即要求有“真诚性”。(4)言说者的话语必须符合约定俗成的规范,以使交往双方都能在确认此规范的前提下达成共识,即要求有“正确性”。据此,可形成交往行为规范,遂使理性的交往成为可能。[4]哈贝马斯就是以言语行为建立的人际关系和生成性力量以及由此导出的言语行为双重结构为基点,建立了注重交往过程、以话语的人际功能为核心的语用学理论。他以表达式的真诚、陈述式的真实来保证语言交往和沟通中相互作用的承诺与信赖,力求建立具有普遍意义的理性交往结构。

二、语言传播

传播就是指社会信息的传递或社会信息系统的运行,是一切社会交往的实质。在传播过程中,语言通过言语的形式在人类传播活动中起着各种各样的作用,进而形成语言传播。语言传播是指运用语言符号来传递信息、表达感情。语言是人类最重要的交际工具,是人类用来进行传播和思维活动的有效工具,一切非语言信息符号都以语言信息符号为基础。实际上,人活在语言中,人不得不活在语言中,人活在程式性语言行为中。因此,语言在信息传播符号系统中占据最重要的地位,起着异乎寻常的作用。[5]语言传播具有以下几个特点:(1)两个以上的主体之间产生的涉及人和人之间的关系。(2)以符号为媒介,主要是语言符号。也有其他符号,如用“微笑”来打招呼。(3)有社会规范作为规则。语言系统本身就是一种社会规范。(4)语言传播的主要形式是对话,通过对话能够达到人们的相互沟通、相互理解。语言传播是人类最直接、最活跃、最频繁的交往形式,人类交往的实现就存在于我们所选择的语言之中。

若用动态的眼光来看语言,语言就是以言行事的行为。因而语言传播就可以看成语言在交际中被使用的过程,一个行为过程。语言传播就是通过言语实施某种行为,强调使用语言就是完成各种言语行为。言语行为是语言运用的基本形式和基本单位,它像人类许多别的社会活动一样是受规则制约的有意图的行为。每当我们进行语言交流时,就是在按照社会规则和语言规则实施着各种各样的言语行为。哈贝马斯认为奥斯汀主张的言语行为中的“以言表义”和“以言行事”两种成分是不能截然分开的,它们不是两种独立的言语行为,而是一个言语行为的两个结构,亦称之为言语行为的双重结构,即实施一个说话行为,本身就实施了一个行事行为。因此,在言语行为的这两个构成部分中,“以言行事”居于支配地位,“以言表意”则处于从属地位。[6]哈贝马斯提出的这一注重言语行为交往意义的言语行为双重结构理论,是对语用学理论的一个重要贡献。

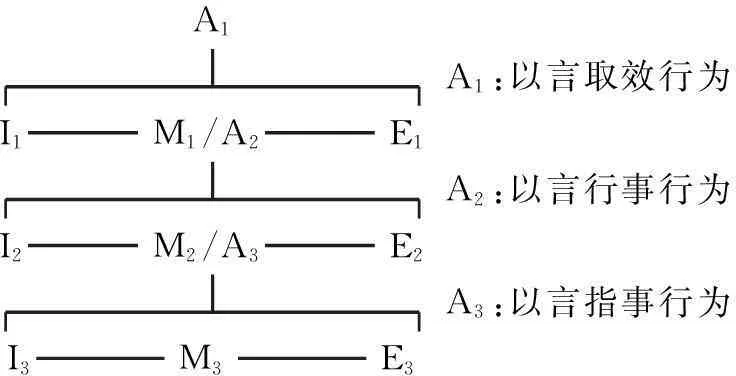

哈贝马斯对言语行为的分类也是建立在奥斯汀言语行为三分说基础之上的,实际上是基于言语行为的三个层次。第一是以言指事行为,即发音行为。第二是以言行事行为,用来表明说话人的意图,即表意行为。第三是以言取效行为,某一言语行为对听话者所产生的影响。哈贝马斯分出的三种言语行为不是孤立的,而是属于不同层面的,之间有蕴涵关系。以言指事行为不一定有以言行事行为,但以言行事行为必定蕴涵以言指事行为;以言行事行为不一定产生以言取效行为,而以言取效行为必定蕴涵以言行事行为和以言指事行为。以言取效行为、以言行事行为和以言指事行为,三种行为形成了复杂的递归结构。如下图:

A1A1:以言取效行为I1M1/A2E1A2:以言行事行为I2M2/A3E2A3:以言指事行为I3M3E3

言语行为递归结构图(意图I、手段M、效应E)

三、哈贝马斯交往行为理论观照下的语言传播

哈贝马斯的交往行为是互为主体的、以日常语言为媒介、以理解为取向的人与人之间的互动行为,此行为以公众认可的社会规范作为自己的行为规则。因此,交往行为不仅是以语言为媒介、以理解为目标的对话行为,而且还是在行为主体共识基础之上,通过规范调节实现个人与社会和谐的行为。人类的交往行为是离不开语言的,恰恰是语言成为人际交往的纽带。因为语言在人际交往中的主导功能是调节功能,调节人们相互间的关系,达到相互理解和相互合作。语言在思维中调节个体的思想和行为,在传递信息中调节整个社会成员的一致行动。美国布拉格学派成员雅科布逊曾提出语言的六种功能:(1)说话者表达感情、意志的表情功能;(2)呼唤、命令、表态的意动功能;(3)表示客体的所指功能;(4)解释语言的元语言功能;(5)建立接触的寒暄功能;(6)表示美感的诗学功能。这些功能,在语言传播中既对个体又对群体起着调节作用。要从不同的层次调节人际间的相互关系,有效地传递信息,传播者就要在特定的言语环境中实践语用原则,得体地运用语言,以便充分发挥语言的调节功能,实现有效传播。

(一)遵循礼貌原则。

人类相处的基本原则就是人际间要有适当的距离,而这一距离的具体实现方式就是人类特定的一套礼貌原则。礼貌是指人与人之间和谐相处的意念与行为,是言谈举止对他人尊重与友好的体现。礼貌不仅是人类社会文明的产物,而且是促进社会文明的保障。礼貌存在于任何民族中,人们可以用不同言语手段来显示自己的礼貌文明。

英国语言学家Leech(1983)根据英语语言文化的特点列举出了六条礼貌原则:(1)得体准则,指交际双方的言语要减少对别人不利的信息,尽量符合共同的习惯和心理,不要让别人感到不舒服。(2)慷慨准则,指交际双方的言语要减少利己的信息,尽量让对方从掩护行为和话语信息中获得有益的信息。(3)赞誉准则,指在言语交际行为中要尽量避免贬低对方、而应当多赞誉对方。否则,就会导致交流失败。(4)谦逊准则,指在言语交际行为中要尽量保持谦虚的态度。谦虚包括耐心听对方说话、对自己的评价要尽量保持谦虚和低调,不能夸大自己的优点、忽视或者掩盖自己的缺点。(5)一致准则,指在言语交际行为中要尽量减少与对方的分歧,在非原则问题上尽量靠拢对方的观点,以增加一致性。(6)同情准则,指交际双方应减少与对方的情感对立,尽量增加双方的谅解。否则,如果感情对立,就不会收到良好的效果。

顾曰国先生在《礼貌、语用与文化》一文中根据中华民族文化的四大礼貌特征,即尊重、谦逊、态度热情和文雅,提出了五条中国人普遍遵循的礼貌准则。这五条准则相互渗透、相互制约,其中贬己尊人是最富中国文化特色的礼貌策略,是礼貌准则的核心部分。五条准则为:(1)“自卑与尊人”与贬己尊人准则。贬己尊人准则即指谓自己或与自己相关的事物时要“贬”,要“谦”;指谓听者或与听者有关联的事物时要“抬”,要“尊”。(2)“上下有义,贵贱有分,长幼有等”与称呼准则。称呼准则指要用适切的称呼语主动跟对方打招呼。称呼语里记录了“上下有义,贵贱有分,长幼有等”含义,称呼语呈现了人与人之间的社会关系。(3)“彬彬有礼”与文雅准则。文雅准则即要选用雅语,禁用秽语;多用委婉语,少用直言,显示说话人的教养,同时也显示对听话人的尊重。(4)“脸”“面子”与求同准则。求同准则即说、听者在诸多方面力求和谐一致,尽量满足对方的欲望。当不得不批评别人或发表不同意见时,人们实施求同准则的策略往往是指先指出并肯定双方共同点,给对方留个脸面,然后才说出不同点。(5)“有德者必有言”与德、言、行准则。德、言、行准则,指在行为动机上尽量减少他人付出的代价,尽量增大对他人的益处(可谓大德);在言辞上,尽量夸大别人给自己的好处,尽量说小自己付出的代价(可谓君子)。[7]在这些礼貌原则的指导下,人们会积极地采取相应的礼貌策略,以取得成功的交际效果。

不同国家和民族对礼貌的最基本的要求,可以说古今中外都是共通的——待人诚恳和善、谦恭而有分寸。它体现在语言形式上就是采取赞美对方和自谦的手段,从而取悦于对方,以成功地实现人际传播。

(二)遵循道德规范。

道德是以善恶评价为标准,通过社会舆论、内心信念和传统习惯等来调节和处理人类行为中个人利益与社会利益之间的关系。言语道德是一种人类语言传播行为中的社会现象,它存在于社会个体或群体之间的语言传播行为或语言运用行为过程中。言语道德是社会公众在言语行为领域中共同约定的,关于言语道德观念、言语行为的道德准则和规范,以及言语道德素养、言语道德行为和言语道德评价的特定价值系统。[8]言语道德是社会公众言语行为管理或自律的一种重要形式,其核心是言语道德准则和言语道德规范。语言传播过程中,道德隶属于社会文化语境,是道德作为行为原则和规范的总和对于言语行为的规范——言语道德准则和规范。言语道德准则和规范,是一定社会历史条件下指导和评价公众言语行为善恶的一系列准则和规范。它们是人们在言语道德观念影响和控制之下,在长期的言语传播实践过程中总结概括出来的一系列原则和各种言语传播领域中的具体规范。[9]在语言传播中,人们遵从这些道德准则和规范,就会提高言语行为的可接受性和交际效率,就会得到社会的鼓励;而一旦人们违背了这些道德准则和规范,就会导致话语失误,进而大大地影响传播效果。

民族不同,道德观念就会不一样。因此,言语道德观念、言语道德准则和规范以及言语行为的道德评价标准等,都受制于特定的民族道德价值体系。汉民族的言语道德熔铸了汉民族数千年的道德积淀,具有汉民族特定的文化内涵。汉民族特定的社会道德观念、伦理关系,为汉民族的言语道德结构奠定了基本框架。长幼之间、官民之间、男女之间等特定的社会角色关系体系,造就了与之相应的言语行为规范体系。汉民族关于个人利益、他人利益、集体利益、国家和民族利益之间关系的道德价值观念,构成了汉民族言语行为道德价值判断的基础。[10]这些构成了汉民族的言语道德与其他民族言语道德的差异。

在语言传播过程中,人们的说和写都离不开社会道德准则的制约。人们要思虑所说所写是否同社会道德要求相吻合,是否与话语接受者的道德观念相适应,是否与听读者道德期望相一致。

2012年中国共产党十八大报告明确提出了社会主义核心价值观,即“富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善”。其中“爱国、敬业、诚信、友善”是公民个人层面的基本道德规范,这是每个公民都应遵守的基本行为准则。道德规范在不同的社会层面体现为公共道德原则、职业道德原则、伦理道德原则。公共道德作为言语传播的准则,在言语实践中有利于形成健康文明的社会风尚,同时也有利于培养和睦融洽的人际关系。各行各业均有自己的职业道德规范,而且绝大多数在语言上有所体现。在职业道德中最需要强调言语规范的当属各类服务行业。我国传统讲究“和气生财”,服务行业的言语传播不仅关系服务的质量,而且关系经营的效益和企业的成败,因此许多服务行业规定了自己的行业用语和服务忌语。话语的语气温和,态度真诚,内容积极、健康,切合听众的心理需要,有利于建立良好的人际关系。重视家庭伦理对言语传播的影响除了表现在称呼语的使用上外,在交际的内容上呈现为“为尊者讳”“家丑不可外扬”“疏不间亲”“君子成人之美”。[11]因此,我们应该大力践行言语道德规范,提倡语言美,摒弃不健康的言语,建立一种良好的交往行为秩序。

哈贝马斯认为,交往行为指人们以符号为媒介的相互作用,即选择恰当的语言进行对话,交往的实现就存在于我们所选择的语言之中。成功的对话在哈贝马斯那里,成了“交往行为”合理化的杠杆:凡是有“交往行为”的地方,便有言语行为的存在,凡是言语行为受阻或被歪曲的地方,便不会有合理化的交往。得体适切的语言不仅是一个人修养的外衣,也是使社会生活更加和谐的因素。有人曾经形象的将人划为四类“有德有才之士为正品,有德无才之士为次品,无德无才之士为废品,有才无德之士为毒品。”其比喻之精妙令人深思。要成为人际和谐的楷模,我们应该成为“四品”之上的“精品”。因此,实践语用原则,得体地运用语言,提高语言传播的效度,创造温馨和谐的人际关系,推动社会的和谐发展,是我们每个公民应尽的义务。

参考文献:

[1]艾四林.哈贝马斯交往理论评析[J].清华大学学报:哲学社会科学版,1995(3).

[2]王凤才.哈贝马斯交往行为理论述评[J].理论学刊,2003(5).

[3]尤尔根·哈贝马斯,交往行为理论:第1卷[M].曹卫东,译.上海:上海人民出版社,1994:266.

[4]鲁苓.语言言语交往[M].北京:社会科学文献出版社,2004(6):125-132.

[5]许彩云.语言传播的信息结构以及传播中语言符号的特点[J].淮阴师范学院学报,2006(6).

[6]韩红.交往行为理论视野中的普遍语用学[J].外语学刊,2006(1).

[7]顾曰国.礼貌、语用与文化[J].外语教学与研究,1992(4).

[8]陈汝东.言语道德及其特点[J].语文建设,1997(9).

[9]陈汝东.论言语道德[J].北京大学学报,1998(1).

[10]王新.论言语道德建设及其现实意义[J].求实,2003(5).

[11]许彩云.论语用原则在构建和谐人际关系中的作用[J].淮阴师范学院学报,2008(6).

责任编辑:刘海宁

作者简介:许彩云(1968-),副教授,上海外国语大学博士,主要从事外国语言学及应用语言学研究。

基金项目:国家社科基金一般项目“汉语语篇多维语体特征研究”(14BYY119);江苏省社会科学基金一般项目“基于‘交互性’变量的语体语法研究”(12YYB010)。

中图分类号:H03

文献标识码:A

文章编号:1007-8444(2016)03-0381-04

收稿日期:2016-02-11