新型农村社区可行性建设的多层次灰色评价

马宗帅, 黄桂林

(东北林业大学 土木工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

新型农村社区可行性建设的多层次灰色评价

马宗帅,黄桂林

(东北林业大学土木工程学院, 黑龙江哈尔滨150040)

摘要:在新型城镇化和新农村建设背景下,建设新型农村社区对实现城乡一体化具有重要推动作用。新型农村社区建设已成为国内专家学者研究的热点。目前农村社区建设研究主要以理论分析为主,采用定量评价方法研究尚存在不足。而新型农村社区建设作为一项复杂的系统工程,其工作的开展必须经过前期可行性分析,以便达到预期的社会和经济效益。研究结合当前农村社区建设的现状,探讨了影响新型农村社区可行性建设的因素,在此基础上建立了可行性评价指标体系。研究中运用区间层次分析法(IAHP)对各指标进行赋权,并运用多层次灰色评价法构建了社区可行性建设评价模型。最后通过以山东省郓城县所辖村域为实例,验证了该评价模型的适应性和合理性。该研究可为建设新型农村社区建设提供科学合理的依据。

关键词:新型农村社区;可行性分析;区间数层次分析;多层次灰色评价

目前关于新型农村社区还没有一个确切的定义,但通过对于相关政策和研究的解读,我们认为,新型农村社区有别于传统自然村、行政村和城市社区,是以政府引导,农民为建设主体,通过有效的资源整合、均等化的公共服务和创新的组织体系,进行科学规划和调整优化,改变农民生产和生活方式,提升生活品质,促进经济繁荣和社会和谐,在农村营造出的现代新型农村社会生活共同体[1]。如何进行科学有效的新型农村社区建设,保持农村社会的健康发展,保证良好的现代化转型是一个必须要解决的问题。

新型农村社区如何能够保证在良好的经济社会环境之下进行行之有效的建设,关系到农村社会内在变革的成败。新型农村社区建设是突破了原有乡村地域关系以及产业结构格局的情况下,对农村社会资源的一次重新分配。在此过程中将不可避免地会面临许多困境,诸如经济基础薄弱、村民意愿性不足和规划滞后等困难,阻碍着社区建设的顺利开展。因此针对新型农村社区建设有必要进行相关的可行性分析,以确保社区建设的合理性和科学性。

关于“社区”这一概念最早是由德国社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tnnies)于1887年在其著作《共同体与社会》中提出的。在社区建设不断发展的过程中,罗吉斯、伯德格[2]、Hillary[3]以及林德夫妇等学者从理论和实践上进行了社区内涵的扩展。而关于农村社区的研究最早来源于美国专家学者开展的农村社会学研究,并且盖尔平教授发表了《一个农业社区的社会解剖》的农村社区研究的报告,开始了美国对农业社区的社会学研究。随后在美国、英国、日本、德国等发达国家的城乡建设中开始了农村社区建设的空间布局。

在国内,农村社区研究早在20世纪30年代就已经在国内社会学界兴起,在此后经历了很长时期的停滞,然而随着新型城镇化以及新农村建设的开展,发展新型农村社区建设又成为一个研究热点,各专家学者从各学科角度进行了深入研究。陈振华等[4]从新型城镇化的宏观层面上分析了新型农村社区建设的客观需求、实践原则以及实行差异化引导的建设模式;徐会夫[5]则认为新型农村社区实质是传统村庄的转型升级,并从规划方法、建设内涵和治理方式三个方面实现社区转型;赵之枫等[6]以目前新型农村社区建设实践分析了社区建设的核心问题,并总结出新型农村社区健康发展的策略建议;聂飞[7]、彭迈[8]、崔红志[9]分析了河南省新型农村社区建设实践的建设效果、实践特点,并就出现的问题提出了政策调整的意见和建议;刘宁[10]通过对中国五个省份进行调研,采用Logistic模型,对农民参与新型农村社区建设的意愿性进行了分析,分析结果表明社区区位、村民对社区建设的了解程度以及对政府行为程度的满意度成为村民参与社区建设意愿的关键因素。卢璐[11]等从社会转型的宏观视角出发,以国外社区发展为基础,探讨了我国农村社区建设的发展逻辑,并对新型农村社区的发展目标与战略选择进行了探索和思考;厉有国[12]认为新型农村社区为农民市民化提供了重要契机,促使农民身份的转换和生活行为方式的转换。党和国家以及省、市地方政府也颁布了很多关于推进农村社区建设指导意见以指导农村社区建设。

综上关于农村社区建设的研究是极为丰富的,社区建设实践也很丰富,得出了大量具有规律和启迪的重要结论,但细致发现针对农村社区建设中决策理论性以及区域选择模糊性太强。该研究在实际农村走访调研的基础上,从区域发展基本情况、经济基础、村民意愿性、技术设计、文化保护五个方面进行深入分析,构建了新型农村社区可行性建设的指标体系,采用区间层次分析法进行赋权,构建了新型农村社区可行性建设的多层次灰色分析模型,从而实现对区域内新型农村社区可行性建设的科学性。

1新型农村社区可行性建设评价指标体系

1.1可行性建设关键影响因素

为了分析新型农村社区建设的可行性程度,构建综合评价模型,必须研究分析影响社区可行性建设的关键因素,从而构建科学合理的评价分析指标体系。

1.1.1区域发展基本情况

区域内传统村落间的联系、区位特点、资源条件、人口规模以及交通条件等区域发展的基本情况都对新型农村社区建设具有重要的影响。在新型农村社区选址中应根据区域内的地理自然条件,不仅避免覆压矿产资源,同时还要避开灾害易发区和隐患区,确保建设的安全性。对于区位优势明显的区域,可以选择利用原有区域内较大中心村进行统筹规划建设,保证相当人口规模和地域范围,合理利用原有基础设施条件,科学划定生活生产服务半径,辐射带动周边地区的发展。

1.1.2经济基础

经济基础不仅包括村内集体经济,还涵盖各级政府投入以及社会资本的注入等。新型农村社区建设作为一项庞大而又复杂的系统工程,从前期的筹建、规划,到住房改建、基础设施建设和生态建设,再到后期的社区管理和公共服务的配置等工作安排,都必须要有完备的资金保障。社区建设过程中,仅仅依靠单方面的资本投入是不可能完成的,必须要逐步建立政府财政投入、社会资本注入及村镇集体经济等多元化投资模式。

1.1.3村民意愿性

乡村是乡愁的载体、精神的归宿。村落作为村民世世代代生存居住的场所,在这里有着浓重的乡土情结、良好的邻里关系以及和谐的宗族关系。新型农村社区的建设可能会打破村民原有生活的稳定性,导致传统乡村社会关系发生改变或面临解体。故此在进行社区建设的过程中,必须充分研究村民是否愿意放弃传统自然聚落的生产生活方式,转而接受新型的规模化、产业化、现代化生产方式和社区聚居居住方式的意愿和认知。必须做好全面调查村民对社区建设的满意度、认真吸纳群众建议,尊重基层农民群众的基本利益诉求,顺应村民期盼,按照科学社区建设原则,不应出现盲目“一刀切”及村民“被上楼”情况。

1.1.4技术设计

新型农村社区建设必须按照有利生产、方便生活、适度集中的要求,合理确定新型农村社区建设模式、布局和建设用地规模,引导村民适度集聚,有效安排资源配置。综合专家、学者研究以及结合试点探索经验与各省市的发展规划,在考虑地理条件、区位特点、空间布局的基本条件之上,确立合理的社区建设模式,就确立的建设模式展开科学细致的规划。

1.1.5传统村庄的文化保护

传统自然村落是传统文化传承的主要载体,对于有着悠久历史积淀的传统村落具有很高的文化价值。在新型农村社区建设中,如果村落的传统文化底蕴特别浓厚,则就可能不适宜进行集聚的社区建设,应保留传统,继承和延续历史文化底蕴、风俗习惯,精心设计,实现村内现代文明与传统文明的和谐统一。

1.2评价指标体系建立应遵循的原则

新型农村社区可行性建设评价体系是一个复杂的系统工程,其综合评价过程中要涉及到经济、社会、环境、技术等多方面因素。因此新型农村社区发展的可行性应由多种指标来共同决定,为了能够科学、全面、合理地反映出其内在本质,保证评价体系的可靠性和准确性,在指标选取中必须遵循一定的原则。

(1)整体性、适应性:新型农村社区可行性建设所涉及的影响因素较多,必须全面统筹考虑,从整体把握,既要科学合理,又不能过于复杂,避免评价工作复杂化,关键要使所建立的指标体系能全面反映新型农村社区建设的本质特征,保证与农村自身发展特点相适应。

(2)系统性:新型农村社区可行性建设作为一个复杂的系统,需要建立一个完善的系统结构层次,不仅从不同层面反映出经济、社会等子系统的内在特征,而且还要反映出各系统之间的内在关联,形成完整的评价体系。

(3)动态性:新型农村社区建设随着经济社会发展也在不断发生变化,指标选取也应保持动态发展。

(4)客观性:评价指标体系的建立要和评价目标紧密相连,保持针对性和客观性,选取的指标必须是可以客观真实地反映新型农村社区建设可行性实现程度的关键影响因素。

(5)创新性、时代性:新时代,党和国家在城镇化建设方面提出了许多创新性理念,为了更好地推行“以人为本”和“可持续发展”的理念,在新型农村社区可行性建设指标的选取中要更多体现创新性和时代性。

1.3评价指标体系的构建

通过分析新型农村社区可行性建设的关键影响因素与构建原则,为构建科学合理的指标体系奠定了基础。研究过程中运用演绎法,对国内外文献资料进行了综合分析、归纳,总结研究中的实践经验,参考了国内外社区建设中的相关指标,着重分析了国内新型农村社区建设的本质特征,从而使得选择的指标具有客观存在性、易于评价。

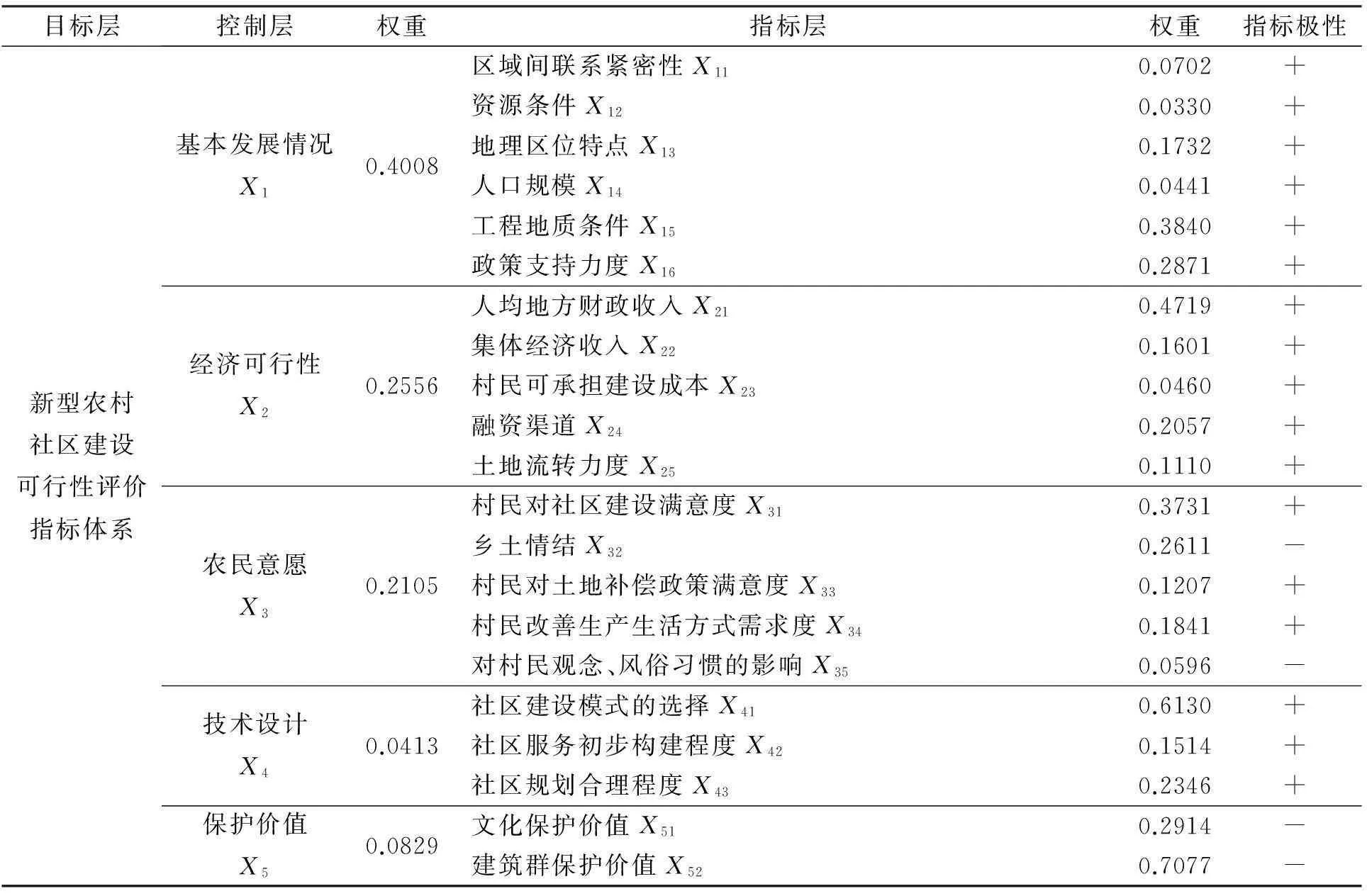

从农村发展的视角而言,要进行新型农村社区的建设,必须要使得该区域有能够实现新型社区建设的必要条件。区域发展的自身情况、经济以及村民对新型农村社区建设的参与性和意愿性是否可行发挥着关键作用。各指标之间也存在必要的联系,如对于社区建设不应加大村民的经济负担,否则将影响村民建设新型社区的意愿性,并成为推进新型农村社区建设的阻碍。良好地开展新型社区建设必须保证具有一个合理的规划设计,只有科学合理的进行规划,才可以顺利推行新型农村社区建设。文化传承、底蕴丰富的村落应该进行保护,而不是一味强求新型社区建设,应保护为先,再进行相关细致的研究。因此规划设计和文化保护也是衡量建设新型农村社区可行性的重要指标。按照递阶结构层次体系,选取自身发展的基本情况、经济基础、村民意愿性、技术设计和文化保护价值5个一级指标,结合一级指标相关的21个因素,构建完成新型农村社区可行性建设的指标体系(见表1)。

表1 新型农村社区建设可行性评价指标体系

2可行性评价模型的构建

2.1IAHP法确定评价指标权重

传统AHP方法(层次分析法)中往往是决策者进行两两因素比较直接得出判断矩阵。但在实际决策问题中,由于决策者主观判断的模糊性、知识背景的复杂性,决策者进行决策时不能给出判断矩阵中的准确数值。而IAHP法(区间层次分析法)较好地解决了传统AHP中决策者在两两因素比较出现的不确定性主观判断问题,改用区间数代替点值构造判断矩阵,进行权重求解[13],有效突出主观判断的不确定性。

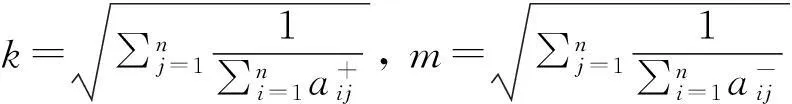

关于区间判断矩阵求解方法包括:区间特征根法(IEM)、区间数梯度特征向量法、迭代法、随机模拟法、构造互不矩阵法、最大最小(UM/LM)模型法等。IEM[14]法可充分利用所构造区间判断矩阵全部信息,且求解权重向量过程简单有效、客观实际,该研究采用IEM法求解权重。

求解开始前,先了解区间数相关概念。令(S,≤)为偏序集,若有x-,x+∈S,且有x-≤x+,则可定义X=[x-,x+]={x∈S│x-≤x≤x+}为一个区间数,并满足基本的四则运算。

IEM法求解过程:

(1)分别求出A-,A+最大特征值所对应的正分量归一化特征向量x-、x+;

(3)利用所求的k、m,求得权重向量w=[kx-,mx+];

指标权重求解过程中,因为客观因素的复杂性和决策者主观判断的模糊性,所构建的判断矩阵可能会出现不一致的现象,导致决策者做出错误判断。为了保证判断信息的可靠度,必须进行区间一致性校验。

Gw= w∑i-1j=1wjaji+∑nj=i+1aijwj{

minδ

文中需要使所构造区间判断矩阵满足满意一致性,即可保证决策结果不出现失误。若出现校验结果不一致性,则需要进行判断矩阵的修正。

2.2多层次灰色综合评价模型

针对新型农村社区可行性建设评价指标体系的评估指标多数是定性或半定性、半定量,并且又是复杂、多层次的,其评估决策往往会很难排除人为因素所带来的信息不完全性和模糊性。在控制论中,将信息不完全性作为“灰”的基本含义,因此在灰环境中应该按照灰的方式思维、灰的信息决策、灰的规律运动,选择使用灰色理论进行相应评价[17]。因此该研究选择运用多层次灰色综合评价法[18]进行评估,可以有效处理多指标的模糊性,从而使评价效果更合理。

(1)确定评价指标Xij的评分等级标准针对定性指标不适合进行横向比较的特点,通过确定评价指标的评分等级标准进行定性指标定量化比较。该研究将指标评分等级划分为:优、良、中、差四级,为便于评判,对不同评分等级分别赋值(见表2)。

表2 评判等级赋值

(2)指标评分获取评分样本矩阵

根据专业性质,向相关行业专家、学者发出邀请参与评判。记参评专家序号为k,组织l位专家为参评系统依据评分等级标准对评价指标Xij进行评分。根据各专家评分即可得出参评系统的评分样本矩阵R:

(i=1,2,…,5;j=1,2,…;k=1,2,…,l)

(3)确定评价灰类

确定评价灰类就是要确定评价灰类的等级数,并建立灰色白化权函数,求出灰色白化值定量描述评估对象,提高决策的准确性。依据上文确定的评价等级标准,将评价灰类e(e=1,2,…,g)确立为“优、良、中、差”四级,即e=1,2,3,4,可建立相应的白化权函数:

1)“优”灰类(e=1),灰数:⊗∈(0,4,∞),其白化权函数f1的表达式为:

2)“良”灰类(e=2),灰数:⊗∈(0,3,6),其白化权函数f2的表达式为:

3)“中”灰类(e=3),灰数:⊗∈(0,2,4),其白化权函数f3的表达式为:

4)“差”灰类(e=4),灰数:⊗∈(0,1,2),其白化权函数f4的表达式为:

(4)计算灰色评价系数获取灰色评价权矩阵

通过构建的指标体系可知不同指标系统行为具有不同的作用,表现为促进、抑制作用,即具有“+、-”极性。在计算评价系数前对指标数据需进行等级性化变换,保留正极性因子,将负极性因子经过某种变换,使其数值变化意义与正极性指标一致。依据构建的评分等级标准,对负极性指标数据通过式rijk′=5-rijk变换以后,进行计算灰色评价系数。

(5)进行综合评价

首先进行二级指标评价,由指标层权重Wi={wi1,wi2,…,win},可得二级指标评价集Bi=Wi·Di(i=1,2,…,5)。在此基础上构建新型农村社区可行性建设的综合灰色评判矩阵D=(B1,B2,…,B5)T,根据控制层指标的权重W={W1,W2,…,Wm},求综合评判结果B=W·D,为了保证信息的充分利用,引入一个按灰水平赋值的等值化向量C=(4,3,2,1)T,得到综合评价值Z=B·C。

综合评价值Z所对应的灰类等级e则为所评价对象——新型农村社区可行性建设的等级。根据最后所评判的等级情况,对新型农村社区开展进一步建设给出相应的措施和建议。

3实证研究

为保证所构建的评价指标体系和分析模型的可靠性,该研究选取山东省郓城县所辖村域进行实证分析。在国家发改委等11部委系统内部联合印发的《国家新型城镇化综合试点方案》中,提出将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区,山东省郓城县连同青岛市、威海市、德州市共同入选国家新型城镇化试点地区。郓城县作为开展新型城镇化的试点地区,应本着充分发挥改革试点的先遣作用,大胆探索,寻找规律,为全国提供可复制、可推广的经验和模式。目前,郓城县城镇化水平仅为42.2%,处于一个较低的水平。新型农村社区作为新型城镇化发展的一种模式,可以实现农村居民就地就近市民化、农村城镇化,提高郓城县城镇化水平。因此选取郓城县作为新型农村社区建设可行性研究的实证对象具有很强实践意义。通过调查研究,针对郓城县农村发展和城镇化建设的基本情况有了实际的了解,因此就该县所辖某村域是否可以开展新型农村社区建设进行决策。

根据所构建的可行性指标体系,由专家根据互反性1~9标度法对各级指标两两判断打分(篇幅所限,略),对反馈结果统计、修正,构建区间数判断矩阵,并通过满意一致性检验,依据IAHP法确定权重的方法计算得到如表1中各指标的权重。即

W=(0.4008,0.2556,0.2105,0.0413,0.0829),

W1=(0.0702,0.0330,0.1732,0.0441,0.3840,0.2871),

W2=(0.4719,0.1601,0.0460,0.2057,0.1110),

W3=(0.3731,0.2611,0.1207,0.1841,0.0596) ,

W4=(0.6130,0.1514,0.2346),

W5=(0.2914,0.7077)。

依据多层次灰色综合评判模型,邀请相关领域内的5位专家、学者依据山东省政府出台的《关于加强农村新型社区建设推动城镇化进程的意见》,《山东省农村新型社区和新农村发展规划(2014—2030年)》(公示稿),《山东省新型城镇化规划(2014-2020年)》,《关于深入推进农村社区建设的实施意见》政策标准,并结合所调查的该村域内实际经济社会发展情况以及对区域内村民实际调查反馈的结果,对各指标进行综合评分(篇幅所限,略)。根据模型的分析计算过程,可计算得到综合灰色评判矩阵:

D=[Wi·Di]T=

计算得到综合评判结果:B=W·D=[0.36150.39850.21680.0091]。等值化后,最终求得该地区新型农村社区建设可行性的灰色综合评价值:Z=B·C=3.0844。

由综合评价值可判断出该地区的新型农村社区可行性建设等级为“良”,说明该地区有良好的基础和潜力可以开展新型农村社区建设。研究可以进一步计算控制层指标的综合评价值,计算可得经济可行性指标评价值为2.9171,说明该地区开展新型农村社区建设的经济基础不是特别的完备,成为影响社区建设的不足之处,因此决策者应及时进行完善,加快拓展融资渠道、加强土地流转等都可以提高社区建设的经济可行性。

4结论

新型农村社区建设可行性评价是一个复杂的决策分析过程,进行评价的过程中需要考虑众多的影响因素,加之相关研究开展较少,因此很难直接定义在评价中需要考虑哪些重要因素,也很难直接定义社区建成后的直接经济和社会效益。文中虽建立了由多个因素指标构建的指标体系,但整体上还不够全面。研究中运用多层次灰色综合评价模型能够充分利用每一个评价指标的信息,可以根据专家意见评判出区域开展新型农村社区建设的可行性评价等级,通过进一步计算得到综合评价值,可发现区域开展社区可行性建设的不足之处,从而使决策者制定相应完善策略,进一步提高社区可行性建设的等级,因此多层次灰色评价模型对实际开展新型农村社区可行性建设具有很强的指导作用和参考价值。基于国内当前新型农村社区建设,建议针对各地的不同情况制定操作性强的评价体系,依据农村建设需求确定评价标准,增强定量指标的应用,以科学指导新型农村社区建设。

参考文献

[1]王伟. 新型农村社区建设及管理服务创新问题研究[D]. 济南: 山东大学, 2013.

[2]罗吉斯, 伯德格. 乡村社会变迁[M]. 王晓毅,王地宁, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 1988.

[3]Hillary G A. Definitions of community: areas of agreement [J]. Rural Sociology, 1955, 20: 111-123.

[4]陈振华, 侯建辉, 刘津玉. 新型农村社区建设: 空间布局及建设模式[J]. 规划师, 2014, 30(3): 5-12.

[5]徐会夫. 新型农村社区的发展转型——从“土地集中集约”到“社区综合发展”[J]. 规划师, 2014, 30(3): 13-16.

[6]赵之枫, 汪晓东. 城镇化快速发展时期新型农村社区建设实践研究[J]. 城市观察, 2013, (1): 50-58.

[7]聂飞. 河南省新型农村社区发展模式及实践特点[J]. 河南农业科学, 2013, 42(4): 179-183.

[8]彭迈. 河南省新型农村社区建设实践及现实意义[J]. 经济研究参考, 2013, (1): 58-63.

[9]崔红志, 孙翠芬. 新型农村社区建设: 方式、效果、问题及政策调整——以河南省为例[J]. 农村经济, 2014, (3): 9-13.

[10]刘宁. 中国农户参与新型农村社区建设的意愿分析[J]. 河南农业大学学报, 2015, 49(4): 545-549.

[11]卢璐, 许远旺. 新型农村社区建设的逻辑与方向[J]. 社会主义研究, 2012, (3): 60-64.

[12]厉有国. 新型农村社区建设对农民市民化的现实意义[J]. 人民论坛, 2014, (17): 48-50.

[13]易欣, 张飞涟, 邱慧. 基于vague集和IAHP组合赋权的建设项目群优选[J]. 统计与决策, 2013, (20): 34-37.

[14]魏毅强, 刘进生, 王绪柱. 不确定型AHP中判断矩阵的一致性概念及权重[J]. 系统工程理论与实践, 1994, (4): 16-22.

[15]王西静. 区间数判断矩阵的满意一致性及排序方法[J]. 成都大学学报(自然科学版), 2010, 29(4): 304-306.

[16]冯向前. 区间数不确定多属性决策方法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2007.

[17]邓聚龙. 灰理论基础[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2002.

[18]胡笙煌. 主观指标评价的多层次灰色评价法[J]. 系统工程理论与实践, 1996, (1): 12-20.

Multi-hierarchy Gray Evaluation of the New Rural Community Feasibility Construction

MAZong-shuai,HUANGGui-lin

(School of Civil Engineering, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China)

Abstract:Under the background of the new urbanization and new rural construction, the new rural community construction plays an important role to promote the implementation of urban and rural integration. The new rural community construction has been the hot spot among domestic experts and scholars. However, the research is based on the theoretical analysis, and there still exists some disadvantages on the application of quantitative evaluation method. As a complex system engineering, the new rural community construction must be the pre-feasibility analysis, so as to achieve the desired social and economic benefits. Combined with the current situation of the rural community construction, we explore the factors influencing the feasibility of the new rural community construction to establish a feasibility evaluation index system. Each index weight is calculated using interval analytic hierarchy process (IAHP), and we establish a multi-hierarchy gray evaluation model of community feasibility construction. Finally, we take a country in Yuncheng as the example to do relevant to verify the adaptability and rationality of the evaluation model. The research can provide scientific and rational foundations for constructing the new rural community.

Key words:new rural community; feasibility analysis; IAHP; multi-hierarchy gray evaluation

收稿日期:2015-11-01修回日期: 2015-12-07

作者简介:马宗帅(1990-),男,山东郓城人,硕士研究生,研究方向为村镇建设研究(Email:mzongs@126.com)

基金项目:“十二五”国家科技支撑计划(2012BAJ19B01)

中图分类号:F323

文献标识码:A

文章编号:2095-0985(2016)03-0099-07