安徽省智慧农业发展战略与发展机制研究*

丁 静,柏 玲,朱 静

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

安徽省智慧农业发展战略与发展机制研究*

丁静,柏玲,朱静

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

摘要:安徽省智慧农业的发展处于初级阶段,目前主要还是示范应用。通过文献分析法与实地调查法,发现安徽省智慧农业发展中存在规划协调不完备、技术不成熟、成本制约发展、专业技术人才数量较少等问题。为了加快安徽省智慧农业的发展步伐,可选择政府与市场双轮驱动的战略框架。一方面,政府推动智慧农业发展。另一方面,市场拉动智慧农业发展。还应构建安徽省智慧农业发展的政、产、研协同系统,着力培育安徽省智慧农业发展机制,可从规划协调机制、技术体系推进机制、政策扶持机制和人才培养机制四个方面合力推进。

关键词:智慧农业;战略框架;发展机制

1999年麻省理工学院Auto-ID研究中心首次提出物联网(Internet of Things)的概念,后期许多发达国家加大了对物联网研究的关注。物联网作为战略新兴产业在我国得到了进一步发展,目前物联网技术应用于多个领域,其中智慧农业是最近兴起的一个概念,研究的学者较少,且还没有形成统一的定义[2-4]。由于智慧农业是一个比较新的研究方向,目前研究的重点主要是针对技术的深入探讨[5-7],在智慧农业的应用上总体还处于试验示范阶段,而缺乏系统的战略规划,会影响智慧农业的整体推进速度。现阶段还没有学者对安徽省智慧农业的发展进行探索研究。安徽省是中国农村改革的发源地,农业人口众多,农业资源丰富,要实现农业产业转型升级,必须推进智慧农业的发展,因此对安徽省智慧农业的发展战略与发展机制进行研究具有极为重要的现实意义。

一、安徽省智慧农业发展现状

安徽省智慧农业的发展处于初级阶段,主要还是示范应用,自2012年安徽省在全国率先开展试点以来,至2014年省级示范县29个,示范点57个,已经应用到种植业、畜禽水产养殖和农产品的加工、流通等多个领域。

(一)蔬菜设施农业的应用

随着安徽省经济的增长,居民收入水平的提高,增加了对优质农产品的市场需求,安徽省开始大力推进设施农业的发展,加快设施蔬菜基地建设,如安徽浩翔生态农业园等蔬菜种植企业,引进名特优新品种,发展智能温室大棚,配备了由计算机控制的水帘风机降温系统、电动内外遮阳系统、蔬菜水肥一体喷淋系统等农业设施,根据设定的生长环境参数对生产环境中温湿度、光照强度、二氧化碳浓度进行精确控制,并通过视频采集设备远程实时观测蔬菜的长势情况和农业设施的使用情况,实现了智能化管理。以采集的蔬菜生长各环节的数据信息为依据指导种植活动,提高了决策的科学性,可以合理控制种植中的水肥量,降低种植成本,实现农业增效。通过对蔬菜温室的环境进行实时监测,确保生产环境稳定,减少了病虫害发生的概率,增强了蔬菜抵御自然灾害的能力,降低了农药的使用量,提升了蔬菜产量、质量和产业化水平,促进了安徽省由蔬菜产业大省向蔬菜产业强省的发展。

(二)养殖业运营的智能化控制

安徽省是中国重要的农区畜牧业省,近年来,安徽省大力发展设施养殖业以促进生态畜牧业发展,智能畜禽养殖管理系统成为安徽省智慧农业发展的重要组成部分。采用RFID技术可以实现牲畜的跟踪管理,电子标签系统可以记录每个动物的各种信息。养殖基地通过对畜禽的生长过程以及各生育阶段的长势进行动态监测和趋势分析,记录畜禽的饲养以及疾病的防治等方面的信息,及时发现养殖中存在的问题,通过农业传感器采集空气温湿度、光照强度、氨气浓度、二氧化碳浓度等数据,把养殖环境的情况控制在对畜禽生长最有利的范围,减少大规模病害的发生,并根据收集的数据实现按个体体况的精细化饲喂,指导农民实现高效优质的畜禽生产,既促进了畜禽的养殖增产,又减轻了工人的劳动强度。目前涌现出了定远县康华养殖有限公司、宁国市明亮养猪场、太和县展旺养殖有限公司、安庆市永强禽业有限责任公司等一批省级标准化规模畜禽养殖示范场,实现畜禽养殖的智能生产与科学管理。

(三)大田种植信息化建设应用

安徽省是全国粮食主产省,2012年农业部在安徽省进行大田生产物联网实验。目前,安徽省大田生产物联网省级平台体系框架初步建成。利用现代信息技术可以动态监测农作物的苗情、病情、墒情、灾情以及其各生长阶段的长势,实现科学种植,精准控制化肥农药的投入量,减少浪费,降低污染。农业专家可随时通过网络了解田间各项农业信息,一旦作物生长过程中出现问题,专家可以远程对作物进行诊断,从而及时得到正确的对策,快捷高效地对作物生产和抗灾救灾进行指挥调度,实现作物稳产增产。由于安徽省是中国重要的农机大省,拥有一定规模的农业生产设施。2013年底安徽省拥有农机总动力6 140.3万千瓦,居全国第四位,主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到67.2%,高出全国平均水平8个百分点。为了优化农机资源配置,实现农机规模作业和跨区域作业,安徽省开发了基于地理信息技术、无线通信技术和定位技术的农机作业质量监控与调度指挥系统,可以准确获取当前作业农机的分布数量和分布位置情况,采集与分析农机作业数据,实现对农机作业远程监控,提高了农机作业效率和作业质量,降低了运行成本,提升了安徽省农业生产管理的信息化、智能化水平。

(四)农产品安全溯源的应用

为了促进农业产业的健康发展,提高农产品质量安全水平,提升农产品市场竞争力,2011年安徽省在霍山县试点农产品质量安全档案工作,建立了农产品质量安全追溯系统,涉及农户、合作社、农产品生产企业、流通企业、政府和消费者。通过建立农产品生产、经营质量安全档案,以电子标签、二维条码为手段,以网络通信、系统集成及数据库应用等技术为依托,对农产品从生产到销售各环节的数据进行及时采集上传,建立了政府可监管、质量可追溯、过程可控制的管理系统,实现了各种类型农产品从基地到餐桌的全产业链信息跟踪。应用该系统,政府部门可实现对农产品生产、加工、检验、物流、销售全过程进行监督管理,全面掌控农产品质量安全状况,实现农产品质量安全责任追究,保证居民农产品安全;农户、农产品生产企业可进行科学生产,防止农产品质量安全问题的发生,提高管理水平,提升经济效益;消费者使用查询终端查询农产品在各环节的相关数据,包括品种、生产方式、生产者以及产品从产到销的全过程信息记录,保障了消费者的信息知情权,帮助消费者快速、准确地了解产品信息,从而能够放心选购、安全食用农产品。

二、安徽省智慧农业发展存在的问题

安徽省在智慧农业的技术研究和应用方面已经有了一定基础,对智慧农业的发展起到了促进作用,但是目前在智慧农业发展过程中还存在着一些问题。

(一)规划协调不完备

2011年安徽省政府成立了安徽省农业物联网发展工作领导小组,同时政府还制定了相应政策,加强了智慧农业发展过程中的组织保障,极大地促进了安徽省智慧农业的发展,但是智慧农业涉及农业的方方面面,应用面十分广泛,不仅仅局限于农业内部的几个产业,如应用农产品质量安全追溯系统,覆盖生产、加工、运输和销售全产业链过程,涉及到农户、合作社、生产企业、流通企业的相互协调以及农业、商务、质监、科技等管理部门的支持,且安徽省还没有建立完整的农业物联网技术标准体系,影响了信息互联互通和数据共享。安徽省今后将发展重点放在哪些领域,在不同的阶段如何推进,怎样进行统一部署,各个部门、地区、行业如何实现合作协调、资源共享等问题还缺少系统的规划,缺乏完整的发展战略体系,导致各市、县之间差距较大、发展不平衡,一些市、县政府重视不够,对应用物联网技术发展智慧农业、加快安徽省农业转型的认识不足,还停留在概念理解阶段,认为智慧农业就是简单的计算机加互联网,没有意识到智慧农业是建立在物联网基础上对农业生产的智慧管理,甚至认为研究、应用物联网技术是企业基于自身发展的需要,影响了技术的深入应用和推广。

(二)技术不成熟

技术是发展智慧农业的关键,目前一些关键性产品和技术还不成熟,表现为产品功能不完善,精确度和灵敏度不高,技术性能需要提升。在农业信息感知方面,目前的农业传感器主要包括农业环境传感器和动植物本体传感器,市场上国内传感器种类较少,主要用于感知农业生态环境,集中在对空气和土壤的温度、湿度,以及光照、PH值等数据的监测,对动植物本体生命信息的感知较少。一些国产传感器性能不够稳定,寿命短,生产工艺技术和国外相比有一定的差距,竞争力不足。在农业信息传输方面,目前典型的短距离无线通信技术有ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth,功耗、成本都较低;长距离无线通信技术有3G/4G、WIMAX,功耗、成本较高。且安徽省信息化建设进程相对缓慢,2013年安徽省的互联网普及率在中国31个省(市、区)中居第二十五位,和其他省份的差距依然较大。虽然近年来安徽省大力推进农业和农村信息化建设,目前农村大部分的行政村已建成涉农综合信息服务站点,实现宽带进村,但是还没有入户,由于安徽省农村居民家庭平均每百户家用计算机拥有量仅为15.57台,在全国处于下游的位置,影响了他们及时地获得全面、准确的信息资源。农业物联网应用层的关键技术包括云计算、云服务、农业智能决策模型以及农业物联网数据、服务、系统技术标准规范。在农业智能决策支持方面,农业生产范围广阔,包含种植业、林业、畜牧业、渔业等领域,种类较多,差别较大,加上各地区的农业生产环境不同,需要构建不同的农作物、畜禽生长数字化模型,而目前的决策模型有限,不能满足“智慧农业”的发展需求。

(三)成本制约发展

农业是弱势产业,目前安徽省农业生产规模化程度不高,龙头企业小而分散、资金有限,基于物联网技术的智慧农业资金投入大:一方面基础设施建设成本较高,农业生产过程中,部署的传感器数量较多,国产传感器等感知设备还没有形成足够的规模化应用,进口感知设备价格相对昂贵,另外还有实施RFID所需要的阅读器等设施的成本;另一方面,维护成本较高,如传感器暴露在自然环境下,为了避免长时间使用造成监测敏锐度的降低,需要较高的维护成本,普通种植大田的农户难以承受,需要政府加强资金支持力度。安徽省政府为了加快技术推广应用,从2012年起新增农业物联网工程项目资金500万元,但是其主要用于省级建设经费补助,而省内各市县本级农业物联网发展专项资金尚未建立,仅仅依靠省级财政的补助数额有限,不能满足相应的资金需求。且安徽省智慧农业主要表现为示范工程,更多停留在试验阶段,没有形成产业化的规模,投入费用较大,而投资回报周期较长,没有带来更多的经济利益,使得当前农户、企业投入农业互联网不够主动,产业链各环节参与的热情不高,市场化发展机制还不完善,社会资金注入渠道不畅,资金压力影响了智慧农业的进一步发展。

(四)专业技术人才数量较少

发展智慧农业,需要农业专家既了解物联网技术,又具备农业知识,将信息技术在农业中综合应用。目前安徽省农业技术人员数量较少,2013年末安徽省共有专业技术人员140.25万人,其中农业技术人员仅为6 605人,占0.47%[10]。在总量不足的同时,农业技术人员结构也不合理,在行业方面,人员主要集中在种植业、畜牧等传统产业,新兴产业人才缺乏;在地域方面,县、乡(镇)村基层农业技术人员出现人才流失,数量相对不足;在单位性质方面,国有单位的人员多于城镇集体和其他单位。由于一些具有高学历、高职称的农业技术人员改行担任行政管理工作,造成了高层次农业技术人员数量进一步的不足,且人员知识老化、更新速度缓慢,不关注互联网时代给农业带来的变革,不了解新的农业技术。由于缺乏农业与物联网复合型人才,没有高素质的专家,就无法为农户提供有效的诊断,不能帮助农户及时地采取相应措施。同时,安徽省农村劳动力素质不高,不识字或识字很少的劳动力所占的比重为8.6%,高于全国平均水平;大专及以上的劳动力所占的比重为2.5%,低于全国的平均水平[11]。由于劳动力的受教育程度有限,导致了他们接受新的经营理念和应用信息化技术的能力较弱,影响了先进的农业技术和管理方法的推广应用。

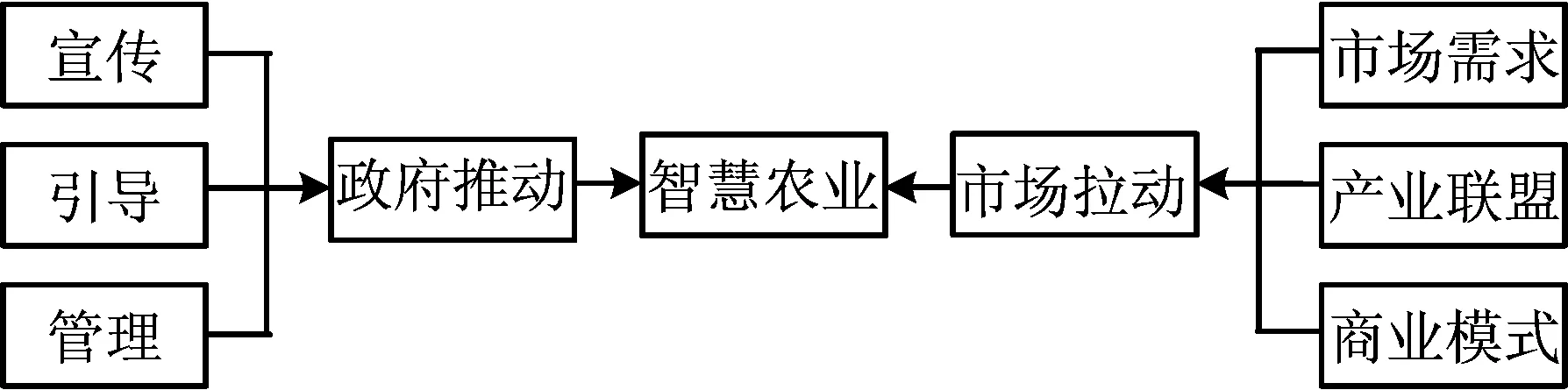

三、安徽省智慧农业发展战略框架

发展智慧农业,实现农业可持续发展,是新时期农业发展的要求。针对目前智慧农业发展中存在的不足,安徽省应结合实际,着眼长远,要通过科技进步来促进农业的发展,合理开发利用农业资源,保护生态环境,加快信息技术在农业上的应用,可选择政府与市场双轮驱动的发展战略框架,见图1。

图1 安徽省智慧农业发展战略框架

一方面,政府推动智慧农业发展。政府要发挥主导作用,加强对智慧农业发展的宏观指导,对智慧农业的发展起到宣传、引导和管理等作用。智慧农业作为农业生产方式变革的新生事物,社会各界对其熟知度还不是很高,加强对农业生产、农产品智能储运和质量安全溯源方面示范工程的宣传,有助于提高广大社会居民、农户和企业对智慧农业的认识,意识到农业物联网应用可以保证农产品质量安全、提高资源利用率和劳动生产率,从而增进对智慧农业的理解。从产业所处的环境来看,由于投入成本较高,完全通过市场机制调节作用难以调动经济主体参与的积极性,智慧农业的发展需要政府的大力推进,运用经济、行政和法律手段优化农业资源的配置。政府通过引导产业发展方向,可以避免因产业内的盲目发展和重复建设而造成资源的浪费,促进其健康发展。政府根据产业发展阶段和特点,可以采取政策倾斜等手段,调动农户和企业参与的积极性,帮助企业建立长期稳定的产、学、研合作方式,规范企业行为,减少企业在创新过程中面临的风险,提高抗风险的综合能力,帮助他们抓住发展机遇,并通过完善公共设施,营造良好的公共环境来促进产业的良性发展。

另一方面,市场拉动智慧农业发展。首先,从用户的角度来看,智慧农业的应用市场主要包括政府部门、企业、个人及家庭,应根据不同的市场需求,选择合适的切入点来开发市场。政府部门市场具有公共产品特色明显的特征[12],开发这类市场的关键是构建农业信息化平台,对收集的数据及时反馈,帮助政府部门的管理者根据掌握的信息及时做出决策;企业市场主要是通过展示示范企业应用智慧农业所带来的价值增值,辐射带动,开发这类市场的关键是应用实效,即如何提升企业在生产经营过程中的效率、安全;个人及家庭市场具有价格敏感度高、开发难度大、发展前景广阔的特点,加强体验功能,让个人及家庭能感受到应用智慧农业所带来的价值满足,从而增加需求。其次,智慧农业的产业环境包括设备制造行业、软件服务提供行业、系统集成服务提供行业和网络服务等相关服务提供行业主体参与。为了根据农业生产过程不同领域各自不同的需求实现跨领域化的应用,为了改变现阶段规模化应用不足的状况,需要产业链上多方合作,打破行业壁垒。可构建产业联盟形成资源共享平台,以用户需求为核心,鼓励产业链上各企业发挥自己的核心竞争力,进行资源整合,共同完成技术的研发与应用,实现合作共赢。最后,安徽省现有的商业模式主要有以下几种:一是政府主导。安徽省气象局启动的农业物联网综合服务平台建设,将气象服务、四情监测、农产品电子商务、农业技术远程培训、专家服务等业务有机结合在一起提供给用户,具有一定的应用和示范作用。二是运营商主导。安徽移动利用4G网络和资源优势,在滁州市培育多个示范项目,在现代水产良种基地进行生产环境实时监测、生产设备远程控制,提高了农业生产管理的精准化水平。三是系统集成商主导。安徽朗坤物联网有限公司依托强大的软硬件开发和集成能力,为涉农企业提供产业链服务,已帮助百大合家福超市、盛臣饮食集团、安徽徽王集团等商业企业、餐饮企业、生产企业构建农业食品安全溯源平台[13]。包括企业、供应商、合作伙伴及客户等利益相关者在内的商业模式的作用在于创造价值[14]。现有的商业模式较为匮乏,发展智慧农业要进行商业模式创新。

基于双轮驱动的发展战略框架,本文进一步构建安徽省智慧农业发展的政产研协同系统(见图2)。其中,政府制定规划、政策、标准,对智慧农业的发展起到引导和促进的作用。产业层由产业链上竞争与合作的各企业组成,依托产业联盟,将密切有联系的企业组织在一起,加快技术成果的转化,以满足不同类型用户的需求,企业之间相互依存、共同进步,使得产业链上各方都能获益。科研机构、高校等研究组织通过和企业互动,加速知识信息的传递,实现技术创新。用户将自身的需求反馈给企业,接受产品和服务,并向企业提供改进信息。各主体之间相互协作,其有效运转必须以智慧农业发展机制作为支撑:规划协调机制是基础,指明了智慧农业的发展方向;技术体系推进机制是核心,明确了智慧农业的发展重点;政策扶持机制是保障,展示了智慧农业的发展动力;人才培养机制是平台,展现了智慧农业的发展条件。整个系统创建了“政府牵头、市场运作、科技支撑、合作共赢”的发展模式,推动智慧农业长远有效的发展。

图2 安徽省智慧农业发展政、产、研协同系统

四、着力培育安徽省智慧农业发展机制

为了加快安徽省智慧农业的发展进程,必须建立和完善促进其健康发展的各种机制,从而对智慧农业的发展起到支撑与保障作用。积极推动安徽省智慧农业发展机制的培育,是促进智慧农业发展的根本要求,需要从规划协调机制、技术体系推进机制、政策扶持机制和人才培养机制四个方面合力推进。

(一)规划协调机制

为了实现系统规划、整体推进的智慧农业发展模式,安徽省各级政府要联动制定发展规划,共同确定发展重点和发展阶段,明确安徽省智慧农业发展的整体布局,除了省政府成立的领导小组,市、县两级政府也应成立专门的领导组织机构,强化组织保障,配合制定具体实施步骤。省政府可围绕优质粮食、设施蔬菜、畜牧、渔业、茶叶、水果等经济价值较高的产业,根据现阶段智慧农业发展中存在的问题,重点推进农业资源与生态环境监测、农业生产过程的精准管理、农产品安全溯源等领域应用的发展和农产品电子商务建设,进一步推进大田生产物联网试验区建设,完善农业物联网综合服务平台建设,充分利用各种媒体加强智慧农业示范工程的宣传,实现示范推广,形成规模效应,带动整个安徽省发展。根据农业的特点,结合示范工程项目,构建以大田生产为核心的农业物联网标准体系,并根据产业发展调整标准制定的方向,循序渐进地推进标准制定工作。除了政府牵头指导,各部门要加强合作,改变分割管理的模式,建立常态化协同工作机制,围绕发展规划,协调各方工作,根据不同时期产业内外环境的变化,因地制宜地促进具有区域特色的智慧农业发展。

(二)技术体系推进机制

集中多方资源,实现农科教、产学研结合,依托中国科学院合肥物质科学研究院等科研院、所的研发能力,突破核心关键技术。首先要提升感知技术水平,加快植物本体传感器和土壤传感器的自主研发,实现对植物的茎秆微变化、果实生长、叶片温度等生理指标和土壤墒情的长期自动监测,加速传感器的产业化进程,实现批量生产,降低产品价格,提高传感器的稳定性、可靠性和使用寿命,使之适应大规模农田种植的需要。其次是加强传输技术的研究,应根据不同的农业环境选择信息传输方式。设施农业需要精准控制与实时视频,可构建基于ZigBee与3G 技术的远程测控系统[15];水产养殖监测地点分散,为了提高信息的传输能力,可利用无线传感器网络建立水产养殖追溯系统[16];考虑到农田作业环境的复杂性,可通过Wi-Fi发送农业生产的实时数据[17]。同时要加强安徽省农村信息化基础设施建设,启动农村宽带光纤改造,实现光纤进村到户,增加网速、降低资费,提高农村电脑普及率,促进信息资源整合与共享,构建包括互联网、广电网、电信网、传感网和卫星通信网的综合信息传输方式,确保农户可以获得需要的农业信息资源。最后是加强处理技术研究,重点是云计算和农业智能决策模型,根据不同地域农作物、畜禽的不同生育特性,完善生长模型,实现动态的科学决策,以满足种植业、设施园艺、畜禽水产养殖等特定应用领域用户的不同应用需求。

(三)政策扶持机制

安徽省要进一步加大扶持的力度,建立包括财税、金融、信贷、研发、设施等一揽子扶持政策体系。首先,政府要加大资金投入的力度,各市县也应建立农业物联网发展专项资金,同时以政府资金为引导,吸纳金融资本和社会资本,发展多元融资渠道,要加大金融机构支农力度、改进农村金融信贷投放形式,通过政府创业投资引导基金吸引国内外风险投资及社会资金投向智慧农业领域,创造有利于产业发展的融资环境。由于智慧农业中的农业物联网技术具有研发投入成本大、公益性强的特点。政府的有关科技创新政策,尤其是知识产权保护等政策还未能全面覆盖[18]。而税收政策的导向和力度对物联网产业发展具有极大的推动作用[19]。现阶段,由于产业发展不成熟,安徽省可专门制定促进智慧农业发展的税收政策,以减少资金压力,促进技术创新,培育一批拥有自主知识产权和较强技术创新能力的农业企业,加强企业核心能力的培育,扶持产业的发展。其次要加强农业基础设施建设,进一步加强农田水利等设施建设,改善农产品运输、仓储及销售等农产品流通基础设施建设,健全基础农技推广体系建设,加快动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构建设,为智慧农业的发展创造良好的环境。

(四)人才培养机制

根据安徽省智慧农业的发展布局配备所需要的农业技术人员,制定相应的培养、储备计划,重点是进行农业经营管理和信息技术等方面知识的培训,加大基于传感技术、计算机技术和通信技术的精准作业管理、农业监测预警、农产品流通等领域的培训。建立制度化的培训机制,将运用农村远程教育平台的远程教育和集中培训相结合,同时利用高校的教育资源,调整其专业方向、课程体系和培养模式,加强高层次农业技术人才的培养,利用“大学生村官”项目,向农村基层输送高校毕业生,培育一批既具备农业知识同时又了解经济管理和物联网技术的复合型人才,提高基层农业技术人员的专业水平和指导能力。由于研、企合作有利于企业人才的培养,物联网企业与高校研究院所合作,可以丰富企业人力资源储备,实现企业整体竞争力的提升[20]。安徽省应用农业物联网技术的企业要联合研究组织,通过知识传递,加强对农业生产经营人员的培训,注重人员岗前和后续教育,以提高企业农业物联网技术的应用能力。最后,要提高农村劳动力的综合素质,可通过启用智慧农民云平台,利用现代信息技术,增进农民和专家之间的交流,使农民及时得到技术指导与政策指引,提升农民的知识技能,通过引导和鼓励高校毕业生从事专业种养和创办家庭农场,发挥示范带动作用,加速新型职业农民的培育,提升其信息处理能力以适应智慧农业的发展需要。

参考文献:

[1] 秦怀斌,李道亮,郭理.农业物联网的发展及关键技术应用进展.农机化研究,2014(4):246-248.

[2]王玉洁.物联网与智慧农业.北京:中国农业出版社,2014:61-68.

[3]张育斌,张倩,王志琴,等.宁波市智慧农业发展战略与政策选择探讨.浙江农业科学,2014(5):625-628.

[4]李道亮.物联网与智慧农业.农业工程,2012,2(1):1-7.

[5]WANG M,DOG D,ZHENG W,et al.Using infrared sensor for large area canopy total temperature measurements of rice plants.Applied Engineering in Agriculture,2013,29(1):115-122.

[6]ANTONIO J,GARCIA S,FELIPE G S,et al. Wireless sensor network deployment for integrating video-surveillance and data-monitoring in precision agriculture over distributed crops . Computers and Electronics in Agriculture,2011,75(2):288-303.

[7]HWANG J,SHIN C,YOE H. Study on an agricultural environment monitoring server system using wireless sensor networks .Sensors,2010,10(12):11189-11211.

[8]张华建.2013年农业农村经济工作情况[N].江淮时报,2014-02-11(C3).

[9]葛文杰,赵春江.农业物联网研究与应用现状及发展对策研究.农业机械学报,2014,45(7):222-230.

[10] 安徽省统计局,国家统计局安徽调查总队.2014年安徽统计年鉴.北京:中国统计出版社,2014:91-120.

[11] 中国统计出版社.2013年中国农村统计年鉴.北京:中国统计出版社,2013:34.

[12] 董新平.物联网产业成长研究.武汉:华中师范大学,2012:96-97.

[13] 欧阳桃花,武光.基于朗坤与联创案例的中国农业物联网企业商业模式研究.管理学报,2013,10(3):336-346.

[14] AMIT R,ZOTT C.Value creation in e-business.Strategic Management Journal,2001,22(6/7):493-520.[15] 李萍萍,王纪章.温室环境信息智能化管理研究进展.农业机械学报,2014,45(4):213-243.

[16] QI L,ZHANG J,MARK X,et al.Developing WSN-based traceability system for recirculation aquaculture.Mathematical and Computer Modelling,2011,53(11):2162-2172.

[17] 陈嘉琪,赵祚喜,俞龙,等.智能农田作业车辆实时数据采集系统设计试验.广东农业科学,2014 (16):187-191.

[18] 赵波,徐昳,张志华.协同创新网络对物联网企业资源获取和创新绩效影响研究.科技进步与对策报,2014,31(8):37-42.

[19] 李晶,马瑞.促进物联网产业发展的税收政策研究.宏观经济研究,2014(9):27-36.

[20] 王艳,纪志成.物联网产业协同创新模型与机制研究.贵州社会科学,2013 (5):149-154.

Development Strategy and Development Mechanism of Wisdom Agriculture in Anhui Province

DING Jing,BAI Ling,ZHU Jing

(School of Economics and Management, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Abstract:Wisdom agriculture in Anhui Province is at the primary stage of development, and most of the present projects are demonstration ones. Through the methods of literature analysis and field survey, this paper finds some the problems appearing in the development of wisdom agriculture in the province, such as the imperfection of planning and coordination, immaturity of technology, restriction of costing, and lack of professional and technological personnel, etc. Therefore, a strategic framework might be adopted to speed up the development, in which government and market function as two driving wheels with the former promoting the development of wisdom agriculture and the latter pulling it. Besides, a collaborative government-industry-research organization system should be constructed, proper development mechanism be developed, and the work be carried out from four aspects, that is, planning coordination mechanism, technology system pushing mechanism, policy support mechanism and talent cultivation mechanism.

Key words:wisdom agriculture; strategic framework; development mechanism

收稿日期:2015-12-09

基金项目:安徽高校人文社会科学重点研究基地安徽农业大学“农科教结合研究中心”招标项目(SK2015A060:《安徽省智慧农业发展战略与发展机制研究》)

作者简介:丁静(1977-),女,安徽合肥人,安徽农业大学经济管理学院讲师,硕士。

中图分类号:S126

文献标识码:A

文章编号:1009-2463 (2016)02-0014-07

柏玲(1979-),女,安徽合肥人,安徽农业大学经济管理学院讲师,硕士。

朱静(1964-),女,安徽合肥人,安徽农业大学经济管理学院副教授,硕士。