也谈“使”的语义演变和语法化

刘振平

(信阳师范学院 文学院,河南 信阳 464000)

·语言学研究·

也谈“使”的语义演变和语法化

刘振平

(信阳师范学院 文学院,河南 信阳 464000)

摘要:“使”经过词义泛化发展出多种动词义和名词义,其中的“使役”义又进而脱落“动作”义素,发展出虚化程度较高的“致使”义,在“致使”义的基础上进一步虚化出“假设条件”义。组配功能的增强、“使”字处于句首和“使”字分句后接判断句和评议句,是造成“使”语义演变并语法化为连词的重要因素。

关键词:使;语义泛化;语义虚化;语法化

一、引言

学界已有一批论著探讨过“使”的语义演变和语法化问题,如范晓较为全面地探讨了“使”的各个义项之间的演变关系,分析得出了“使”的三种语法化演变类型,并详细探讨了语义演变和语法化背后的动因[1]。张丽丽、徐丹、刘文正、曹晋等都对“使”的“致使”义产生过程做了一定程度的分析。其中,张丽丽专门探讨了“使”由“使役”义发展出“致使”义的轨迹及动因[2];徐丹在探讨“使”字句演变的基础上分析了“使”的语法化过程和动因[3];刘文正通过分析先秦到东汉时期“使”字兼语句的发展展现了“使”由“役使、驱使”义发展出“致使”义的过程和动因[4];曹晋通过分析“使令句”从上古汉语到中古汉语的变化展现了“使”由“使令”义发展出“致使”义的过程和动因[5]。清人袁仁林在《虚字说》中指出了“使”的“未然假设”义与“使令”义的联系,认为前者是由后者发展出来的[6]37。蓝鹰对上古的一些单音节连词的来源做了考证,其中指出连词“使”是动词“使”用于假定语境中形成的[7]。解惠全[8]和洪波[9]在论述实词虚化问题时都指出“使”的“假设”义是由“使令”义虚化而来的。徐丹[2]、张丽丽[10]、郑丽[11]和陈丽、马贝加[12]等都专门分析了“使”由使役动词发展成为假设连词的语法化过程和动因。

对比已有研究成果中的观点,我们不难发现,学者们对“使”的语义演变与语法化还未获得统一的认识,在以下几个问题上分歧较大:各种意义和用法的“使”是否来源于一个词,“使”有哪些义项,义项出现的先后顺序怎样,“使”的“致使”义和“假设”义是如何产生的,等等。这就表明,有关“使”的语义演变和语法化问题仍需进一步研究。我们在辨析已有研究成果和考察历史文献的基础上,依据语义发展的基本规律,力求厘清“使”的语义演变轨迹和语法化过程。

二、“使”的意义

(一)古代汉语中“使”的意义

许慎在《说文解字》中将“使”解释为:“伶也。从人,吏声。”[13]165范晓依据古今一些注家的注解,认为:“古人造‘使’这个字时,可能表示部落、部族或国家的首领命令某人从事某项任务。”[1]也就是说,他认为“命令”是“使”的本义。徐丹认为:“‘使’字最初有‘使用’义,也有‘派遣’义。”[2]231刘文正通过对甲骨卜辞中“使”的用法进行考察,认为:“甲骨卜辞的情况与徐说有出入。《合集》前11 479片甲骨卜辞中共有77个‘使’字用例,全部表示‘派遣、驱使’,均非‘使用’。”其进而推断:“‘使’最初只表示‘派遣、驱使’,‘使用’是其引申义。”同时,他还认为《说文解字》对“使”的解释是有问题的。“根据字形,很难将二者等同起来,本义当相去甚远。从本义来看,‘使’表示‘派遣、驱使’,属行为动词;‘令’表示‘发号、发令’,属言语动词。‘使’和‘令’只在表示‘命令、致使’意义上相同,即‘使’的引申义跟‘令’的本义相同。《说文》释‘使’为‘令’,只能说明东汉时期的‘使’和‘令’在‘命令、致使’意义上已经成为同义词。表示‘命令、致使’的‘使’是从表示‘派遣、驱使’的行为动词‘使’引申出来的”[14]。

我们认为刘文正的论证更有说服力。重新分析《甲骨文合集》[15]前11 479片甲骨卜辞中的77个“使”字用例,发现其中的“使”确实都可以解释为“派遣、驱使”,故而认定“使”的本义为“派遣、驱使”。

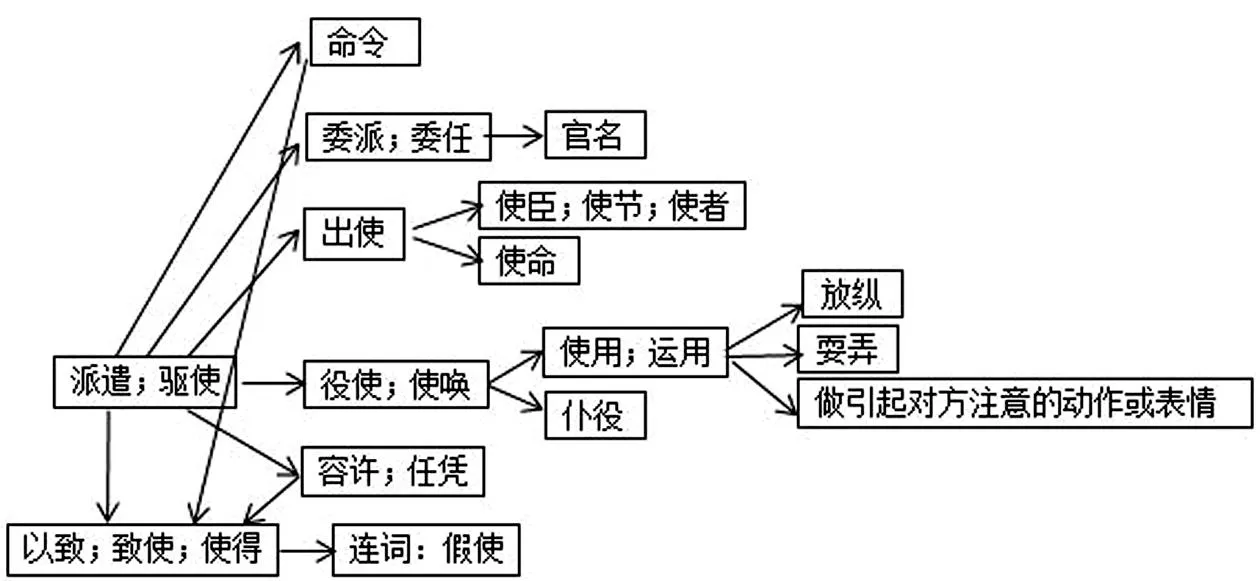

我们通过对北京大学中国语言学研究中心古代汉语语料库中所有含“使”句(178 004条)进行逐个分析,认为“使”在本义“派遣、驱使”的基础上又发展出15个义项:1.命令。2.委派;委任。3.出使。4.使臣;使节;使者。5.使命。6.容许;任凭。7.役使;使唤。8.仆役。9.使用;运用。10.耍弄。11.放纵。12.做引起对方注意的动作或表情。13.官名。14.以致;致使;使得。15. 连词:假使。

范晓认为“使”作为连词“是一个假借字,跟动词、名词、介词、词素的‘使’没有关系”[1]。这一断言缺乏充分的证据支持。徐丹[2]、张丽丽[10]、郑丽[11]和陈丽、马贝加[12]都论证了“使”由使役动词发展成为连词的过程,充分表明了“使”的连词义跟动词义是一脉相承的。

(二)现代汉语中“使”的意义

《现代汉语词典》(第6版)中对“使”的注释共分5个义项:1.派遣;支使。2.使用。3.让;致使。4.奉使命办事的人。5.假使;假如。其中1、2、3标注为动词,4是语素义,5是书面语色彩的连词[16]1183。实际上,“使”的“派遣、支使”义在当代汉语中也已经不是词义。李菊先认为鲁迅《藤野先生》中的“他使助手来叫我了。”用在留学生汉语教材中已经不合适了,原因就是当下的“使”已经没有这种用法了[17]。李大忠也怀疑这种用法的合法性[18]。孟琮等所编的《汉语动词用法词典》在解释动词“使”时没有立“派遣、支使”的义项[19]333。徐丹指出:“‘使’字最初有‘使用’义,也有‘派遣’义。”“‘使用’义在今天的汉语中还保留着,但是‘派遣’义却完全虚化并且消失了”[2]231。张丽丽指出:“现代汉语‘使’字句没有使役用法。”[3]

从《现代汉语词典》(第6版)的释义来看,“使”在古代汉语中出现的义项到了现代汉语中大部分已经不常用了,“使”在现代汉语中并未产生新的义项。

三、“使”的语义泛化与虚化

随着时代的发展,某一动词的组配功能有可能逐渐增强,而组配功能的增强既是词义泛化的具体表现,也是词义泛化的结果。词义泛化又为词义虚化提供了条件,泛化与搭配范围的扩大紧密相关,虚化则与句法环境、认知心理等密切关联。句法位置和组合关系的改变是词汇语法化的重要诱因。一个动词,当它不是句子的主要动词时,其动词性就会减弱,达到一定程度便会导致虚化,甚至发展为虚词[20]。本义为“派遣、驱使”的“使”在语义演变和语法化过程中,既有泛化现象又有虚化现象。在“使”的15个义项中,前13个义项所表达的意义都是较为实在的语义,要么表示动作,要么表示事物。义项14表达的已不是一个具体的动作和事物,徐丹认为此种意义的“使”是一个语法词[2]232,张静[21]107、范晓[1]等则直接将它定性为介词。义项15表达的是连词义。实词义的发展是语义泛化的表现和结果,而虚词义的产生则是语义虚化的表现和结果。下面,我们就来具体分析“使”的语义泛化和虚化过程。

(一)“使”的语义泛化

1.派遣;驱使→命令

甲骨卜辞中“使”字用例表达的多是上级派遣、驱使下级到某处做事,如例(1)和例(2)。在现实中,派遣、驱使事件是一个复杂事件,至少可以分为四个子事件:上级下达指示(事件1)+下级接受上级的指示(事件2)+下级前往某处(事件3)+下级执行上级的指示(事件4)。事件1——命令事件是派遣、驱使事件的起点,是推动事件链中其他事件产生的动力,很容易成为焦点。如果“使”在运用中侧重表达事件1,弱化其他事件的表达,从而也就发展出“命令”义。如例(3)和例(4)。

(1)贞:我三史使人。贞:我三史不其使人。贞:画使人。贞:画不其使人。(《甲骨文合集》822)

(2)贞:我使灾缶。(《甲骨文合集》6834正)

(3)虞舜侧微,尧闻之聪明,将使嗣位,历试诸难,作《舜典》。(《尚书·舜典》)

(4)子般怒,使鞭之。(《左传·庄公三十二年》)

2.派遣;驱使→出使

张丽丽指出:“先秦时期……最常见的使役概念是‘派遣(使者)’,因此所搭配的谓语多半是出使他国的一些外交活动。”[3]在这样的用例中,派遣、驱使事件具体化为上级派遣下级前往他国执行外交任务,事件4也就具体化为了出使事件。事件4的完成标志着整个派遣、驱使事件的完成,所以,事件4很容易成为语义认知的焦点。“使”一旦侧重表达事件4,那么“出使”义也就发展出来了。如:

(5)使于四方,不辱使命。(《论语·子路》)

(6)是时屈原既疏,不复在位,使于齐。(《史记·屈原贾生列传》)

3.派遣;驱使→委派;委任

由于官僚体制的存在,上级在派遣、驱使下级完成某项任务时,往往会委任下级一个官职,这也就造成派遣、驱使事件中又多出一个上级委任下级官职的子事件,加入该子事件的派遣、驱使事件,实际上也就变成了一个委派事件,“使”的“委派”义也就发展出来了;而如果将“使”的语义聚焦在表达该子事件上,弱化其他子事件的表达,那么“使”也就发展出了“委任”义。如:

(7)齐侯使敬仲为卿。(《左传·庄公三十二年》)

(8)桓公自莒反于齐,使鲍叔为宰。(《国语·齐语》)

4.派遣;驱使→役使;使唤

在派遣、驱使事件中有一个客观事实,即上级役使、使唤了下级。如果关注的焦点放在这一事实上,那么“使”也就引申出了“役使、使唤”义。如:

(9)节用以爱人,使民以时。(《论语·学而》)

(10)代之既薄,使之又苦。(韩愈《论淮西事宜状》)

5.命令→容许;任凭

如果命令某人去做某事,前提是容许某人做事,也就容许某人凭借自己的能力去做事,所以,“使”可以在“命令”义的基础上发展出“容许、任凭”义。如:

(11)使疾其民,以盈共贯。(《左传·宣公六年》)

(12)将使鳖长而后食之。(《国语·鲁语下》)

6.出使→使臣;使节;使者

由表示动作引申为表示施动者是动词语义发展的常见现象[22]75,“使”由表示“出使”发展出“使臣、使节、使者”义符合这一语义引申规律。如:

(13)兵交,使在其间可也。(《左传·成公九年》)

(14)寻盟未退,而鲁伐莒,渎齐盟,请戮其使。(《左传·昭公元年》)

7.出使→使命

如果语义聚焦在出使事件中使者所执行的任务上,那么“使”在“出使”义上就可以进一步引申出“使命”义。如:

(15)以君命越疆而使,未致使而私饮酒。(《左传·定公六年》)

(16)愿大王少假借之,使得毕使于前。(《史记·刺客列传》)

8.役使;使唤→仆役

在役使、使唤事件中,如果语义聚焦到役使、使唤的对象,那么“使”就可以进一步发展出“仆役”义。如:

(17)厮、徒、牧、圉、侍、御、仆、从、扈、养……使也。(《广雅·释诂》)

(18)(夫人)御僮使,治居第生产,皆有条序。(韩愈《息国夫人墓志铭》)

对照“牧”“御”“养”等能够发展出“仆役”义这样的语义发展事实,我们也就不难理解“使”由“役使、使唤”义可以发展出“仆役”义。它们遵循着共同的语义发展轨迹:语义焦点由动作转移到动作对象上。

9.役使;使唤→使用;运用

役使、使唤某人,也就是使用某人,而一旦役使、使唤的对象由人扩展到物,那么“使用、运用”的意义也就更为明显。如:

(19)如今浮梁刘官人,有三千引茶,又标致,又肯使钱。(《青衫泪·第二折》)

(20)我见他如此撒漫使钱,道他家中必然富饶,故有嫁他之意。(《二刻拍案惊奇·卷十二》)

10.使用;运用→耍弄

如果某人不正当地使用、运用某物,或者在外人看来,使用、运用得不正当、不应当、不娴熟等,那么所谓的“使用、运用”也就成了“耍弄”。“使”由“使用、运用”义发展出“耍弄”义。如:

(21)这并不是他使心眼,而是他估量目前的做法八成要受批评,免得好像他告区长的状。(柳青《铜墙铁壁》)

(22)这个人是个使棒的,姓李名贵,浑名叫做山东夜叉。(《清平山堂话本·杨温拦路虎传》)

11.使用;运用→放纵

如果过度地、不加节制地“使用、运用”某物,也就变成了“放纵”。“使”由“使用、运用”义发展出“放纵”义。如:

(23)盼性愚戇,使酒,因醉乘马入殿门,为有司所劾。(《南史·柳盼传》

(24)(他)一个人悄悄地想,想着她小时垂着两条小辫在家中使性子。(丁玲《团聚》)

12.使用;运用→做引起对方注意的动作或表情

使用、运用某物往往是想达到某种目的,如果使用、运用的对象由具体物体扩大到抽象事物(如“表情”等)或动作行为上,而达到的目的是为了引起对方的注意,那么“使”也就由“使用、运用”义发展出了“做引起对方注意的动作或表情”义。如:

(25)因向妇人使手势,妇人就知西门庆来了。(《金瓶梅词话·第四回》)

(26)他对严季真使了个眼色,严季真会意地点着头。(茅盾《锻炼》)

13.委任;委派→官名

在官僚体制下,上级委任、委派下级担任某项职务去从事相关工作,往往要设置一个官职名称,而这个官职是因受使而得,基于这种关联,人们通过关联性思维用“使”来给官职命名,使得“使”发展出表达“官名”的意义,“节度使、转运使、通政使、布政使、按察使”等官名也就由此产生。这种由表示动作引申为表示动作结果的词义发展轨迹,也是动词语义发展的一种常见现象[22]74。

(二)“使”的语义虚化

1.“以致、致使、使得”义的产生

对于“使”的“以致、致使、使得”义产生过程,已有研究的结果不尽相同。范晓认为“使”的“以致、致使、使得”义的产生轨迹如下:“命令→委任、委派→派遣、差遣、差使→支使、使唤”,“派遣、差遣、支使→促使→让、叫”,“促使、让、叫→以致、致使、使得”。然而,我们通过分析该文中的例句,并结合徐丹、张丽丽、刘文正等人的研究,发现其所认为表“促使”义和“叫、让”义的“使”均可分析为表“以致、致使、使得”义。徐丹认为“使”的“致使”义是在“派遣”义的基础上发展出来的,张丽丽认为是在“使役”义的基础上发展出来的,而其所说的“使役”包括“命令、派遣、差遣、差使”等意义,郑丽认为是在“命令”义基础上发展出来的,陈丽、马贝加认为是在“使令”义的基础上发展出来的。综合上述研究成果,我们可以看出“使”的“致使”义应该是在可统称为“使役”的“派遣、驱使、命令、容许、任凭”义的基础上发展而来的。

虽然学界对“使”表“以致、致使、使得”义时是动词还是介词存在争议,但还是较一致认为“使”由表示具体动作(“使役”)发展出“以致、致使、使得”义,意义明显由实变虚。因为“比较使役和致使两类用法,后者的虚化程度要来得高,这可从两个现象看出。首先,意义越空泛,虚化程度越高。使役用法中的使役动词还带有具体的使役动作概念,像命令、指示、吩咐、允许等,但是致使用法中的使役动词并没有具体动作义,只有抽象的致使概念。其次,搭配限制越小,虚化程度越高。在搭配上,使役用法的限制要来得大:主使者和受使者都必须是人,整个事件是主使者有意达成的,而且在使役结构中的子事件‘NP2+VP2’就下达命令当时是尚未发生的”[3]。

“使”由表示具体动作虚化出“以致、致使、使得”义的条件又是什么呢?徐丹认为有两个,一是在“NP1+使+NP2+VP2”句式中“主要动词不再表达动作意义或动作意义大大减弱”,二是“使”字句中主语“自主性”的消失[2]。张丽丽认为:“在使役用法中使役动词本身意义先泛化,然后由于搭配了允许多重理解的谓语,使役动词发展出抽象的致使概念。”[3]两位学者都指出,“使”的“动作”义素脱落是其虚化出“以致、致使、使得”义的重要条件。

那又是什么条件造成“使”的“动作”义素脱落呢?我们在上文已经指出,虚化与句法环境、认知心理等密切关联。从句法环境上来看,“NP1+使+NP2+VP2”句式中“NP2+VP2”抽出来是一个主谓句,它的独立性强,又处于整个句式中的后面。从句子表义信息的分布特点来看,句子的语义焦点一般落在句子的后面,也就是说,相对于“使”,VP2是句子聚焦的动作行为,这也就造成了“使”的“动作”义素脱落,最终简化到只为出现VP2所表动作提供背景信息。

2.“使”虚化为假设连词的条件与轨迹

徐丹、张丽丽、陈丽和马贝加等都认同“使”是在“以致、致使、使得”义的基础上进一步虚化为假设连词的。徐丹认为大致的演变轨迹是“派遣→使动→假设”,张丽丽认为是“使役→致使→假设”,陈丽、马贝加认为是“使令→致使→假设”。“使”发展出“以致、致使、使得”义,“动作”义素脱落,意义虚化,在此基础上进一步虚化为假设连词,是符合语法化的基本规律的——“一般来说,意义具体、实在的义位很难发生语法化,而比较抽象、不太实在的义位则较容易发生语法化”[23]111-112。

而要虚化为假设连词,“使”首先要得到假设连词出现的语法环境,创造出对句法结构进行重新分析的条件。假设连词一般出现在句首,所以,必须先有表达“以致、致使、使得”义的“使”出现在句首的用例。检索历史文献,不难发现这样的用例。如:

(27)栾武子欲报楚,韩献子曰:“无庸,使重其罪,民将叛之。无民,孰战?”(《左传·成公二十七年》)

(28)先王恶其乱也,故制礼义以分之,使有贫富贵贱之等,足以相兼临者,是养天下之本也。(《荀子·王制》)

(29)今使民离实学伪,非所以视民也,为后世虑,不如休之。难治也。(《庄子·列御寇》)

然而,“使”要虚化为连词,仅仅拥有处于句首的语法环境还是不够的,还要获得对句法结构进行重新分析的可能。如果一个句法结构能够被重新分析,也就说明它既可以分析成甲种结构又可出分析成乙种结构。对于句首出现“使”的结构来说,它要拥有既可分析为使动结构也可分析为假设条件分句的两可性。而如果想拥有分析为假设条件分句的可能性,则其后续句必须是判断句或评议句,因为“‘使’进入判断或评议句。虽然句中的‘使’还是泛义动词,但整个句子的主观假定色彩很浓,进入评议句是‘使’从泛义动词向假设连词发展的过渡阶段”[12]。例(30)和例(31)中,“使”字分句的后续句分别是判断句和评议句,从而获得了重新分析的可能。

“使”在获得重新分析的条件后,进一步发展成只能分析为假设连词,最终完成了虚化为假设连词的过程。如:

(30)使道而可献,则人莫不献之于其君;使道而可进,则人莫不进之于其亲;使道而可以告人,则人莫不告其兄弟;使道而可以与人,则人莫不与其子孙。(《庄子·外篇·天运》)

(31)使燕王内憎其民而外爱鲁人,则燕不用而鲁不附。(《韩非子·用人》)

四、结论

词义在发展中一般按照思维中的联想规律顺着关联性和相似性联系两个方向形成新义[22]73。通过上文的分析,我们可以看出,“使”的词义正是按照这样的联想规律不断泛化,并最终失去词汇意义,在语句中变成了只具有语法意义的虚词。其语义演变和语法化轨迹可以大致概括如下:

参考文献

[1]范晓.试论“使”词义的演变及语法化问题[J].语言研究集刊,2005,(2):133-152.

[2]徐丹.“使”字句的演变——兼谈“使”字的语法化[C]//吴福祥,等.语法化与语法研究(一).北京:商务印书馆,2003.

[3]张丽丽.从使役到致使[J].台湾大学文史哲学报,2005,(62):119-152.

[4]刘文正.使令动词“使”在先秦到东汉的发展[J].东方语言学,2011,(9):185-194.

[5]曹晋.“使令句”从上古汉语到中古汉语的变化[J].语言科学,2011,(6):602-617.

[6]王云五.丛书集成初编·虚字说、经传释词[M].北京:商务印书馆,1939.

[7]蓝鹰.上古单音连词考原:从逻辑义类角度的考察[J].当代电大,1990,(2):18-19.

[8]解惠全.谈实词的虚化[C]//吴福祥.汉语语法化研究.北京:商务印书馆,2005.

[9]洪波.论汉语实词虚化的机制[C]//吴福祥.汉语语法化研究.北京:商务印书馆,2005.

[10]张丽丽.从使役到条件[J].台湾大学文史哲学报,2006,(65):1-38.

[11]郑丽.古汉语假设连词“使”的来源及虚化过程[J].南京林业大学学报,2008,(2):86-89.

[12]陈丽,马贝加.假设连词“使”的语法化动因[J].温州大学学报,2009,(4):61-66.

[13]许慎.说文解字[Z].北京:中华书局,1963.

[14]刘文正.汉语兼语动词产生于殷商说质疑[J].湖南师范大学社会科学学报,2014,(6):140-145.

[15]郭沫若.甲骨文合集[M]. 北京:中华书局,1982.

[16]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第6版)[K].北京:商务印书馆,2012.

[17]李菊先.关于中、高级对外汉语教材的思考[J].世界汉语教学,1992,(4):296-300.

[18]李大忠.“使”字兼语句偏误分析[J].世界汉语教学,1996,(1):76-79.

[19]孟琮.汉语动词用法词典[K].北京:商务印书馆,1999.

[20]赵日新.“做”的语法化[J].语言教学与研究,2013,(6):46-54.

[21]张静.新编现代汉语(上)[M].上海:上海教育出版社,1980.

[22]符淮青.现代汉语词汇[M].北京:北京大学出版社, 2004.

[23]刘坚,曹广顺,吴福祥.论诱发汉语词汇语法化的若干因素[C]//吴福祥.汉语语法化研究.北京:商务印书馆,2005.

(责任编辑:蔡宇宏)

收稿日期:2016-02-25

基金项目:国家社科基金项目(13BYY110)

作者简介:刘振平(1979—),男,河南正阳人,语言学博士,校特聘教授,主要从事汉语语法、语音与汉语国际教育研究。

中图分类号:H14

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2016)03-0112-05