方位对举构式形义刍议

黄 婧

(信阳师范学院 传媒学院,河南 信阳 464000)

·语言学研究·

方位对举构式形义刍议

黄婧

(信阳师范学院 传媒学院,河南 信阳 464000)

摘要:方位对举四字格(“XAYB”类与“AXBY”类格式)是现代汉语中的习用结构。为进一步明确该结构的形义特点,本文提出了方位对举构式这一概念。结合语料分析,发现该构式具备两类组形机制和两大核心构式义,在此基础上从组形和表义方面对方位对举构式的成活条件做出进一步界定。

关键词:方位对举构式;组形机制;构式义

方位对举四字格是现代汉语中常用且能产性较高的一类结构,如“房前屋后”“东拼西凑”“走南闯北”“忙里忙外”等。按方位词对出现位置不同,分为“AXBY”(南来北往)和“XAYB”(走南闯北)两类。其中,“A/B”为常用单音节方位词对,包括“东、西”“南、北”“前、后”“左、右”“上、下”“里、外”,构成封闭的方位词对集合;“X、Y”通常取单音节动词、名词,多为同义词或近义词。结构内部成分聚合性高,表义并非内部构成成分各自语义的简单加和,往往具有独立于词汇义的格式义。

前人有关该类四字格的研究主要有形式研究,如张斌[1]的类固定短语说、周荐[2][3][4]的待嵌结构说、李宇明[5]的复叠说、邵敬敏[6]的框式结构说等,还有方经民[7]、景波[8]、杨平[9]等针对认知角度的研究和孟祥英[10]、李艳华[11]、王子艺[12]等针对单个常用结构的研究。尽管如此,仍有一些问题值得继续探讨,如,各家认同的该类四字格的整体意义到底是什么?如何界定这类结构更有利于体现其组形和表义的双重整体性?怎样运用此类结构的形义特征规律帮助汉语学习者更好地理解和识记这些习用语,并类推出合格的、符合语境的新语汇用于交际?这些都是本文试图探讨的内容①。

一、方位对举四字格与构式

在实际运用中,方位对举四字格在组形和表意方面往往具有超线性特征。如“跑上跑下”:

(1)无法跑5公里武装越野,他们就顺着楼梯跑上跑下,增强体能。(新华社2004年12月16日新闻报道)

(2)妈坐在高干门诊室外的轮椅上,病恹恹地、愁容满面地看着我跑上跑下地奔忙。(张洁《世界上最疼我的那个人去了》)

从形式上看,“跑上跑下”似乎是两个动补结构构成的联合短语,但实际上,结构内部成分聚合性较普通短语强,“跑上”与“跑下”间并不能加“和”“或”等;从表义上看,其意义并非“跑”与“上、下”的横向线性加和,它在语境中体现出鲜明的描写性,结构整体表现出“跑”这一动作来回往复的情态。而这种组形和表义上体现出的鲜明的整体性正是方位对举四字格的共性特征,这也使该结构能以整体形式充当语法成分,不仅单独做主语、谓语等,而且部分结构可加“地”做状语,或可加“的”做定语。这种用法相当普遍,如:

(3)一到家,本想给家里一个惊喜的孙凌静立即开始楼上楼下、屋里屋外地找母亲,却遭到父亲的训斥……(人民日报1995年11月22日第三版)

(4)我天南海北地走,一定能为您买到那种有黑色大理石花纹的扣子。(毕淑敏《女人之约》)

(5)废物是得铲除的,于是寻了一点小事便把五十年来的跑里跑外的老哥哥赶走了。(臧克家《老哥哥》)

(6)就连一些走南闯北的老工人,也担心搞不成再把老命搁在这里!(1994年《报刊精选》01)

(7)她东张西望地寻找一间小屋,当年她曾天天钻在里面做油品乳化的试验。(1994年《报刊精选》03)

具体说来,例(3)(4)中“X、Y”为名词时,方位词表义呈现出泛化趋势,如“楼上楼下”“屋里屋外”“天南海北”不仅指“上、下”“里、外”“南、北”一对方向,更涵盖了人的行动所能及的全部区域;例(5)(6)(7)中“X、Y”为动词时,方位词表义虚化,动词义凸显,在整体表义上似乎体现出了动量的增加,有种“来回往复”之感,而这是动词单独使用或叠用时所不具备的。显然,无论是语义虚化、泛化还是增值,这些意义并非结构成分本身所有,而是语素进入结构和语境后才产生的,因此形成了方位对举四字格独特的语义配置方式。按照Goldberg[13]对构式的定义,我们可以将其认定为“方位对举构式”。

同理,“东瞅瞅西看看”“左耳朵进右耳朵出”“东一榔头西一棒槌”“前不着村后不着店”等多字结构也都具备上述特征,均可认定为四字方位对举构式的变体,也属于方位对举构式范畴。但是,并非所有含有对举方位词对的结构都可归为方位对举构式,如“里应外合”中方位词实指从方位范畴转指实物范畴(“里/外”分别指里面的人和外面的人),也并不具备上述构式义,因此不属于本文讨论的内容,类似的还有“上行下效”“欺上瞒下”“吃里爬外”等。

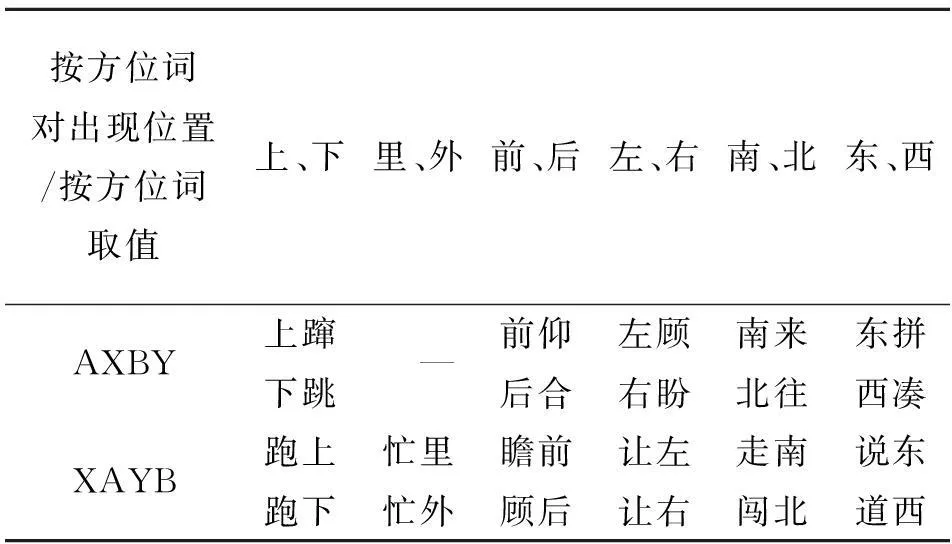

按方位词对出现位置不同,方位对举构式可分为“XAYB”型和“AXBY”型两种子构式。将方位对举构式中的方位词对“A_B”作为不变项,两类子构式又可按方位词取值不同划分出6个下位构式,具体分类如表1:

表1 方位对举构式下位构式分类

在该构式系统中,各下位构式之间因方位词认知特点和语义特征不同而各具个性,下位范畴内部又具有明显共性和联系,如“前、后”“左、右”为相对方位词,以人的主观感受为参照,因此该类子构式中方位词虚化程度一般较弱,表义较为实在;而“南、北”为绝对方位词,与“南、北”搭配的“X、Y”常常是宏观的空间概念,边界明显,或本身能够指涉或支配较大的空间和庞大的事物,故含有“南、北”这一方位词对的结构中方位词泛化和虚化均较为明显。

二、方位对举构式的组形分析

就该类结构的组形方式,占云芬[14]认为“A前B后”结构为“A前”和“B后”联合并列的结果,因此“思前想后”“跑前跑后”是并列的动词结构,“锅前灶后”“楼前舍后”是并列的名词结构,“A前”“B后”之间往往可以加“和”“及”“并”等表并列关系的连词。而实际上,将“锅前灶后”“楼前舍后”拆成两个并列的名词短语结构,尚且能够理解;若将“思前想后”“跑前跑后”拆分成“思前”“想后”和“跑前”“跑后”,显然拆分后的动词结构无法成活,更不用说组成新的短语了。占云芬的分析不无可取之处,但也不能以联合结构一概而论。

李宇明[5]先生曾在论及“复叠与语貌”时认为,“跑前跑后”“跑上跑下”“东翻西翻”“东一句西一句”为复叠成分“跑”“翻”“一句”分别带上“前、后”“上、下”“东、西”等形成的“AXAY”和“XAYA”间接复叠结构。笔者赞同这一观点。但间接复叠结构这一说法似乎只限于解释同字相叠的方位对举构式成员的构成机制,而当A1、A2为同义词或近义词时,如“东奔西走”“思前想后”“左顾右盼”“东一榔头西一棒槌”等,它们同样具备与间接复叠结构相近的表义模式和使用规则,但却很难用间接复叠结构来界定。

一般说来,单纯方位词联合对举后形成的“上下”“里外”“东西”“南北”“前后”“左右”为合成方位词[15]272,但同时具备可离散性,可插入成分“X、Y”,构成“XAYB”或“AXBY”方位短语。插入成分越多越复杂,结构的离散性也就越强。基于这种特性,本文将此类间隔出现的方位对举模块统称为“对举方位槽”②。方位对举构式正是将语义核心词“X、Y”嵌合③进入“A_B”对举方位槽而形成的。如此,既能解释“跑前跑后”这样的间接复叠结构的组形方式,又能说明“思前想后”“东一榔头西一棒槌”这样的非复叠和多字方位对举结构的构成机制。

一是根据进入结构的“X、Y”词性不同,方位对举构式内部组形方式又分为两种。

当X、Y为名词,此时多为“XAYB”型联合短语。短语按照“基本两分、两两拼合”的组合方式,方位词按日常习惯顺序(如先“上”后“下”,先“前”后“后”等)线性排列,形成新短语。当语境变换,前后两项拆分后常常可单独使用,如房前屋后、楼上楼下、台上台下、村里村外、台前幕后等。以“楼上楼下”为例,其组形公式为(文中以“+”表拼合,下同):

(X+A)+(Y+B)→XAYB

(楼+上)+(楼+下)→楼上楼下

二是当X、Y为动词,“XAYB”和“AXBY”两型均为“嵌合”组形方式。对举方位槽“A_B”为不变项,可凝固构式义并基本确定短语形式;“X、Y”为可变项,按照同义或近义的原则取值并嵌入对举方位槽,并赋予该结构核心意义。其组形公式为(文中以“×”表嵌合,下同):

_A_B × X、Y→XAYB ;A_B_ × X、Y→AXBY

这一类结构数量较多,如东奔西跑、瞻前顾后、走南闯北、跑上跑下等。

奔、跑×东_西_→东奔西跑

瞻、顾×_前_后→瞻前顾后

走、闯×_南_北→走南闯北

跑×_上_下→跑上跑下

以上两种组形方式同样适用于方位对举构式的多字变体,如:

(8)这里的住房十分简陋,不少还是铁皮的,东一簇西一堆,布局杂乱无章,想象得出当初也只是临时搭个栖身之处而已。(程乃姗《落花有意流水无情—游香港调景岭有感》)

(9)睡不着,总是东想想西想想的。(百度)

(10)农民虽有养蚕经验,但总是前怕狼后怕虎,赚个零花钱就满足了。(人民日报1993年8月27日第8版)

(11)在这前不着村后不着店的地方,到哪里去寻找援助呢?(人民日报1996年1月7日第3版)

(12)事实可不简单,我东找圆规,西借三角板。(王桂芹《不骄傲, 继续前进》)

这些方位对举构式多字变体往往内部结构松散、灵活性强,基本属于语的范畴,在组形方式上为“先拼合,后嵌合”,以“东找圆规,西借三角板”为例:

(找+圆规)、(借+三角板)×东_西_→东找圆规西借三角板

其他短语可以此类推。也正是这种依赖不变项和可变项组形和表义模式,使得使用者可根据典型构式成员通过“抽取—替换”的方式生成临时变体。如:

(13)他端着碗停止吃饭,歪着头笑着,左瞅瞅右看看。(梁斌《红旗谱》)

(14)但蜻蜓、苍蝇的眼睛却能随颈部自由转动,所以它们能够瞻前察后,环顾左右。(《中国儿童百科全书》)

(15)从前每年腊月,小户人家都是债主围门,东挪西借过不了年,如今每年腊月,都能安心到冬学里上课,到剧团里排戏,哪还有一家过不了年的?(赵树理《李家庄的变迁》)

(16)河源市的各级领导人,为了筹措建设资金,经常主动出击,跑南闯北,争取支持,以诚感人。(1994年《报刊精选》04)

例(13)至(16)中的“左瞅瞅右看看”“瞻前察后”“东挪西借”“跑南闯北”分别为“左顾右盼”“瞻前顾后”“东拼西凑”和“走南闯北”四个典型构式的临时变体④。临时变体依附于语境而存在,这些临时变体体现了方位对举构式在组形和表义上的灵活多样性,也反过来佐证了以上组形模式的可行性。这也为将汉语作为第二语言的学习者提供了可靠的可借鉴规则和类推方法。

三、方位对举构式意义分析

方位对举构式的构式义可从量的角度进行描述,主要表现为动量的叠加和数量的增大。根据构式中“X、Y”与对举方位槽“A_B”的取值不同,方位对举构式的核心构式义大致可分为两类。

一是表动量的叠加,表现为表动作“持续”的体意义与“反复”的态意义。这种构式义普遍存在于“X、Y”为动词的动词性方位对举构式成员中。

当动词“X、Y”(主要是动作动词和心理动词)插入对举方位槽“A_B”时,其原先表示动作趋向和位移的实指意义趋于虚化,甚至完全消失。此时,动词的意义是整个构式的核心意义,而对举方位槽则与动词相互作用,使构式获得了“反复、持续”的状态义,这种意义凝固于此类动词性构式中并不轻易消失。如:

(17)他思前想后,越想越糊涂。(老舍《牛天赐传》)

(18)他走南闯北,见过世面,学会了保持冷静。(老舍《鼓书艺人》)

(19)在充分考虑市场承受能力的前提下,审时度势,瞻前顾后,循序渐进。(人民日报,1998年1月18日第2版)

(20)松本小队长急得像热锅上的蚂蚁,在碉堡里跑上跑下,没有一点办法。(马峰《吕梁英雄传》)

例(17)至例(20)中的“想”“顾”“走”“跑”为持续性动词,持续性动词大多也是自主动词,故其语义上能表示有意识的、能自由支配的行为[16]90,这些动词进入构式后也使构式获得了“持续”的体意义。事实上,一方面能够进入该构式的“X、Y”动词大多为持续性动词。此时,构式中的方位词义虚化,消泯了构式中动词的方向性,“前、后”“南、北”“上、下”不过是通过方向虚化来强化动作“持续、反复”的行使状态。从相似性的角度来看,“上/下”“前/后”“里/外”等在结构中可以看作一种语缀,具有延时的作用,表明动作除了反复还具有持续的特征。

另一方面,认知语言学认为,语言结构有时会直接映照人的概念结构,而不仅仅是体现概念结构[17]36。当“X、Y”为同字相叠或为近义动词时(如“思前想后”中的“思”和“想”),构式通过动词的重复来表现现实动作的重复,同时运用动作行使的部分空间代指整体空间,使构式获得表动作“反复、量大”的态意义。

二是表数量和范围的增大,表现为空间“周遍”义。这种构式义普遍存在于“X、Y”为名词的名词性方位对举构式成员中。

一旦生成方位对举构式,构式中的反义方位词对的实指功能弱化,也不再单指某个方向,往往以构式中的“X、Y”或该空间中的某物为参照,从实指单个方向泛化代指“X、Y”周围的所有方向甚至整个空间,进而使构式产生空间“周遍”义,如:

(21)于是,左邻右舍听说来了一个天生的人,都来探望,把白哩家围得水泄不通。(李文澄《努尔哈赤》)

(22)也幸亏有小卫这样知情识趣的朋友来陪我天南地北一番,否则更闷死人。(亦舒《香雪海》)

例(21)中,“左邻右舍”也并非仅指“左边和右边的邻居”,“左、右”泛指“四周”的“邻、舍”。例(22)中,“天南地北”并非指“天之南地之北”,而是以“天、地”为参照,“南、北”泛指包括天地的“整个空间”。类似的,“鞍前马后”以“鞍、马”“前、后”喻“人的周围”,“房前屋后”“村里村外”分别指以“房、屋”“村”为参照的“周边”范围。

其中,有一类较为特殊,它们所表示的“周遍”义不需要参照物,往往指某物在空间上无规律地广泛分布,不是指“参照物的周围”,而是泛指“到处”,如“东一块西一块”“左一堆右一堆”“东一榔头西一棒槌”等。

另外,构式义的凸显程度还与构式内部聚合紧密程度密切相关。如同样具备空间“周遍”义,“房前屋后”与“走南闯北”两者在表义程度上就有明显不同。我们发现,实际上,在该构式内部存在着自由短语(如“房前屋后”)、类固定短语(如“忙里忙外”)、固定短语(如“走南闯北、声东击西”),构成格式连续统。构式义的凸显、虚化、泛化程度与构式整合度成正比。其中,自由短语整合度最低,相应地,其构式特性最弱,构式义显现程度就低;固定短语结构整合度高,其构式性质就更稳定,构式义也更明晰;类固定短语又在这些方面处于中间状态。因此,固定短语“走南闯北”所表示的空间“周遍”义要比“房前屋后”更强。

四、余论

以上我们对方位对举构式的内部系统构成、构式义和组形方式做了大致的分析和梳理,发现能够纳入方位对举构式范畴的结构至少需满足以下条件。

首先,结构中反义方位词“A、B”是否间隔出现构成方位对举槽“A_B”,名词“X、Y”与“A_B”是否为组合关系,动词“X、Y”与“A_B”是否为嵌合关系。若不然,则需要进一步甄别。

其次,如方位词间隔出现,判断方位词表义是否虚化或泛化,如“上行下效”“里应外合”就因方位词转喻后实指而不能纳入方位对举构式。

最后,结构是否具备“动作持续反复”或“周遍”义,“X、Y”是否可被替换生成新的结构,且保持原结构意义不变。

我们认同这样的观点:构式应当看作框架的具体化变体,或者框架的组成部分,而框架则把概念语义知识、句法知识和语用知识这三种主要知识储存在一起[18]286。本文以方位对举构式为例,将构式这一抽象框架拆解,分解出其语义特点、组形特点和相关的使用规则,使构式语法分析在形式分析方面得到助力,有助于我们更透彻地理解和把握该类结构,更能为汉语学习者学习此类结构提供形式化的标准和规范。

需要说明的是,方位对举构式的构式义的显露是进入结构的“X、Y”与方位对举槽“A_B”语义互动的结果。如进入该类构式的动词通常具有[+持续][+自主]等语义特征,而当进入结构的“X、Y”不具备这些语义特征时,受到对举方位槽“A_B”的影响和制约,要么结构不能成活,要么出现构式压制,词项通过转喻等方式调整后方能进入构式(如“售前售后”“会上会下”中方位词已经转喻指称时间范畴)。囿于篇幅,将另文对这种特殊现象做进一步研究。

注释:

①本文语料来自北京大学CCL语料库、国家语委现代汉语平衡语料库和百度等网站的有效语料。

②“槽”作为语法术语被使用,较早见于赵元任的《汉语口语语法》(商务印书馆1979年版):“语法是一类一类的形式出现或不出现在由别的类构成的框架或槽之中的。所有在这一点上行动一致的形式是同一个形式类的成员。”

③语言意义的构成有时是超线性的,语言表意是先组块然后才履行表义功能的。而这种组块语法思想又恰巧可以与构式语法强调整体一致性的理念相互印证。结构成分的组块基本方式主要有三类:拼合(如“文科”中的“文”与“科”)、扣合(如“工业”“农业”可扣合成“工农业”)与嵌合(如“中山南路”是“南”嵌在“中山路”中间构成的),详见萧国政《汉语语法研究论》,华中师范大学出版社2001年版,第45-50,58页。

④在北京大学CCL语料库中,这四组结构的使用频次依次为:左顾右盼(266),瞻前顾后(174),东拼西凑(143),走南闯北(350);左瞅瞅右看看(1),瞻前察后(1),东挪西借(48),跑南闯北(2)。可见,前一组较为常用,为典型成员;后一组明显使用频次较少,为临时变体。

参考文献:

[1]张斌.固定短语和类固定短语[J].世界汉语教学,1988,(2):65-67.

[2]周荐.论四字语和三字语[J].语文研究,1997,(4):26-31.

[3]周荐.双字组合与词典收条[J].中国语文,1999,(4):304-309.

[4]周荐.《现代汉语词典》中的待嵌格式[J].中国语文,2001,(6):550-554.

[5]李宇明.汉语复叠类型综论[J].汉语学报,2000,(1):1-8.

[6]邵敬敏.汉语框式结构说略[J].中国语文,2011,(3):218-227.

[7]方经民.论汉语空间方位参照认知过程中的基本策略[J].中国语文,1999,(1):12-20.

[8]景波.现代汉语反向方位词的不对称现象研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2012.

[9]杨平.动词重叠的基本意义[J].语言教学与研究,2003,(5):8-16.

[10]孟祥英.“左V1右V2”格式初探[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2008,53(4):90-94.

[11]李艳华.“东A西B”类格式的语法定位[J]. 世界汉语教学,2010,24(2):223-230.

[12]王子艺.类固定短语“X前X后”格式的多角度考察[D]. 上海:上海师范大学,2010.

[13]GOLDBERGAE.Construction:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:The University Chicago press ,1995.

[14]占云芬.类固定短语A前B后格式分析[J]. 牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2009,(1):53-56.

[15]邢福义,汪国胜.现代汉语[M].武汉:华中师范大学出版社,2003.

[16]马庆株.汉语动词和动词性结构[M].北京:北京大学出版社,2005.

[17]沈家煊.不对称与标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999.

[18][德]弗里德里希·温格瑞尔,汉斯·尤格·施密特.认知语言学导论[M].彭利贞,等,译.上海:复旦大学出版社,2009.

(责任编辑:韩大强)

收稿日期:2015-10-26;收修日期:2016-01-20

基金项目:2014年度校青年基金项目(2014-QN-013);教育部人文社科基金青年项目(12YJC740110)

作者简介:黄婧(1990—),女,河南信阳人,硕士,助教,主要从事汉语句法语义研究。

中图分类号:H0-06

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2016)03-0120-04