高强度人类活动对泉州湾滨海湿地环境的影响及其对策

叶 翔, 王爱军, 马 牧, 方建勇(国家海洋局第三海洋研究所, 福建 厦门 361005)

高强度人类活动对泉州湾滨海湿地环境的影响及其对策

叶 翔, 王爱军, 马 牧, 方建勇

(国家海洋局第三海洋研究所, 福建 厦门 361005)

由于滨海湿地丰富的资源和优越的环境, 人们对其进行了大规模的开发利用, 导致了滨海湿地的丧失与生态退化。滨海湿地位于陆地-海洋-大气相互作用最活跃的地带, 具有非常重要的生态意义。总结泉州湾滨海湿地水动力、地貌、生态、环境质量的特征, 分析围填海、养殖、污染物排放及人工生态工程等对滨海湿地的影响。结果表明, 随着社会经济的快速发展以及人类活动的显著增强, 泉州湾滨海湿地面积减小, 输水及输沙的路径和方式发生变化, 湿地环境质量显著下降, 生物多样性及生物量减少。为了实现泉州湾滨海湿地的可持续发展, 提出了如下对策: (1)加强围海造地的科学管理, 提倡新的围海造地方式; (2)开展海岸整治与生态修复, 建设特色湿地公园; (3)挖掘海洋文化特色, 发展生态旅游。本研究揭示高强度人类活动对滨海湿地环境的影响, 为开展滨海湿地研究、整治与修复, 为制定滨海湿地开发利用与保护对策提供科学依据。

滨海湿地; 人类活动; 围海造地; 海岸整治; 泉州湾

[Foundation: National Oceanic Administration's youth Marine Science Foundation, No.2012337; National Natural Science Foundation of China,No.41076035, No.41206048]

滨海湿地英文为“Coastal wetlands”, 也有人将其翻译为海岸带湿地或沿海湿地。一般认为, 滨海湿地是指低潮时水深浅于6 m的水域及其沿岸浸湿地带, 包括水深不超过6 m的永久水域、潮间带(或洪泛地带)和沿海低地等。然而, 由于海岸带地区等深线为6 m的范围难以确定, 在《海岸带调查技术规程》中, 将滨海湿地向海范围界定至0 m等深线附近。因此, 本文所述滨海湿地主要针对0 m等深线以上的潮间带区域。

滨海湿地既是特有的海洋国土资源, 也是陆地-海洋-大气相互作用最活跃的地带。滨海湿地还是全球环境变化的缓冲区, 被喻为“海洋之肾”, 具有涵养水源、净化环境、调节气候、维持生物多样性、拦截陆源物质、护岸减灾、防风等生态功能, 并且能够通过生物地球化学过程促进空气及C、H、S等关键元素的循环提高环境质量[1]。由于滨海湿地丰富的资源和优越的环境, 人们对其进行了大规模的开发利用, 导致了滨海湿地的丧失与生态退化。因此, 加强滨海湿地基础调查研究、合理开发利用和保护滨海湿地具有重要的现实意义。

泉州湾滨海湿地于1989年被亚洲湿地局(AWB)和世界自然基金会(WWF)列入《亚洲重要湿地名录》,2000年被正式列入《中国重要湿地名录》, 2003年经福建省政府批准建立泉州湾河口湿地省级自然保护区。近年来, 随着泉州市社会经济的快速发展, 泉州湾滨海湿地受到了越来越多的环境压力。研究表明, 泉州湾人类活动促进了滨海湿地的淤积, 减小了内湾的纳潮量和环境容量, 使得泉州湾内水质恶化, 部分海域沉积物污染较为严重, 导致生态系统结构发生了改变[2-4]。因此, 开展人类活动对泉州湾滨海湿地环境影响研究, 可以为制定滨海湿地开发利用与保护对策、开展滨海湿地整治与修复提供科学依据。

1 泉州湾滨海湿地环境特征

1.1 滨海湿地水动力及地貌特征

泉州湾位于福建东南沿海, 东北侧为惠安县,西北侧为泉州市, 西南侧为晋江市, 东南侧为石狮市, 湾口向东开敞。泉州湾潮汐形态系数为0.29, 属正规半日潮, 平均潮差4.27 m, 属强潮海湾; 潮流性质为正规半日潮流, 潮流运动表现为比较稳定的往复运动, 波浪作用相对较小。根据2006年在泉州湾南部滨海湿地开展的水动力观测结果[5], 光滩湿地近底层流速一般为5~30 cm/s, 落潮悬沙质量浓度平均为35.25 mg/L, 而上部的互花米草湿地近底层流速一般小于5 cm/s, 落潮悬沙质量浓度平均为47.73 mg/L。

泉州湾滨海湿地类型以潮滩为主, 伴有少量海滩和岩滩。根据2007年的调查结果[6], 泉州湾滨海湿地面积85.19 km2, 其中潮滩面积为69.92 km2, 占滨海湿地总面积82%, 分布于在整个内湾, 沉积物以粉砂和黏土为主, 砂含量很少; 上部发育互花米草、碱蓬、红树林等, 其中互花米草湿地面积约为9.43 km2, 红树林湿地面积为0.41 km2, 占潮间带面积0.48%; 海滩面积为13.03 km2, 占滨海湿地总面积的15%, 主要发育在张坂镇东峰村至崇武半岛沿岸、石湖至祥芝沿岸开敞海岸地区, 沉积物为中细砂; 岩滩面积为2.24 km2,仅占滨海湿地总面积3%, 分布在后渚、石湖、祥芝等基岩海岸地区。泉州湾滨海湿地现状分布见图1。

图1 泉州湾湿地分布现状图Fig. 1 Distribution of coastal wetland in the Quanzhou Bay

1.2 滨海湿地生态特征

统计结果显示, 泉州湾共有生物1 000多种, 包括浮游、游泳、底栖生物3大生态类群和其他不同温、盐属性的物种, 分布着红树林生态系、高潮区的滨海沙生植物生态系、海岸盐碱植物生态系和潮水沟生态系, 具有亚热带河口湾物种的典型性和代表性[7]。泉州湾有中华白海豚、中华鲟两种国家Ⅰ级保护物种。江豚、伪虎鲸、黄嘴白鹭等49种国家Ⅱ级保护的水生野生动物和鸟类, 福建省重点保护动物31种[8]。

泉州湾滨海湿地2005年10月调查结果显示[9], 共获得底栖生物18种, 其中多毛类5种, 软体动物7种,甲壳动物6种, 其中经济生物只有缢蛏一种; 数量上占优势的种类有托氏鲳螺、弧边招潮蟹、相手蟹、沙蚕等; 滨海湿地底栖生物量为11.59~34.97 g/m2, 平均为19.75 g/m2; 栖息密度为10~79个/m2, 平均为41个/m2;生物量和栖息密度具有明显的空间差异。

1.3 滨海湿地环境质量

根据2006年的调查分析结果[10], 泉州湾滨海湿地沉积物重金属污染物Pb、Cu、Zn、Cr的质量比分别为25.5~49.2, 4.9~71.2, 30.1~129.0和7.3~29.8 mg/kg,平均值分别为39.6, 34.0, 76.2和19.8 mg/kg, 并且在空间上表现为南部高于北部。不同湿地类型对重金属的富集程度差异较大。对比研究结果显示, 互花米草湿地内沉积物重金属含量高于光滩湿地; 在垂向上,互花米草湿地内重金属含量由表向底减小, 最高值出现在滩面以下10 cm深度处, 而光滩湿地中Pb含量由表向底增加, Cr、Cu、Zn含量由表向底降低[3]。

2 人类活动对滨海湿地环境的影响

2.1 湿地围垦对滨海湿地面积变化的影响

泉州地处闽南低山丘陵区, 可居住和开发平原陆地面积少。随着沿海地区经济发展, 土地资源稀缺与城市化的矛盾日益突出, 围填海成为解决沿海地区土地结构性短缺的主要方法。滨海湿地由于其特殊的地理位置及自然环境特征, 是围填海工程的首选区域。目前, 滨海湿地围垦作为一项重要的海洋工程, 已经成为泉州市向海洋拓展生存空间和生产空间的一种重要手段。统计结果显示[11], 截至2005年,泉州湾内已经建成的围填海工程面积为40.27 km2,其中1949~1979年为37.29 km2, 1980~2005年为2.80 km2, 另有少量为新中国成立前的围填海活动;2005年以来已经开展或正在开展的围填海活动的滨海湿地面积约为3.92 km2。滨海湿地经围填成陆后,1980年以前主要用于耕地, 如五一围垦中规划耕地面积占围垦总面积的80%以上; 1980年以来, 围垦面积较小, 主要用于水产养殖; 而2005年以来, 围垦活动明显加强, 主要用于工程建设, 如丰泽区新城建设、各级道路工程等。围海造地用途的变迁也说明了泉州市社会经济发展格局的变化, 同时也彰显出人类活动强度的不断增大、城市化水平显著提高。

滨海湿地围垦的直接影响是海湾纳潮量减少,原有的水沙输运格局发生改变。海图对比结果显示[2],20世纪70年代完成的洛阳江桥闸、凤屿南北堤、白沙围垦、五一围垦等, 导致洛阳江河口至秀涂一带海湾淤积严重, 原有水道严重萎缩, 大部分水道甚至已经消失; 1972~1979年间洛阳江平均淤积厚度为0.25 m, 1979~1983年间平均淤积厚度为0.09 m。

2.2 养殖活动对滨海湿地沉积环境的影响

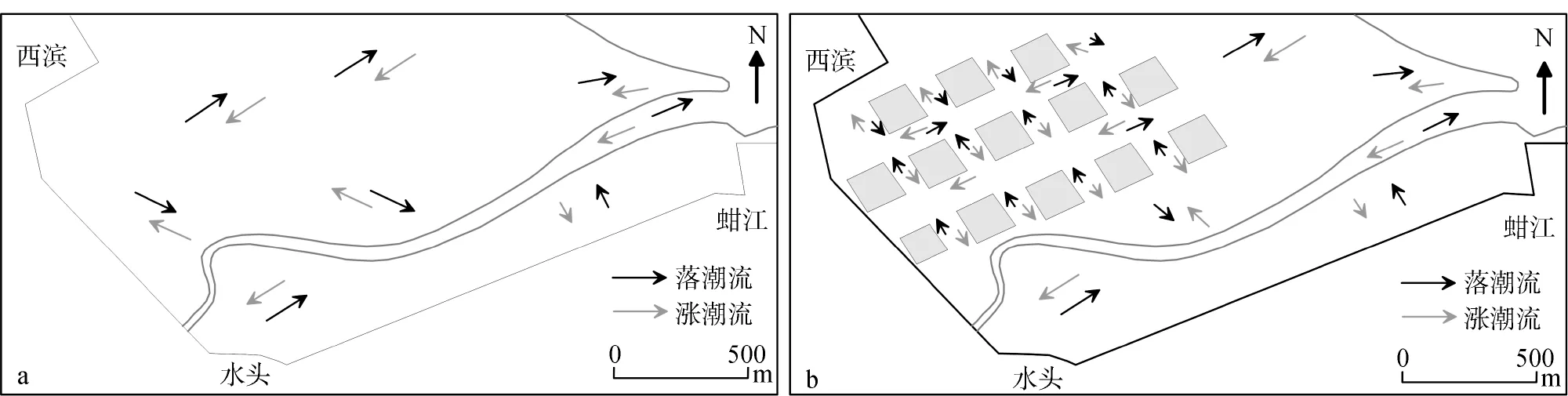

泉州湾南部晋江沿岸滨海湿地养殖规模非常大,并且是泉州湾唯一的经济物种——缢蛏的养殖基地。20世纪80年代以来, 在发展滩涂蛏苗养殖的驱动下,水头地区的潮间带从海堤附近到低潮线均被人为挖成槽-脊相间的格局, 槽底深度可达1 m以上, 有的槽-脊平行于海岸, 有的垂直于海岸。由于养殖沟槽的开挖完全破坏了潮滩涨潮流和落潮流的水沙输运路径和方式, 在涨落潮过程中, 这些沟槽起到了潮水沟的输水、输沙的作用, 本来由漫滩水流输运的沉积物现在通过沟槽被输运到潮间带中上部并在沟槽内沉积; 落潮流受到相邻沟槽落潮水流的顶托, 落潮流速减缓, 沉积到沟槽底部的沉积物无法被再悬浮带走而被圈闭在沟槽内, 使潮间带沟槽底部的淤积速率快速增大(图2), 其沉积速率可达到8~10 cm/a[12]。潮间带中上部由于严重淤积而失去了养殖蛏苗的场所,但并没有因此而受到人类活动干扰变少。每当落潮后, 大批人群走下潮滩赶小海, 在潮间带里挖掘蛏苗、沙蚕、贝类等。现场考察发现, 该地区潮间带滩面基本上均被挖掘过, 挖掘深度一般在30~50 cm;而粒度分析结果也表明, 泉州湾南岸潮间带中上部柱状沉积物在垂向上的变化较小, 各粒度参数在垂向上分布均一, 无规律性可寻[12]。

图2 槽-脊相间的潮间带地貌对涨落潮流的影响Fig. 2 Effect of ridge-trough geomorphology on inter-tidal, tidal flood, and ebb currents

2.3 污染物排放对滨海湿地环境质量的影响

重金属污染物主要是人类活动的产物。泉州市县域经济发达, 泉州湾南岸的晋江、石狮两市是全国著名的服装、鞋帽生产基地, 与之相关的印染、纺织、电镀等工业发达, 相关产业的污水通过晋江及南岸排污管道或明渠排入湾内; 而北岸的泉州市辖各区化工、港口工业发达, 加之大量城市生活污水也大多通过晋江排入湾内。对比1984年[13]和2004年[14]、2006年[3]的结果, 从1984年到2004年, Zn和Pb的含量递减, 这主要是由于20世纪90年代, 一些乡村五金手工加工业开始转型, 向服装加工业发展; 但自2004年开始, Zn、Pb、Cu和Cr的含量又开始上升, 这主要是由于近年来晋江流域许多工业污水和城市生活污水在没有经过净化的情况下直接排放到湾内引起的; 在泉州湾南岸水头地区, 互花米草湿地重金属含量高于光滩湿地, 这主要是由于近岸小河流排放的污染物被大量圈闭在互花米草湿地内。自1984年以来, 除了Zn以外其他重金属含量均降低,这主要是由于在泉州湾南岸沿海地区许多小的五金作坊仍然在从事生产, 石狮和晋江也在大力发展服装加工业, 这些工业产生的污水大都经过浦来港直接排放到水头地区的海域。在野外调查的过程中也发现, 经晋江与石狮交界处的水道排出的水体为黑色、具有很强的恶臭味的水体, 附近的沉积物也均为黑色、具有很强的恶臭味, 相关分析结果也表明该地区潮间带主要来源于污染物输入[3]。

泉州湾内湾原本水动力较弱, 与外海水的交换能力较差, 再加上泉州湾大规模的围垦基本上均在内湾, 进一步减小了内湾的纳潮量和环境容量, 污染物排放入海后不易稀释扩散, 致使泉州湾内湾水质恶化, 无机氮含量严重超标, 而表层沉积物中的硫化物及有机碳含量均明显增高[2]。此外, 随着泉州湾沿岸社会经济的快速发展, 人口逐渐向沿海地区聚集, 居民生活垃圾量显著增加, 各种有机物等污染物不断地排入海中, 致使湿地环境质量显著下降。

2.4 人工生态系统工程对滨海湿地环境的影响

泉州湾滨海湿地作为受人类活动影响最为显著的区域, 在20世纪50年代, 泉州市政府为加强海岸防护, 曾在惠安石任、庄兜、晋江前埔、水头等地大面积种植红树林, 分布范围大且大部分长势良好[15]。然而, 到20世纪80年代, 由于泉州湾开发强度加大,毁掉了大面积的红树林, 到2001年, 泉州湾红树林湿地面积仅有0.17 km2, 且大部分呈零星分布[6]; 到2007年, 随着洛阳江河口地区红树林湿地恢复工程的不断开展, 泉州湾红树林湿地面积增加到了0.41 km[6]。

随着人类活动强度的逐渐增强, 自然环境中深深地打上了人类活动的烙印。由于生物只能适应某些自然条件, 故在决定生态系统内种群结构时, 自然条件往往发挥着更重要的作用。由于围海工程改变了原有的水沙及营养盐输运格局, 同时也改变了海洋生物赖以生存的自然环境, 不仅导致围填海区域的生物损失殆尽, 还导致围填海工程附近海域的生物多样性及生物量普遍降低, 优势种和群落结构也发生改变。这一点不管在本次的浮游植物、浮游动物还是在底栖生物调查中都得出同样的结果[2]。此外, 围垦工程减少了海域纳潮量, 水流交换作用减弱, 从而促进了海底淤积和污染物聚集, 也改变了滨海湿地沉积物的组成, 进而可能会影响到缢蛏、牡蛎等滤食性贝类的养殖。

3 开发利用与保护对策

3.1 加强科学管理围海造地, 提倡新的围海造地方式

近年来, 围填海活动呈现出速度快、面积大、范围广的发展态势, 造成了海湾面积不断减少、岸线长度急剧萎缩、海岸景观严重破坏、渔业资源日益衰退、环境污染加剧、海洋防灾减灾能力降低等问题,引起了各级政府的高度重视和社会各界的广泛关注。在《泉州生态市建设“十二五”规划》中, 明确提出“科学编制填海造地规划, 科学合理布局填海建设项目, 严格限制湾内填海”。因此, 要根据泉州湾滨海湿地资源的分布状况、周边社会经济发展计划、耕地开发和保护的任务指标, 以及环境保护的要求,编制泉州湾滨海湿地围海造地总体规划, 统筹安排围垦建设项目; 对拟建围海造地项目进行环境影响评估时, 将河口、海岸、海洋作为一个整体进行统一考虑, 综合考虑围填海工程对海岸线和海岸生态环境的影响; 对围海造地建设总体规划进行战略性环境影响评价和区域性的建设用海规划统一论证。建立完善的技术体系和管理制度。包括规划和计划体系、围填海造地综合评价技术体系、围填海造地及海岸工程施工和营运综合损益分析以及公众、政府和议会议事和审批制度等。

然而, 为适应泉州市社会经济发展的需要, 向海拓展发展空间又是不得不采取的措施。为了减少围填海活动对滨海湿地生态环境的影响, 就需要采取新的围海造地模式。在《泉州生态市建设“十二五”规划》中提出的“引导鼓励湾外填海造地”措施一方面可以减少围海造地引起的滨海湿地退化, 另一方面可以更好地利用海洋空间资源, 是今后泉州地区围填海工程的优先选择方式。此外, 近年来在美国、日本等发达国家开展的人工岛建设是一种新的围海造地方式,该方式既有利于保护滨海湿地资源、增加岸线资源利用率、降低对海洋环境的损害, 又达到了围海造地的目的。目前泉州市规划建设的秀涂南港区人工岛项目已经通过了海洋环境影响评价和海域使用论证, 具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。因此, 人工岛模式的围海造地也是今后大力提倡的方式。

3.2 开展海岸整治与生态修复, 建设特色湿地公园

由于历史原因, 我国海域开发利用活动大多粗放、低效, 不少海岸和近岸海域的资源环境破坏严重,直接影响和制约了海岸和近岸海域的产业升级, 高品位、低耗能的新型海洋产业得不到合理的发展空间, 国家发展战略的部署和实施也得不到有效的空间保障。因此, 组织实施海岸带综合整治修复、合理配置海域资源、规范海洋开发秩序已经成为今后我国海洋开发利用综合管理的重点内容, 已纳入“十二五”海洋综合管理和海洋环境保护的工作内容, 大量的整治修复工作已经陆续开展。

受区域社会经济发展制约, 泉州湾地区的海域开发利用活动大多粗放、低效, 不少海岸和近岸海域的资源环境破坏严重, 如泉州湾北岸违章搭建大排档, 严重破坏了海岸景观。为此, 泉州市已经正式出台《关于惠安崇武至秀涂海岸带整合沙场和规范大排档经营点规划意见》, 要求在拆除沿线违章海鲜大排档后, 对于规范大排档经营点, 规划意见提及将严格控制大排档审批, 对紧邻沙滩、影响海岸带景观和环境的大排档进行拆除及环境整治。同时, 泉州市政府又提出了《崇武至秀涂海岸带资源环境保护与开发利用专项规划》、《崇武至秀涂滨海区域生态保护和景观旅游规划》, 借此拉开了泉州湾海岸带综合整治的序幕, 其目标是通过一系列的海岸整治措施,恢复该区域滨海湿地生态系统, 将该区域建设成为集海岸带保护示范区、休闲旅游、海洋产业创新研发、多元文化交流的新型低碳生态海岸带。

湿地公园建设是近年来开展滨海湿地整治修复后, 结合本土生态环境特征所打造的最新产物, 不仅可以改善滨海湿地自然环境, 还可以显著增加社会效益[16]。泉州湾地区湿地景观丰富多样, 既有河口浅滩、红树林湿地以及各种盐沼湿地, 又有独具特色的海上丝绸之路文化遗迹, 为建设特色湿地公园提供了丰富的素材。根据泉州湾滨海湿地的现场调查,对洛阳江河口区开展综合整治与湿地修复, 可建设成集红树林湿地景观与宋代文化遗迹于一体的滨海湿地公园; 洛阳江河口至秀涂沿岸可经过整治与修复后建设成集多种景观(红树林、互花米草、碱蓬、光滩等湿地类型)于一体的湿地公园; 洛阳江河口至晋江河口经过整治与修复后可建设成集自然湿地(红树林、互花米草、光滩等湿地)与海上丝绸之路文化于一体的湿地公园。

3.3 挖掘海洋文化特色, 发展生态旅游

生态旅游是以可持续旅游和伦理道德规范原则为指导, 在旅游过程中强调环境教育、影响管理和社区受益, 并为其所依赖的环境保护作贡献的负责任的自然之旅[17]。生态旅游的一个很重要的部分就是历史文化资源。

泉州湾滨海湿地不仅提供了丰富的自然物质资源, 还孕育了丰富的精神文化资源。作为“海上丝绸之路”的起点, 中国的四大发明、养蚕丝织技术以及绚丽多彩的丝绸产品、茶叶、瓷器等从这里走向了世界, 同时也将中亚的骏马、葡萄, 印度的佛教、音乐、熬糖技术、医药, 西亚的乐器、金银器制作、天文学、数学, 美洲的棉花、烟草、番薯等引入了中国[18], 是中国经济文化和世界交流的交汇区, 不仅留下了一批很有历史价值的物质文化资源(如古码头、古桥梁等), 更是为泉州湾留下了丰富的文化精神, 而所有这些都是通过滨海湿地联系起来的。因此, 泉州湾滨海湿地的文化底蕴非常深厚。通过海洋历史文化挖掘, 推出体现闽南文化、客家文化、海上丝绸之路文化、妈祖文化、船政文化等特色鲜明。吸引力强的文化旅游产品, 打造文化旅游消费新亮点。

泉州作为“海上丝绸之路”的起锚地, 使世界各国文化交融的地区, 有着深厚的文化底蕴。在开发滨海湿地旅游的过程中, 要充分挖掘其中的精神文化资源, 使游客在旅游过程中也可以探索、追寻中国古代的发达以及泉州湾在中国经济发展和对外交流过程中所起的作用。此外, 泉州湾古代航运非常发达,而目前由于海湾淤积严重, 昔日的“东方第一大港”已然消失, 目前的航运能力相对较弱, 因此, 可以发展海上探寻古迹的生态旅游项目, 坐船在海上感受历史上辉煌的航海文化, 并深思“东方第一大港”衰落的历史文化、自然因素。此外, 古代航运的发达使该地区水下必然有着非常丰富的文物资源, 很多文物有可能已经被埋藏在地层内, 因此发展水下考古,可以更加丰富泉州湾历史文化资源, 使其更有机地与自然资源结合在一起, 达到自然与文化的交融。

[1] Wolanski E, Brinson M M, Cahoon D R, et al. Coastal Wetlands: A Synthesis[C]//Perillo G M E, Wolanski E,Cahoon D R, et al.Coastal Wetlands: An IntegratedEcosystem Approach. Oxford: Elesive, 2009: 1-62.

[2] 陈彬, 王金坑, 张玉生, 等.泉州湾围海工程对海洋环境的影响[J]. 台湾海峡, 2004, 23(2): 192-198. Chen Bin, Wang Jinkeng, Zhang Yusheng, et al. Impact of reclamation activities on marine environment in Quanzhou Bay[J]. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 2004, 23(2): 192-198.

[3] Wang A J, Chen J. Spatial variations in depth- distribution of trace metals in coastal wetland sediments from Quanzhou Bay, Fujian Province, China[J].Chinese Geographical Science, 2009, 19(1) : 62-68.

[4] 李云海, 陈坚, 黄财宾, 等. 泉州湾沉积物重金属分布特征及环境质量评价[J]. 环境科学, 2010, 31(4): 931-938. Li Yunhai, Chen Jian, Huang Caibin, et al. Distribution patterns of heavy metals in surface sediments of the Quanzhou Bay and environmental quality assessment[J]. Environmental Science, 2010, 31(4): 931-938.

[5] 王爱军, 高抒, 陈坚, 等. 福建泉州湾盐沼对台风“格美”的沉积动力响应[J]. 科学通报, 2008, 53(22):2814-2823. Wang Aijun, Gao Shu, Chen Jian, et al. Sediment dynamic responses of coastal salt marsh to typhoon “KAEMI” in Quanzhou Bay, Fujian Province, China[J]. Chinese Science Bulletin, 2008, 53(22): 2814-2823.

[6] 陈坚. 福建省海岸带调查报告[R]. 厦门: 国家海洋局第三海洋研究所, 2010. Chen Jian. Coastal zone survey in Fujian Province[R]. Xiamen: Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, 2010.

[7] 黄宗国.海洋河口湿地生物多样性[M]. 北京: 海洋出版社, 2004: 237-241. Huang Zongguo. Biodiversity on Marine Estuarine Wetland[M]. Beijing: Ocean Press, 2004: 237-241.

[8] 刘剑秋, 曾从盛. 福建湿地及其生物多样性[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 830. Liu Jianqiu, Zeng Congsheng. Wetland and its Biodiversity in Fujian[M]. Beijing: Science Press, 2010: 830.

[9] 陈尚, 李涛, 刘键. 福建省海湾围填海规划生态影响评价[M]. 北京: 科学出版社, 2008: 138-143. Chen Shang, Li Tao, Liu Jian. Ecological Impact Assessment of Reclamation Planning in the Bays of Fujian Province[M]. Beijing: Science Press, 2008: 138-143.

[10] 于瑞莲, 王荔娟, 胡恭任, 等. 泉州湾潮间带表层沉积物中酸可提取相重金属[J]. 环境化学, 2009, 28(5):739-743. Yu Ruilian, Wang Lijuan, Hu Gongren, et al. Distribution of acid-leachable heavy metals in intertidal sediments from Quanzhou Bay[J]. Environmental Chemistry, 2009, 28(5): 739-743.

[11] 刘修德, 李涛. 福建省海湾围填海规划环境影响综合评价[M]. 北京: 科学出版社, 2008: 139-140. Liu Xiude, Li Tao. Integrated assessment of environmental impact of reclamation planning in the Bays of Fujian Province[M]. Beijing: Science Press, 2008:139-140.

[12] Wang A J. Impact of human activities on depositional process of tidal flat in Quanzhou Bay of China [J]. Chinese Geographical Science, 2007, 17(3): 265-269.

[13] 许爱玉, 骆炳坤, 陈松. 泉州湾表层沉积物中重金属的地球化学特征[J]. 台湾海峡, 1989, 8(4): 383-388. Xu Aiyu, Luo Bingkun, Chen Song. Geochemical characteristics of heavy metals in the surface sediments of the Quanzhou Bay[J]. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 1989, 8(4): 383-388.

[14] 龚香宜, 祁士华, 吕春玲, 等. 福建泉州湾表层沉积物中重金属的含量与分布[J]. 环境科学与技术, 2007,30(1): 27-28, 34. Gong Xiangyi, Qi Shihua, Lü Chunling, et al. Contents and distribution of heavy metals in the surface sediments of Quanzhou Bay, Fujian province[J]. Environmental Science and Technology, 2007, 30(1): 27-28, 34.

[15] 黄传忠, 方正贺, 池新钦. 福建泉州湾河口湿地自然保护区生态问题及对策[J]. 林业资源与管理, 2003, 1:45-47. Huang Chuanzhong, Fang Zhenghe, Chi Xinqin. Ecological issues and countermeasures of the Quanzhouwan wetland nature reserve in Fujian province[J]. Forest Resources Management, 2003, 1: 45-47.

[16] 程健华, 王金坑, 陈永金. 城市景观水体生态修复技术研究与运用——以厦门五缘湾湿地公园为例[J].广东农业科学, 2011, 38(1): 168-170. Cheng Jianhua, Wang Jinkeng, Chen Yongjin. Technology research and application of ecological restoration in urban landscape water—A case study of Xiamen Wuyuan Wetland Park water system’s treatment[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2011, 38(1): 168-170.

[17] 卢小丽, 武春友, Donohoe H. 基于内容分析法的生态旅游内涵辨析[J]. 生态学报, 2006, 26(4): 1213- 1220. Lu Xiaoli, WU Chunyou, Donohoe H. Conceptualizing ecotourism from a distinct criteria approach by using content analysis[J]. Acta Ecologica Sinica, 2006, 26(4):1213-1220.

[18] 刘林智. 海上丝绸之路及其特色旅游资源开发[J].资源开发与市场, 2004, 20(2): 139-140. Liu Linzhi. Developing the special tourism resources of “the road of transport silk at the sea”[J]. Resource Development and Market, 2004, 20(2): 139-140.

(本文编辑: 刘珊珊)

Effects of high-intensity human activities on the environment variations of coastal wetland in the Quanzhou Bay, China

YE Xiang, WANG Ai-jun, MA Mu, FANG Jian-yong

(Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Xiamen 361005, China)

Dec., 5, 2013

coastal wetland; human activity; reclamation; coastal realignment; the Quanzhou Bay

Coastal wetlands are rich in natural resources and represent a favorable environment. They have thus been developed and utilized throughout human history, and this has caused the loss and degradation of these areas. Coastal wetlands are located at the interactions among land, sea, and atmosphere, thereby providing an important ecological niche. Based on a summary of hydrodynamic, geomorphology, ecological, and environmental quality data of the coastal wetland in the Quanzhou Bay, the effects of reclamation, cultivation, pollutant discharge, and artificial ecological engineering on coastal wetlands were discussed. Results indicate that the area of coastal wetlands has decreased with an increase in socioeconomic development and human activity, and that the tidal water and sediment transport paths and patterns are changing. Furthermore, the environmental quality of the coastal wetlands is declining, and biodiversity and biomass are decreasing. In order to achieve the sustainable development of coastal wetlands in the Quanzhou Bay, the following strategies are proposed: (1) to strengthen the scientific management of reclamation and recommend new reclamation methods; (2) to perform coastal wetland realignment and ecosystem restoration and construct a coastal wetland park to provide local advantages; (3) to excavate local marine culture and develop ecotourism. The effects of heavily intensive human activities on coastal wetlands are revealed in this study, and as such, this provides a scientific basis for the research and realignment of coastal wetlands and policy-making basis in relation to the development and protection of coastal wetlands in the Quanzhou Bay.

P748; P968

A

1000-3096(2016)01-0094-07

10.11759/hykx20131205002

2013-12-05;

2014-01-02

国家海洋局青年海洋科学基金项目(2012337); 国家自然科学基金项目(41076035, 41206048)

叶翔(1980-), 男, 福建南平人, 硕士, 助理研究员, 主要从事海洋环境科学、湿地环境演化等方面的研究, E-mail: yexiang@tio.org.cn

——泉州宋船