清末民国时期的台山华侨与侨乡教育

谷帅召

(暨南大学 文学院,广东 广州 510632)

清末民国时期的台山华侨与侨乡教育

谷帅召

(暨南大学文学院,广东广州510632)

摘要:清末民初,台山借助海外华侨众多、侨汇资源丰富以及海外华侨对家乡教育事业关心支持等有利条件,大力发展教育事业,在教育普及平民化、教育公平化、学校设置层次合理化、教育理念现代化方面做出了显著成绩,使当时的台山教育为全省所瞩目,推动了侨乡社会的近代化进程。

关键词:清末;民国;台山华侨;侨乡教育

近代以来,广东侨乡教育事业发展迅速,离不开华侨的大力援助。广东台山①素有“中国第一侨乡”美称。1985年陈万安等发表《从台山看发挥华侨优势的作用》,较早对台山华侨出洋做了简要介绍,并以台山为例介绍了新时期发挥华侨优势的方法和影响。[1]2011年,肖文燕、张宏卿以客都梅州为例分析了华侨对侨乡教育的影响。[2]2014年谭金花对民国开平教育的发展特点以及华侨所起作用做了论述。[3]学者邓宏达则通过对移民书信内容的分析,于2013年和2014年相继发文,反映华侨对侨乡教育的关注与支持。[4]-[5]本文以清末民国时期相关报纸、期刊为资料基础,结合地方志、前人相关研究著述,分析台山华侨与侨乡教育的关系,发现自清末以来,海外台山籍华侨就关注家乡教育事业。随着台山籍华侨实力不断壮大,对家乡教育事业的投入力度亦不断增强,至民国时期达到高潮,促使侨乡教育在办学经费、学校层次、学生构成、教学内容等方面发生了巨大变化。对普及侨乡教育、改变不良社会风气、培养人才、促使侨乡社会向近代社会转型等方面起到巨大的推动作用。

一、清末民国时期台山教育的阶段性特征

(一) 清末——华侨支持台山教育初兴

台山华侨支持家乡教育事业始于清末。1902年(光绪28年),斗山浮石村邑内明士赵天锡倡议利用村中祖祠创办“浮石学堂”,获得了海外华侨赵池玉、赵裕贺、赵秩熙等200多人支持。同年大江公益的海外乡亲捐资创办“公益学堂”。1905年(光绪31年),端芬上泽旅美华侨伍于秩亲赴欧美各埠,向华侨募捐毫银20多万元,在成务墟置地建造洋房式的“成务学校”,开创了华侨建校的先河,端芬梅姓的海外乡亲亦于同年集资支持开办“蒙养小学”。1907年都斛莘村华侨李崇瑚、李斯道向海外乡亲募集巨资兴建“潭州小学”。同年,谭姓派遣谭毓芝等赴港发动宗亲募捐经费开办“育英小学”。1908至1910年,在华侨资助下,白沙的“邵宁学校”、附城的“求是学校”、三八的“龙岗小学”相继开办。但这一时期的教育还没有脱离科举教育的形态,仅是穿上“学堂”的新衣罢了。

(二)民初至全球经济危机时期——华侨捐资学校数量大增

民国起兴,科举教育彻底根绝,台山公私立学校迅速发展。在五四运动和新文化运动的影响以及杜威“平民主义”教育学说的冲击之下,台山海外华侨支持家乡教育热情高涨,“至民国十年,立案的学校由数十间增至两百余间,学生数量增至两万五千余人。自民国十年以后的几年间,随着华侨资本的大量注入,华侨捐资办学在全县范围内掀起了热潮。同时县府饬各乡取缔私塾,各小学依章立案,同时把祖偿、社偿、庙堂等收入拨为乡村小学经费,从民国十一年(1921)(作者注:民国十一年当为1922年)以前仅200所小学到民国十八年(1929)年却增加到一千零九十五校(未立案不在内)。小学生人数亦增至七万零六百五十二人。中等学校除县立中学和县立师范外,还在新昌开设县立第二中学,各私立中学纷纷创办,个中小学也开始招收女生”。[6]13有一个时期,学校数量之众多为“全省之冠”。

(三) 全球经济危机至抗战全面爆发——台山教育平稳发展

可是好景不长。自1929年世界经济危机爆发以来,华侨经济亦遭重创,侨汇渐缩。民国二十一年至二十五年(1932-1936),这一时期台山的海外华侨大量失业,侨汇减少,加上县教育经费锐减,导致许多中小学单靠征收学费维持。据记载“民国十二年至十七年间,台山人由美寄回香港金山庄的银每年共六千余万元,至民国十八年的统计则减为一千四百余万元,这几年来更不堪设想,由此可见台山的富力大大减少了”。[7]“自一九三二年以后,华侨资本崩溃、银行倒闭、侨乡社会资本枯竭,依存于社会经济的教育遂跟着陷入悲境了。于是乡村小学纷纷关门大吉,学生人数锐减,私立中等学校无法支持,岌岌可危,县立中等学校经费锐减,难图发展……”[8]49。“据当时县政府的统计,全县小学民十八年为七万余人,民二十二年则减至六万三千五百三十八人。还有一件可以证明,在民十八九年间,县立中学每次招考新生投考者常超过一千人以上,至现在则仅三百人”[8]55。但海外华侨捐资兴学热情不减,在此期间华侨共捐建小学5所、中学2所,扩建小学1所。全县各族利用宗族姓氏、乡村地域等名义筹募款项,将村中的私塾或祠堂改为学校,或集资购地兴建新校舍。据统计,民国至抗战前夕利用侨资或兴办或扩建或维持的学校,小学有69所,中学9所。

(四)抗战时期——台山教育陷入停滞衰落

抗战时期台山5次沦陷②,基础设施破坏严重,特别是太平洋战争爆发后日美开战,日本侵略东南亚封锁中国海上及西南陆路通道,侨汇近乎断绝。命之不保,何谈教育,此时的侨乡因为战争而满目疮痍,海外华侨多以支持抗战为第一要务,对侨乡教育投入极少,一些中等学校和许多小学都无法维持,被迫停办。据《台山县华侨志》统计,1937-1944年,台山华侨投资办学近乎为零。

(五)解放战争时期——台山教育恢复发展

抗战结束后,台山进入战后恢复重建阶段,外汇渠道重新通畅起来,积压的侨汇收入为台山战后建设提供了大量资金支持,华侨教育重新发展,县内公立私立中等学校的建立如雨后春笋。华侨投资侨乡教育热情恢复,如1946年,台山县第一区石化乡南境旅美殷商黄志堂、黄廷琛、黄起健等,提出“家乡久经战场,元气大伤。特发动旅美侨亲献金协助……月内可以汇齐电汇回乡,以充复兴文化经济等建设云”[9]182。与此同时,全县施行一保一校计划③。据《台山县华侨志》记载,这一时期接受华侨捐赠的学校小学有16所,中学1所。

二、华侨捐资兴办教育手段的多样化

(一)华侨主动捐助方式

1.一次性直接捐助资金建校

台山华侨对侨乡的教育资助方式多样,而以直接汇款现金支持为捐助之最主要方式。其中有以个人名义捐款者,如:旅美华侨邝环光独资捐毫银2.5万于1936年在附城兴建环光小学(青山小学)。相比而言,华侨集资兴办家乡教育更为普遍。有以部分华侨发起、众人集资兴学者,如:1918年华侨黄日昌向华侨倡议捐款扩建白沙的观成中学;上世纪20年代初旅美华侨马笃生倡议于白沙兴建达德学校,获得美侨马辅成支持;1922年田洋村华侨马大运倡议并发动华侨集资加币2.5万元于白沙兴办田心学校;同年旅加华侨黄笏南等发起筹建三合的永年小学(明德小学)新校舍,海外乡亲积极响应。有以同宗华侨名义捐资助学的,如:旅加叶氏华侨于1913年集加币46000多元于附城兴建光大学校(光明小学)新校舍;1916年余姓华侨于三八兴建希宏学校;1933年由黄姓华侨、雷方邝姓华侨、李姓华侨各自集资在台城兴建居正、溯源、敬修三所中学。有以地区华侨集体捐助者,如:1916年大湾华侨在斗山捐资兴建的崇礼学校(大湾小学);加拿大华侨捐248 596加元、美国华侨捐24万美元,于1919-1926年兴建台山县立中学(台山一中)部分建筑;1930年美洲、秘鲁等地华侨集资在赤溪兴建田头小学;马来亚华侨于1932年在赤溪捐资兴建铜鼓小学等等。

2.以基金或规律性捐款维持学校运转

除了直接汇款支持家乡学校建设外,华侨多以基金会、间歇性捐款、不动产等方式源源不断地注入家乡教育事业,维持侨校的正常运转。如泰国华侨马棠政于1919年在白沙独资创办宏聪小学后,当地侨胞又集资白银1万元为办学基金;美侨梅建遒、梅友详、梅友章在美国成立“育英学校驻美筹款协会”,每学期给位于端芬的育英小学汇款一次作为经费;1924年华侨在附城兴建横湖小学后,在台城置铺业6幢为校产,收租作经费。同时亦有华侨于广州、香港甚至美国等地以购买或者建设楼房、商铺为校产的行为,间接支持侨乡教育,如1934年旅美侨胞陈德明等设立南强学校基金会,通过建校舍、置房产来支持家乡教育。香港陈符祥于1944年捐毫银2.37万元建南强小学后,美国华侨陈德明发起组织南强永久基金会有限公司,收益为校经费。但此种形式在众多侨乡捐助形式中所占比例不大。

3.其他形式的捐助

除了上述捐助形式外,华侨还有捐助教学用品。如1947年《四邑侨报》记载“台山十区小江乡虾尾保校去年改由杨连初接掌,后以校具欠缺,亟宜添置补充,惟学校又无经费,乃商诸校董筹备请该村旅墨国侨胞捐助,问已接到杨道悦,杨道煜等捐助美金三百元,重新配置桌椅并一面购置体育器材及图书等,以增加儿童学术进修学子亦比去年略增加”[10]。同年还有旅美黄传道、黄连祥与他埠捐款回国修理三合的文疆小学(三合小学)的校舍;1949年华侨陈明持捐图书、鼓乐于附城的北坑学校……。

除了对学校教学用品的捐助外,台山海外华侨为维持学校和学生的安全,保证安定的教育环境,甚至有帮助家乡购置枪械、建设碉楼的行为。

民国时期,尤其是1916年至1926年期间,台山盗贼猖獗,乡村学校有因此而停办的,即使勉强开门,也因为家长担心土匪绑架小孩进行勒索,不敢让子女去学校读书,学校生源因此剧减。为了使学生有一个安静的求学环境,海外华侨纷纷捐款购械或筹建碉楼,保护学校。如端芬上泽成务学校因为西有大隆洞,东接古兜山,土匪尤甚,地方人士认为:“非有巩固之碉楼,犀利之枪炮以自卫,其何以绝匪望而寒匪胆。乃欲教员之安心授课,学生之得而潜心修业,岂可得哉?!”因此,向海外华侨劝捐,1925年建成一座碉楼拱卫学校。“西式校舍,加以巍峨碉楼,土匪望而生畏,成务学校的学生人数达到180余人,比建筑碉楼前增加了3/4”。[11]107-109并且还有“加拿大华侨捐款兴办的台山中学依纱帽山而建立,规模宏大,设备齐善。山上还兴建了一座碉楼,保卫师生”[12]80-81。

(二)乡人赴海外募捐

除了海外华人主动捐助之外,台山乡人亦有因自身学校发展需要主动出洋募捐者。当时《台山民国日报》记载了县立女师校长陈婉华抵槟榔屿募捐情景:“县立女子师范学校校长陈婉华自前月由星洲转轮至槟榔屿后,先有宁阳会馆乐助一万元为倡另组织协助募捐团分向各处募捐,未满二日统计已捐得一万五千余元……”[13]除了去往南洋募捐外,美国作为台山华侨主要聚集地,也是家乡募捐人士要考虑的地方。以台山县立中学海外捐助为例。 1928年召开的全美宁阳第一届恳亲大会上,一些侨邑提出“筹捐台山中学善后经费案”,议案说“查台山中学建筑之事,求助英属加拿大侨邑,其善后经费求助我留美之侨邑,仪器标本,求助旅墨之侨邑,图书方面,求助我邑南洋侨梓。此四者,加拿大之侨邑完全已做到,其余三者尚未实行。我旅美邑侨,亟宜进行。以尽义务。而副邑人之愿望。并同时促墨国及南洋侨邑起而工作。”(《全美宁阳第一届恳亲大会始末记》,1928年)。1930年,黄铁铮校长亲赴美国发动邑侨捐建高中部校舍。美国邑侨以旅加邑侨为榜样,共捐资24万多美元,于1936年建成高中部新校舍,全为红砖、天蓝色琉璃瓦的宫殿式建筑,富丽堂皇,在当时的中学中极为少见。

(三)对家属亲人教育的资助与指导

与上述捐资兴学不同,台山海外华侨在汇寄侨汇补充家用时,常强调教育之重要性。有时甚至专寄教育款项,对亲人的教育大力支持,甚至对学习提出具体之要求。此种思想在推动侨乡教育发展方面起到巨大的推动作用,下以实例为证加以说明。

澳大利亚华侨袁叶丽有一位堂侄名叫有南。有南不喜欢读书,父亲认为他不是读书的料,不愿意供他读书。而堂叔袁叶丽却经常寄钱给有南,极力支持侄子继续求学,为此,两兄弟闹起了意见。1923年六月初六,有南写信给堂叔说:“昨接仁叔由叶堂伯处汇来司连票银十磅,经已收到,侄为甚喜也……侄得仁叔欢喜而付银为读书之费也,侄为乐亦不是乐也,奈问得生息在此求财,兄弟不和常有争气之故,无所谓也……愚侄对于读书一事甚为劣也,故所【以】吾父亲不赞成我读书也。过年或者营业亦未可料也。”由此可见,有南自认非读书之料,而对此引起的兄弟不和致使其接到银两后“为乐亦不是乐也”。而后,袁叶丽并未放弃,又嘱托其子儒珍代其付钱于其侄。[11]84-85

很多华侨都和袁叶丽一样重视子女的教育,在家书中总是千叮咛万嘱咐,希望子女勤奋向学。1937年七月初九,加拿大华侨李礽满写信给两个儿子,说“培裔、荣裔小儿知悉:启者现由利生隆付来港银一百大元……荣裔儿出年千祈读书为要,培裔儿汝读书亦有数年之久,未见汝有字予己看,见字祈为知之可也。”[11]86-87

袁叶丽的思想很开通,1922年妻子梁兰香想入女学读书,五月初七日,他给儿子袁儒珍和妻子各写一信,表示极力赞成妻子读书一事。给儿子的信中写道:“儒珍吾儿知之:来音详悉。汝母亲所言意欲入女学读书一事,予赞成此事。即日禀汝母亲知,早日入女学读书,专心想学,自然有进步,对于家政大有益之处。汝读书务要勤习功课,方能有进步,有闲暇之时,在家教汝妹习字、算学、国文,每晚间教国文一课。”[11]88-89华侨很多在书信中对子女的教育提出具体要求和指导,如1946年10月17日,谭裔慈在信中教育儿子说:“儿读书科目太多,其不甚重要者可以少下功夫,而已国文、英文、算数、珠算等为注意,余如手工、图画、音乐等可减少时间,以温习较重要之科目,盖人之精神之力有限,当然不能事善并美,只求其较为重要者下一番功夫,则较为易于进步也”。[14]116

三、捐资兴学的原因

(一)爱国心的驱使

台山籍华侨由于文化传统、生活习俗等与居住国人民差异较大, 因此, 对异国文化本能地有些排斥,对祖国文化更加偏爱, 且希望自己的后代继承和发扬中华文化。如在捐建台山一中时,广大贫困的加拿大乡亲一听“教育储才,经济富国”,便各尽所能,“仗义输金,闻风回应合群力以赴其所欲达之目的。其乡土爱国之观念,何其深切挚哉!”(《旅坎拿大台侨捐建台山中学校碑记》,1926年)。在1920年捐助巨额款项后,同年冬,宁阳余庆堂捐建中学总公所另派遣黄笏南、马香谱携款回国,督办中学事宜,历6年始成。[12]80

(二)切身感触教育之重要性

台山华侨出国以前多为贫民出身,半文盲或文盲居多。他们在异国感到低人一等、受外国人的排斥,西方国家之富强,完全赖于教育的发达,因此,希望祖国能够发展教育,成为富强的国家。同时,亦希望自己的子侄能有相当的文化知识,以适应今后在社会工作的需要。因此,关心和支持家乡教育事业,成为他们的光荣传统。[15]256

(三)政府的大力支持

清末,光绪皇帝鼓励民间捐资办学。1903年《奏定初等小学堂章程》明文规定:“申董能捐设或劝设公立小学堂及私立小学堂者,地方官奖之;或花红,或匾额;其学堂规模较大者,享请督抚奖给匾额;一人捐资较巨者,享请督抚奏明给奖”,此举给予海外华侨捐资兴学以莫大的鼓励。清政府对于侨商回籍创设学堂采取相应措施“妥为保护”或“奏准立案”,官办的《东方杂志》和民办的《教育杂志》等分别开辟了“侨民兴学”、“侨学类志”、与殊方兴学类志”等栏目专门宣传、报导华侨兴学事迹,使得华侨回乡捐资兴学蔚为潮流。后来的国民政府也把侨务工作摆在重要位置,“民国三年教育部颁布《侨民子弟回国就学章程》其中第三条规定,国内各学校对于前向学生入学实验得从宽录取,但以实验成绩所差在十分以内为限。第四条规定已经录取之学生国语未甚熟练有碍听讲者,各该校得为设国语补习科,但不得有碍正科”[16]。就华侨捐资兴学事宜于1929年特别颁布了《华侨捐资兴学褒奖条例》,并多次加以修订,极大地鼓励了华侨捐资办学的热情。1936年侨委会第25次会议通过捐款奖励章程规定“(一)凡捐币10元以上者,律勒名于牌,永留纪念……(六)凡捐粤币10000元及以上者,为制1.8尺磁像,悬于会内,并给予特等奖状及赐中学免费学额两名,另辟纪念堂,即以其名为堂名”[9]519。在上世纪二三十年代,形成了华侨兴办家乡教育的一个高潮。

(四)华侨经济支持

银信(侨汇)的大量涌入,使台山侨乡教育有了必要的经济支持。光绪二十一年(1895年),新宁知县李平书所著《宁阳存牍》中指出,宁邑“自同治初以来,出洋之人多获资回华”。台山银信最独特之处是美洲侨汇数量巨大,对家乡的社会文化影响深远。美洲华侨台山人居多,且美国和加拿大又是近代发达的资本主义国家,这些国家的华侨收入相对东南亚地区的人均收入更高。[11]18至20世纪初以后,更有大量侨汇涌入台山。1933年,全国的侨汇1/3在台山,有3300多万美元。1946年全年广州中国银行解付广东省与台山县侨汇比为49500∶24600(单位:法币百万元)台山侨汇占全省49.7%④。新中国成立前广东流传一句俗语“四邑侨汇冠全粤”,其中台山的贡献比其它三县的总和还要多。巨额银信除用于侨眷生活外,同样成为侨乡教育兴起的重要源泉。

表1 台山中国银行1946-1949年上半年解付侨汇统计表 (单位:美元)

(据1950年“台山侨汇概况”中有关资料整理。说明:此表所列为美金数字,英、加、澳、南洋各地侨汇折合美金计算。)

四、华侨资助台山教育的影响

(一)进一步推动侨乡教育普及与平民化

清末以来,教育仍然是有身份的人可以享受的奢侈品,贫民百姓只能望而却步,而侨乡教育却呈现出平民化的特点。民国初年,为组织失学儿童及成人学习文化知识,台山出现了民众识字班、民众夜校、民众日校、民众补习学校等,为统一管理,一律改为民众学校,隶属于县教育局社会教育课(科)管辖(民国二十五年归县民众教育馆主管)。战时民众学校不收学费和其它费用,课本文具皆由学校供给,校舍借用祠堂、庙宇、会馆、公所,散学后回学校。同时由于台山旅外华侨众多,又受西方文化的影响,对职业教育较为重视,如民国十七年(1928年)台山旅美留学生黄裁华回乡创办的裁华职业学校,自创办时起,跟中小学一样,形成了以私立为主体的教育格局。[6]80-86台山利用海外华侨众多、资金来源充足以及海外平等受教育思想的影响,在教育普及化方面做出了巨大的努力,许多华侨投资家乡教育,报刊乡讯常有介绍。如《台山民国日报》以“赤贫学童的救星到了——个人办一民众小学”为题介绍“四九南某村,吴鸿某,好行公益慈善事业,他一向在美,经营商业,获资极丰,该村前数年筹办初级小学一所,他业经捐款500元,前两星期,富足言归,抵家后,见该乡因贫困而失学之子侄,举目皆是,他就即可商量,在该乡众人的书室,成立民众学校,该款项完全吴担负,连书籍纸笔等物,一概购买,现聘定吴某当教员,定期六月14日开学云……”。[17]此外,另有美国华侨邝环光于1936年在附城独资兴建环光小学(青山小学)后,另设奖学金并规定学生免费入学;还有美国华侨陈伯兴将在美的楼业献斗山伯兴小学,每年楼租港币1.2万多元,并且学生同样可以免费入学。[15]126-127华侨兴学所设立的各种奖学金为进入学校的贫困子弟提供了持续读书的可能性,提高了台山贫困子弟的入学率。

(二)助推女子教育事业

20世纪30年代初的台山“学校如林,然大都偏重男学”,但台山男子多出外谋生,当地几乎形成以妇女为中心的社会,因此妇女教育成为一个突出问题。而海外华侨心中最牵挂的就是妻子儿女,他们的教育问题始终芸绕在心头,“以这样诚挚周全、入情入理的方式和精神向海外华侨募捐,自然能够拨动他们的心弦、得到侨胞的热烈响应、倾力资助是意料之中的事”[14]162。且台山地区“男子出洋,妇女家居,情谊的传达,有赖于识字。因为这种客观的需要,妇女教育较易发达”[8]50。当时的台山县立女子小学成立后,发展为县立女子师范学校,但生存举步维艰,故有上述女子师范学校校长陈婉华赴南洋筹款一事。南洋台山华侨尽其所能地给予帮助,如宁阳会馆起到了带头表率作用,还另组织协助募捐团帮助陈校长募捐,南洋台山华侨对家乡女子教育的支持力度由此可见一斑。除了赴南洋募捐外,陈校长还前往美洲寻求帮助。台山从县长到各类社团纷纷致函台山海外社团,以表示对发展女校之重视。[18]到了20年代后期,“妇女入校读书,风起云涌,乡村小学差不多完全实行男女同校,台城各中等学校也开始招生女生”[8]54。除此之外,还有赴美募捐的如柏女子师范学校教师李玉屏,在美两年共募得美金2万余元,从而促使其校在原址增建新校舍两座。民国三十年(1941年)落成,学生有200余人。而伴随民众学校的兴起,妇女补习者逐年增加,至民国三十年(1941年),高级妇女班有56班,2806人,毕业生1824人。[6]86此种现象与海外华侨渴求与家人直接书面交流、增进感情的期望不无关系。

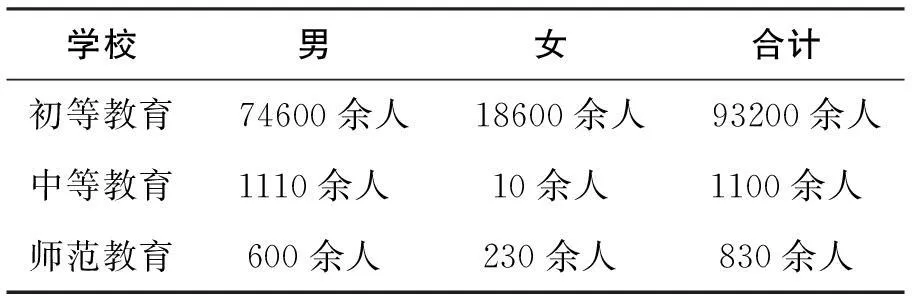

表2 民国十九年台山学生统计表

(根据民国十九年(1930年)台山县政府公报所载《台山县最近概况调查表》绘制)

(三)侨乡整体素质提高,社会风气改良

20世纪初,台山城乡的小学教育高度发达,学制与西方接轨。据1926年的《旅坎拿大台侨捐建台山中学校碑记》记载:“台山近年城乡国民高小学校,遵照部章,以新法教授者,已有七百余校,每年毕业学生日多”[12]14。在华侨资金的支持下,大多数华侨子弟普遍可以读完小学,不少人初中毕业。一些华侨子弟高中毕业后升入国内外大学就读,甚至取得硕士、博士学位。另有些则进入专门职业学校读书,成为对国家、社会、家庭有用的专门人才。甚至有些华侨把子女带到美国等国接受教育,他们学习英文,有机会在美国的大学或专门的职业学校读书,然后再回国谋求社会地位较高的职位,如公务员、大学教师、工程师等。有不少华侨子弟在美国学习航空。在抗日战争时期,这些华侨纷纷回国,支持祖国抗战,一些华侨子弟甚至献出了宝贵的年轻生命。[14]114-116仅以台山西村堡为例,西村堡是一个约4000人的地区,在当时的台山,一个堡一般就是一个乡,据台山《西村月刊》记载,1932年台山西村堡受专门大学以上教育人数有35个,约占总人口的1%,而且有不少获得了美国的学士、硕士和博士学位。如果没有海外华人重教思想的影响,没有他们捐资兴办基础教育,这简直就是天方夜谭。

注释:

① 台山原属广州府所辖新会县地。明弘治十二年(1499),从新会县西南部析出德行、文章、平康、矬峒、海宴、潮居和泷水等七个“都”置一新县,“新邑分治,从此安宁”,故名“新宁县”。民国三年(1914年),因湖南、广西等省有新宁县同名,随依县城北之三台山易名为“台山县”(为方便叙述,除引用时所提新宁县外,对此阶段论述时统称为“台山县”)。

② 5次陷落分别为:“三·三”(1941年3月3日)之役失陷8天,“九·廿”(1941年9月20日)之役失陷7天,“六·二四”(1944年6月24日)之役失陷70天,“九·一三”(1944年9月13日)之役失陷28天,“四·二一”(1944年4月21日)之役失陷99天。

③ 南京国民政府时期施行保甲制,其基本形式是10进位制(10户为甲,10甲为保,10保以上为乡镇)。一保一校即鼓励每一保设立一所学校,以发展教育,便利学生入学。

④ 见台山县侨务办公室:《台山县华侨志》,1992年,241页。说明:广东全省解付侨汇未计入美金51万元,英镑608磅。

参考文献:

[1]陈万安,黄蔼芙,黄美华,徐伟森.从台山看发挥华侨优势的作用[J].华南师范大学学报(社会科学版),1985(2):26-31.

[2]肖文燕、张宏卿.华侨与近代侨乡教育变迁——以广东梅州为例[J]. 福建师范大学学报 ( 哲学社会科学版),2011(1):128-137.

[3]谭金花.民国时期侨乡开平的教育发展[J].五邑大学学报(社会科学版),2014,16(3):15-19.

[4]邓宏达.潮汕侨批史料·原生态草根文献——兼论侨乡教育[J].发展研究,2013(3):109-114 .

[5]邓宏达.国际移民书信对侨乡教育的影响[J].八桂侨刊,2014(4):54-60.

[6]台山县教育志编写组. 台山县教育志[M].台山:台山县教育志编写组,1987.

[7]陈炳枢 .台山教育之危机及出路 [J].南大教育,1935 (2)73.

[8]李明.台山县教育现状 [J].教育研究(广州), 1936 (72).

[9]广东省档案馆,广州华侨志编委办,广州华侨研究会,广州师范学院 .华侨与侨务史料选编(广东)①[M].广州 :广东人民出版社,1991.

[10]小江侨胞捐助乡校[N].四邑侨报,1947-01-05 (24).

[11]刘进.台山历史文化集(第三编)台山银信[M].北京: 中国华侨出版社,2007.

[12]张国雄.台山历史文化集(第五编)台山洋楼[M].北京: 中国华侨出版社,2007.

[13]县女师校长陈婉华抵槟琅募捐情形[N].台山民国日报,1931-08-06(1).

[14]刘进,李文照.银信与五邑侨乡社会[M].广州:广东人民出版社, 2011.

[15]台山县侨务办公室.台山县华侨志[M].台山: 侨务办公室,1992.

[16]刘真.华侨教育[M]台北:台湾中华书局,1973:342.

[17]赤贫学童的救星到了,个人办一民众小学[N].台山民国日报,1931-06-12.

[18]刘进.五邑银信[M].广州: 广东人民出版社, 2009: 79-81.

[责任编辑李夕菲]

收稿日期:2015-12-28基金项目:本文为五邑大学广东侨乡文化研究中心“中国侨乡研究博士、硕士论文资助计划”(批准号:SHU02016-04)之成果。

作者简介:谷帅召(1991—),河南平顶山人,硕士研究生,主要从事华侨华人史研究。

中图分类号:D634;G522.74;G527

文章标识码:A

文章编号:1009-1513(2016)02-0006-06