家庭关系对青少年自伤的影响路径:一项序列中介效应分析*

王玉龙 汪 瑶 易 明 肖 璨

(湖南师范大学教育科学学院,认知与人类行为湖南省重点实验室,长沙 410081)

家庭关系对青少年自伤的影响路径:一项序列中介效应分析*

王玉龙汪瑶易明肖璨

(湖南师范大学教育科学学院,认知与人类行为湖南省重点实验室,长沙 410081)

摘要:采用问卷法对湖南省6所中学2800名学生进行调查,探究家庭无效环境和青少年对父母冲突的认知评价在父母冲突与青少年自伤间的序列中介作用。结果表明:(1)冲突程度与解决情况能显著正向预测青少年自伤。(2)冲突程度对青少年自伤的影响有2条路径:直接影响及家庭无效环境的中介作用。(3)解决情况对青少年自伤的影响有4条路径:直接影响,家庭无效环境的中介作用,涉己冲突的中介作用,家庭无效环境与涉己冲突的序列中介作用。

关键词:父母冲突;家庭无效环境;认知评价;青少年自伤

1问题提出

自伤(self-injury)是指在无自杀企图的情况下,对身体施加有目的的、不被社会接纳的伤害,也称非自杀性自伤(non-suicidal self-injury,NSSI)(Miller & Brock,2012)。国内外的相关研究显示,青少年是自伤的高发群体(王瑜萍等,2012;Lloyd-Richardson,Perrine,Dierker,& Kelley,2007)。作为一种非适应性的应对方式(Sornberger,Smith,Toste,& Heath,2013),自伤在某种程度上可以看成是个体心理健康的风向标。研究显示,自伤与包括自杀在内的多种心理障碍密切相关(Guan,Fox,& Prinstein,2012;Klonsky,May,& Glenn,2013)。

在众多有关自伤形成机制的理论模型中,发展心理病理模型从发展的角度提出,自伤是个体成长过程中形成的一种补偿性的管理策略(Yate,2004),而人际或系统模型(the interpersonal/systemic model)则强调自伤是家庭或环境功能失调的结果(Suyemoto & MacDonald,1995)。综合两个模型可以认为,自伤是个体在成长过程中由于其成长环境的功能失调而导致的。家庭是个体成长的最初也是最重要的环境,而家庭关系就是家庭作为一个系统的基本纽带。父母关系和亲子关系是两种最主要的家庭关系。美国家庭治疗师维吉尼亚.萨提亚(2011)认为“我们感知世界的方式首先在家庭中形成它的雏形。从我们来到这个世界的那一刻起,就成为了某个最初的,或基本的三角关系的一部分:父亲、母亲和孩子。在众多由我们参与构成的体系当中,它既是最先接纳我们的,同时也可能是最具影响力的。”那么,家庭关系是如何影响青少年自伤行为的?

研究显示,父母关系中的冲突是影响儿童青少年心理问题的关键因素(王明忠,范翠英,周宗奎,陈武,2014;Kelly,2000)。父母冲突(interparental conflict)主要指父母之间由于意见不一致而引起的言语或身体的攻击与争执,它可由冲突发生的频率、强度、内容、风格(公开的/隐蔽的)及冲突是否得到解决等特征来描述(池丽萍,王耘,2002)。父母冲突可能是孩子成长早期最典型的消极环境因素,对孩子的心理健康有着非常广泛的影响。经常发生的公开的父母冲突与青少年的诸多问题行为如网络成瘾、攻击行为、睡眠问题等显著相关(邓林园等,2012;Kelly & EI-Sheikn,2011)。

认知-情境理论是由Grych和Fincham(1990)针对父母冲突如何影响儿童青少年的问题行为而提出的。根据认知-情境理论,父母冲突对孩子的影响是通过对冲突的认知评估来实现的。研究者编制父母冲突儿童知觉量表对认知-情境理论进行验证。结果显示,威胁知觉(perception of threat)和自责(self-blame)两个因素在父母冲突与孩子的适应问题之间起中介作用(Grych & Fincham,1993)。威胁知觉是孩子对父母冲突威胁到自身程度的知觉,自责反映孩子把父母的冲突归因于自己并责备自己的程度。此后,更多研究对认知-情境理论进行了验证,均取得了比较一致的结果(杨阿丽,方晓义,涂翠平,李红菊,2007;Siffert & Schwarz,2011)。

除了对孩子的问题行为产生直接影响,父母冲突也会通过破坏亲子关系产生间接影响。父母之间严重而持久的冲突会让父母双方都感到心神疲惫,从而忽视孩子的各种需要,尤其糟糕的是父母双方经常还会把对彼此的敌意转移到孩子身上,或引发孩子各种不良的认知偏差,或直接导致问题行为的产生(武永新,邓林园,张馨月,孔荣,2014;Davies & Cummings,1994)。家庭无效环境(family invalidation)是描述这种亲子关系状况的代表性概念,是指父母对孩子情感体验的“审判性的”、“非法化的”反应、不尊重、批评、惩罚或者轻视。研究显示,有自伤想法和行为的大学生与正常组相比,遭受的身体虐待更多,父母提供的保护更少,与父母的关系更差(Martin,Bureau,Cloutier,& Lafontaine,2011)。You和Leung(2012)在一项历时2年的追踪研究中发现,家庭无效环境能显著预测青少年自伤的发生。Glasosman,Weierich,Hooley,Deliberto和Nock(2007)对86名有过儿童期虐待经历的青少年进行研究发现,自责在情绪虐待和自伤之间有中介作用。

综上,该研究假设,父母冲突不仅直接预测青少年自伤,还通过家庭无效环境和青少年对父母冲突的认知评价间接预测青少年自伤,且家庭无效环境和青少年对父母冲突的认知评价在父母冲突与青少年自伤行为起序列中介作用。

2研究方法

2.1被试

采用整群抽样方法从湖南省6所中学(初、高中各3所)抽取被试2800名中学生做问卷调查,收回有效问卷2569份,有效率为91.75%。该研究的分析对象为自伤水平(次数×程度)分数大于0(即有自伤行为)的被试,共1066人,占总人数的41.49%。其中,男生530人,女生524人,缺失12人;年龄为11-19岁(14.39±1.60)。

2.2研究工具

2.2.1青少年自我伤害问卷

由冯玉(2008)在已有量表的基础上修订而成,包括18个条目和1个开放式问题(本研究中,由于第19项无人填写,故只统计了前18个条目的结果)。对自伤次数的评估为4个等级:0次、1次、2-4次和5次以上(含5次);对身体伤害程度的评估为 5个等级:无、轻度、中度、重度和极重度,根据自伤史的频次和对身体的平均伤害程度的乘积来综合评估自伤水平。问卷具有较好的内部一致性信度和理想的区分效度、效标效度、聚合效度。该研究中,自伤水平不为0即为有自伤行为,问卷的内部一致性信度为0.88。

2.2.2父母冲突儿童知觉量表

Grych,Seid和 Fincham(1992)编制,赵梅(2005)修订,用于测量孩子对父母冲突的感知。量表包括7个维度:冲突程度、解决情况、涉己冲突、威胁程度、应对效果、三角关系、冲突归因,共38个项目。以往研究者(Crych,Fincham,Jouriles,& McDonald,2000)把冲突程度(即频率和强度)与冲突解决程度作为父母冲突特征量表(Conflict Properties Scale),其中冲突程度12个项目,解决情况6个项目,5点计分。该分量表主要从行为层面反映父母冲突的互动水平(如,“即使爸妈停止了争吵,他们还会彼此不友好”,“即使我在场,父母也会相互指责、辱骂”);测量孩子知觉到的父母冲突水平。该研究中,冲突程度和解决情况的内部一致性系数分别为0.86和0.73。

涉己冲突和威胁程度构成威胁-知觉分量表,其中涉己冲突6个项目,威胁程度4个项目。该分量表反映儿童对父母冲突的主观解释和反应(如,“爸妈经常为我在学校的表现而争吵”,“爸妈争吵时我很害怕”),测量儿童对父母冲突的认知评价。该研究中,涉己冲突和威胁程度的内部一致性系数分别为0.76和0.73。

2.2.3家庭无效环境量表

由攸佳宁(2007)编制,内容主要是有关父母对子女的感受、意见、需要、信念等的反应。共18个条目,条目为4点计分量表,从“1=非常不同意”到“4=非常同意”,分数越高表示家庭环境的无效性越严重。该问卷具有良好的效标效度,与自我批评、父母批评的相关系数分别为0.453和0.561,内部一致性信度为0.952。该研究中,问卷的内部一致性信度为0.93。

3研究结果

3.1共同方法偏差检验

为了减少自陈问卷法带来的共同方法偏差,研究在数据收集过程中通过强调匿名、保密等进行程序控制。使用Harman单因素检验法检验程序控制的效果,将四个变量放在一起进行探索性因素分析,结果发现,特征根大于1的因子有23个,且第一个因子的解释率为14.37%,小于40%,说明该研究的共同方法变异程度在可接受范围之内。

3.2各变量间的相关分析

主要变量之间的相关分析表明(见表1),父母冲突的两个维度冲突程度、解决情况分别与家庭无效环境、青少年的涉己冲突、威胁知觉、自伤水平呈显著正相关;家庭无效环境与涉己冲突、自伤水平均呈显著正相关,但与威胁知觉的相关不显著;涉己冲突与威胁知觉、自伤水平均呈显著正相关;威胁知觉和自伤水平相关不显著。

表1 主要变量之间的相关情况

注:**p<0.01,*p<0.05,双侧检验

3.3构建并检验序列多重中介模型

3.3.1序列多重中介模型的建构

根据各变量的相关分析结果,可以构建两个序列多重中介模型M1和M2。序列多重中介模型的特点是:自变量不仅通过每个中介变量的独立中介作用影响因变量,而且通过依次影响各个中介变量影响因变量(Taylor,MacKinnon,& Tein,2008)。模型M1的路径有:冲突程度→自伤水平,冲突程度→家庭无效环境→自伤水平,冲突程度→涉己冲突→自伤水平,冲突程度→家庭无效环境→涉己冲突→自伤水平。模型M2的路径除了自变量为解决情况外,其他与模型M1完全一样。

3.3.2模型M1的检验与分析

M1中变量关系的回归分析表明(见表2),父母冲突程度显著正向预测家庭无效环境(β=0.30,p<0.001);冲突程度和家庭无效环境同时预测涉己冲突时,两者分别显著正向预测涉己冲突(β=0.13,p<0.001;β=0.09,p<0.001);当冲突程度、家庭无效环境和涉己冲突同时预测青少年自伤水平时,涉己冲突没有显著的预测作用(β=0.14,p>0.05);冲突程度和家庭无效环境显著分别显著正向预测青少年的自伤水平(β=0.08,p<0.05;β=0.21,p<0.001)。由于涉己冲突对自伤水平没有显著的预测作用,冲突程度对自伤水平的直接影响显著,因此,家庭无效环境在父母冲突程度与青少年自伤行为之间起着部分中介作用,但序列中介效应没有得到验证。

表2 M1中变量关系的回归分析

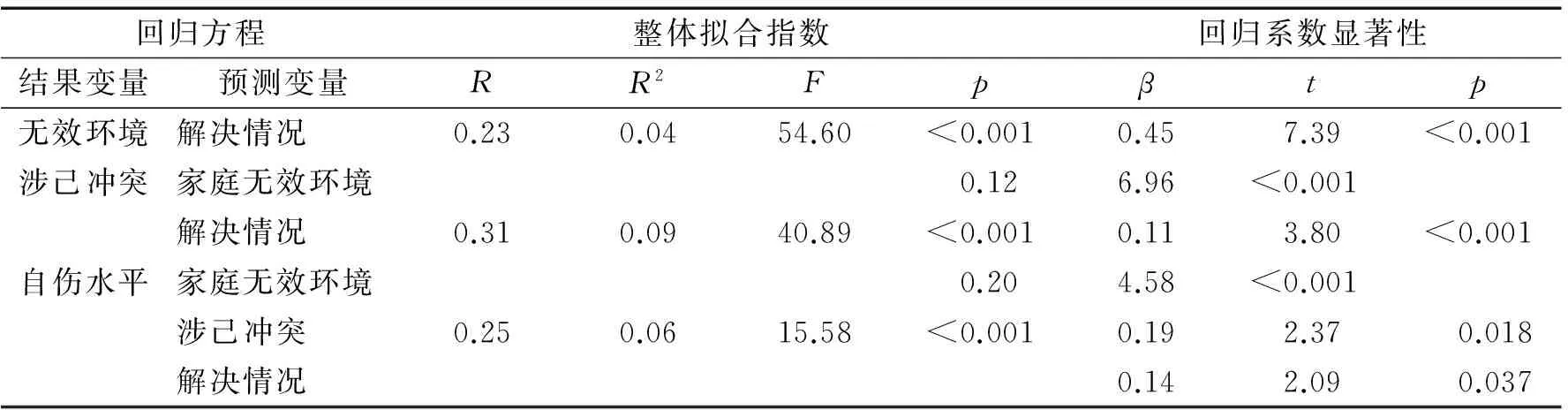

3.3.3模型M2的检验与分析

M2中变量关系的回归显示(见表3),解决情况显著正向预测家庭无效环境(β=0.45,p<0.001);解决情况和家庭无效环境同时预测涉己冲突时,两者分别显著预测涉己冲突(β=0.12,p<0.001;β=0.11,p<0.001);当解决情况、家庭无效环境及涉己冲突同时预测自伤水平时,三者分别显著预测青少年的自伤水平(β=0.14,p<0.05;β=0.20,p<0.001;β=0.19,p<0.05)。由于解决情况对自伤水平的直接效应显著,家庭无效环境和涉己冲突在解决情况与青少年自伤之间起部分中介作用。

表3 M2中变量关系的回归分析

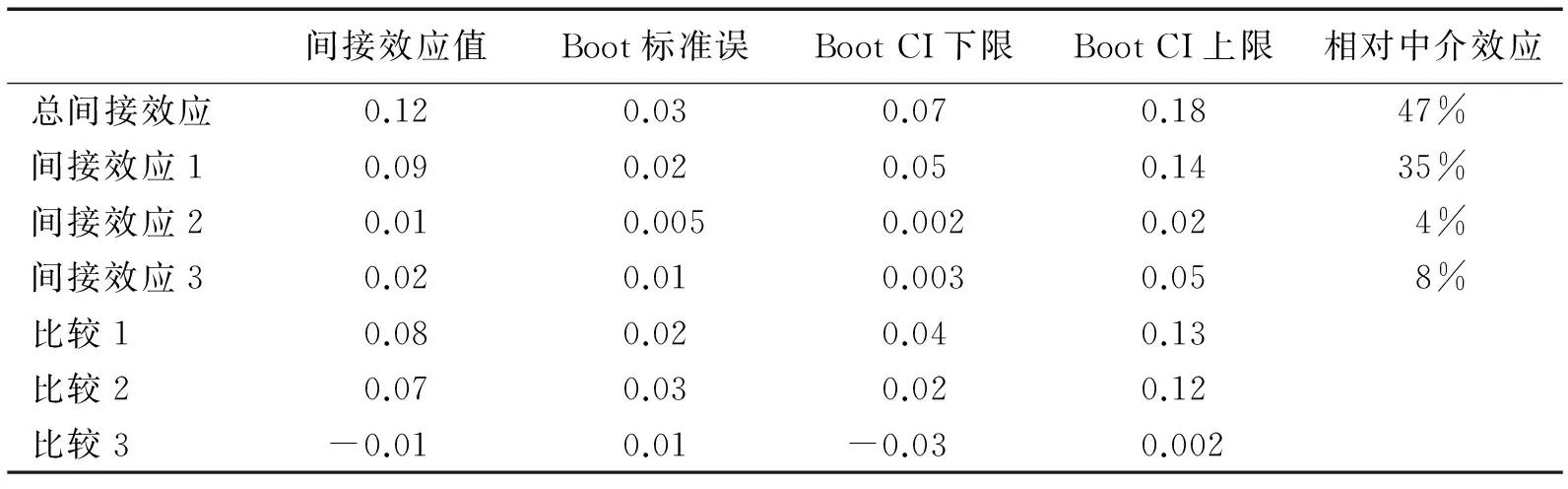

利用Hayes(2012)开发的PROCESS PROCEDURE for SPSS软件检验中介效应(见表4)。结果显示,解决情况影响响青少年自伤水平的三条间接途径所对应的间接效应及其差异的显著性检验。家庭无效环境和涉己冲突产生的总间接效应(0.12,占总效应的47%)的Bootstrap95%置信区间不包含0,说明两个中介变量在父母冲突解决情况与青少年自伤水平之间存在显著的中介效应。这一中介效应由三个间接效应组成:第一,由解决情况→家庭无效环境→自伤水平的途径产生的间接效应1(0.09,占总效应的35%),其置信区间不包含0,表明家庭无效环境在解决情况和自伤水平中具有显著的间接作用;第二,解决情况→家庭无效环境→涉己冲突→自伤水平(0.01,占总效应的4%)的置信区间不包含0,表明这条路径产生的间接效应也达到了显著性水平;第三,解决情况→涉己冲突→自伤水平的途径产生的间接效应3(0.02,占总效应的8%)的置信区间不包含0,说明该途径产生的间接效应达到了显著性水平。

两两比较不同途径产生的间接效应是否存在显著差异:比较1表明,间接效应1与间接效应2差异的Bootstrap95%置信区间不包含0,说明间接效应1显著高于间接效应2;采用同样的比较思路,比较2表明,间接效应1显著高于间接效应3,比较3表明,间接效应2和间接效应3没有显著差异。

表4 家庭无效环境和涉己冲突的中介效应分析

注:Boot标准误、Boot CI下限和Boot CI上限分别指通过偏差矫正的百分位Bootstrap法估计的间接效应的标准误、95%置信区间的下限和上限。比较1和比较2分别表示间接效应1和间接效应2、3的差异,比较3表示间接效应2与3的差异。

4讨论

该研究以自伤的发展心理病理模型和人际或系统模型为依据,考察家庭关系对青少年自伤行为的作用机制问题。结果显示,无论是父母之间的冲突程度还是问题解决情况都与青少年自伤水平显著正相关。这一结果与以往关于父母冲突与青少年心理健康之间关系的研究结果是一致的(王明忠,范翠英,周宗奎,陈武,2014;Kelly & EI-Sheikn,2011)。父母冲突是父母关系中消极方面的典型表现,不可避免地对于家庭系统的各个方面如家庭氛围、亲子关系等产生负面影响,极大地破坏着家庭这一系统的基本功能,而青少年的自伤行为就是其应对这种非适应性家庭环境的结果。

父母冲突对儿童青少年问题行为的影响是非常复杂的。该研究从家庭关系的角度加以考察发现,家庭无效环境在父母冲突和青少年自伤之间起中介作用。这与一些研究者的理论推测是一致的。有研究者认为,父母间严重的冲突或者导致婚姻破裂或父母生理、情感上的精力匮乏,使其对孩子的生理和心理需要敏感性降低,或者将父母冲突中产生的愤怒和敌意转移到孩子身上,从而导致孩子的不安全依恋,引起问题行为(池丽萍,王耘,2002;Davies & Cummings,1994)。家庭无效环境是亲子关系消极方面的集中体现,尤其反映了由父母发起的对孩子的消极态度和行为。家庭无效环境与青少年自伤的关系已得到广泛证实(Martin,Bureau,Cloutier,& Lafontaine,2011;You & Leung,2012)。该研究进一步表明了父母冲突在家庭无效环境与青少年自伤行为关系中的初始作用,即父母冲突是家庭无效环境最终导致青少年自伤行为的源头所在。父母冲突对儿童青少年的消极影响可见一斑。

更深入的问题是,父母冲突的哪些方面以及由此导致的无效家庭环境通过什么方式影响最终的自伤行为?该研究从“认知-情境理论”出发,认为父母冲突是通过孩子对冲突的认知评估来影响自伤行为的,结果显示,威胁-知觉中的涉己冲突在父母冲突中的解决情况与青少年自伤水平之间起中介作用,而在冲突程度与青少年自伤水平间则无此作用。这说明父母冲突的不同方面对青少年自伤行为的影响路径是不一样的。该研究还显示,家庭无效环境和涉己冲突在解决情况与自伤水平之间的序列中介效应显著。这一结果更精细地回答了父母冲突对青少年自伤的影响路径,提示父母冲突中的问题解决会影响父母对孩子的态度和行为(家庭无效环境),进而导致孩子将父母的冲突归结为自身(涉己冲突),并可能采取自伤的方式惩罚自己。

当然,自伤的形成机制是异常复杂的,而该研究仅仅从家庭关系的角度对青少年自伤的形成机制问题做了探讨,显然是片面的。尽管如此,该研究的结果对于理解和预防青少年自伤行为仍是有启发的。首先,父母关系在家庭关系中的作用是主导性的,是整个家庭系统中最重要的纽带,因而也可能是其他家庭关系问题的始作俑者。其次,由于父母冲突对青少年自伤的影响很大一部分是通过破坏亲子关系来实现的,因此在青少年自伤干预的过程中将父母纳入到干预中来是非常必要的。最后,对父母冲突的归因偏差是青少年自伤的原因之一,在干预中应将改变青少年的不合理认知作为治疗的重要内容。

5结论

父母冲突中的解决情况与冲突程度都能显著正向预测青少年自伤。冲突程度对青少年自伤的影响有两条途径:一是直接影响;二是以家庭无效环境为中介的间接影响。解决情况对青少年自伤的影响有四条途径:一是直接影响;二是以家庭无效环境为中介的间接影响;三是以涉己冲突为中介的间接影响;四是以家庭无效环境和涉己冲突为序列中介的间接影响。

参考文献

池丽萍,王耘.(2002).婚姻冲突与儿童问题行为关系研究的理论进展.心理科学进展,10(4),411-417.

邓林园,张锦涛,方晓义,刘勤学,汤海艳,兰菁.(2012).父母冲突与青少年网络成瘾的关系:冲突评价与情绪管理的中介作用.心理发展与教育,28(5),539-544.

冯玉.(2008).青少年自我伤害行为与个体情绪因素和家庭环境因素的关系.硕士学位论文.华中师范大学.

(美)Miller,D.N.,& Brock,S.E.(2012).中小学生自伤问题:识别、评估和治疗(唐苏勤,黄紫娟 译).北京:中国轻工业出版社.

王瑜萍,朱熊兆,蚁金瑶,等.(2012).中学生人群自伤自杀行为研究.中国临床心理学杂志,20(5),666-668.

王明忠,范翠英,周宗奎,陈武.(2014).父母冲突影响青少年抑郁和社交焦虑——基于认知-情境理论和情绪安全感理论.心理学报,46,90-100.

维吉尼亚.萨提亚,约翰.贝曼,简.格伯,玛利亚.葛莫莉.(2011).萨提.家庭治疗模式(聂晶译).北京:世界图书出版公司.

武永新,邓林园,张馨月,孔荣.(2014).父母冲突、亲子沟通对青少年自我发展的影响研究.中国临床心理学杂志,22,1091-1094.

杨阿丽,方晓义,涂翠平,李红菊.(2007).父母冲突、青少年的认知评价及其与青少年社会适应的关系.心理与行为研究,5,127-134.

攸佳宁.(2007).无效家庭环境问卷在中国大学生人群中的初步修订.硕士学位论文.北京大学.

赵梅.(2005).婚姻冲突及其对青春期子女的影响.博士学位论文.北京师范大学.

Davies,P.T.,& Cummings,E.M.(1994).Marital conflict and child adjustment:An emotional security hypothesis.PsychologicalBulletin,116(3),387-411.

Guan,K.,Fox,K.R.,& Prinstein,M.J.(2012).Nonsuicidal self-injury as a time-invariant predictor of adolescent suicidal ideation and attempts in a diverse community sample.JournalofConsultingandClinicalPsychology,80(5),842-849.

Glasosman,L.H.,Weierich,M.R.,Hooley,J.M.,Deliberto,T.L.,& Nock,M.K.(2007).Child maltreatment,non-suicidal self-injury,and the mediating role of self-criticism.BehaviourResearchandTherapy,45(10),2483-2490.

Grych,J.H.,& Fincham,F.D.(1990).Marital conflict and children’s adjustment:A cognitive-contextual framework.PsychologicalBulletin,108(2),267-290.

Grych,J.H.,& Fincham,F.D.(1993).Children’s appraisals of marital conflict:Initial investigations of the cognitive-contexual framework.ChildDevelopment,64(1),215-230.

Grych,J.H.,Seid,M.,& Fincham,F.D.(1992).Assessing marital conflict from the child’s perspective:The children’s perception of Interparental conflict scale.ChildDevelopment,63(3),558-572.

Hayes,A.R.(2012).PROCESS:Aversatilecomputationaltoolforobservedvariablemediation,mod-eration,andconditionalprocessmodeling[White paper].Retrieved from http://www.afhayes.com/public/process2012.pdf.

Kelly,J.B.(2000).Children’s adjustment in conflicted marriage and divorce:A decade review of research.JournaloftheAmericanAcademyofChildandAdolescentPsychiatry,39(8),963-973.

Kelly,R.J.,& EI-Sheikh,M.(2011).Marital conflict and children’s sleep:Reciprocal relations and socioeconomic effects.JournalofFamilyPsychology,25(3),412-422.

Klonsky,E.D.,May,A.M.,& Glenn,C.R.(2013).The relationship between nonsuicidal self-injury and attempted suicide:Converging Evidence from four samples.JournalofAbnormalPsychology,122(1),231-237.

Lloyd-Richardson,E.E.,Perrine,N.,Dierker,L.,& Kelley,M.L.(2007).Characteristics and functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents.PsycholMed,37(8),1183-1192.

Martin,J.,Bureau,J.,Cloutier,P.,& Lafontaine,M.(2011).A comparison of invalidating family environment characteristics between university students engaging in self-injurious thoughts and actions and non-self-injuring university students.JournalofYouthandAdolescence,40(11),1477-1488.

Siffert,A.,& Schwarz,B.(2011).Parental conflict resolution styles and children’s adjustment:Children’s appraisals and emotion regulation as mediators.TheJournalofGeneticPsychology,172(1),21-39.

Sornberger,M.J.,Smith,N.G.,Toste,J.R.,& Heath,N.L.(2013).Nonsuicidal self-injury,coping strategies,and sexual orientation.JournalofClinicalPsychology,69(6),571-583.

Suyemoto,K.L.,& MacDonald,M.L.(1995).Self-cutting in female adolescents.Psychotherapy,32(1),162-171.

Taylor,A.B.,Mackinnon,D.P.,& Tein,J.Y.(2008).Test of the three-path mediated effect.OrgnizationalResearchMethods,11(2),241-269.

Yates,T.M.(2004).The developmental psychopathology of self-injurious behavior:Compensatory regulation in posttraumatic adaptation.ClinicalPsychologyReview,24(1),35-74.

You,J.,& Leung,F.(2012).The role of depressive symptoms,family invalidation and behavioral impulsivity in the occurrence and repetition of non-suicidal self-injury in Chinese adolescents:A 2-year follow-up study.JournalofAdolescence,35(2),389-395.

The Influence Path of Family Relationships on Adolescents’ Self-injury:A Serial Mediation Analysis

Wang YulongWang YaoYi MingXiao Can

(Hunan Key Laboratory of Cognition and Human Behavior,School of Education Science,Hunan Normal University,Changsha 410081)

Abstract:To explore the relationships among interparental conflict,family invalid,adolescent cognitive appraisal to interparent conflict and adolescents’ self-injury,2800 adolescents who locate in Hunan Provinces were surveyed.The results showed that:(1)degree of conflict and situation of resolution can significantly predict adolescents’ self-injury.(2)there are two influence paths of degree of conflict on adolescents’ self-injury:direct influence and indirect effect of family invalid as a mediator .(3)there are four influence paths:direct influence,indirect effect of family invalid as a mediator,another indirect effect of self-blame as a mediator,and a serial mediation of family invalid and self-blame as mediators.

Key words:interparent conflict;family invalid;cognitive appraisal;adolescents’self-injury

*基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC190021)。

通讯作者:王玉龙,E-mail:yulongwang107@126.com。

中图分类号:B848

文献标识码:A

文章编号:1003-5184(2016)03-0251-06