试谈语文综合实践活动课特点及其拓展性应用

□陈海光 范维胜

试谈语文综合实践活动课特点及其拓展性应用

□陈海光范维胜

【摘要】语文综合实践活动课是课程改革的产物,但它其实一直就存在于传统文化继承的过程里和我们日常的“听说读写”当中,对解放语文课堂、提高学生的整体素质有着方向性的引领作用。不过,由于众多教师对其认识不清甚至错误,在实际教学中,它一直处于边缘化位置。因此,把握和理解语文综合实践活动课的语文性和课程性这两大根本性特点,并据此进行拓展性应用,尤其是必修教材一般性文本和“语言文字应用”教学的“活动化”,使语文课有效地“动”起来,在当前的教学环境里显得尤为必要。

【关键词】语文实践活动;语文性;课程性;拓展应用

一、语文综合实践活动课的地位

毋庸讳言,语文综合实践活动课是课程改革的产物,但它的影子或准概念其实“一直都在”,或流淌在传统文化传承教育的血液里,或飘逸在日常的听说读写的纽带上,或漫步在你、我、他、它之间的桥梁上。可以说,从古至今,学习和实践,知识和运用,知与行是水乳交融而必不能分离的理念是深入人心的,但时至今日,我们的教学越来越和生活分道扬镳却是不争的事实。

语文教学更是如此。作为一门最具有人文色彩,和每个人的生活息息相关的学科,现实中也最为人诟病。究其原因,和生活脱节、和实践游离及教学效率低下不无关系。从这个层面上也就不难理解,《义务教育语文课程标准》在鉴定语文的教学特点时为什么会说:“语文是实践性很强的课程,应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也应是语文实践。”“语文又是母语教育课程,学习资源和实践机会无处不在,无时不有。因而,应该让学生更多地直接接触语文材料,在大量的语文实践中掌握运用语文的规律。”而《普通高中语文课程标准》则这样定位:“语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”“语文课程应增进课程内容与学生成长的联系,引导学生积极参与实践活动,学习认识自然、认识社会、认识自我、规划人生,实现本课程在促进人的全面发展方面的价值追求。”

和新课程配套的教材在这方面也做了积极的调整,如人教版初中语文教材在每一单元后面都会安排一次综合性学习,且主题一般紧扣单元的文本展开,内容丰富,形式多样,有较强的操作性。而人教版的编排无疑有强大的示范和引领作用,其他版本义务教育阶段的教材也有类似设计,甚至有创新之举。如人教版综合性学习被人诟病编排太密,让老师和学生疲于应付,降低了活动质量等。因此,有的教材就隔几周安排一次综合性学习,做到贯穿始终,但疏密有度。相对而言,高中语文的综合实践活动课以选修课的面貌出现为多,但苏教版语文教材独树一帜,特意设计了一种学习方式——“活动体验”,甚至高一新生最初接触的就是这种学习方式,这不能不钦佩编者的匠心。其实,这种方式就是综合活动实践的孪生兄弟,它注重引导学生围绕专题的人文内涵和学习要求,结合具体学习材料,开展丰富多样的语文实践活动,在活动中体验,在活动中思考,在活动中探究,侧重在综合性活动中提高语文素养。

因此,在顶层设计上,语文教学要和实践相结合,语文综合实践活动课要积极开展的意图不言自明。这是对语文教学“自绝于生活”的拨乱反正,是审时度势之后的力挽狂澜。不过,对于语文综合实践活动课,或广义一点说,在语文教学上突出学科的实践性,有许多教师的认识是不清楚、不到位,甚至是错误的。语文综合实践活动课在现实教学上的地位是被边缘化的,一些教师或是对教材的编排视若未见,或是敷衍搪塞,或是不知如何“活动”,想活动而不能,为活动而活动。他们都没有意识到,语文综合实践活动课应该代表着教学改革,尤其是新课程推进的方向,也应该是语文教学自救、自强、自我生长的希望所在。

二、语文综合实践活动课的特点

近年来,随着语文综合实践活动研究的深入,关于其特点也众说纷纭,如开放性、探究性、实践性、学习性、综合性等,有些说法更是神乎其神,将所有综合实践活动能体现的特点都加在它头上。其实,与其它一些学科的活动课相比,语文综合实践活动课更纯粹,特点更鲜明,最主要的特点也就两点:

1.语文性

我们先来看一堂语文综合实践活动课的片段设计:

【导语】:

虽然刚出生时,我们的那根连接母体的脐带已经被剪断,可与母亲精神上的血缘关系却终生难以割断。十几年来,也许你与母亲朝夕相处,母亲一直无微不至地关心着你,但是,沐浴在母爱中的你真正了解自己的母亲吗?

【要求】:

请个找时间与母亲聊聊天,内容可以包括以下几个方面:

(1)母亲的生活经历、喜怒哀乐,她对事业和生活的梦想和追求;

(2)母亲十月怀胎和一朝分娩的甘苦;

(3)母亲在养育子女过程中的酸甜苦辣;

(4)母亲对孩子的希望和要求。

采访时可以展出母亲往日的照片,请她讲一讲照片背后的故事;还可以为生活中的母亲拍照,争取为她拍出最能表现其特点的照片。

不难看出,这样的实践活动安排,或倾听,或谈话,或拍照,突出了实践性、活动性、综合性等特点,对学生的能力锻炼,对亲子关系的培养,都大有裨益。这种能力也绝不是一般的课所能渗透的。但这就一定是语文综合实践活动课吗?可否说这是一次班会课后的作业?一次政治课后作业?甚至,是“母亲节”“三八妇女节”的家庭作业?

笔者这样猜测不无道理。语文综合实践活动课集活动性、实践性、综合性等活动课的特点于一身,但最重要的一点,它姓“语文”而非其他!也就是说,语文综合实践活动课的前提性条件,或曰根本性特点,是它的语文性。一旦活动课的落脚点是非语文的,或是泛语文的,譬如有人说“听说”不是语文啊?“采访”不是语文啊?这就跌进了“泛语文”的阴沟了,好像语文是个筐,什么都可以往里装。

何谓“语文性”?就笔者的理解,应该是语言文字的应用与表达,谋篇布局的设计和落实,人文思想的内化和外现,是“听说读写”的综合提升,尤其是“写”的提升,包括“怎样写”的技巧提升和“写什么”的思想认识的提升。

其实,上面的例子只是截取一部分,还有些安排是这样的:……(承上)并根据自己对母亲的了解,为每张照片题写标题。采访结束后,整理好采访记录,为写作做准备。

在以上各项活动的基础上,从下面题目中任选一题。

(1)为母亲写一篇小传,力求全面反映母亲的个性和人格特点。可以附上母亲的照片及其他相关资料。

(2)以“妈妈,您听我说”或“母爱”为题写一篇作文,文体、字数不限。

这是人教版义务教育语文八年级下册第一单元的综合性学习的几个环节,可以说编者深谙活动课的“语文性”,譬如给照片写标题,拍照不是语文,写标题就是语文了;譬如整理采访记录,采访不一定是语文,但有条理的安排,准确的记录,就是语文了;至于最后写传记或作文,那就更不用说了。

语文综合实践活动课姓“语文”,这一点应该成为每次活动的共识,即使活动看来和语文相距甚远,也要尽量寻找活动其中的语文因素,让“活动”和“语文”搭上关系。再举个例子,同是这册的第三单元综合性学习的主题为“科海泛舟”,该主题似乎和语文关系不大,但经过编者的苦心孤诣,两者居然神奇地发生了关系:

有个活动是这样安排的:

【导语】:

当今时代,科学技术已成为推动生产力发展的巨大动力。可以说,世界上几乎每天都有一项新的科技成果问世,都有新的科学技术应用到我们的生活中来。作为当代青少年,应该关注科学进步,投身于科学创造。

【活动】:

在下面的两项活动中选择一项展开:

(1)在各种科技类书刊中或者相关网络上,查阅、搜索最新的科技成果,写一篇说明性文字,向大家作介绍。

(2)有小发明、小制作的同学,把你的成果展示给大家并作口头介绍。如有兴趣,写一篇新闻稿,投给学校广播站。

写篇说明文或广播稿,特别是广播稿的设计,真是充满创意,让整个活动语文味满满。但编者的苦心还不仅于此,在“参考资料三”中居然附录了3首关于“科学和诗”的诗歌,现选两首较短的:

(1)英国诗人蒲柏给牛顿写的墓志铭:大自然和它的规律深藏在黑夜里上帝说让牛顿出世吧于是一切就都在光明之中。

(2)英国诗人济慈对科学的忧惧:科学将剪断安琪儿的双翅用规则和准线打破所有的秘密把幽灵赶出天空,把地精赶出洞府把天上的彩虹拆散,叫它们永远不再编织。

这样的设计无疑充满灵性,让最现实的、最单调的科技和最飘逸、最自由的诗歌交织在一起,呈现别样的美丽。试想,连这样看起来似乎风马牛不相及的活动也能和语文亲密接触,所以,要让语文综合实践活动姓语文是不难的,难的是设计别具匠心,令人耳目一新。

2.课程性

一般每次综合实践活动都有一定的活动目的,而确定这个目的的根据不是老师的一时兴起,也不是学生的兴之所至,而是课程安排。这是所有综合实践活动课的特点,但是相对其他学科的活动课以发现什么现象、总结什么规律和找到什么解决之道为目的不同,语文综合实践活动课要落实的是语文性目的,在目的确定和活动设计上,执教者要比一般性的综合活动有更强烈的课程意识,否则,容易出现偏差。

义务教育阶段的语文综合实践性活动一般紧扣单元主题展开,和选文息息相关,主题比较明确,只要按照单元要求去操作即可,如果教师能加以创造性的重组,那效果一定会是事半功倍。插句题外话,义务教育阶段单元和单元之间的活动课程目标似乎缺乏内在的逻辑,没有构成一个系列性的活动主题,尤其是语文性的活动主题。譬如每次活动总是以写作为依托,但作文的文体或写法特点没有加以序列性渗透,未免令人遗憾,这可能也是基于人文主题编制的教材的普遍性问题。

高中语文综合实践课在必修教材里出镜的机会不多,苏教版语文教材强调“活动体验”可谓难能可贵。它可以说是语文的“微”综合实践活动,但“麻雀虽小,五脏俱全”,在确定活动目的和如何设计活动上,同样需要体现语文综合活动课的语文性和课程性。不过,在实际教学中,这样的活动课并没有引起师生的高度重视,往往出现方向性错误,尤其是在课程目标的确定上。

我们还是来看一个例子。

苏教版语文教材第一专题要求以“活动体验”的方式处理“向青春举杯”这一主题。有一位特级教师在教学《沁园春·长沙》时是这样设计活动的:

(1)中译英作比较。这一环节是出示诗歌的英文版,要学生讨论翻译是否恰当;

(2)听演唱与朗诵;

(3)看影视明背景;

(4)选歌填词演唱。

最后这个环节比较有意思:学生根据一个耳熟能详的旋律,将《沁园春·长沙》原文改译成歌词的模式。

应该说,这样的活动课很有特点,手段多样、样式丰富、中外结合、现代元素和创造味十足。但仔细推敲一下,这堂课除了热闹,还能留下什么?有关于毛泽东的思想情感?有关于该首词的别具特色的结构和写法?好像什么也没有。

究其实质,问题就出在课程目标的把握不恰当上。

根据《浙江省普通高中学科教学指导意见》的建议:教学应围绕“理解”和“朗读”两个点展开活动……让学生有感情地朗读,把握内容,领会思想。按照这个标准去衡量上面的课例,问题无疑严重而清楚:让高一的学生去评判翻译优劣,那不是开玩笑吗?听演唱、朗读、选歌填词,这些安排就是继续感知文本内容,和“理解”相距甚远;朗读也就听听而已,接下来居然就要演唱了。所以,该课例里的活动只是为活动而活动,为体验而体验,教师的设计太过“任性”。

那么,这节课应该该怎样设计才可以体现课程目标呢?

笔者根据学科指导意见,围绕“理解”和“朗读”设计几个活动:

方案一

(1)创设情境导入。

(2)自由读诗歌,你觉得上下阕分别写了什么内容?

(3)根据你的理解自由读。可读几句,一句,甚至一个字,但要说一下为何这样处理。

(4)如果用一种色彩去形容毛泽东,你会用什么?请结合诗句说明理由。

(5)再次自由读诗歌,朗读体现你的理解和情感,互相点评,推荐班级朗读,并总结朗读方法和技巧。

(6)全班看视频,齐读结束。

方案二

(1)创设情境导入。

(2)自由读诗歌,正音等。

(3)活动一:赏“丰富”之美。

有人说这首词是毛泽东最美的词,美在“丰富”。如写的内容、写景的层次、用词、写作手法、人物形象等。

你能具体地发现吗?请自由地读诗歌,写写你的发现,并互相交流。

(4)活动二:读美之“丰富”。

诗歌是朗读的艺术,朗读体现你的理解和情感。

请带着你的理解,朗读,小组点评,从语调、重音、停顿、情感等方面进行。

推荐朗读比赛。

(5)齐诵结束。(设计类似于余映朝老师的板块教学)

上面的两个方案,以朗读为手段,以理解为目的,不枝不蔓,突出语文性,紧扣课程目标进行,虽不够“闹”,也不够“活”,但实在,学生学有所得,有切实提高。

当然,该特级教师的课例,只要注意课程目标,稍加调整即可:

(1)用影视创造情境进入。

(2)以各自的理解,自由朗读,该注意怎么读?

(3)词在古代就是用来唱的,你能否根据该词,创造性选歌填词并歌唱?

(4)从你的歌词当中,感受到毛泽东怎样的情感?

(5)带着你的理解,再次自由地朗读全词,并推荐读。

(6)最后看影视,齐读或背全词。

这个调整剔除了一些噱头,只突出了“理解”和“朗读”两个点,但这是质变,让活动成了符合课程要求的语文综合实践活动课。

不过,以上的设计是就课论课,总感觉有点小家子气,不够“综合”。其实,浙江省“学科指导意见”是这样要求活动的:

(1)分小组分别收集3首诗的相关资料,了解诗人的生活经历、诗歌创作的时代背景,了解不同时代年轻人的追求与理想,然后就诗歌创作时代和诗人生活经历对诗歌创作的影响进行交流,从而体会诗人的情怀,体会不同时代青年的情怀的异同,体会诗歌的时代特色。

(2)在反复朗读《沁园春·长沙》中,设计诗歌朗读提示,琢磨并写出每句诗歌朗读时的停顿、重音、节奏、语气、语调及其理由,由此揣摩诗句的含义,体会诗歌的情感并进行交流。

(3)在反复朗读《相信未来》《六月,我们看海去》中,找出诗人所用的诗歌意象,分析诗人创造这些意象的方法,体会这些意象所表达的思想感情。

(4)开展“寻觅青春经典诗文”活动,然后开展诗歌朗诵会或诗歌朗诵比赛。也可以“我心目中的青春”为题,写一篇短文,表达自己对青春的认识。

无疑,这样的活动相对大气、综合,既突出了朗读这一基本学法,又突出了诗词情感、意象的特点,最后还以写来进行人文性的价值熏陶,把语文性和课程性水乳交融起来,颇为难得。

三、语文综合实践活动课的拓展性应用

诚如本文第一部分所言,在现实教学当中,语文综合实践活动课是被边缘化的,老师忽视,学生轻视,学校更不会为开展语文综合实践活动课创造条件。究其原因,除了教师的认识有局限外,一些语文综合实践活动课流于形式,追求片面的热闹和“高大全”,没给学生以切实的收获,也是一大主因。但是,我们不能因噎废食。语文综合实践活动课实践性、开放性、活动性的特点,在激发学生学习兴趣,提升其学习效率方面的作用是不言而喻的。所以,让语文综合实践活动课走进必修教材的一般性文本或语言文字应用的教学当中,发挥其拓展性作用,尤其是把活动课的理念渗透于一般的日常教学之中,更有必要。

让我们以走进“一般性文本”为例简单说明一下:

这里的“一般性文本”,是指编者没有确定它的学习方式为“活动体验”的文本。就苏教版而言,绝大多数的文本是这类文本。在学习时,一些学生未免会在一般性的模式下兴致索然。因此,教师能否在教学这些文本时,发现其中带有语文性的活动因子,经常开展一些活动课,让课堂呈现形式多样化?

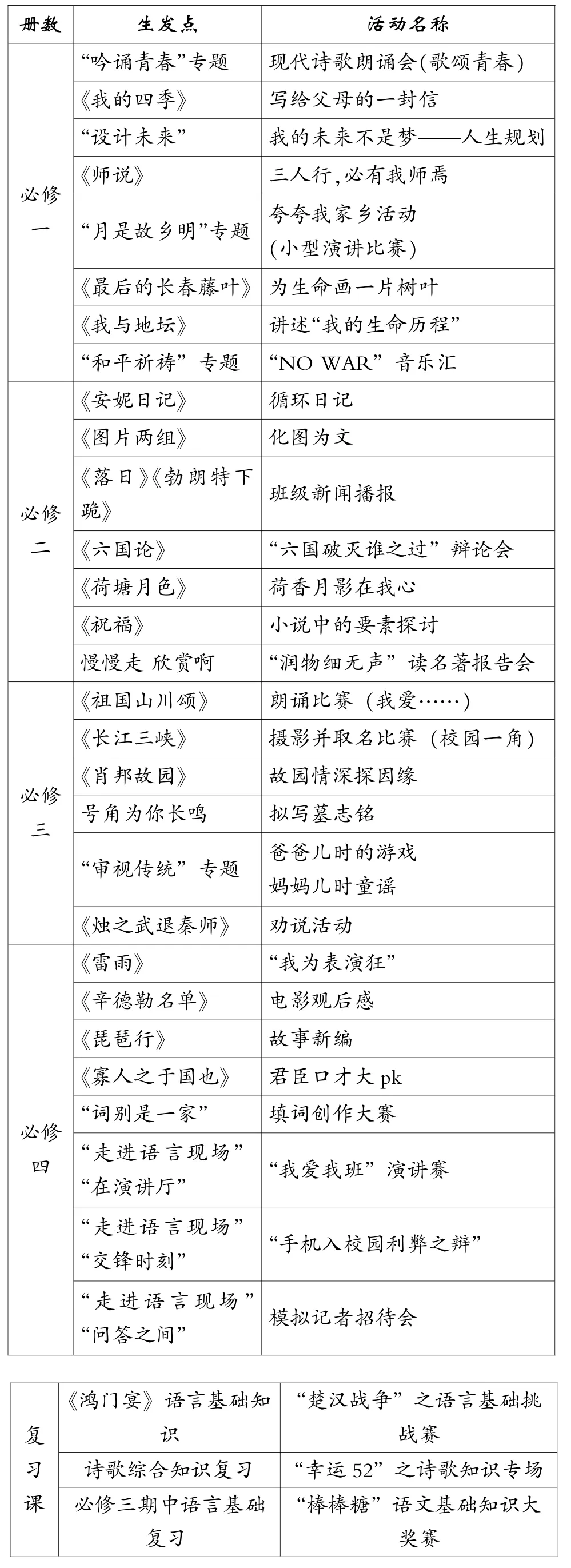

下面是我校一位老师以苏教版高一语文必修教材为例整理的“活动课”,为便于比较,将一些要求以“活动体验”方式上课的文章也一并录入:

册数必修一生发点 活动名称“吟诵青春”专题 现代诗歌朗诵会(歌颂青春)《我的四季》 写给父母的一封信“设计未来” 我的未来不是梦——人生规划《师说》 三人行,必有我师焉“月是故乡明”专题 夸夸我家乡活动(小型演讲比赛)《最后的长春藤叶》《我与地坛》为生命画一片树叶讲述“我的生命历程”“和平祈祷”专题《安妮日记》“NO WAR”音乐汇循环日记《图片两组》 化图为文必修二《落日》《勃朗特下跪》《六国论》班级新闻播报“六国破灭谁之过”辩论会《荷塘月色》 荷香月影在我心《祝福》 小说中的要素探讨慢慢走欣赏啊 “润物细无声”读名著报告会《祖国山川颂》 朗诵比赛 (我爱……)《长江三峡》 摄影并取名比赛 (校园一角)必修三《肖邦故园》号角为你长鸣故园情深探因缘拟写墓志铭“审视传统”专题 爸爸儿时的游戏妈妈儿时童谣《烛之武退秦师》 劝说活动必修四“手机入校园利弊之辩”《雷雨》 “我为表演狂”《辛德勒名单》 电影观后感《琵琶行》 故事新编《寡人之于国也》 君臣口才大pk“词别是一家” 填词创作大赛“走进语言现场”“在演讲厅” “我爱我班”演讲赛“走进语言现场”“交锋时刻”“走进语言现场”“问答之间”模拟记者招待会复习课《鸿门宴》语言基础知识“楚汉战争”之语言基础挑战赛诗歌综合知识复习必修三期中语言基础复习“幸运52”之诗歌知识专场“棒棒糖”语文基础知识大奖赛

几点说明:

表格只列出活动名称,具体如何设计,要体现怎样的课程目标和语文目标,并没呈现;列出来的活动是老师根据文本挖掘出来的,并不是一学期要开展这么多。当然,小型的、可以立即准备的活动完全可以多开展;活动没有一定的序列性,随专题的文章而动,而且也没有列出活动后跟进的举措;活动如何组织更需要每个老师发挥其创造性了。

从上表可以看出,立足于一般性文本开展语文综合实践活动课确实大有可为。当然,这也对教师提出了更大的挑战,如何确定主题,如何分组,如何兼顾绝大多数学生,如何让活动有效甚至高效,都要充分考虑。至于让活动课和“语言文字应用”教学结合起来,那就更好操作了。上面的复习课只露出冰山一角,可资借鉴,或辩论,或列表,或徽标设计,或模拟对话、表演,都是学生喜爱的。寓教于乐,乐中寓学,还怕语文成问题吗?还怕语文教学的春天不会姗姗而来吗?

参考文献:

[1]义务教育课程标准实验教科书(语文7-9年级)[M].北京:人民教育出版社,2006,第2版.

[2]普通高中课程标准实验教科书(高中语文必修1-4)[M].南京:江苏教育出版社,2008,第5版.

[3]郭元祥.综合实践活动课程的理念[M].北京:高等教育出版社, 2003.

[4]郭吉成.本真语文教学和教例剖析[M].杭州:浙江教育出版社, 2014.

(编辑:胡璐)

中图分类号:G633.3

文献标识码:A

文章编号:1671-0568(2016)07-0074-04

作者简介:陈海光,浙江省温州市永嘉中学教师,温州市教坛新秀、教坛中坚、师德楷模等称号;范维胜,中学语文特级教师,语文出版社名师大讲堂客座讲师。