机构投资者、政府治理与会计盈余的持续性*

——来自我国沪深A股上市公司的经验证据

江西财经大学会计学院 罗劲博

机构投资者、政府治理与会计盈余的持续性*

——来自我国沪深A股上市公司的经验证据

江西财经大学会计学院罗劲博

摘要:本文利用我国沪深A股市场上市公司机构投资者持股的企业样本,以及王小鲁、余静文和樊纲(2013)所做的中国分省经营环境大规模调查数据,分析了机构投资者对公司会计盈余持续性的影响,并考察了政府治理的作用和机制。研究表明:机构投资者提高了会计盈余的持续性,进一步发现公司所在地的政府治理会强化机构投资者持股对会计盈余持续性的影响,上述效应仅在机构投资者持股高的公司和民营企业更为显著。本文的研究有助于认识在新一届政府简政放权和提高政府效率的背景下,政府治理行为对微观市场机构投资者的行为以及会计盈余信息持续性的影响机制。

关键词:机构投资者会计盈余持续性政府治理公司治理

一、引言

2008年我国机构投资者所持股份的价值已超过整个市值50%以上,其对资本市场会制造一定“羊群效应”,加剧了市场的波动,也使得公司治理的行为不具有持续性,导致会计盈余信息的不稳定;同时机构投资者又是一个战略性的投资者,追求长期回报和稳定市场是其重要而又鲜明的特征,因此在参与公司治理中会体现出长期的、可持续的投资理念,又会使公司业绩和会计盈余信息呈现出稳定的、一致的持续性特征。然而,转型经济国家影响经济发展的一个根本因素是这个国家官僚体制的效率与质量(李稻葵,2005)。新一届的中央政府提出要通过简政放权,进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用,激发市场主体的创造活力,增强经济发展的内生动力;并把政府工作重点转到创造良好发展环境、提供优质公共服务的目标。在此背景下,分析作为微观经济主体的机构投资者的公司治理行为,以及与此关联的会计盈余持续性是否受到政府治理的影响,具有很大的理论价值和现实意义。

二、理论分析与研究假设

相对于普通投资者,机构投资者能够对上市公司披露的信息进行正确的解读和分析,并利用有关渠道向普通投资者传递此类信息,进而帮助个体投资者降低信息不对称所带来的弊端而减少其投资损失,有利于保持盈余信息的前后期的相对稳定。同时机构投资者会利用其大股东的身份优势,切实履行对公司管理者的监督责任,能够有效地监督公司的“掏空”行为。刘永泽、唐大鹏和丛中岳(2011)发现,社保基金在公司治理中发挥了积极的监督作用,社保基金持股比例越高,被持股的公司盈余管理会大大下降,而对管理者的有效监督能够提高公司内部控制的有效性,同时降低会计差错和舞弊发生的概率。公司内部控制质量越高,盈余持续性越好;公司的盈余持续性越高,公司价值也越高,从而减少公司管理层盈余操纵的可能性,进而提高盈余信息的可靠性(肖华,张国清,2013);王斌(2013)认为,有年报补丁的公司其会计盈余持续性会明显低于没有年报补丁的公司,然而机构投资者持股对会计盈余持续性的影响更受到其持股比例的影响,机构持股比例越高,越会积极地去监督公司,并减少公司财务错误报告的可能性(Burns,2010),杨海燕、孙健和韦德洪(2012)发现,独立机构投资者持股比例越高,公司的各类代理成本则越低;程树强(2006)从影响会计盈余持续性有关因素的另一角度发现机构投资者的持股比例与公司盈余管理之间负相关,而且代理成本和盈余管理会降低,因此,机构投资者持股会间接增强会计盈余信息的持续性和一致性。石美娟和童卫华(2009)的研究表明,在股权分置改革后,机构投资者持股比例与公司价值之间有显著的正相关关系,所以机构投资者持股比例越高,其在公司的财务决策中的“话语权”就越大,对管理者的监督效应就会越会明显,从而保证会计盈余的持续性。

然而,机构投资者的有限任期和严格的业绩考核使得其更有可能通过短期的股价变动和业绩排名等方式来完成公司的考核,由此导致了机构投资者有可能不看重资本的增值和公司的长期价值增长。此外由于机构投资者的羊群行为(Herd Behavior)、短视行为(Short Termism)及流动性压力的影响,从而有可能会出现股价波动幅度和频率的显著提高,同时羊群行为的学习和模仿特征会导致更多的机构投资者行为的趋同性,从而削弱了市场层面因素对股票价格走势的预测作用(David,1998),机构投资者持股会使得公司管理层提高盈余管理的频率,导致公司盈余出现波动的频率增大,由此降低了公司盈余的持续性(李海英,2012;俞震等,2010);而宋建波、高升好和关馨姣(2012)认为,相对于机构未持股的上市公司,有机构投资者持股的公司的盈余持续性会更低;机构投资者持股比例越大,公司的盈余持续性则会越低;进一步发现机构投资者年度间的增持行为会显著降低公司的盈余持续性。

基于以上分析,提出如下两个对立假设:

假设1a:其他条件不变,机构投资者持股增强会计盈余的持续性,并且其持股比例越高,二者之间的正相关效应就会越强

假设1b:其它条件不变,机构投资者持股会降低会计盈余的持续性,并且其持股比例越高,二者之间的负相关效应就会越强

国有企业的国有股东拥有强势的背景,对上市公司有较多干预和间接控制,机构投资者无论是参与董事会,还是依靠市场机制都较难发挥作用(吴先聪,2012)。一般来讲国企不存在明显的信贷歧视和融资限制,因而对机构投资者为代表的非银行融资渠道的需求很小,同时由于国企的“所有者”缺位问题,使得现实中更多呈现的是高级管理者与第一大股东的角色“重叠和交叉”现象,从而导致机构投资者很难去监督公司和影响会计盈余的持续性。然而在民营企业,张敏、姜付秀(2010)发现:在我国现阶段,民营企业比国有企业更具备机构投资者发挥作用的治理环境。由于其运作更加具有市场化的色彩,股东、管理者与机构投资者的各自定位和分工更为明确,并且民营企业受正规金融对其融资约束更为明显,所以对机构投资者的投资有极大的需求,当机构投资者入股民营企业后,自然为了自己的利益会充分加强对管理者的监督,增强对会计盈余质量的敏感度,从而提高会计盈余的持续性,薄仙慧、吴联生(2009)发现随着机构投资者持股比例的增加,只有非国有公司的正向盈余管理水平显著降低;而国有控股和机构投资者对公司负向盈余管理水平影响均不显著。因而,提出如下假设。

假设1c:相对于国有企业,机构投资者持股民营企业能够提高会计盈余的持续性

影响经济发展的一个根本因素是这个国家官僚体制的效率与质量(李稻葵,2005),一般来说,政府治理主要表现在政府维护法律和秩序、维持宏观经济的稳定、提供的基础设施以及所实施的公开公平的税收管理体制和规制管理的制度框架等方面(Hellman et al.,2000);Leuz and Oberholzer-Gee(2006)、Fan et al.(2009)和Jiang et al.(2010)的研究表明政府治理会对企业的组织结构、公司治理和信息透明度产生一定的影响。较高的政府治理水平才有可能转变职能、下放权力,减少政府对企业生产经营活动的直接干预,有助于打破市场分割与垄断,进一步消除制约企业转型发展的体制机制障碍,为经济转型提供“源头活水”。机构投资者参与公司治理的行为,必然会受到政府治理对其影响,因为在现有的制度环境下,我国企业的行为特征不但受到企业内部人和外部投资者之间的代理关系的影响,而且更是企业的利益相关者与具有强制力的政府之间相互博弈的均衡结果(李增泉、孙铮,2009)。如果政府治理质量高,就有可能提高产权保护水平,加强法庭执行力度,改善中小企业发展的金融生态环境;提高行政办事效率,加强信用体系的日常监管,发挥信用担保、信用评价和信用调查等信用中介作用支持企业发展(陈德球、李思飞、王丛,2011),从而有助于影响机构投资者在公司治理过程中的作用和效果,并提高财务决策的稳定性和延续性,以保证会计盈余的持续性,反之,较低的政府治理质量会使政府干预企业行为更加普遍,由于政府干预会减少机构投资者监督的收益,降低了机构投资者对企业价值影响的正面效应,从而会削弱其监督公司的积极性(林志伟、胥佚萱、郭森,2010),其结果会导致企业的财务决策行为具有较多的“政府属性”,干扰企业正常的管理行为,进而恶化企业的经营生态环境,其结果会使得机构投资者的治理行为产生扭曲,甚至无法参与正常的公司治理决策,更为重要的是地方政府官员的“升迁”和“业绩竞标赛”行为进一步会使企业的业绩出现明显的大起大落。

由于公司所在地的政府治理会影响机构投资者与会计盈余持续性之间的关系,所以相对于较低的机构投资者持股,机构投资者如果持股较高,公司的业绩和治理水平更会成为其关心的重点,持股比例越大机构投资者越有机会接触公司的高管和董事会成员(Carleton,et al,1998)。而政府治理所形成的外围治理环境则是保证公司获得理想业绩的基本条件,进而会激励机构投资者参与公司治理。如果机构投资者持股比例不高,其缺乏足够的动机和能力与控股股东进行抗衡,以及监督大股东的资金侵占行为(王奇波,2005)。在此条件下,其在公司治理中的“搭便车”的概率会增加,进而激发其投机性的短视行为,使得会计盈余的持续性很难保证。而且持股比例较高的机构投资者则会重视投资长期的获利项目、增加固定资产的投资和以及R&D的实施力度(Bushee,1998;Wahal,&McConnell,2000);或者更有可能更换业绩不佳的核心高管,进一步会逐步改善公司的价值(Aggrawal et al.,2011),这些公司治理措施的加强会提高会计盈余的持续性。

转轨时期,地方政府提供的产权保护、行政效率和市场化机制对证券市场价格效率的影响在不同产权控制的公司中可能存在差异(陈德球、李思飞、钟昀珈,2012)。国有企业的运作模式和“管理基因”等方面已经嵌入了更多的政府治理的因素,由于国有企业的领导人都有一定行政级别,因此政府治理的变化会影响国有企业的日常管理行为。然而由于机构投资者持股国企的比例较低,而更多的机构投资者很难投资于国有企业,这导致其在公司治理决策中难有大的作为,其次国有企业的运营并非以完全追求业绩导向为目的,承担一定的社会责任也是其重要特征,所以国有企业的决策带有明显的行政化导向,这与完全市场化产物所诞生的机构投资者的内在特征有一定的冲突,因而会计盈余信息持续性也较难实现。相反在民营企业由于具有清晰的股权结构和较为规范的契约机制,机构投资者的权利主体地位能够得到有效保证,较高的政府治理质量有助于提高投资者保护水平,并且政府对企业的干预也会较少,而且企业的负担和摊派也会少很多,这些都为机构投资者正常履行投票权和决策提供有效的基础,从而使得企业的经营行为按照市场化机制和公司价值最大化的目标前进,有助于提高会计盈余的持续性,基于上述分析,提出下列假设。

假设2a:其它条件不变,公司注册地的政府治理会增强机构投资者持股对会计盈余持续性的影响

假设2b:相对于低机构投资者持股的企业,公司注册地的政府治理会增强高机构投资者持股对会计盈余持续性的影响

假设2c:相对于国有企业,民营企业注册地的政府治理会增强机构投资者对会计盈余持续性的影响

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源本文选取了我国沪深A股市场2006-2012年的上市公司为样本,在数据选择过程中,做了以下删除:(1)ST、PT公司;(2)金融类企业;(3)上市时间缺失的公司;(3)资产负债率大于1的公司;(4)销售增长率大于1的公司:(5)当年上市的企业;(6)创业板、中小板企业;(7)同时发行H股、B股的企业。机构投资者的持股的数据来自Wind数据库,政府治理数据来自王小鲁、樊纲等(2013),其它财务数据及公司治理数据来自CSMAR数据库,同时对观测值在5%水平进行缩尾处理,统计软件使用STAT11.0。

(二)模型建立及变量定义根据本文的假设,首先建立了两个模型:

在模型(1)中Te表示当年的利润总额,INS表示机构投资者持股,采用机构投资者年末所持公司股份的数量,预期符号未知,Lte表示滞后一年的利润总额,滞后一年年末净利润总额与对应的资产总额之比,预期的符号也不确定,在该模型中,主要观察α2是否为正来验证机构投资者持股是否影响会计盈余持续性;Size表示公司规模,利用年末公司资产的总额的对数表示,公司规模越大,利润也会越高,该符号预期为正;Lev表示公司的负债水平,该值越高会使公司的利润下降,预期符号为负;Salgrow表示公司销售增长率,用年末公司主营销售收入的变化与上年主营销售收入之比,该值越高说明公司的潜在盈利能力越大,预期符号为正;Beta表示公司贝塔系数,用CSMAR数据库的系统性风险值度量,该值越高,公司的利润越小,预期符号为负;Tobin表示公司的托宾值,用(流通股*年末股价+非流通股*每股净资产+负债总额)与年末资产总额之比,该值越大公司的利润会越高,预期符号为正,同时对所有回归变量用年初资产总额进行了平减处理。

在模型(2)是在模型(1)的基础上,加入了政府治理的(Govqulity)变量,本文参考了唐跃军、左晶晶等(2014)的做法,利用王小鲁、余静文和樊纲(2013)在2006、2008、2010、2012等四年中国分省经营环境指数的大规模调查数据中的政府管理水平来度量政府治理(Govqulity),其中2007、2009、2011年的数据采用前后两年已有数据的均值来代替,在稳健性检验中进一步分别应用政府公开、公正、公平(Threeopen)、政府效率(Govefficen)、政府廉洁(Govclean)等三个变量从不同的维度度量政府治理,政府治理质量越好,公司的利润总额会增加,该符号预期为正,该模型主要观察政府治理与机构持股(Ins)及滞后一年的每股收益(Lte)之间的交乘项β10的回归系数的符号,如果β10>0,则表明政府治理增强了机构投资者持股对会计盈余持续性的影响效应。

四、实证分析

(一)描述性统计表1是变量的描述性统计量,可以看出机构持股(Ins)的均值为15.923%,最小值为1,最大值为4,标准差为27.84,说明各类机构投资者持股的差异较大;政府质量(Govqulity)的均值为9.02,中位数为9.86,最大值为10.612,最小值为8.9,标准差为1.42,从而表明各地区政府治理差异较小;经过平减处理后的利润(Te)的均值为0.06,最小值为0.02,最大值为2.51,表明各样本公司的利润分布较为离散,这也与我国上市公司的现实相吻合。

表1 描述性统计

(二)相关性分析表2是变量的相关系数,结果表明机构投资者持股(Ins)与公司的利润(Te)的相关系数为0.281且在1%水平上高度显著,从而为假设1的有关推断找到了部分证据和支持,政府治理(Govqulity)与公司利润(Te)的相关系数为0.30且在5%水平上显著,初步说明较高的政府治理才有可能为企业的业绩增加创造较好的外部条件,本文的假设2初步得到了验证,其他变量的相关系数大多在50%以下,说明本文变量间的多重共线性问题得到了有效的缓解。

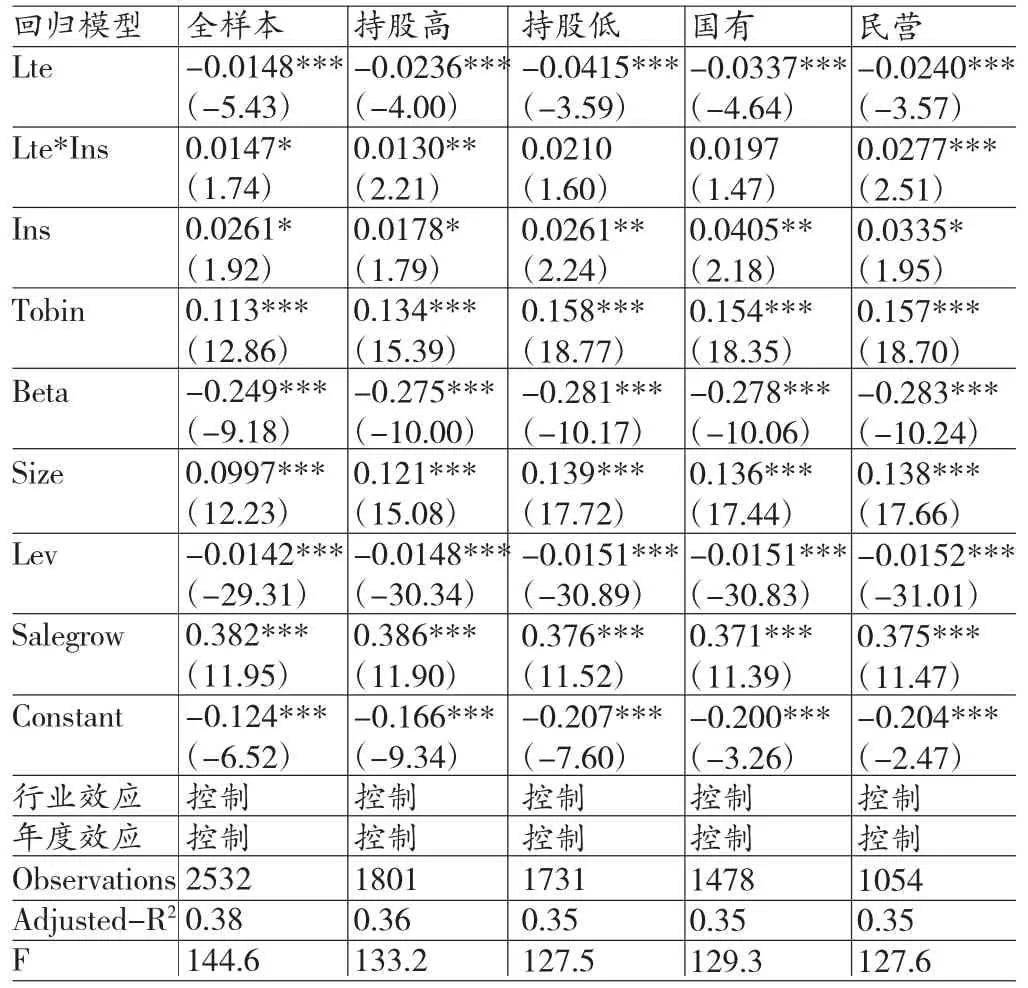

(三)回归分析(1)机构持股与会计盈余的持续性。表3的第2列是机构投资者持股与会计盈余持续性的全样本回归结果,可以看出不考虑机构投资者持股时,Lte的回归系数为-0.0148(T=-5.43),表明公司的业绩前后年度缺乏持续性,但其与Ins的交乘项的回归结果为0.0147并且在10%统计水平显著,说明机构投资者持股的确能发挥一定改善公司治理与提高会计盈余持续性的作用,第3列和第4列按机构持股的高低分组后回归,结果显示机构持股较高组的交乘项估计系数为0.013(T=2.21),而机构投资者持股较低组的系数不显著,说明只有较高的机构投资者持股才有可能提高会计盈余的持续性,第5列和第6列是按照持股公司产权性质的分组回归,可发现只有民营企业组的Lte*Ins的估计系数为0.0277且在1%水平高度显著,国有企业组的回归系数尽管为正但不显著,假设1a和假设1c得到了支持,假设1b拒绝原假设。

表2 主要变量的相关系数

表3 机构投资者持股与会计盈余的持续性

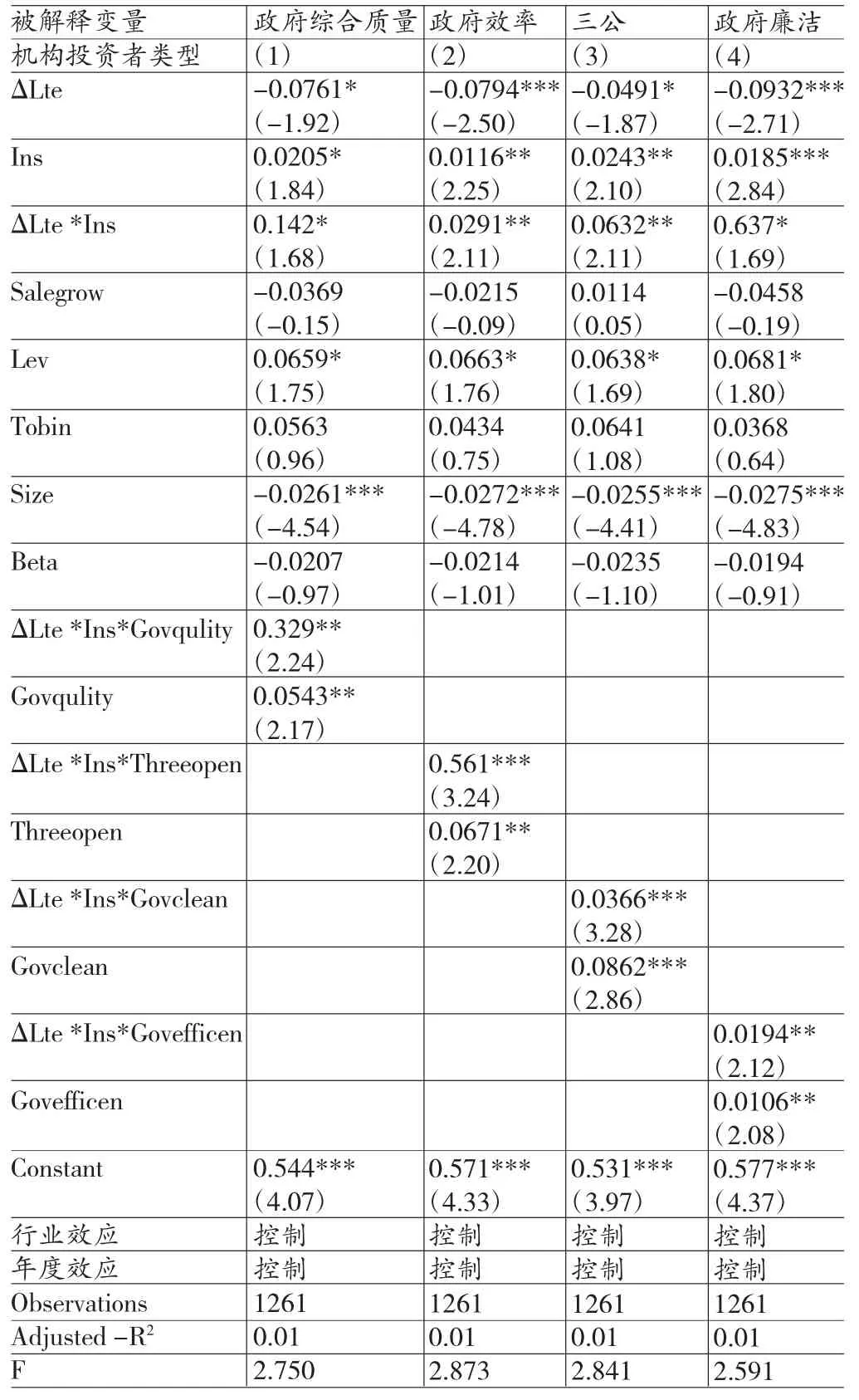

(2)考虑政府治理的机构持股与会计盈余的持续性。表4的第2列是考虑政府治理后的全样本回归结果,可以发现除机构持股(Ins)及其与Lte的交乘项等的回归结果与表3基本一致以外,在加进了政府治理(Govqulity)参与回归后,发现机构持股(Ins)、滞后一年的利润(Lte)等三项交乘的回归系数为0.0396(T=2.46),说明较高的政府治理能够加强机构投资者持股对会计盈余持续性的影响;第3列和第4列是按照机构投资者的持股比例的分组回归结果,可以发现只有机构投资者持股较高一组的三项交乘的估计系数为0.253 (T=1.97),而机构投资者持股较低一组的回归系数不显著,因为较高的政府治理质量只会对具有较大的规模的机构投资者的行为有积极影响,从而激励其提高会计盈余持续性的,而那些较小投资规模的机构投资者更有可能“搭便车”,不能达到应有的目的和作用。第5列和第6列是按照公司的产权性质的分组,可以看出民营企业组的三项交乘的回归系数为0.0335且在1%统计水平高度显著,而国有企业组尽管为正但不显著,假设2的推断得到了支持。

表4 政府治理、机构投资者持股与会计盈余的持续性

(四)稳健性检验本文首先对利润(Te)和滞后一年的利润(Lte)分别进行了差分处理,以消除变量的内生性,同时分别在模型中依次放入政府的三公(Threeopen)、政府的效率(Govefficen)和政府的廉洁(Govclean)等三个政府治理的维度,并通过模型(3)到模型(5)进行回归,其它变量的定义同模型(1),根据表5的结果显示,本文的假设进一步得到了支持和验证。

其次,进一步按照机构投资者持股公司的比例和公司的产权性质做了分类,再次用政府的“三公”(Threeopen)、政府的效率(Govefficen)和政府的廉洁(Govclean)等三个政府治理指标,继续按照上述差分检验的方法回归,本文的结论再次得到了支持。

表5 政府治理、机构投资者持股与会计盈余持续性的稳健性检验

五、结论

机构投资者已经成为我国资本市场上一个很重要的参与主体,其行为必将对上市公司的会计盈余信息产生深刻的作用,然而政府治理作为影响其行为的一个重要因素,由此所产生的具体作用机制和结果却是一个“黑箱”。本文利用了我国沪深A股市场2006-2012年的上市公司机构投资者持股的企业样本,以及王小鲁、余静文和樊纲(2013)所做的中国分省的企业经营环境的大规模调查数据,分析了机构投资者对公司会计盈余持续性的影响,并考察了政府治理在其中的作用和机制,结果发现:机构投资者提高了会计盈余的持续性,进一步发现公司所在地的政府治理会强化机构投资者持股对会计盈余持续性的影响,上述效应仅在机构投资者持股高的公司和民营企业更为显著。本文的研究结论具有一定的政策建议,首先要进一步制定更完善的政策提高机构投资者的发展规模和水平,增强机构投资者对上市公司治理的影响力度;其次也要求进一步提高政府的行政治理效率,加大政府简政放权的力度和提高政府透明度和公信力,以建立廉洁、高效的政府形象,从而为微观企业的发展提供重要的外部环境和支持。

*本文受到国家自然科学基金青年项目(项目编号:71202061)的资助。

参考文献:

[1]薄仙慧、吴联生:《国有控股与机构投资者的治理效应:盈余管理视角》,《经济研究》2009年第2期。

[2]陈德球、李思飞、钟昀珈:《政府质量、投资与资本配置效率》,《世界经济》2010年第3期。

[3]陈德球、李思飞、王丛:《政府质量、终极产权与公司现金持有》,《管理世界》2011年第11期。

[4]程书强:《机构投资者持股与上市公司会计盈余信息关系实证研究》,《管理世界》2006年第9期。

[5]张敏、姜付秀:《机构投资者、企业产权与薪酬契约》,《世界经济》2010年第8期。

[6]杨海燕、孙健、韦德洪:《机构投资者独立性对代理成本的影响》,《证券市场导报》2012年第1期。

[7]肖华、张国清:《内部控制质量、盈余持续性与公司价值》,《会计研究》2013年第5期。

[8]刘永泽、唐大鹏、丛中岳:《社保基金持股对上市公司盈余管理的治理效应》,《财政研究》2011年第11期。

[9]林志伟、胥佚萱、郭森:《投资者监督、政府干预与企业价值——基于机构投资者的的经验证据》,《上海立信会计学院学报》2010年第5期。

[10]Aggarwal,R.,Erel,I.,Ferreira,M.,Matos,P.Does Governance Travel around the world Evidence from Institutional Investors.Journal of Financial Economics,2011.

[11]Burns,N.,Kedia,S.,Marc,L.Insitutional Ownership and Monitoring:Evidence from Financial Misreporting.Journal of Corporate Finance,2010.

(编辑 彭文喜)