岩溶洞穴型油藏描述中的几种方法——以塔北轮古西油田为例

常少英,邓兴梁,戴传瑞,曹鹏,罗宪婴,闫晓芳,余异志,刘江丽

岩溶洞穴型油藏描述中的几种方法——以塔北轮古西油田为例

常少英1,2,邓兴梁3,戴传瑞1,曹鹏1,罗宪婴1,闫晓芳1,余异志4,刘江丽1

(1中国石油杭州地质研究院;2中国石油天然气集团公司碳酸盐岩储层重点实验室)(3中国石油塔里木油田公司;4中国石油大学(北京))

以塔里木盆地北部轮古西奥陶系碳酸盐岩岩溶洞穴型油藏为例,针对几个制约油田高效开发的重要问题,采用了相应的油藏描述技术对策:(1)在分析岩溶成因的基础上,对三维地震数据进行岩溶洞穴分层解释,描述不同洞穴层发育特征;(2)采用岩溶沟谷趋势面法确定油水界面,指导避水开发;(3)通过岩石物理分析,确定了用于识别泥质充填洞穴的泥质指示因子,然后运用地震反演技术,筛选出未被泥质充填的有效储层。通过这三项技术方法的实施,弄清了四层洞穴储层的分布特征以及它们与供油的关系;厘清了油水在洞穴储层中的赋存特征;发现岩溶斜坡的充填程度高于岩溶台地;最后评价出三类残丘含油单元。三项技术对策在岩溶洞穴型油藏描述方面具有较强适用性,可为相同类型油藏的高效开发提供技术借鉴。

岩溶储层;油藏特征;油藏描述;轮古西油田;塔里木盆地

DOI:10.3969/j.issn.1672-9854.2016.03.008

塔里木盆地轮古西油田是以奥陶系碳酸盐岩典型的岩溶洞穴型油藏为主的古生界海相大油气田。由于受多期岩溶叠合作用,奥陶系碳酸盐岩形成了被岩溶沟谷分割的残丘型古地貌,储集空间主要为溶蚀缝洞,规模较大的缝洞储集体通常被称为缝洞体,在致密石灰岩地层中非均匀分布,在地震剖面上表现为“串珠状反射”和低阻抗的响应特征,它是目前碳酸盐岩勘探开发的主要钻探目标[1]。轮古西油田目前近20%的油井为高产井,但它们的产量却占了总产量的80%。大部分油井虽初期高产,但不能稳产,呈现出产量快速递减、快速水淹的油藏特征;另有一部分井由于所钻遇岩溶洞穴被泥质充填或半充填,而成为无效井或低效井,这说明油藏的勘探开发有其特殊性和复杂性。

国内外学者对古岩溶也进行了大量的研究,钟广法等[2]通过测井新技术方法对轮古东地区的古溶洞进行了识别,刘建新等[3]通过优选地震波相关分量P1属性对轮古7井区的岩溶储层进行了预测,蔡露露等[4]利用频谱分解技术预测了轮古34井区岩溶储层的空间分布。但总的来看,大多方法都是通过单一的地球物理技术手段对岩溶储层进行描述,这可能存在着极大的不确定性。因此,需要在充分认识油藏地下地质条件和油气分布规律的基础之上,采用地质和地球物理相结合的技术手段,以达到精细油藏描述的目的,提高勘探开发成功率。

本次研究通过对轮古西潜山近几年来勘探开发成果的统计和分析,结合成功井和失利井的地质、地震和开发资料的对比研究,探讨了工区的开发难点,并提出了相应的三项技术对策,以此为差异化开发方案及高效井的部署提供地质依据。

1 油藏地质背景及油藏描述难点

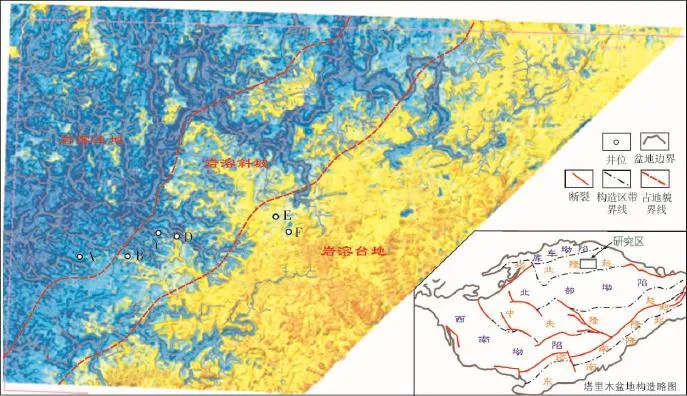

轮古西地区位于塔里木盆地塔北隆起轮南低凸起,奥陶系鹰山组油藏的埋深超过了5600m,它经历了表生成岩环境下的暴露、埋藏和再抬升,造成碳酸盐岩多期、多形式的溶蚀,形成了叠加的古风化壳岩溶储层[5]。岩溶残丘及岩溶沟谷是其主要的古地貌形态(参见图1,图中黄色代表岩溶台地,蓝色代表岩溶洼地,灰色附加深蓝色线条的为岩溶沟谷)。自东向西可划分为岩溶台地、岩溶斜坡和岩溶洼地三级岩溶地貌,在古地貌中,地表相连的岩溶沟谷可形成古明河,而潜山面以下相连的洞穴则形成暗河。岩溶储层主要为奥陶系中下统鹰山组泥晶灰岩、亮晶砂屑灰岩,其中裂缝和溶蚀孔洞相互沟通,形成了以缝洞系统为主要储集空间的碳酸盐岩储集体。

目前在工区奥陶系鹰山组油藏开发中遇到了“高产而不稳产”、“含水快速上升,油藏暴性水淹”和“易钻遇被泥质充填洞穴”的问题[6-7],为了改变勘探开发现状,亟需解决以下几个难题:(1)轮古西岩溶储层发育具有分层性,不同洞穴层的含油气特征不一样,如何寻找连通性好、规模大的洞穴层是高效开发的重要课题;(2)如果钻井钻入潜山较深,则很容易钻遇水洞,沟通底水上窜,直接引起暴性水淹,造成低效开发;如果钻入潜山面过浅,可能会漏掉油层,影响开发效率,因此,如何把握油水界面分布规律是控水高效开发的一个难题;(3)由于受到古地貌、古水流系统等影响,洞穴易被泥质所充填,影响到钻井的成功率,因此,识别储层的有效性,以提高钻井的成功率,也是该类油藏面临的又一个难题。

图1 轮古西奥陶系潜山古地貌图

2 油藏描述对策

2.1岩溶洞穴分层解释识别

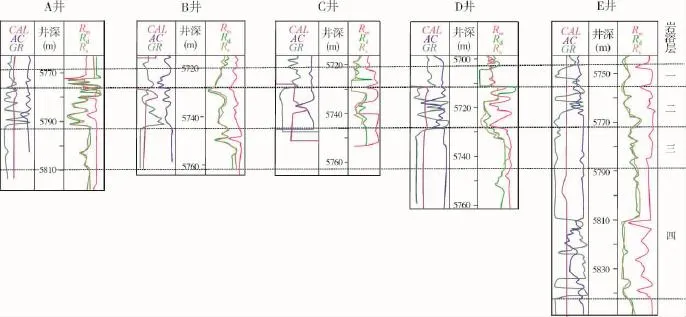

研究多期叠加岩溶储层发育特征的核心是建立不同期次岩溶的识别方法,明确不同期次岩溶的分布规律及叠加形式[8-11]。其解释思路是:在连井洞穴储层对比 (图2)的基础之上,结合岩溶地质理论,将研究区奥陶系鹰山组划分为四个岩溶洞穴层系;然后,通过井震结合,利用洞穴储层的“串珠状”地震反射特征,把测井识别出的四个洞穴层标定到地震剖面上,在地震剖面上解释出这四个岩溶洞穴层的顶底界面(图3),进而对每个层面上的洞穴分布做出预测。以上思路可主要分解为4个步骤:(1)以盖层石炭系“双峰”灰岩为标志层,在连井剖面上拉平,划分洞穴层位置;(2)将地震数据体沿“双峰”灰岩拉平,恢复古地貌;(3)在地震拉平数据体上,将单井分层标定在地震剖面上,然后将标志层向下漂移若干个时窗,至同一洞穴层的位置,形成地震尺度可识别的一个洞穴层面;(4)对在其他水平面上的洞穴,做第3步骤的工作,解释不同层系的洞穴层,同一层的岩溶洞穴往往具有近似的容积及较好的连通性。通过四个岩溶洞穴层的解释,可以理清轮古西的岩溶体系,结合油水界面的厘定,进而可以初步确定将油水界面之上的洞穴作为进一步描述的对象。

图2 轮古西奥陶系鹰山组连井洞穴层系划分

图3 轮古西奥陶系鹰山组洞穴层系地震解释

2.2沟谷趋势面确定油水界面

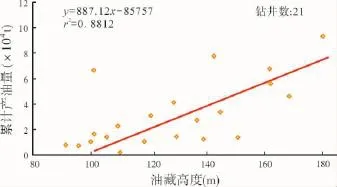

通过录井、测井解释、试油成果、生产动态等资料的综合分析,结合多口单井所处古地貌位置分析,发现高于残丘沟谷底面的洞穴层产油,而低于沟谷底面的洞穴层则产水;通过研究区21口井统计分析,钻井的累计产油量与残丘幅度即油藏的高度成正比(图4);岩溶残丘周边的沟谷底面是岩溶残丘圈闭接受油气充注的溢出点,当残丘岩溶储层高于沟谷底面时容易充注油气,低于溢出点的岩溶储层则很难捕获油气,岩溶沟谷底面指示了油水界面位置(图5,图中虚线为岩溶沟谷底面)。为了较好地把沟谷发育的位置识别出来,本次研究采用了趋势面分析技术以识别岩溶沟谷底面。

图4 轮古西奥陶系单井残丘幅度与累计产油量散点图

图5 轮古西奥陶系鹰山组油藏油水关系模式图

趋势面分析技术是拟合数学曲面的一种统计方法。具体的就是用数学方法计算出一个数学曲面,来拟合数据中的区域性变化的“趋势”,这个数学曲面叫做趋势面,方法的过程叫做趋势面分析[12-13]。

式中:Z为趋势面拟合值;a0、a1、a2、a3、a4、a5为权系数;x,y为实际采样数据点。

在实际的应用中,趋势面会更接近变化较为平缓的数据,而偏离于异常数据[14]。在碳酸盐岩岩溶洞穴型油藏形成的过程中,整体上看,沟谷是随古地貌起伏而变化的,古地貌整体在横向上呈缓慢变化的趋势,因发育主断裂而形成的一些大型岩溶沟谷,则会成为局部干扰点。因此,趋势面拟合值可以近似看做沟谷底面,从而达到识别油水界面的目的。依据油藏特征及趋势面计算的结果,建立沟谷趋势面模式图(图6),图6中绿色线代表岩溶潜山面,橙色线为岩溶沟谷趋势面。

图6 轮古西奥陶系鹰山组古地貌沟谷趋势面模式图

以A、B井为例(图7a,7b),两口井的实际油水界面分别是5832m和5578m,经过沟谷趋势面识别后,趋势面的位置(图7中橙色线的部位)分别在5836m和5575 m,误差在3 m左右,识别精度满足了当前生产的需求。油水界面识别技术规避了含水洞穴钻探的风险,并为确定钻井完钻深度以及油井潜力挖掘提供了重要依据。

图7 轮古西奥陶系油井油水界面划分图

2.3泥质因子反演判识岩溶有效性

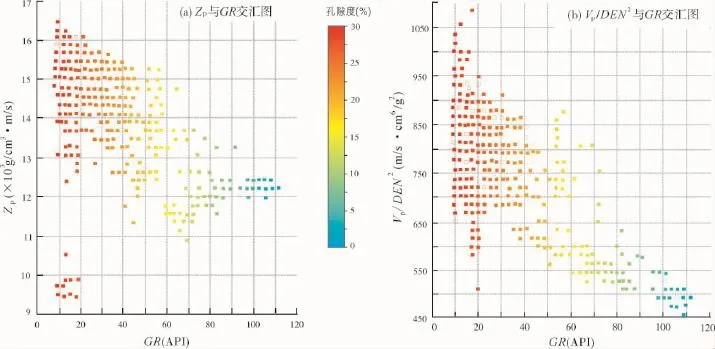

在油水界面识别之后,油水界面之上的岩溶洞穴型储层又可分为充填洞穴(指泥质充填)和未充填洞穴两种类型。充填洞穴是指测井解释为洞穴储层,但在钻井过程中没有见到放空或漏失的现象,并且自然伽马曲线出现高值异常、井径曲线未出现明显异常的特征;未充填洞穴是指在钻井过程中出现放空、并伴随大量的泥浆漏失和井径扩大的现象。为了能够在地震参数反演成果中有效地识别充填洞穴,需要利用岩石物理分析的技术,重构对泥质充填洞穴敏感的地震参数,从而识别出被泥质充填的洞穴。这样,在优选井位时可以规避此类洞穴,进而提高钻井的成功率。本文用伽马曲线与不同地震参数进行交会分析(图8),以优选对泥质充填洞穴响应敏感的地震参数。从纵波波阻抗(Zp)与伽马曲线(GR)的交会图(图8a)上可以看出,地震参数纵波阻抗对泥质响应并不敏感,难以区分出含泥质储层,而“纵波速度与密度平方的比值”(Vp/DEN2)这个地震参数能够较好地区分出含泥质储层(见图8b,图中色标显示为洞穴孔隙度)。因此,可以通过叠前弹性反演,得到 “纵波速度与密度平方的比值”这种对泥质较敏感的数据(称为叠前“泥质指示因子”)。经过单井标定,当泥质指示因子(Vp/DEN2)小于650m/s·cm6/g2时,为泥质充填洞穴(图8b),用此识别泥质充填洞穴,就能达到规避风险的目的。

图8 纵波阻抗(Zp)、纵波速度与密度平方的比值(Vp/DEN2)分别与测井伽马(GR)交会图

3 技术应用效果

通过洞穴储层的分层解释,运用沟谷趋势面法对油水界面进行识别,解释出四层洞穴的平面分布特征(图9),其中高产井主要发育在第二层洞穴上。第一层洞穴主要分布在岩溶台地(图9a),因为位于水系上游,因而水动力较弱,洞穴发育相对孤立,多呈零星状分布,洞穴大多位于沟谷趋势面以上,故预测主要为含油洞穴;第二层洞穴主要分布在岩溶台地及岩溶斜坡区(图9b),具有较好的连通性,高产井发育较多,从图9b可以看出该层含水洞穴主要发育在岩溶台地上;第三层、第四层洞穴主要分布在岩溶斜坡及岩溶洼地(图9c,9d),由于水动力较强,多发育暗河,含油洞穴主要发育在岩溶洼地,特别是第四层(图9d)普遍发育含水洞穴,因此钻探风险较大。

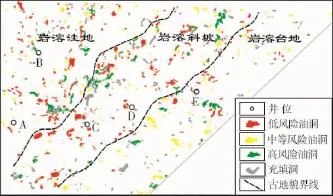

进一步地利用叠前泥质指示因子反演技术对洞穴储层的有效性进行评价(图10)。通过单井取心标定,泥质识别因子小于650m/s·cm6/g2时,为泥质充填洞穴;泥质识别因子大于800m/s·cm6/g2且位于古地貌高部位时,为低风险含油洞穴;泥质指示因子大于650m/s·cm6/g2且小于800m/s·cm6/g2,并位于古地貌高部位时,则评价为中等风险含油洞穴;泥质识别因子大于650m/s·cm6/g2且小于800m/s·cm6/g2,并位于古地貌低部位时,则评价为高等风险含油洞穴储层。由此发现第一层洞穴由于发育在岩溶台地上,水流动力小,多位于油水界面之上,低风险含油洞穴比例较大;第二、三、四层洞穴发育在岩溶斜坡及岩溶洼地,水流动力较大,易被泥质充填且部分洞穴位于油水界面之下,因此新钻井出水或被泥质充填的风险较大;根据已知钻井情况,相连通洞穴的拐弯处容易充填泥质,而且岩溶斜坡的充填程度要高于岩溶台地。上述这些认识可以为轮古西岩溶洞穴储层评价和进一步挖潜提供重要参考。

图9 轮古西奥陶系四个洞穴层油水赋状态预测图

图10 轮古西奥陶系洞穴有效性评价图

4 结 论

围绕油田生产中如何甄别有效储层、提高开发效果的问题,针对岩溶洞穴型油藏特征,采取了适用的三项技术对策,可为相同类型的油藏开发提供技术参考。

(1)分层解释技术综合了岩溶理论等地质认识及地震解释方法,发现洞穴发育具有分层性,并识别出四层洞穴,明确了高效井位主要发育在第二层洞穴。

(2)通过应用沟谷趋势面确定岩溶洞穴型油藏的油水界面,位于沟谷趋势面之上的洞穴层富集油气,之下的则多含水,这可为钻井深度的确定和储量的计算等研究提供重要依据。

(3)通过岩石物理分析,构建了泥质指示因子,并利用泥质指示因子判识了岩溶洞穴的有效性,这可规避钻井钻遇泥质充填洞穴的风险和提高开发效果。

[1]Yang Ping,Sun Zandong,Liu Yonglei,et al.Origin and architecture of fractured-cavernous carbonate reservoirs and their influences on seismic amplitudes[J].The Leading Edge,2012,31(2):140-150.

[2]钟广法,惠冠军,杨海军,等.塔里木盆地轮古东地区奥陶系古溶洞的成像测井预测[J].天然气工业,2009,29(10):24-27.

[3]刘建新,孙勤华,王锦喜,等.裂缝型储层预测技术优选——以塔北地区奥陶系为例[J].海相油气地质,2010,15(3):65-69.

[4]蔡露露,孙赞东,罗春树,等.频谱分解方法比较及其在轮古地区碳酸盐岩储层预测中的应用[J].石油天然气学报,2011,33(4):72-76.

[5]陈利新,潘文庆,梁彬,等.轮南奥陶系潜山表层岩溶储层的分布特征[J].中国岩溶,2011,30(3):327-333.

[6]吴欣松,魏建新,昌建波,等.碳酸盐岩古岩溶储层预测的难点与对策[J].中国石油大学学报:自然科学版,2009,33 (6):16-21.

[7] 曹飞,赵娟,李涛,等.碳酸盐岩缝洞型油藏古岩溶残丘控储、控藏特征分析——以塔河油田五区为例[J].石油天然气学报,2014,36(8):37-42.

[8]孟书翠,朱光有,金强,等.轮古西地区碳酸盐岩油藏特征与失利井研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32 (5):27-35.

[9] 刘静江,刘慧荣,谭琳,等.塔里木盆地轮南奥陶系古潜山油气成藏与分布[J].地质科学,2004,39(4):532-542.

[10] 李世银,罗春树,邓兴梁,等.轮古西奥陶系潜山洞穴型岩溶储层发育特征与充填规律[J].海相油气地质,2012,17 (2):70-74.

[11]孟伟.碳酸盐岩岩溶缝洞型油气藏勘探开发关键技术——以塔河油田为例[J].海相油气地质,2006,11(4):48-53.

[12]姚清洲,孟祥霞,张虎权,等.地震趋势异常识别技术及其在碳酸盐岩缝洞型储层预测中的应用——以塔里木盆地英买2井区为例[J].石油学报,2013,34(1):101-106.

[13] 相桂生,舒航.地质趋势面分析的新方法[J].阜新矿业学院学报:自然科学版,1996,15(4):414-417.

[14] 路鹏,周荣福,王玫,等.基于趋势面分析的煤层空间分布特征研究[J].中州煤炭,2009(5):9-10,60.

编辑:黄革萍

Chang Shaoying:Master,Petroleum Geophysics Engineer.Add:PetroChina Hangzhou Institute of Geology,920 Xixi Rd.,Hangzhou,Zhejiang,310023,China

Methods of Reservoir Description for Karst Caved Reservoirs:An Example from Lunguxi Oil Field,Tarim Basin

Chang Shaoying,Deng Xingliang,Dai Chuanrui,Cao Peng,Luo Xianying,Yan Xiaofang,Yu Yizhi,Liu Jiangli

The Ordovician karst caved reservoirs are the typical“residual buried-hill pools”at Lunguxi Oil Field in Tarim Basin.Three technical methods are suggested and applied to deal with problems in reservoir development. (1)Based on the analysis of karst origin,3D seismic data are applied to interpret the hierarchical karst caves and describe development characteristics of different cave layers;(2)Oil-water interface can be determined by the karst valley trend surface to guide for preventing water in development period;(3)Based on the analysis of rock physics,the mud indicative factor is obtained,which can be used to detect the caves whether filled with mud or not,and then choose the effective reservoirs without filling by seismic inversion.By implementing above methods,the distribution characteristics of caved reservoirs are made clear in different four beds.The relationship of oil and water occurrence in caved reservoirs is clarified.It is proved that there are higher filling content in karst slope than in karst platform.Three kinds of residual oil units are evaluated.

Karst reservoir;Oil reservoir characteristics;Reservoir description;Lunguxi Oil Field;Tarim Basin

TE122.2

A

1672-9854(2016)-03-0065-07

2015-09-06;改回日期:2016-03-09

本文受国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(编号:2016ZX05004-002)以及中国石油集团科技重大专项“深层油气勘探开发关键技术研究”(编号:2014E-32-02)联合资助

常少英:1983年生,工程师,2009年获桂林理工大学地球物理专业硕士学位,现从事油藏地球物理研究。通讯地址:310023浙江省杭州市西湖区西溪路920号;E-mail:changsy_hz@petrochina.com.cn

——以加拿大麦凯河油砂储集层为例