羌塘盆地昂达尔错白云岩古油藏地质特征及成藏条件

彭清华,杜佰伟,谢尚克,郑 博

羌塘盆地昂达尔错白云岩古油藏地质特征及成藏条件

彭清华1,2,杜佰伟1,2,谢尚克1,2,郑 博1,2

(1中国地质调查局成都地质调查中心;2国土资源部沉积盆地与油气资源重点实验室)

昂达尔错白云岩古油藏位于羌塘盆地南羌塘坳陷,是羌塘盆地规模最大的古油藏带,对该区油气勘探具有重要意义。依据铸体薄片、储层物性、沥青族组分分析,剖析了白云岩古油藏地质特征。分析结果表明,昂达尔错古油藏的储集体可归类为低孔—低渗型到中孔—中渗型储层,为较好储层类型;其石油族组分呈现饱和烃含量低、非烃+沥青质含量高的特征,为芳香沥青型、芳香环烷型石油。划分出两套生储盖组合,其中的下侏罗统曲色组—中侏罗统布曲组组合为较好的生储盖组合类型,具有较好的勘探远景。认为古油藏在晚侏罗世成藏,在喜马拉雅期遭受逆冲破坏。

羌塘盆地;侏罗纪;古油藏;石油地质特征;油气成藏;生储盖组合

DOI:10.3969/j.issn.1672-9854.2016.03.006

羌塘盆地是中国陆上油气勘探程度最低的盆地,随着油气勘探研究的不断深入,它现被认为是油气资源潜力最大和最有希望取得勘探突破的盆地之一[1-5]。目前,在羌塘盆地已发现的油气显示点达210余处,其中液态油苗点5处,但仅见于安多114道班、隆鄂尼—昂达尔错古油藏带以及西长梁等三地[6]。前人对羌塘盆地昂达尔错古油藏进行了有益的探讨[7-13],研究工作主要集中于白云岩成因机制、油源对比、油气资源评价等方面,认为该区含油白云岩属于混合水交代成因,油源为混源且油气资源潜力巨大,但对古油藏缺乏系统的研究。本文在详细的野外地质调查和样品测试分析的基础上,以油气有机地球化学及储层分析为手段,重点剖析昂达尔错白云岩古油藏的露头特征、沥青有机地化特征和储层物性特征,并进一步探讨古油藏的成藏和破坏机制,旨在为该区白云岩古油藏研究提供依据。

1 地质概况

羌塘盆地位于西藏北部,盆地南北宽约300km,东西长近640km,面积约18.5×104km2[9],是青藏高原面积最大的一个中生代海相沉积盆地[14-16]。盆地南界为班公湖—怒江缝合带,与冈底斯—念青唐古拉板块相接;北界为羌塘北缘褶冲带,与可可西里—巴颜喀拉板块相接。盆地内构造较为复杂,总体上具有“两坳一隆”(北羌塘坳陷、南羌塘坳陷和中央隆起带)的构造格局(图1)[17-18]。

图1 羌塘盆地构造分区图(据文献[18]修改)

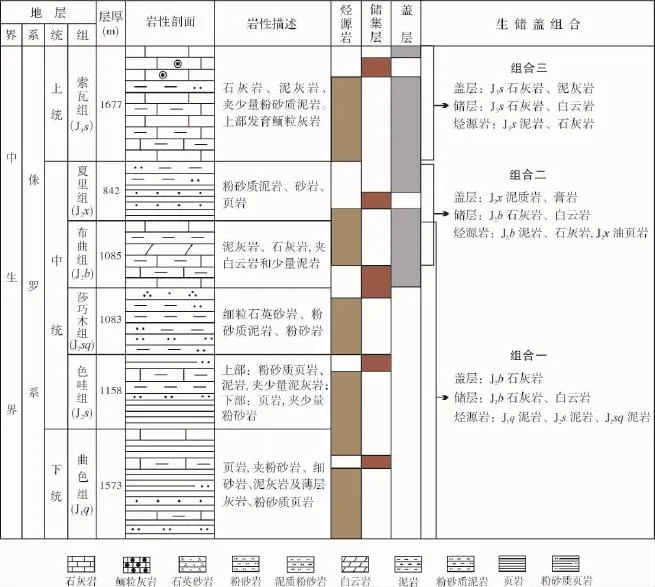

昂达尔错古油藏,位于西藏那曲地区双湖县东南部,昂达尔错以北(图1),研究范围约200 km2,构造上处于羌塘盆地南羌塘坳陷北缘。研究区内主要出露海相侏罗纪地层,自下而上依次为:下统曲色组(J1q),中统色哇组(J2s)、莎巧木组(J2sq)、布曲组(J2b)、夏里组(J2x),上统索瓦组(J3s)(图2)。曲色组为一套碎屑岩组合,以黑色、灰黑色页岩为主,夹少量粉砂岩、细砂岩、泥灰岩、薄层状石灰岩及粉砂质页岩;色哇组上部以灰色粉砂质页岩、泥岩为主,夹少量泥灰岩,下部主要为深灰色薄层状页岩;莎巧木组主要为一套灰色细粒石英砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩岩石组合;布曲组主要为一套灰色泥灰岩、石灰岩、白云岩夹少量泥岩岩石组合;夏里组为一套杂色粉砂质泥岩、细砂岩、页岩;索瓦组为一套石灰岩、泥灰岩,夹少量粉砂质泥岩、鲕粒灰岩岩石组合。

南羌塘坳陷昂达尔错地区侏罗系自下而上可划分出三个生储盖组合:下统曲色组—中统布曲组组合、中统布曲组—夏里组组合、上统索瓦组自生自储式生储盖组合[18-19]。综合前人的研究认为,昂达尔错古油藏属于曲色组—布曲组生储盖组合(图2)。

图2 南羌塘坳陷昂达尔错地区侏罗系综合柱状图(据文献[20]修改)

2 古油藏地质特征

2.1露头特征

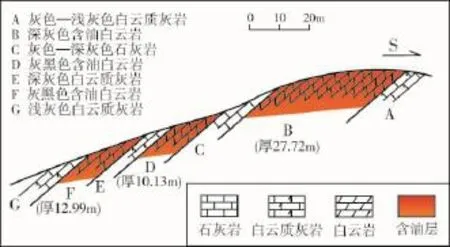

昂达尔错古油藏为一古油藏带,东西长约35km,南北宽约1 km[7],呈近东西向断续分布于东部的日尕尔保、中部的巴格底加日和西部的晓嘎晓那三地(图1),其中以东部的日尕尔保山顶出露情况最好。野外地质调查揭示,日尕尔保古油藏主要见三个含油白云岩层位,与叠层石藻丘礁和介壳滩共生,厚度分别为27.72 m、10.13 m和12.99 m (图3)。中部巴格底加日古油藏主要发育两套含油层,厚度分别为25.44 m和33.22 m,岩性为藻纹层状白云岩(图4a)、砂糖状白云岩(图4b)。含油白云岩中,纹层(主要为藻纹层和晶粒状白云岩纹层)厚0.05~10 mm,一般薄于5 mm,且分布不均匀;藻纹层状白云岩厚约2 m,地表延伸稳定。西部的晓嘎晓那古油藏主要为灰色—深灰色含油白云岩,上、下为白云质灰岩和石灰岩所夹,南侧含油白云岩视厚度约144 m,单层厚度0.5~1.3 m,产状较陡,倾角可达66°。

图3 昂达尔错古油藏带日尕尔保剖面布曲组白云岩古油藏示意图

图4 昂达尔错古油藏带巴格底加日剖面中白云岩岩性特征

2.2岩石学特征

昂达尔错古油藏带的岩性主要为含油白云岩,矿物成分主要为方解石和白云石。

方解石含量在5%~15%,镜下可明显分为两种类型:一种为白云石化残余方解石,在染色薄片中,方解石呈星点状分布于白云石颗粒之间或表面;另一种为后期脉状充填方解石,镜下观察,表面明亮干净,多呈连晶状,充填于裂缝、晶间孔和溶蚀孔内,其成因与后期构造运动有关。

白云石含量在85%~95%,镜下观察,白云石颗粒大小不一,粒径0.01~1mm不等,不规则排列,多呈棱角状—次棱角状,常具雾心亮边和环带结构。

岩石组构主要包括成岩组构和原生组构。对古油藏带含油白云岩显微组构特征的研究可深化对该区古油藏特征的认识,揭示其成因机制。伊海生等[21]识别出8个亚类的成岩组构类型:(1)雾心亮边结构;(2)亮心雾边结构;(3)环带状结构;(4)异形结构;(5)藻粒结构;(6)骨粒结构;(7)斑晶结构;(8)镶嵌结构。刘建清等[10]识别出了交代残余鲕粒结构,为该区白云岩系交代成因提供了有力的证据。

本次研究工作在对野外白云岩古油藏带露头详细地质调查研究的基础上,还对含油白云岩薄片进行了系统的鉴定,识别出了雾心亮边结构、不等粒结构、环边胶结结构、藻纹层构造(图4a)等重要的岩石组构。雾心亮边结构在镜下表现为中间有暗色不规则多边形阴影,四周明亮,白云石以自形—半自形为主;成岩孔隙流体与淡水作用被认为是形成雾心亮边结构的主要因素[22],即较高Mg/Ca的孔隙流体快速结晶形成了中心暗色阴影,而Mg/Ca和盐度下降,则生成白云石四周明亮的环边。

本区的藻纹层白云岩可分为藻丘礁和潮坪藻席两种。藻丘礁的基座为泥晶—亮晶核形石灰岩,礁核相由蓝绿藻叠层石构成[21];潮坪藻席的主要特征为灰黑色藻纹层与层面平行,油气味明显,纹层宽约1.5m,延伸稳定,藻类种属为蓝绿藻。

2.3储层物性特征

昂达尔错古油藏储层的岩性主要为布曲组白云岩,其次为石灰岩。野外剖面实测显示,日尕尔保古油藏剖面的白云岩层累计厚度达55.5m,占该组地层总厚度的79.5%;巴格底加日古油藏剖面的白云岩层累计厚度达58.66m,占该组地层总厚度的52%。白云岩储层风化严重,较为松散,岩石类型主要为深灰色中—厚层介壳灰质白云岩、微晶白云岩以及中晶白云岩,呈砂糖状(图4b),大部分含油。

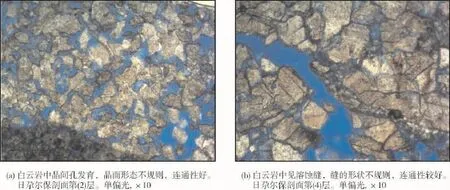

昂达尔错古油藏白云岩储层的储集空间类型主要可分为孔隙和裂缝两种;孔隙主要有晶间孔(图5a)、晶间溶孔、晶内溶孔三种类型,裂缝主要有构造缝、压溶缝、溶蚀缝(图5b)三种类型。

图5 昂达尔错古油藏白云岩空间类型特征

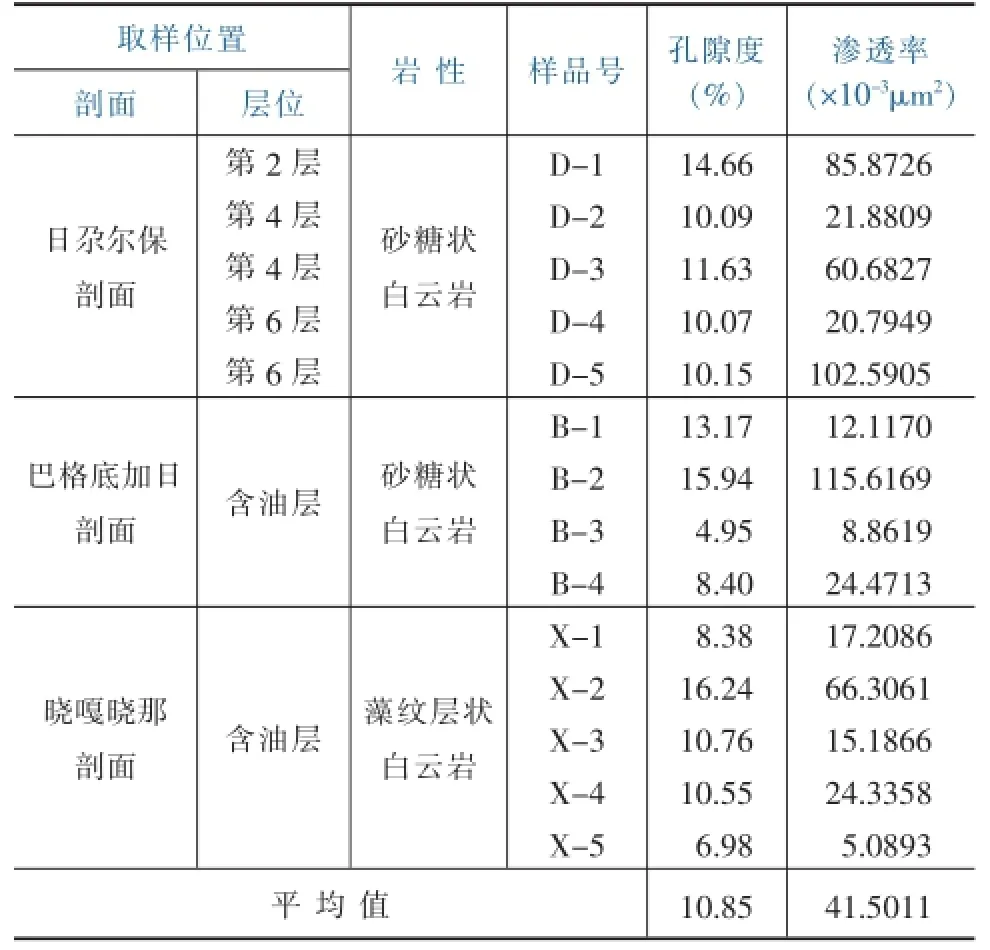

前人研究[11]表明,昂达尔错地区白云岩的排驱压力较小且变化不大,最大排驱压力仅为0.0739MPa,说明大孔喉较多,孔隙结构较好。为了解昂达尔错古油藏储层的孔渗性,本次研究在昂达尔错古油藏带共测试了14块储层样品 (岩样的岩性均为白云岩和藻纹层状白云岩)(表1)。测试结果显示,该地区样品孔隙度为4.95%~16.24%(仅有1块样品孔隙度小于6%,4块样品的孔隙度大于12%,9块样品的孔隙度介于6%~12%),平均值为10.85%;渗透率为(5.089 3~115.616 9)×10-3μm2,平均值为41.5011×10-3μm2,总体呈现Ⅱ类和Ⅰ类储层特征,属于低孔—低渗到中孔—中渗储层类型,为较好储层。

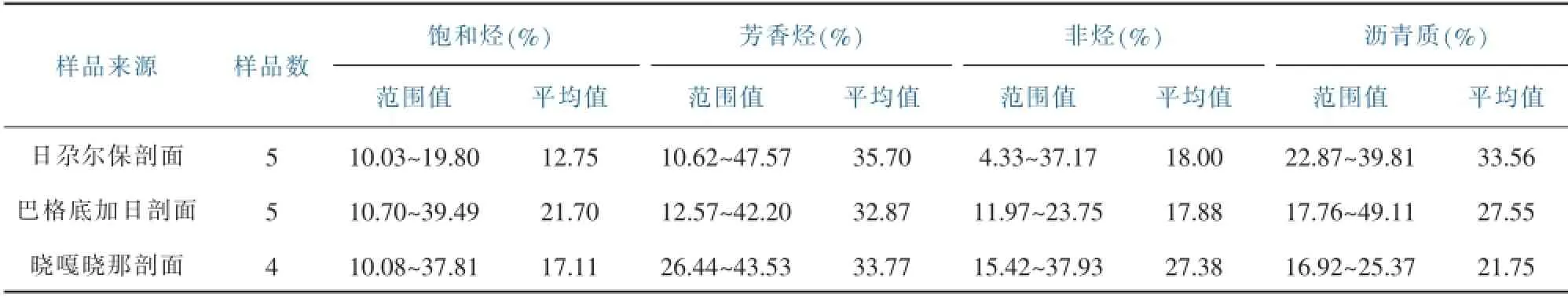

2.4族组分特征

对昂达尔错古油藏含油白云岩抽提物的分析表明,日尕尔保、巴格底加日、晓嘎晓那三个剖面的含油白云岩样品抽提物中,石油族组成差异较明显,且饱和烃、芳香烃、非烃+沥青质的百分含量区间跨度也较大(表2)。但石油族组分总体呈现饱和烃含量低、非烃+沥青质含量高的特征(图6),在大部分样品中,饱和烃含量不足20%,而非烃+沥青质含量达40%以上。根据Tissot和Welte的石油分类法,可将昂达尔错古油藏中的石油归类为芳香沥青型和芳香环烷型,即为经历过微生物改造等次生转化的石油。这类石油,具有明显的高非烃和沥青质特点,与西加拿大遭受降解的焦油砂、委内瑞拉和法国南阿奎坦盆地的重质沥青属于同一类石油[23]。

表1 昂达尔错古油藏布曲组储层孔隙度和渗透率测试数据表

表2 昂达尔错古油藏含油白云岩样品抽提物中石油族组成与含量

图6 昂达尔错古油藏石油族组分特征

3 古油藏成藏探讨

3.1生储盖组合特征

关于昂达尔错古油藏中油的来源问题,近些年来一直存在争议,主要存在四种油源观点:(1)下侏罗统曲色组烃源岩;(2)中侏罗统夏里组烃源岩;(3)中侏罗统布曲组烃源岩;(4)多组烃源混合来源[6,9,12-13,24]。综合分析前人研究成果认为,昂达尔错古油藏油源为下侏罗统曲色组和中侏罗统布曲组烃源岩的可能性较大。据此,按油源的不同,该古油藏可划分出两套不同类型的生储盖组合(图2)。

曲色组—布曲组生储盖组合以下侏罗统曲色组油页岩为烃源岩,以中侏罗统布曲组砂屑灰岩、细—中晶白云岩和藻纹层状白云岩为储集层,以布曲组泥晶灰岩为盖层。王剑等[25]的研究表明:该组合中,烃源岩的累积厚度达171.89m,白云岩储层的累积厚度大于50.84m,盖层的厚度大于100m;曲色组烃源岩的生油条件较好,油页岩的TOC平均值为8.34%,S1+S2达29.929mg/g。综合分析认为:该组合的烃源岩厚度大,有机碳含量高,储层的物性好,空间配置合理,为该地区较好的生储盖组合类型。

布曲组—夏里组生储盖组合以中侏罗统布曲组泥灰岩、含泥灰岩为烃源岩,以布曲组砂屑灰岩、细—中晶白云岩、藻纹层状白云岩为储集层,以夏里组泥岩为盖层。王剑等[25]的研究表明:该组合中烃源岩的累计厚度275m,储集层的累积厚度平均大于200m,盖层的厚度大于400m;烃源岩的有机质类型较好,以Ⅱ1型为主,少量为Ⅱ2型,TOC值在0.117% ~0.68%范围,属于中等烃源岩;储层的物性较好,孔隙度平均值达8.76%,最大值达16.24%;盖层封盖性强。总体而言,该组合的烃源岩厚度大,储层物性好,盖层封盖性强,但碳酸盐岩烃源岩生油能力一般,为中等生储盖组合类型。

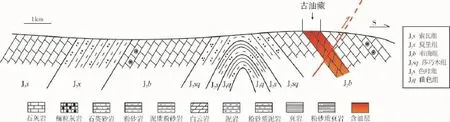

3.2古油藏形成及破坏

昂达尔错古油藏在构造上是一个以下侏罗统曲色组、中侏罗统色哇组和莎巧木组为核部,以中侏罗统布曲组为两翼,被断层错断的背斜构造(图7)。在背斜南翼发育的压扭性逆冲断层控制了昂达尔错古油藏的南部边界,该断层的东北盘为上升盘,由于断层活动,背斜核部的布曲组含油白云岩逆冲到地表被剥蚀掉,下部莎巧木组出露地表,残留的背斜南翼含油白云岩带即为昂达尔错古油藏。

前人研究表明,该地区烃源岩存在两次生烃过程,第一次生烃发生在150 Ma~140 Ma的晚侏罗世,第二次生烃是从新近纪早期(约在20 Ma时)至今,而古油藏中的油可能是第一次生烃的产物[9,13]。羌塘盆地中生代地层的褶皱构造形成于晚侏罗世末—早白垩世早期的燕山运动,昂达尔错背斜构造即为其中之一。昂达尔错背斜构造与烃源岩构成了良好的生、储、盖组合。而且,构造圈闭的形成时间略晚于第一次大规模生烃期,圈闭形成期与生烃期时间的合理配置,使烃源岩进入第一次生烃期后,生成的烃即向上运移至昂达尔错背斜聚集,形成昂达尔错古油藏的雏形。喜马拉雅构造运动对昂达尔错油藏进行了改造和破坏,南北向的挤压使昂达尔错背斜的逆冲断层顶部被剥蚀,仅残留南翼的含油白云岩带,构成了现今昂达尔错古油藏的构造形态。

图7 羌塘盆地巴格底加日白云岩古油藏构造横剖面图

4 结论与探讨

(1)羌塘盆地昂达尔错古油藏的岩性主要为含油白云岩。白云岩储层的孔隙和裂缝发育,储集空间类型多样;储层的孔渗性较好,总体呈现Ⅱ类和Ⅰ类储层特征,属于低孔—低渗到中孔—中渗储层类型,为较好储层。

(2)昂达尔错古油藏的石油族组成存在较明显的差异,总体上呈饱和烃含量低、非烃+沥青质含量高的特征,应是经历过微生物改造等次生转化的芳香沥青型、芳香环烷型石油。

(3)昂达尔错古油藏存在两套生储盖组合:曲色组—布曲组组合为较好的生储盖组合类型,具备工业性油气藏的地质条件,油气勘探前景较好;布曲组—夏里组组合为中等生储盖组合类型。

(4)昂达尔错古油藏圈闭为一个在喜马拉雅期遭受逆冲抬升和剥蚀且被逆冲断层错断的背斜构造,背斜南翼的逆冲断层控制了古油藏的南部边界。油气运移聚集成藏的时间为晚侏罗世,略晚于昂达尔错背斜圈闭形成的时间。

[1]丘东洲.西藏——我国西部21世纪新的油气资源接替区[J].新疆石油地质,2004,25(3):233-239.

[2]李亚林,王成善,伍新和,等.藏北托纳木地区发现上侏罗统海相油页岩[J].地质通报,2005,24(8):783-784.

[3]南征兵,李永铁,张艳玲,等.西藏羌塘盆地中生代以来火山岩与油气的关系[J].天然气工业,2010,30(2):45-47.

[4]李亚林,王成善,李永铁.西藏羌塘盆地侏罗系膏盐岩与油气成藏[J].石油学报,2008,29(2):173-178.

[5]Wang Chengshan,Chang E Z,Zhang Shaonan.Potential oil and gas bearing basins on the Qinghai-Tibet Plateau of China [J].International Geological Review,1997,39(10):876-890.

[6]汪双清,沈斌,龚迎莉,等.羌塘盆地中生代古油藏油源问题探讨[J].海相油气地质,2008,13(3):30-36.

[7]周文,邓虎成,伊海生,等.西藏羌塘盆地侏罗系白云岩储层中油砂资源评价[J].矿物岩石,2008,27(4):85-91.

[8]李启来,伊海生,梁定勇,等.羌塘盆地隆鄂尼—昂达尔错地区中侏罗统布曲组碳酸盐岩储层特征研究[J].科学技术与工程,2014,14(31):183-188.

[9]王成善,伊海生,刘池洋,等.西藏羌塘盆地古油藏发现及其意义[J].石油与天然气地质,2004,25(2):139-143.

[10]刘建清,杨平,陈文彬,等.羌塘盆地中央隆起带南侧隆额尼—昂达尔错布曲组古油藏白云岩特征及成因机制[J].地学前缘,2010,17(1):311-321.

[11]陈文彬,杨平,张予杰,等.南羌塘盆地扎仁古油藏白云岩储层特征及成因研究[J].沉积与特提斯地质,2006,26(2):42-46.

[12]赵政璋,李永铁,王岫岩,等.羌塘盆地南部海相侏罗系古油藏例析[J].海相油气地质,2002,7(3):34-36.

[13]伍新和,王成善,伊海生,等.西藏羌塘盆地烃源岩古油藏带及其油气勘探远景[J].石油学报,2005,26(1):13-17.

[14]陈文西,王剑.藏北羌塘盆地晚三叠世地层特征与对比[J].中国地质,2009,36(4):809-818.

[15]黄继钧.藏北羌塘盆地构造特征及演化[J].中国区域地质,2001,20(2):178-186.

[16]曹竣锋,宋春彦,付修根,等.羌塘盆地羌资5井二叠系展金组烃源岩基本特征[J].海相油气地质,2015,20(2):15-20.

[17]李忠雄,杜佰伟,汪正江,等.藏北羌塘盆地中侏罗统石油地质特征[J].石油学报,2008,29(6):797-803.

[18]付修根,王剑,汪正江,等.藏北羌塘盆地海相油页岩沉积环境[J].新疆石油地质,2007,28(5):529-533.

[19]李亚林,伊海生,王成善,等.西藏羌塘盆地盐相关构造特征与油气聚集[J].成都理工大学学报:自然科学版,2004,12(6):586-591.

[20]丁俊,王剑,王成善,等.青藏高原油气资源战略选区调查与评价图集[M].北京:地质出版社,2009:44.

[21]伊海生,高春文,张小青,等.羌塘盆地双湖地区古油藏白云岩储层的显微成岩组构特征及意义[J].成都理工大学学报:自然科学版,2004,31(6):611-615.

[22]中国科学院地球化学研究所.矿物X-射线粉晶鉴定手册[M].北京:科学出版社,1978:116-137.

[23]卢双舫,张敏,等.油气地球化学[M].北京:石油工业出版社,2008:121-123.

[24]杨桂芳,藤玉洪,卓胜广,等.藏北羌塘盆地双湖地区油气成藏条件[J].地质通报,2003,22(4):285-287.

[25]王剑,丁俊,王成善,等.青藏高原油气资源战略选区调查与评价[M].北京:地质出版社,2009:227-310.

编辑:赵国宪

Peng Qinghua:Geology Engineer.Add:Chengdu Center of China Geological Survey,2 Beisan Duan,Yihuan Rd.,Chengdu,Sichuan,610081,China

Geological Characteristics and Hydrocarbon Accumulation of Angdarco Jurassic Dolostone Paleo-reservoirs in Qiangtang Basin,Tibet

Peng Qinghua,Du Baiwei,Xie Shangke,Zheng Bo

Angdarco Jurassic dolostone paleo-reservoirs located at Angdarco in Southern Qiangtang Depression are the largest oil reservoir belt in Qiangtang Basin,which is significant in Tibet′s petroleum exploration.It is shown that the Angdarco paleo-reservoirs can be classified as the ones with low porosity and low permeability to medium porosity and medium permeability,which belong to good reservoirs.The group components in oil are characterized by low content of saturated hydrocarbon but high content of nonhydrocarbon and asphaltene,which is inclined to aromatic-asphaltic oil and aromatic-naphthenic oil.Two source-reservoir-cap assemblages are divided into.One of them,the J1-2Buqu-Quse assemblage,is regarded as being of good potential.It is concluded that the paleo-reservoir belt is the residual anticline in which hydrocarbon had been accumulated during late Jurassic period and was damaged during Himalayan orogeny by thrusting.

Jurassic;Paleo-reservoir;Petroleum geological characteristics;Hydrocarbon accumulation;Sourcereservoir-cap assemblage;Qiangtang Basin

TE122.3

A

1672-9854(2016)-03-0048-07

2015-05-12;改回日期:2015-07-10

本文受国家油气重大专项“青藏地区海相碳酸盐岩成藏条件与有利勘探区带评价”(项目编号:2011ZX05004)和“青藏高原非常规油气调查”(项目编号:1212011221106)资助

彭清华:1984年生,硕士,工程师。主要从事青藏地区非常规油气研究工作。通讯地址:610081四川省成都市一环路北三段2号;E-mail:pqh1984yes@126.com