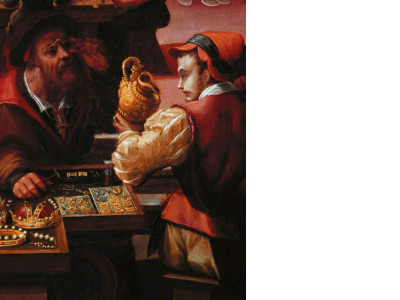

缤纷有趣的金匠群体

很久以来,黄金制品绝少署有金匠名字。1363年,英国金匠才首次在珍贵的金属器皿印上制造者的标记,这在当时的金匠行业中尚属个例。更早时候,金匠行业里不乏奴隶身份。在中世纪,很多金匠是僧侣,当时爱尔兰有法律条文曾记载,金匠的尊严价值(如若冒犯他所需要支付的赔偿)等同于铜匠和铁匠;反过来,金匠还可依靠社会上层使自己进入高人一筹、富有创造力的艺术家行列。

还有金匠因为凭借高超手艺而杀人不偿命的事例。既是意大利画家、雕塑家、军人和音乐家,又是金匠的本韦努托·切利尼,就曾得到过红衣主教和教皇的至少两次庇护,让他逃脱了谋杀的罪名。由他制作的著名的黄金搭扣(一种基督教教士长披肩上镶嵌了珠宝的金或银扣子),是为教皇克莱门特七世特制,它也曾出现在1797年教皇庇护六世给拿破仑的金银珠宝名单中。

“女同”鼻祖挑战梭伦的法律权威

希腊政治家梭伦,在长达一百多年的时间里备受雅典公民们的敬重,原因之一就是梭伦建立国营妓院。这项既对女性明显带有歧视和不公、又被大多数市民热烈拥戴的法律条款,被抬举成为民主制度中流砥柱的象征,甚至被视为新规则不可撼动的神圣产物。梭伦还对女性做出过简单而严厉的法令:但凡有女性在大街小巷闲逛,她们就被视作妓女。

然而,有证据表明贵族女性的人身权利是极为自由的,其代表人物——萨福颇受梭伦的仰慕,梭伦曾说学会唱她的一首歌后“宁愿即死”。被称作“同性恋鼻祖”的萨福,曾为女人写过情诗,她放弃丈夫留下的巨额遗产,最终跳崖殉情,她的风流所为似乎是在挑战梭伦歧视女性的条款;或许这对贵族阶层女性来说,不过是一张毫无法律约束力的大“白条”。

“伦敦”一词来自渡鸦?

“伦敦”(London)一词最初的起源,可能就是渡鸦,或者渡鸦神。根据《剑桥英文指南》,伦敦的名字源于“伦底纽姆”(Londinium),一个罗马化了的早期凯尔特语。同样,“伦敦”也近似“吕格杜鲁姆”(Lugdunum)一词,法国城市“里昂”(Lyon)和荷兰城市“莱顿”(Leiden)都源于这个古罗马词汇。相反,“吕格杜鲁姆”起源于凯尔特语里的“拉格敦”(Lugdon),意思是“卢格神(另作渡鸦解)的小山或小镇”。“里昂”最初就是因为神使渡鸦的鸟群定居于这一地区而被命名的。

考古遗址表明,很可能在凯尔特人和古罗马城镇“卡列瓦”的遗址中,考古学者发现的渡鸦遗骨是所有家养禽类里最多的。现今,因纽特人依旧保留着流传千年的禁止捕杀渡鸦的禁忌。

当教堂影响官府“风水”

同治年间,杭州城因洋楼破坏藩司衙门风水而引出一场风波。此时很多西方教会已来华传教,南长老会美国总部第一批到中国的三个传教士,其中之一的司徒尔即司徒雷登之父。1869年,他们在管米山上买到一块地,建成兼住宿和礼拜的“洋楼”。此时的浙江藩台卢定勋来杭州没几年,竟家遭不幸,接连死了一子一妾。卢定勋找来杭城算命先生,算命先生说是由于藩台衙门正对着的管米山上有一座新建的洋人房子,破坏了衙门的风水,遂遭此大祸。一番精心策划后,卢令钱塘、仁和两个县的知县进行了一场精准抓捕,把杭州卖给洋教士地产、房产的人都抓了起来。

初来乍到的传教士们没有根基,当时签订的《北京条约》中并没有传教士可以在华买地建造教堂的说法,再加上西方国家传教士大量来到中国后招来民怨,扰乱了列强的核心利益,各国因此不愿承诺在外交上担保传教士的安全。教会找来了美国领事罗尔梯等人,通过各种渠道得知事情出于“风水”纠纷后,教会要求官府放人。但知县大“打太极”,继而经过卢定勋幕后操纵,知县答应放人,前提是要求罗尔梯等人先离开杭州,理由是衙门里人多,“面子上搁不下”。来华已有时日的外交官深知官员“脸面”问题的重要性,让步后的成果就是放人,司徒尔等传教士们另外找块地重建礼拜堂。

美国国务院曾密谋台湾政变

美国国务院曾拟定一场台湾政变,最后却未曾发动。如果美国要名正言顺地防卫台湾,蒋介石集团必须愿意离开台湾,把民政和军政权交给美国指定的领导人。如果蒋抗拒,美国应该以极机密的方式,透过一名私人代表通知孙立人,如果他愿意发动政变,建立对台湾的军事控制,美国随时准备提供给他必要的军事援助,包括派第七舰队驻守台湾海峡。

按照时任远东事务助卿腊斯克对一位传记作者的忆述,1950年6月初,他接到孙立人传来的一封密函,提议准备发动政变,除掉蒋介石。腊斯克立即销毁了这份密件,并将此事向艾奇逊报告。后来东北亚局势恶化,解放军也开始炮击金门,腊斯克通过秘密管道传回给孙的讯息是此时不宜采取行动,以免出现难以控制的局面。一次极机密的国安会议上,有高级官员承认蒋介石随时可能被推翻。国务卿艾奇逊接到腊斯克的报告后,答应将此事提交杜鲁门,但在总统尚未做任何决定之前,朝鲜战争爆发了。