以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动及应对

吴何奇 杜雪晶

摘 要:经济的发展、交通的便捷,在繁荣跨境旅游业的同时,也为国际恐怖主义的生存与发展提供了有利条件。近年来,以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动频频发生,这既是跨境旅游业的梦魇,也严重威胁了地区安全。本文具体分析了此类恐怖主义活动的成因,并在此基础上,梳理了世界范围内应对此类恐怖主义活动的方法与对策。

关 键 词:跨境旅游;袭击目标;恐怖主义活动

中图分类号:D815.5 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2016)10-0101-07

收稿日期:2016-07-16

作者简介:吴何奇(1992—),男,安徽桐城人,上海政法学院硕士研究生,研究方向为刑事法学;杜雪晶(1975—),女,內蒙古通辽人,上海政法学院刑事司法学院教授,研究方向为刑事法学。

不容否认,全球在社会转型期暴露出的问题为恐怖主义的蔓延提供了肥沃的土壤——霸权与强权的压迫,伴随着一体化进程而不断锐化的民族、宗教间的矛盾;文明碰撞下文化间冲突的升级;互联网技术成熟引起的信息传播速度的跃升等等。多重因素的交织为恐怖主义活动的跨国性“夯实”了基础。可以说,当前的恐怖主义活动是以“超国家、超领域”的姿态活跃在不同地区。[1]具体表现为,活动主体的国家化、行为方式与活动危害的国际化。

面对恐怖主义活动的威胁,需要我们正本清源,方能有的放矢。因此,对于恐怖主义活动根源的探索重未停止过。学者多从政治、经济、文化的角度阐述自己的观点。一种观点将恐怖主义的根源归因于以美国为首的西方国家在国际政治领域奉行的强权政治和单边政策。一些国外学者甚至认为,只有美国的灭亡,才能根绝恐怖主义的滋生与发展;[2]另一种观点认为不公正、不合理的国际经济旧秩序是催生恐怖主义的根本原因。经济上的贫困、物质生活的匮乏往往直接影响着一个地区政局的稳定与社会的和谐,贫穷落后的地区与国家在遏制恐怖主义方面显得无力;还有一种观点认为恐怖主义是文化冲突的产物。全球化进程对国际交往的日益密切起到了巨大的推动,客观上这也为不同文明之间的相互运动、交往提供了便利,但文化交流的同时,不同文明在各自边缘地带的碰撞与冲突难以避免。诚如国外学者所预言,文化冲突越激烈,“个体的行为就越无法预测”。[3]文化冲突中,民族矛盾、宗教信仰成为了滋生国际恐怖主义的温床。

借助新闻媒体以及相关数据库,通过对近年来恐怖活动的归纳与总结,似乎不难意识到这样一个趋势,境外出行的游客正成为恐怖组织袭击的首要目标。因此,分析这一类型的恐怖活动,可以从具体层面找到产生这一现象的深层次原因。

一、以跨境游客为袭击目标的恐怖

主义活动概述

(一)以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动的类型

经济的发展、交通的便捷为国际旅游业的繁荣带来了福音,然而,危机与利益并存,在国际旅游业蓬勃发展的同时,出境的游客则成为恐怖组织袭击的主要目标。例如,2012年7月18日的布尔加斯真主党恐怖袭击,2015年8月17日的曼谷四面佛爆炸案,等等。这些恐怖活动的受害者大都是境外游客。近年来,频频爆发的恐怖活动所袭击的对象以国际游客为主,并非偶然,袭击目标的针对性颇具意味,值得关注。

以跨境游客为打击目标的恐怖主义活动可以分为两种类型:第一种类型是域外的恐怖分子进入一个国家执行恐怖主义活动,正在该国旅行的跨境游客不幸成为袭击对象;第二种类型是外来游客遭受旅游国当地恐怖分子的恐怖袭击。参照这个分类,我们需要思考两个问题:第一个问题是跨境旅行是否会为目的地国招致恐怖组织的袭击;第二个问题是跨境旅行与游客成为受害者被卷入恐怖袭击是否存在联系。

(二)以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动的特征

毋庸置疑的是,不同类型的恐怖主义活动会为社会、国家以及民众带来方方面面的危害,或是基础设施的破坏、或是人员的伤亡、或是经济发展的制约、或是政府声誉的损害,等等。但不同类型的恐怖主义活动在具体特征上亦会有所区别。

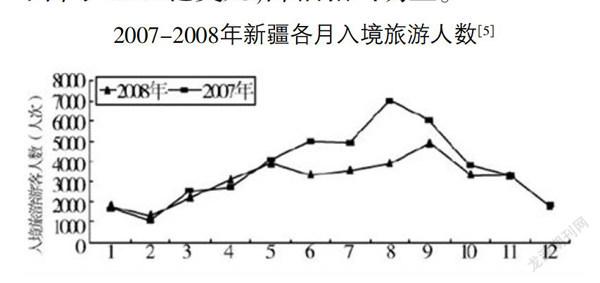

第一,以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动对受袭国的国民经济发展的制约具有较严重的危害性。现有的研究中存在这样一个共识,即一个景点在各方面的形象是游客在选择过程中首先考虑的因素,因此以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动会对一个国家的旅游业产生严重的负面影响,从而制约该国国民经济的发展。尽管也存在极个别的例外,如挪威于特岛在发生震惊世界的枪击惨案后,该地的旅游业并未出现明显的下跌,但现实情况则多如主流观点所诉说的那样。根据需求理论,旅游被视为较高层次的需求,游客的出行意愿必然随着目的国安全与稳定状况增加或削弱,若隐患增加,必然引发目的国旅游业的下滑与衰退,以至于进一步影响到相关产业的消费,从而制约国民经济的发展。国外曾有学者通过实证研究的方法分析得出这样的结论:一起恐怖事件的发生会造成事件发生地的游客数量减少140000左右。以我国的实际情况为例,在新疆乌鲁木齐7·5惨案发生后,2008年的国际旅游收入相比2007年下降了10.76亿美元,降幅相当明显。[4]

2007-2008年新疆各月入境旅游人数[5]

又如,东南亚国家菲律宾投入了大量资金进行旅游设施的建设以发展本国的跨境旅游业。然而,位于菲律宾南部的恐怖分子为了施压政府、削弱政府的经济实力,通过实施对外国游客发动袭击、绑架等恐怖主义活动,迫使外国政府警告国民“慎游”菲律宾,导致该国的客房大量闲置,严重打击了其国际旅游业的发展。此外,六十年代未以来在中东地区发生的恐怖袭击,七十年代在牙买加发生的恐怖袭击,八十年代在北爱尔兰、斯里兰卡等地发生的恐怖袭击,无一例外的使这些国家或地区的跨境旅游业遭到了沉重打击,“一些国家的国际旅游业(如斯里兰卡、黎巴嫩)甚至从此一蹶不振,国家丧失了大量的外汇来源。”[6]以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动对旅游业的危害是显而易见的,但反过来想,一个地区或国家的跨境旅游业的繁荣是否会诱发恐怖主义活动发生,也是值得关注的新命题。

第二,以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动在袭击目标的选择上具有鲜明的针对性。笔者认为,恐怖组织、恐怖分子选择跨境游客作为袭击目标主要原因之一出于降低袭击失败风险的考虑。一方面,游客自身安全防御不足提高了恐怖组织及其成员制造恐怖活动成功的几率。相对于恐怖组织及恐怖分子在以往的恐怖活动中袭击的对象,如军队士兵、政府官员、警察等等,面对突如其来的暴力压制,跨境游客的反抗力度明显较弱,袭击该类群体显然更容易得手;另一方面,跨境游客所在的旅游区、度假村往往是一国开放程度较高、人口密度较大的地区。地区繁荣、开放的同时,也意味着这些地区的安全戒严程度较松懈,旅游区、度假村的购物中心、酒店、车站以及餐馆和宗教场所等地通常缺乏适当安全的保护或者难以开展相关的防护工作。以跨境游客作为袭击对象并选择在旅游区、度假村等安全防护较弱的地区展开恐怖活动,或许是恐怖组织退而求其次的选择,但低风险、高成功率让恐怖组织及其成员一次又一次地尝到“甜头”,也导致针对这一群体、这些地区的恐怖袭击频频发生。

第三,以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动造成的危害后果具有深远性。除了前文所述的重伤本国经济发展的危害,此类恐怖活动还会带来诸多具有深远影响的后果。必须承认,任何类型的恐怖主义活动所产生的破坏性,都必然会为国家或地区招致恐怖气氛以及恐怖效应。而以跨境游客为袭击目标的恐怖主义活动造成的危害相比传统类型的恐怖主义活动有过之而无不及。一些恐怖组织在实施该类恐怖袭击的过程中常常通过披上意识形态的外衣,为这些屠杀“洗白”。他们为了获取本国群众的支持,甚至宣称对外来游客的袭击是为了反对敌对势力的经济入侵。另有一些恐怖组织甚至故意通过袭击事件逼迫当地政府作出反应,如增强地区的戒备等。随即,这些恐怖组织还会通过宣称政府的做法是对个人自由的侵犯以及诋毁政府维持公共安全的能力,损害政府在民众心中的威望和形象。有的恐怖组织通过事后认领袭击事件、宣称对活动负责等方式,刻意在境外游客的心中营造恐怖氛围,引发受害群体的不良社会心理。具体表现为通过引起个体心理失衡引发群体不良社会心理,进而引起社会心理动荡并最终影响社会稳定。[7]

二、以跨境游客为袭击目标的恐怖主义

活动的成因分析

(一)跨境旅行存在为目的地国招致恐怖组织袭击的可能

随着服务贸易的增加和国际资本的流动规模的扩大,经济全球化已成为世界经济发展的必然进程。而跨境旅游(又可称国际旅游)作为促进人员和服务流动的“朝阳产业”,在经济全球化进程中发挥着愈加重要的作用。伴随着数以亿万计的跨境游客出行的旅游消费,旅游业的产值已超过其他传统行业,跃居至世界产业部门之首。

然而,对于恐怖主义活动来说,跨境旅游业的繁荣却是一柄“双刃剑”。以往,一个境外恐怖组织若想进入一个国家实施一起恐怖袭击,将会面临如下风险:他们通常不熟悉当地的实际情况,包括语言和一个地区延续至今的生活习惯;恐怖分子通常与当地人在容貌上具有较大的差异,等等。这些实际存在的风险将为任务的执行提高难度和失败的几率。此外,跨境过程中,恐怖组织投入的费用、为了任务的成功与当地反政府势力的合作所花费的资金都提高了实施一起境外恐怖袭击的成本。因此,在过去,一个恐怖组织实施跨境恐怖袭击的目标通常选择那些他们容易潜入的国家,这些国家通常存在较为繁荣的边境贸易。通常来说,边境贸易发达国家的边境设防相对不足,边境人口流动频繁便于掩蔽。显而易见的是,边境贸易在自身取得发展的同时,也为恐怖分子携带武器进入一个国家提供了便利。同样的逻辑,在边境人口流动较大的地区,恐怖分子更易利用关卡的疏忽进入一个国家,严格的过关审查制度将会阻碍恐怖分子的潜入。

但随着跨境旅游业的繁荣,那些具有较强安防措施的国家也会因为外来游客数量的暴增而遇到这样一个难题:政府发现境外恐怖分子潜入的难度越来越大。随着跨境旅游业的繁荣,恐怖分子跨越边界的风险会降低。一些国家通过提高签证的难度阻止跨境旅游的人数,但这个方法无法查明哪些是过去已经进入本国但签证已经到期却仍然滞留的“居民”。以英国為例,当局通过对外来游客展开调查来获知国内有多少非法居留的人口,但这种大海捞针式的调查仅仅可以覆盖成千上万入境人口的0.2%。这也意味着,境外潜入的恐怖分子被发现的几率更加渺茫。因此,跨境实施恐怖活动的恐怖分子更倾向于混入跨境游客的群体中,从而隐蔽自己。

此外,恐怖主义活动的无国界性、目标的针对性实则是对我们发出了这样的警告:为了其组织目标的实现和政治理念的伸张,恐怖组织会指派人员奔赴各个国家,并在那里打击曾经或正在镇压、清剿该组织的政府或民众,从而“以儆效尤”。从这个角度看,一个境外恐怖组织完全可以通过潜入一个国家并打击目标的暴力手段来回击对立政权或国家的“压迫”。如发生于2012年的布尔加斯真主党的恐怖袭击事件。这起发生在保加利亚布尔加斯机场造成多名以色列游客丧命的恐怖活动被视为黎巴嫩恐怖组织真主党对以色列在对黎外交过程中所作所为的不满。

(二)恐怖组织选择跨境游客作为袭击对象的原因

以跨境游客为打击目标的恐怖主义活动的第二个类型是外来游客遭受旅游国当地恐怖分子的恐怖袭击。由于社会所处的历史阶段不同、立场不同,导致“恐怖主义”的定义五花八门、众说纷纭,不同的国家、不同领域的研究者都对其有不同的界定。有学者统计了自上世界90年代起至今的40个关于恐怖主义的权威解释,尽管立场不同,但在这些概念中,绝大部分都会将“暴力”“政治性”“有目的”视为恐怖主义必要的构成要素。[8]进一步说,恐怖主义的概念让恐怖主义活动的特征凸显无疑,即手段的暴力性、目标的政治性、行为的针对性(有目的)。

笔者认为,恐怖组织将跨境旅行途中的游客视为袭击对象,更易达到组织展开行动所追求的目的。第一,相比较具有正规武装力量的政府而言,外来游客群体本身的弱势性显而易见。而对境外事物的新鲜感令出行在外的游客本应具备的危机感、风险意识严重打折。诸多因素的交织让恐怖组织意识到,选择该类群体作为袭击对象,更容易成功。第二,针对跨境游客实施的恐怖袭击,无论其行动实际造成多大的人员伤亡,都更容易引起新闻媒体的关注。恐怖组织需要通过大众传媒为其造势,让政府和民众对其更加恐惧,而通过新闻媒体瓦解普通民众的心理防线比以往一次次的袭击更有效、成本更低。毕竟,互联网可以保证新闻的数量和传播的广度与速度。如2014年ISIS对美、英平民的斩首视频在互联网传播之后,瞬间引起了人们的恐慌。这些外国平民被恐怖组织当成“演员”或者是一种符号,用以警告美、英政府。第三,恐怖组织多是反政府武装,通过对跨境游客的杀戮,有利于其向外界宣传本地政府在公共安全领域的失策。通常来说,未经授权使用武器是对政府的蔑视,每一起恐怖活动的得手都会削弱当地政府的权威性和政治性。在某些情况下甚至会削弱政府的合法性,加强恐怖组织的“声望”和激励更多的人加入其行列。攻击外国游客便于加剧这种效果,袭击得手意味着当地政府不能保护其他国家的人们在自己管辖的区域免受袭击,这在一定程度体现了该政府在打击恐怖主义活动上的疲软和无力。例如,2013年6月23日,巴基斯坦塔利班组织对停驻在巴国北部吉尔吉特地区的外国登山游客发动突然袭击,这起事件引发了业内人士对巴基斯坦政府在打击恐怖组织方面的质疑,甚至引起了相关人士对美、英驻扎阿富汗时期的“怀念”以及对那一时期地区局势相对稳定的假象的“憧憬”。此外,袭击跨境游客同样符合恐怖组织的战略需求。频繁爆发的恐怖袭击体现了这一国家或地区局势的不稳定,游客的人身安全无法得到保障,这必然会成为制约当地旅游业特别是国际旅游业生存与发展的不利因素。旅游业作为一个国家的重要经济产业,恐怖袭击引起游客数量的减少将导致外汇收入的下降,一定程度上也削弱了当局政府打击恐怖组织的经济财政支持。2014年2月16日,埃及一个恐怖组织在西奈半岛制造了针对韩国游客的恐怖袭击事件,仅仅事隔几天,该组织便向前往埃及旅游的外国游人下达通牒:“20日之前,要么离开,要么面对袭击。”并声明本组织将继续“打击旅游业和炸毁天然气管道”。各国政府随即向计划去埃及旅游的本国游客发出预警,建议公民取消一切赴埃及的“非重要行程”。这起恐怖袭击引发的威胁不仅令埃及旅游业元气大伤,同时也波及了埃及周边的约旦和以色列等国旅游业的发展。无独有偶,在巴黎恐怖袭击发生后,当地一家为休闲旅行者提供酒店客房的公司首席执行官表示,恐怖主义活动令巴黎的旅游业损失惨重,酒店预订率只达到了恐怖袭击前一半的水平。

综上所述,我们又可以得出这样的结论:跨境旅游业的繁荣直接导致跨境游客的不断增多,从而会使一国更容易遭受境外恐怖分子潜入和打击。同时,恐怖组织又热衷将入境一国的外国游客当作袭击目标,以实现组织的特定目的和需要。因此,在那些跨境旅游业繁荣的国家中所发生的恐怖袭击,有很高的可能出现袭击者和受害者都是境外人员的情况。

三、应对以跨境游客为袭击目标的恐怖

主义活动的策略

(一)应对方式之一:政府警告,避之若浼

恐怖主义活动因其目的而令人生畏,恐怖分子因其价值信仰而存在深深地执念。针对这种以跨境游客为打击目标的恐怖主义活动,避而远之、独善其身是目的地国以外的其他各国政府相对青睐的选择。告诫本国民众取消赴境外旅游的行程,损伤的往往只是目的地国的旅游经济,表面上并不会对本国的利益造成威胁。

以上文所述的埃及恐怖主义活动为例,在收到恐怖组织的威胁后,美国驻埃及大使馆随即在使馆网站的首页向其本国国民发出安全警告,重点提示本国公民切莫不要把当地恐怖组织向外国游客发出的“最后通牒”不当回事。安全警告中称,国务院强烈呼吁美国公民避免进行赴西奈半岛北部的旅行计划。即便在卢克索、阿斯旺、卢克索-阿斯旺的尼罗河巡航路线、古尔代盖以及沙姆沙伊赫等区域仍相对稳定的红海著名景点,本国公民也应尽量避免前往这些地区。

(二)应对方式之二:技术层面的升级

对以跨境游客为打击目标的恐怖主义活动这一类型的审视,各国政府同样意识到跨境旅游带来的人员流动和该类恐怖主义者之间的联系是存在的,当其本国遭遇这一类型的恐怖主义活动时,谨慎提防境外恐怖分子的潜入进而防止出现对本国公民和外来游客的袭击需要国家注重边境防御等级的提升,要加强相关情报的收集,建立有效的边境控制。

遗憾的是,并不是每个国家都具有完善反恐情报以及预警系统设计的技术和资金。最明显的是这类恐怖主义活动很少在美国本土出现,反恐技术领域的领先迫使恐怖组织在袭击目标的选择上较少地把美国本土作为首选,但本土暂时的安全导致的却是美国公民在境外的危险系数加大以及其盟友国频繁遭到恐怖组织打击的现实。但这同样从一个侧面反映出,具备一套成熟的反恐情报以及预警系统,对于一个国家在预防恐怖主义活动方面的重要性。上世纪九十年代中期以来,俄罗斯就一直通过对反恐情报预警体系的健全、对反恐组织体系的调整以及对反恐情报预警系统的重建来应对猖獗的恐怖主义形势。欧洲大部分发达国家为了应对恐怖主义活动对本国的涂炭,同样将反恐工作的重心調整为对反恐情报的搜集与分析,以便本国政府部门能够先于恐怖分子及时做好准备并将恐怖主义活动遏制在准备阶段。反恐工作中,重视技术层面的升级已成为世界各国的主要应对措施。

(三)应对方式之三:区域合作

实践证明,遏制恐怖主义势力的蔓延、应对恐怖主义活动的发展,单单依靠受袭国自己是无法实现的。当前世界,以双边、多边合作反恐的区域化模式正逐步成为国际反恐议题中各国广泛接受的应对措施。而这种将跨境游客作为打击目标的袭击模式的特殊性使该类恐怖主义活动的跨区域性特征尤为显著,因此,阻止此类恐怖主义活动对跨境旅游业的侵害,反恐的区域性合作思路正被越来越多的国家所接受。

在国际反恐的具体实践中,上海合作组织成员国之间的区域合作实属典范。上合六国(中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦)充分利用上海合作组织这一平台,以数次峰会达成的相关公约、合作纲要、协定为其法律支撑,构建起一个较为成熟的、体系化的打击跨境恐怖主义活动的框架,有效缓解了该地区的跨境恐怖主义活动对地区安全局势构成的威胁。

(四)应对方式之四:事后的反应与恢复

一方面,没有人可以保证在预防、打击任何类型的恐怖主义活动的过程中不会有百密一疏之刻。当恐怖组织制造的袭击已然发生,及时作出反应具有重要的价值,特别是在发生本文所讨论的这类以跨境游客为打击目标的恐怖主义活动之时,政府相关部门如果可以及时反应、快速启动应急救援方案,将会有效避免跨境游客等受害群体的生命、财产损失的扩大化。

另一方面,这种恶性暴力事件是对社会的严重破坏,这意味着社会关系、结构的修复迫在眉睫。在这一修复过程中,首先是对受害者的修复。为了避免事件发生后恐怖组织夸大事实、扭曲真相地散步谣言,避免人心惶惶给受害者带来的二次伤害,避免一系列不对称的公众信息对于公众心态的左右,政府相关部门有效的信息管制不可或缺。同时,还应做好对受害者物质损失的弥补等善后工作,将遭受恐怖袭击的跨境游客的各种利益损失降到最低;其次是对于遭受袭击的地区的修复。我们不能逃避受袭地区的形象、国际旅游业等方面会因为恐怖袭击而大大受损的现实。发生恐怖主义活动后,对该地区若缺乏及时、适当的修复,将可能引发该地区国际旅游业的萧条,因此,政府相关部门必须将重塑地区形象、修复地区损失放置于事后处理工作的重要位置。

总之,我们需要认识到跨境旅行存在为目的地国招致恐怖组织袭击的可能,同时,跨境旅行与游客成为受害者被卷入恐怖袭击存在联系。在应对该类恐怖主义活动的过程中,不同的国家、不同的地区会有不同的选择。纵观上述分析以及遍览相应的应对措施,笔者认为,以下几点启发是我们绝对不能忽视的:

第一,恐怖主义不等于恐怖主义活动,我们可以依靠武装力量的打击直接阻止一起袭击,但要遏制恐怖主义,仍需从根源上进一步挖掘不同类型的恐怖主义的成因。遏制恐怖主义,应当刻不容缓地阻止恐怖主义思潮的泛滥和宣扬恐怖主义的政治、社会和其他条件。

第二,恐怖主义活动是无边界且有针对性的,单纯依靠一两个国家采取以暴制暴的方式,只会带来与乱同道的结局。一体化、全球化的进程中,反恐的区域化合作才是应对的良方。一些国际组织在反恐区域化合作上的努力值得我们借鉴。诚如《上海合作组织十周年阿斯塔纳宣言》所指出的:当前,国际关系正在经历大变革、大调整。现代政治、经济和金融形势急剧变化。团结一致、有效应对全球安全挑战,确保可持续发展,是各国面临的最突出的共同问题。在对当前国际形势认识一致、不以损害他国安全为代价维护自身安全的基础上,建立属于所有国家的不可分割的安全空间,推动合作和发展,已越来越成为各国面临的重要任务。

第三,在应对特殊类型的恐怖主义活动过程中,要处理好反恐与人权保障的关系,在相关法律文件的制定过程中,在反恐的实践操作中,不能为达目的而无视对公民人权的保障,不能只看重信息搜集的重要性而无视对公民个人隐私的尊重。失去了对人权的保障,即便遏制了眼前恐怖主义活动对公民带来的伤害,但却不经意间因为反恐而损害了公民的合法权益。反恐程度的提升不能以牺牲一些个人自由为前提,尽管这对于在恐怖主义活动猖獗的环境中保护国家利益、公民利益显得极为重要,但过分强调打击而忽视人权的保护只会给恐怖分子制造非议、诋毁政府的作为留下口舌,以至于使民众岌岌可危。那么,这个“度”到底应当设定在什么范围内,则是我们需要进一步探究的问题。

【参考文献】

[1]乔良,王湘穗.超限战[M].解放军文艺出版社,2005.141.

[2](美)保罗·皮拉尔.恐怖主义与美国的外交政策[M].王淮海译.中国友谊出版公司,2004. 35.

[3]E·H·萨瑟兰.犯罪学原理[M].J·B·利平科特公司,1934.51-52.

[4][5]叶晨曦,许韶立.恐怖主义活动对我国入境旅游的影响及对策[J].郑州航空工业管理学院学报,2011,(05).

[6]胡联合,潘泉.当代恐怖主义活动对欧洲国际旅游业的影响[J].欧洲,2000,(04).

[7]赵晓风.恐怖主义活动的社会心理危害及对策探讨[J].理论导刊,2009,(11).

[8]古丽阿扎提·吐尔逊.中亚恐怖主义犯罪研究[M].中国人民公安大学出版社,2009.95.

(责任编辑:徐 虹)