哈尼族传统文化变迁与调适

黄绍文,王 馨,孔 梅(红河学院民族文化遗产研究中心,云南 蒙自 661100)

哈尼族传统文化变迁与调适

黄绍文,王 馨,孔 梅

(红河学院民族文化遗产研究中心,云南 蒙自 661100)

在中华民族多元一体的格局下,汉文化为主体的多元文化与各少数民族文化接触与融合,是无法回避的现实问题。新中国成立以来至改革开放初期是少数民族文化与汉文化普遍接触、碰撞阶段;改革开放30年来是民族文化与汉文化及其他文化对比、筛选、采纳对方的文化特质,由此而引发民族文化无法回避的变迁趋势。在全球化语境下由内外部多种因素交互作用引发的少数民族传统文化的变革盎然涌起,各民族文化面临着严峻的挑战。积极应对的策略是必须建立其文化发展的相应机制,以期实现文化整合,从而达到民族文化调适和发展的目的。文章以哈尼族作为人类学研究的长期考察对象,对全球化语境下民族文化变迁与调适的应对之策作探讨。

全球化;哈尼族文化;变迁;调适

涵化是文化变迁理论的重要概念,美国人类学家称之为acculturation。英国及受其影响的亚、非、大洋洲的人类学使用文化接触(culture contact)。由于“涵化”一词古奥难懂,有人对acculturation一词译为“文化移入”或“文化接触”。因此,这里所用的“涵化”与“文化接触”其含义是相同的。赫斯科维茨在《涵化——文化接触的研究》一书中,重申了他和R·雷德菲尔德及R·林顿在《涵化研究备忘录》中对涵化所下的定义:“由个别分子所组成而具有不同文化的群体,发生持续的文化接触,导致一方或双方原有文化模式的变化现象”[1]。所谓文化接触就是指两种完全不同的文化系统互相接触,经过一段长时间接触后,两者相互采借、适应而引起原有文化的变迁。但通常情况下,文化态势强者更深刻地影响文化态势弱者。本文以笔者长期进行哈尼族文化的田野考察和研究为基点,分析置于全球化背景下的民族文化,如何应对社会经济迅猛发展而带来的文化变迁,其对应策略就是必须建立文化发展的相应机制,以期实现文化整合,从而达到民族文化调适和发展的目的。

1 哈尼族传统文变迁的3个阶段

笔者长期对哈尼族文化进行了田野考察和研究,见证了改革开放30多年来哈尼族文化变迁的历程,在这个过程中明显地看到文化接触对民族文化变迁的影响。可以把20世纪中国哈尼族文化的变迁大致划分为3个阶段:

第一,自然状态阶段。在20世纪50年代以前,由于江河、大山的阻隔,交通、信息极为封闭,哈尼族社会处于相对落后自给自足的自然经济状态,与外界接触比较少,虽然也有少量的马帮商业贸易和土司管理层面的汉文化接触,但人员流动所带来的文化接触,还不足以推动文化的变迁,这也是少数民族传统文化长期处于相对稳定状态的原由。

第二,社会制度变革阶段。这个阶段是20世纪50年代至80年代初期,这一时期推动民族文化变迁的主要动因是社会制度的变革。新中国成立后,随着边疆民族地区土地改革、大跃进、人民公社化、家庭联产承包制等农村体制的变迁,改变了民族地区原有的政治制度和经济体制,在各种政治上、经济上、文化上的由上而下的变革对少数民族社会文化产生了深远的影响。

第三,改革开放阶段。自20世纪80年代初期起,家庭联产承包责任制的推行以及边疆民族地区也实行改革开放,民族文化变迁进入了一个崭新的发展阶段。特别进入90年代以来,社会主义市场经济体制的建立和各民族地区的对外开放,经济、文化、商品等信息不断传入少数民族山寨,电视机、录像机、DVD、电话机等电子信息产品相继在民族地区落户,汉文化等外来文化的各种特质以不同方式、不同程度源源不断地在民族地区传播。由此内外部多种因素交互作用引发的民族传统文化的变革盎然涌起,各民族文化面临着严峻的挑战。

2 哈尼族传统文化变迁的动因

上述各个阶段时期,以一元化的汉文化学校教育是直接影响民族传统文化的主要动因之外,以下5类人物成为民族文化变迁的主要力量或动因。

首先,各级政府机关、企事业单位的干部职工,是深度和广度接触和传播汉文化的中坚力量。他们经过系统的汉文化教育之后,进入汉文化主导的各级国家机关和企事业单位中,一切以汉文化的思维方式进行社会、公务、生活活动,是民族传统文化变革的主力军。

其次,记者和学者引发的外来文化传播。媒体和学术交流传播是当今民族文化向全球传播的主要方式,意义较为深远。20世纪90年代起,民族地区已向世人开放。随着民族文化研究的深入和发展,其文化通过媒体和学术讨论会在世界各地传播。比如,“国际哈尼/阿卡文化讨论会”先后在云南哈尼族聚居的红河哈尼族彝族自治州的红河县、元阳县、绿春县、西双版纳州景洪市、普洱市的墨江县、玉溪市的元江县以及泰国的清迈等哈尼族地区召开了7次,其中,规模最大的是2002年12月2—7日在元阳、红河两县流动举行的第四届国际哈尼/阿卡文化学术讨论会,来自泰国、缅甸、日本、波兰、瑞典、美国、荷兰、新西兰、澳大利亚、法国、意大利、韩国、斯洛文尼亚等国的中外学者共300多人参加了这次哈尼族学术盛会,对哈尼族文化的传播起了举足轻重的作用。再如,20世纪90年代中期,法国摄影家尚扬·拉玛发现香港《大公报》上刊载的元阳梯田后,四渡来到元阳拍摄了数千幅梯田照片,当出版的画册流传到美国时,许多美国人居然不相信人间竟会有如此美景。同时,拉玛还拍摄了一部以元阳梯田为主题的电影《山里的雕塑家》在全球发行后引起轰动。哈尼族文化研究先后出版书籍100多部,300多篇学术论文在国际、国内不同层次的刊物上发表,《中央电视台》《北京电视台》《云南电视台》等进行了不同角度的报道[2]69。媒体传播成为民族文化对外传播的同时,也引发了外来文化在民族地区的传播,成为影响民族文化变迁的“双刃剑”。

第三,民族地区外出打工的剩余劳动力,又是一支接触汉文化和传播的主要力量。随着民族地区的改革开放,农村产业结构的不断调整,商品市场的流通,在农村的劳动力凸显过剩的趋势,不甘于民族山寨受寂寞的年青人纷纷走出大山,每到农闲期间来到城镇搞副业,诸如搬运物资、修路、建筑搬运等杂活,女的一般进餐馆当服务员或做保姆等。每天在外寻求各种活计的劳动力不计其数。以元阳县为例,2004年有序输出农村剩余劳力2 828人,其中向省外输出260人,省内输出1 820人,县内输出748人;此外,无序输出劳力3万余人。他们离开家乡输出劳务3~5个月不等,其所得收入成为家庭的主要经济来源。这些外出打工的农民,虽然大多数目不识丁,汉语都不熟悉,但确实是一批决心摆脱贫困,追赶现代新生活方式的汉文化传播者[2]70。由于他们经常出门在外,社交范围扩大,自觉不自觉地接触了许多汉文化和现代新生活,由此成为冲击民族传统文化特质的力量。

第四,内地汉族个体流动商贩,也成为民族地区的汉文化传播者。改革开放以来,随着商品市场的流通和市场经济的发展,许多来自江苏、浙江、湖南、四川、贵州等地的各种个体户、流动摊贩、采购员及能工巧匠等汉族人员纷纷涌入民族地区进行各种经营活动,有的甚至与当地民族通婚立家。他们带着浓厚的汉文化特质,与当地的传统文化发生着接触与碰撞,通过一段时间的接触,经筛选、比较其文化价值后,少数民族有意或无意地吸纳了一些汉文化特质,以替代传统的民族文化特质。

第五,游客。随着民族地区旅游业的开发和发展,游客也逐渐成为民族地区外来文化传播者。到民族地区旅游者大多来自繁华都市,甚至是来自异国他乡高鼻、金发的外国友人,他们的穿着、生活方式,甚至思想意识都影响着生活在山里的少数民族。以元阳县的梯田文化旅游为例,2002年全县共接待国内外游客达96 930人次,其中,国外游客1 601人次,旅游综合收入2 136万元。2005年全县共接待国内外游客达24万余人次,其中,国外游客76 421人次,实现旅游综合收入9 930万元[2]70。2009年接待国内外游客638 521万人次,其中,国外游客29 821人次,实现旅游综合收入47 461.89万元[3]。体现了梯田生态旅游的可持续性,从全球快速发展的旅游业来看,旅游成为当今文化接触与交流的重要途径。

3 哈尼族传统文化面临的挑战问题

自20世纪50年代中期起,受边疆民族地区和平协商土地改革、大跃进、人民公社化、家庭联产承包责任制等农村体制的变迁,以及人口数量的大幅度增加、市场经济、农村劳务输出等诸多方面的影响,长期以来形成的民族传统文化传承的生态链条面临着严峻的挑战,就哈尼族而言,归纳起来主要表现在以下几个方面。

3.1政治运动对森林资源的损耗

20世纪50年代,红河南岸哈尼族的生存区域除了森林地外,土地资源适宜开田的土地只剩下水源缺乏的荒地,这些地带都是轮歇坡地或荒坡,土质贫瘠,即便这些土地不宜开田也成为“大跃进”“农业学大寨”所开挖的样板梯田的对象。不考虑水利资源问题,遍地开荒,并提出当年开田当年依靠自然雨水栽秧的“思路”,叫“现开现栽田”。其结果,这些新田开出来后严重缺水,开田过程中也不讲究传统开田技术,雨季来临后到处倒塌。从田野调查可知,哈尼族传统开垦梯田是讲究技术的,首先在坡地上刀耕火种旱地作物,将生地变成熟地,然后在熟地上坡改梯地,坡改梯地的时间是每年整个冬季,在梯地上又种几年旱地作物,使生土熟化后,才能在冬季时期将梯地垒筑田埂开成水田。由于整个冬季土质干燥,容易开挖,哪里渗水,也看得清楚,以便及时补漏加固,灌满水“养田”,等第二年春天就可犁翻田地栽秧。然而“大跃进”时期,赶的是时间和数量,不求季节,一年四季都在开田,特别是为了农业学“大寨田”,甚至不惜砍伐森林。开挖时,田丘长短宽窄也不顺着地势弯曲,人为把田埂拉直后,结果承受压力集中,才挖好的田第二天田埂就倒塌。现今哈尼梯田中的部分“雷响田”,即等到雨季过后才能栽种的田,就是在这一时期开挖的田。

大跃进时期的“人定胜天”和无神论思想主导下,非理性的“大炼钢铁”使国有林和集体林的森林资源遭到严重破坏以外,长期以来哈尼族以宗教神林为信仰而保留下来的山寨神林也未逃脱厄运。据笔者调查,1958年在元阳县小新街乡者台村有少量的铁矿资源,来此“大炼钢铁”的民工就有2 400多人,其中,到原始森林里砍伐烧炭的员工每天就有1 400多人。在这样的背景下,者台村寨神林、村边的古木树风景林也在“大炼钢铁”中消失。者台村神林位于村落上方,地处海拔1 570m,面积50多亩(3万多m2),到1958年年底,古木参天的神山树林已经化为光山秃岭,由于受当时无神论的宣传,不允许村民进行长期以来的祭祀神林活动,于是从1959年改变其利用方式种植玉米,直至1981年,神林祭祀才得以恢复(图1~图3)。

图1 栽秧前祭地神

图2 春耕前祭寨神

图3 祭山神

但人们的思想观念发生了较大变化,对神林信仰也不再是那么虔诚。1958年的乱砍滥伐,使村民长期循环利用的薪柴林被砍光,为了生活能源需要,村民也学着“大炼钢铁”的民工们向原始森林进攻而无所顾忌。据调查,1970—1981年,除了砍作建筑用材外,每家农户平均每年砍伐薪柴4m3,者台村以100户计,每年仅薪柴就砍伐掉400m3的森林,10年毁坏森林4 000m3,森林分布的下线由20世纪50年代初海拔1 900m推进到8 0年代初的2 100m[4]67。从红河南岸哈尼族的分布区域来看,长期以来维系哈尼梯田的森林从“大跃进”到“文化大革命”的多次运动中遭到严重破坏,茫茫林海以前所未有的速度消失,森林覆盖率下降异常惊人。如元阳县的森林覆盖率从1949年的24%下降到1985年的12.9%,绿春县的森林覆盖率从1957年的70%下降到1985年的21%,红河县的森林覆盖率从1956年的60%下降到1986年的13.6%[4]68。但可喜的是至2008年,上述3县森林覆盖率分别上升到42.5%、60%、49.6%。

3.2梯田传统稻谷多样性品种的丧失

哈尼梯田有1300多年的历史,蕴含着深厚的历史文化价值和科学价值,其中千百年来水稻种植是梯田活态遗产的重要标志,仅元阳县19万亩梯田就有200多个品种。但是20世纪 90代起在以杂交稻为主导的现代品种冲击下,梯田的传统稻种不断消失,目前全球稻作选育品种大面积单一化种植,是导致水稻的各种病虫害原因之一,同时杂交稻种植后发生的各种病虫害和施化肥、农药等带来的一系列环境污染问题,引起了学界的高度关注。元阳梯田种植的水稻红米品种已经连续种植了上千年,这一情况在全球稻作农业区实属罕见。朱有勇院士等专家利用分子生物学的方法进行研究后发现,“该品种内部有丰富的基因多样性,多样性指数是现代改良品种的3倍”[5]。其次,中国西南连续大旱灾的背景下,哈尼梯田仍然波光粼粼(图4),显示了其稳定的生态系统。

图4 秧苗田

然而,20世纪80年代起梯田引进外地杂交品种,到了90代末期,杂交稻凭以其产量高的优势,梯田大面积的得到推广,经过实践,梯田海拔在1 300m以下的都适宜种植杂交水稻。这里值得关注的是,哈尼族梯田曾经培育出几百个传统稻作品种,但在政府主导种植杂交新品种的背景下,传统稻种不断消失。为了提高传统品种的产量,哈尼族农民长期以来实行以异地自由交换品种来改良传统品种产量低的缺陷,他们的做法是,将本村寨的传统品种与其他村寨的传统品种交换耕种,这既没有改变传统品种的耕作制度,又能适当增产,一定程度上也保护了传统品种(图5)。由于受只有种植杂交稻才是“科学种田”的不客观思路的影响,致使哈尼族梯田文化核心区元阳县从20世纪70年代的200多种传统稻谷,下降至今整个县域内还种植的传统品种不足100个。在传统品种中,有不少是米质好、产量也较高的良种,但当地农业部门从来不去改良传统优质品种,而是一味引进外来杂交稻等新品种,致使许多优质传统品种消失。这对维护梯田稻谷生物基因和生物多样性是一大损失,也是对世界农业的一大损失[4]68。

图5 梯田秋收

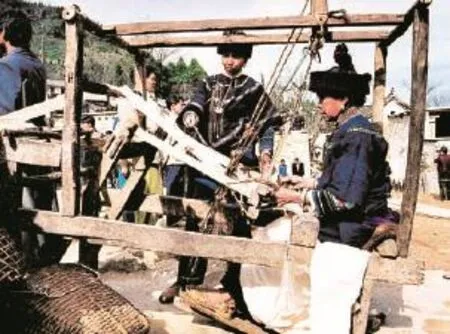

3.3传统思想文化观的变迁

如果说20世纪50年代至70年代末期的汉文化与传统文化的接触打破了长期以来封闭少数民族社会的话,那么改革开放30年来是促使民族地区的社会全面开放,由此引发传统文化与现代文化的接触发生着尖锐的矛盾。如哈尼族长期以来精耕细作的梯田农耕文化也就面临着严峻的挑战。梯田农耕技术是哈尼族千百年来传承下来的治家本领,在家庭联产承包责认制实行以来的前10年里,年轻人一丝不苟地学习着前辈的耕作技术。按哈尼族传统衡量年轻人的人才标准,小伙子美与不美,不是要看他的相貌,而是要看他的耕田技术如何,如果小伙子是,能够成为犁田(图6)、耙田(图7)、筑田埂(图8)、铲田埂的能手,就会得到大众的称赞,也就赢得姑娘们的青睐。同样,姑娘美与不美,要看她栽插时节晴蜓点水似的栽秧技术和纺织、绣花等传统服饰工艺技术(图9~图12)。

图6 犁田

图7 耙田

图8 筑田埂

图9 织布

图10 制作靛染料

图11 象征三类人物的寿帽

图12 象征梯田与水族动物的银泡衣

但是,通过10年家庭联产承包后,长期以来困扰人们的温饱问题已基本解决。同时,汉文化主导的异质文化不断地流入哈尼山寨,诸如电视、DVD、电话、流行服装、流行歌曲、交际舞等外来文化极大地吸引着年轻人,于是他们不再满足于曾经让人梦魂牵萦的梯田故土,纷纷走出大山,将求财作为首选目标。在农村只有汉文化为主体的学校教育使哈尼族的年轻人彻底改变传统观念,20世纪90年代以来的哈尼族高中、初中、小学毕业生,少数人升入高一级学校,大部分人回乡务农后,对传统梯田耕作毫无兴趣,更不愿意学习耕作技术,他们对传统古歌、情歌、舞蹈也不热衷,而是追求时尚的流行歌、交际舞,他们虽然也会参加传统礼仪活动,如丧礼、婚礼、祭寨神等,但他们的脑子里没有多少传统文化的内容。在他们的影响下,即使没有上过学的年轻人,男的仍然不愿去学耕作技术,女的不喜欢学纺织、绣花等传统服饰工艺。因此,今天活跃在梯田里的大都是50岁以上的中老年人,甚至70多岁的人还不得不犁田耙田。年轻姑娘由于不会绣花,就在自己的服装上贴上一些从市场上购买的花边,土不土,洋不洋,有的甚至就改穿汉装。

4 结论

在中华民族多元一体的格局下,汉文化与各少数民族文化接触与融合,是无法回避的现实问题。因此,置于全球化背景下的民族文化,在社会经济迅猛发展、信息“革命”的过程中,必须建立其发展的相应机制,否则其面临3种选择:一是对抗,由于汉文化为主导的异质文化与民族传统文化价值观念相冲突的因素,对异质文化特质产生抵触或阻碍;二是同化,即民族文化被汉文化的特质代替或同化;三是整合,即保持民族文化精华的同时,放弃其糟粕,吸纳有用的汉文化特质,使之不断创新和发展。置于全球化与文化多样性的背景下,哈尼族文化的调适理应选择第3种,即达到文化接触过程中文化整合的重要成果,并在全球化的语境下实现哈尼族文化的自我调适机制。

首先,哈尼族文化自我调适的内在接受机制。所谓文化调适的内部机制是指文化接触而引发的文化变迁过程要中有筛选地吸纳异质文化的各种特质,来丰富和发展其身的文化特质,以达到其文化发展为目的的文化内部整合过程。一个民族适应异质文化的内在接受机制,主要包括民族传统文化在现实生活中的价值、群体规范以及个人行为的调控能力的价值,不同群体或个体行为活动均具有向外“他者”展示和导向的作用。民族传统文化在现实生活中的价值主要是指其传统文化模式能对该民族现时生活需要时起到满足的作用,越是能满足本民族现实生活需求的传统文化模式就能越体现其生命力和可持续发展。因此,只有将民族传统文化模式调适到一个能充分满足人们现实生活需求的层面上,才能使民族文化在全球化的冲击下,既能保持民族传统文化精华的同时,又能吸纳、采借异质文化的有用特质,使其注入新鲜的血液后充满积极向上的文化生命力。群体规范对个体行为的调控作用集中体现在当个体成员的观念和行为符合群体需求的时候,个体成员的言行就会受到人们的拥护和赞赏;反之,则要受到群体的谴责和处罚[6]75。随着民族地区改革开放和教育文化事业的发展,到各级党政机关工作、到外地求学、就业的人会日益增多,民族文化的复兴、民族认同感的加强,他们回到家乡后,对民族群体和特定社区的人们调适外来文化的行为必然会起到积极的导向作用。

其次,哈尼族文化调适的外部机制。所谓文化调适的外部机制主要是指全球化带来的异质文化能给民族生存发展起到客观需要和文化心理需求,以及异质文化与民族传统文化接触时间的长短、远近等因素。这些因素是影响少数民族适应异质文化的客观外在条件,即外部整合条件。当一种外来的异质文化传播与接触充分满足了民族生存发展的客观现实需求和文化心理需要,该民族对这种外来的异质文化传播就会抱以友好、接纳的态度,并主动从中吸纳有益的成分,达到整合的效果;反之,则会遭到敌视和冷遇,达不到整合的效果[6]75。因此,在接受一种外来文化之前,一定要注意辨析这种异质文化特质对该民族传统文化的影响程度。在社会主义文化大发展大繁荣的客观背景下,给民族文化与异质文化整合提供了有利的前提条件。

[1]黄淑娉.文化人类学理论方法研究[M].广州:广东高等教育出版社,1998:215- 216.

[2]黄绍文.诺玛阿美到哀牢山:哈尼族文化地理研究[M].昆明:云南民族出版社,2007.

[3]红河州地方志办.红河州年鉴[M].昆明:云南人民出版社,2010:85.

[4]黄绍文,廖国强.农村体制变迁对哈尼梯田及生态的影响[J].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2009(1):67-68.

[5]朱有勇.元阳梯田红米稻作文化:一项亟待研究和保护的农业科学文化遗产[J]学术探索,2009(3):67.

[6]赵玲.全球化进程中哈尼文化的适应机制[J].云南社会科学,2002(4):75.

Traditional Culture Change and Adjustment of Hani

HUANG Shaowen,WANG Xin,KONG Mei

(Ethnic Heritage Research Center, Honghe University, Mengzi Yunnan 661100, China)

In the pattern of diversity and unity of the Chinese nation,Chinese culture as the main contact with the integration of multiculturalism and the minority culture is an unavoidable realistic problem. Form the founding of People's Republic of China to the beginning of reform and opening up is a time period of common contacting and collision stage of minority culture and Han culture, after reform and opening up 30 years of national culture and the Chinese culture and other cultures contrast, screening, adopt each other's cultural traits, thus triggering ethnic culture Change unavoidable trend. In the context of globalization by a variety of internal and external factors caused by the interaction of the traditional culture of ethnic minorities filled full of changes, each national culture is faced with severe challenges. Strategy positive response must be establish to the appropriate mechanisms for its cultural development, in order to achieve cultural integration, so as to achieve the purpose of the adaptation and development of national culture. As a long-term study objects, this paper focuses on Hani anthropological research on the policy context of globalization Ethnic Culture Change and Adjustment countermeasures for discussion.

globalization; Hani Culture; change; adjustment

K892.24

A

黄绍文(1965-),男,红河学院民族文化遗产研究中心教授,主要研究方向为民族生态文化、民族文化遗产。E- mail:hshw2005@163.com.

教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目“云南哈尼族梯田文化遗产核心区元阳梯田稻作品种多样性与传统知识研究”阶段性成果(13XJA850001)