基于乡村性传承的古村落整治规划设计研究

——以河南省新县毛铺村为例

林祖锐,刘 婕,理南南,王翰墨(中国矿业大学,徐州 221116)

基于乡村性传承的古村落整治规划设计研究

——以河南省新县毛铺村为例

林祖锐,刘 婕,理南南,王翰墨

(中国矿业大学,徐州 221116)

阐述了乡村性的内涵和系统构成,并结合古村落在现代化过程中乡村性遭到侵蚀的原因,提出了古村落乡村性保护的策略框架。最后结合实例探讨了古村落环境整治规划与设计中应遵循乡村性传承的原则,通过乡村性提取以及适宜性再生的规划技术手段,确保乡土特色的保护及价值重现,从而促进古村落和谐有序的发展。

乡村性;古村落;整治规划设计

随着乡村旅游业的蓬勃发展,乡村传统的生产方式、民俗风情以及田园风光吸引大批旅游者,这些“乡村特色”,鲜明地区别于城市,已成为重要的旅游资源。但随着城镇化以及村落旅游业的发展,大批古村落却面临“空化”“千村一面”、对村落的认同感降低等诸多问题。而大批进行旅游开发的村落也不免陷入商业化氛围浓厚、乡村性日趋退化的问题。古村落乡村性传承是存续地方本土文化的关键问题之一。如何使古村落在乡村性得到传承的基础上更好地发展,是在进行古村落规划时要解决的一个重要问题。

乡村性主要体现在有形的外部特征和无形的内在文化等方面。有形的外部特征集中表现为乡村的聚落结构、建筑造型、生态植物群落、农业或半农业的景观等方面;无形的乡村文化则表现为乡村的民风、民俗、民事、民情等精神方面[1]。本文主要从规划设计的角度对古村落的乡村性传承进行探讨。

1 乡村性内涵与系统构成

1.1乡村性内涵

“rurality”作为rural的派生名词产生于18世纪,意指“之所以成为乡村的条件”[2]。国外学者Clock[3]在20世纪70年代首次构建出乡村性( rurality),并作为评判乡村发展类型基本标准;随后Woods[4]对乡村性(rurality)基本内涵进一步地界定与阐释。目前,国内外对乡村性的涵义还存在诸多分歧,对其解释也有许多差异。国外乡村地理研究注重乡村概念及乡村空间发展的研究,近年来逐步加强了乡村性的内涵与表征的研究;国内乡村性研究较多的是在乡村地理学、社会学及管理学等方面,将乡村性用于乡村旅游的开发与评价方面,指出乡村性是乡村旅游开发的基础,是综合反映乡村发展水平、揭示乡村内部差异、识别乡村地域空间的重要指标[5]。地理学界张小林最早引入乡村性的概念,他用乡村性来定义乡村并将乡村区别于城市,认为:每个地区都可以看作是城市性与乡村性的统一体,城乡之间不存在断裂点,城乡之间是连续的,并从理论层面提出乡村性的可操作定义和乡村性指数的计算方法[6]。冯淑华等[7]通过理论分析选取了5个潜在因素和17个观测因子构建了乡村性测评的指标体系,建立了乡村性CFA测评模型,并以江西婺源为例进行了实证研究。张荣天等[8]以江苏省为研究区,对其乡村发展类型、乡村性及格局演变展开了实证地探讨。何景明、李立华[9]认为乡村性应具备以下3个特征:①地域辽阔,人口密度小,居民点规模小;②土地类型以农业、林业等自然用地为主,建筑物占地面积较小,即具有乡村型的自然景观;经济活动简单,以农业和林业为主,并具有较强的季节性;③具有传统社会文化特征,人与人关系密切,家庭观念、血缘观念浓厚,社会行为受风俗、习惯及传统道德约束较大,社会变迁及生活节奏相对缓慢。

总体来说,现有研究多集中在乡村性概念及内涵、乡村性指标及乡村性指数的构建,划分不同发展类型的村庄,对乡村性测评,以指导乡村旅游的开发;而缺少从规划角度考虑乡村性继承基础上统筹村落未来的发展。

本文所探讨的乡村性指构成该村落历史文化的特征要素,主要包括自然环境要素,农业环境要素,文化景观要素以及村落公共空间、乡土建筑物、构筑物等具有地方性特征和保护再利用价值、能唤起人们对乡村生活认同感及归属感的乡土特色构成要素。

1.2乡村性的系统构成

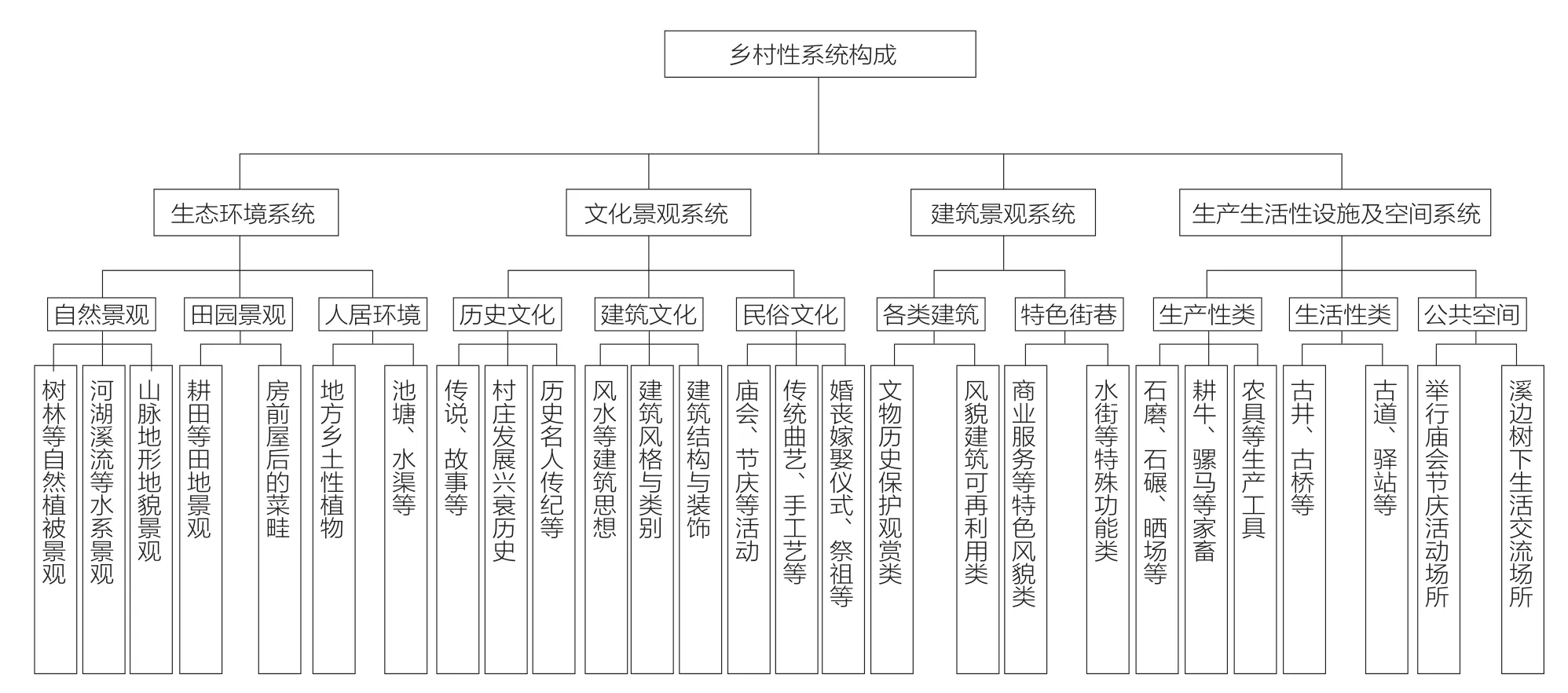

研究内容的差异会导致乡村性指标的不同,刘沛林在对旅游开发中的古村落乡村性传承进行评价时,从乡村建筑、乡村文化、农业经济、乡村社会,以及乡村环境5个方面构建评价体系[10]。本文所指的乡村性是基于古村落社会经济发展以及乡土特色传承及再利用两大方面对古村落乡村性系统进行构建,主要包含村落生态环境系统、文化景观系统、建筑景观系统、生产生活性设施及空间系统4个方面(图1)。

图1 乡村性系统构成

1.2.1生态环境系统

村落生态环境系统主要包括村落及其周围现有的自然景观、田园景观,由村落乡土的农田植物、池塘、菜园等具有乡土气息的人居环境组成。如村落依山傍水的自然环境,梯田、油菜花田等田园风光。

1.2.2文化景观系统

乡土文化是人类在乡村社会生产生活中所形成的地方性本土文化,以为农业服务和娱乐为中心。集合了儒家文化及各类宗教文化,形成独特文化内容和特征,包括历史与建筑文化以及民俗文化等。主要有戏剧、历史传说、民俗活动等。

1.2.3建筑景观系统

乡土建筑,是指民间自发的传统风土建筑,具有民间浓厚的乡村农家小院气息。乡土建筑包括乡土的住宅、寺庙、祠堂、书院、戏台、酒楼、商铺、作坊、牌坊、小桥等。乡土建筑既是一个物质实体,也是一种文化历程,是当地资源、生活方式、家庭观念、邻里关系、文化活动的物化,是切实的文化沉淀,也是乡土性在其岁月流逝中乡土精神和本土文化的外在显现。

1.2.4生产生活性设施及空间系统

生产生活性设施及空间系统包括与古村落村民历史生产生活息息相关的,能体现古村落传统生活气息的,引发人们对乡村印象共鸣的乡土要素,如石碾石磨、古井、柴草垛等,以及反映乡村厚重的历史文脉和乡村质朴的生活气息,村民日常生活交流、聚集的公共空间。对于旅游者来说,这里是最能体会乡村文化的场所。

2 乡村性维护现状及侵蚀因素分析

我国在快速城镇化的发展过程中,乡村居民对“现代化”渴求也愈来愈强烈。在物质生活水平迅速提高的同时,其世代积累的乡土文化和地域景观特色(即本文的“乡村性”)也在快速消亡。概括起来看,目前乡村性受到侵蚀的主要因素有以下4个方面。

2.1城市化与工业化影响

传统农村社区多为单一、封闭的组织,承载着社会保障及文化传承等多重功能。而伴随工业化和城市化的快速发展,封闭式结构被打破,原有低密度、多元化建筑风格的自然村落逐步让位于高密度、风格统一的城市社区。城市优越条件以及土地的低效益促使大批农村人口脱离世代耕种的土地,“人走屋空”以及宅基地普遍“建新不拆旧”“一户多宅”现象频出,造成村落空心化,不仅阻碍村落发展,也削弱了乡村性。同时村民的生活方式改善,传统习俗被淡忘,传统技艺因无人继承而濒临灭绝。

2.2商业化冲击

浓郁的乡土文化气息、旖旎的田园风光、别具风情的乡村建筑、原汁原味的乡村生活,远离都市的喧嚣,清净的乡村成为现代旅游热点。不乏少数村庄在进行旅游发展的同时,为了迎合经济发展市场,人为制造“景点”,拆传统建筑、造仿古建筑,丢失村落历史人文气息;开展农家乐的农户因“拉客”而争执,同质竞争升温降低居民交往频次,凝聚力弱化,村内关系分散化、邻里关系淡漠化[11];单纯的亲缘居住关系掺杂了主客关系,熟人社会伴随着陌生人行为逻辑而逐渐瓦解,家庭关系隔阂化,乡村人际关系变迁,丢失了最具人情味的乡村性。

2.3认识误区及管理滞后

村民和基层官员认为乡村是落后的代名词,迫切希望改善乡村面貌,一味追求城市建设的大、整、直等特点。多数基层管理人员只关注眼前政治利益,将新农村建设理解为将乡村打造成如同城镇一样的“现代化村庄”。村委会管理人员对村落保护的理念、政策法规等缺乏认识,管理任务仅限于基础设施的日常维护等方面,村落品质提升与招商引资工作并未落到实处,简单粗放的管理方式不能引领村庄向良好轨道发展。

2.4规划设计缺乏前瞻性

多数乡村被大拆大建,城市集中式小区住宅、随处可见宽阔的柏油马路,破坏了村落原有的格局及风貌,使乡村性荡然无存;部分村落功能向“居住+旅游接待”拓展不失为一计发展良策,但因缺乏规划引导,现有旅游接待设施混杂于老村,村民由自家民居改建为客房和餐饮等,分散简陋,且基础设施考虑不周,环境破坏严重;未考虑预留发展空间,村民扩建原有住房或利用空地私自建房,新建筑一味模仿城市风格,原空间肌理受到蚕食破坏,失去本土特性,造成建筑文化浅根性[12]。

3 乡村性保护的策略框架

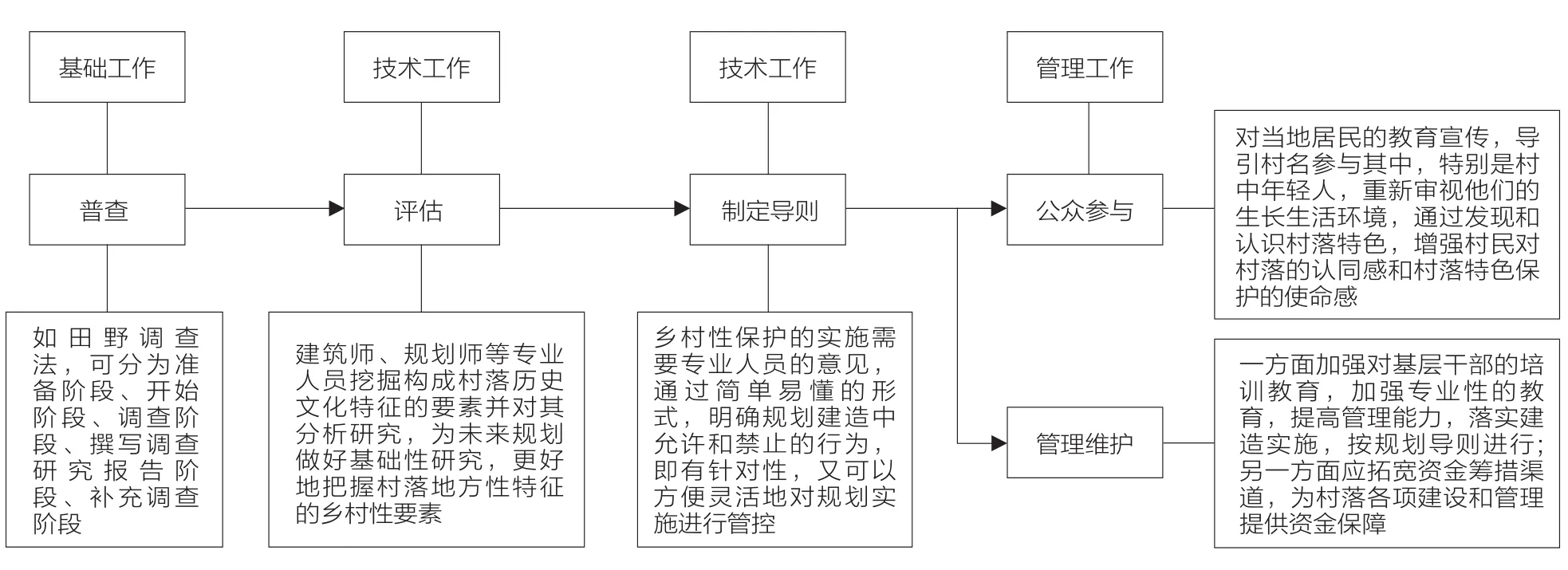

如何有效地延续乡村聚落景观深刻根植的乡村性、生态性,是在进行乡村规划时要考虑的重要问题。借鉴国内外经验,笔者认为:基础性研究、保护导则的制定、当地居民参与、资金和管理手段等对于乡村性的有效保护均不可或缺,乡村性保护的策略框架如图2所示。

图2 乡村性保护策略框架

3.1做好基础性研究

中国地大物博,地区差异性较大,对乡村性的保护也应考虑到地区间的差异以及文化表达的多样性,加强对地方乡土特色的挖掘和研究。由建筑师、规划师等专业人员对村落进行调研,挖掘构成村落历史文化特征的要素并对其分析研究,为未来规划做好基础性研究,更好地把握村落地方性特征的乡村性要素。

3.2制定保护导则和管控措施

基础性的研究工作可帮助规划人员更好地把握乡村性的特征,而乡村性保护的实施则需要专业人员的意见,即乡村性保护的导则和管控措施。通过简单易懂的形式,明确规划建造中允许和禁止的行为,既有针对性,又可以方便灵活地对规划实施进行管控。

3.3加强教育,引导居民积极参与

村落是村民世世代代居住和生活的地方,村民是村落的主体,也是村落各项历史文化的传承者。通过对当地居民的教育宣传,引导村民参与其中,特别是村中年轻人,重新审视他们的生长生活环境,通过发现和认识村落特色,增强村民对村落的认同感和村落特色保护的使命感,将村落的乡村性特色传承下去。

3.4加强资金和管理保障

乡村性的保护离不开有效的管理措施以及资金的保障。一方面要加强对基层干部的培训教育,加强对其专业性的教育,提高其管理能力,落实建造实施按照规划导则进行;另一方面应拓宽资金筹措渠道,为村落的各项建设和管理提供资金保障。

4 实证研究

本文以乡土气息浓厚的河南新县毛铺村为例,对村落进行环境整治以及发展保护规划过程中,始终将乡村性保护与传承作为重要内容:弘扬村落历史文化与传统民俗文化、对乡土建筑进行更新改造、对乡土要素的再利用以及对乡土植物的保护利用,以增强村民对村落的认同感及村落自身特色的保留。

4.1村落概况

毛铺村位于河南省新县南部,大别山山脉中断山麓,村落依山傍水,翠山环伺,环境清幽古雅。建筑遗产丰富,具有典型的豫南风格特色,历史、文化、艺术价值极高。特别是楼上楼下居民点保存完好,生活气息浓厚,极具历史研究和文物保护价值。村中古民居始建于乾隆年间,完善于民国初年。村庄有房屋200多间,原貌保存度达80%以上[13]。整体构造为砖木结构,石条垒基,青石铺路,门楼高大,户户相通。2013年楼上楼下古村落被列入《中国传统村落名录》①楼上楼下和下文的上王塆都是毛铺行政村的一处居民点(自然村)。。

4.2基于乡村性继承的整治规划与设计

4.2.1规划理念

通过对毛铺古村落的调查研究,结合村庄现状及未来发展定位,以现状为基础,以问题为导向,不照搬,不迷信,因地制宜,科学求真的原则,遵循小尺度、亲和性以及经济性和可持续发展思想,规划提出“以历史文化为特色,以生态为本底,扶植传统特色产业,适度发展观光休闲旅游”的理念,并以“让历史存下来,环境美起来,经济活起来,村民留下来”为目标。

4.2.2乡村性提取

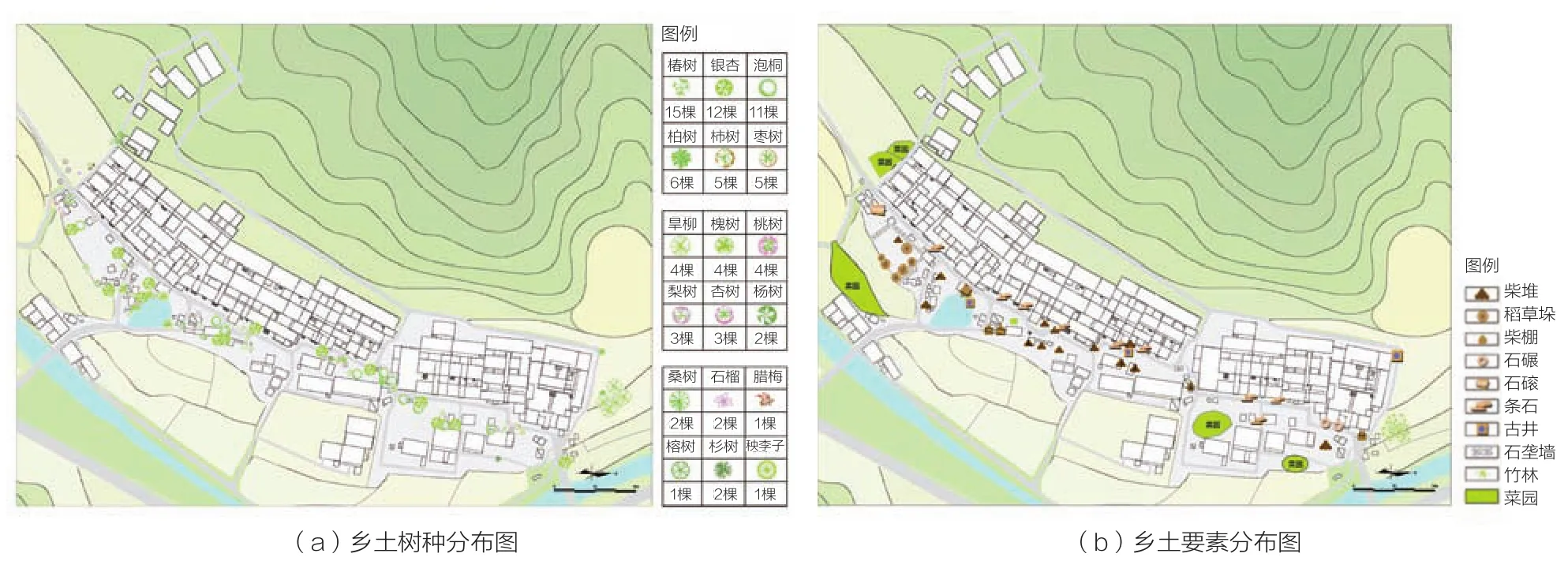

通过调研小组的实地踏勘,以及当地居民的参与帮助,调查挖掘村落的生态要素、文化要素、建筑要素及生产生活要素等构成村落特色历史文化的特征要素,进而注重对地方乡村性的把握(如农耕文化与农业景观特征、自然环境与人工环境关系特征、聚落与建筑特征等)[14]。经调研分析发现,村庄依山而建,自然环境优越,乡村生活氛围浓厚,整体风貌犹存,如图3所示;毛铺村主导产业为农业,村庄发展较为缓慢,乡土植物及乡土要素种类丰富,但分布较为杂乱,如图4所示;总体乡村性保留较好。

图3 毛铺村古民居俯瞰图 (来源:毛铺村村委会提供)

图4 乡土植物及乡土要素现状分布图(来源:项目组成员绘制)

4.2.3乡村性构成要素分析及再利用

将乡村性特征要素提取、记录之后,对其进行专业性分析,甄别可以保留的部分,需要改造的部分,以及需要清理的部分。主要从乡土建筑的更新改造、乡土要素再利用、村落环境及公共空间整治、村落历史文化弘扬再生4个部分进行。

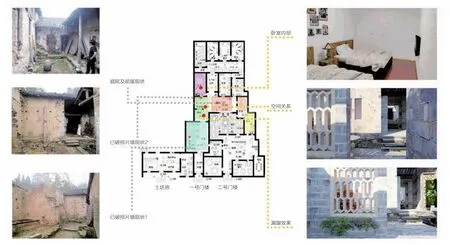

(1)乡土建筑的更新改造。乡土建筑是乡村性的重要体现,充分了解和认识乡村聚落建筑承载的人文历史,就地取材,因地制宜地结合建筑原有的结构形态进行有机更新和改造。毛铺上王塆居民点除了部分建筑损坏之外,整体风貌保存较好,因此在对其建筑进行改造时,保留乡村性浓厚的外貌及布局,选择木材、青砖、石材等当地经常使用的建筑材料,对其进行修复时,在公共空间的隔墙上镶嵌当地常用的狭长六角形漏窗,增加空间流动性,充分体现地域建筑文化。主要墙体保留原有的青砖或泥土材质,加以清洁、整饬,留住其乡土记忆。建筑内部结合村落旅游开发进行改造,提高舒适性,如图5所示。

(2)乡土性要素再利用。房前屋后散置的众多的乡土要素,是乡村居民生产生活的历史见证,对其保护再利用,既可留存住历史的记忆,又可使这些要素焕发出新的生机。

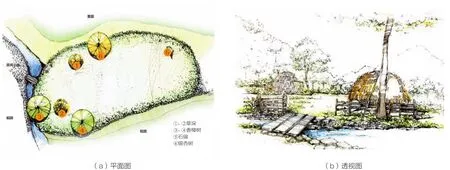

带有浓郁乡村性气息的条石凳、石磨石碾、古井、稻草垛等在村中随处可见。在对村落进行规划时,对这些乡土要素进行整合,使其物尽其用,打造出可供村民或游客休憩的景观节点。如图6所示,对村前池塘进行改造设计,清理杂草池塘内淤泥,角落散布种植荷花;黄土路面铺毛石条汀步,连接进入茶室的台阶和池塘的亲水平台;保留倭瓜棚架,棚架用茶树树干重新搭设,春夏秋分别种植时令的藤蔓菜,做观赏之用;古旱柳、桂花树下设木条凳,池塘边架设石条凳,供人垂钓,休憩之用;茶室系由牛栏改建而成,保留土墙、草顶的外观,赋予现代使用功能;拾取丢失的文化元素,如剪纸、布艺、装饰构件、家具细部和造园手法等。

图5 毛铺上王塆居民点改造设计(来源:项目组成员拍摄与绘制)

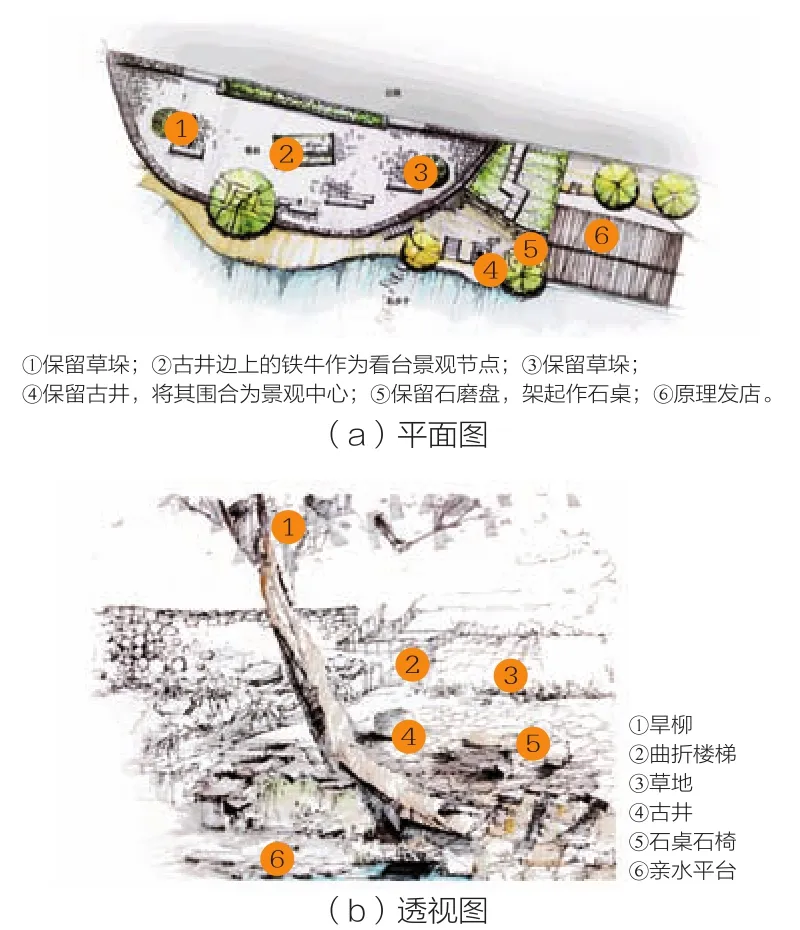

图6 上王湾池塘景观节点改造设计平面及透视图

(3)村落环境及公共空间整治。村外河边的井台,是村民盥洗交流的重要场所。毗连下沉式井台的新月型小广场是观看河对面地方戏的看台。改造古井节点时,在材料上尊重本土元素,利用当地碎石铺设,代替原有的黄土地面。增加无障碍的坡道,使垂直交通更加完善,空间更加有层次感。井台旁置石桌椅一处,便于村民纳凉休息。此外,将河边废弃的铁牛清理、涂刷防锈漆,置于新月型看台中间,作为休闲小广场上的“现代雕塑”,是乡土与现代气息的结合(图7)。

图7 看台及古井改造平面及透视图(来源:项目组成员绘制)

保留村前的椭圆形稻场,农忙时继续发挥晾晒、加工农作物的功能,农闲时,可以作为游客观看田园风光的“据点”。适当清理场地中的杂草,整理草垛,保留石磙和周边原有香椿树、银杏树,改造边缘水圳上的小桥,营造浓郁的田园风光(图8)。

图8 稻场整治平面及透视图(来源:项目组成员绘制)

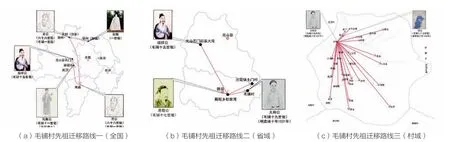

(4)村落历史文化与传统民俗文化的弘扬再生。村落文化是村落的灵魂所在,是村落漫长发展史的积淀。毛铺古村落有厚重的历史,族谱有厚厚10卷,已修订4次。族谱全面记载了先祖的迁移创业史,且有丰富的族规祖训、名人轶事、匠作技艺等,应该很好地继承和发扬(图9)。此外,毛铺古村落的地灯戏、皮影戏十分精彩,应该保护传统艺人,定期组织表演,丰富群众娱乐生活,增加村民感情联系。

图9 村落历代迁移图(来源:项目组成员拍摄与绘制)

5 结束语

古村落是农耕文明的精髓,蕴藏着丰富的历史文化信息与自然生态景观资源,是中华传统文化的重要载体。其独特的建筑造型、充满着生活气息的乡土要素与公共空间、乡村植物景观和田园风光是乡村性的显著特征,然而随着快速城镇化以及村落旅游的快速发展,使得村落的乡村性遭受到了巨大的破坏。如何在古村落发展的基础上继承村落的乡村性,是对村落进行规划时要解决的重要问题。规划者只有合理拓展乡村聚落的空间结构、增加适度的功能性乡土景观元素、保留乡村性的原汁原味,才能不断唤起城市人渴望回归的愿望,并确保古村落的有机发展。

(致谢:对参与调研及规划编制的课题组成员常江、张潇老师和宋鹏娟、杨思、马涛、曹琳、刘钊、黄海昌、陈龙等同学表示由衷的感谢。)

[1]王小会.浅析乡村旅游的乡村性[J].现代经济:现代物业下旬刊,2009(2):123-12.

[2]龙花楼,张杏娜.新世纪以来乡村地理学国际研究进展及启示[J].经济地理,2012,32(8):1- 8.

[3]CLOKE P. An index of rurality for England and Wales[J].Regional Studies,1977,11:31- 46.

[4]WOODS M.Rural geography:processes, responses and experiences in rural restructuring[M]. London:Sage,2005.

[5]李红波,张小林.乡村性研究综述与展望[J].人文地理,2015,30(1):16-20,142.

[6]张小林.乡村概念辨析[J].地理学报,1998,53(4):365-371.

[7]冯淑华,沙润.乡村旅游的乡村性测评模型:以江西婺源为例[J].地理研究,2007,26(3):616- 624.

[8]张荣天,张小林,李传武.基于县域尺度的江苏省乡村性空间格局演变及其机理研究[J].人文地理,2013,28( 2):91-97.

[9]何景明,李立华.关于“乡村旅游”概念的探讨[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2002(5):125-128.

[10]刘沛林,于海波.旅游开发中的古村落乡村性传承评价:以北京市门头沟区爨底下村为例[J].地理科学,2012,11:1304-1310.

[11]林祖锐,常江,刘婕,等. 旅游发展影响下传统村落的整合与重构:以河北省邢台县英谈传统村落为例[J]. 现代城市研究,2015(6):32- 38.

[12]雷振东,刘加平.整合与重构陕西关中乡村聚落转型研究[J].时代建筑,2007(4):22- 27.

[13]林祖锐,刘钊.没落的辉煌:河南省新县毛铺古村落调研手记[J].中外建筑,2013(7):31- 34.

[14]邵甬,阿兰·马利诺斯.法国“建筑、城市和景观遗产保护区”的特征与保护方法:兼论对中国历史文化名镇名村保护的借鉴[J].国际城市规划,2011(5):78-84.

Study on the Rehabilitation Planning and Design of the Ancient Village on Account of Rurality Inheritance——A Case Study of Maopu Village, Xinxian County, Henan Province

LIN Zurui, LIU Jie, LI Nannan, WANG Hanmo

(China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China)

First, the connotation and system of the rurality is explained, then combined with the reasons for erosion of rurality in the process of modernization, the strategy framework of rurality protection is put forward in the ancient village. Finally, based on the instance, the principle of rurality inheritance, rurality extraction methods and the suitable technology that should be followed are carefully discussed in the rehabilitation planning and design to promote regenerating a harmonious environment and a sustainable development.

rurality; ancient village; rehabilitation planning and design

TU982.29

A

林祖锐(1973-),男,中国矿业大学力建学院副教授,博士,主要研究方向为乡土遗产保护与乡村聚落更新。E- mail:linzr@cumt.edu.cn.

2014年国家级大学生创新训练计划项目(201410290007)