陕西宁陕方言的混合特征

周 政

(安康学院 文学与传媒学院;陕南民间文化研究中心,陕西 安康 725000)

陕西宁陕方言的混合特征

周政

(安康学院 文学与传媒学院;陕南民间文化研究中心,陕西 安康725000)

陕西宁陕县存在着复杂的方言现象,方言之间不但有明显的差异,仅西南官话而言,其内部也存在着较明显的语音差异。本文运用比较的方法,探讨了宁陕方言的内部差异,并分析了其混合特征。

宁陕方言;语音差异;混合特征

宁陕县位于陕西南部、秦岭中段南麓,地处安康市北部,总面积3678平方公里,人口7.0435万①本人口数依据2010年第六次人口普查。。清乾隆四十八年(1783),曾设五郎厅于老城,嘉庆五年(1800),清廷以“镇守五郎关口,确保陕西安宁”,亦改为宁陕厅。民国二年(1913)改为宁陕县,1936年县城迁至关口。

宁陕县周边的语言环境是,县北部的关中是中原官话区,讲关中话;东部的商洛市镇安、柞水两县是江淮官话区;西部汉中市佛坪县以及南部的汉滨区、石泉县是西南官话区。

笔者2010年至2015年先后5次深入县内各乡镇进行实地调查,调查结果是:按古入声字的今读标准,以关口(城关)、四亩地方言为代表的包括城关镇、汤坪、筒车湾、梅子乡、新场、皇冠、江口(回民方言除外)、旬阳坝以及东南部的龙王、太山、铁炉、新矿、新建等乡镇为西南官话;以东北部的小川方言为代表的包括金川、丰富、广货街等乡镇为江淮官话;以江口街回民方言为代表的包括穿插于江镇、江河、沙坪、冷水沟、新铺、高桥等村镇内为中原官话。调查结果虽是这样,但如我们将它同周边的同类方言进行比较,就不难发现,因方言之间的接触,使得这里的方言具有明显的混合特征。下面是我们的考察与分析。

一、宁陕方言的内部差异

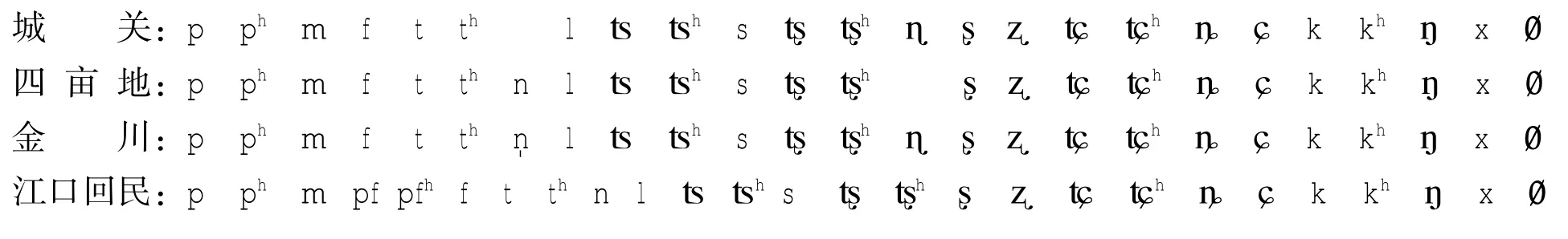

(一)声母差异

西南官话城关片声母24个,四亩地小片24个;江淮官话金川小片25个;江口回民小片26个。如:

比较上述4片方言声母,城关与金川两片,除金川存在自成音节的n以外其余都完全一致,并且读“女”都用舌尖后翘舌硬腭浊鼻音声母;四亩地片没有声母,但却存在着舌尖前浊鼻音声母n;江口回民方言片除存在舌尖前浊鼻音声母n以外还残存着齿唇音声母pf和pfh。其差异还如:

2.泥母洪音字四亩地、江口两片读舌尖前鼻音n,城关、金川两片(金川除“女”单念读■外)均读舌尖前边音l。如:

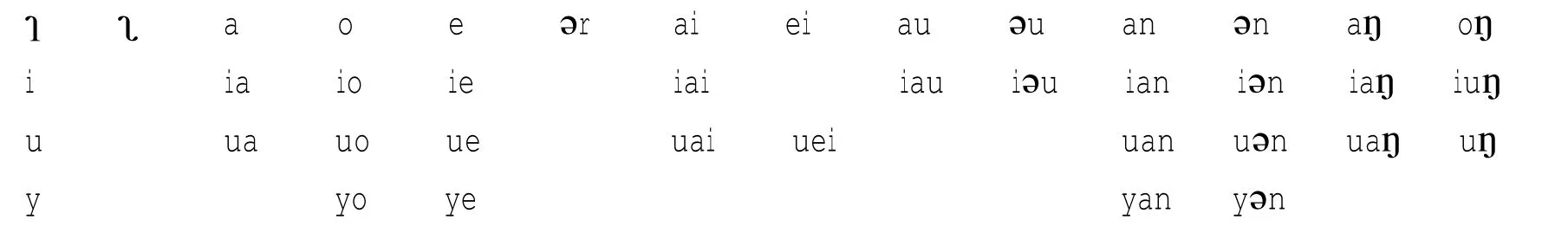

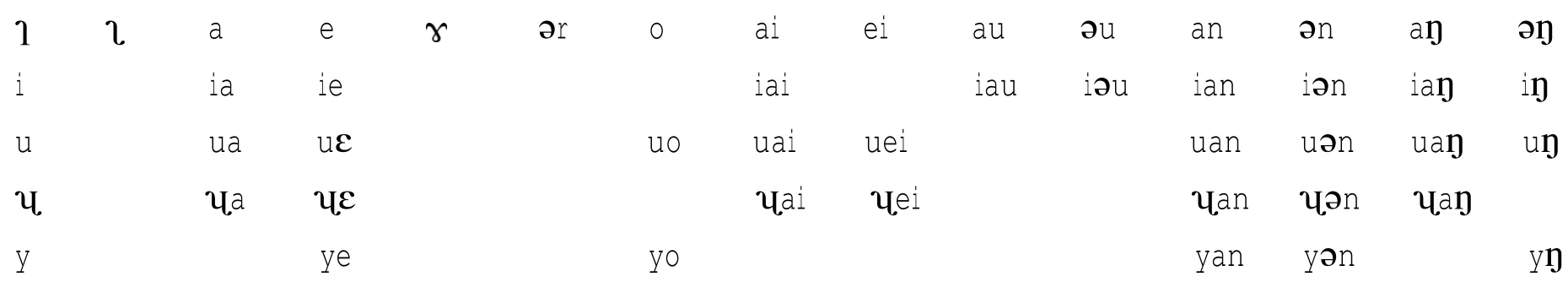

(二)韵母差异

城关片韵母43个韵母(不包括儿化韵)

四亩地片韵母40个韵母(不包括儿化韵)

金川片韵母43个(不包括儿化韵)

江口回民话韵母49个(不包括儿化韵)

上述4片方言,城关、四亩地属西南官话,其中四亩地片有撮口呼y类韵母,而城关片韵母系统却与江淮官话的金川片一致,没有撮口呼y类韵母,而有一套合变呼类韵母;江口回民方言片是既有撮口呼y类韵母,并且还有合变呼类韵母。下面是差异的表现类别:

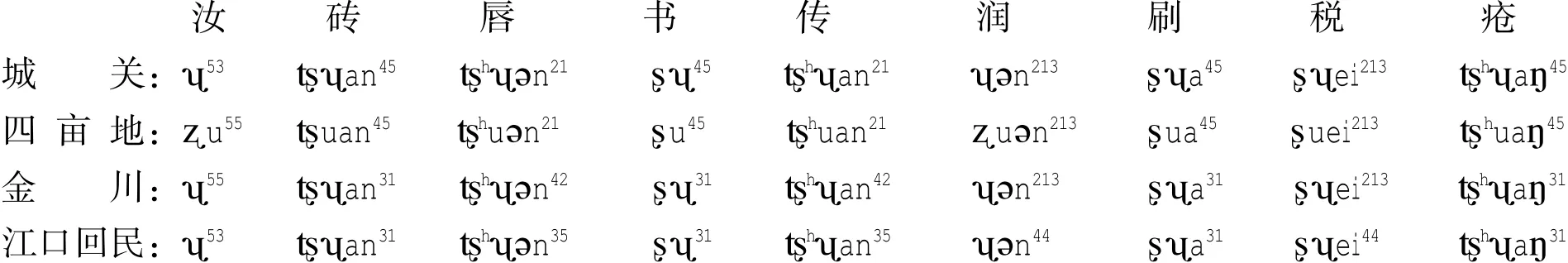

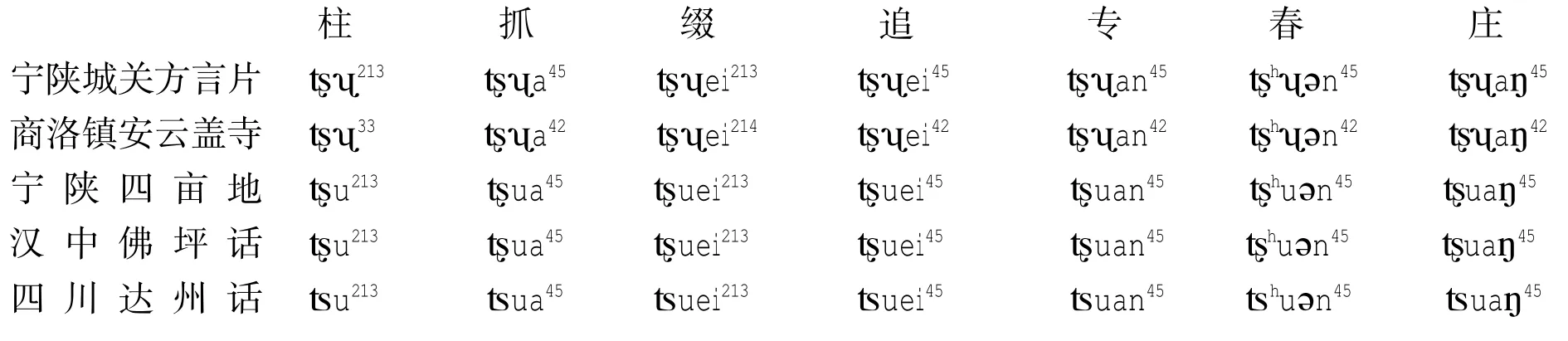

1.知系合口(包括少数开口如“惹假开三抓效开三庄宕开三双江开二等”),金川、城关、江口回民方言片读合变呼类韵母,四亩地读合口呼u类韵母。如:

2.见系三四等合口字(蟹“锐”字及止摄字除外)、通合三入声(屋烛韵)见系字见组,金川、城关片读合变呼类韵母,四亩地、江口回民方言读撮口呼y类韵母。如:

3.古合口精组三等字(通摄除外)金川、城关读开口呼或合变呼,四亩地、江口回民方言读撮口呼。如:

4.蟹摄合口一三等与止摄合口三等端系字韵母,金川、城关读开口呼,四亩地、江口回民方言读合口呼。如:

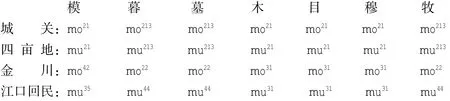

5.遇摄合口一等与通摄合口三等入明母字,金川、城关读开口呼o,四亩地、江口回民方言读合口呼u。如:

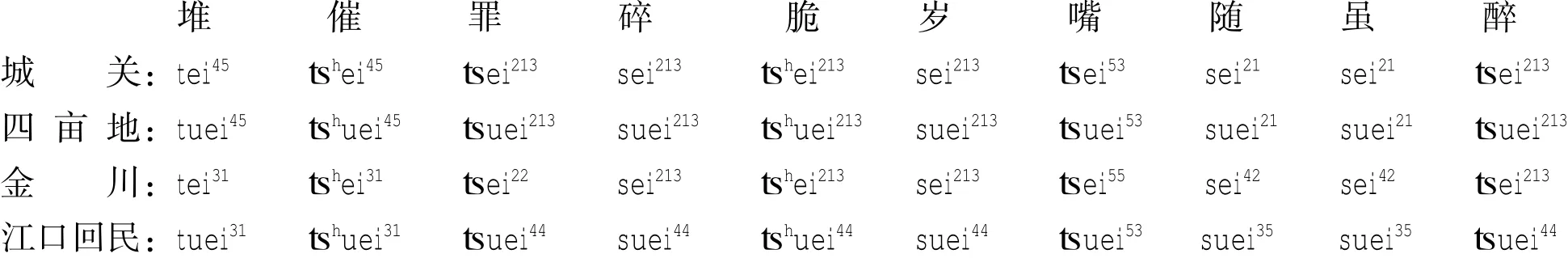

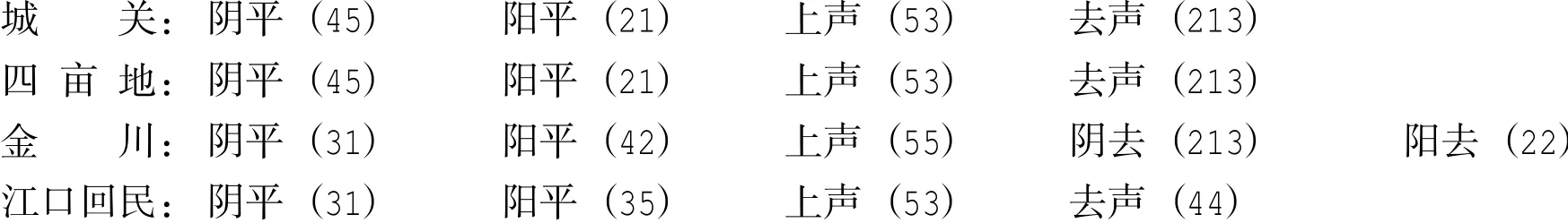

(三)声调差异

1.调类。城关、四亩地、江口回民方言片4个声调,金川方言片5个声调,调值各有不同,其中金川方言分阴去和阳去。调值的读法区别是:阴平,城关和四亩地片读中升调,金川、江口回民片读低降调;阳平,城关和四亩地片读低降调,金川读中降调,江口回民片读中升调;上声,城关、四亩地、江口回民片读高降调,金川片读高平调;去声,城关、四亩地片读低降升,江口回民片读半高平调,金川片阴去读低降升,阳去读低平调。如:

2.入声今读。城关、四亩地片古入声字不论清浊大部归阳平;江口回民片古入声字的清声母和次浊声母归阴平,全浊声母归阳平;金川片古入声字的清声母和次浊声母归阴平,全浊声母归阳去。如表:

代表点 入声今读清 次浊 全浊城关、四亩地 阳平江口回民 阴平 阳平金川 阴平 阳去

二、宁陕方言的混合特征

经上述比较,如果我们将宁陕各片方言与东边的镇安、柞水方言、西边的汉中佛坪方言以及北边的关中方言进行比较,很容易看出除金川方言至今仍和东边的镇安、柞水方言一致以外,主体的城关片方言和西部的四亩地方言主要表现为西南官话与江淮官话的混合,只是混合的程度有别;江口回民方言则主要表现为中原官话与江淮官话的混合。下面分别讨论它们的混合特征。

(一)城关、四亩地方言片的混合特征

笔者为探寻安康方言与周边方言之间的关系,曾先后调查了汉中各县方言以及四川达州方言。这里为说明宁陕方言中的混合关系,我们同时将其与安康相邻的属于西南官话的汉中佛坪话、四川达州话以及属于江淮官话的商洛云盖寺话进行比较。

1.声母的混合

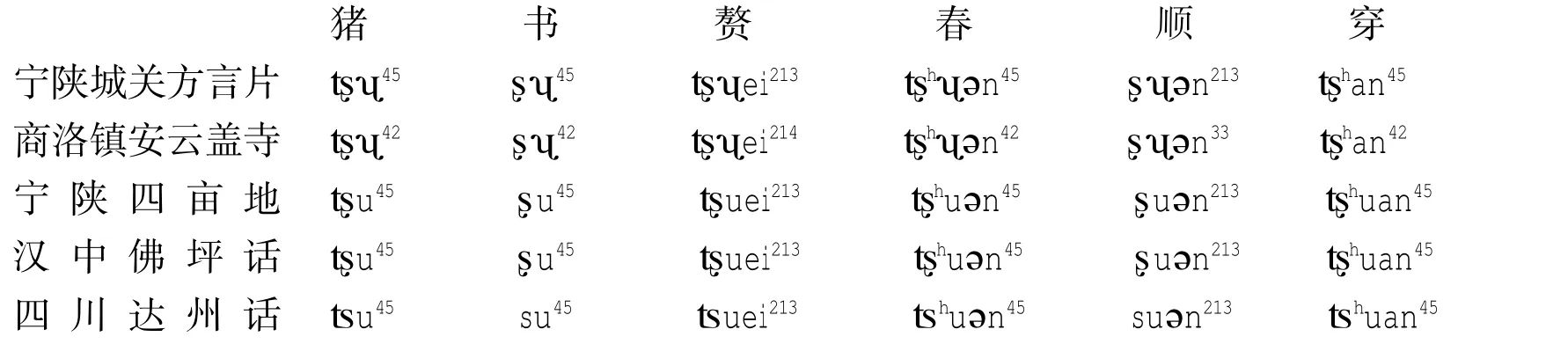

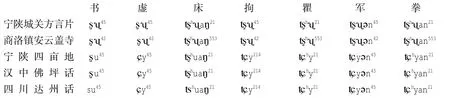

(1)知莊章组开口二等字的声母比较。如:

(2)知章组合口三等字的声母比较。如:

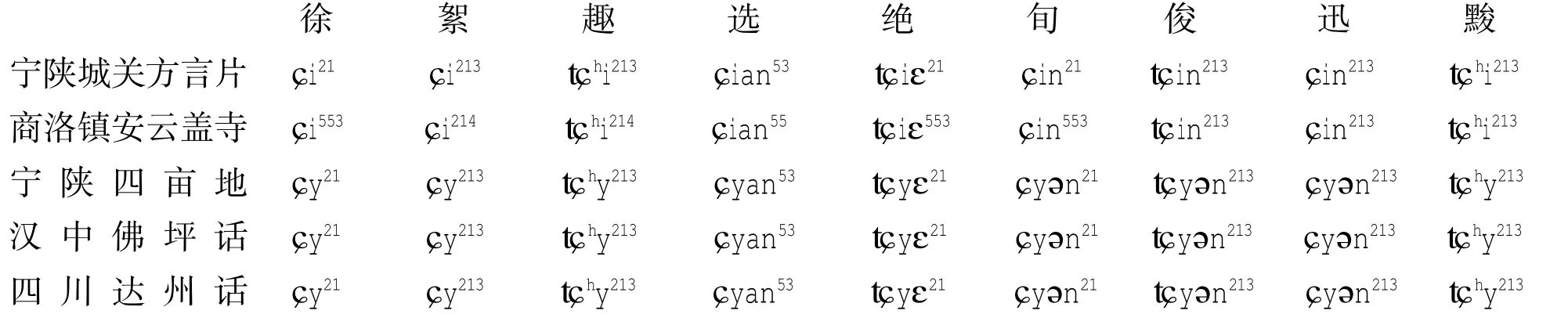

(3)见晓组合口三四等字的声母比较。如:

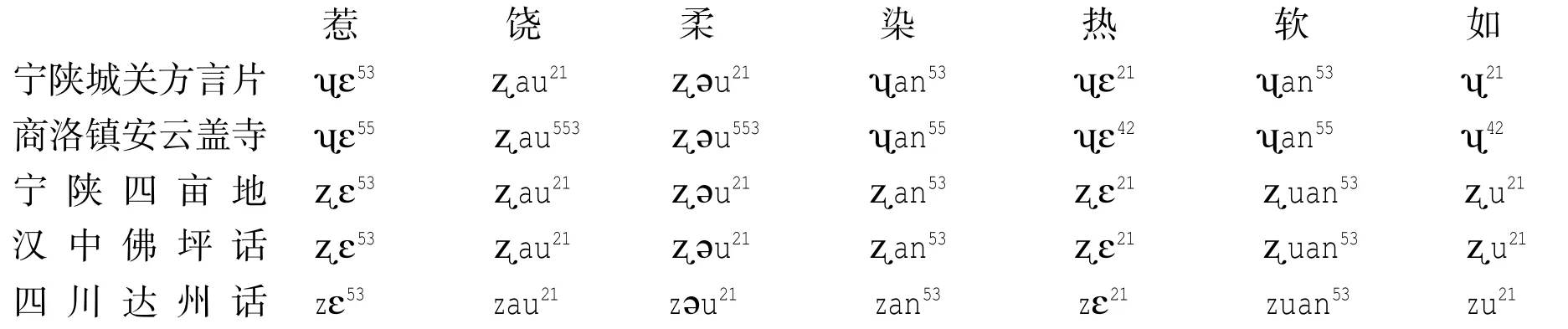

(4)假、效、流、咸、山等摄的日母字的声母比较。如:

(5)泥母字“女”,宁陕城关方言片读⊂,声母读翘舌硬腭浊鼻音,商洛镇安读翘舌硬腭浊鼻音,汉中佛坪读⊂ny。

2.韵母的混合

(1)知系合口三等字(遇合三庄除外)、宕开三庄组、遇、山、臻见系合口三等字的韵母比较。如:

(2)遇、山、臻摄合口精组三等字的韵母比较。如:

(3)遇合一暮、流开一厚、通合一三(入)明母字的韵母比较。如:

(4)果摄、山入、宕入、江入帮、端、知、见组字的韵母比较。如:

(5)蟹摄合口一三等与止摄合口三等端系字的韵母比较。如:

3.声调的混合

宁陕城关方言的声调上节已有说明,无论是调类、调值,还是古入声的今读都完全与相邻的佛坪方言相同。如:

归纳以上比较,有四点是很明显的。第一,宁陕四亩地方言与相邻的汉中佛坪方言无论是声母、韵母还是声调都完全相同;宁陕城关方言与相邻的商洛云盖寺方言,除声调以外,声母和韵母完全相同。第二,将宁陕城关方言的声母和韵母与相邻的商洛方言相比,可以断定宁陕城关方言片的底层方言当是江淮官话,不然城关方言的声、韵特征何以与东边相邻的商洛镇安方言完全一致。第三,宁陕城关方言和四亩地方言尽管声母和韵母有所不同,但声调却是一致的,说明西南官话的声调影响相对于江淮官话来说占据着绝对优势,尽管西南官话未能改变该片的声母和韵母,但声调的改变却是完完全全的。第四,江淮官话的影响主要来自于清代的湖广移民,其影响自东南向西北逐渐减弱,西南官话的影响主要来自于西部和南部的四川移民,汉中的佛坪和宁陕的四亩地完全可看作是东西两种方言的对等接触地带。

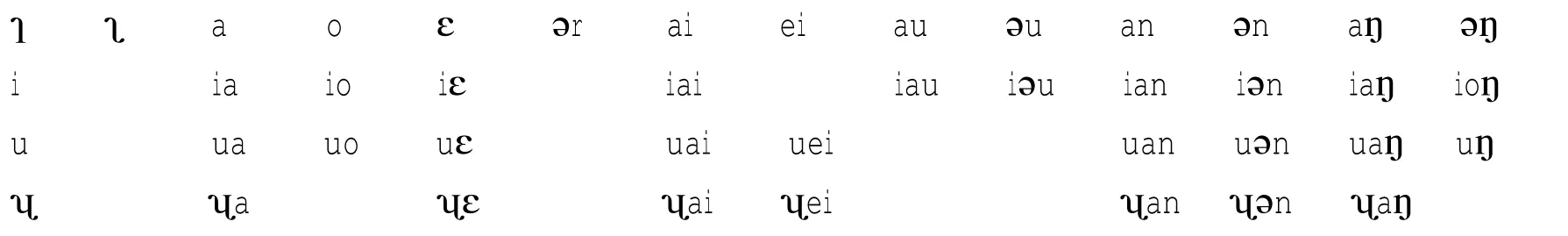

(二)江口回民方言片的混合特征

为说明它的混合关系,我们同时将其与宁陕相邻的属于中原官话的西安方言和与之相处的宁陕城关片方言进行比较。

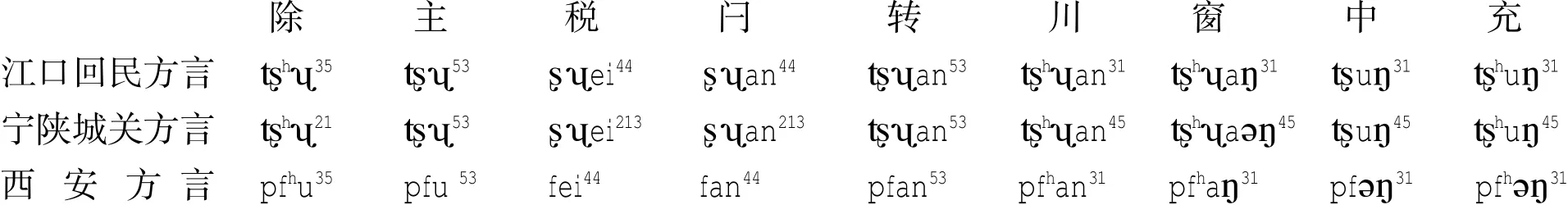

1.声母的混合,发生变化的只有中古知系合口三等字(除止摄合口三等字)以及山摄知系合口二等字、江摄开口二等字、宕摄开口三等字一项。如:

2.韵母的混合

(1)中古遇蟹(知章组)、山臻合口三等知系字、山合二庄组、宕开三庄组、江开二知庄组以及日母字的韵母比较。如:

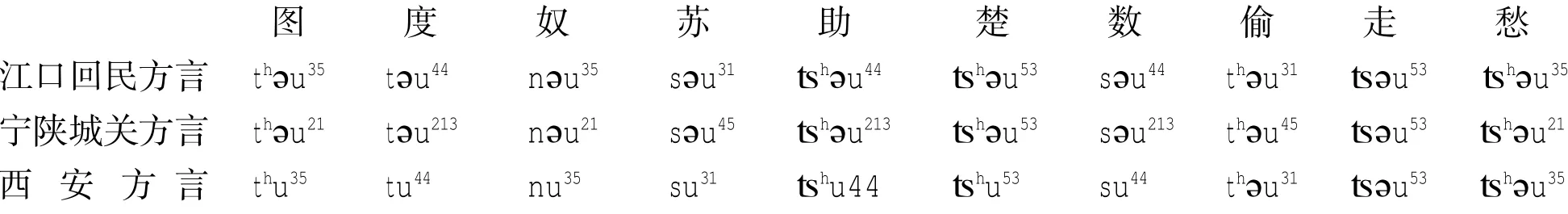

(2)遇摄端系模、姥、暮韵及荘组鱼虞韵字与流摄的侯、厚、候韵、庄组的尤、有、宥韵合流,读[əu],其中荘组鱼、虞、尤、有、宥韵字声母又跟精组合为舌尖前音,读[t]等。如:

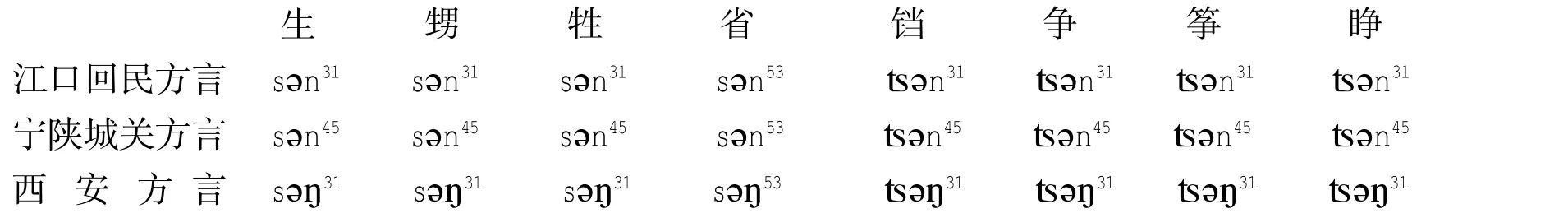

(3)梗摄开口三等庄组字韵母由收ŋ尾变读为收n尾。如:

以上可看出,江口回民话自关中被带到宁陕的江口后,经与周围的宁陕城关方言的接触,变化随之不可避免。从变化的结果看,主要有三处,其中又以中古遇蟹知章组字、山臻合口三等知系字、山合二庄组、宕开三庄组、江开二知庄组字的变化为最主要,声母与韵母的变化同步,韵母变读为类韵,声母也随之变读为等。

三、宁陕方言混合特征形成的社会原因

对于宁陕的人口源流,《宁陕县志》 (1992)是这样记述的:“宋、元之前,宁陕林深菁密,地旷人稀,未被大规模开发,素有‘南山老林’之称。元朝至正年间(1341-1368),饥民群起,直到元朝结束也没有平定下来。明王朝初年将农民起义镇压以后,这一地方‘空其地,禁流民不得入’。正统年间(1436-1449),饥民徙入不可禁。至成化十三年(1477),‘相度形势,置府县,双抚流民’”。

对此,道光《宁陕厅志》 (卷二·户口)的记载是:“本朝定鼎初,山林未开,人烟稀疏,户口零落。乾隆四十八年(1783),厅治草创。嘉庆年间,又相寻以兵燹,流离失所者不可胜道。道光八年,清编册籍,详审多寡,共得户二万三千有奇,口一十一万五千有奇,休食生息,渐以滋盛焉。”“全厅人中楚蜀人占十之五六,江西、湖南、两广、山西、河南人十之二三,土著者十之一二。”

我们认为,《宁陕县志》 (1992)的记述是将明朝初期爆发在汉水中游地区的荆襄流民潮附着到自己的头上了,道光《宁陕厅志》的记述也仅仅是一个大概的估计,除说明宁陕人口绝大部分是来自外地以外,也没有说清楚人口到底源自何地,所以都是不能作为凭据的。因为依据我们所获得的语音资料,再对照上述的记载,之间没有一点必然的关系。所以依据各方资料,宁陕的人口源流并非上文所记,而应该主要来自以下三个方面:

第一,宁陕地处深山,人口主要来自清代的湖广移民。对此,据鲁西奇考证,整个安康明朝后期有人口 6.9693万,到清代嘉庆末才上升为12.14239万,可见明代对于地处深山老林的宁陕来说,人口是极其稀少的,所以这时的人口它决定不了宁陕方言的走向。因为对于人口本来稀少的安康来说,明代的少量流民仅安康的河谷盆地就可提供足够的生存空间,根本不可能直至深入到地处深山腹地的宁陕。对于这一点,笔者曾考察过宁陕东边属于江淮官话的金川和丰富两镇以及紧靠宁陕的商洛镇安、柞水两县,其人口绝大部分来自清时的湖广移民而不是明代的荆襄流民,它们至今仍较好的保留着江淮官话的语音特点。

第二,北漂而来的四川移民。对此,我们以西南官话,即南部的成渝方言在汉中、安康的延伸状况就可看得清清楚楚,比如自四川到汉中的镇巴,再到汉中北部的西乡、佛坪以及安康的宁陕,明显表现出成渝方言的延伸与影响是自南而北逐渐减弱的。

第三,江口的回民主要来自清代同治年间的回民起义。对此,笔者曾有过专门的考察和讨论。处于秦岭深处的宁陕江口之所以还居住着不少的回民,大都是为躲避左宗棠官军的追杀而从关中逃入秦岭的,正因为接受了周围带有明显江淮官话特征的西南官话的影响,才使得江口的回民方言具有较多江淮官话的语言特征。

总之,宁陕方言所表现出来的江淮官话与西南官话、江淮官话与中原官话的混合特征,都是因为宁陕移民源流的不同而形成的。换句话说,如果宁陕没有这种不同方向的外来移民,那么宁陕方言也不可能表现出西南官话的影响是自西而东,江淮官话的影响是自东南而西北逐渐减弱的态势来。

四、结语

从语音接触的变化规律看,声调是最具漂移性的,这是宁陕城关片方言江淮官话的声母和韵母特征未动而声调却变得近于成渝方言的最主要的原因。当然方言的变化是复杂的,它不但与周围的语言环境有关,同时与人口的源流、与讲该方言的人口密度也有关。比如,江口回民方言,居住在宁陕西南官话(即城关方言片)之间,改变的只是部分声母和韵母的读音,声调仍坚守着关中西安话的语音特征,就说明它与人口的源流,与讲该方言的人口密度都有着直接的关系。

[1]宁陕厅志[M].刻本.道光九年.

[2]石泉县志[M].刻本.道光二十九年.

[3]宁陕县地方志编纂委员会.宁陕县志[M].西安:陕西人民出版社,1992.

[4]鲁西奇.区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案考察[M].南宁:广西人民出版社,2000.

[5]孙立新.西安方言研究[M].西安:西安出版社,2007.

[6]孟万春.商洛方言语音研究[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[7]张德新.石泉城关方言同音字汇研究[J].安康学院学报,2009(1):9-15;28.

[8]周政.陕西宁陕县江口回民方言的混合特征——兼谈与商洛镇安城关回民话的比较[J].安康学院学报,2013 (4):1-5;19.

【责任编校周政】

H17

A

1674-0092(2016)04-0001-07

10.16858/j.issn.1674-0092.2016.04.001

2016-04-28

国家社会科学基金项目“方言接触下的陕南方言词汇研究”(16BYY039)

周政,男,陕西平利人,安康学院文学与传媒学院教授,主要从事汉语方言研究。