贵州贞丰红岩尾饰人物岩画与青海“舞蹈纹彩陶盆”的人物比较研究

牟孝梅,杨 萍,张丽娜

(遵义师范学院 美术学院,贵州 遵义 563002)

贵州贞丰红岩尾饰人物岩画与青海“舞蹈纹彩陶盆”的人物比较研究

牟孝梅,杨萍,张丽娜

(遵义师范学院 美术学院,贵州 遵义563002)

贵州贞丰红岩岩画中有13个造型趋同的尾饰人物图像,人物图像呈牵手舞蹈状,此类型人物在中国西南涂绘岩画系统中,迄今只在贞丰红岩一个岩画点发现。牵手尾饰舞蹈人物图像样式,在中国西北青海和甘肃省的中国新时期时代马家窑文化遗址中的彩陶盆中有相同的人物表现样式。中国西南和西北的古代造型艺术中有同样的人物图式绘制在不同的载体上,这个现象为当今研究古代民族美术、民族文化、民族迁徙的重要资料。为研究两地民族艺术提供一个新的视角,就两地在不同载体上绘制的尾饰人物进行比较分析,梳理两地相同艺术图像的渊源和变迁。

贵州贞丰红岩岩画;尾饰人物图像;舞蹈纹彩陶盆

本文引用格式:牟孝梅,杨萍,张丽娜.贵州贞丰红岩尾饰人物岩画与青海“舞蹈纹彩陶盆”的人物比较研究[J].重庆与世界,2016(7):6-12.

一、概述

贵州贞丰红岩岩画*红岩岩画的名称是笔者结合调查和国际岩画通用的命名方式确定的。是21世纪初(2011年5月)贵州省文物部门、新闻媒体公布发现的一处大的岩画点*中国广播网,http://www.ce.cn/xwzx/kj/201105/19/t20110519_22429698.shtml,2011年05月19日 13:58。新华网,http://news.xinhuanet.com/world/2011-05/21/c_121442346.htm,2011年05月21日。中国新闻网,http://www.chinanews.com/shipin/cnstv/2012/10-31/news117391.shtml,发布时间2012年10月31日 16:06。。岩画点的图像内容丰富,数量最多的是动物,其次是手印。人物数量虽不及动物和手印,其人物具有显著的地域民族特征。人物的艺术表现手法丰富,既有原始艺术的拙朴之韵,又有中国传统线条艺术的装饰之美,红岩岩画不同形态的人物演绎了中国线条艺术的发展路程。特别是红岩岩画中绘制的三组牵手尾饰人物的艺术样式,到目前为止在中国西南涂绘岩画中只在贞丰红岩发现。

笔者田野调查和查阅史籍及比较岩画图像后发现,红岩岩画中出现的牵手尾饰人物的图像样式与西南古代四大族系中的氐羌关系密切,氐羌即现今居住在西南几省彝族的先民。而彝族先民氐羌则是从中国西北迁徙而来的古代羌人。红岩岩画中的尾饰人物与西北地区的青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”中的人物出奇相似,如出一辙,两者一南一北在不同的载体中绘出了相同人物图像样式。这个现象不是巧合,而是有着相同文化血缘关联族群的文化表达方式。追溯西南古代氐羌的族源,是源于中国西北地区的古代羌人。通过史籍的记载,氐羌是西南古代四大族系之一,春秋战国始彝族先民已经开始迁徙到中国西南,方国瑜先生根据史籍推断古代羌人迁徙至西南的地域和年代,推测彝族先民古代羌人最早住在邛都和滇池地区,迁徙到西南的年代至少在公元前5、4世纪以前[1]18。从方先生的分析可知,春秋到战国(公元前5、4世纪)羌人自西北地区南下至邛都和滇池。余宏模先生根据古彝文记载推断,先秦时期的僰候国、古滇王国、古卢夷国、古蜀国的彝族先民都有在今贵州高原活动的蛛丝马迹[2]。彝文文献记载:“六祖”后裔的糯、恒、布、默四部都曾在贵州高原活动过,布、默两部在贵州开基创业,长期统治当地直至明清之际改土归流。布部一支在糯奎博时迁往黔西南境,在璞吐珠液(今北盘江流域),征服当地濮人[2]。《贵州通史》记载,布、默部迁入贵州黔西北并征服当地濮人的过程是在秦汉时期[3]192-193。秦汉时的贵州高原,彝族先民以武僰支系的夜郎国为代表,崛起兴衰于历史舞台[2]。从以上的史籍和当今学者的研究中可知,战国时期的夜郎国北盘江流域的居民中已经包含古代羌人了。秦汉时期彝族先民开始进入贵州,红岩岩画所在的贞丰县境秦汉时属于夜郎国,夜郎国包含了西南古代氐羌族系的活动范围。可见,中国西北的古代羌人和西南的古代氐羌族系是同源同根的族系,其文化根源无疑是一脉相承的,在文化表达上必然有相同的内在、外在的方式。正可验证牵手尾饰人物出现在一南一北的青海彩陶和贵州岩画中,两者绘制图像的载体虽然不同,图像样式却显示出同源民族文化传承的关联。由此,可以更明确地推断贞丰红岩岩画中的尾饰人物的创作民族为西北迁徙到西南的古代氐羌族系,中国古代羌人在迁徙至西南之前已经创作出与红岩岩画尾饰人物样式一致的图像,即在青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”中的尾饰人物图像,生活在贵州的其他少数民族未见有与带尾饰人样式的图像艺术。以下笔者就两地在不同载体上绘制的尾饰人物进行比较分析,以期梳理出两地相同艺术图像的渊源和变迁,同时希望能够为研究两地民族艺术提供一个新的视角。

二、贞丰红岩岩画中尾饰人物特色

贞丰红岩岩画位于贵州省黔西南州贞丰县沙坪镇石柱村*石柱村为该村最原始的村名,后来因为“贵州锦丰矿业有限责任公司”驻在此开发金矿而改名“金山村”,笔者访谈村民时了解到村民对“石柱村”这个名称有很深的感情,故而笔者尊重村民意愿在文中仍采用“石柱村”的名称。,与红岩相邻的册亨县、安龙县也发现有岩画点,并且相邻的3个县境内的岩画点相距不远,这个现象可以说明这个区域是古代先民集中的聚居区。

(一) 尾饰人物在红岩岩画的分布情况

红岩岩壁上的岩画以线造型为主,原始拙朴的人物、动物造型艺术,以及娴熟运用流畅线条的人物图像在此都能找见。先民在山崖上再现了中国线条艺术的演变史,这个现象是贞丰红岩岩画的独特之处。笔者根据贞丰红岩岩画的分布、图像内容、造型手法、色彩特色,叠压关系、人物服饰特征把红岩岩画点岩壁上的岩画分为22幅(图1中的黑色圆点)[4]32-33,岩壁前的石堆上的岩画分为4幅(图1中的白色圆点)。

图1 贵州贞丰红岩岩画整体分布图及尾饰人物GZ红岩Y12、Y13、Y14位置图

贞丰红岩岩画的人物有3种类型,尾饰人数量最多,分布在岩壁的中间地段的3幅岩画中,笔者在将其命名为GZ红岩Y12、Y13、Y14(图2、图3、图4),3幅岩画中共有13个造型趋同的尾饰人,每一幅画中的人物都有伴生图像。笔者根据贞丰红岩岩画中此类人物的造型特征而用“尾饰人”的名称,源于该类型人物的形态皆为双臂、双腿呈八字形的张开的舞蹈状,两臂相连,在两腿中间有一条长尾饰的相同样式。

(二) 贞丰红岩尾饰人物及伴生图像的造型

GZ红岩Y12(图2)、Y13(图3)、Y14(图4)三幅岩画中的人物均为联手舞蹈状,两腿之间戴着一条似尾饰的条状物,造型手法简单,具有原始艺术的拙朴之感。由于图像年久,部分图像脱落模糊,三幅岩画中人物后方至今还能辨识出部分隐约的长线条及似大型动物的图像,其中Y12人物的后方现今还能清晰的显示出一只头上长角、四肢粗壮、身体方硕的动物图像,动物和人物的前方绘有长粗弧线。Y13的后方有大量的长曲线条,由于颜色部分脱落,只剩下多条粗长曲线条组成的似长圆形、方圆形的图形。Y14中人物的后方是长弧线条,人物的身体上横着一条长弧线,人物前方还有不同长度的长弧线。三幅岩画中的尾饰人物皆比身边的动物和长线条至少小约3~5倍。

画幅中的人物和伴生图像显示,3幅画面中的尾饰人,有相近的造型手法和用色特点。造型手法共同特色均为简易线条勾勒躯干、四肢和尾饰,无人物五官、手脚的细节描绘,人物的头部、躯干至拖到两脚之后的尾饰用一条直线绘出,尾饰都朝向下方。两臂伸开呈45度,人物之间手牵手,两腿为展开的走步形态,伸开的角度和手臂相同。人物不大,高度约7~12 cm,现存的人物图像身后都有着或长或短的线条痕迹,现今图像保存较完整的Y12显示两个人物后方是一只长着角的动物。Y14中还能清晰的辨认出人物的身体和前方画出的几条长弧线,弧线流畅大气。根据人物造型规律和伴生图像可初步推断,现今遗留在尾饰人物身边斑驳的长线条部分应该是先人描绘的大型动物,部分弧线可能表示当时先民绘画流行的图像样式。可见,3幅描绘尾饰人岩画的创作目的接近,应与当时先民狩猎之前或狩猎动物之后所作的系列活动相关。

(三) 贞丰红岩尾饰人物的用色

贞丰红岩岩画的色彩相比西南几省的红色涂绘岩画更为丰富。西南涂绘岩画的色彩主色是红色系,但是贞丰红岩岩画的色彩呈现出以红色为主色,红色中又有红色邻近色、类似色等混合复色的深浅不一、纯度不同的变化,其中包含橘红色、紫红色等色彩倾向。除了深浅不一、明度、纯度不同的红色调子的岩画,红岩岩画中还使用了紫色、黄色、黑色及其复合色彩,因此红岩岩画的色彩在西南红色涂绘岩画系统中呈现出更为多样化的特色。笔者在贞丰红岩岩画田野调查中,对色彩专门进行了详细的对比研究,现场采用国际上通用颜色编码的德国劳尔色卡,对岩画的色彩、岩石的色彩进行了对比、记录。以下即为笔者现场对比记录和后期分析的Y12、Y13、Y14三幅岩画的色彩。色彩名称采用德国劳尔色卡编码。

Y12尾饰人底色是4006交通紫,底色上层是4007紫红蓝色的粗线条勾绘的图像,头部长角的动物颜色是4002紫红色,尾饰人物颜色是4002紫红色。

Y13三个尾饰人颜色是3011红玄武士色和3009氧化红。底色是4006交通紫和4008信号紫罗兰及其复合色彩。

Y14中的8个尾饰人颜色是4002紫红色,周边的底色颜色变化较多、叠压关系复杂。分布在尾饰人右上方底色是4002紫红色,左上、左下方的底色是3009氧化红和3004紫红色及其混合的复色。距离人物稍远的下方底色是灰黄色、鲑鱼橙、橘红、米红色、鲑鱼粉红色等色彩及其混合的复色。

3幅岩画中的尾饰人物色彩色相、明度接近,色调以紫红色复色为主。紫红色系在整个岩壁的岩画的色彩系统中属于叠压在底层的颜色,颜色深沉古朴,3幅岩画的人物用色规律接近。

根据红岩岩画中的尾饰人物相同的造型手法和用色规律这个现象,可说明3幅岩画的创作者应为拥有相同文化基因的族群。看来,在中国西南的贵州省的西南部的岩画中出现的联手尾饰人,不是无缘无故,而是有其历史根源,贞丰红岩岩画中的尾饰舞蹈人的创作族群与中国西北迁徙到西南古代羌人有关。红岩岩画中尾饰人物图像在中国西北的青海省大通县出土的新时期时代的“舞蹈纹彩陶盆”中就可找到相同特征造型的人物。

三、青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”中的人物特色

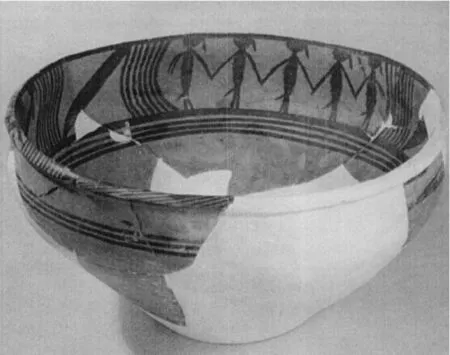

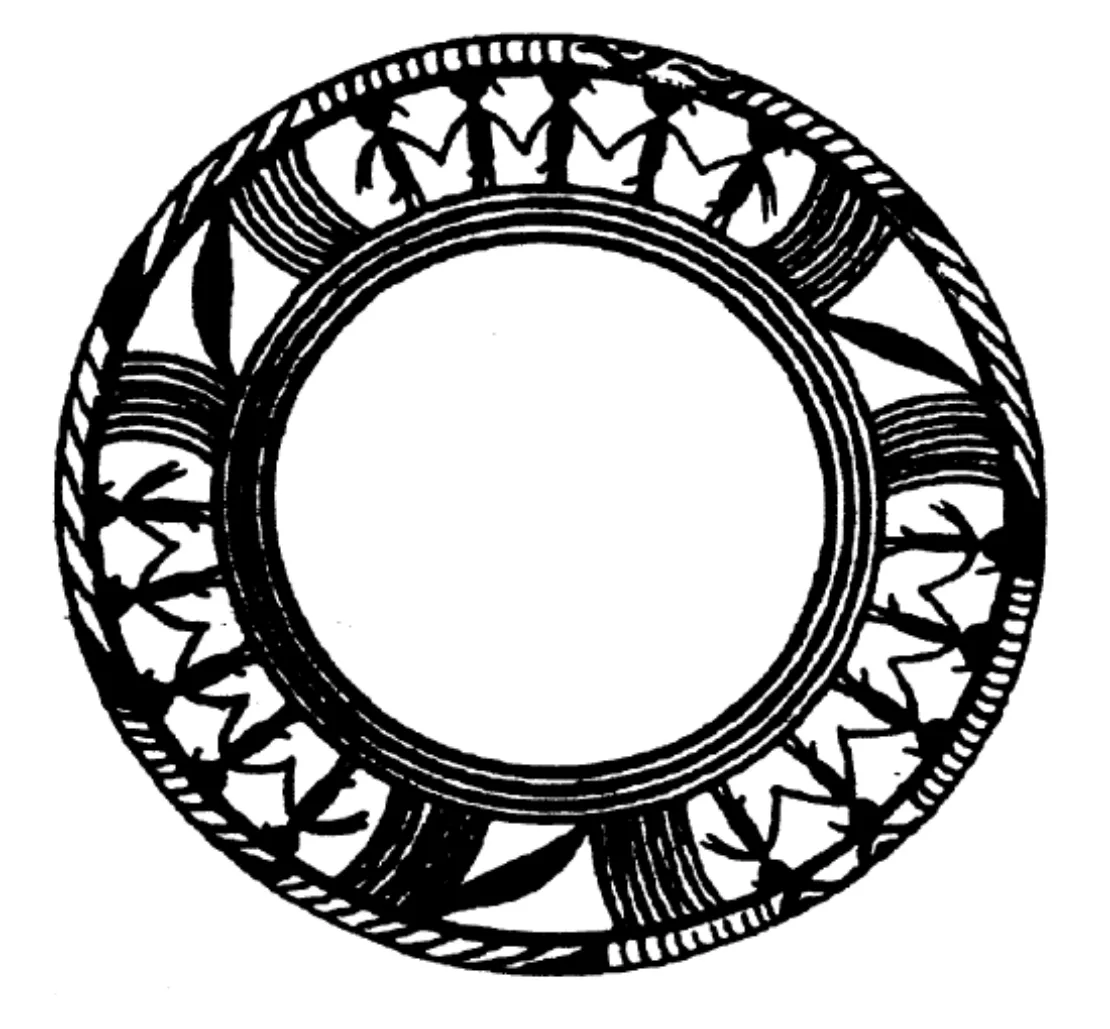

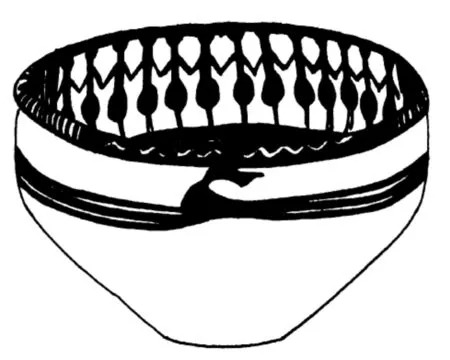

青海省大通县上孙家寨出土的中国新石器时代“舞蹈纹彩陶盆”属于马家窑类型(图5、图6)。关于它的年代和内容青海考古队的考古报告做了公布。

图5[5]

图6

(一)青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”的年代和内容

青海省考古队考古报告对盆内人物的图像样式的描述,与红岩岩画尾饰人物极为相近:“1973 年秋,青海省文物管理处考古队在青海大通县上孙家寨清理马家窑文化墓葬 M384时,出土了一件内壁绘有舞蹈图案的彩陶盆……该彩陶盆内彩独特,在内壁腹径最大处绘有四道平行带纹,其上以剪影式的平涂手法画了三组五人手拉手的舞蹈图案,其间以五至八道不等的纵向平行弧纹和一枚斜置的柳叶纹作间隔。每组五名舞者皆手拉手,头上均有一发辫状饰物飘出,臀部亦斜伸出一尖状物,最外侧两舞者侧臂呈分叉状。”[5]考古测年的科学数据表明显示“舞蹈纹彩陶盆”其创作时代在中国的新石器时期:“马家窑类型遗址时代据放射性C14所测定的年代有三个数据:其中大通孙家寨墓地距今4 450加减90年(BK77013)……如果马家窑类型的数据,经过树轮校正,再提前三、四百年,或再多一些,也不会超过公元前三千年。”[6]考古测年得到的科学年代数据可知,上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”的年代距今4 450~4 900年。

关于“舞蹈纹彩陶盆”的内容,李翎女士认为是羌人的舞蹈[7],青海考古队的考古发掘报告也确认盆内尾饰人物为“先民们劳动之暇,在大树下、小湖边或草地上,正在欢乐地手拉手集体跳舞和唱歌”[5]。看来,支持舞蹈纹彩陶盆中人物的形态为舞蹈的观点是主流,也为多数学者认同。笔者赞同“舞蹈纹彩陶盆”中的人物样式是多人联手舞蹈的场景。

(二)青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”人物及伴生图像造型

青海省大通县上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”的人物绘在盆内壁,人物有3组,每组5人。人物和周围伴随图像的造型以线为主,每组人物都是联手相牵状。造型特征是头部类圆形,躯干、腹部为微凸的长类椭圆形,两臂和两腿用简易线条勾绘。两臂展开,角度约为45度,两腿岔开,幅度稍小于两臂的角度,腹部与腿之间有一条四动物尾饰的装饰物,皆朝向统一方向。与人物伴生的图像是人物脚下的4条横向平行长圆弧线,及人物两边7条竖向平行的短弧线。人物和伴生图像造型线条干净流畅,每组人物及伴随图像表现范式相同,如当今图案表现方法中的二方连续纹样,人物、伴随图像位置和比例规范,样式统一,已具有了程式化的表达方式(图5、图6)。

(三)青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”人物及伴生图像色彩

关于上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”,学界已确定为中国新石器时代古人类的彩陶作品,作品带着浓厚的原始艺术特色。人物绘在陶器上,实用与美化同时兼具,更多倾向于实用性。受制于当时生产方式、生产工具和器物的限制,彩陶为当时流行的赭红色,人物及其伴生图像用单一的黑色绘制在陶器上。陶器的褐红色与绘制在其上黑色的人物、流畅的弧线之间形成一种稳重而略显神秘的装饰风格。

青海省大通县上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”创作时期虽然是在距今4 450~4 900年的新石器时代,但其人物图像已具有程式化的样式。上孙家寨舞蹈纹彩陶盆出土之后,在甘肃省和青海省又相继发现了绘制相近人物样式的舞蹈纹彩陶盆,其盆内绘制的舞蹈人与上孙家寨极为相近,即:“1995年青海省同德县巴沟乡团结村宗日文化遗址第157号墓又发现一件精美的舞蹈盆(图7)……1991年在甘肃武威南郊新华乡磨嘴子遗址采集到一件,上有两组手拉手的舞蹈人,每组9人,没有发辫,头、腹部以圆球表现,下肢为三股竖线。(图8)”[8]以上在中国黄河流域上游的青海、甘肃等省内发现舞蹈纹彩陶盆内的人物共同点均为成组人物牵手舞蹈状,人物两边和脚下方绘制细长和粗长的弧线。青海、甘肃省考古发掘的新石器时代彩陶盆内的舞蹈人趋同的人物表现范式,说明在中国新石器时代的青海、甘肃省一带,其彩陶上的戴尾饰的牵手舞蹈人群图像样式是此时期流行时代风格,此类图像样式在此时已经成为较为固定的模式。

图7

图8

当今在中国西南少数民族服饰艺术还发现了牵手舞蹈人的纹饰,张瑛女士调查当今楚雄彝族服饰,发现楚雄彝族服饰中依然还传承着与“舞蹈纹彩陶盆”造型一致的人物纹饰(图9)[9]。张瑛女士考证了这类人形舞蹈纹样是一种最古老的彝族(西南)纹样之一[9]。笔者在前文中已论证彝族先民即是中国西北迁入西南的古代羌人。贞丰红岩岩画中发现的尾饰舞蹈人物,与当今楚雄彝族服饰中的牵手舞蹈人纹样又有极高的相似度。红岩尾饰舞蹈人图像一方面继承了先民古代羌人的艺术表现样式,又承接了延续至今的古老图像的现代发展图式。

图9

前文交代了彝族先民是居于中国西北部的古代羌人,而居于西北的古代羌人在距今4 450~4 900 年时,已在马家窑类型彩陶上创作了带尾饰的牵手舞蹈人图形。彝族先民迁徙至贵州的时间约在秦汉,红岩尾饰舞蹈人创作年代上限应该是在彝族先民迁徙至西南之后的时间,由此可推断贞丰红岩带尾饰的舞蹈人创作上限为秦汉,创作时间晚于青海省大通县上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”。因此,贵州贞丰红岩岩画中的尾饰舞蹈人的图像应是彝族先民古代羌人迁徙至贵州后留在山崖上的作品,其人物传承和保留了中国新石器时代舞蹈纹彩陶盆中人物的表现样式。

四、结语

上文分析比较了中国西南和西北的尾饰舞蹈人的创作族群、人物图像的造型和色彩等特点,贞丰红岩牵手尾饰人物与青海省大通县上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”是一脉相承的文化表达,他们有以下的关联。

(一)贵州贞丰红岩尾饰人物与青海上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”的人物相同点

由上文分析结果可推断,贵州贞丰红岩岩画中的13个尾饰舞蹈人的造型方式继承了青海省大通县上孙家寨中国新石器时代“舞蹈纹彩陶盆”中的人物图像样式。

两者的人物造型特点存在多处相同之处:第一,造型都采取以线为主,人物用简单的线条绘出,无服装样式描绘。第二,人物都为群组。第三,人物与人物为牵手舞蹈状。第四,每个人物都绘有一条尾饰。第五,群组人物的前后或左右都有伴生图像,伴生图像是长短不一的弧线组合。第六,人物图像呈现出一种趋同样式的程式化表现。

由人物的造型方式的诸多相同点和古代羌人南迁的历史可推断,两者的创作族源相同,后期迁徙至西南的古代羌人传承了西北先民的艺术图像样式。由此可推断,创作民族同源的文化基因是两者产生和绘制出趋同的牵手尾饰舞蹈人物图像样式。

(二)贵州贞丰红岩尾饰人物与青海上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”人物的差异

贵州贞丰红岩岩画尾饰舞蹈人物与青海省大通县上孙家寨中国新石器时代“舞蹈纹彩陶盆”有诸多的相同点,同时两者也有些许的差异,但是两者存在的差异不是文化差异,是先民随着生存环境和创作载体的不同而变化的。两者的差异如下:

1.时代和生存环境不同

贵州贞丰红岩牵手尾饰舞蹈人的图像样式是传承青海省上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”中的人物。上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”创作先于贞丰红岩尾饰人物。在古代羌人漫长的迁徙过程中,尾饰牵手舞蹈人的图像样式被带到了西南的贵州,贵州贞丰红岩岩画中的尾饰舞蹈人的创作年代上限约在春秋战国,贵州温润的生态环境使得古代羌人的艺术创作跟随地域特点而变化,从而采用了涂色岩画的方式绘制出来。

2.两地尾饰舞蹈人的载体、绘制工具不同

(1)两地的牵手尾饰舞蹈人的绘制载体不同。青海省上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”的载体是彩陶,是中国新石器时代流行在黄河流域上游的艺术样式,实用性多于艺术性,之后跟随时代的发展开始演变。贵州贞丰红岩岩画的创作时代笔者推断其上限约在春秋战国,此时的中国,随着生产工具的改进,生产力获得了很大的提高。先民在物质、精神领域较之距今4 450~4 900年的中国新石器时代有了质的飞跃。岩画是人类早期时代的艺术作品,延续创作的时间很长。红岩岩画中的牵手尾饰人物的载体是山崖,岩画选择创作的山崖在世界范围内惊人的相似,学者们一致的观点是岩画创作载体的山崖在先民的意识里具有神圣性,所以岩画及创作载体是创作民族精神生活的重要组成部分。

(2)贵州贞丰红岩尾饰人物岩画的创作时期,绘画工具已有极大的进步。根据作品的笔势、用色等可推断毛笔可能已经用在岩画的创作中。中国也发现了这个时期出土的毛笔。1953年战国楚墓发现了与红岩岩画创作上限接近时期的毛笔,也是中国目前发现的最早的毛笔。“1953 年长沙战国楚墓发现了一支毛长 2.5 厘米、直径 0.4 厘米的毛笔,笔头用丝线捆在笔杆的一端,属于战国时期的毛笔。”[10]可见,时代的发展、人类文化的进步必然会影响艺术的各个方面,红岩岩画图像中多处显示出用毛笔的痕迹。特别是色彩进入了岩画的创作,从红岩岩画现场中可看到当时创作民族已经熟知色彩调配的规律,并会使用同类色、邻近色的搭配关系,色彩出现几种同类色、邻近色的复色。青海上孙家寨“舞蹈纹彩陶盆”的人物色彩则是单一的黑色。

[1]方国瑜.彝族史稿[M].成都:四川民族出版社,1984.

[2]余宏模.彝族在贵州高原的古代历史变迁[J].贵州民族研究,1996(2).

[3]贵州通史编委会.贵州通史(第1卷·远古至元代的贵州)[M].北京:当代中国出版社,2002.

[4]牟孝梅.贞丰红岩岩画研究[D].北京:中央民族大学,2015.

[5]青海省文物管理处考古队.青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆[J].文物,1978 (3).

[6]王真.关于马家窑时期原始舞蹈的几个问题[J].史学月刊,1983(6).

[7]李翎.舞蹈纹盆的舞蹈解读[J].寻根,1992(2).

[8]李露露.中国历史博物馆馆刊[J].1998(1).

[9]张瑛.西南彝族服饰文化历史地理[M].北京:民族出版社,2005.

[10]吴铭生.长沙左家公山的战国木槨墓[J].文物参考资料,1954(12).

(责任编辑周江川)

Comparative Study in Guizhou Zhenfeng Red Rock Cliff Painting of the Characters with a Tail and Qinghai Province “Dance Lines Painted Pottery Basin” of the Characters

MU Xiao-mei, YANG Ping, ZHANG Li-na

(Arts Department, Zunyi Normal College, Zunyi 563002, China)

Guizhou Zhenfeng Red Rock Cliff Painting has 13 characters with a tail. At the same time 13 characters are holding hands. The characters with a tail were only found in Guizhou Zhenfeng Red Rock Cliff Painting of red petroglyphs of the southwest China. The 13 characters have the same characters in the new era style of painted pottery basin from the northwestern Qinghai and Gansu provinces in China. In China’s southwest and northwest, there appears the same character image on a different carrier which is the study the important information for the ancient folk art, folk culture and ethnic migration. We will analyze the characters with a tail of on a different carrier in China’s southwest and northwest and comb the same origin and vicissitude of art image in the two places to provide a new perspective in the study of the characters with a tail of on a different carrier in China’s southwest and northwest.

Guizhou Zhenfeng Red Rock Cliff Painting; characters with a tail; dance lines painted pottery basin

国家社会科学基金课题“中国西部岩画遗产的保护、开发与利用研究”(10BM2030);遵义师范学院2015年博士基金资助项目(遵师BS[2015]25号)

牟孝梅(1973—),女,副教授,博士,研究方向:民间美术、少数民族美术、装饰艺术、岩画、非物质文化遗产;杨萍(1970—),女,副教授,研究方向:设计、民间美术、非物质文化遗产等;张丽娜(1981—),副教授,硕士,研究方向:民间美术、艺术设计等。

10.13769/j.cnki.cn50-1011/d.2016.07.002

format:MU Xiao-mei, YANG Ping, ZHANG Li-na.Comparative Study in Guizhou Zhenfeng Red Rock Cliff Painting of the Characters with a Tail and Qinghai Province “Dance Lines Painted Pottery Basin” of the Characters[J].The World and Chongqing, 2016(7):6-12.

K879.4;J205

A

1007-7111(2016)07-0006-07